Традиция замещения жертвы у обских угров в XX - начале XXI века

Автор: Бауло А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 3 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты исследования малоизученной практики принесения заместительной жертвы, зафиксированной у северных групп хантов и манси в XX - начале XXI в. Подробно рассматриваются описания традиции замещения жертвы, сделанные А. Каннисто в начале XX в., а также материалы, полученные новосибирскими этнографами в 1985-2017 гг. Установлено, что временное замещение жертвы происходило в случае болезни человека, при отсутствии в хозяйстве животного и при неудаче в охотничьем промысле. Семейным духам-покровителям манси и ханты подносили вместо животных их фигурки - коня, оленя, коровы, овцы, петуха. Фигурки вырезали из бересты или отливали из свинца; использовали покупные игрушки в форме зверей. Зафиксированы заместительные жертвы в виде образа оленя, нарисованного на бумаге карандашом, и фигуры коня, вышитой на сукне. Вид заместительной жертвы чаще всего определял ворожей (шаман); вырезать священный образ мог только посторонний человек (не родственник), который по возрасту был старше больного. Приведены описание использования жертвенного образа и образец молитвенного обращения человека к божеству. Фигурки животных хранились в священных сундуках, их вкладывали в одежды духов-покровителей, завязывали в углы дарственных платков и в ленты жертвенных покрывал. В качестве комбинированного варианта заместительной жертвы описаны впервые встреченные в обрядовой практике изображения платка и верхней одежды (зипуна или халата), вырезанные из бересты.

Обряд, конь

Короткий адрес: https://sciup.org/145145881

IDR: 145145881 | УДК: 392

Текст научной статьи Традиция замещения жертвы у обских угров в XX - начале XXI века

Жертвоприношение при обращении к божеству – один из главных элементов религиозно-обрядовой практики обских угров – достаточно жестко регламентировано в пространственных и временных категориях. С рождения и до смерти человек общается с богом посредством молитвы и жертвоприношения, сопровождая ими все важнейшие события своей жизни. В случае тяжелой болезни или недуга человек имел право на временную отсрочку принесения жертвы: духу-покровителю приносили вместо животного его изображение. Другой причиной могло быть объективное отсутствие животного (не держали, не было в хозяйстве по бедности, нахождение оленей на дальних выпасах и т.д.).

Обычай временного замещения жертвы у северных групп хантов и манси известен по сведениям, собранным А. Каннисто в начале XX в. на нижней Конде, верхней Лозьве, в верховьях Северной Сось-вы, а также по материалам наших исследований, проводившихся в 1985–2017 гг. на территориях ХМАО – Югры и ЯНАО.

Замещение жертвы у обских угров по материалам А. Каннисто

На нижней Конде, чтобы выяснить, какую жертву необходимо было принести в случае болезни, вогулы обращались к ворожею. Ему полагалось съесть мухомор и немного поспать, а после выйти из дома и сообщить духу-покровителю, какую жертву тому принесут. Ворожей называл, например, коня – «то, что с гривой» [Kannisto, Liimola, 1958, S. 286]. Естественно, болезнь физически не позволяла человеку провести обряд жертвоприношения; более того, болезненное состояние считалось неблагоприятным обстоятельством для подобного обряда (ср.: временные запреты на обрядовую деятельность после смерти человека).

На Конде в случае болезни человека вырезали из бересты образ (плоскую фигурку) жертвенного животного: коня – для верховного бога, коровы, овцы либо петуха – для верховного бога или духов-покровителей. Вырезать священный образ мог не только шаман, но и посторонний человек (не родственник), который был старше больного. Данный участник ритуала, держа в руке берестяную фигурку, 3–4 раза обводил ею вокруг головы больного в направлении с востока на запад. В это время больной, если он был в силах, обращался к верховному богу со следующей молитвой:

Светлый муж, светлый отец!

В день болезни, когда мы заболели,

В день страдания, когда мы пострадали,

Ведем мы к тебе

Рукой копытное животное как кровавую жертву, Живой рукой – рогатое животное.

Не подмел бы ты меня, подмахнул рукой,

В которой есть стержень гусиного пера, утиного пера. Дорогой опорой величиной с лоно, с колено Поддержи меня! [Kannisto, Liimola, 1951, S. 310–311].

После молитвы берестяную фигурку клали на подоконник у изголовья больного. После выздоровления человека устраивали жертвоприношение животного, во время которого сжигали берестяной образ. Если человек умирал – жертву не прино сили [Kannisto, Liimola, 1958, S. 299].

На верхней Лозьве в случае болезни человека определенному духу-покровителю также вместо животных временно жертвовали их изображения (коня или оленя), вырезанные из бересты. Чаще всего жертвовали крупным божествам - Хуль-отыру (в случае оспы), Полум-торуму или Мир-сусне-хуму, реже - семейным духам. При этом говорили: «Образ оленя надо вырезать для Ёвтим-сос-отыр-пыг, который раньше спас от болезни много душ» или «Я теперь тебе пообещал лошадь с гривой, больше не мучай меня!» [Ibid., S. 298]. Берестяной фигуркой обвивали денежные купюры и этим свертком 7 раз обводили вокруг головы больного (двигаясь по солнцу) с произнесением молитвы, затем фигурку завязывали в уголок жертвенного платка и клали в священный сундук. Когда после болезни в жертву приносили обещанное животное, берестяную фигурку доставали из сундука, окунали ее в кровь животного и разрывали на куски; по другим данным образ сжигали [Ibid., S. 299].

Подобная традиция была зафиксирована А. Кан-нисто и у вогулов верховьев Северной Сосьвы: здесь, если больной умирал, кровавую жертву не приносили, а саму фигурку бросали в огонь [Ibid.]. Исследователь составил подробное описание жертвенных предметов, находившихся в нескольких священных сундуках. В одном из них хранились жертвенные дары Тапал -старику ( Полум-торуму ): две шкурки летнего соболя, четыре платка, в уголке одного из них было завязано свернутое изображение оленя, вырезанное из бересты ( сали хури «изображение оленя»). «Такое изображение, – отмечает А. Каннисто, – вырезают, давая клятву принести жертву, и выбрасывают, когда жертва принесена» [Ibid., S. 314]. В другом сундуке, стоявшем на задней полке вогульского жилища, находилось много цветных, белых и черных жертвенных платков; на дне лежало изображение птицы из картона [Ibid., S. 315].

При плохом охотничьем промысле и при отсутствии в хозяйстве животного приносили временную жертву в виде берестяной фигурки для семейных или лесных духов-покровителей [Ibid., S. 299].

Замещение жертвы у обских угров по материалам конца XX – начала XXI века

Во время наших полевых исследований на севере Западной Сибири была не только собрана новая информация, но и впервые сфотографированы некоторые образцы заместительной жертвы. Выяснилось, что в XX в. замещение жертвы происходило в двух случаях: если человек болел и поэтому не мог принести жертву божеству, а также если в данный момент в хозяйстве не было животного. Рассмотрим оба случая.

Замещение жертвы в случае болезни . Описанная А. Каннисто церемония, включавшая вырезание фигурки животного из бересты, обведение ее вокруг головы больного и произнесение молитвы, сохранялась в более поздний период. В конце XX в. впервые была описана ситуация, когда заболевшим оказался ребенок: «Если ребенок заболел, надо богов просить, чтоб пожалели. Оленя пообещаю забить, чтоб ребенок выздоровел, платок в ящик положу. Вырежешь из бересты оленя – как бы жертву приносишь. После жертвы настоящего оленя – фигурку берестяную сжигаем» (д. Тимка-пауль Советского р-на ХМАО – Югры, информант А.В. Дунаев, манси; ПМА, 1997 г.). У ля-пинских манси записана информация о том, что мать обвязывала шею больного сына арсыном – куском жертвенной материи, который снимали через четыре дня и убирали в священный сундучок, где хранились семейные духи-покровители (д. Хурумпауль Березовского р-на ХМАО – Югры, информант П.И. Хозумов, манси; ПМА, 1985 г.).

Вырезанные из бересты фигурки изображали коня или оленя. Жертвенный образ коня характерен в основном для манси, проживающих в бассейне Северной Сосьвы. Так, в д. Халпауль культовая атрибутика, оставшаяся после смерти первого мужа М.В. Пелико-вой, хранилась в большом амбарчике, стоявшем рядом с домом. Внутри него у задней стены на двух широких полках стояли два чемодана и берестяной туес. В одном из чемоданов лежали жертвенные платки, связки лисьих шкур, два жертвенных покрывала, богатырский шлем, а также узелок из красной ткани, в котором были серебряное блюдце и вырезанное из бересты изображение коня. На дне чемодана находилась еще одна берестяная фигурка коня, завернутая в фольгу [Гемуев, Бауло, 1999, с. 39–42].

В этой же деревне среди домашних фетишей Г.В. Тасманова в священном сундучке хранились ар-сыны , собольи и беличьи шкурки, несколько рубашек, а также завернутая в платок белого цвета берестяная фигурка лошади [Там же, с. 42].

Берестяные фигурки оленя встречены как у манси, так и у хантов. Несколько фигурок были обнаружены на дне священных сундуков, в частности, на чердаках домов манси А.Н. Вадичупова (д. Кимкъясуи Бере- зовского р-на ХМАО – Югры; ПМА, 1997 г.), хантов А.А. Алябы (д. Вершина Войкара Шурышкарско-го р-на ЯНАО; ПМА, 2001 г.) и Артанзеевых (д. Ям-горт Шурышкарского р-на ЯНАО; ПМА, 2005 г.).

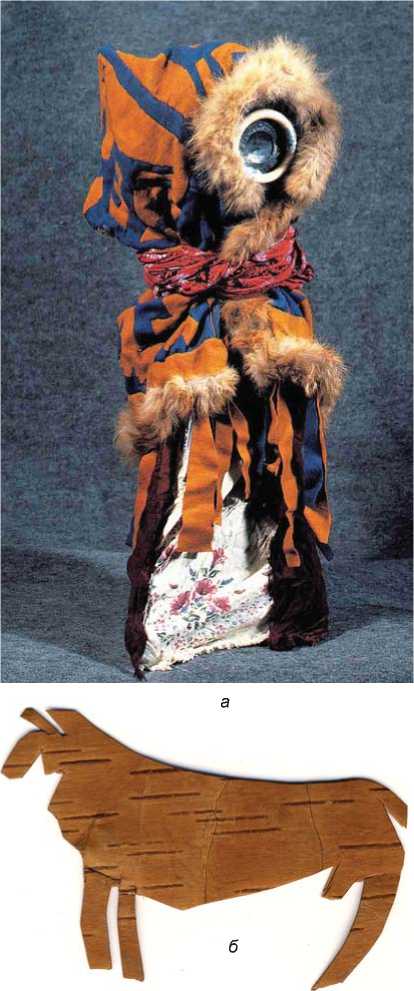

Заместительная жертва больного чаще всего предназначалась домашнему (семейному) духу-покровителю, поэтому вырезанные из бересты фигурки животного нередко клали среди одежды этого человека. Так, в доме известного мансийского шамана Т.И. Номина хранилась большая антропоморфная фигура Няйс-талях-ойка-пыга «Вершины реки Няйс сына мужчины». Тулово выполнено из нескольких хлопчатобумажных и ситцевых платков красного и белого цвета, в углах платков завязаны монеты достоинством в 10, 15 и 20 коп. 1940–1953 гг.; в один из платков была завернута берестяная фигурка оленя размерами 8,7 × 5,8 см [Там же, с. 69] (рис. 1). Фигура духа-покровителя манси Хозумовых (д. Ясунт Березовского р-на ХМАО – Югры; ПМА, 1999 г.) выполнена из четырех рубашек розового, красного, синего и пестрого цвета, на которые последовательно надеты халат из толстого шерстяного сукна красного цвета и красная рубашка (среди одежд находились серебряные монеты достоинством в 5 коп. 1858 и 1859 гг.); к нижнему краю последней (к голове фигуры духа) пришита берестяная фигурка оленя [Бауло, 2013, рис. 119]. Образ духа-покровителя хантов Шияновых (д. Лохподгорт Шурышкарского р-на ЯНАО; ПМА, 2017 г.) передан в виде свинцовой антропоморфной фигурки, одетой в несколько рубах и халатов рубежа XIX–XX вв.; тулово опоясано красным шерстяным шнуром, за который заложена берестяная фигурка оленя.

Замещение жертвы в случае отсутствия в хозяйстве животного . Подобная ситуация возникала в обрядовой практике достаточно часто и могла быть связана как с тяжелым имущественным положением человека (его бедностью), так и с его временным пребыванием вдали от дома, например, в летний период, когда оленей перегоняли на Северный Урал.

В практике замещения жертвенного животного для какого-либо обряда в честь домашних духов-покровителей чаще всего отливали фигурку коня или оленя из свинца (реже вырезали из дерева). Вместе с монетой или бумажной купюрой ее заворачивали в лоскут ткани и клали в священный сундук. Свинцовые фигурки коня удало сь зафиксировать в домашних святилищах манси Самбиндаловых (д. Яны-пауль Березовского р-на ХМАО – Югры) (рис. 2), хантов Новьюховых (д. Юхан-горт Березовского р-на ХМАО – Югры) [Бауло, 2016, рис. 7], а также у куно-ватских хантов (ПМА, 2017 г.). Свинцовые фигурки оленей описаны у хантов деревень Анжигорт, Карвож и Нимвожгорт Шурышкарского р-на ЯНАО [Там же, рис. 256, 257]. Деревянная фигурка оленя обнаружена

0 3 cм

Рис. 1. Фигура духа-покровителя ( а ) и вложенная в его одежды берестяная фигурка оленя ( б ).

на священном месте хантов у д. Хорьер того же района [Там же, рис. 73].

Для заместительной жертвы манси и ханты, если позволяли финансовые возможности, покупали русские или зырянские игрушки [Гондатти, 1888, с. 7, 16; Глушков, 1900, с. 72] в виде коней (рис. 3) или оленей (из меди, папье-маше, резины, пластмассы) [Бауло, 2016, рис. 71, 72, 146, б; 149, 263, 264; 2013, рис. 217]. В д. Хошлог небесным богам было поднесено массивное литое медное изображение лошади с колокольчи- ком на шее: лошадка вместе с серебряным блюдцем московской работы 1830 г., медными и серебряными монетами 1840–1890-х гг. была завернута в шелковый платок [Бауло, 2013, рис. 219]. Таким образом, временная жертва была увеличена за счет дополнительных подношений. Соседство фигурки животного и серебряного блюдца могло быть отголоском древнего обычая использовать только металлическую посуду при подаче и поглощении мяса жертвенного животного [Чернецов, 1947, с. 120].

К разряду заместительных жертв относится и конь, красная фигура которого изображена на уникальном покрывале размерами 88 × 42 см из шерстяного сукна, хранящемся в доме манси К. Пакина (д. Верхнее Нильдино Березовского р-на ХМАО – Югры) [Гемуев, 1990, с. 117] (рис. 4).

Комбинированный вариант заместительной жертвы . Берестяной (бумажный) образ мог быть

Рис. 2. Свинцовая фигурка коня с вплавленной в тулово серебряной монетой.

Рис. 3. Фигурка коня из папье-маше – атрибут домашнего святилища.

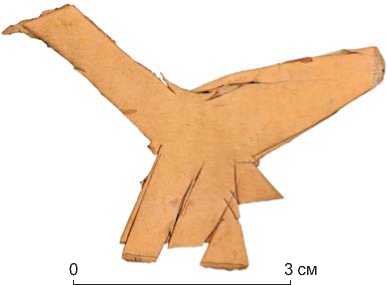

дополнением изготовленного культового атрибута, например, жертвенного покрывала, сшитого для Мир-сусне-хума «Мир озирающего человека», а также большого головного платка, выполненного для богини Калтась . Так, среди домашних фетишей упоминавшегося выше манси А.Н. Вадичупо-ва (ПМА, 1997 г.) хранилось жертвенное покрывало размерами 67 × 71 см с четырьмя фигурами всадников из сукна красного и черного цвета, отороченное беличьим мехом. Оно было изготовлено в начале XX в. Лицевая сторона покрывала закрыта пришитым по краям розовым шелковым платком. Между лицевым покрытием и основным полотнищем находится берестяная фигурка петуха (рис. 5). Следует отметить, что петух – достаточно популярная жертва у северных групп обских угров. По данным П.А. Инфантьева, петух был «любимой жертвой домашних шайтанов» [1910, с. 14], подобные сведе-

Рис. 4. Жертвенное покрывало с фигурой коня.

ния приводили В.Н. Чернецов [Источники…, 1987, с. 166], И.Н. Гемуев [1990, с. 173–174, 192], Е.Г. Федорова [1996] и др.

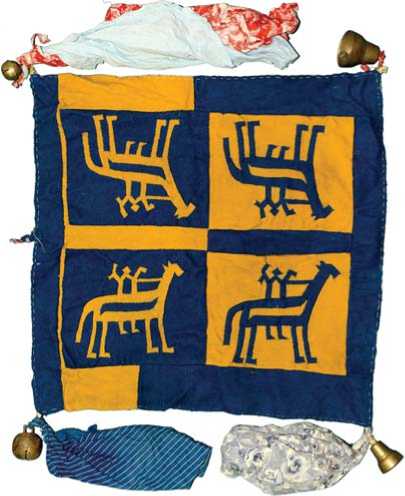

В полевой сезон 2016 г. в д. Хурумпауль Березовского р-на ХМАО – Югры было описано жертвенное покрывало размерами 60 × 60 см с четырьмя фигурами всадников из сукна желтого и синего цвета, отороченное беличьим мехом. К углам пришиты ло скуты разноцветной хлопчатобумажной ткани, по два к каждому углу, два медных колокольчика и два шаркунца (медный и железный). Одной из узких полосок сукна, пришитой к углу покрывала, был завязан свернутый вдвое клочок бумаги размерами 7,4 × 6,2 см с изображением оленя, выполненного карандашом (рис. 6).

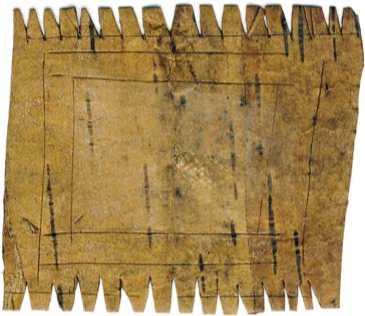

Как дополнения к дарам богине Калтась нами были зафиксированы изделия, ранее не описанные в качестве заместительной жертвы. Так, в 2015 г. в д. Юхан- горт Березовского р-на ХМАО – Югры у хантов Новьюховых был приобретен большой шелковый платок красно-фиолетового оттенка с золотым шитьем в виде цветов. Платок обшит полосой хлопчатобумажной ткани черного цвета, к которой по периметру пришиты серые нити, символизирующие седые воло сы богини. Размеры платка 86 × 86 см (с нитями 160 × 100 см). В одном из углов платка были завернуты серебряные монеты достоинством в 10 коп. 1905 г. и 20 коп. 1923 г., а также миниатюрный «платок» размерами 3,0 × 2,6 см, вырезанный из небольшого кусочка бересты. Центральная часть (квадрат) этого изделия выделена прорезанными ножом линиями, длинные стороны «платка» украшены зубчиками, которые имитируют пришивные нити (рис. 7).

б

Рис. 5. Жертвенное покрывало ( а ) и дополнение к нему в виде берестяной фигурки петуха ( б ).

а

0 10 cм

Рис. 6. Жертвенное покрывало ( а ) и дополнение к нему в виде изображения оленя на бумаге ( б ).

б

Рис. 7. Шелковый платок ( а ) и берестяной «платок» ( б ).

В 2016 г. в д. Ломбовож того же района у манси был приобретен платок квадратной формы для богини Кал-тась . Он выполнен из ткани розового цвета, украшен синей и желтой вышивкой. Платок обшит широкой полосой ткани красного цвета, к краям пришиты серые нити. Размеры платка 100 × 90 см (с нитями 176 × × 166 см). К углам изделия пришиты медные бубенчики, на одной нити – медное кольцо, в одном из углов завязана серебряная 10-копеечная монета выпуска 1870 г., в другом углу – вырезанное из бересты изображение зипуна или халата, его размеры 4,5 × 4,5 см (рис. 8). Подношение образцов верхней одежды (покупных и специально пошитых) духам-покровителям неоднократно описано в литературе (см., напр.: [Kannisto, Liimola, 1958, S. 314–318; Гемуев, Сагалаев, 1986, с. 33; Гемуев, 1990, с. 106; Богордаева, 2008, 2012; и др.]).

0 3 cм

Рис. 8. Берестяная фигурка в виде зипуна или халата.

Заключение

Материалы А. Каннисто и наши полевые источники позволяют представить традицию временного замещения жертвы на протяжении XX – начала XXI в. у северных групп обских угров. Подобная практика использовалась в случае болезни человека и его неспособности в связи с этим принести жертву божеству, а также отсутствия животного в хозяйстве или неудачи в охотничьем промысле.

При замещении жертвы в случае болезни вид жертвы определял ворожей; вырезать священный образ мог только по сторонний человек (не родственник), который был старше больного. Исследователями описаны берестяные фигурки следующих животных: коня, оленя, коровы, овцы, петуха. Заместительная жертва предназначалась домашнему духу-покровителю, поэтому берестяные фигурки часто клали среди его одежд. После выздоровления человека приносили в жертву животное, при этом берестяной образ нужно было сжечь или разорвать, на практике же он нередко продолжал храниться среди культовых атрибутов. Если человек умирал – жертвы не приносили. Описаны особенности замещения жертвы при болезни ребенка. В случае отсутствия в хозяйстве животного обычно отливали фигурку коня или оленя из свинца либо использовали в обряде покупные игрушки.

Описан комбинированный вариант заместительной жертвы, когда берестяной (бумажный) образ выступал дополнением к пошитым жертвенным покрывалам и платкам.

Таким образом, зафиксированная у северных групп обских угров в XX – начале XXI в. практика заместительной жертвы является важным дополнением к знаниям об одной из традиций общения человека с миром божеств и духов-покровителей.

Статья подготовлена в рамках выполнения Программы XII.187.1 «Выявление, изучение и сохранение памятников культуры Сибири в условиях информационного общества», проект № 0329-2018-0007 «Изучение, сохранение и музе-ефикация археологического и этно-культурного наследия Сибири»; № госрегистрации АААА-А17-117040510259-9.

Список литературы Традиция замещения жертвы у обских угров в XX - начале XXI века

- Бауло А.В. Священные места и атрибуты северных манси в начале XXI века: этногр. альбом. - Ханты-Мансийск, Екатеринбург: Баско, 2013. - 208 с.

- Бауло А.В. Священные места и атрибуты северных хантов в начале XXI века: этногр. альбом. - Ханты-Мансийск: Тендер, 2016. - 300 с.

- Богордаева А.А. Жертвенная одежда северных хантов в ХХ в. // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. -2008. - № 8. - С. 149-162.

- Богордаева А. А. Покрой и украшения обрядовых халатов северных манси // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. - 2012. - № 1 (16). - С. 102-112.

- Гемуев И.Н. Мировоззрение манси: Дом и Космос. -Новосибирск: Наука, 1990. - 232 с.