Традиционная одежда старообрядцев юга Западной Сибири в конце XIX - первой трети XX века: опыт историко-этнографического картографирования

Автор: Фурсова Е.Ф.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 4 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается традиционная горничная одежда старообрядческих групп юга Западной Сибири, представители которых хотя и имели одну конфессиональную принадлежность (беспоповские согласия), но были выходцами из разных мест Европейской России («поляки», белорусские «москали» и т.д.). За основу исследования взят комплекс с сарафаном - наиболее выразительным элементом традиционного русского костюма. Сарафаны обладали этнодифференцирующими признаками, которые позволяют выделить отдельные группы носителей, подтвердитъ или опровергнутъ предположение об их происхождении (местах исхода). Картографирование этнографических материалов, главным образам полевых, показало культурное разнообразие старообрядческих групп, тяготевших как к северо-восточным, так и северо-западным традициям. Сохранению этнокультурных особенностей традиционной одежды способствовали круги брачных связей, существовавшие до 1920-х гг.

Западная сибирь, старообрядцы, типы сарафанов, картографирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145145724

IDR: 145145724 | УДК: 391.2+391.9 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.4.114-126

Текст научной статьи Традиционная одежда старообрядцев юга Западной Сибири в конце XIX - первой трети XX века: опыт историко-этнографического картографирования

Картографирование является одним из технических приемов, который используется исследователями при синтезе информации. Сопоставление ареалов синхронных культурных явлений позволяет полнее выявить исторические связи как между этносами, так и между их более мелкими подразделениями – этнокультурными (этнографическими) группами. Что касается Сибири, то здесь картографирование различных элементов традиционной культуры может помочь не только осветить вопросы происхождения и культурного состава отдельных локальных групп русских

Археология, этнография и антропология Евразии Том 43, № 4, 2015 © Фурсова Е.Ф., 2015

переселенцев XVIII – начала ХХ в., но и охарактеризовать культурные особенности населения в местах исхода восточно-славянских народов из Европейской России. Исторические факты свидетельствуют о том, что нередко эти европейские территории становились промежуточными пунктами переселения старообрядцев в Сибирь [Заварина, 1986, с. 9–45; Липинская, 1996, с. 31–35; и др.]. Картографирование помогает выявить и объяснить культурное многообразие сибирских староверов, которые не только принадлежали к разным направлениям беспоповских согласий, но и являлись носителями различных вариантов традиционной русской культуры.

Исследование культурного разнообразия русских Сибири должно быть основано на о сознании того, что это собирательная культура этнокультурных, в т.ч. этноконфессиональных, групп российских переселенцев, как мигрировавших из Европейской России, так и сформировавшихся на вновь осваиваемой территории [Фурсова, 1993, с. 35]. К настоящему времени в результате многолетних полевых исследований этнографами Л.М. Сабуровой (1972), Г.С. Масловой (1983), В.А. Липинской (1996), Е.Ф. Фурсовой (1997, 2003), П.Е. Бардиной (1999, 2006), Н.И. Шитовой (2005) и др. описана традиционная одежда ряда старообрядческих групп Западной и Восточной Сибири. Нами также выявлены ранее не исследованные этнографами группы (курганы Присалаирья, двоеданы Приобья, Причумышья и Прибердья и др.), проведен сравнительно-исторический анализ особенностей их культуры [Фурсова Е.Ф., Голомянов, Фурсова М.В., 2003]. До 1930-х, а в ряде мест и до 1950-х гг. русские старожилы и переселенцы юга Западной Сибири представляли собой этнокультурные общности, различавшиеся диалектами. В целом эти группы можно характеризовать как проживавшие в ситуации «свои среди своих»*. Уровень изученности этноконфессио-нальных групп позволяет обобщить этнографические данные, составив карту распространения конкретных элементов традиционной культуры, в частности видов, типов и названий традиционной одежды. В наших ранних работах уже были рассмотрены некоторые виды старинной одежды, например, нательные рубахи XIX – начала ХХ в. в различных группах населения Верхнего Приобья [Фурсова, 1985].

В данной статье анализируется горничная одежда старообрядцев, а именно сарафаны. В Западной Сибири, в отличие от Европейской России, комплекс с сарафаном в конце XIX – первой трети ХХ в. был известен в основном в старообрядческих группах. Согласно данным совета противораскольнического Братства

*Этим они отличались от проживавших в инокультурном и, случалось, иноязычном окружении этнических групп в Сибири (например, мордвы, вепсов, немцев и др.).

святителя Димитрия за 1892–1893 гг., число старообрядцев в Томской епархии доходило до 80 тыс. чел., представлявших разнообразные согласия и направления [Томский справочный листок, 1894, № 71]*.

Староверы выделялись своим внешним видом, потому что у основной массы старожилок-чалдонок и части сибирячек (не относивших себя к чалдон-кам) преобладал комплекс кофты с юбкой. Сарафаны в качестве горничной одежды носили переселенцы из западных губерний Российской империи середины XVIII в. («полячки» Алтая, семейские Забайкалья) и начала ХХ в. (белорусские «москали»), а также выходцы с Русского Севера, Поволжья, Северного и Южного Урала (кержачки, двоеданки, курганки)**. В старообрядческих группах «мода по-сибирски», т.е. с кофтой и юбкой, не получила распространения даже в 1920-х гг. В 1930-х гг. многие старообрядцы были репрессированы, раскулачены, что сопровождалось изъятием не только средств производства, жилья, но и хорошей дорогой одежды.

Использовать метод картографирования возможно лишь при выработке типологии изучаемых объектов. В этнографической литературе под ней понимается «абстракция или идеальная модель, отражающая некие существенные признаки определенного множества явлений, но заведомо игнорирующая другие его признаки, рассматриваемые в данном случае как несущественные» [Крюков, 1983, с. 3].

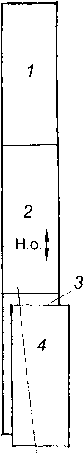

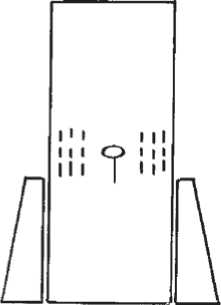

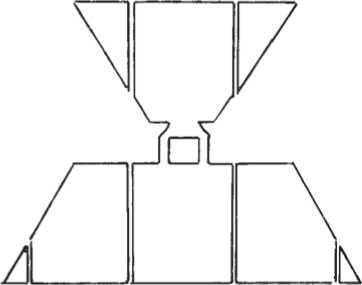

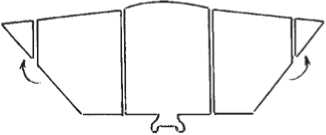

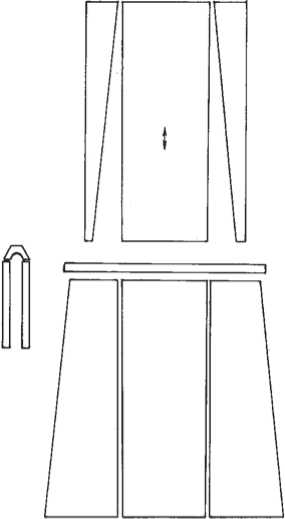

Рис. 1. Схема раскроя ( а ), раскрой спинки ( б ) и раскладка кроя ( в ) косоклинного сарафана со швом спереди. Холщовый погребальный сарафан, д. Быструха Владимирской вол. Бийского окр. Полевые материалы автора (ПМА) 1978 г.

1 – переднее полотнище; 2 – заднее; 3 , 4 – боковые полотнища. Н.о. – нить основы.

б

в

Таким образом, логично предположить одновременное существование нескольких принципиально отличных типологий для одного и того же множества изучаемых объектов. За основу типологии одежды этнографы берут покрой – морфологический признак, характеризующийся необходимыми для этого свойствами – «устойчивостью и выраженной ареаль-ностью» [Чеснов, 1979, с. 195]. Покрой таких видов одежды, которые держатся на плечах, называется плечевым (вариант: наплечным), а тех, что крепятся на бедрах или талии, – набедренным (вариант: поясным). Как показали исследования советских и российских этнографов Б.А. Куфтина (1926), Л.В. Та-зихиной (1955), Н.И. Лебедевой, Г.С. Масловой (1967) и др., покрой обладал ярко выраженной эт- нической спецификой, почему и является столь важ-

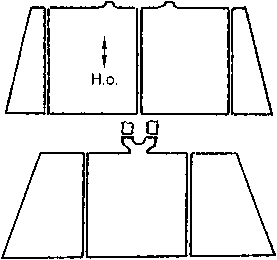

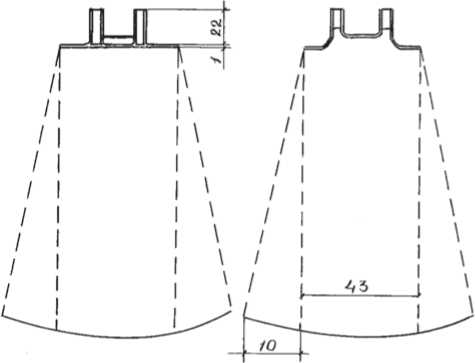

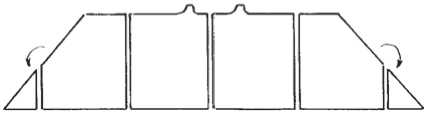

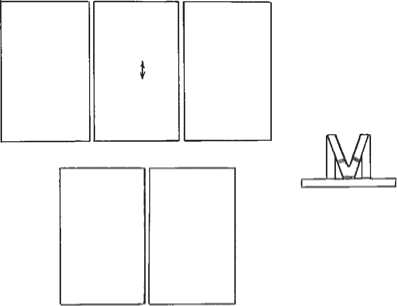

Рис. 2. Контурный чертеж сарафанов. Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии СО РАН.

а – из красного кашемира, д. Соловьево Бухтарминской вол. Бийского окр., изготовлен в конце XIX в.; б – из зеленого бурса (шелка), украшен позументом и черной шерстяной тесьмой, д. Богатырево Бухтарминской вол. Бийского окр., изготовлен в 1905 г.

ным показателем при характеристике этноса или его микрогрупп. Материал, цвет, орнаментация, приемы шитья, а также связанная с ними лексика обязательно принимаются во внимание при выделении локальных групп.

Типы сарафанов

Если в полевых сезонах 1970–1980-х гг.* нам встречались пожилые женщины, умевшие показать процесс раскроя сарафана (рис. 1, а , б ), то в настоящее время его можно восстановить только гипотетически. Проставленные размеры деталей кроя и известная ширина полотна позволяют выполнить схему раскроя. Сделав раскладку кроя на плоскости, можно реконструировать процесс формообразования (рис. 1, в ) [Фурсова, 1985, с. 182–183]. На чертеже должны быть обозначены швы и линии перегибов, а также направление нитей основы**, в зависимости от чего различные типы одежды можно отнести к конкретным этнографическим группам или народам (рис. 2). В данной статье мы не будем касаться характеристик орнамента, цвета, приемов шитья, т.к. это тема отдельной работы.

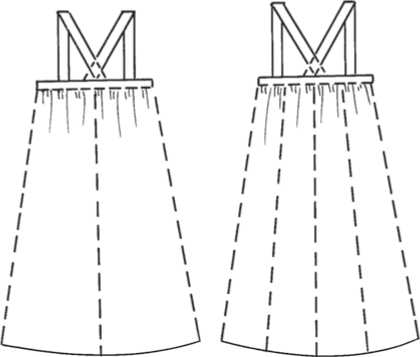

Принятая в этнографической литературе типология горничной одежды (сарафанов), разработанная Г.С. Масловой, ориентирована на конструкцию подола (с одним или двумя полотнами, наличием клиньев), предложенная нами включает дополнительные параметры. Этнографический материал Западной Сибири, касающийся сарафанов старообрядок, можно разделить на две большие группы. В первую входят типы одежды, которая закрывала плечевой пояс, т.е. представлявшие собой рубахи без рукавов. Вторую группу составляют сарафаны, подолы которых держались на узких лямках (т.н. лямошные сарафаны). В зависимости от принципов раскроя полотен подола, т.е. его конструкции, различались сарафаны с кошеным, ко-соклинным и прямым подолом.

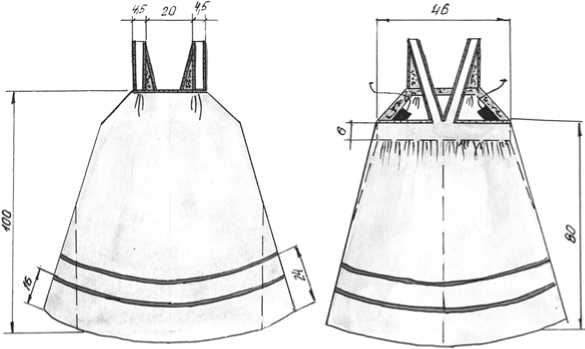

Кержачки, двоеданки называли свою горничную одежду дубасами, перемитниками, горбачами, сарафанами и пр., курганки Присалаирья – горбачами, белорусские «москали» Васюганья - шубейками. У «поляков», уймонских староверов Алтая, старообрядцев Бухтармы использовались название сарафан и терми- ны, отражавшие его конструкцию и материал, - клин-ник, дабинник, атласник, шалонник, кубовик, двоелис-чатый, моркашник и пр. (рис. 3).

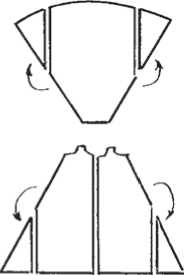

Покрой сарафанов, закрывавших плечевой пояс (с кошеным и прямым подолом). Прежде чем перейти к рассмотрению бытовавших на юге Западной Сибири типов сарафанов, остановимся на уникальном сочетании одежды, не фиксируемом для рассматриваемого периода в других местностях России. На Северном Алтае (Боровлянская, Тальменская, Касмалинская, Кулундинская волости Барнаульского уезда) у местных кержачек в конце XIX в. бытовал комплекс в виде двух, надетых одна на другую, рубах-туник со стоячим воротником (рис. 4). Верхняя рубаха могла носить различные названия. Конструкция и терминология, возможно, указывают на раннее, «досарафанное» происхождение этого вида одежды ( поморник, саван и пр.). По воспоминаниям местных жителей, в изучаемое время подобный комплекс использовали в качестве моленной, погребальной и иногда (некоторые пожилые женщины) повседневной

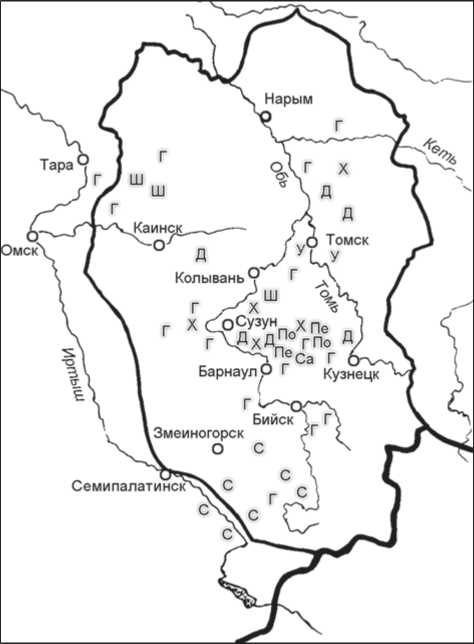

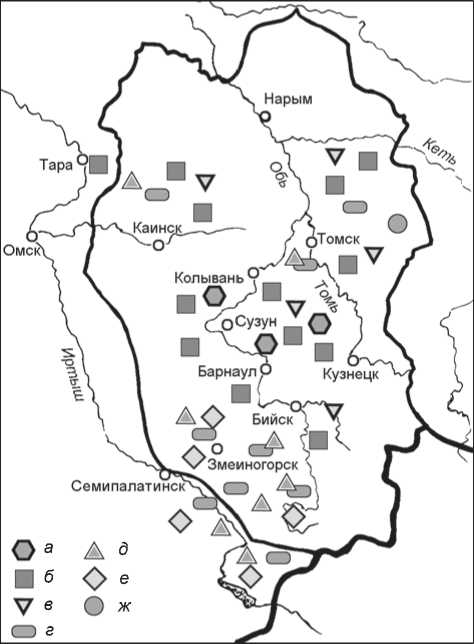

Рис. 3. Карта-схема распространения названий сарафанов конца XIX в. в Томской губ. Составлена на основе этнографических материалов.

Г – горбач (горбун); Д – дубас; Пе – перемитник (пермитник); По – поморник; С – сарафан; Са – саван; У – убор; Х – халадай, Ш – шубейка.

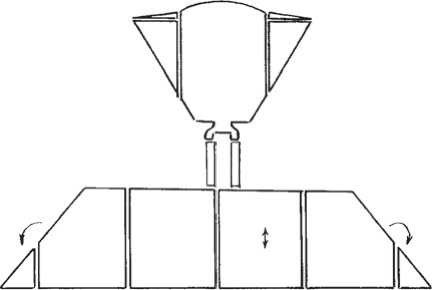

Рис. 4. Карта-схема распространения типов сарафанов конца XIX в. в Томской губ. Составлена на основе этнографических материалов.

а - рубахи-туники с рукавами; б, в - сарафаны, закрывавшие плечевой пояс: б - с кошеным подолом, в - с прямым; г-е - сарафаны на лямках: г - с кошеным подолом, д - косоклинным; е - прямым подолом; ж – сарафаны с лифом.

Рис. 5. Раскладка кроя моленного горбача из черного сатина, д. Карагайка Красногорского р-на Алтайского края. Сшит в 1950 г. ПМА 1982 г.

Рис. 6. Молодая женщина в горбаче из Николаевской вол. Барнаульского уезда Томской губ. (в настоящее время Маслянин-ский р-н Новосибирской обл.). ПМА 1989 г.

одежды ( халадай ). По данным совета противорас-кольнического Братства святителя Димитрия, в 1894 г. на этих землях, в Чумышской, Тальменской, Боров-лянской волостях Барнаульского окр., число старообрядцев доходило до 6 тыс. чел., половина из которых относилась к последователям белокриницкой иерархии (поповское согласие) [Томский справочный листок, 1894, № 71].

В тех же местностях, где зафиксированы комплексы из двух рубах, еще в конце XIX – начале ХХ в. были известны сарафаны в виде туникообразной одежды без рукавов ( перемитник, дубас, горбач, горбун ) (рис. 5, 6). «Глухой» сарафан, как назван этот тип одежды Г.С. Масловой, был известен у старообрядок Причумышья (ранее Верх-Чумышская, Таль-менская и другие воло сти Барнаульского уезда). В этой местности он бытовал в качестве погребального и у некоторых пожилых женщин – моленного и повседневного. Название «перемитник», по сообщениям информантов, обозначало крой сарафана – «переметом через голову», т.е. без швов на плечах. Когда стали использовать для шитья более широкие, чем холст, материалы, верхнюю часть по традиции не делали вырезной, но излишки материала присборивали на плечах, как это можно было наблюдать на моленном горбаче из д. Карагайка Красногорского р-на Алтайского края (см. рис. 5). В бока вшивали полосы разрезанного по диагонали полотна, которые имели форму прямоугольной трапеции. Прямыми продольными краями они соединялись с передней частью о сновного полотна, а косыми – с задней. По конструкции подола сарафан относился таким образом к кошеным. Как сообщали пожилые женщины, перемитники красили серпухой* в желтый цвет или дубом** в черно-коричневый. Одежду из окрашенного холста носили поверх туникообразных рубах (позднее рубах на кокетке). Если перемитник был сшит из хорошего материала, то в нем ходили в церковь (информант П.Т. Акулова, д. Акулово Первомайского р-на Алтайского края). В некоторых деревнях Причумышья глухие сарафаны называли дубасами (название произошло от общерусского способа окрашивания холста – дубом). Наиболее популярными сарафанами у кержачек юга Западной Сибири являлись горбачи, именовавшиеся также горбунами. В своих ранних формах эти сарафаны относились к глухим, туникообразным, а по конструкции основных и дополнительных элементов имели сходство с «подрясниками» старообрядцев Причудья, Восточной Латвии [Заварина, 1986, с. 194; Рихтер, 1976, с. 141]. Однако в начале ХХ в. в Западной Сибири бытовали горбачи, подрезанные по груди (с кокеткой- пе-ралинкой ), впо следствии они получили широкое распространение в кержацкой среде. На переднюю и заднюю часть подола отрезали по два и четыре полотна соответственно, т.е. по типу кроя он относился

Рис. 7. Раскладка кроя горбача из полушелковой ткани, д. Тайна Красногорского р-на Алтайского края. Сшит в 1929 г. ПМА 1982 г.

Рис. 8. Кержацкий погребальный сарафан из белого ситца, с. Солонешное Солонешенского р-на Алтайского края. Сшит в 1960 г.

к прямым (рис. 7). Если подол кроили с кошеными полотнами, то такой сарафан выглядел динамичнее по силуэту и относился к кошеным (рис. 8).

Как показывают наши экспедиционные материалы, развитие конструкции сарафанов с закрытым верхом шло по линии ее усложнения: вначале подрезали и присобирали ткань на груди с двух боков, оставляя цельной центральную часть, а затем начали подрезать и делать сборки по всей груди. Именно платья-сарафаны на кокетке- пералинке имели значительное распространение в изучаемое время ( горбач, горбун ). В начале ХХ в. уже было очевидным заметное влияние северо-восточных и уральских традиций старообрядцев поморского согласия (поморцев), преобладавших в количественном отношении и пользовавшихся авторитетом среди прочих сторонников старой веры. Горбачами на кокетке сибирские кержачки этого согласия отличались от вятских единоверок, нередко приезжавших в Сибирь в сарафанах на узких лямках. В первой трети ХХ в. сибирские образцы моленной одежды «глухой» конструкции возобладали практически во всех группах поморцев (и даже староверов некоторых других беспоповских согласий) на территории юга Западной Сибири (см. рис. 4). Подобные горбачи/горбуны были изве стны и у старообрядок тех районов, откуда пришла в Сибирь часть предков сибирских староверов, – в Пермской, Шадринской, Ишимской, Томской и других областях [Тазихина, 1955, с. 25].

С одной стороны, описанная одежда напоминала известные «глухие» типы, по типологии Г.С. Масловой: «шушуны», «шушпаны», «сукманы», «насо-вы», «широколямочники» и пр., которые в Великом Новгороде донашивали в конце XIX в. пожилые старообрядки. С другой стороны, по покрою она сходна с девичьими сарафанами южно-русских областей и с женскими великорусскими нагрудниками* [Маслова, 1955, с. 15]. В собраниях Государственного Исторического музея сохранились сарафаны в виде распашного или глухого платья без рукавов (на коротких широких лямках) XVIII – начала XIX в. из се-верно- и южно-русских губерний [Русский народный ко стюм, 1989, с. 22, 57, 192, 249]. Близость этой одежды с болгарскими сукманами заставляет исследователей отнести ее происхождение к глубокой древности. Однако не во всех группах русских старообрядцев Западной Сибири глухие сарафаны, в т.ч. горбачи, можно считать традиционной одеждой даже для конца XIX – первой трети ХХ в. К таким группам относятся, например, «поляки», уймонцы Алтая, бухтарминцы верховьев Иртыша. О типологии характерной для них горничной одежды речь пойдет далее.

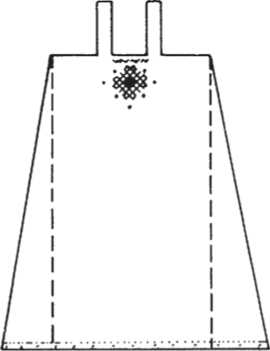

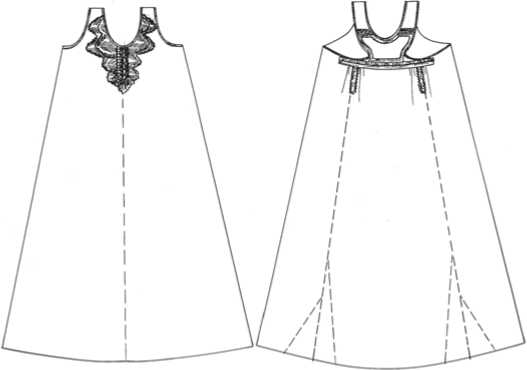

Покрой сарафанов на лямках (с косоклинным, кошеным и прямым подолом). Сарафан с лямками и цельным (неразрезанным) передним полотном реликтового туникообразного покроя был зафиксирован в конце 1920-х гг. Н.П. Гринковой у старообрядок Южного Алтая (Верх-Бухтарминской и Бухтармин-ской волостей Бийского окр.) под названием «дабин-ник» (по названию используемой ткани – «даба») (рис. 9, 10). От вышерассмотренной глухой одежды он отличался наличием вырезанных на основном полотне лямок. В среде «поляков» и их соседей значительно чаще нам встречались сарафаны, у которых спинку выкраивали заодно с задним полотном, а лямки отдельно, возможно, в целях экономии из остатков материала (рис. 11). У дабинника переднее и заднее полотна были цельными, т.е. по конструкции подола

Рис. 9. «Поляцкий» дабинник, д. Бутачиха Риддер-ской вол. (по: [Гринкова, 1930]).

Рис. 10. Раскладка кроя «поляцкого» дабинника.

Рис. 11. Погребальный сарафан из холста, с. Топольное Солонешенского р-на Алтайского края. Сшит в 1930 г.

ПМА 1988 г.

он относился к «глухим» (1 + 1), подобно описанным выше перемитникам, горбачам и пр. Отличие заключалось в открытых плечах, т.е. лямки не закрывали нижнюю нательную одежду – рубаху. По крою подол мог быть как кошеным, так и иным: расширение достигалось за счет вставки внизу сарафана срезанных уголков полотна. По наличию этих клиньев данный тип назван Г.С. Масловой косоклинным (народное название клинник ). Конструкция подола, расширяющегося от подмышек до низа, создавала форму колокола. Сборки вверху сарафана отсутствовали.

Тип сарафана со швом спереди, по типологии Г.С. Масловой, как считала этнограф, связан своим происхождением с распашной одеждой [1955, с. 15]. Распашной косоклинный сарафан с застежкой был типичен для областей с преобладанием владимиросуздальской и мо сковской колонизаций [Лебедева, Маслова, 1967, с. 206, 207]. Наиболее интенсивно он распространялся, как считают этнографы, в период формирования русского централизованного государства в XV–XVII вв. Из Центральной Руси этот тип одежды проник на север, а также в Поволжье, южные русские области, Приуралье и Сибирь [Маслова, 1955, с. 15].

Сарафаны указанной конструкции в приалейских и приануйских деревнях кержачки называли «польскими», «поляцкими», подчеркивая тем самым отличие от собственных горбачей (например, информант М.Я. Пермякова, с. Солонешное Алтайского края). Отдельные рудименты в виде застежки спереди встречались в единичных случаях в сарафанах конца XIX – начала ХХ в. только у «полячек» Алтая и старообрядок Бухтармы, использовавших эту одежду в качестве праздничной, свадебной и моленной (рис. 12, 13). Для раскроя сарафанов данного типа использовали от трех до семи полотен ткани: на перед шло четное их число (обычно два), на спинку – нечетное. У старинных образцов на двух передних полотнах выкраивались мысики для соединения с лямками-проймами, а на заднем – фигурная спинка (рис. 14, 15). С каждого полотна срезали клинья, которые пришивали внизу подола, раскашивая его. Вследствие этого швы на боках располагались «елочками», что являлось характерной чертой великорусских са-рафанов-клинников [Лебедева, Маслова, 1967, с. 206]. «Поляцкий» кумачник из коллекции А.Е. Новоселова сшит из трех полотен ткани: два использованы на перед, одно – на спинку (2 + 1). Передний шов вверху оставлен незашитым и оформлен в виде застежки (пуговицы и петли из гарусных косичек- плетешков ), что свидетельствует о родственных связях этих сарафанов с распашными видами одежды. По застежке, лямкам, спинке- задушке , верху сарафана проложены полоски позумента, разнообразные тесьмы, по подолу настрочены фигурные строчки – венцы, вилюшки .

аб

Рис. 12. «Поляцкий» кумачник из коллекции А.Е. Новоселова. Омский государственный историко-краеведческий музей, № 3150.

а – вид спереди; б – вид сзади; в – раскладка кроя.

Рис. 13. Пожилая старообрядка из д. Сенное Восточно-Казахстанской обл. Республики Казахстан. ПМА 1978 г.

Детали изделия соединены через вязанное иглой разноцветное кружево (см. рис. 12, б ). Хотя косоклин-ные сарафаны с передним швом и богато украшенной верхней застежкой были известны у русских юга России (Курская, Екатеринославская и другие губернии) [Русский народный костюм, 1989, с. 84, 86], идентичных «поляцким» среди них нет.

У «полячек» по р. Уба существовали сарафаны аналогичного покроя, однако без застежки. Сшитые из холста для обряда погребения, они в качестве дериватов одежды более закрытого покроя сохранили цельнокроеные с задним полотном спинку- задушку , лямки- мысики . Так, при крое холщового погребального сарафана из д. Быструха Восточно-Казахстанской обл. Республики Казахстан два полотна отрезали на перед и одно на спинку. Еще два дополнительных полотна вставляли с боков, предварительно разрезав их по диагонали (см. рис. 1, а ). Прямыми краями эти полотна пришивали к основным, а косыми соединяли между собой (см. рис. 1, в ). По принципам кроя данный тип сарафанов, как уже отмечалось выше, мы называем кошеным. Праздничная и свадебная одежда такой конструкции отличалась яркой, многоцветной отделкой кантами, горизонтальными нашивками из тесьмы, вышивкой, кружевом, сутажем по груди,

Рис. 14. Раскладка кроя бурсового (шелкового) сарафана, д. Богатырево Зыряновского р-на Восточно-Казахстанской обл. Республики Казахстан. ПМА 1978 г.

Рис. 15. Раскладка кроя шелкового сарафана, д. Тургу-сун Зыряновского р-на Восточно-Казахстанской обл. Республики Казахстан. ПМА 1978 г.

лямкам, спинке- задушке (рис. 16). Заметим, что в типологии, предложенной Г.С. Масловой на основе русской одежды Европейской России, такой тип не выделяется [1955, с. 15, 16]. Сходные по покрою сарафаны с неукрашенным передним швом встречались в начале ХХ в. и у семейских Забайкалья (ПМА 1977, 2009 гг.).

В другом варианте кошеного сарафана прямые и косые края дополнительных полотен соединялись между собой поочередно (рис. 17), на спинке вверху ткань присборивалась. Этот тип был популярен у «полячек», бухтарминских и уймонских старообрядок в 1920–1930-х гг. Например, у сарафана из д. Сибиря-чиха Ануйской вол. Бийского окр. между передними и задним полотнами вшиты по два кошеных, за счет чего создалось расширение подола внизу (рис. 18).

Рис. 16. Фрагмент нарядного «поляцкого» костюма из полушелковой ткани, д. Быструха Глубоковского р-на Восточно-Казахстанской обл. Республики Казахстан. ПМА 1978 г.

Спинка, нагрудный пояс и лямки здесь выкроены отдельно. Сарафан украшен сутажем, тесьмой- вьюнчи-ком , контрастным кантом.

В 1920-х гг. среди «полячек» и их соседей уймон-ских старообрядок [Шитова, 2005, с. 59] были распространены сарафаны, у которых спинка полностью состояла из кошеных полотен (рис. 19). Шились они из недорогих хлопчатобумажных материалов, как правило ситцев, и не имели украшений, подобно более

Рис. 18. Праздничный сарафан из красного кашемира, д. Си-бирячиха Ануйской вол. Бийского окр. Сшит в 1905–1906 гг. ПМА 1983 г.

Рис. 19. Сарафан из пестрого штапеля, д. Сенное Больше-нарымского р-на Восточно-Казахстанской обл. Республики Казахстан. Сшит в 1960-х гг. ПМА 1978 г.

Рис. 17. Раскладка кроя сарафана из синего сатина, с. Солонешное Алтайского края. Сшит в 1960-х гг. ПМА 1983 г.

ранним образцам. У «полячек», наряду с упрощенными вариантами декора в виде ситцевых аппликаций, встречались и, возможно, более старые, известные в ко-соклинных сарафанах: вышивки по счету нитей ткани на груди, обшивка лямок и спинки косичками- плетешками и пр. Выделялись отсутствием декоративных деталей и темными расцветками тканей уймонские старообрядки. Такие кошеные дубасы носили в основном вятские переселенки-старообрядки Северного Алтая.

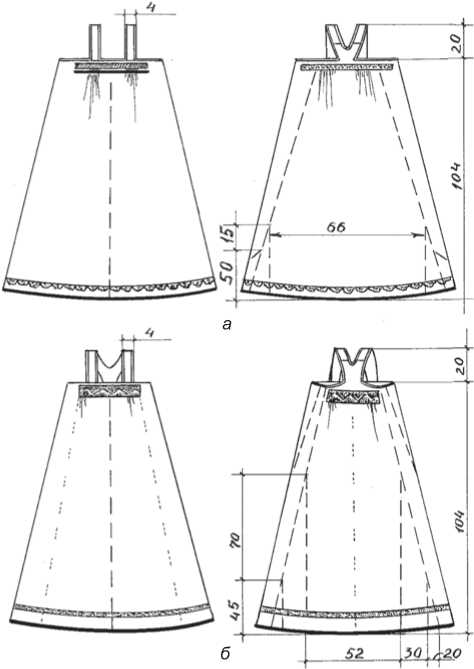

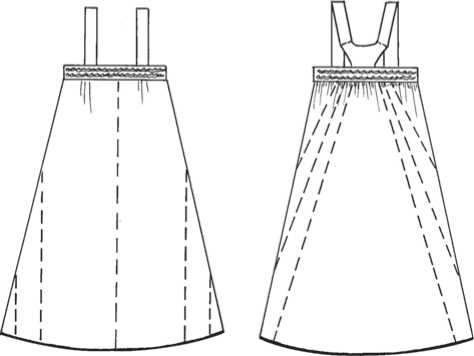

Относительно поздними для «полячек» являлись сарафаны, подолы которых состояли из трех–пяти и более прямых полотен. В типологии Г.С. Масловой такой сарафан назван «прямым», «круглым» или «московским» в соответствии с центром его распространения [1955, с. 16]. Наличие этого типа одежды у военно-служилого населения, переселившегося в XVI–XVII вв. в южные области, может свидетельствовать о его существовании уже в то время. Видимо, с женами служилых людей прямой сарафан проник в Сибирь, но все же наибольшее распространение он получил с приездом поздних российских переселенцев в начале ХХ в. (рис. 20). Лишь в отдаленных районах «полячки» и бухтармин-ские старообрядки еще и в 1920–1930-х гг. не воспринимали его. Так, «полячки» деревень Малоубинка, Быструха Восточно-Казахстанской обл. в 1978 г. нам говорили: «Круглый сарафан – какой же это сарафан!» (ПМА 1978 г.). А в деревнях по верховьям Катуни если молодые женщины и носили в то время такие сарафаны в качестве праздничных и повседневных, то, отправляясь в моленную, все равно переодевались в старинные косоклинные или кошеные. Круглые сарафаны шили из российских ситцевых тканей. Лямки и спинку мастерицы обычно выкраивали отдельно, причем спинка в упрощенном варианте могла быть в виде двух перекрещенных бретелей. Украшали такие сарафаны также несложно: широко были распространены оборки по подолу, разноцветные аппликации из ситцев и сатинов.

Рис. 20. Раскладка кроя прямого сарафана, с. Топольное Солонешенского р-на Алтайского края. Сшит в 1960-х гг. ПМА 1983 г.

На фоне одежды старожилов юга Западной Сибири резко выделялись своими традициями вольные переселенцы из Виленской и Витебской губерний Российской империи начала ХХ в.: старообрядцы Васюганья (белорусские «москали») и продвинувшиеся далее на восток староверы Присалаирья. Сегодня представителей этих групп местное население называет обобщенным термином «кержаки» (сами васюганцы отрицают родство с кержаками, которых они считают поморцами, а себя относят к федосеевскому согласию). У погребальных и повседневных сарафанов-шубеек «с грудиной» (вариант: «с огрудьями») старообрядок белорусского происхождения перед состоял из одного прямого полотна, а спинка из четырех кошеных (рис. 21). Кроме того, нам встречались в качестве праздничных сарафаны с подолом из прямых полотен (рис. 22). Как в первом, так

Рис. 21. Женщина в костюме с шубейкой. Собрание Дома-музея им. П.П. Бажова, д. Бергуль Северного р-на Новосибирской обл. Фото А.А. Мальцева, Новосибирский областной центр русского фольклора и этнографии.

Рис. 22. Шубейка из голубого ситца, д. Бергуль Северного р-на Новосибирской обл. ПМА 1994 г.

и во втором варианте фигурная спинка выкраивалась вместе с лямками-проймами. Скроенные заодно с задним полотном спинка и с передними полотнами мысики лямок, очевидно, являются рудиментами одежды более закрытого типа.

Шубейки васюганцев, своим названием, видимо, связанные с верхней распашной одеждой, близки новгородским и псковским сарафанам «с грудинкой» (вариант: «с передницей»), «шубкам» Каргопольского уезда Олонецкой губ., соответствующей одежде однодворцев Курской губ. [Крестьянская одежда…, 1971, с. 59, 93, 141, 182]. Отличие старообрядческих шубеек в Сибири заключалось в отсутствии каких-либо декоративных элементов, орнаментации.

У старожилов Томского Приобья были известны сарафаны с лифом ( обтяжные ) в двух вариантах: на лямках и с пришивным лифом. В конце XIX в. такой сарафан назывался убором и служил горничной одеждой старушек [Бардина, 2009, с. 139]. Эта одежда была характерна для западных районов России, откуда распространилась на север, а также в центральные губернии и далее в Восточную Сибирь [Сабурова, 1972, с. 103].

Основные итоги картографирования

Полевой материал позволяет констатировать, что в среде старообрядцев юга Западной Сибири вариантов сарафанов было значительно больше, чем три-четыре типа, отмеченные исследователями в качестве основных. В Сибирском регионе как глухие, так и открытые виды одежды с цельным передним полотном (туникообразной конструкции) представляли не разные хронологические звенья эволюции, а различные локальные варианты. Анализ покроев показал, что, видимо, в Сибири практически все типы сарафанов имели в качестве исходной туникообразную конструкцию. Об этом свидетельствуют сохранившиеся рудименты одежды закрытого типа. Кроме того, кошеные подолы сарафанов, очевидно, не случайно выполнены в соответствии с принципами кроя нательной одежды, прежде всего мужских рубах. В сарафанах, как и в рубахах, расширение подола достигалось разрезанием по косой боковых полотен. Конструкции подола с двумя передними полотнами и швом или декоративной застежкой спереди не были популярны в Сибири. Таким образом, сибирские материалы не дают достаточно оснований связывать происхождение указанных косоклинных сарафанов с распашной одеждой, распространившейся на Руси со времен татаро-монгольского нашествия, т.е. с XIV в. Доказательством, помимо полевых данных, является тот факт, что значительное количество сохранившихся образцов, даже в самых старых сибирских музеях, Государственном музее этнографии народов России, не имеют застежку спереди (рис. 23).

Рис. 23. Комплекс с сарафаном и душегреей (телогреей). Красноярский краевой краеведческий музей.

За исключением погребальных, лямошные сарафаны изготавливались из шелковых, полушелковых, хлопчатобумажных и шерстяных тканей, ширина которых была вариативна. Именно для праздничных сарафанов из покупного материала была характерна косоклинная конструкция подола. При таком раскрое не оставалось ни одного лишнего куска ткани. Анализ конструкций косоклинных сарафанов показал, что если на перед шло одно цельное полотно, то на спинку – два; если на перед использовали два или четыре полотна (четное число), то на спинку – одно (нечетное число).

Спецификой покроев русской одежды с сарафаном является то, что до недавнего времени формообразование осуществлялось посредством комбинации прямых и кошеных полотен, вставки срезанных уголков, присборивания ткани. Традиция сохранялась не потому, что мастерицы не знали приемы выкраивания по криволинейным трафаретам (например, были известны конструкции фигурных спинок сарафанов, верхней одежды), а, видимо, по причине стойкого бытования представлений о необходимости носить «свою» традиционную одежду.

Составленные нами карты-схемы распространения типов и названий сарафанов старообрядцев на юге Западной Сибири (см. рис. 3, 4) позволяют увидеть, что этот вид одежды бытовал в Васюганье, Причумышье, Сузунском Приобье, Бия-Катунском междуречье, предгорьях Алтая, Присалаирье, а также по рекам Изылы, Ануй, Уба, Бухтарма, Уймон и др. Там, где компактно проживали старообрядцы северно-русского, северо-восточного и поволжского происхождения (кержаки, двоеданы, курганы и др.), преобладали сарафаны, закрывавшие плечевой пояс, а в местностях, которые стали родиной для выходцев из западно- и центрально-русских земель («поляки», васюганские, уймонские старообрядцы и др.), – открытые.

Распространение традиций между локальными группами старообрядцев, различавшимися в культурном отношении, происходило в соответствии с кругами брачных связей. «Поляки» из с. Солонешного сватали невест в соседних «поляцких» деревнях Си-бирячихе, Тумановой, с. Топольном и даже отдаленной д. Солоновке. Здесь основным типом были открытые сарафаны с кошеной, прямой, реже косоклинной конструкцией подола. На Уймон приезжали невесты из Бухтармы и Убы, поэтому здесь среди специфической уймонской одежды встречались типично «по-ляцкие» сарафаны Южного Алтая – ярких расцветок, с открытым верхом и косоклинным или кошеным подолом. Старообрядцы с. Красногорского (ранее Старая Барда) ездили со сватовством в деревни Тайну и Кажу, где также, как и они, носили глухие горба-чи/горбуны. Свои брачные связи сложились и у старо- веров Васюганской равнины, проживавших в соседних селениях и принадлежавших к одному согласию (Бергуль, Макаровка, Платоновка); здесь основным типом сарафанов были шубейки. Сузунские двоеда-ны были ориентированы на единоверцев в расположенных недалеко селениях, в т.ч. Алтайского края: Устюжанино обменивалось невестами с деревнями Верх-Алеус, Пушкари, Средний Алеус, Аллак. Здесь, помимо горбачей, носили платья на кокетке – халадаи.

Таким образом, у старообрядок в деревнях, входивших в брачные круги, могли бытовать сходные типы сарафанов, как, например, у двоеданов и курганов Присалаирья (горбачи). Если же традиции одежды не совпадали, то невеста переходила на принятую в семье (роду) жениха. Например, когда вятские переселенки конца XIX – начала ХХ в., принадлежавшие к поморскому согласию, выходили замуж за местных кержаков-поморцев, то они меняли свои лямошные сарафаны на глухие горбачи, перемитники и пр. Обнаруженные нами на Уймоне косоклинные сарафаны ярких расцветок – следствие налаженных брачных связей со старообрядцами долины р. Бухтармы. Однако, как показывают этнографические материалы, бухтарминские невесты надевали эти сарафаны

Рис. 24. Свадебный комплекс из кашемира, привезенный в д. Верх-Уймон Сарасинской инородческой управы бабушкой современной жительницы д. Белое Катон-Карагайского р-на Восточно-Казахстанской обл. Республики Казахстан. ПМА 1979 г.

единожды на свадьбу и затем хранили в сундуках из-за невозможности их носить в группе уймонцев (рис. 24). К особенностям уймонской одежды относилось использование тканей темных расцветок, отсутствие декоративных деталей, вышивки [Шитова, 2005, с. 59]. В 1920–1930-х гг. лямошные сарафаны уймон-ских и ануйских старообрядок активно вытеснялись горбачом. Процесс унификации одежды не наблюдался только в среде «поляков» по р. Убе и староверов долины р. Бухтармы. В 1940–1950-х гг. новое поколение сторонников старых обрядов, пережив массовые репрессии в отношении старших своих представителей, перешло на фабричную одежду советского образца, сохранив комплекс с сарафаном в качестве молитвенного и погребального костюмов*.

Список литературы Традиционная одежда старообрядцев юга Западной Сибири в конце XIX - первой трети XX века: опыт историко-этнографического картографирования

- Бардина Н.Е. Быт и хозяйство русских сибиряков Томского края. -Томск: Контекст, 2009. -431 с.

- Гринкова Н.П. Одежда бухтарминских старообрядцев//Бухтарминские старообрядцы/Е.В. Бломквист, Н.П. Гринкова. -Л.: Изд-во АН СССР, 1930. -С. 313-396.

- Заварина А.А. Русское население Восточной Латвии во второй половине XIX -начале XX века. -Рига: Зинатне, 1986.-247 с.

- Ильин В.Н. Противораскольническое Братство святителя Димитрия, митрополита Ростовского в Томской епархии//Изв. Алт. гос. ун-та. -2013. -№ 4, т. 2. -С. 157-161.

- Крестьянская одежда населения Европейской России (XIX -начало XX в.): определитель. -М.: Сов. Россия, 1971.-365 с.