Традиционные материалы строительства жилья у Чувашей: историко-этнографические аспекты

Автор: Салмин А.К.

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Региональные исследования истории и культуры

Статья в выпуске: 4 (36), 2023 года.

Бесплатный доступ

Целью изучения является выявление и анализ часто использованных историческими предками чувашей в жилищном строительстве сырья. Для этого в статье исследуются архивные и опубликованные источники по теме. Историческая ретроспектива позволяет выделить кавказский, салтово-маяцкий и средневолжский периоды. В силу доступности и пригодности наиболее массовыми строительными материалами оказались глина, камень и дерево. Автор полагает, что глина была самым подходящим сырьем для раннесредневековых кавказских жилищ, построенных турлучным способом. В статье особо подчеркивается, что в дозолотоодынской Волжской Булгарии каменных строений не было. Строительство домов из камня начинается с середины XIV в. В исследовании также уделяется внимание анализу деревянного столба у печи, не имевшего изначально практического назначения. Статья является первой работой, посвященной адаптированным традиционным материалам жилищного строительства у чувашей в исторической динамике

Чуваши, сувары, савиры, салтово-маяцкая культура, булгары, дербент, волжская булгария, среднее поволжье, традиционные строительные материалы

Короткий адрес: https://sciup.org/170205547

IDR: 170205547 | УДК: [728.03+691]: | DOI: 10.36343/SB.2023.36.4.007

Текст научной статьи Традиционные материалы строительства жилья у Чувашей: историко-этнографические аспекты

Характеризуя строительные материалы чувашского жилища в историческом плане, будем иметь в виду кавказский и поволжский периоды. Пограничной датой между ними считается 737 г., когда из-за арабских вторжений историческим предкам чувашей савирам/ суварам пришлось покинуть Кавказ и поселиться в Волго-Донском междуречье, а затем, с 896 г.,— на Среднем Поволжье. Архивные источники и литература по теме [17] [24] [25] [26] позволяют получить представление о традициях строительного дела у чувашей. В статье рассматриваются старинные, повсеместно распространенные и доступные материалы — глина, камень и дерево. Этнография строительного материала для жилых помещений, будем надеяться, позволит проследить их динамику и трансформацию.

Глина тӑм и красная земля хĕрлĕ тӑпра

Глина и ее разновидности издревле использовались чувашами и их предками при сооружении жилых строений. Так, историк Агафий Миринейский в середине VI в. писал о временных лагерях, устраиваемых савира-ми: «Около пятисот савиров помещались на каком-то возвышенном пункте». Ограды таких временных укреплений были невысоки, поэтому за ними можно было увидеть головы сидящих верхом на лошадях воинов. Лагеря представляли собой ограды из кольев, внутри которых находились «хижины, построенные из кольев и шкур» [29, p. 180]. Аналогичные жилища ставились очень быстро и представляли собой шалаши на каркасах. Рассказ Ага-фия относится к событиям в западногрузинской области Лазика. Жилища гунно-савиров имели турлучный (плетеный) каркас. Они покрывались шкурами животных или войлоком, а долговременные строения обвивались камышом или обмазывались глиной. Обычно в литературе их называют по-разному: палаткой, шатром или тюркским домом [9, c. 9]. На западе Кавказа археологи находят жилища, на стенах которых, обмазанных глиной, имеются отпечатки прутьев. Из чего следует, что жители возводили легкие плетеные постройки и обмазывали их глиной. Такому типу строительства способствовали местные материалы и климатические условия. Аналогичные постройки практиковались в XIX в. в Западной Грузии, Абхазии и Адыгее [27, c. 66]. В гунно-савирском городище Шах-Сенкер жилые строения были «с турлучными или сырцовыми стенами» [7, c. 33]. Подобные жилища затем были широко представлены в памятниках салтово-маяцкой культуры.

Жилища, открытые археологами в одном из крупных городищ Волжской Булгарии — Су-варе, в основном принадлежали к двум типам: глинобитные дома или деревянные срубы. Археологические раскопки полностью подтверждают свидетельства средневековых историков. Так, в X–XIII вв. булгарское население строило элементарные деревянные избы или каркасные строения. Их штукатурили глиной как снаружи, так и изнутри. Крыши, как правило, были плоские. Такой тип дома сложился одновременно с миграцией сюда булгар, принесших его с собой с юга, где он был повсеместно распространен у хазар и антов. В то же время многие в качестве жилья использовали землянки [26, c. 139]. У строений в городище Хулаш также стены «были сделаны в виде каркасной опоры из плетня, обмазанного глиной» [14, c. 21].

Глина широко практиковалась и при строительстве укреплений. Так, раскопки Су-вара показали, что вал сохранил в себе остатки деревянных стен из ряда срубов, постав- ленных впритык один к другому по окружности городища. Срубы были засыпаны глиной и черноземом, смешанным с кусками глиняной обмазки, обломками кирпичей и шлаков.

Жилище всегда имело урай хами «дощатый, тесовый пол». В старых курных избах, саманных и плетневых постройках был земляной и замазанный или утрамбованный глиной пол [4, л. 52, 134 об.].

Строительную глину чуваши Урало-Поволжья чаще готовили из красной глины с примесью соломы, песка и чернозема. «Вдоль бревна вырубали пазы, которыми укладывали на предыдущий венец. Между ними находились мох, солома, замешанная с глиной, либо пакля. Стены в таком случае не промокали, а, следовательно, и не гнили» [17, c. 139]. Из-за нехватки леса налаживали саманное производство.

«В д. Пугачево Хайбуллинского района Республики Башкортостан сохранился саманный дом с потолком из жердей, обмазанных глиной. Изнутри он оштукатурен и побелен» [17, c. 187].

Крыши домов перекрывали соломой, лубом, дранью, тесом и листовым железом. «Для предотвращения пожарной ситуации к началу XX века использовали глиносоломенное перекрытие — соломенные снопы, пропитанные жидкой глиной » [17, c. 143].

Камень чул

Немаловажным материалом, проявляющим прочность и не требующим изготовления, как кирпич, является чул «камень». Предположительно, камни, особенно в период обитания савиров в горных районах Кавказа, служили для строительства. Об этом говорит и одинаковое у чувашей и грузин слово для обозначения камня — чул и тьал соответственно.

За все время работ археологов не выявлено крупных селищ болгар IX — первой четверти X в. с мощным культурным слоем. Имелись только временные и сезонные стоянки [13, c. 158]. А это говорит о том, что все города, тем более с каменными строениями, относятся к более позднему периоду.

К середине XIV в. в Волжской Булгарии появляются каменные строения. Следует учесть, что в те времена камень как строитель- ный материал использовался в Закавказье, Крыму и Хорезме. Поэтому можно утверждать, что способ постройки пришел к булгарам из Закавказья и Крыма. На это указывает и применение некоторых архитектурных форм и строительных приемов, обычных для тех мест. Предположительно, первыми строителями бань булгарского типа в массовом порядке были армяне-колонисты [26, c. 225].

Переселенцы из салтово-маяцкого региона имели собственный опыт строительства городов, крепостей и поселений. Все они были жителями Итиля, Саркела, Баранджара и Семендера. Эти города и крепости в архитектурном плане строились по традициям восточных колоний Византии. Поэтому мнение о непосредственном участии среднеазиатских или ближневосточных мастеров берется под сомнение. Видимо, использовались только их поверхностные объяснения и чертежи, а строили из бревен местные мастера.

«Для Приуралья разработка природного камня была традиционным занятием. Семьи добывали его в собственных карьерах, закрепленных за ними, и поставляли на рынок. Заготовленный дикий камень тесали до получения плоских плит чул хăма “каменная доска”… Иной формой фундамента служили огромные камни, на которых возводили сруб» [17, c. 131– 132, 140]. И естественно, что каменные дома были характерны только для крупных сел, где обычно проживали крепкие в экономическом отношении семьи (Рис. 1). В Чувашии и сегодня можно увидеть фундаменты домов из белого камня, то есть известняка.

Дерево йывӑҫ

В XXI в. на месте Дербента велись активные археологические раскопки. Вскрыты курганы V-VI вв. со множеством образцов персидской керамики. Расположение предметов в дербентских курганах говорит о быстротечности происходивших событий. «В отдельных местах помещения на уровне пола фиксировались зольные пятна, обожженные участки, скопления древесных угольков, следы сгоревших деревянных тонких балок и жердей» [8, с. 465]. Из этого следует, что местное население для возведения своих домов, хозяйственных построек и оборонительных сооружений использовало дерево. Начало VI в. ознаменовано ирано-савирскими войнами за ключевые позиции у Каспийских ворот. Поэтому можем констатировать, что жилые постройки у исторических предков чувашей в начале VI в. были деревянными.

Как показывают археологические источники, жилые строения в черте городища Су-вара относятся к двум типам: глинобитные и срубы из древесины. Такие дома имели деревянный пол и подпол для зерна. От них сохранились остатки дубового тлена, а это позволяет предполагать, что дно ям и стены были обложены дубовыми досками.

Согласно Наджи-

Рис 1: Дом-музей классика чувашской поэзии К. В. Иванова (1890-1915) в с.

Слакбаш Белебеевского района Республики Башкортостан. Дом построен по проекту самого поэта из природного камня. Снаружи и изнутри облицован плитами (фото с сайта Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики)

Fig. 1. Memorial house of the great Chuvash poet Konstantin Ivanov (1890–1915) in the settlement Slakbash, Belebeevsky District, Republic of Bashkortostan. The house was designed by the poet and built from natural stone. Both inside and outside it is tiled with slabs (photo from the website of the Ministry of Culture, National Affairs and Archival Affairs of the Chuvash Republic)

бу Хамадани (XII в.), столица Волжской Булгарии представляла «большую область». Исследователи справедливо переводят её как Land («страна») [15, c. 153, 161]. Ко времени приезда Ибн Фадлана город Булгар в полном смысле этого понятия еще не сложился. В источнике от 896 г. столица Волжской Булгарии состояла из деревянных и тростниковых строений [3, c. 289]. В XII в. в Суваре постройки были деревянные, в них укрывались жители зимой, а летом — в шатрах [2, c. 120]. Только более чем через два века после арабской миссии в городах стали строить дома и шатры из дерева. Кирпичных строений не было совсем. «Все постройки и надписи, сохранившиеся в нем (Булгаре.— А. С.) теперь, относятся к эпохе монгольского владычества» [6, c. 136]. В первой половине XII в. ал-Гарнати увидел полностью деревянный город Булгар. Он писал: «А Булгар тоже огромный город, весь построенный из сосны, а городская стена — из дуба... А холода зимой бывают очень сильные, настолько, что раскалывается дерево от жестокости мороза» [1, с. 30]. Аналогичное описание оставил автор XIII в. Якут: «Булгары строят свои дома только из дерева, одно бревно кладут на другое и соединяют их крепкими, тоже деревянными гвоздями» (Цит. по [30, s. 565]). Поэтому надо иметь в виду, что нынешние сохранившиеся каменные развалины Булгара — это уже остатки построек, возникших после 1236 г. и в более поздний период. Археологические раскопки полностью подтверждают свидетельства средневековых историков. Исследователям Волжской Булгарии следует помнить этот факт, а не переносить данные XIII–XV вв. на IX–XII вв.

Ссылаясь на А.П.Смирнова и А.М.Ефи-мову, историк В. Д. Димитриев полагал, что использование камня в строительстве в Волжской Булгарии освоили к концу XIII в. [11, c. 101, 121]. Но в первой половине XIV в. дома в Булгаре были выстроены из сосны, а на строительство крепостных стен шла дубовая древесина [12, c. 87]. Согласно Летописи, по состоянию на 1220 г. город Ошель также был полностью деревянным. В этот год войска великого князя Владимирского окружили его. «Около града острог бе, тын дубов»; «посеко-ше тын»; «посекоша тын и оплоты»; «зажгоша его»; «град зажгоша» — все это отметил летописец. «А Святослав стоя ту, дондеже згоре град, и взяша Ошель» [21, с. 48, 205–206] [22, с. 61-62]. Аналогичная картина была в соседних регионах. Так, в 1437 г. Рязань и Коломна также были укреплены не камнем, а деревянными тынами, поскольку в тех местах камня было мало [5, c. 98]. По крайней мере, до XV в. в городах Среднего и Верхнего Поволжья в целом преобладали деревянные строения.

Тигашевское городище богато остатками ремесленной и сельскохозяйственной деятельности, оружием, бытовыми и культовыми предметами. Большая редкость среди археологического материала — пила XI в. свидетельствует о высоком уровне обработки дерева.

У народов Среднего Поволжья история, семантика и стилевые особенности устойчи- вых элементов орнамента домовой резьбы по дереву говорят о том, что их возникновение в прикладном творчестве предков современных татар уходит в глубь веков, к временам Казанского ханства, Золотой Орды, Волжской Булгарии [28, c. 137]. Образы и символы на из- делиях из дерева сохранили историческую память этноса. Например, исследователи видят преемственность между украшениями веревочного орнамента на двери в Малый минарет Булгара и веревочным орнаментом на столбе ворот чувашского дома, зафиксированного в середине XX в. [26, c. 77].

По описанию путешественника XIX в., «чувашское жилище — это деревянная избушка с двускатной крышей и маленьким крыльцом. Она делится надвое коридором, слева от которого находится амбар для зерна, а справа — жилая комната с огромной русской печью. По периметру прямоугольного двора с забором стоят сараи, коровники и склады, а за избами тянутся огороды… В нашем случае скамьи и стол в большой комнате были тщательно выскоблены, стены начищены добела [23, c. 84].

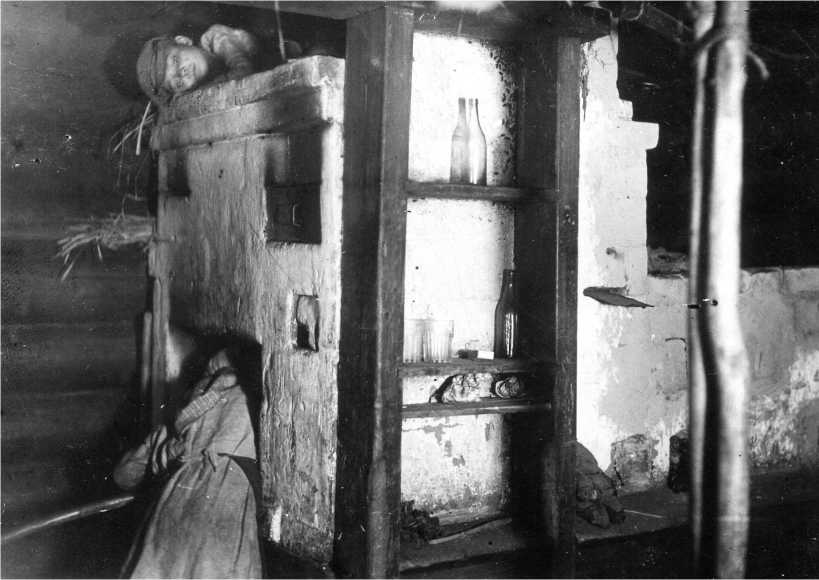

Рис. 2: Столб у печи в курной избе единоличника д. Хора-Сирма Вурнарского района (Научный архив Чувашского государственного института гуманитарных наук. Фотодокументы правительственной экспедиции 1933 г. Кн. пост. № 3. Инв. 1148. Маршрут № 2.

Фото № 36)

Fig. 2. A column next to the stove in the smoky hut of an individual farmer in the village Khora-Sirma, Vurnar District. Chelyabinsk Humanitarian Institute Archive. Photographic documents of the expedition initiated by the government in 1933. Accession register No. 3.

Inventory 1148. Route No. 2. Photo No. 36

Для возведения жилых и хозяйственных построек, ворот и изгородей в XX в. применяли древесину. В лесных регионах дома строили из добротного дерева.

В литературе по археологическим культурам и традиционной этнографии столб у печи называется «центральным» и «серединным». «В старинном жилище ряда национальностей Дагестана посередине жилого помещения установлен столб, подпирающий крышу. Конструктивно-технической необходимости в этом столбе нет: расстояния между стенами невелики, а балки достаточно мощны, так что если центральный столб убрать, крыша не рухнет» [10, с. 158]. У чувашей такой столб (чаще — доска) называется уша юпи (Рис. 2). В традиционных домах именно на этот столб/доску вешали полотенце, украшенное вышивкой и не употребляемое в утилитарных целях.

Исконно не имел никаких практических целей и сам столб. Такие же столбы можно было видеть в банях [20, л. 188] [19, л. 222] [16, л. 283]. Уша юпи есть и на святилищах. Так, о чувашских святилищах Киремет П. С. Паллас оставил такое наблюдение: «В середине оной хижины воткнут в землю длинный сквозь кровлю проходящий шест, на котором в верху утверждено снизу плоское, а кверху острое железное кольцо» [18, c. 140]. В чувашских киреметищах не было ни потолка, ни пола, а в центре стоял столб уша юпи .

Выводы

Итак, наш анализ источников и опубликованной литературы позволяет сделать вывод, что наиболее традиционными материалами для возведения жилой постройки у исторических предков чувашей и чувашей XVI–XX вв. являлись глина, природный камень и дерево. Историки VI в. зафиксировали хижины из кольев и шкур, которые представляли собой шалаши на каркасах. Речь идет о кавказском периоде. Были распространены турлучные, то есть плетеные из прутьев и обмазанные глиной типы жилища.

На Средней Волге появляются глинобитные дома. А к XIII в.— каркасные строения, оштукатуренные глиной. Крыши у та- ких домов были плоские, а пол — глиняный. Историки считают, что такой тип жилища был привезен с юга, ибо он имел распространение у хазар и антов. Кроме того, многие жили в землянках.

В начале XX в. использовались глиносоломенные перекрытия из соломенных снопов, пропитанных жидкой глиной. Глину для строительства в большинстве случаев готовили из смеси красной глины, соломы, песка и чернозема. Пазы между бревнами сруба заделывались пластами соломы и высушенного мха, замешанных с глиной. В безлесных местностях прибегали к строительству домов и хозяйственных построек из саманных блоков.

Данные языка и исторические источники позволяют с доисторических времен считать природный камень строительным материалом, например на Южном Закавказье. В волжский период, наоборот, каменные строения и жилища стали появляться в постзолотоордынское время, то есть не ранее середины XIV в. Основным строительным материалом в X–XIII в. здесь было дерево.

Автор считает, что изменения, трансформации и стремление адаптироваться к окружающей среде оказывали существенное влияние на повседневную жизнь народа.

Anton K. SALMIN

Traditional Chuvash Homebuilding Materials:

Historical and Ethnographic Aspects

Список литературы Традиционные материалы строительства жилья у Чувашей: историко-этнографические аспекты

- Ал-Гарнати А. Х. Путешествие в Восточную и Центральную Европу (1131–1153 гг.). М.: Наука, 1971.

- Ал-Идриси. Отрада страстно желающего пересечь мир // Коновалова И. Г. Ал-Идриси о странах и народах Восточной Европы: текст, перевод, комментарий. М.: Восточная литература, 2006. С. 108–275.

- Ал-Мукаддаси. Лучшее разделение для познания климатов / пер. с араб., введ., коммент., указ., карта, таблица Н. И. Серикова // Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины. Вып. 2. М.: Наука, 1994. С. 268–334.

- Анкеты подворного обследования быта населения Башкирской АССР в 1929 г. (силами студентов Уфимского педагогического техникума). № 1720 // Научный архив Чувашского государственного института гуманитарных наук. Отд. III. Д. 212.

- Барбаро Контарини о России: К истории итало-русских связей в XV в. / пер. Е. Ч. Скржинской. М.: Наука, 1971.

- Бартольд В. В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии // Бартольд В. В. Сочинения. Т. 5. М.: Наука, 1968. С. 17–192.

- Гаджиев М. С. О местоположении Варачана // Российская археология. 1995. № 2. С. 29–35.

- Гаджиев М. С., Будайчиев А. Л., Абдулаев А. М., Абиев А. К. Раскопки Дербентского поселения в 2017 г. // История, археология и этнография Кавказа. 2020. № 2. С. 461–488.

- Гмыря Л. Б. «Царство гуннов» (савир) в Дагестане в IV–VII вв. Автореф… канд. ист наук . СПб.: Ин-т археологии Акад. наук СССР, 1980.

- Голан А. Миф и символ. М.: Русслит, 1993.

- Димитриев В. Д. Чувашский народ в составе Казанского ханства: Предыстория и история. Чебоксары: Чувашское кн. изд-во, 2014.

- Известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах Абу-Али Ахмеда бен Омар Ибн-Даста, неизвестного доселе арабского писателя X века. По рукописи Британского музея / пер., введ., коммент. Д. А. Хвольсона. СПб.: Тип. Императорского ун-та, 1869.

- Казаков Е. П. Проблемы становления салтово-маяцкой культуры // VII Халиковские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию Билярской археологической экспедиции. Казань: Ин-т археологии им. А. Х. Халикова Акад. наук Республики Татарстан, 2017. С. 155–170.

- Каховский В. Ф., Смирнов А. П. Хулаш // Городище Хулаш и памятники средневековья Чувашского Поволжья. Чебоксары: Науч.-исслед. ин-т при Совете Министров Чувашской АССР, 1972. С. 3–73.

- Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг.: статьи, переводы и комментарии. Харьков: Харьковский гос. ун-т, 1956.

- Масленицкий Т. Топографическое описание губернии Симбирской. 1785 г. // Российский государственный военно-исторический архив. Ф. ВУА. Д. 19026.

- Медведев В. В. Доместицированные объекты чувашей Республики Башкортостан и сопредельных территорий. СПб.: Нестор-История, 2020.

- Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. 1. СПб.: Императорская Акад. наук, 1773.

- Поле 90 – экспедиция автора в 1990 г. в Шенталинский район Куйбышевской области: магнитофонные записи, фотографии, записи от руки.

- Полевые записи и собрания автора в 1967–2004 гг.

- Полное собрание русских летописей. Т. 28: Летописный свод 1497 г. Летописный свод 1518 г. (Уваровская летопись). М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963

- Полное собрание русских летописей. Т. 33: Холмогорская летопись. Двинский летописец. Л.: Наука, 1977.

- Рабо Ш. Путешествие по Среднему Поволжью и Северу России / пер. с фр. А. Ш. Губайдуллиной; под ред. И. В. Кучумова. СПб.: Алетейя, 2021.

- Салмин А. К. Праздники, обряды и верования чувашского народа / науч. ред. член-корр. РАН С. А. Арутюнов. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2016.

- Салмин А. К. Савиры, булгары и тюрко-монголы в истории чувашей. СПб.: Нестор-История, 2019.

- Смирнов А. П. Волжские булгары. М.: Гос. ист. музей, 1951.

- Фёдоров Я. А. Историческая этнография Северного Кавказа. М.: Мос. гос. ун-т, 1983.

- Шкляева Л. М. История возникновения, семантика и стилевые особенности некоторых устойчивых элементов орнамента домовой резьбы по дереву у татар Среднего Поволжья // Tatarica. 2018. № 1. С. 137–156.

- Agathiae Myrinaei. Historiarum libri quinque. Ιστοριων. Bonnae: Impensis Ed. Weberi, 1828.

- Frähn M. Die ältesten arabischen Nachrichten über die Wolga-Bulgaren aus Ibn-Foszlans Reiseberichten // Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. VI série. T. I. S.-P.: L’Impr. de l’Académie impériale des sciences, 1832. S. 527–577.