Трансфер технологий в энергетической отрасли: оценка и анализ зарубежного опыта

Автор: Пятаева Ольга Алексеевна, Соловьева Ирина Александровна

Рубрика: Экономика и финансы

Статья в выпуске: 2 т.16, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования передовых практик трансфера технологий в странах Европы, Азии, Америки, Африки. Целью работы является анализ опыта разработки и внедрения инструментов трансфера технологий в энергетической отрасли и оценка актуальности их использования в энергетике РФ. В работе выдвинута гипотеза, согласно которой высокая эффективность трансфера технологий в отрасли и, соответственно, значительные темпы инновационного развития экономических агентов (энергетических предприятий) в зарубежных странах являются следствием применения высокоэффективных механизмов, обеспечивающих координацию, финансирование, методическую поддержку субъектов трансфера. В рамках исследования использованы аналитические инструменты сопоставления, группировки и сравнительного моделирования в отношении показателей эффективности трансфера инноваций. Авторами проведен анализ положений международного законодательства, аналитической и статистической информации об инвестициях в реализацию программ трансфера технологий и величинах полученного эффекта. Информационной базой исследования стали материалы научных публикаций и официальных отчетов правительств и независимых организаций, в ведении которых находятся различные аспекты трансфера технологий. По результатам анализа подтверждена гипотеза о возможности обеспечения максимальной эффективности трансфера технологий в энергетической отрасли посредством соответствующего стимулирования развития его механизмов; сформулированы выводы о возможности и ограничениях использования рассмотренного опыта в условиях российской экономики.

Трансфер технологий, энергетика, рамочная конвенция оон, чистые технологии, изменение климата, импорт технологий

Короткий адрес: https://sciup.org/147237407

IDR: 147237407 | УДК: 330.49

Текст научной статьи Трансфер технологий в энергетической отрасли: оценка и анализ зарубежного опыта

Определяющая роль трансфера технологий в развитии энергетической отрасли на протяжении нескольких последних десятилетий подчеркивается на межгосударственном уровне и актуализируется рядом нормативных актов надправительственных организаций во всем мире. На внутристра-новом уровне в Европе, США и ряде других регионов важность обеспечения реализации механизмов трансфера технологий была обозначена и в дальнейшем подчеркивалась в отраслевых программных документах. Так, в 1992 г. со стороны ООН отдельным странам была предоставлена возможность решения вопросов, связанных с изменением климата. Участники международных соглашений взяли на себя обязательства по поддержке трансфера технологий в энергетике на своих территориях; позднее они были зафиксированы в «Рамочной конвенции ООН об изменении климата» (РКИК), Повестке дня на XXI век и ряде других документов. В частности, в ст. 4.5 РКИК говорится о необходимости «предпринять … практические шаги для поощрения, облегчения и финансирования, в зависимости от обстоятельств, передачи экологически безопасных технологий и ноу-хау или доступа к ним другим Сторонам...» [1]. В гл. 34 Повестки дня на XXI век ООН содержатся указания об организации сотрудничества в целях ускорения трансфера. При этом ни в одном из этих документов не содержится четко сформулированной стратегии действий в отношении непосредственно трансфера технологий.

Далее, Вспомогательный орган Конференции сторон РКИК для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) при содействии Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) представили мнение, что достижение указанной выше цели РКИКООН потребует «… технологических инноваций и быстрого и широкомасштабного трансфера и внедрения технологий, включая ноу-хау, для смягчения последствий выбросов парниковых газов и снижению степени уязвимости к изменению климата» [19].

При этом всеми сторонами подчеркивалось, что существующие механизмы не могут обеспечить быстрого достижения заявленных целей, а развивающимся странам необходима поддержка в развитии человеческого потенциала, организации деятельности учреждений и сетей трансфера технологий, приобретении и адаптации оборудования. В этой связи было установлено, что трансфер (в частности, из развитых стран в развивающиеся) должен [2, 3]:

-

а) осуществляться «комплексно, в контексте устойчивых путей развития экономики в целом»;

-

б) обеспечивать соответствие передаваемых технологий потребностям и приоритетам местных территорий и сообществ;

-

в) демонстрировать для технологий высокий уровень адаптивности и рентабельности;

-

г) обеспечивать создание благоприятных условий для внедрения экологически безопасных технологий.

Следует подробнее остановиться на положениях Киотского протокола (1997 г.), согласно которому странам предписывается сократить выбросы парниковых газов в среднем на 5,1 % по сравнению с уровнем 1990 г. [17]. В документе подчеркивается роль частного сектора в создании «благоприятных условий» для поощрения инвестиций; прописаны в качестве стратегий трансфера технологий механизмы «чистого развития» и «совместного осуществления»; эти механизмы во многом стали базой последующих мероприятий в сфере трансфера технологий, их применение во многом оказалось «пилотным» для использования альтернативными государственными и негосударственными объединениями. В рамках механизмов чистого развития, например, инвесторы энергетических инициатив в развивающихся странах получали право на льготы по предоставленным им кредитным линиям.

Вопросы планирования сценариев в области энергетики для оценки воздействия на окружающую среду были вновь поставлены в отчете Международного энергетического агентства в 2001 г.;

был сделан акцент на том, что изменение моделей технологического развития имеет определяющее значение в контексте снижения выбросов парниковых газов в атмосфере [4].

К числу других важных инициатив в области трансфера относится специальный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата «Методологические и технические вопросы передачи технологий» [5] (2002 г.); в нем были прописаны методики консультативного процесса; техника проведения рабочих совещаний и другие вопросы, выдвигаемые на повестку дня различными организациями, включая Инициативу по технологиям, связанным с изменением климата.

Кроме того, Всемирный банк (а также Международная финансовая корпорация как его кредитующее подразделение) и Глобальный экологический фонд, следуя в обозначенных направлениях, с начала 2000-х гг. начали включать в свои портфели мероприятия по трансферу, оказывающие прямое или косвенное влияние на изменение климата [6]; в приоритетном порядке это касалось углеродоемких энергетических и крупномасштабных гидроэнергетических проектов. Например, в ответ на просьбу ООН об оказании помощи странам «в выявлении и представлении их приоритетных технологических потребностей» [5] Глобальный экологический фонд разработал документ-руководство для «стран, использующих финансовые средства и другие ресурсы для проведения оценок технологических потребностей в области изменения климата и планирования трансфера» [7].

Представляется, изучение и использование зарубежных методических подходов к разработке и реализации механизмов трансфера технологий в энергетической отрасли является актуальным и неотъемлемым условием создания соответствующих программ отраслевого развития в РФ. Целью настоящей работы является анализ существующих практик создания механизмов трансфера за рубежом и оценка актуальности их применения в современных российских условиях.

Теория

В экономической науке и практике «трансфер технологий» определяется как «процесс вовлечения технологических новшеств в рыночные отношения» и понимается как «передача технологий в направлении приложения знаний» [8], представляя собой процесс переноса технологий из одной сферы деятельности в другую или из одной области их применения в другие, подразумевая использование объектов интеллектуальной собственности, разработанных и апробированных в одних областях (на одних предприятиях), – в других областях (предприятиях). При этом следует отметить отсутствие рассматриваемого термина в ГК РФ; для регулирования отношений, связанных с трансфером, в России используется ГОСТ Р 57194.1-2016 «Трансфер технологий», введенный 5 января

2017 г., который фактически является документом по стандартизации, не обеспечивая возможностей регулирования взаимоотношений между продавцом и покупателем технологий [9]. Что касается самого определения термина « технология», то его трактовка, представленная в ГОСТ Р 57194.1-2016, дословно воспроизводит определение понятия «единая технология», содержащееся в ст. 1542 «Право на технологию» Гражданского кодекса РФ и входящее в главу 77 ГК РФ «Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии» (утратила силу). Вместе с тем, без всякого сомнения, под « технологией » в ГОСТ Р 57194.1-2016 имеется ввиду результат интеллектуальной деятельности, то есть нематериальный объект; подтверждением тому является указание на цель трансфера технологий – «последующее внедрение и использование технологии». Фактически технология является результатом научно-технической деятельности, результатом деятельности, направленной на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем. Исходя из вышеизложенного, технологию можно определить как « новые знания и решения, то есть результат интеллектуальной деятельности, зафиксированный на любом информационном носителе» [10].

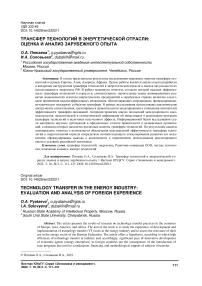

Обращаясь к трансферу технологий как к процессу, имеющему на выходе создание результата интеллектуальной деятельности, необходимо отметить его этапность . Первый этап завершается созданием результатов интеллектуальной деятельности (результат интеллектуальной деятельности, РИД: нематериальных объектов) и обеспечением их правовой охраной, второй этап завершается созданием инновации (инновационного продукта), то есть сводится к воплощению нематериальных объектов в/на материальные объекты и их выходу на товарный рынок (рис. 1).

Что касается трактовки трансфера технологий в большинстве зарубежных стран (представленной, в частности, в упомянутых выше документах международного уровня), то он определялся как « широкий круг процессов, охватывающих информационные, технологические, материальные потоки для смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему между различными заинтересованными сторонами, такими как правительства, представители частного сектора, финансовые учреждения, неправительственные организации и научно-исследовательские/ образовательные учреждения » [2], подразумевает распространение технологий и технологическое сотрудничество: 1) между странами и внутри стран; 2) между развитыми, развивающимися странами и странами с переходной экономикой, и включает обучение его участников: а) разработке технологии, б) ее использованию; в) ее воспроизведению;

Рис. 1. Процесс трансфера технологий

-

г) выбору варианта реализации технологии с учетом имеющихся факторов; д) адаптации к местным условиям; е) интеграции с местными технологиями.

Таким образом, трансфер технологий с позиции международного законодательства имеет однозначно более широкую трактовку, нежели с точки зрения российского; повторно следует отметить тот факт, что соответствующий термин отсутствует в ГК РФ, что фактически делает регулирование взаимоотношений между участниками процесса трансфера технологий невозможным.

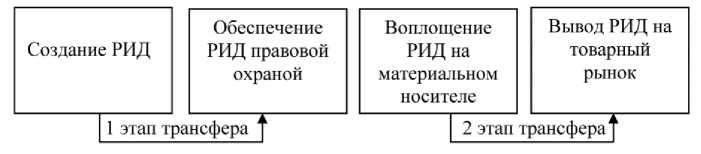

Основными участниками процесса трансфера технологий являются: 1) разработчики технологий (вузы, научные учреждения, малые и средние инновационные организации, индивидуальные разработчики); 2) реципиенты (организации, внедряющие разработки в производство); 3) посредники (институты развития, представители инновационной инфраструктуры, венчурного рынка).

В связи с вышеизложенным необходимо уточнить изначальную гипотезу: именно обеспечение взаимодействия в цепочке « разработчики (1) – посредники (2) – реципиенты (3) », как представляется, и является ключевым фактором эффективного трансфера (рис. 2).

При этом небольшая эффективность трансфера технологий в РФ является, возможно, следствием следующих причин:

-

- отсутствие условий / возможностей разработки технологий (создания инновационных продуктов) в энергетическом секторе (1);

-

- отсутствие условий / возможностей внедрения технологий (выведения инновации на рынок) в энергетическом секторе (3);

-

- несформированность механизмов взаимодействия между (1) и (3), т. е. фактической неэффективностью сектора (2).

Далее будут представлены примеры успешных практик обеспечения различных механизмов трансфера в странах Европы, Азии, Африки и Южной Америки, сделавших процесс трансфера в указанных регионах эффективным [11–15].

Результат

Что касается европейского опыта, важно отметить две стратегии реализации механизмов трансфера в энергетике, применимых для: а) стран с переходной экономикой (так называемая «стратегия повышения энергоэффективности (ЭЭ)») и б) любой модели развития национальной экономики.

Первая стратегия была разработана для бывших социалистических стран Центральной, Восточной Европы и Азии и предполагала создание ЦЭНЭФ (CENEF, центров по энергоэффективности) в Болгарии, Китае, Польше, России, Украине и Чешской Республике в 1990–1994 гг. В качестве инвесторов проектов выступали Агентст-

Рис. 2. Участники процесса/цепочки трансфера технологий

ва по охране окружающей среды и международному развитию, Всемирный банк и др. (США). В результате удалось достичь показателей прибыли, порядка в 20 раз превышающих объем средств, направленных на инвестирование в создание и оборудование центров. В перечень задач центров были включены: разработка инициатив по реформированию государственной политики в области повышения энергетической эффективности, реализация демопроектов, программ подготовки кадров, просветительских проектов и др. [16].

Программа по повышению энергоэффективности в Украине была реализована с привлечением финансирования Швейцарского агентства по вопросам развития и сотрудничества и реализована при содействии Министерства энергетики США. С 1996 г. в рамках «Программы управления спросом» в Украине были реализованы меры по повышению энергоэффективности; необходимое оборудование было установлено в жилых и общественных зданиях организацией АРЕНА-ЭКО.

В Прибалтике пионером реализации технологий повышения энергетической эффективности стала Литва с ее проектом централизованного теплоснабжения (1997–2000 гг.). Кроме того, был создан котлоагрегат для сжигания биомассы, экологически безопасная система централизованного теплоснабжения в г. Игналине. Годовой объем производства тепловой энергии из нефти до начала осуществления проекта составлял 36 ГВт ч/год; к его окончанию – 10 ГВт ч/год, при этом 25 ГВт ч/год производилось из биомассы.

В странах Юго-восточной Европы заслуживает внимания опыт Польши, где в 1995 г. Международной финансовой корпорацией был начат Польский проект эффективного освещения. Была проведена PR-кампания компактной люминесцентной лампы как основного энергосберегающего ресурса.

Среди стран Центральной и Восточной Европы интересным является пример Венгрии – для привлечения финансов в сферу энергосбережения и повышения энергетической эффективности был создан Фонд совместного финансирования, а Глобальный экологический фонд выделил 5 млн долларов США венгерским банкам. В рамках проекта были рассмотрены дополнительные издержки и риски, связанные с проектами в области повышения энергетической эффективности (разницы в цене проекта, использующего менее дорогую «грязную» технологию, по сравнению с проектом, использующим более дорогую «чистую» технологию).

Таким образом, использование стратегии первого типа (для стран с переходными экономиками) изначально предполагает, что кредитные учреждения и правительства таких стран не имеют возможности брать на себя расходы и риски, связанные с проектами в области энергетической эффективности (соответственно, используется заемное зару- бежное финансирование либо финансирование в рамках совместных государственных программ).

Стратегии же второго типа (для любой модели развития национальной экономики), опираясь на сотрудничество с международными организациями и имея достаточные финансовые ресурсы, хорошо показали себя в проектах повышения энергоэффективности в европейских странах и США.

Одним из успешных примеров реализаций стратегий повышения энергетической эффективности указанной группы стран является Швеция, где с начала 90-х гг. идет работа по адаптации энергосистем. Инициатором выступила Национальная энергетическая администрация страны. Основная цель проекта заключалась в сокращении выбросов парниковых газов электростанциями, работающими на нефти или угле, в регионе Балтийского моря. Программа создания экологически адаптированной энергетической системы продемонстрировала возможности регионального сотрудничества между странами с переходной экономикой и развитыми странами и трансфера технологий за счет расширения масштабов деятельности.

Что касается стран азиатского региона, то имеет место определенная дифференциация в реализации трансфера технологий в энергетической отрасли исходя из уровня экономического развития; тем не менее основные черты стратегий имеют в странах Азии сходные особенности.

Рассматривая азиатский макрорегион , следует остановиться на примерах Кореи, Таиланда, Филиппин и Индии, в которых темпы развития соответствующих рынков технологий оказались наиболее высокими.

В Республике Корея в 1999 г. была начата совместная с США Программа технологического партнерства, задачами которой являлось определение приоритетов в реализации технологий, связанных с изменением климата, и последующему их трансферу [5]. США содействовала проведению совещаний между американскими и корейскими компаниями. Были привлечены ресурсы Корейской Народно-Демократической Республики. EPS Korea (КНДР) и Sempra Energy Services (США) были выбраны для проведения энергетического аудита предприятия Hyundai (г. Ульсан, Китай).

Следует также рассмотреть пример Филиппин, где происходило быстрое и результативное развитие рынка технологий возобновляемой энергетики (ВИЭ). В 90-х гг. прошлого века была начата пилотная программа Technology Co-operation Assessment Pilot Project, курируемая Национальной лабораторией США по возобновляемым источникам энергии (US National Renewable Energy Laboratory). Партнерами по реализации программы стали Бразилия, Египет, Казахстан, Китай, Мексика, Республика Корея, Сообщество по вопросам развития стран Южной Африки.

Успешным проектом технологического сотрудничества в энергетике стала совместная программа Еврокомиссии и АСЕАН под названием COGEN ( Таиланд ). Она предоставляла возможности поставок оборудования для комбинированного производства тепла и электроэнергии европейских производителей в промышленный сектор стран Юго-Восточной Азии [14]. Одним из первых результатов стал проект комбинированного производства тепла и электроэнергии на рисовом заводе в Чиа Менг мощностью 2,5 МВт. Удаление рисовой шелухи – дорогостоящий процесс, использование тепла от ее сжигания для рисовых мельниц решает проблему удаления биомассы и вырабатывает электроэнергию для использования на мельнице и продажи энергосистеме. Успех Чиа Менг заставил других владельцев мельниц задуматься о производстве биомассы на таких комбинированных предприятиях.

Следует особенно отметить опыт Индии , которая стала лидером по числу проектов в секторе ВИЭ благодаря мероприятиям и привлечению частного финансирования, проводимым правительством страны. Положения налоговой политики в этом контексте и соответствующие изменения в процессе регулирования отрасли были разработаны и внедрены в 1990-х гг. прошлого столетия. Правительство Индии, Всемирный банк и Глобальный экологический фонд поддержали проект освоения ВИЭ, разработанный Индийским агентством по развитию ВИЭ (IREDA).

В африканском макрорегионе наиболее показательными были примеры Кении, ЮАР, Марокко и отчасти Сенегала.

Кения не принимала участия в программе создания центров повышения энергетической эффективности, однако, как представляется, опыт данной страны необходимо рассмотреть, как один из наиболее интересных. Приоритетным направлением в данном случае стало распространение фотоэлектрических систем. Подобные проекты финансировались из частных источников, использовалось также внешнее финансирование со стороны доноров. Использование фотоэлектрических систем в Кении началось еще в 1984 г., когда Гарольд Буррис, американский инженер, основал компанию Solar Shamba [18, 19], задачей которой являлась организация малых энергосистем домашних хозяйств и школ в сельских районах страны. Буррис разработал программу по обучению установке фотоэлектрических систем в местных средних школах для молодых безработных кенийцев. Впоследствии эти системы привлекли внимание соседних общин, и Solar Shamba начала поставки фотоэлектрических систем для обеспечения энергией домашних фонарей, радиоприемников и телевизоров. Их популярность среди домовладельцев выросла, совокупные продажи выросли до более чем 100.000 единиц.

Примером страны, использовавшей немецкие технологии и консультационную поддержку в проектах по разработке печей на солнечной энергии, является ЮАР . Проект был поддержан Федеральным министерством экономики Германии, Федеральным министерством образования, науки и развития, научно-исследовательской и технологической деятельности Германии, Департаментом минеральных ресурсов и энергетики ЮАР.

В число стран, участвующих в проекте, входят Южная Африка, Зимбабве, Танзания, Замбия, Ботсвана, Свазиленд, Ангола, Демократическая Республика Конго, Мозамбик, Намибия, Сейшельские Острова, Маврикий, Малави и Лесото. Заинтересованные стороны этих стран определили приоритеты в области «чистых» технологий, обладающих наибольшим потенциалом при одновременном сокращении выбросов парниковых газов. В сентябре 2000 г. были определены шесть приоритетных технологий: производство энергии на основе биомассы, сушка сельскохозяйственных культур на солнечной энергии, эффективные и работающие на солнечной энергии домашние системы, освоение природного газа, проектирование «зеленых домов», эффективные двигатели и котлоагрегаты. Опыт южной части Африки показал, что проблемы трансфера технологий в энергетике могут быть решены, а региональные усилия могут эффективно объединять ограниченные ресурсы для привлечения международных доноров.

Этот же принцип был использован в Марокко ; соответствующий проект, финансируемый Программой развития Организации Объединенных Наций (UNDP) и Глобальным экологическим фондом (GEF), был направлен на укрепление технического потенциала страны в области использования солнечных водонагревателей, оценки потребностей инвесторов и потребителей и технологического консультирования в процессе установки солнечных водонагревательных систем. Помимо непосредственных мер, правительством был снижен НДС и пошлины на импортируемое инновационное оборудование.

Программа развития ООН, распространенная на территорию Сенегала , включала мероприятия по подготовке архитекторов и строителей по вопросам проектирования и строительства зданий повышенной энергоэффективности с использованием иностранных ноу-хау и технологий. В рамках демонстрационного этапа проекта отдельные здания прошли энергетический аудит и были модернизированы с использованием технологий кондиционирования воздуха и освещения.

Рассматривая американский континент, следует остановиться на наиболее результативных проектах в Бразилии, Сальвадоре, Гондурасе и пр.

Так, в Бразилии в декабре 1994 г. была запущена программа энергоснабжения сельских общин с использованием ВИЭ (фотоэлектрические пане- ли, мини-гидротурбины, ветровые турбины, топливо из биомассы и пр.) – Prodeem. Правительство страны отдало реализацию Prodeem в ведение региональных администраций, сделав его координатором рынков, дав полномочия привлечения инвестиций. Пакеты стимулов были разработаны таким образом, чтобы сделать проекты электрификации в этих общинах привлекательными для бизнеса. Как результат – с 1994 по 2000 гг. Prodeem обеспечил электричеством более 400 тыс. бразильцев. С 2005 г. роль правительства была ограничена разработкой политики, координацией административной деятельности и анализом рынка; Prodeem курировал партнерские отношения с местными предприятиями, НКО, коммунальными службами, производителями энергетического оборудования, банками, университетами и средне-специальными учебными заведениями и пр.

В Гондурасе «Закон о возобновляемых источниках энергии», принятый в 1998 г., предусматривал стимулы для проектов в области ВИЭ, включая гарантированное ценообразование. Он устанавливал цену в размере 10 % сверх предельных затрат за кВт·ч на электроэнергию, вырабатываемую на основе возобновляемых ресурсов. Закон также предусматривал освобождение от подоходного налога, НДС и импортных пошлин в течение первых пяти лет осуществления проекта.

В Сальвадоре развитие возобновляемой энергетики стимулировала политическая реформа. Реструктуризация энергетического сектора Сальвадора началась в середине 1990-х гг. Принятый в октябре 1996 г. закон о реформе электроэнергетики открыл возможности для приватизации производства, передачи и распределения электроэнергии. Ранее эти функции были исключительной прерогативой государственной Комиссии Гидроэлектрики дель Рио-Лемпа (Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, Grupo CEL). Новый закон заложил основу для создания конкурентного энергетического рынка.

Таким образом, анализ опыта разработки и использования механизмов трансфера технологий в зарубежных странах позволяет сделать важный вывод о том, что 100 % рассмотренных успешных практик стали результатом объединения усилий правительств и заинтересованных сторон, включая научные учреждения и национальные и международные частные компании. Далее, особенное внимание на протяжении трех последних десятилетий было обращено на поддержку распространения технологий и информации для развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Одним из ключевых факторов успеха была реализация успешных демонстрационных проектов, что повышало доверие инвесторов к технологии, а установление связей между поставщиками и потенциальными покупателями помогало преодолеть информационный барьер. При этом нельзя не отметить специфи- ческий характер финансирования проектов трансфера в сфере энергетики: оно, как правило, предоставлялось национальными учреждениями (Энергетическое агентство Дании, Глобальный экологический фонд и пр.) Основной его формой была безвозмездная помощь, основными статьями расходов – технологические нужды либо устранение барьеров разработки и распространения технологий.

Разработчики технологий в рассмотренных примерах чаще всего реализуют трансфер посредством: а) прямой реализации прав на результат интеллектуальной деятельности, б) создания совместных предприятий, в) лицензирования прав интеллектуальной собственности, г) привлечения прямых иностранных инвестиций.

Успешные программы трансфера в большинстве случаев включали следующие этапы [5]:

-

1. Создание партнерств между основными заинтересованными сторонами с целью активизации трансфера.

-

2. Проведение оценок потребностей в трансфере (включая как оценку альтернативных технологий, так и определение приоритетов).

-

3. Разработка и осуществление планов и конкретных мер по трансферу.

-

4. Оценка и уточнение мер и планов (непрерывный процесс).

-

5. Распространение технологической информации.

Важнейшим фактором успеха являлась определяющая роль правительств стран в обеспечении создания и внедрения механизмов трансфера, систематизация успешных практик которых представлена в таблице. Успешные практики трансфера технологий в таблице структурированы по географической принадлежности, роли государства в процессе трансфера, источнику финансирования и ключевым факторам успеха.

Таким образом, развитие механизмов трансфера технологий в зарубежных странах, осуществляемое при поддержке правительств, позволило в короткие сроки реализовать программы инновационного развития в энергетической отрасли. При этом дополнительные финансовые средства были привлечены как со стороны внутренних частных инвесторов, так и со стороны внешних межгосударственных фондов и отраслевых программ. Внутреннее финансирование в большей степени использовалось в странах «старой Европы», в то время как в странах бывшего СССР, а также на территориях Южной и Восточной Европы активно использовались привлеченные средства (США, Швейцария и пр.). Что касается азиатского региона, то финансирование отраслевых программ из зарубежных источников проводилось в большей степени в Индии и на Филиппинах; на африканском континенте активную политику финансирования проектов и участия в технологических разработках вели правительства стран Европы.

Механизмы обеспечения ТТ в энергетической отрасли: успешные зарубежные практики

|

Страна |

Роль государства в обеспечении механизмов ТТ |

Наименование программы развития ТТ |

Финансовая поддержка |

Факторы эффективности ТТ |

|

Европа |

||||

|

Украина |

Организационная |

Программа управления спросом |

Швейцарское агентство по вопросам развития и сотрудничества |

Установление технологических партнерств, организация взаимосвязей со стороны правительств |

|

Литва |

Организационная |

Проект централизованного теплоснабжения |

||

|

Польша |

Организационная |

Польский проект эффективного освещения |

Международная финансовая корпорация |

|

|

Венгрия |

Организационная |

Проекты в области энергосбережения |

Глобальный экологический фонд |

Трансфер от правительственных учреждений в бизнес-сектор либо в рамках вертикально интегрированных организаций; развитие сетей поставщиков услуг |

|

Швеция |

Организационная, финансирующая |

Шведская международная программа инвестиций в борьбу с изменением климата |

Национальная энергетическая администрация |

|

|

Азия |

||||

|

Корея |

Организационная, финансирующая |

Программа технологического партнерства |

Корейская корпорация по управлению энергетикой |

Программы профессиональной подготовки и сертификации специалистов |

|

Филиппины |

Организационная, финансирующая |

Technology Co-operation Assessment Pilot Project |

Национальная лаборатория США по возобновляемым источникам энергии |

Централизованная организация действий и координация усилий заинтересованных сторон |

|

Таиланд |

Организационная, финансирующая |

COGEN |

Еврокомиссия, АСЕАН |

Сотрудничество между потенциальными покупателями и производителями технологий, реформа системы комбинированного производства тепла и электроэнергии |

|

Индия |

Организационная, финансирующая |

Ecofrig Hydrocarbon Refrigerator |

Швейцарский глобальный экологический фонд |

Маркетинговые кампании, обучение представителей бизнеса, предоставление кредитов и субсидий |

|

Африка |

||||

|

Кения |

Организационная, финансирующая, координирующая |

Solar Shamba |

Международная электротехническая комиссия |

Проведение конкретной политики для стимулирования рынков |

|

ЮАР |

Организационная, финансирующая, координирующая |

Производство печей на солнечной энергии |

Федеральное министерство экономики Германии |

Содействие установлению технологических партнерств и организации соответствующих взаимосвязей со стороны правительств |

|

Марокко |

Организационная, финансирующая |

Укрепление технического потенциала страны в области использования солнечных водонагревателей |

Программа развития Организации Объединенных Наций, Глобальный экологический фонд |

Снижение НДС, пошлин на импортируемое инновационное оборудование |

|

Сенегал |

Организационная, финансирующая |

Технологии кондиционирования воздуха и освещения |

Европейский фонд развития |

Мероприятия по подготовке архитекторов и строителей по вопросам проектирования и строительства зданий повышенной энергоэффективности |

Окончание таблицы

|

Страна |

Роль государства в обеспечении механизмов ТТ |

Наименование программы развития ТТ |

Финансовая поддержка |

Факторы эффективности ТТ |

|

Южная Америка |

||||

|

Бразилия |

Организационная |

Программа энергоснабжения сельских общин с использованием ВИЭ – Prodeem |

Eletrobras Cepel |

Разработка политики, координация административной деятельности и анализ рынка |

|

Гондурас |

Организационная |

Enron – проект ветроэнергетики |

Углеродный фонд Всемирного банка |

Стимулы для проектов в области ВИЭ, включая гарантированное ценообразование |

|

Сальвадор |

Организационная |

Enron Wind |

AES и Houston Industries (США), Enersal of Chile (Чили) и Venezuela Electricidad de Caracas (Венесуэла) |

Реструктуризация энергетического сектора |

Опираясь на проведенный сравнительный анализ, подтверждена выдвинутая гипотеза о высокой роли эффективных механизмов трансфера инноваций в достижении максимизации экономической эффективности трансфера технологий в энергетической отрасли в условиях временных ограничений.

Среди наиболее перспективных и эффективных практик использования механизмов трансфера технологий можно выделить а) проведение конкретной политики для стимулирования рынков (в 58 % стран); б) повышение осведомленности потребителей о преимуществах инновационных технологий (в 57 %); в) сокращение или отмена субсидий на ископаемые виды топлива (в 51 % стран).

В связи с этим имеются основания считать, что полученные результаты имеют высокую степень применимости в сходных экономических условиях. Ключевыми направлениями развития

трансфера могут в этой связи стать: государственная поддержка платежеспособного спроса; государственная поддержка создания и функционирования профильных вузов и научных учреждений, инвестиции в развитие инновационной инфраструктуры, воссоздание «цепочек трансфера» (ВУЗ/НИИ – предприятие), повышение инновационной культуры на предприятиях (планирование и контроль исполнения планов патентования инновационных разработок) и пр.

В рамках дальнейших исследований может быть проанализирована сравнительная эффективность использования каждого из рассмотренных механизмов в составе отраслевых инновационных программ и их совокупное влияние на повышение инновационной активности экономических агентов отрасли, что становится все более актуальным при разработке стратегии развития энергетической отрасли России в условиях существенного санкционного давления.

Список литературы Трансфер технологий в энергетической отрасли: оценка и анализ зарубежного опыта

- Climate Technology Transfer Mechanisms and Networks in Latin America and the Caribbean. The renewable Energy and Energy Efficiency Experience. Inter-American Development Bank. 2021.

- Ex-post Evaluation of the COGEN 3 Programme. Framework Contract 2006/115686. URL: https://eeas.europa.eu/archives/delegations/thailand/documents/more_info/cogen3_popular_report_en.pdf

- Information on the GEF climate change portfolio is contained in Martinot E. and O. McDoom. 1999.

- World Energy Outlook 2000 Edition. Paris (France). International Energy Agency. 2000.

- Field Performance Measurements of Amorphous Silicon Photovoltaic Modules in Kenya / A. Jacobson, R.D. Duke, D.M. Kammen, M. Hankins // Conference Proceedings of the American Solar Energy Society (ASES). June 16-21, 2000.

- Lindiwe O.K. Mabuza, Alan C. Brent, and Maxwell Mapako. The Transfer of Energy Technologies in a Developing Country Context - Towards Improved Practice from Past Successes and Failures // Proceedings of World Academy of Science, Engeneering and Technology. July 2007. V. 22.

- Madison, WI (US): American Solar Energy Society; and Acker, R. and D.M. Kammen. The Quiet (Energy) Revolution: the Diffusion of Photovoltaic Power Systems in Kenya // Energy Policy. 1996. 24: 81-111.

- Трансфер и коммерциализации технологий: основные понятия. URL: http://www.vnesh-market.ru/content/file.asp?/

- Мухамедшин И.С., Войтенко М.Н. «Трансфер технологий» в переводе на русский язык // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2020. № 10. C. 62.

- Мухамедшин И.С., Пятаева О.А. Особенности введения в оборот (трансфера) инновационных технологий // В сб. научных трудов Международной научно-практической конференции «Стратегическое партнерство стран нового шелкового пути». РГАИС, 16.07.2020. М.: РГАИС, 2020. С. 32-37.

- Methods for Climate Change Technology Transfer Needs Assessments and Implementing Activities Developing and Transition Country Approaches and Experiences. CTT, March 2002.

- Opportunities for Innovation Support in the Energy Field 2021-2022. Report of 10 December 2021, Version 2 (based on Version 1 dated 30th March 2021). URL: https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/research-and-cleantech/overview-of-innovation-promotion.html

- Pigato M.A., Black S.J., Dussaux D., Mao Zh., McKenna M., Rafaty R., Touboul S. Technology Transfer and Innovation for Low-Carbon Development International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. 2020.

- Technology without borders. Case Studies of Successful Technology Transfer. International Energy Agency. 2001.

- Доклад Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам о работе его двадцать шестой сессии. Бонн. 7-18 мая 2007. URL: https://unfccc.int/resource/docs/ 2007/sbsta/rus/04r.pdf

- Изменение климата. URL: https://wwf.ru/upload/iblock/1d7/glossary.pdf

- Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. URL: https://www.un. org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto. shtml

- Программа ЕАЭС. Statens Energimyndigheten (STEM). Стокгольм. 1999.

- Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИКООН). Принята 9 мая 1992 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml