Трансформации брачности населения Западной Сибири как фактор социальной мобильности в условиях сталинской модернизации (начало 1930-х - начало 1940-х годов)

Автор: Исупов Владимир Анатольевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Российская история

Статья в выпуске: 8 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются исторические тенденции изменения брачности населения Западной Сибири в условиях сталинской модернизации России, когда произошли кардинальные изменения во всех сферах политической, экономической и социальной жизни страны. В эти годы развернулись форсированная индустриализация, насильственная коллективизация сельского хозяйства и так называемая «культурная революция». Эти процессы в совокупности с ускоренной урбанизацией означали трансформацию образа жизни как городского, так и сельского населения. Соответственно изменилось матримониальное поведение людей, их отношение к браку, разводам и детям. Изменилась и сама семья. Она превратилась в своеобразный и важный фактор социальной мобильности. Это был по-настоящему революционный переворот, который в свою очередь привел к преобразованиям всей демографической подсистемы советского общества.

Западная сибирь, семья, брак, брачность, разводимость

Короткий адрес: https://sciup.org/147219160

IDR: 147219160 | УДК: 94.47

Текст научной статьи Трансформации брачности населения Западной Сибири как фактор социальной мобильности в условиях сталинской модернизации (начало 1930-х - начало 1940-х годов)

Эта работа представляет собой продолжение нашей статьи, в которой рассматриваются некоторые тенденции динамики брачности населения Западной Сибири, происшедшие в течение периода с конца XIX в. до конца 1920-х гг. 1 В начале 1930-х гг. в статистическом учете населения СССР произошел сбой, связанный с реорганизацией органов статистического учета. Сбой произошел в условиях крупных и, что немаловажно, хаотичных изменений, происходивших в Советском Союзе: развернувшейся форсированной индустриализации, принудительной коллективизации, массовых насильственных депортаций крестьян и вообще интенсификации миграционного движения населения. Материалы о брачности населения в начале 1930-х гг. неточны и приблизительны. Они подчас не указывают даже на самые общие тенденции развития. Сведения о брачности, пригодные для научного анализа, появ- ляются только в 1933 г. Они сосредоточены в табл. 1.

Динамика брачности в 1930-е гг. складывалась под воздействием двух основных факторов. С одной стороны, это глубинные долговременные тенденции, подчиняющиеся закономерностям демографического развития. В этом аспекте эволюция брачности в СССР не отличалась от тенденций, доминирующих в европейских странах, ставших на путь индустриального развития. Стратегическое направление развития долговременных тенденций брачности протекало как в Европе, так и в Советском Союзе в рамках, описываемых концепцией демографического перехода. Советская специфика заключалась в том, что в СССР все изменения тренда проявлялись с определенным временным отставанием. Кроме того, свершавшиеся перемены в процессе образования семей протекали в нашей стране очень быстро. В этом

-

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-01725).

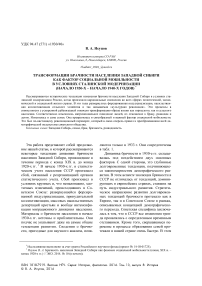

Таблица 1

Динамика брачности населения Западной Сибири

Возраст женщин, вступивших в брак

1933–1940 гг. *

|

Год |

Число браков и разводов |

На 1 000 человек населения |

||

|

браков |

разводов |

браков |

разводов |

|

|

1933 |

47 407 |

13 297 |

– |

– |

|

1934 |

50 116 |

11 261 |

– |

– |

|

1935 |

48 522 |

12 221 |

– |

– |

|

1936 |

55 280 |

7 774 |

– |

– |

|

1937 |

47 362 |

3 058 |

5,4 |

0,4 |

|

1938 |

96 438 |

6 868 |

10,9 |

0,8 |

|

1939 |

89 556 |

6 862 |

10,0 |

0,8 |

|

1940 |

41 282 |

3 910 |

4,5 |

0,4 |

* Составлено по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 11. Д. 11. Л. 2 об., 140 об.; Д. 12. Л. 2 об.; Оп. 23. Д. 332. Л. 9 об., 19, 74 об.; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 124. Л. 1, 64, 72; Д. 152. Л. 6, 76, 84; Оп. 329. Д. 790. Л. 261, 262, 271; ГАНО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 33. Л. 6; Д. 42. Л. 11 об.; Д. 55. Л. 8.

Примечания . Для 1933, 1934 гг. – в границах Западно-Сибирского края по административно-территориальному устройству 1933 г. Для 1935, 1936 гг. – в границах Западно-Сибирского края и Омской области по административно-территориальному устройству 1935 г. Для 1936, 1940 гг. – в границах Алтайского края, Омской и Новосибирской областей по административно-территориальному устройству 1938 г.

1926–1937 гг. (в %) *

Таблица 2

|

Возраст вступления в брак (лет) |

1926 г. ** |

1937 г. *** |

||

|

городские поселения |

сельская местность |

городские поселения |

сельская местность |

|

|

Моложе 18 |

10,2 |

20,6 |

0,1 |

1,1 |

|

18–19 |

24,9 |

42,5 |

23,9 |

31,9 |

|

20–24 |

36,6 |

25,2 |

50,4 |

38,0 |

|

25–29 |

13,1 |

4,6 |

16,1 |

13,3 |

|

Старше 30 лет |

14,4 |

6,9 |

9,4 |

15,5 |

|

Возраст неизвестен |

0,8 |

0,2 |

0,1 |

0,2 |

|

Всего |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

* Составлено по: [Естественное движение…, 1930. С. 80–81, 82–83]; ГАНО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 184. Л. 19 об.

** В границах Сибирского края по административно-территориальному устройству 1926 г.

*** В границах Новосибирской области по административно-территориальному устройству 1937 г.

находили отражение ускоренные темпы советской форсированной индустриализации, а следовательно, и урбанизации.

Долговременная линия развития брачности в СССР проявилась, главным образом, в передвижении браков в старшие возрастные группы. Данные табл. 2 демонстрируют быстроту происходивших перемен. Прошло всего 10 лет после 1926 г., а доля сверхранних (моложе 18 лет) браков в Сибири сокра- тилась в городских поселениях более чем в 100 раз, в сельской местности – в 19 раз. Уменьшилась, особенно в сельской местности, прослойка женщин, выходивших замуж в возрасте 18–19 лет (ранние браки). Женская брачность, как видим, переместилась в основной своей массе в возрастной диапазон от 20 до 24 лет. При этом в городских поселениях передвижение брачности в старшие возрастные диапазоны происходило особенно быстро. Города, как «застрельщики» модернизированного брачного поведения, оставили жителей села далеко позади.

Столь стремительное «постарение» брачности объясняется втягиванием женщин в сферу внесемейного производства, желанием многих девушек получить образование и специальность. Достаточно сказать, что к началу 1935 г. удельный вес женщин среди рабочих крупной промышленности Западной Сибири превысил 25 %. В текстильной промышленности их доля среди рабочих достигла 68 %, в производстве одежды и обуви – почти 70 %. Прослойка женщин в вузах Западной Сибири в 1934/35 уч. г. составляла 39, в техникумах – 44 % [ЗападноСибирский край…, 1935. C. 101, 114].

Несомненно, процесс женской эмансипации в СССР искусственно стимулировался государственной пропагандой, партийными и комсомольскими организациями. Промышленность испытывала острый дефицит рабочей силы. В этих условиях женский труд рассматривался в качестве важного экономического ресурса. Газеты, журналы, кинофильмы были переполнены мифами о трудовых подвигах ударниц. В стране создавались сотни все новых яслей, детских садов и больниц. Словом, делалось все возможное, чтобы привлечь женское население к работе в промышленности, на транспорте, стройках, в сфере обслуживания. Но главное все же заключалось в том, что в аспекте брачного поведения население Советского Союза, вступив в «клуб индустриальных стран», объективно не могло идти иным путем и двигалось по уже проторенной «европейской» дороге. Разумеется, брачное состояние женщин Сибири в 1930-е гг. было еще далеко от так называемого «европейского» типа, но стремление к нему было выражено достаточно отчетливо.

Вместе с тем глубинные демографические закономерности развития и, соответственно, тенденции брачности в нашей стране подвергались сильному искажающему воздействию кратковременных, по сути своей пертурбационных, но очень мощных факторов политического характера. Прежде всего, это касается непосредственного вмешательства государства в процесс формирования семей. Напомним, что в Российской империи государство признавало и защищало интересы только официально зарегистрированной, «законной» семьи. Брачно-семейный кодекс 1926 г. уничтожал все различия между формально зарегистрированной и фактически сложившейся, но незарегистрированной семьей [Синельников, 1989. С. 51– 55]. Отныне каждая женщина считалась замужней со всеми вытекающими отсюда юридическими правами и обязанностями, если она в судебном порядке могла доказать факт брачного сожительства. Сделать это было несложно. В сельской местности еще сильны были общинные традиции. Большинство городских семей проживало в коммуналках и бараках, где все на виду, а в деревне и вовсе ничего нельзя скрыть от глаз любопытных соседей. При разрыве фактического брака (как и при официальном разводе) семейное имущество делилось поровну между мужем и женой. Женщинам, находившимся в фактическом браке, наравне с «законными» супругами предоставлялось право на наследство и пенсию по случаю потери кормильца.

Однако последствия этой решительной модернизации брачно-семейного кодекса оказались неожиданными для законодателя. Народ не принял столь кардинальные реформы. Религиозно-нравственные нормы и не писанные патриархальные традиции, бывшие в Российской империи мощным регулятором семейной жизни, в связи с распространением государственного атеизма в СССР были значительно ослаблены, а то и вовсе не работали. В широких слоях советских людей укрепилось воззрение, что «записываться» в загсе не обязательно. Количество официально не зарегистрированных браков стремительно нарастало. Этот факт был вскрыт в ходе переписи 1939 г. В Западной Сибири перепись зафиксировала 1,8 млн замужних женщин и всего 1,6 млн женатых мужчин 2. Избыток «замужних» женщин, выраженный значительной цифрой в 200 тыс. чел., мог появиться только как следствие внебрачного сожительства. Женщина считала себя замужней и соответственно отвечала на вопрос счетчика при переписи, мужчина же зачастую продолжал считать себя холостяком. Однако оборотной стороной «медали» было и незначительное количество юридически оформленных разводов: где нет официально зарегистрированного брака, нет и юридического оформления развода.

Не удивительно, что в таких условиях неустойчивость советских семей становилась все более явной. Для Западной Сибири этот тезис нашел подтверждение в материалах локальной переписи городского населения Кузбасса, организованной по состоянию на 15 января 1931 г. В ходе переписи, выяснилось, что свыше 10 % глав семей жили отдельно от семьи [Солоницин, 1931. С. 17]. Это негативное явление обусловливалось не только спецификой советского брачносемейного законодательства, но и условиями жизни, в частности интенсивными миграциями. Тысячи и тысячи сельских мужчин покидали деревню и семью, переселяясь в города.

Брачно-семейное законодательство СССР в 1920-х – начале 1930-х гг. оказалось столь либеральным, что семья фактически вышла из-под контроля государства. Большинство семейных проблем решалось гражданами самостоятельно, на индивидуальном уровне. Государственные органы фактически утратили даже функцию регистрации браков и разводов. Такая ситуация не могла не беспокоить властные органы страны. Первая попытка контрольно-запретительного вмешательства государства в тонкую сферу семейных отношений была предпринята 27 июня 1936 г. В этот день увидело свет постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» (Известия. 1936. 28 июня). Процедура развода была значительно усложнена. При его оформлении супруги вызывались в загс для беседы. В паспортах стали делать отметку о разводе. Была повышена пошлина за расторжение брака, усилена ответственность за уклонение от уплаты алиментов.

С 1936 г. все дальнейшее развитие советского брачно-семейного законодательства шло главным образом по контрольно-запретительному пути. По сути, в первой половине XX столетия в Советском Союзе происходило возвращение к консервативным установкам Российской империи. Но «джинн уже был выпущен из бутылки». Государству не удалось переломить набиравшие темпы процессы либерализации брачно-семейных отношений и демографической модернизации. Образование большого числа незарегистрированных семей продолжалось.

Помимо этого, постановление 1936 г. знаменовало собой формирование глубокого и фактически неустранимого в условиях тех лет противоречия. С одной стороны, государство явно выражало стремление направить как можно больше женщин в сферу внесемейного производства, а с другой ограничивало производство средств контрацепции и запрещало аборт, возвращая женщин в лоно семьи и воспитания детей. Воздействие такого рода экзогенных факторов явственно выразилось в наличие двух «брачных прогибов», что хорошо демонстрирует табл. 1. Первый спад брачности, пришедшийся на 1937 г., несомненно, связан с нарастанием массовых репрессий, пик которых пришелся на 1937 г. Еще более крупным «брачным провалом» характеризуется 1940 г., когда число зарегистрированных браков по отношению к 1938 г. в Западной Сибири в абсолютном выражении уменьшилось более чем в 2 раза. Индекс брачности в регионе в 1940 г. понизился сразу почти на 60 %.

Одной из особенностей процесса формирования семейных пар в Западной Сибири было то, что показатели брачности здесь были ниже, чем в целом по стране. В Советском Союзе в 1940 г. было зарегистрировано 6,3 брака на 1 000 чел. населения. Между тем в Новосибирской области индекс брачности составлял всего 4,4 %о. В Алтайском крае и Кемеровской области он не превышал 4,5 ‰, в Омской области – 5, в Тюменской области – 5,3 ‰ (по административнотерриториальному устройству послевоенных лет) (Вестник статистики. 1965. № 1. С. 93).

Ключ к объяснению столь значительных колебаний количественных параметров брачности лежит в принятии 1 сентября 1939 г. «Закона о всеобщей воинской обязанности».

С осени 1939 г., сразу после начала массового призыва мужчин в армию, в населении Западной Сибири значительно сократился удельный вес мужчин призывного возраста, заключавших браки в возрасте от 20 до 24 лет. Мужская брачность, таким образом, переместилась в старшие возрастные группы, что обусловило повышение удельного веса женихов в возрасте 25 лет и старше. Как пример, приведем данные о возрасте женихов и невест Омской области до (1939 г.) и после развертывания воинской мобилизации (1940 г.) (табл. 3).

Сдвиги, происшедшие в связи с армейскими призывами на рынке женихов, немедленно отразились на состоянии женской брачности. Прежде всего, это выразилось в заметном увеличении возраста невест. Девушки 18–19 лет, как правило, выходившие замуж за 20–24-летних юношей, теперь имели суженный круг женихов, которые находились в армии или готовились к призыву. Соответственно, индекс брачности девушек моложе 19 лет заметно уменьшился. Девушки 20–24 лет, заключавшие браки с 25–29-летними мужчинами, напротив, оказались в «выигрышной» позиции. К тому же эти девушки в условиях дефицита женихов более «смело» (чем девицы моложе 19 лет) выходили за мужчин старше 30 лет. Поэтому среди невест повысился удельный вес девушек 20–29 лет. Вместе с тем сократилась доля женщин, регистрировавших брак в возрасте 40 лет и старше. Потенциальные брачные партнеры этих женщин, пользуясь «дефицитностью» молодых мужчин, теперь стремились жениться на девушках значительно младше себя.

В целом, как невесты, так и женихи в 1940 г. значительно «постарели». Это, в свою очередь, вело к сокращению числа лет, прожитых в браке. Поскольку большинство женщин рожают детей в зарегистрированном браке, то негативные изменения качественных параметров брачности в совокупности с сокращением числа брачных пар в условиях незавершенности демографического перехода и слитности брачного и репродуктивного поведения явились основной причиной, непосредственно определявшей резкое падение рождаемости в начальный период Второй мировой войны. По имеющимся в нашем распоряжении данным, в Западной Сибири индекс рождаемости за 1939–1940 гг. понизился с 43 до 37 ‰ [Исупов, 2008. С. 80].

Советские статистики, особенно те из них, кто работал в центральных органах, первоначально пытались игнорировать воздействие военно-мобилизационного фактора на динамику брачности и рождаемости. Они объясняли резкое падение рождаемости в 1940 г. ростом абортов и демографической «ямой», образовавшейся в период Первой мировой и Гражданской войн. Малочисленное поколение девочек, родившихся в эти годы, в конце 1930-х – начале 1940-х гг., вступавшее в репродуктивный возраст,

Таблица 3

|

Возрастная группа (лет) |

1939 г. |

1940 г. |

||

|

мужчины |

женщины |

мужчины |

женщины |

|

|

До 19 |

9,7 |

31,3 |

9,5 |

27,6 |

|

20–24 |

38,5 |

38,8 |

32,1 |

40,8 |

|

25–29 |

32,0 |

15,4 |

35,8 |

16,6 |

|

30–34 |

9,1 |

4,6 |

10,5 |

6,9 |

|

35–39 |

4,3 |

2,9 |

5,3 |

3,4 |

|

40 и старше |

6,2 |

6,9 |

6,6 |

4,6 |

|

Возраст неизвестен |

0,2 |

0,1 |

0,2 |

0,2 |

|

Всего |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

* Составлено по: ГИАОО. Ф. 2122. Оп. 1. Д. 1127. Л. 163–163 об; Д. 1133. Л. 59 – 59 об.

Примечание . По административно-территориальному устройству 1940 г.

Таблица 4

Группировка семей в Западной Сибири по числу совместно проживающих членов семьи по переписи 1939 г. *

|

Размер семьи, чел. |

Число семей |

Удельный вес, % |

|

2 |

350 896 |

18,6 |

|

3 |

388 805 |

20,6 |

|

4 |

395 416 |

20,9 |

|

5 |

322 122 |

17,1 |

|

6 и более |

431 118 |

22,8 |

|

Всего семей |

1 888 357 |

100,0 |

* Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 266. Л. 4; Д. 311. Л. 4; Д. 313. Л. 4.

Примечание . В границах Алтайского края, Новосибирской и Омской областей по административно-территориальному устройству 1939 г.

Таблица 5

Число мужчин и женщин старше 15 лет, состоящих в браке (по данным переписи 1939 г. на 1 000 чел. соответствующего пола и возраста) *

|

Возраст (лет) |

** Алтайский край |

** Омская область |

Новосибирская область ** |

|||

|

муж. |

жен. |

муж. |

жен. |

муж. |

жен. |

|

|

15–19 |

43 |

130 |

37 |

125 |

31 |

129 |

|

20–24 |

444 |

661 |

413 |

658 |

398 |

656 |

|

25–29 |

853 |

805 |

816 |

814 |

817 |

812 |

|

30–39 |

950 |

824 |

934 |

826 |

941 |

830 |

|

40–49 |

953 |

749 |

943 |

756 |

951 |

768 |

|

50–59 |

917 |

569 |

912 |

583 |

919 |

611 |

|

60 и старше |

735 |

333 |

743 |

332 |

754 |

363 |

|

Всего 15 лет и старше |

687 |

598 |

684 |

601 |

676 |

612 |

* Составлено по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 266. Л. 4; Д. 311. Л. 4; Д. 313. Л. 4.

** По административно-территориальному устройству 1939 г.

Возраст женихов и невест Омской области 1939–1940 гг. (в %) *

не могло уже в силу своей малочисленности (даже в случае интенсивного деторождения) дать большого потомства. На это, как на основную причину снижения числа детей, указывал в августе 1940 г. заместитель начальника ЦУНХУ СССР В. Н. Старовский в аналитической записке «Краткий обзор естественного движения населения СССР в 1 полугодии 1940 г.». Записка была адресована заместителю председателя СНК СССР А. Я. Вышинскому, председателю Госплана СССР Н. А. Вознесенскому, наркому здравоохранения РСФСР Колесникову и начальнику ЦОАГС СССР Солодову 3. Образо- вавшаяся демографическая «яма», несомненно, играла понижающую, но далеко не основную роль. Главной причиной было все же воздействие военно-мобилизационного фактора, обусловившего резкий дисбаланс полов и нарушившего равновесие на брачном рынке.

Результатом совокупного взаимодействия двух тенденций – долговременной и ситуационной (кратковременной) стало формирование своеобразной брачной структуры, что зафиксировала Всесоюзная перепись населения 1939 г. Она обнаружила, что сибиряки, несмотря на все происходившие в стране пертурбационные явления, предпочитали жить в семье. Европейский тип брачности в предвоенные годы так и не стал преобладающим. Для закрепления и дальнейшего развития этой тенденции требовалось время. В Западной Сибири в 1939 г. количество одиночек, проживавших вне семьи, составляло в абсолютном выражении всего 178,5 тыс. чел. 4 Таким образом, 98 % сибиряков не выходили за пределы семейного круга. Вместе с тем перепись 1939 г. разрушила миф о преобладании крупных семей.

Данные, сосредоточенные в табл. 4, показывают, что почти 40 % западносибирских семей состояли из 2–3 чел., еще 38 % семей насчитывали в своем составе 4–5 чел. Удельный вес действительно крупных (6 и более чел.) семей не превышал 23 %. При этом в городах доля небольших семей из 2– 3 чел. была еще выше. В городских поселениях Алтайского края она превышала 48 %, Омской области – 51, Новосибирской – 46 % 5.

Уровень брачности населения Западной Сибири, как свидетельствуют материалы переписи 1939 г. (табл. 5), по-прежнему оставался очень высоким. В Западной Сибири 68 % мужчин старше 15 лет были женаты, 61 % женщин были замужем. Таким образом, вне семейного круга оставались всего 32 % взрослых мужчин и 39 % женщин. В основной массе это были молодые люди до 20 лет, еще не нашедшие брачного партнера, а также женщины старших возрастов. Уровень безбрачия женщин в возрастном диапазоне 30 лет и старше был заметно выше, чем у мужчин. С одной стороны, дисбаланс полов способствовал формированию такого крайне негативного явления, как «дефицит женихов», с другой – сверхсмертность мужчин создавала предпосылки для овдовения части женщин. В результате уровень брачности мужчин начиная с 30летнего возраста был значительно выше, чем уровень брачности женщин.

Брачность, особенно женская, оставалась очень ранней. В возрастной группе 20–24 года около 40 % мужчин и 60 % женщин были женаты или замужем. Такая ситуация была закономерным явлением в обществе, где демографический переход находился в начальной стадии своего развития и где так называемый «европейский» тип брачности еще не получил широкого распространения. Вместе с тем ранняя, а тем более сверхранняя брачность постепенно уходила в прошлое. В 1930-е гг. под воздействием экономических и социокультурных изменений, происходивших в стране, средний возраст вступления в первый брак повышался. Отметим попутно, что на самом деле уровень брачности в Западной Сибири был еще выше, чем это фиксирует перепись. Перекосы в половозрастной структуре населения, порожденный ими «дефицит женихов», а в значительной степени и политика государства в области брачно-семейных отношений способствовали распространению феномена свободного сожительства мужчин и женщин.

Итак, в Советском Союзе все более широкое распространение получали среднедетные, а в крупных городах и малодетные семьи. Традиционное общество с его патриархальными установками, нацеленными на многодетность, неотвратимо уступало место обществу индустриальному с его новой системой матримониальных и репродуктивных ценностей и императивов. Демографическая «беда» советской России того времени заключалась не в том, что урбанизация и крестьянская патриархальность несовместимы в принципе, а в том, что сталинское руководство, несмотря на всю свою подчас показную «революционность», упорно цеплялось за отжившую систему ценностей патриархального общества. Для оправдания такой позиции был выдуман особый, «социалистический» закон народонаселения, один из постулатов которого гласил, что при социализме возможно только поступательное демографическое развитие в единственном направлении снижения смертности и роста рождаемости. Сокращение рождаемости и повышение смертности приписывалось исключительно «загнивающему» капитализму. В итоге в СССР складывалась своеобразная идеология демографического дуализма. Сталинское руководство в области социально-демографической политики принимало крайне противоречивые решения. С одной стороны, оно стремилось «превратить страну из аграрной в индустриальную», а с другой – сохранить первозданными патриархальные, явно устаревшие нормы и традиции, более свойственные аграрному, чем индустриальному обществу.

Список литературы Трансформации брачности населения Западной Сибири как фактор социальной мобильности в условиях сталинской модернизации (начало 1930-х - начало 1940-х годов)

- Вестник статистики. 1965. № 1.

- Естественное движение населения в Сибкрае за 1925-27 гг. Новосибирск: Сибкрайлито, 1930. 95 с.

- Западно-Сибирский край в новых границах в цифрах. Краткий стат. справочник. Новосибирск: Зап.-Сиб. КУНХУ, 1935. 159 с.

- Известия. 1936. 28 июня.

- Исупов В. А. Главный ресурс Победы. Людской потенциал Западной Сибири в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.). Новосибирск: ИД «Сова», 2008. 378 с.

- Синельников А. Б. Брачность и рождаемость в СССР. М.: Наука, 1989. 104 с.

- Солоницин Н. Динамика численности и социального состава населения городов Кузбасса // Кузбасс. Результаты переписи городского населения 1931 г. Новосибирск, 1931. С. 5-18.