Трансформации социальных систем: экорациональный подход

Автор: Миловзорова Мария Николаевна

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 1, 2021 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено актуальной теме формирования мировоззренческих основ обеспечения комплексной безопасности граждан глобального общества, достижения баланса между техносферой и биосферой и выявлению возможностей востребованности потенциала ноосферной аксиологии в процессе разработки и реализации целеполагания развития человека как части биосферы и общества в целом в условиях глобализации. Кроме того, необходимо принимать во внимание цифровизацию, которая радикально изменяет характер взаимодействия людей, требует формирования иного мировоззрения и применения иных методов управления. Автор подчеркивает, что поиск путей адекватного реагирования на объективный процесс цифровизации и направления данного процесса в русло безопасного развития социальных систем -задача не столько технологическая, сколько концептуальная и идеологическая. Будущие трансформации социальных систем целесообразно рассматривать в спектре бесконфликтного взаимодействия, как межличностного, межгруппового, межкультурного, так и адекватного разумного взаимодействия в системе «человек - биосфера». Делается вывод о том, что мощный потенциал эко-рационального подхода позволяет сформировать весьма востребованную сегодня культуру ненасильственного взаимодействия всех элементов социальных и природных систем.

Социальная система, трансформация, экорациональность, безопасность, ненасильственное развитие, система ценностей, культура, биосфера, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/149134885

IDR: 149134885 | УДК: 172.4 | DOI: 10.24158/fik.2021.1.1

Текст научной статьи Трансформации социальных систем: экорациональный подход

Исследование посвящено трансформации социальных систем в условиях интенсификации смены технологий и потенциалу экорационального подхода при целеполагании развития человека как части биосферы и общества в целом в контексте ненасильственной парадигмы, предусматривающей достижение комплексной безопасности социальных систем.

Социальная система нами рассматривается с позиции теории открытых систем как сочетание взаимосвязанных элементов, образующих целостность, которая способна выстраивать векторы целей и стремиться к их достижению, является определенным образом структурированной и зависит от факторов воздействия окружающей среды. Способность приспосабливаться к изменениям во внешней среде необходима социальной системе для того, чтобы продолжить свое функционирование и развитие. Элементом социальной системы выступает человек. Социальную систему можно описать как ряд взаимозависимых подсистем, подобно русской матрешке, которая содержит целое в целом.

Безопасность социальной системы есть состояние ее устойчивости по отношению к факторам давления внешней среды, безопасность служит залогом развития. Сегодня социальные системы не отличаются устойчивостью по отношению к рискам и факторам воздействия внешней среды, т. е. безопасность социальных систем практически не обеспечена либо обеспечена слабо.

Цифровизация радикально изменяет характер взаимодействия людей, требует формирования иного мировоззрения и применения иных методов управления. Поиск путей адекватного реагирования на объективный процесс цифровизации и направления данного процесса в русло безопасного развития социальных систем – задача не столько технологическая, сколько концеп- туальная и идеологическая.

Современная трансформация социальных систем сопровождается процессом фильтрации, который мы называем цифровым отбором, в результате чего эффективными кадровыми элементами социально-экономической системы в условиях цифровизации сфер общественной жизни смогут стать лишь люди, готовые постоянно обучаться и развиваться, способные понять, что их предыдущие достижения в определенной мере обесцениваются в условиях интенсификации смены технологий [1]. Главным образом это можно связать с фактором ускорения темпов научно-технического прогресса, при котором частоты «биологического» и «социального» времени не совпадают. И у многих наших современников психика не справляется с новыми технологическими условиями среды, поскольку они требуют постоянной гибкости интеллекта, высокой мотивации к обучению и развитию на протяжении всей жизни. Кроме того, новые условия выявили необходимость смены мировоззренческой парадигмы Я-центризма на диаметрально противоположную парадигму «общего дела» (соборности), что предполагает высокий уровень мотивации к добросовестному коллективному труду с целью достижения группового эффекта синергии.

Однако экономическая система расширенного воспроизводства, которая получила широкое распространение в 1940-е гг., фактически стала инквизитором биосферы, а значит, направлена против благополучия и качества жизни самого человека. Процессы экономической и культурной глобализации идут параллельно, и достижение планируемых экономических результатов первого процесса было бы невозможным без второго. Культурная глобализация осуществляется методом бесструктурного управления поведением людей, когда информация не передается адресно от субъекта управления к объекту управления. Такой способ управления представляет собой формирование определенного информационного поля, внедрение в психику людей заданных информационных модулей, в результате чего в обществе обсуждаются идеи, которые изменяют культуру в том направлении, которое требуется субъекту управления.

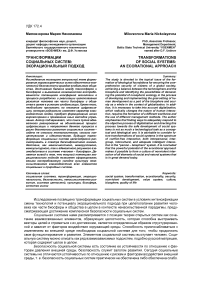

Но осуществление этих объективных параллельных процессов происходит по одному из двух сценариев: либо по трансгуманистическому, предполагающему диспропорцию «избранные» – «остальные»; либо по ноосферному, реализующему принципы социальной справедливости. На рисунке 1 [2, с. 112] показаны два взаимоисключающих сценария объективного процесса глобализации в ближайшем будущем. Практическое осуществление одного из них будет зависеть от исхода аксиологического поединка технократической и ноосферной цивилизаций.

лизация ।

Рисунок 1 – Два взаимоисключающих сценария будущего Земли

Руководитель научно-исследовательского центра «Возрождение XXI» Э.В. Баркова в разработанном ею научном направлении экофилософии предложила методологический подход, основанный на принципах «целостности, гармонизации биогеокультуроценоза и жизнесохраняющих взаимосвязей человечества, его социокультурных и природных миров» [3, с. 548], связанной с концептуальным полем «зеленой экономики». С позиции экофилософии системно-глобальный экономический кризис «не ограничен системой связей “общество – природа”, а является следствием разрыва связей в науке и мировидении – а потому в интерпретации – экологии человека, экологии природы, экологии культуры, мышления и социальной экологии» [4, с. 110]. Такая интерпретация проблематики «затруднений человечества» отражена также в трудах представителей Научной школы устойчивого развития Университета «Дубна» П.Г. Кузнецова, Б.Е. Большакова, О.Л. Кузнецова [5]. Кроме того, академик Н.Н. Моисеев неоднократно акцентировал внимание на действии во благо человечества закона дивергенции – роста разнообразия и сложности материи в процессе ее самоорганизации. Именно в разнообразии мышления и поведения людей заключена способность в критических ситуациях находить необходимые альтернативы для принятия решений [6, с. 149, 232]. «Поле устойчивости жизни» и «подвижное равновесие», противоположное «косному веществу», В.И. Вернадский связывал с изменчивостью, способностью живого вещества вариативно приспосабливаться к условиям внешней среды [7, с. 80].

Эвристичность философского исследования экорациональности обусловлена тем, что Э.В. Баркова выявила в мудрости традиционных народных культур наиболее яркие проявления экорациональности. Здесь может находиться ключ к формированию культуры экорациональности – той культуры, создание которой жизненно необходимо для сохранения человека и биосферы, культуры бесконфликтного взаимодействия социальных систем, «возможности поворота к новому типу глобализации, понятой как единение народов и культур в контексте гуманитарных ценностей» [8, с. 146]. Вслед за А. Швейцером Э.В. Баркова актуализирует кредо экорациональности: « гуманизм в его мировоззрении охватывает не только мир культуры, но и мир природы, а этика всех человеческих связей и отношений оказывается лишь частным случаем соответствующей экорациональности философии благоговения перед жизнью» [9, с. 57].

Ключевым тезисом монографии Э.В. Барковой «Экорациональность в освоении целостности бытия» представляется следующий: «Человек – его природа-культура – высшее звено и результат многих миллиардов лет развития Вселенной, и каждая клетка нашего организма в своей структуре воспроизводят структуру Солнечной системы с ее ядром-центром и периферией. В природу человека как уникальной целостности включены способности не только к комбинаторике, памяти, адаптации и интеллекту, но богатство человеческой чувственности, интуиции, фантазии и возможности их развития в нравственных и гармонически-эстетических измерениях культуры. Следствия сбоя программы этой целостности и вторжение в нее инородных кодов непредсказуемы» [10]. Можно даже добавить, что если принципы экорациональности не будут введены в систему начального и последующего образования, то сохранить людей, вероятно, не удастся.

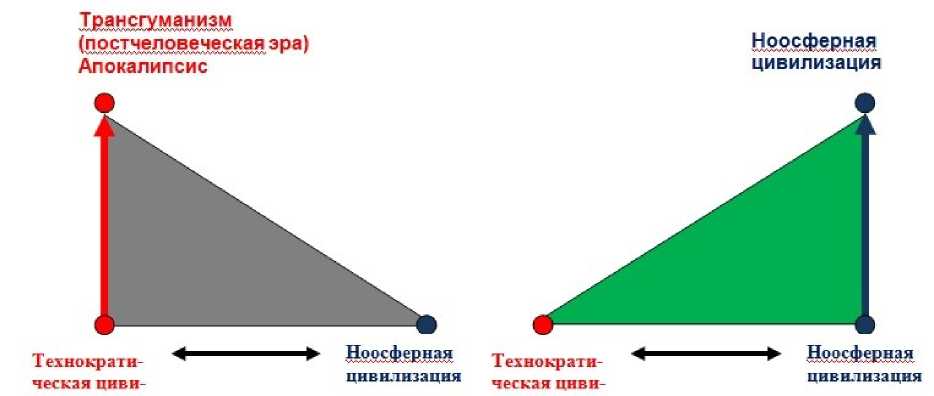

Контуры развития глобального экологического кризиса схематично представлены на рисунке 2 [11, с. 51] в виде треугольника со следующими антагонистическими вершинами: (1) человек потребляющий – с неограниченной экспансией потребностей собственной натуры и максимизацией прибыли как смыслом своего существования; (2) – экономические интересы корпораций, генеральная цель которых – максимизация прибыли; (3) окружающая среда, предельно перегруженная (1) и (2) и отвечающая им широким спектром заболеваний и природными катастрофами.

Рисунок 2 – Конфликт интересов в пространстве экологической этики

Очевидно, что с такой ситуацией невозможно справиться методами стимулирования (поощрениями и штрафами). Об этом свидетельствуют регулярные обсуждения проблемы на уровне международных конференций ООН и на других дискуссионных площадках в течение как минимум последних пятидесяти лет. Необходима радикальная смена мировоззрения современного человека, его трансформация из «особи потребляющей» в человека созидающего. До тех пор пока максимизация прибыли не перестанет быть сверхзадачей и смыслом человеческого существования, конфликт интересов в экономико-социо-экологическом пространстве будет только экспоненциально нарастать. В настоящее время доминирует мотив экологического выживания: отказ от потребительского «принципа максимума» и трансформация личности от человека потребляющего (homo consumers) обратно в человека разумного (homo sapiens) [12]. Не случайно А.Д. Урсул связывал ноосферогенез – переходный процесс от устойчивого развития к ноосферной цивилизации – с приоритетной позицией нравственного интеллекта в развитии социальных систем [13, с. 6]. Вероятно, он опирался на предупреждение Н.Н. Моисеева об интеллектуальном геноциде как об изощренном информационном тоталитаризме, о глобальном зомбировании планетарного человечества [14, с. 85]. Нравственный интеллект можно назвать фактором выживания в современных условиях интенсификации смены технологий, которая вплетена в процессы экономической и культурной глобализации.

В качестве инструмента профилактики вызовов и угроз технократической стратегии глобализации предлагается ноосферная аксиология [15] – система ценностей, ядром которой является любовь. Ноосферная аксиология позволяет направить объективные процессы экономической и культурной глобализации в русло ненасильственной парадигмы взаимодействия и трансформации социальных систем. Современная кризисная ситуация актуализирует вывод С.Л. Франка о том, человек становится личностью именно в « соборном бытии – единственно подлинной онтологической реальности» [16, с. 53]. Данный тезис весьма резонирует с утверждением «московского Сократа» Н.Ф. Федорова, философские искания которого явились своего рода толчком для зарождения мощного идейного направления русского космизма, о том, что человек формируется как человек именно в результате любви, солидарности, а не борьбы [17, с. 72].

Отметим возможности преодоления кризиса посредством формирования семьи на принципиально новом базисе ноосферной аксиологии , поскольку именно в этом институте действуют импринтинговые механизмы зарождения и развития нравственности человека. Ноосферная аксиология способна снять такие системные проблемы, как разрушение института большой семьи, прерывание преемственности поколений в процессе воспитания, вытеснение фундаментальных ценностей народных культур посредством экспансии космополитических ценностей, унификации и обезличенности. Пренебрежение ноосферной аксиологией в конечном итоге наказывает человека, поскольку качество жизни – смыслообразующая категория, она не может быть сведена исключительно к уровню потребления.

В результате проведенного исследования мы можем сделать следующие выводы:

-

1) экономическую модель расширенного воспроизводства нельзя назвать рациональной, поскольку она провоцирует максимизацию потребления, истощает ресурсы планеты, снижает качество жизни населения, которое утрачивает осмысленность своего поведения, «расчеловечи-вается» и превращается исключительно в «потребляющий механизм»;

-

2) потенциал целеполагания в экорациональном подходе способствует реализации на практике новой парадигмы взаимодействия человека, природы и общества, основанной на возможностях бесконфликтного взаимодействия и трансформации социальных систем, что в конечном итоге делает возможным достижение подлинного, а не декларативного устойчивого развития глобального общества на базисе социальной справедливости, что исключает эксплуатацию ресурсов и геноцид населения депрессивных регионов;

-

3) ноосферная аксиология имеет ключевое значение для достижения целей устойчивого развития глобального общества в биосфере Земли;

-

4) будущие трансформации социальных систем целесообразно рассматривать в контексте экофилософии как движение к формированию единой ноосферной (антропокосмической, духовно-экологической) цивилизации.

Ссылки:

-

1. Миловзорова М.Н., Щёголев Е.Н. Преодоление стресса футурошока посредством формирования системного мышления молодежи // Философские и методологические проблемы научно-технического творчества: материалы Всероссийской научной конференции. СПб., 2019. С. 185–188.

-

2. Миловзорова М.Н. Устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность: идеологии управления глобальным обществом. СПб., 2017. 121 с.

-

3. Баркова Э.В. Стратегии духовной безопасности в условиях глобальных вызовов: экофилософский подход // Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых ученых: материалы Международной научно-практической конференции. Материалы круглого стола «Стратегии духовной безопасности в условиях глобальных вызовов и рисков: экофилософский подход». Махачкала, 2019. С. 548–552.

-

4. Баркова Э.В. Гармонизация биогеокультуроценоза как основа развития экофилософской парадигмы эпохи четвертого технологического уклада // Россия в XXI веке: глобальные вызовы, риски и решения: материалы Международного научно-практического форума. М., 2019. С. 109–112.

-

5. Bolshakov B.E., Kuznetsov O.L. Sustainable Development: Natural and Scientific Principles. St. Petersburg, 2002. 639 p.

-

6. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990. 351 c.

-

7. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М., 1989. 261 c.

-

8. Баркова Э.В. Возрождение XXI: экофилософия воспитания VS неонарциссизм // Человеческий капитал. 2014. № 6 (66). С. 145–150.

-

9. Баркова Э.В. Экорациональность в освоении целостности бытия. Волгоград, 2020. 127 c.

-

10. Там же. С. 49.

-

11. Миловзорова М.Н. Конфликт интересов в экологической этике и культура массового потребления // Научное мнение. 2014. № 6. C. 50–53.

-

12. Там же.

-

13. Урсул А.Д. Феномен ноосферы: Глобальная эволюция и ноосферогенез. М., 2015. 336 с.

-

14. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М., 2000. 224 с.

-

15. Миловзорова М.Н. Принципы ненасильственного развития: мировоззренческий аспект безопасности граждан глобального общества в биосфере Земли // Общество: философия, история, культура. 2017. № 7. С. 43–47.

-

16. Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. 510 с.

-

17. Федоров Н.Ф. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. М., 1995. 517 с.

Редактор, переводчик: Арсентьева Ирина Ильинична

Список литературы Трансформации социальных систем: экорациональный подход

- Миловзорова М.Н., Щёголев Е.Н. Преодоление стресса футурошока посредством формирования системного мышления молодежи // Философские и методологические проблемы научно-технического творчества: материалы Всероссийской научной конференции. СПб., 2019. С. 185-188.

- Миловзорова М.Н. Устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность: идеологии управления глобальным обществом. СПб., 2017. 121 с.

- Баркова Э.В. Стратегии духовной безопасности в условиях глобальных вызовов: экофилософский подход // Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых ученых: материалы Международной научно-практической конференции. Материалы круглого стола «Стратегии духовной безопасности в условиях глобальных вызовов и рисков: экофилософский подход». Махачкала, 2019. С. 548-552.

- Баркова Э.В. Гармонизация биогеокультуроценоза как основа развития экофилософской парадигмы эпохи четвертого технологического уклада // Россия в XXI веке: глобальные вызовы, риски и решения: материалы Международного научно-практического форума. М., 2019. С. 109-112.

- Bolshakov B.E., Kuznetsov O.L. Sustainable Development: Natural and Scientific Principles. St. Petersburg, 2002. 639 p.

- Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990. 351 c.

- Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М., 1989. 261 c.

- Баркова Э.В. Возрождение XXI: экофилософия воспитания VS неонарциссизм // Человеческий капитал. 2014. № 6 (66). С. 145-150.

- Баркова Э.В. Экорациональность в освоении целостности бытия. Волгоград, 2020. 127 c.

- Там же. С. 49.

- Миловзорова М.Н. Конфликт интересов в экологической этике и культура массового потребления // Научное мнение. 2014. № 6. C. 50-53.

- Там же.

- Урсул А.Д. Феномен ноосферы: Глобальная эволюция и ноосферогенез. М., 2015. 336 с.

- Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М., 2000. 224 с.

- Миловзорова М.Н. Принципы ненасильственного развития: мировоззренческий аспект безопасности граждан глобального общества в биосфере Земли // Общество: философия, история, культура. 2017. № 7. С. 43-47. https://doi.org/10.24158/fik.2017.7.10.

- Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992. 510 с.

- Федоров Н.Ф. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 1. М., 1995. 517 с.