Трансформация системы расселения и её демографические проявления: опыт исследования на региональном и муниципальном уровне

Автор: Короленко Александра Владимировна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 2 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Глобальной демографической тенденцией XX - начала XXI века выступил процесс урбанизации, проявившийся в том числе в концентрации населения в крупных и сверхкрупных мегагородах при стремительном сокращении сельского населения. В России трансформация расселения выразилась в поляризации и локализационном сжатии социально-экономического пространства, фрагментации опорного каркаса территорий. Несмотря на изученность вопросов трансформации расселения на национальном и региональном уровне, сохраняется потребность в углублении исследования её внутрирегиональных трендов и закономерностей. Цель работы заключалась в изучении особенностей трансформации городского и сельского расселения и её демографических проявлений на региональном и муниципальном уровне. Модельным регионом выступила Вологодская область - типичный субъект РФ и северного Нечерноземья. Информационную базу составили данные Всероссийских переписей населения 2002, 2010 и 2020 годов, а также текущего статистического учёта Росстата и его территориального органа по Вологодской области. Использовались методы картографии, структурно-динамического анализа характеристик расселения и демографических показателей, типологии муниципальных образований по соотношению компонентов изменения численности населения, а также основных показателей демографической ситуации. Выявлены следующие тенденции трансформации систем расселения в регионе: нарастание поляризации городского и сельского расселения, выражающейся в концентрации жителей либо в крупных, либо в мелких населенных пунктах; обезлюдение сельских территорий; ослабление опорного каркаса городского расселения (системы малых городов); усиление «очаговости» сельского расселения. Более чем в половине муниципальных образований Вологодской области сокращение численности городского и сельского населения обусловлено двойным действием естественной и миграционной убыли. При этом количество и доля таких муниципалитетов существенно выросли за последние 20 лет. Часть муниципалитетов имеет потенциал миграционного прироста или возрастной структуры, однако только в Кадуйском районе наблюдается увеличение численности населения за счёт миграционного прироста городских жителей. Обозначены угрозы и возможности развития для разных типов муниципалитетов.

Система расселения, городское и сельское расселение, демографическая ситуация, естественное движение, миграция, муниципальные образования, вологодская область

Короткий адрес: https://sciup.org/147240806

IDR: 147240806 | УДК: 911.3:312.9 | DOI: 10.15838/esc.2023.2.86.7

Текст научной статьи Трансформация системы расселения и её демографические проявления: опыт исследования на региональном и муниципальном уровне

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-01986,

Важнейшим мировым демографическим трендом современности является процесс урбанизации, выражающейся в быстром увеличении численности и доли городского населения, особенно проживающего в крупных и сверхкрупных мегагородах, и стремительном сокращении сельского населения. Так, по данным ООН, численность городского населения с 1950 по 2018 год выросла с 750 млн до 4,2 млрд человек, а доля в общей численности – с 30 до 70%. Почти четверть населения мира проживает в городах-миллионниках (23%), 7% из них – в мегагородах (с численностью от 10 млн человек и выше). Согласно прогнозу, к 2035 году в городах-миллионниках будет проживать 29% мирового населения1. В конце XX – начале XXI века в ряде стран (США, Германии, Великобритании, Франции, Японии, России) ярко проявилась проблема «сжимающихся городов», харак- теризующихся значительной убылью населения вследствие разнородных причин – субурбанизации, деиндустриализации, экономических кризисов, перехода к рыночной экономике (в случае России) и др. (Ефремова, 2015).

Среди ключевых тенденций трансформации расселения отечественные специалисты называют концентрацию сельского и городского населения в крупных населённых пунктах на фоне обезлюдения остальной территории сельской местности и депопуляции большинства городов, что неизбежно приводит к сжатию социально-географического пространства и его поляризации (Нефёдова, Глезер, 2020). Расслоение населенного пространства России связано с относительно редкой сетью больших городов. Огромные пространства за пределами пригородов с сильным оттоком населения становятся социально-демографической «пустыней». Особенно сильны процессы поляризации населения в сельской местности староосвоенных районов Нечерноземья с его мелкоселенностью2.

Одной из задач Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года стало сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социальноэкономическом развитии субъектов РФ за счёт повышения устойчивости системы расселения3. Устойчивость системы расселения во многом зависит от наличия опорного каркаса территорий, образованного крупными центрами и транспортными магистралями. Но влияние таких городов на социально-экономическое развитие постепенно снижается в направлении «центр – периферия», что приводит к формированию сильных пространственных разрывов как между регионами, так и внутри них (Соболев, 2015). По мере стягивания населения в крупные населённые пункты и зоны их влияния на периферийных территориях значительно снижается демографический и трудовой потенциал, социально-экономическое благополучие. В регионах Нечерноземья проблема поляризации расселения, особенно сельского, стоит наиболее остро вследствие существенных внутрирегиональных контрастов по вектору «центр – периферия» (Егоров, 2020). Данный факт обусловливает востребованность исследований, углубляющих представления о природе и последствиях трансформации расселения на внутрирегиональном уровне. Целью нашего исследования выступило изучение особенностей трансформации городского и сельского расселения и её демографических проявлений на региональном и муниципальном уровне.

Теоретические аспекты исследования

Расселение населения представляет одновременно и процесс распределения людей по территории, и его результат в виде совокупности (сети) поселений на определённой территории4. Долгое время считалось, что изучение расселения относится к сфере интересов только географии населения и населен- ных пунктов, однако в наши дни это понятие используется не только в социально-экономической географии, но и в ландшафтове-дении, геоэкологии, а также многих негеографических науках (градостроительстве, региональной и пространственной экономике, социологии, демографии, истории, этнологии) (Ткаченко, 2018).

Понятие «система расселения» широко применяется в российских исследованиях, тогда как соответствующий ему англоязычный термин трудно подобрать (чаще применяется на местном уровне). В отечественной науке под ней подразумевают группу населенных пунктов в пределах одной территории, между которыми существуют пространственные и функциональные связи (Glezer et al., 2014).

Пространственные трансформации систем расселения населения рассматриваются зарубежными и отечественными исследователями в рамках теорий дифференциальной урбанизации и эволюции расселения (Fielding, 1989; Geyer, Kontuly, 1993; Зайончковская, 1991; Город и деревня…, 2001; Глезер, Вайнберг, 2013; Нефёдова и др., 2015), концепций организации экономического пространства (Christaller, 1933; Losch, 1954), теории регионального неравенства в уровне социально-экономического развития (Зубаревич, 2010), центро-периферийной концепции пространственного развития (Partridge et al., 2006; Polese, Shearmur, 2006; Borsdorf, Salet, 2007; Swiaczny et al., 2009; Карачурина, Мкртчян, 2013), теории «сжимающихся городов» (Baron et al., 2010; Pallagst et al., 2013; Haase et al., 2014; Nam, Richardson, 2014), концепций агломерационных процессов (Friedmann, 1966; Richardson, 1993; Krugman, 1998; Моргунов и др., 2021). Российские авторы при интерпретации факторов и последствий трансформации систем расселения чаще опираются на концепции дифференциальной урбанизации и центропериферийного пространственного развития. Основное внимание в них уделяется эволюции поселенческой структуры и сопутствующим изменениям социально-экономических и демографических процессов.

В качестве особенностей изменения городского и сельского пространства, рассмотренных через призму истории освоения российских территорий, их социально-экономических контрастов и демографической динамики, отмечаются дефицит и низкая плотность городов (больших, крупных и крупнейших), концентрация населения в региональных центрах, обезлюдение и исчезновение небольших сельских населённых пунктов, концентрация сельских жителей в крупных поселениях и пригородах больших городов. В результате происходят фрагментация опорного каркаса территорий и выраженное локализационное сжатие социально-экономического пространства (Нефёдова, Глезер, 2020).

Проблема усиления поляризации в системах расселения анализируется, в частности, для Северо-Западного экономического района. В ходе изучения, как уровень развития и размещения производительных сил влияет на демографические процессы и тенденции трансформации системы расселения населения в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях, подтверждено несоответствие сложившихся региональных систем расселения пространственным структурам экономики регионов, оказывающее негативное воздействие на демографические процессы и миграционную активность жителей, особенно в сельских поселениях, что выражается в чрезмерной концентрации трудовых ресурсов в наиболее крупных и средних городах регионов, а также в увеличении демографической нагрузки на трудоспособное население на периферийных территориях (Соболев, 2015).

На основании группировки муниципальных образований России по плотности населения и положению в центро-периферийной системе установлено, что более половины граждан страны (53%) живут на плотно населенной территории поблизости (до 50 км) от региональных центров, которые занимают лишь 5% территории РФ. В свою очередь 5% россиян проживают в 14% муниципальных образований, находящихся на расстоянии свыше 300 км от регионального центра и с плотностью населения менее 10 чел./км2, но занимающих 66% территории страны. Выявлены муниципалитеты «медвежьи углы», удалённые от региональных центров на 500 и более км и с плотностью населения менее 1 чел./км2, но занимающие более % площади России. Группировка муниципаль- ных образований одновременно по показателю плотности населения и параметрам миграции показала, что нетто-миграция по всем потокам, кроме международной, имеет четко выраженную связь с заселенностью: чем разреженнее территория, тем чаще она испытывает отток жителей, и наоборот (Карачутина, Мкртчан, 2016).

В развитии системы городского расселения России обнаружены такие тенденции, как увеличение численности и доли населения городов-миллионников; сокращение численности жителей городов с людностью 50 тыс. человек и меньше; отток мигрантов, рабочей силы и интеллектуального капитала из малых и средних городов; старение населения малых городов; повышение контрастности расселения вследствие нарастания разрыва между мегаполисами и провинциальными городами (Фаттахов и др., 2019).

В качестве ключевого тренда трансформации структуры сельского расселения в стране обозначается поляризация сети сельских населённых пунктов, выражающаяся в быстром росте доли мельчайших населенных пунктов и небольшом росте доли самых крупных, при одновременном вымывании мелких и средних поселений. По показателям сельского расселения (средняя людность, доля безлюдных и малых населённых пунктов, удельный вес населения мелких и крупных населённых пунктов) Н.В. Зубаревич выделяет следующие типы территорий России: мелкоселенное Нечерноземье (7% сельского населения), измельчавшие среднеселенные регионы (12%), агломерации с наиболее поляризованным расселением (5%), среднеселенные регионы (30%), средне-круп-носеленные регионы (26%), крупноселенные регионы (20%) (Зубаревич, 2013). Неравномерность эволюции сельского расселения в регионах РФ также проявляется в том, что постепенное «проседание» всей сети с медленным уменьшением средней людности происходит в относительно благополучных регионах лесостепной зоны, тогда как «обвал» сети типичен для областей Нечерноземья с уменьшением числа средних по числу жителей поселений за счет их измельчания и перехода в разряд мельчайших. Постоянное укрупнение поселений при сохранении общего рисунка сети характерно лишь для небольшого числа регионов Юга России (Алексеев, Сафронов, 2015).

Трансформация систем расселения стала объектом исследований вологодских ученых. В сельском расселении региона за период между переписями 2002 и 2010 годов выявлены тенденции увеличения числа и удельного веса пустующих сельских населённых пунктов, сокращения доли жителей малых и средних сельских населённых пунктов при одновременном росте численности крупных, концентрации населения в зоне влияния крупных городов – Вологды и Череповца (Солдатова, 2016; Ускова, Патракова, 2021). При этом наибольшая доля безлюдных поселений характерна для сельских территорий ближней периферии: Вологодского, Усть-Кубинского, Грязовецкого, Великоустюгского и других районов (Ускова, Патракова, 2021). В качестве уникальной черты системы сельского расселения Вологодской области отмечается его «кустовой» характер на севере и в восточной части области, при котором относительно небольшие (в пределах 200 человек) населенные пункты группируются на безлесных участках, формируя своеобразные «кусты», чаще всего в долинах рек (Аверкиева, 2017).

Несмотря на изученность вопросов трансформации расселения на национальном и региональном уровне сохраняется потребность в углублении исследования её внутрирегиональных трендов и закономерностей. Особое значение при этом приобретает рассмотрение долговременных тенденций изменения систем городского и сельского расселения во взаимосвязи с характеристиками демографического развития территорий, что позволяет оценить не только освоенность территорий, но и их демографический потенциал, перспективы динамики населения. Востребованность изучения названных проблем возрастает в связи с обнародованием данных Всероссийской переписи населения 2020 (проведена в 2021 году; далее – ВПН-2020). Ключевыми категориями представленной работы выступают «система расселения» и «демографическая ситуация»: первая отражает характеристики размещения населения на территории, вторая – параметры численности населения, её динамики и структуры. Сочетание обеих категорий в рамках одного исследования позволяет оценить взаимообусловленность распределения населения по территории с протекающими на ней демографическими процессами, что крайне актуально для поиска инструментов, обеспечивающих устойчивое и сбалансированное пространственное развитие страны и её отдельных регионов.

Материалы и методы

В качестве объекта исследования была выбрана Вологодская область, которая является типичным представителем РФ и северных регионов Нечерноземья. По занимаемой территории область находится на 26 месте среди 85 субъектов РФ (144,5 кв. км), в то же время по численности постоянного населения регион занимает лишь 43 позицию (1151,0 тыс. человек), а по плотности населения располагается в нижней половине рейтинга, занимая 62 место (8,0 человек на 1 кв. км)5. Данный факт говорит о невысокой заселённости территорий региона и косвенно об очаговом характере расселения. Кроме того, область стабильно входит в число субъектов РФ с нисходящей динамикой численности населения (Шабунова и др., 2021), что на фоне низкой плотности расселения создаёт реальную угрозу обезлюдения большей части ее территорий и, как следствие, нарастания поляризации пространства и социально-экономического неравенства.

Необходимость понимания природы, демографических и социально-экономических последствий трансформаций расселения, наблюдаемых на территории региона, обусловливает их рассмотрение с точки зрения нормативного подхода , согласно которому все населенные пункты, находящиеся в границах рассматриваемой территории, автоматически включаются в соответствующую систему расселения. Его преимуществами выступают неотделимость системы расселения от административно-территориального деления региона и доступность необходимой для анализа информации.

Информационной базой исследования послужили данные Всероссийских переписей населения 2002, 2010 и 2020 годов, а также текущего статистического учёта Росстата и его территориального органа по Вологодской области. Для характеристики расселения использовались его ключевые показатели: плотность населения, средняя людность, количество и численность населённых пунктов по людности. Демографические проявления трансформации расселения оценивались по показателям изменения численности населения и её компонентам (естественное движение и миграция), возрастного состава населения. Среди методов исследования систем расселения и демографических проявлений их трансформации общепризнанными являются структурно-динамический анализ, позволяющий отследить как текущее состояние, так и характеристики изменения показателей размещения населения, картографический и геоин-формационный методы, помогающие отразить пространственные особенности расселения и визуализировать их. Перечисленные методы использовались в ранее рассмотренных работах (Соболев, 2015; Алексеев, Сафронов, 2015; Карачутина, Мкртчан, 2016; Фаттахов, Низа-мутдинов, Орешников, 2019; Нефёдова, Глезер, 2020; и др.). Нами в ходе исследования помимо вышеперечисленных методов применялась типология муниципальных образований по соотношению компонентов изменения численности населения, а также по соотношению основных показателей демографической ситуации. Преимущество этого метода заключается в демографической классификации муниципалитетов: в первом случае – по вкладу показателей естественного движения и миграции в динамику численности городского и сельского населения, во втором случае – по характеру демографической ситуации и, в том числе, потенциалу её улучшения в городской и сельской местности. Перед картированием и типологией муниципальных образований осуществлялась их группировка по значениям показателей (плотность, людность, возрастной состав населения). Выделялись три груп- пы муниципалитетов: с низкими, средними и высокими значениями показателей. В среднюю группу отбирались муниципалитеты со значениями показателей в диапазоне «среднее арифметическое ± стандартное отклонение», муниципалитеты со значениями ниже или выше этого диапазона относились в группы с низкими и высокими их уровнями соответственно.

В нашем исследовании системы расселения Вологодской области на муниципальном уровне рассматриваются в разрезе 26 муниципальных районов и двух городских округов. С 1 января 2022 года в ходе реформы территориальной организации местного самоуправления 20 муниципальных районов были преобразованы в муниципальные округа. Ввиду необходимости отслеживать долговременные тенденции трансформации расселения на внутрирегиональном уровне в данной работе за основу принята старая система административно-территориальной организации.

Основные результаты

Трансформация систем городского и сельского расселения в регионе

Показатель плотности населения по муниципальным образованиям Вологодской области демонстрирует большой разброс значений и свидетельствует о неравномерности распределения жителей по территории региона (рис. 1) . Повышенная концентрация населения, помимо территорий крупных городов – Вологды и Череповца, характерна для близлежащих муниципальных образований – Шекснинского, Вологодского и Сокольского районов. Муниципалитеты со средней и высокой плотностью населения (за исключением Великоустюгского района) расположены в агломерационной зоне Вологодской и Череповецкой моноцентрических агломераций. К первой относят Вологодский, Грязовецкий и Сокольский районы, ко второй – Череповецкий, Шекснинский и Кадуйский районы (Кожевников, 2018). Наблюдаемые особенности распределения населения по территории региона могут быть обусловлены действием агломерационного фактора.

Рис. 1. Плотность населения муниципальных образований Вологодской области, 2021 г., человек на 1 км2

. Вологда

Вологодский низкая плотность (до 0,9 чел./км2) средняя плотность (от 0,9 до 7,3 чел./км2) высокая плотность (выше 7,3 чел./км2)

Составлено по: Демографический ежегодник Вологодской области. 2021: стат. сб. / Вологдастат. 2022. 94 с.

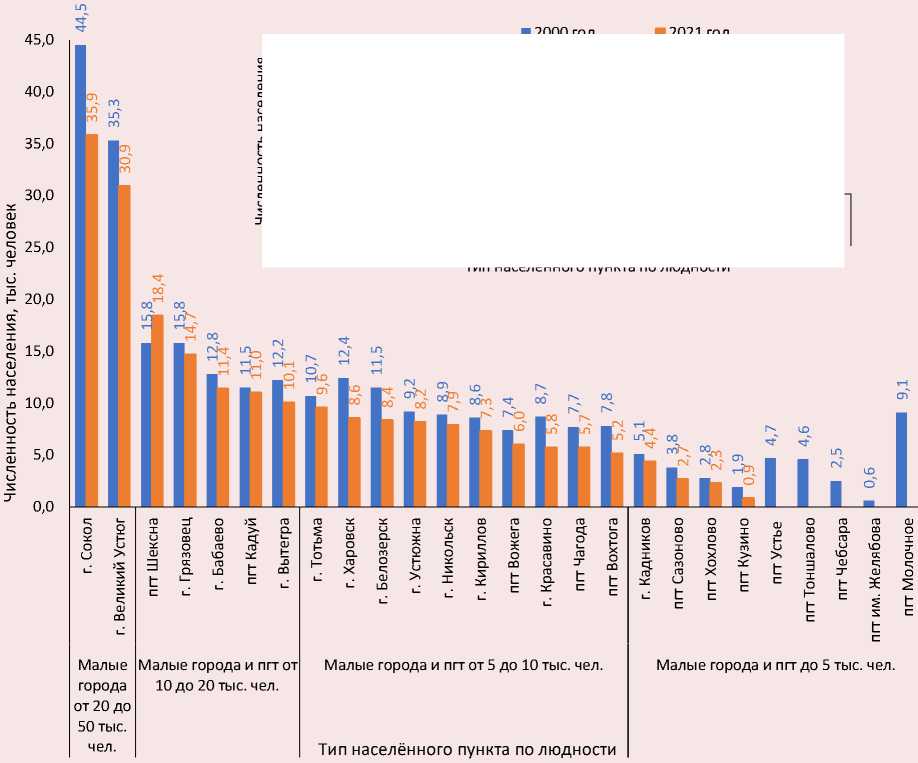

По данным ВПН-2020, в Вологодской области насчитывается 15 городов и 8 посёлков городского типа (далее – пгт; табл. 1). 13 из 15 городов относятся к малым (с численностью населения до 50 тыс. человек), при этом 7 из них – города с численностью населения от 5 до 10 тыс. человек (Белозерск, Красавино, Кириллов, Никольск, Тотьма, Устюжна, Харовск). В регионе есть 2 крупных города (от 250 до 500 тыс. человек) – Вологда и Череповец. Среди 8 посёлков городского типа 3 имеют численность населения до 5 тыс. человек (Кузино, Хохлово, Сазоново), 3 – от 5 до 10 тыс. человек (Вожега, Вохтога, Чагода) и 2 – от 10 до 20 тыс. человек (Кадуй, Шексна). При этом 80% городского населения проживает на территории крупных городов, 55% жителей поселков город- ского типа проживают в пгт с численностью населения от 10 до 20 тыс. человек.

В системе городского расселения Вологодской области за период между переписями 2002 и 2020 годов произошли следующие трансформации: выросло число самых малых городов (с людностью до 10 тыс. человек) и увеличилась численность их населения при одновременном сокращении количества малых городов с людностью от 10 до 50 тыс. человек и численности их населения, выросла концентрация городского населения в крупных городах и крупных поселках городского типа. Наблюдаемые изменения свидетельствуют об усилении поляризации системы городского расселения и ослаблении её опорного каркаса (системы малых городов).

Таблица 1. Группировка городских населенных пунктов Вологодской области по численности населения (людности)

Группа по людности, чел. Число населенных пунктов, ед. 2002 г. 2010 г. 2020 г. 2020 г. к 2002 г. (+/-) 2020 г. к 2010 г. (+/-) абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % Города Всего 15 100,0 15 100,0 15 100,0 0 - 0 - до 5000 - - 1 6,7 1 6,7 +1 +6,7 0 0,0 5000–9999 4 26,7 6 40,0 7 46,7 +3 +20,0 +1 +6,7 10000–19999 7 46,7 4 26,7 3 20,0 -4 -26,7 -1 -6,7 20000–49999 2 13,3 2 13,3 2 13,3 0 0,0 0 0,0 50000–99999 - - - - - - - - - - 100000–249999 - - - - - - - - - - 250000–499999 2 13,3 2 13,3 2 13,3 0 0,0 0 0,0 Посёлки городского типа (пгт) Всего 12 100,0 9 100,0 8 100,0 -4 - 0 - до 5000 6 50,0 4 44,4 3 37,5 -3 -12,5 -1 -6,9 5000–9999 4 33,3 3 33,3 3 37,5 -1 +4,2 0 +4,2 10000–19999 1 8,3 1 11,1 2 25,0 +1 +16,7 +1 +13,9 20000–49999 1 8,3 1 11,1 0 0,0 -1 -8,3 -1 -11,1 Численность населения, чел. Города Всего 795476 100,0 789290 100,0 776964 100,0 -18512 - 0 - до 5000 - - 4796 0,6 4106 0,5 +4106 +0,5 -690 -0,1 5000–9999 30451 3,8 52144 6,6 53687 6,9 +23236 +3,1 +1543 +0,3 10000–19999 83649 10,5 48168 6,1 36630 4,7 -47019 -5,8 -11538 -1,4 20000–49999 76461 9,6 70117 8,9 63412 8,2 -13049 -1,4 -6705 -0,7 50000–99999 - - 0 0,0 - - - - - - 100000–249999 - - 0 0,0 - - - - - - 250000–499999 604915 76,0 614065 77,8 619129 79,7 +14214 +3,7 +5064 +1,9 Посёлки городского типа (пгт) Всего 81096 100,0 60563 100,0 50613 100,0 -30483 - 0 - до 5000 17582 21,7 8306 13,7 5699 11,3 -11883 -10,4 -2607 -2,4 5000–9999 30101 37,1 20020 33,1 17325 34,2 -12776 -2,9 -2695 +1,1 10000–19999 11798 14,5 11284 18,6 27589 54,5 +15791 +40,0 +16305 +35,9 20000–49999 21615 26,7 20953 34,6 0 0,0 -21615 -26,7 -20953 -34,6 Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. URL: ; Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года / Фед. служба гос. статистики. URL: croc/; Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года / Фед. служба гос. статистики. URL:

С 2000 года более чем на 30% сократилась численность населения поселков городского типа Кузино (Великоустюгский район), Вох-тога (Грязовецкий район), Сазоново (Чагодо-щенский район), а также малых городов Кра-савино (Великоустюгский район) и Харовска, более чем на четверть – пгт Чагода и города Белозерска (рис. 2). Наименьшему сокращению (менее 10%) городского населения под- верглись город Грязовец и пгт Кадуй. Прирост численности за этот период отмечался только в пгт Шексна (на 16%) и в г. Вологде (на 3%). Численность жителей Череповца сократилась незначительно (на 4%). Пять поселков городского типа (Устье, Тоншалово, Чебсара, им. Желябова и Молочное) в 2000-е годы были административно преобразованы в сельские населённые пункты.

Рис. 2. Города и посёлки городского типа Вологодской области по численности городского населения в 2000 и 2021 гг.*, тыс. человек

* Города и пгт ранжированы по численности городского населения в 2021 году.

Составлено по: Демографический ежегодник Вологодской области. 2021: стат. сб. / Вологдастат. 2022. 94 с.; Демографический ежегодник Вологодской области. 2000: стат. сб. / Вологдаоблкомстат. 2001. 46 с.

По данным ВПН-2020, самым распространённым типом сельских поселений по людности в Вологодской области стали населённые пункты с численностью жителей до 10 человек, или т. н. однодворки (40% в общем числе сельских поселений; табл. 2 ). Вторые по распространенности – безлюдные сельские поселения, они составляют 30% в общем числе сельских поселений. Примечательно, что Вологодская область входит в число регионов с максимальной долей сельских поселений без населения, сохраняя свои позиции с 2002 года (Короленко,

2023). Мелкие поселения с числом жителей от 11 до 200 человек составляют 27% в общем числе сельских населённых пунктов. Доля средних и крупных населённых пунктов не превышает 5% в общем числе сельских поселений. Наибольший вклад в общую численность сельских жителей региона вносят мелкие населённые пункты с людностью до 200 человек (28% в общей численности сельского населения). В свою очередь каждый четвёртый сельский житель проживает в крупном сельском поселении с численностью от 2000 человек и более.

Таблица 2. Группировка сельских населенных пунктов Вологодской области по численности населения (людности)

|

Группа по людности, чел. |

Число населенных пунктов, ед. |

|||||||||

|

2002 г. |

2010 г. |

2020 г. |

2020 г. к 2002 г. (+/-) |

2020 г. к 2010 г. (+/-) |

||||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Всего |

8041 |

100,0 |

8006 |

100,0 |

7844 |

100,0 |

-197 |

- |

-162 |

- |

|

Безлюдные |

1625 |

20,2 |

2131 |

26,6 |

2313 |

29,5 |

+688 |

+9,3 |

+182 |

+2,9 |

|

до 10 |

3046 |

37,9 |

3228 |

40,3 |

3160 |

40,3 |

+114 |

+2,4 |

-68 |

0,0 |

|

11–200 |

2971 |

36,9 |

2300 |

28,7 |

2079 |

26,5 |

-892 |

-10,4 |

-221 |

-2,2 |

|

201–500 |

266 |

3,3 |

229 |

2,9 |

186 |

2,4 |

-80 |

-0,9 |

-43 |

-0,5 |

|

501–1000 |

81 |

1,0 |

69 |

0,9 |

62 |

0,8 |

-19 |

-0,2 |

-7 |

-0,1 |

|

1001–2000 |

31 |

0,4 |

26 |

0,3 |

22 |

0,3 |

-9 |

-0,1 |

-4 |

0,0 |

|

2001–5000 |

17 |

0,2 |

17 |

0,2 |

19 |

0,2 |

+2 |

0,0 |

+2 |

0,0 |

|

более 5000 |

4 |

0,0 |

6 |

0,1 |

3 |

0,0 |

-1 |

0,0 |

-3 |

-0,1 |

|

Численность населения, чел. |

||||||||||

|

Всего |

392996 |

100,0 |

352591 |

100,0 |

315250 |

100,0 |

-77746 |

- |

-37341 |

- |

|

до 10 |

14288 |

3,6 |

14207 |

4,0 |

12995 |

4,1 |

-1293 |

+0,5 |

-1212 |

+0,1 |

|

11–200 |

124590 |

31,7 |

99208 |

28,1 |

89207 |

28,3 |

-35383 |

-3,4 |

-10001 |

+0,2 |

|

201–500 |

84072 |

21,4 |

70266 |

19,9 |

57878 |

18,4 |

-26194 |

-3,0 |

-12388 |

-1,5 |

|

501–1000 |

56905 |

14,5 |

48446 |

13,7 |

44306 |

14,1 |

-12599 |

-0,4 |

-4140 |

+0,4 |

|

1001–2000 |

40014 |

10,2 |

34454 |

9,8 |

31025 |

9,8 |

-8989 |

-0,4 |

-3429 |

0,0 |

|

2001–5000 |

49936 |

12,7 |

50473 |

14,3 |

61518 |

19,5 |

+11582 |

+6,8 |

+11045 |

+5,2 |

|

более 5000 |

23191 |

5,9 |

35537 |

10,1 |

18321 |

5,8 |

-4870 |

-0,1 |

-17216 |

-4,3 |

Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. URL: ; Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года / Фед. служба гос. статистики. URL: croc/; Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года / Фед. служба гос. статистики. URL:

В системе сельского расселения Вологодской области в межпереписной период прослеживались тенденции обезлюдения территорий, увеличения поселений-однодворок в общем числе сельских поселений, нарастания концентрации сельских жителей либо в мелких поселениях, либо в крупных населённых пунктах. Таким образом, для сельского пространства региона характерно нарастание поляризации и усиление «очаговости» расселения.

В 2021 году средняя людность сельских населённых пунктов в Вологодской области составила 40 человек. Высокий уровень людности наблюдается в Бабушкинском, Череповецком, Нюксенском, Вытегорском, Вологодском и Тотемском районах (рис. 3). В свою очередь самый низкий показатель характерен для Ха-ровского, Белозерского, Сокольского, Кадуй-ского и Кирилловского районов. В остальных муниципалитетах отмечается среднее значение людности. Очевидно, что для восточной части региона в меньшей степени свойственна проблема низкой людности сельских населённых пунктов и мелкоселённости, что связано с более поздним освоением этих территорий и с долинным характером расселения на них (Солдатова, 2016).

По сравнению с 2000 годом в 2021 году в большинстве муниципальных районов Вологодской области произошло сокращение людности сельских населённых пунктов, при этом наиболее интенсивно данный процесс шёл в западных районах – Белозерском, Харовском, Бабаевском, Вашкинском и Чагодощенском (рис. 3, 4). Увеличение людности за этот период зафиксировано лишь в 4 муниципалитетах – Усть-Кубинском, Шекснинском, Вологодском и Череповецком, однако оно было обусловлено исключительно административным фактором, а именно преобразованием пгт в сельские населённые пункты в отдельных районах (Устье в Усть-Кубинском, Чёбсара в Шекснинском, Тоншалово в Череповецком, Молочное в Вологодском).

Рис. 3. Средняя людность сельских населённых пунктов в муниципальных районах Вологодской области в 2021 году, человек на населённый пункт

Составлено по: Демографический ежегодник Вологодской области. 2021: стат. сб. / Вологдастат. 2022. 94 с.

Рис. 4. Средняя людность сельских населённых пунктов в муниципальных районах Вологодской области в 2000 году, человек на населённый пункт

Составлено по: Демографический ежегодник Вологодской области. 2000: стат. сб. / Вологдаоблкомстат. 2001. 46 с.

В целом наблюдаемая ситуация позволяет говорить о существовании «очагов» сельского расселения: с одной стороны, в муниципалитетах, находящихся в зоне социально-экономического влияния крупных городов (Вологды и Череповца), с другой стороны, в восточных районах области с исторически сложившимися «кустами» расселения, однако их роль в концентрации сельских жителей снижается.

Демографические проявления трансформации систем расселения

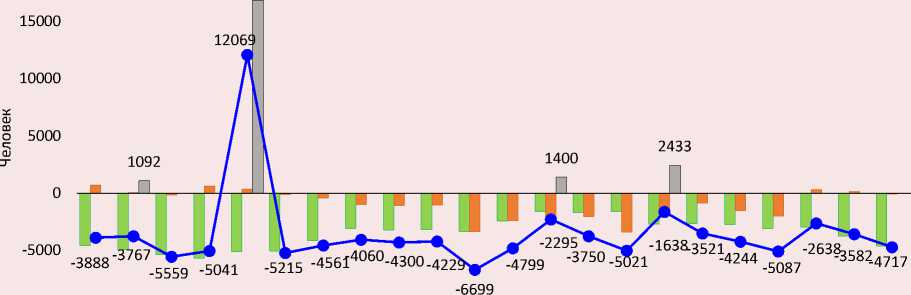

В 2000–2009 и 2015–2021 гг. в Вологодской области отмечалась общая убыль городского населения: в 2000–2002, 2005–2009 гг. – за счёт превышения его естественной убыли над миграционным приростом, в 2016 году – за счёт превышения миграционной убыли над естественным приростом, в 2003, 2017–2021 гг. – за счёт двойного действия естественной и мигра- ционной убыли (рис. 5). В отдельные годы общая убыль городского населения региона была обусловлена преимущественно административным преобразованием городских населённых пунктов в сельские: в 2004 году – преобразованием пгт Устье и Тоншалово в посёлки, а пгт Молочное – в село, в 2012 году – преобразованием пгт Чёбсара в посёлок, в 2015 году – передачей части городского населения пгт Шексна в сельское поселение. В 2010–2011, 2013–2014 гг. наблюдался прирост городских жителей региона, в 2010–2011 гг. – за счёт превышения миграционного прироста над естественной убылью, в 2013–2014 гг. – за счёт двойного действия миграционного и естественного прироста. В 2021 году общая убыль городского населения региона достигла значения -6826 человек. При этом на 88% она обеспечивалась естественной убылью населения (-6035 человек).

-25000

Рис. 5. Компоненты изменения численности городского населения Вологодской области в 2000–2021 гг., человек

-5000

5 -10000

-15000

-20000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Естественный прирост/убыль

^^ ■ 1 Миграционный прирост/убыль

Прирост/убыль из-за перемены категории населенных пунктов*

—•— Общий прирост/убыль

На протяжении практически всего рассматриваемого периода (за исключением 2004 года) в Вологодской области наблюдалась общая убыль сельского населения (рис. 6). В отдельные годы она обеспечивалась превышением естественной убыли над миграционным приростом (2000, 2003, 2019–2020 гг.), однако в остальное время – двойным действием и естественной, и миграционной убыли. Только в 2004 году перевод части городских населённых пунктов в сельские (пгт Устье, Тоншалово и Молочное) покрыл естественную убыль и обеспечил максимальный общий прирост числа сельских жителей в регионе (12069 человек). В 2001, 2012 и 2015 годах административное преобразование не смогло компенсировать вклад естественной и/или миграционной убыли в сокращение численности сельского населения. Максималь- ного значения общая убыль сельских жителей достигла в 2010 году (-6699 человек). В 2021 году её размер составил -4717 человек и на 98% он обеспечивался естественной убылью (-4623 человек).

Группировка муниципальных образований по соотношению компонентов изменения численности городского населения показала, что в 2021 году в 65% городских муниципалитетов (в 15 из 23) наблюдалась самая неблагоприятная ситуация, характеризующаяся общей убылью жителей вследствие двойного действия естественной и миграционной убыли (табл. 3) . В числе таких муниципалитетов оказались крупные города – Вологда и Череповец. В 6 городских муниципальных образованиях (города Сокол, Бабаево, Вытегра, пгт Вожега, Сазоново, Чагода) миграционный прирост

Рис. 6. Компоненты изменения численности сельского населения Вологодской области в 2000–2021 гг., человек

20000 Сельское население

-10000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I I Естественный прирост/убыль

^^ ■ 1 Миграционный прирост/убыль

Прирост/убыль из-за перемены категории населенных пунктов*

—•— Общий прирост/убыль

Таблица 3. Группировка муниципальных образований Вологодской области по влиянию показателей естественного движения и миграции на изменение численности городского населения

|

Группа |

2000 г. |

2010 г. |

2021 г. |

|||

|

Число |

Муницип. образования (города и пгт) |

Число |

Муницип. образования (города и пгт) |

Число |

Муницип. образования (города и пгт) |

|

|

ЕУ, МУ, ОУ |

10 (36%) |

Вологда, Великий Устюг, Сокол, Белозерск, Вытегра, Никольск, Устюжна, Кадуй, Молочное**, Хохлово |

13 (54%) |

Сокол, Бабаево, Белозерск, Вытегра, Устюжна, Харовск, Вожега, Вохтога, Кузино, Сазоново, Чагода, Чебсара***, Шексна |

15 (65%) |

Вологда , Великий Устюг , Череповец , Белозерск , Грязовец, Кадников, Кириллов, Красавино, Никольск , Тотьма, Устюжна , Харовск, Вохтога, Кузино, Шексна |

|

ЕУ, МП, ОУ |

15 (54%) |

Череповец, Бабаево, Грязовец, Кадников, Кириллов, Красавино, Тотьма, Харовск, им. Желябова*, Кузино, Сазоново, Устье**, Чагода, Чебсара***, Шексна |

3 (12%) |

Красавино, Кадуй, Хохлово |

6 (26%) |

Сокол, Бабаево , Вытегра, Вожега, Сазоново , Чагода |

|

ЕП, МУ, ОУ |

- |

- |

4 (17%) |

Грязовец, Кадников, Кириллов, Никольск |

- |

- |

|

ЕУ, МП, ОП |

2 (7%) |

Вожега, Вохтога |

4 (17%) |

Вологда, Великий Устюг, Череповец, Тотьма |

2 (9%) |

Кадуй, Хохлово |

|

ЕП, МУ, ОП |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

ЕП, МП, ОП |

1 (3%) |

Тоншалово** |

- |

- |

- |

- |

|

Итого |

28 |

24 |

23 |

|||

Здесь и далее: ЕУ, МУ, ОУ – естественная, миграционная, общая убыль населения; ЕП, МП, ОП – естественный, миграционный, общий прирост населения. Зелёным цветом обозначены МО, улучшившие своё положение в 2021 г. по сравнению с 2000 г., красным цветом – ухудшившие положение, чёрным цветом – не изменившие положения.

-

* С 2001 г. пгт им. Желябова преобразован в посёлок.

-

* * С 2004 г. пгт Молочное преобразовано в село, пгт Тоншалово и Устье – в посёлки.

-

* ** С 2012 г. пгт Чёбсара преобразован в посёлок.

Составлено по: Демографический ежегодник Вологодской области. 2000: стат. сб. / Вологдастат. 2001. 46 с.; Демографический ежегодник Вологодской области. 2010: стат. сб. / Вологдастат. 2011. 90 с.; Демографический ежегодник Вологодской области. 2021: стат. сб. // Вологдастат, 2022. 94 с.

не компенсировал естественную убыль населения, в результате чего отмечалась его общая убыль. Лишь в двух муниципалитетах – посёлках городского типа Кадуй и Хохлово Кадуйского района – зафиксировано увеличение численности населения, обусловленное миграционным приростом.

По сравнению с 2000 годом в 2021 году в группировке городских муниципалитетов по соотношению компонентов изменения численности населения наблюдались негативные тенденции: доля самых неблагополучных городов и пгт возросла с 36 до 65%, а городов и пгт с общей убылью, но миграционным приростом – сократилась с 54 до 26%. За период наблюдения 10 городских поселений ухудшили своё положение в части соотношения компонентов численности населения, наиболее существенно – пгт Вожега (Вожегодский район) и Вохтога (Гря-зовецкий район), 9 – не изменили его и лишь 4 – улучшили позиции (наиболее существенно – пгт Кадуй и Хохлово). Положительная динамика численности посёлков городского типа Кадуй и Хохлово может объясняться функционированием развитых промышленных предприятий, создающих рабочие места. Так, Ка-дуйский район занимает ведущие позиции в Вологодской области по производству электро- энергии (Череповецкая ГРЭС) и производству пищевой икры осетровых рыб (рыботоварная фирма «Диана»), а также находится в числе лидеров по производству клееной фанеры и мебельных компонентов (ООО «Кадуйский фанерный комбинат», ОАО «Сивец» и др.)6.

В 2021 году в 59% муниципальных образований (в 16 из 27) сельское население сокращалось за счёт и естественной, и миграционной убыли, в 41% (11 из 27) – за счёт превышения естественной убыли над миграционным приростом (табл. 4) . Общий прирост численно-

Таблица 4. Группировка муниципальных образований Вологодской области по влиянию показателей естественного движения и миграции на изменение численности сельского населения

|

Тип |

2000 г. |

2010 г. |

2021 г. |

|||

|

Число |

Муницип. образования (районы, гор. округа) |

Число |

Муницип. образования (районы, гор. округа) |

Число |

Муницип. образования (районы, гор. округа) |

|

|

ЕУ, МУ, ОУ |

8 (31%) |

Бабушкинский, Вологодский, Грязовецкий, Кадуйский, Кичм.-Городецкий, Никольский, Сокольский, Тарногский |

24 (89%) |

Бабаевский, Бабушкинский, Белозерский, Вашкинский, Великоустюгский, Верховажский, Вожегодский, Вытегорский, Грязовецкий, Кирилловский, Кичм.-Городецкий, Междуреченский, Никольский, Нюксенский, Сокольский, Сямженский, Тарногский, Тотемский, Усть-Кубинский, Устюженский, Харовский, Чагодощенский, Череповецкий, Шекснински й |

16 (59%) |

Бабаевский, Бабушкинский , Белозерский, Вашкинский, Верховажский, Вожегодский, Вытегорский, Грязовецкий , Междуреченский, Никольский , Нюксенский, Сокольский , Устюженский, Харовский, Чагодощенский, Шекснинский |

|

ЕУ, МП, ОУ |

16 (61%) |

Бабаевский, Белозерский, Вашкин-ский, Верховажский, Вожегодский, Вытегорский, Кирилловский, Междуреченский, Нюксенский, Сямженский, Усть-Кубинский, Устюженский, Харовский, Чагодощенский, Череповецкий, Шекснинский |

2 (7%) |

Вологодский, Кадуйский |

11 (41%) |

Великоустюгский, Вологодский, Кадуйский, Кирилловский , Кичм.-Городецкий, Сямженский , Тарногский, Тотемский, Усть-Кубинский , Череповецкий , с. Молочное (гор. округ Вологда)* |

|

ЕП, МУ, ОУ |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

ЕУ, МП, ОП |

2 (8%) |

Великоустюгский, Тотемский |

1 (4%) |

с. Молочное (гор. округ Вологда)* |

- |

- |

|

ЕП, МУ, ОП |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

ЕП, МП, ОП |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Итого |

26 |

27 |

27 |

|||

* С 2004 г. пгт Молочное преобразован в село.

Составлено по: Демографический ежегодник Вологодской области. 2000: стат. сб. / Вологдастат. 2001. 46 с.; Демографический ежегодник Вологодской области. 2010: стат. сб. / Вологдастат. 2011. 90 с.; Демографический ежегодник Вологодской области. 2010: стат. сб. / Вологдастат. 2022. 94 с.

сти сельского населения не был зафиксирован ни в одном муниципалитете. С 2000 по 2021 год доля муниципальных районов с самым неблагоприятным соотношением компонентов изменения численности сельского населения выросла почти в два раза, что подтверждает тенденцию ухудшения демографической ситуации в сельской местности региона. За рассматриваемый период 14 муниципалитетов ухудшили позиции в части соотношения компонентов изменения численности сельского населения, наиболее существенно – Великоустюгский и Тотемский районы, переместившиеся из категории муниципалитетов с приростом сельских жителей за счёт миграционного притока в группу муниципалитетов с убылью сельского населения под двойным прессом естественной и миграционной убыли. 4 района Вологодской области, напротив, улучшили положение (Вологодский, Кадуйский, Кичменгско-Городец-кий, Тарногский) за счёт смены миграционного оттока приростом населения, который, тем не менее, не смог покрыть его естественную убыль. Позитивные тенденции в Вологодском и Кадуйском муниципальных районах могут быть связаны с высоким социально-экономическим потенциалом развития их сельских территорий вследствие близости к крупным городам (Ворошилов, 2021). В 8 муниципальных образованиях региона соотношение вклада естественного движения и миграции в динамику численности населения сохранилось на прежнем уровне (стабильно неблагоприятная ситуация).

В таблице 5 представлены муниципалитеты Вологодской области по основным демографическим показателям в разрезе городского и сельского населения. Самая неблагоприятная ситуация наблюдается в Белозерском и Харовском районах, в которых происходит сокращение численности и городского, и сельского населения под двойным влиянием естественной и миграционной убыли, а также отмечаются маркеры старения населения: высокая доля населения 65 лет и старше, низкий удельный вес населения 15–64 лет и детей до 14 лет (в сельской местности). В 10 муниципальных образованиях (Бабушкинском, Вашкинском, Верховажском, Грязовецком, Междуреченском, Никольском, Нюксенском, Устюженском, Шекснинском районах и городе Череповце) численность го- родских и/или сельских жителей также снижается вследствие естественной и миграционной убыли.

Часть муниципалитетов (16 из 28) располагают потенциалом для улучшения демографической ситуации, связанным с миграционным приростом населения. В 6 районах отмечается миграционный приток городского населения (Чагодощенский, Бабаевский, Вожегодский, Сокольский, Вытегорский, Кадуйский), однако только в одном из них – в Кадуйском районе – он компенсирует естественную убыль и приводит к увеличению численности городских жителей. В 11 муниципалитетах происходит миграционный прирост сельского населения, но ни в одном из них он не компенсирует естественную убыль.

Примечательно, что в части муниципалитетов миграционная убыль городского населения сопровождается приростом сельского (Кирилловский, Великоустюгский и Тотемский районы, городской округ Вологда, Вологодский и Череповецкий районы – за счёт городов Вологды и Череповца), что косвенно может говорить о дезурбанизационных процессах внутри них. В других же муниципалитетах (Бабаевский, Вытегорский, Сокольский, Чагодощенский и Вожегодский), напротив, на фоне миграционного оттока сельских жителей наблюдается миграционный прирост городского населения, что свидетельствует о тенденции урбанизации.

Наиболее благоприятные параметры возрастного состава городских жителей за счёт высокой доли детей имеют Бабаевский, Выте-горский, Никольский районы, за счёт высокой доли населения 15–64 лет – Шекснинский и Устюженский районы. Самые благоприятные возрастные характеристики сельского населения наблюдаются в Никольском районе (высокая доля детей и населения 15–64 лет и низкая доля пожилых). Для сельского населения Вытегорского и Вологодского районов, а также городского округа Вологда свойственна высокая доля населения средней возрастной группы и низкий удельный вес пожилых. Высокая доля детского населения характерна для сельской местности Бабаевского, Кичменгско-Городецкого, Тарногского, Никольского, Бабушкинского, Верховажского и Нюксенского районов.

Таблица 5. Муниципальные образования Вологодской области по основным демографическим показателям в разрезе городского и сельского населения, 2021 год

|

МО |

Число МО |

Городское население |

Сельское население |

Всё население |

||||||||||

|

ЕП/У |

МП/У |

ОП/У |

Возр. состав* |

ЕП/У |

МП/У |

ОП/У |

Возр. состав** |

ОП/У |

||||||

|

0–14 |

15–64 |

65+ |

0–14 |

15–64 |

65+ |

|||||||||

|

Кадуйский р-н |

1 |

ЕУ |

МП |

ОП |

Низ |

Ср |

Выс |

ЕУ |

МП |

ОУ |

Низ |

Низ |

Выс |

ОП |

|

Бабаевский р-н |

1 |

ЕУ |

МП |

ОУ |

Выс |

Низ |

Ср |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Выс |

Ср |

Ср |

ОУ |

|

Вытегорский р-н |

1 |

ЕУ |

МП |

ОУ |

Выс |

Низ |

Ср |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Ср |

Выс |

Низ |

ОУ |

|

Сокольский р-н |

1 |

ЕУ |

МП |

ОУ |

Ср |

Ср |

Ср |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Ср |

Ср |

Ср |

ОУ |

|

Чагодощенский р-н |

1 |

ЕУ |

МП |

ОУ |

Ср |

Ср |

Выс |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Ср |

Низ |

Выс |

ОУ |

|

Вожегодский р-н |

1 |

ЕУ |

МП |

ОУ |

Низ |

Ср |

Ср |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Низ |

Ср |

Ср |

ОУ |

|

Кирилловский р-н |

1 |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Ср |

Ср |

Ср |

ЕУ |

МП |

ОУ |

Ср |

Низ |

Выс |

ОУ |

|

Великоустюгский р-н |

1 |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Ср |

Ср |

Ср |

ЕУ |

МП |

ОУ |

Ср |

Ср |

Ср |

ОУ |

|

Город. округ Вологда |

1 |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Ср |

Ср |

Низ |

ЕУ |

МП |

ОУ |

Низ |

Выс |

Низ |

ОУ |

|

Тотемский р-н |

1 |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Ср |

Ср |

Низ |

ЕУ |

МП |

ОУ |

Ср |

Ср |

Ср |

ОУ |

|

Вологодский р-н |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

ЕУ |

МП |

ОУ |

Ср |

Выс |

Низ |

ОУ |

|

Кичм.-Городецкий, Тарногский р-ны |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

ЕУ |

МП |

ОУ |

Выс |

Ср |

Ср |

ОУ |

|

Сямженский, Усть-Кубинский, Череповецкий р-ны |

3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

ЕУ |

МП |

ОУ |

Ср |

Ср |

Ср |

ОУ |

|

Никольский р-н |

1 |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Выс |

Ср |

Низ |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Выс |

Выс |

Низ |

ОУ |

|

Шекснинский р-н |

1 |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Низ |

Выс |

Низ |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Ср |

Ср |

Ср |

ОУ |

|

Бабушкинский р-н |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Выс |

Ср |

Низ |

ОУ |

|

Верховажский, Нюксенский р-ны |

2 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Выс |

Ср |

Ср |

ОУ |

|

Устюженский р-н |

1 |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Низ |

Выс |

Ср |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Ср |

Низ |

Выс |

ОУ |

|

Грязовецкий р-н |

1 |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Ср |

Ср |

Ср |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Ср |

Ср |

Ср |

ОУ |

|

г. Череповец |

1 |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Ср |

Ср |

Ср |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

ОУ |

|

Междуреченский р-н |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Ср |

Ср |

Ср |

ОУ |

|

Вашкинский р-н |

1 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Ср |

Низ |

Ср |

ОУ |

|

Белозерский, Харовский р-ны |

2 |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Ср |

Низ |

Выс |

ЕУ |

МУ |

ОУ |

Низ |

Низ |

Выс |

ОУ |

Маркеры старения населения (высокая доля пожилых и низкая доля детей) отмечаются в городской и сельской местности Кадуйского, Ча-годощенского, Белозерского и Харовского районов, в сельской местности Кирилловского и Устюженского районов. В ряде муниципалитетов зафиксирован низкий удельный вес населения 15–64 лет: в городской местности Бабаевского, Вытегорского, Белозерского и Харовского районов, сельской местности Ка-дуйского, Чагодощенского, Кирилловского, Устюженского, Вашкинского, Белозерского и Харовского районов.

Обсуждение результатов и выводы

Таким образом, в ходе проведенного исследования на примере Вологодской области выявлены следующие тенденции трансформации систем расселения: нарастание поляризации городского и сельского расселения, выражающейся в концентрации жителей либо в крупных, либо в мелких населенных пунктах; обезлюдение сельских территорий; ослабление опорного каркаса городского расселения (системы малых городов); усиление «очаговости» сельского расселения. Региональные тренды изменения систем расселения и их демографические последствия во многом повторяют общероссийские, особенно происходящие в Нечерноземье. Особую роль в наблюдаемых трансформациях расселения играют крупные города – Вологда и Череповец, стягивающие население в зону их влияния, что приводит к снижению людности сельских поселений удалённых муниципальных районов и сокращению городского населения районных центров. Роль восточных районов области в концентрации сельских жителей в поселениях «кустах» постепенно снижается.

Более чем в половине муниципальных образований Вологодской области сокращение численности городского и сельского населения обусловлено двойным действием естественной и миграционной убыли. При этом количество и доля таких муниципалитетов существенно выросли за последние 20 лет. Самая неблагоприятная ситуация отмечается в Белозерском и Харовском районах, в которых сокращение численности населения под «двойным прес- сом» естественной и миграционной убыли сопровождается неблагоприятными параметрами возрастного состава (старением населения). В этих муниципалитетах на протяжении 2000– 2021 гг. происходило существенное сокращение людности сельских поселений и численности жителей районных центров (Белозерска и Харовска). Аналогичные тенденции в трансформации расселения наложили отпечаток на сложившуюся демографическую ситуацию и в других 10 муниципальных образованиях с «двойной» убылью населения.

Часть муниципалитетов Вологодской области имеют потенциал миграционного прироста, тем не менее компенсация естественной убыли миграционным приростом в настоящее время происходит только в городской местности Ка-дуйского района. Очевидно, что большую роль в данном процессе играют поселки городского типа Кадуй и Хохлово, активно притягивающие население, вследствие чего, однако, происходит сокращение людности сельских поселений муниципального района.

В ряде муниципалитетов наблюдаются благоприятные параметры возрастного состава населения (высокий удельный вес детей и/или населения 15–64 лет, низкая доля пожилого населения), что может иметь позитивные последствия для рынка труда в виде расширенного предложения рабочей силы, например, в сельской и городской местности Никольского района, в городской местности Шекснин-ского района, в сельской местности городского округа Вологда, Вологодского, Бабушкинского и Вытегорского районов. Однако отмечаемый в некоторых из этих муниципалитетов миграционный отток перечёркивает преимущества возрастной структуры, поскольку «вымывает» с этих территорий молодое и трудоспособное население.

Пространственные трансформации городского и сельского расселения неизбежно приводят к изменениям в демографической ситуации в регионе и его муниципалитетах – миграционной убыли с территорий-доноров и миграционному притоку на территории-акцепторы, трансформации возрастного состава населения, изменению характеристик воспроизводства. Возникающие социальнодемографические диспропорции влекут за собой снижение трудового потенциала малых городов и малых сельских поселений, концентрацию трудовых ресурсов в крупных населённых пунктах. В результате усиливается внутрирегиональное социально-экономическое неравенство, положение населения периферии становится уязвимым как в части доступности социальных объектов и цифровых технологий, так и реализации возможностей на рынке труда.

В ходе исследования выделены разные типы территорий региона: наиболее уязвимые территории, подверженные депопуляции и обезлюдению, территории, находящиеся в состоянии депопуляции и обезлюдения, но имеющие потенциал для улучшения ситуации (миграционный или возрастной структуры), а также территории с наиболее благоприятной ситуацией. Первая группа характеризуется самым неблагополучным положением, поскольку снижение людности сельских поселений сопровождается «сжатием» районных центров, что влечёт неминуемое сокращение не только демографического, но и экономического, трудового и других потенциалов. Для таких муниципальных образований требуется принятие серьёзных управленческих мер на уровне региона (например, создание «зон неблагополучия»). В случае второй группы муниципалитетов внимание должно быть уделено использованию их сильных сторон для улучшения и стабилизации ситуации в целом. В частности, необходимо поддерживать тенденцию миграционного прироста населения (там, где он имеется), стимулируя наращивание его масштабов, грамотно использовать потенциал возрастной структуры, создавая благоприятные условия для жизни населения и закрепления его на территории муниципалитета (особенно молодых и трудоспособных граждан). В случае третей группы (Кадуйский район) целесообразно обеспечить сохранение позитивных тенденций (миграционного прироста), уделяя особое внимание развитию сельской местности муниципалитета.

Результаты исследования вносят вклад в развитие представлений о внутрирегиональных трендах трансформации расселения и сопутствующих им демографических тенденциях; могут послужить базисом для разработки и реализации мероприятий в рамках программ муниципального управления, в том числе проводимой муниципальной реформы территориальной организации.

Список литературы Трансформация системы расселения и её демографические проявления: опыт исследования на региональном и муниципальном уровне

- Аверкиева К.В. (2017). Симбиоз сельского и лесного хозяйства на староосвоенной периферии Нечерноземья: опыт Тарногского района Вологодской области // Крестьяноведение. Т. 2. № 4. С. 86–106.

- Алексеев А.И., Сафронов С.Г. (2015). Изменение сельского расселения в России в конце ХХ – начале ХХI века // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. № 2. С. 66–76.

- Ворошилов Н.В. (2021). К вопросу об оценке социально-экономического потенциала сельских территорий // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 1. С. 91–109. DOI: 10.15838/esc.2021.1.73.7

- Глезер О.Б., Вайнберг Э.И. (2013). Пространство жизнедеятельности населения и расселение как факторы и условия модернизации России // Регион: экономика и социология. № 3. С. 21–38.

- Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. Памяти Вениамина Петровича Семенова-Тян-Шанского (2001) / под ред. Т.Г. Нефёдовой, П.М. Поляна, А.И. Трейвиша. М.: О.Г.И. 558 с.

- Шабунова А.А., Калачикова О.Н., Короленко А.В. (2021). Демографическая ситуация и социально-демографическая политика Вологодской области в условиях пандемии COVID-19: II региональный демографический доклад / под ред. А.А. Шабуновой. Вологда: ВолНЦ РАН. 89 с.

- Егоров Д.О. (2020). Пространственное сжатие и поляризация сельского пространства Республики Татарстан на фоне депопуляции населения // Региональные исследования. № 4. С. 32–45. DOI: 10.5922/1994-5280-2020-4-3

- Ефремова В.А. (2015). Отечественный и зарубежный опыт изучения городов, теряющих население: тематика, методы и центры исследований // Региональные исследования. № 3. С. 86–98.

- Зайончковская Ж.А. (1991). Демографическая ситуация и расселение. М.: Наука. 132 с.

- Зубаревич Н.В. (2010). Регионы России. Неравенство, кризис, модернизация. М.: Независимый институт социальной политики. 160 с.

- Зубаревич Н.В. (2013). Трансформация сельского расселения и сети услуг в сельской местности // Известия РАН. Сер. География. № 3. С. 26–38.

- Капелюшников Р.И. (2019). Феномен старения населения: экономические эффекты // Экономическая политика. Т. 14. № 3. С. 8–53. DOI: 10.18288/1994-5124-2019-3-8-53

- Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. (2013). Изменение численности населения административных районов и городов России (1989–2010 гг.): центро-периферийные соотношения // Вопросы географии. Сб. 135: География населения и социальная география / отв. ред. А.И. Алексеев, А.А. Ткаченко. М.: Кодекс. С. 82–107.

- Карачурина Л.Б., Мкртчян Н.В. (2016). Роль миграции в усилении контрастов расселения на муниципальном уровне в России // Известия РАН. Сер. География. № 5. С. 46–59.

- Кожевников С.А. (2018). Агломерационные процессы на Европейском Севере России: опыт Вологодской области // Регионология. Т. 26. № 4. С. 718–741. DOI: 10.15507/2413-1407.105.026.201804.718-741

- Короленко А.В. (2023). Пространственные трансформации территорий России: тенденции и региональные различия расселения // Проблемы развития территории. Т. 27. № 1. С. 47–75. DOI: 10.15838/ptd.2023.1.123.4

- Моргунов Е.В., Шутов О.Л., Фатуллаев С.Т. (2021). Теоретико-методологические подходы к определению городской агломерации как пространственно-локализованной подсистемы российских регионов // Вестник МИРБИС. № 3 (27). С. 28–36. DOI: 10.25634/MIRBIS.2021.3.3

- Нефёдова Т.Г., Глезер О.Б. (2020). Трансформация социально-географического пространства России // Вызовы и политика пространственного развития России в XXI веке / ред. В.М. Котляков, А.Н. Швецов, О.Б. Глезер. М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 214–251.

- Нефёдова Т.Г., Покровский Н.Е., Трейвиш А.И. (2015). Урбанизация, дезурбанизация и сельско-городские сообщества в условиях роста горизонтальной мобильности // Социологические исследования. № 12. С. 60–69.

- Соболев А.В. (2015). Структурно-функциональные особенности пространственного развития городских и сельских поселений Северо-Западного экономического района // Балтийский регион. № 1 (23). С. 143–158. DOI: 10.5922/2074-9848-2015-1-9

- Солдатова Н.В. (2016). Трансформация системы сельского расселения Вологодской области // Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России / отв. ред. В.М. Котляков, В.Н. Стрелецкий, О.Б. Глезер, С.Г. Сафронов. М.: Кодекс. С. 338–357.

- Ткаченко А.А. (2018). Ключевые понятия теории расселения: попытка переосмысления // Вестник Московского университета. Серия 5. География. № 2. С. 10–15.

- Ускова Т.В., Патракова С.С. (2021). Развитие сельских территорий в условиях пространственного сжатия северного региона // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 14. № 5. С. 34–52. DOI: 10.15838/esc.2021.5.77.2

- Фаттахов Р.В., Низамутдинов М.М., Орешников В.В. (2019). Анализ и моделирование тенденций развития системы территориального расселения в России // Экономика региона. Т. 15. Вып. 2. С. 436–450. DOI: 10.17059/2019-2-10

- Baron M. et al. (2010). Villes et regions europeennes en decroissance, maintenir la cohesion territorial. Paris, Lavoisier.

- Borsdorf A., Salet W. (2007). Spatial reconfiguration and problems of governance in urban regions of Europe: An introduction to the Belgeo issue on advanced service sectors in European urban regions. Belgeo, 1, 3–14. DOI: 10.4000/belgeo.11604

- Christaller W. (1933). Die zentralen Orte in Süddeutschland. Jena: Gustav Fischer.

- Fielding A. (1989). Migration and counter urbanization in Western Europe since 1950. Geographical Journal, 155, 60–69. DOI: 10.2307/635381

- Friedmann J. (1966). Regional development policy: a case study of Venezuela. Boston: The MIT Press.

- Geyer Y.S., Kontuly T. (1993). The Theoretical Foundation of the Concept of Differential Urbanization. International Regional Science Review, 15 (3), 157–177. DOI: 10.1177/016001769301500202

- Glezer O.B., Kolosov V.A., Brade I. et al. (2014). Integrated forms of urban settlement pattern in Russia, Europe, and worldwide. Regional Research of Russia, 4, 80–89. DOI: https://doi.org/10.1134/S207997051402004X

- Haase A. et al. (2014). Conceptualizing urban shrinkage. Environment and Planning A, 46, 1519–1534. DOI:10.1068/a46269

- Krugman P. (1998). Spase: The Final Fronter. Journal of Economic Perspectives, no 12 (2), 161–174.

- Lösch A. (1954). The economics of location. New Haven: Yale University Press.

- Nam C.W., Richardson H.W. (2014). Shrinking cities: A global perspective (Regions and Cities Series) / Ed. by Richardson H.W., Nam C.W. New York, Routledge.

- Pallagst K., Martinez-Fernandez C., Wiechmann (Hrsg) Th. (2013). Shrinking Cities - International Perspectives and Policy Implications, Routledge Publishers.

- Partridge M. et al. (2006). Does the New Economic Geography Explain U.S. Core-Periphery Population Dynamics? Paper prepared for the 45th Annual Meetings of the Southern Regional Science Association, march 30–april 1, St. Augustine, Florida.

- Polese M., Shearmur R. (2006). Why some regions will decline: A Canadian case study with thoughts on local development strategies. Papers in Regional Science, 85, 23–46. DOI: 10.1111/j.1435-5957.2006.00024.x

- Richardson H.W. (1993). Regional Growth Theory. London: Macmillan.

- Swiaczny F., Graze P., Schlömer C. (2009). Spatial impacts of demographic change in Germany. Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 33, 181–205. DOI: 10.1007/s12523-009-0010-9