Трансгрессия позднедевонского моря и его биота на юге Очпарминского вала (Южный Тиман)

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности осадконакопления в морском бассейне, трансгрессировавшем в начале позднего девона в район южной оконечности Очпарминского поднятия. Приводятся комплексы целентерат и брахиопод, обитавших в менявшемся от мелководного к более мористому, а затем к сублагунному франскому морскому бассейну. Выявленные во фране три рубежа изменений в составах комплексов этих организмов близки к стратигафическим границам горизонтов и надгоризонтов Тимано-Печорской субрегиональной стратиграфической шкалы.

Южный тиман, очпарминское поднятие, фаменский ярус, франский ярус, целентераты, брахиоподы

Короткий адрес: https://sciup.org/149128513

IDR: 149128513

Текст научной статьи Трансгрессия позднедевонского моря и его биота на юге Очпарминского вала (Южный Тиман)

Примечательной особенностью Тиманской гряды является большое фациальное разнообразие образований ее фанерозойского осадочного чехла, в том числе отложений девонской системы. В значительной мере это обусловлено северо-западной (в современных координатах) ориентировкой самой гряды, вследствие чего идущие с востока трансгрессии Палео -уральского океана достигали различные части Тимана в разное время. Во многом это было связано также со степенью расчлененности рельефа гряды. В девоне на ее территории существовали возвышенности, называемые сейчас валами: Ксенофонтовский, Жежимпарминский, Очпарминский, Ухта-Ижемский и другие, которые редко подвергались полному затоплению морем (рис. 1, 2).

Начало одного из важнейших этапов в палеозойской истории Земли приурочено к рубежу средне- и позднедевонской эпох и близкому к нему глобальному эвстатическому событию Фран. В связи с трансгрессивным ха рактером стартового для позднего девона данного события, этот уровень на западном склоне Урала и на востоке Русской платформы в большинстве разрезов практически совпадает с основанием саргаевского горизонта [1]. В разрезах, сложенных мелководными отложениями, в которых конодонты отсутствуют или представлены индифферентными их комплексами, возраст вмещающих пород достаточно надежно устанавливается по макрофаунис-тическим остаткам. Примером является уникальный разрез верхнего девона, вскрытый р. Воль у южного окончания Очпарминского вала на юге Ти-манского кряжа (рис. 2, 3).

Первое упоминание о девоне Оч-пармы принадлежит А. Кейзерлингу [2], побывавшему на р. Воль в 1943 г. по пути в Печорский край. По его материалам Р. Мурчисон кратко описал некоторые породы девона с этой реки [3], а Э. Вернейль — остатки нескольких видов плеченогих [4]. Позже к сборам А. Кейзерлинга обратился Ф. Н. Чернышев, который также изу чил несколько видов плеченогих и коралл «Cyathophyllum caespi-tosum», найденных на р. Воль [5]. Эти исследователи большую часть разреза на р. Воль, как и на Южном Тимане в целом, относили к среднему отделу девона или даже предполагали его более древний возраст. В 1928—1929 гг. геологические исследования на территории Очпарминской структуры провел Б. К. Лихарев. Собранные остатки строматопорат были переданы им В. Н. Рябинину [6].

В 1966—1967 гг. под руководством В. С. Юдина в бассейне р. Воль была проведена геологическая съемка масштаба 1:200 000. Согласно его данным девонская система представлена здесь франским и фаменским ярусами. Франский ярус был им расчленен на нижний и верхний подъярусы: к нижнему относились нерасч-лененные пашийский и кыновский горизонты, а также саргаевский и до-маниковый, а верхнефранский подъярус он без особых оснований расчленил на свиты, выделяемые в пределах

Ухтинской антиклинали: лыаельскую, ветласянскую, бельгопскую, сирачой-скую и ухтинскую. Фаменский ярус был установлен в объеме нижнего подъяруса, представленного ижемс-кой свитой. В 1989 г. материалы геологической съемки были обобщены Н. В. Опаренковым, опубликовавший в 1991 г. геологическую карту территории листа с объяснительной запиской к ней. В том же году с целью постановки групповой геологической съемки масштаба 1 : 50000 на р. Воль были проведены рекогносцировочные маршруты геологами Вычегодской ГРЭ. Однако продолжения эти работы не имели. В 1992 г. исследования разрезов девонской системы на р. Воль провел автор статьи совместно с А. Б. Юдиной. Во время маршрута впервые был осуществлен детальный отбор остатков различных групп организмов. Большая часть остатков целентерат впоследствии была изучена [7].

В среднем течении р. Воль выходы пород вымьской серии верхнего докембрия, подстилающие трансгрессивные отложения верхнего девона, представлены темно-серыми и черными сланцами с прослоями серых и светло-серых кварцевых алевролитов. На контакте с девоном их слои имеют азимут падения 70°, угол падения 45°. Ниже приведено краткое описание разреза девонской системы, перекрывающего докембрийские отложения на территории южной оконечности Очпарминского вала.

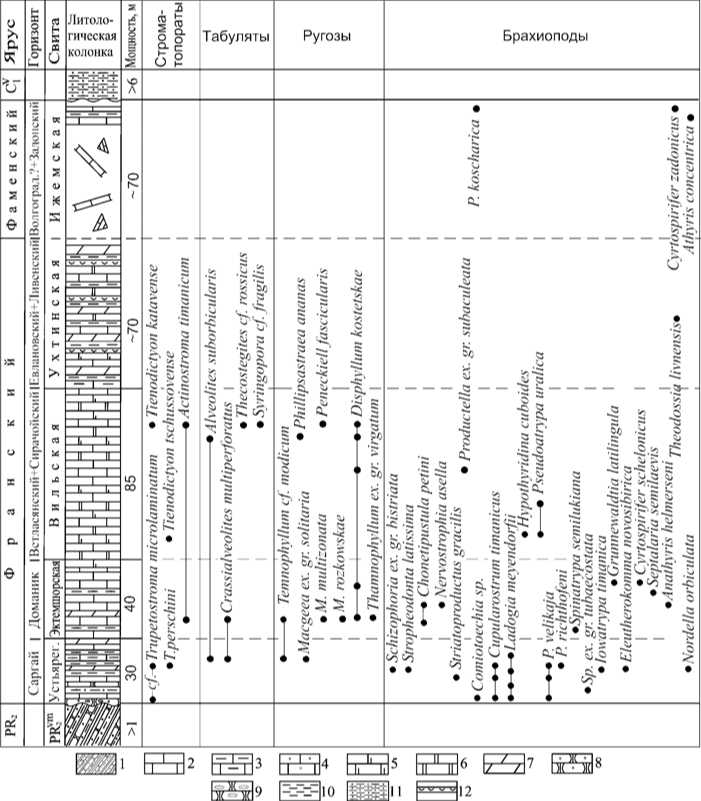

Франский ярус. Устьярегская свита. На сланцах и алевролитах вымьской серии докембрия залегает маломощная (до 1.8 м) пачка мелководных глинистых и глинисто-карбонатных песчаников, гравелитов и глин грязно-зеленого цвета. Здесь же встречаются желваки, представляющие собой колонии водорослей и строматопорат. Колонии последних селились также на щетках коренных выходов докембрийских пород, что свидетельствует о резком наступлении морских условий в районе Очпарминского вала. На рис. 3 изображена колония стромато-пораты Trupetostroma cf micro-laminatum (Riab.), плотно наросшая на коренной выход крутозалегающих сланцев и алевролитов вымьской серии и на результат их разрушения — алевриты и песчаники с карбонатноглинистым цементом. В сечении самой колонии наблюдаются как минимум три уровня уплотнения, свидетельствующие, по-видимому, об изменениях в условиях ее существования.

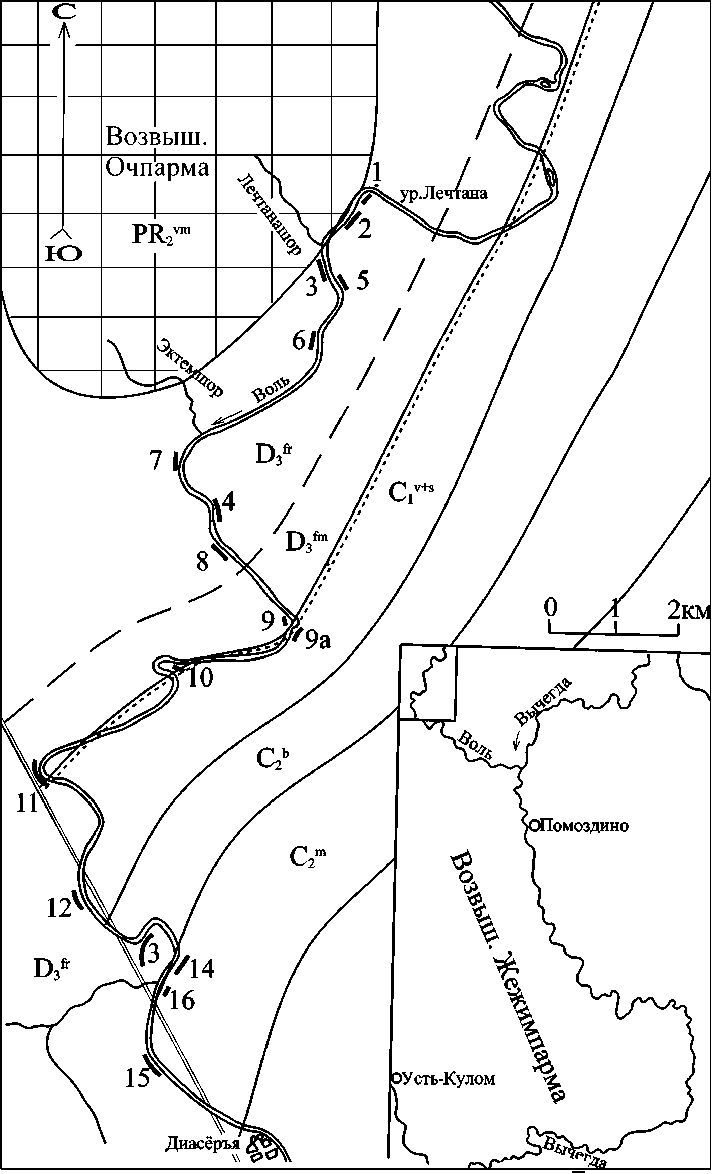

Рис. 1. Схематическая геологическая карта территории южного окончания Очпармин

ского поднятия.

1 — выходы горных пород; 2,3 — стратиграфические границы: согласные (2) и несогласные (3); 4 — тектоническое нарушение; 5 — вымская серия верхнего протерозоя;

6 — франский ярус верхнего девона; 7 — фаменский ярус верхнего девона; 8 — визей-ский и серпуховский ярусы нижнего карбона; 9 — башкирский ярус среднего карбона;

10 — московский ярус среднего карбона

Залегающая выше пачка (1.3 м) песчанистых органогенно-обломочных известняков с окатышами глин сформировалась в сублиторальной зоне. Среди обломков раковин, судя по более крупным их фрагментам, в известняке преобладают остатки брахиопод рода Ladogia.

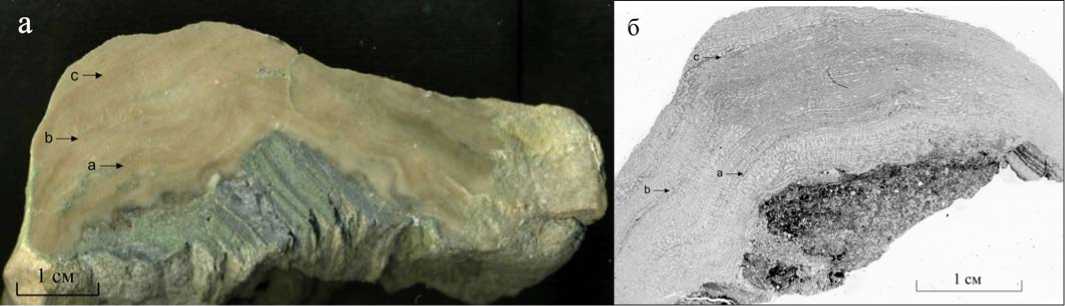

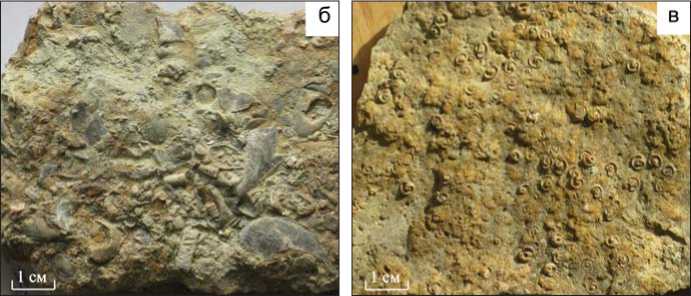

Основной интервал разреза усть-ярегской свиты представлен чередованием прослоев известняков, мергелей и глин, формировавшихся также в условиях сублиторали. Господствовавший на рассматриваемой территории в это время режим осадконакопления явился причиной существенного сокращения мощности отложений, а также активно способствовал диагенетическому уплотнению осадков (рис. 4, а, б) и формированию на ряде уровней поверхностей «твердого дна». Эти поверхности заселялись колонизациями червей рода Spirorbis (рис. 4, в).

В целом породы свиты заключают богатый комплекс беспозвоночных: строматопорат Trupetostroma microlaminatum (Riab.), T. perschini Bogoyavl., табулят Alveolites subor-bicularis Lam., Crassialveolites multi-perforatus Salee, Thecostegites cf. rossicus

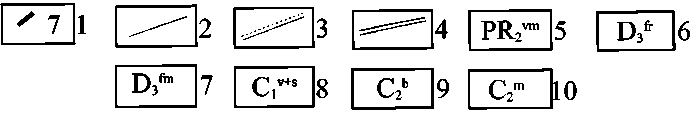

Рис. 2. Стратиграфический разрез девона на юге Очпарминского поднятия. 1 — кварцитопесчаники, алевросланцы и филлитовые сланцы вымьской серии; 2—5 — известняки: 2 — детритовые, 3 — глинистые, 4 — песчанистые, 5 — доломитовые; 6 — доломиты; 7 — мергели; 8 — песчаники известковистые; 9 — гравелиты и конгломераты известковистые; 10 — глины; 11 — алевролиты; 12 — гипс

Sok., ругоз Temnophyllum modicum (Smith), Macgeea ex gr. solitaria (Hall et Whitfield), брахиопод Striatoproductus gracilis Ljasch., Cupularostrum timanicus Ljasch., Uchtellapraesemilukiana Ljasch., Ladogia meyendorfii Vern., Pseudoatrypa velikaja (Nal.), Iowatrypa timanica

(Ljasch.), Spinatrypa tubaecostata Paek., Eleuterocomma novosibirica (Toll), Dmitrispirifer ex gr. nalivkini Ljasch., Nordella orbiculata Ljasch., неопределимых двустворок, а также редких конодонтов Polygnatus dubius Hinde, P. normalis Mill. et Young. Общая мощность отложений устьярегской свиты, трансгрессивно залегающих на докембрийских породах, около 30 м. Палеонтологические данные позволяют достаточно уверенно отнести их к саргаевско-му горизонту франского яруса. Выше их сменяют отложения эктемшорской свиты [7].

Эктемшорская свита названа по руч. Эктемшор, впадающему в р. Воль на участке выходов ее пород [7]. К ней отнесены выходы преимущественно серых и светло-серых детритово-шламовых, пелитоморфных и биогерм-ных известняков, заключающих прослои черных слабо битуминозных мергелей и таких же по окраске известковистых глин. Характер перечисленных отложений свидетельствует об углублении морского бассейна по сравнению с предшествовавшим усть-ярегским временем. Оно сопровождалось также существенным обновлением комплекса населявших его бентосных организмов. Породы свиты заключают богатую фауну целентерат и брахиопод, большинство которых характеризуют только данный интервал разреза: Actinostroma timanicum Riab., Crassialveolites multiperforatus (Salee), Disphyllum kostetskae (Soshk.), Thamnophyllum ex gr. virgatum Soshk., Temnophyllum cf. modicum (Smith), Macgeea multizonata (C. Reed), M. rozkowskae Coen-Aubert, Choneti-pustula petini Nal., Nervostrophia asella (Vern.), Spinatrypa morsovensis Ljasch., Sp. semilukiana Ljasch., Cyrtospirifer schelonicus Nal., Anathyris helmerseni (Buch.) и др. Мощность свиты около 40 м.

Бильская свита впервые выделена на Джеджимпарминском вале [8]. На р. Воль ее разрезы сложены переслаиванием известняков, в том числе биогермных и доломитовых, а также доломитов, охарактеризованных ос-

Рис. 3. Полусферический ценостеум строматопораты Trupetostroma cf microlaminatum (Riab.), прикрепленный к коренному выходу сланцев вымьской серии и продуктам их разрушения (обр. 2/13): а — внешний вид; б — внутреннее строение в продольном сечении

Рис. 4. Результат диагенетического уплотнения осадков (а, б) и «твердое дно» с многочисленными раковинами червей рода Spirorbis (в). Р. Воль, франскийярус, устьярегская свита. Обр. 3/44,2/35, 3/81

татками строматопорат Tienodictyon katavense (Yav.), табулят Alveolites suborbicularis Lam., Thecostegites cf. rossicus Sok., ругоз Disphyllum kostetskae (Soshk.), Peneckiellafascicularis (Soshk.), Phillipsastraea ananas (Goldf.), брахио-под Productella ex gr. subaculeata Murch., Atrypa uralica (Nal.), Hypothyridina cuboides Sow., Theodossia aff tanaica Nal., конодонтами Polygnathus politus Ovn., P. praepolitus Kononova et al. Мощность свиты не менее 60 м.

Ухтинская свита представлена регрессивной серией отложений, свойственных сублагунным и лагунным образованиям стратотипических разрезов свиты: глинами, алевролитами, известняками, мергелями, а также редкими прослоями волокнистого гипса. Палеонтологическая характеристика свиты в разрезе на р. Воль ограничена редкими остатками брахи-опод вида Theodossia livnensis Nal. Ее мощность около 70 м.

Фаменский ярус в обнажениях на р. Воль представлен образованиями ижемской свиты — известняками с подчиненными прослоями глин, принадлежащими нижнефаменскому подъярусу. Нижняя часть разреза свиты и ее контакт с подстилающими отложениями франского яруса не обнажены. Поверхности большинства пластов известняков являют собой результат диагенетического уплотнения, что свойственно типичным разрезам свиты. Известняки и глины заключают остатки брахиопод Productella koscharica Sok., Cupularostrum cf. brodica (Nal.) и Cyrtospirifer archiaci Murch., Athyris concentrica Buch., характерных для ниж-нефаменского подъяруса. Предполагаемая мощность ижемской свиты на р. Воль около 70 м.

Выше залегает толща (около 10 м) пестрых и светло-серых глин преимущественно каолинитового состава, представляющая собой кору выветривания по подстилающим нижнефаменским отложениям. Контакт толщи с последними не наблюдался, так как приходится на русло р. Воль. Перекрывают толщу терри-генно-карбонатные и карбонатнотерригенные образования визейского яруса нижнего карбона.

Краткая характеристика отложений девонской системы, вскрытых р. Воль, позволяет предположить следующую корреляцию местных свит с горизонтами Тимано-Печорского субрегиона Русской платформы (рис. 3). Как было отмечено, саргаев-скому горизонту отвечает устьярегская свита. Палеонтологическая характеристика и присутствие пластов битуминозных пород в вышележащей эктемшорской свите позволяет предположить ее соответствие дома-никовому горизонту. Вильская свита по объему близка двум субрегиональным горизонтам — ветласянско-му и сирачойскому. Палеонтологически слабо охарактеризованная толща пород, залегающая между отложениями вильской свиты и фаменски-ми образованиями ижемской свиты, по литологии и батрологическому положению отнесена к ухтинской свите. Последняя в стратотипических разрезах отвечает евлановскому и ливенскому горизонтам. Отложения ижемской свиты соответствуют предположительно волгоградскому и задонскому горизонтам нижнефамен-ского подъяруса.

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН № 15

«Происхождение биосферы и эволюция геобиологических систем» (Проект № 09-П-5-1012).

Список литературы Трансгрессия позднедевонского моря и его биота на юге Очпарминского вала (Южный Тиман)

- Цыганко В. С. О границах отделов на европейском Северо-Востоке // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России: Материалы XV Геологического съезда Республики Коми. Т. 2. Сыктывкар: Геопринт, 2009. С. 72-74.

- Keyserling A., Krusenstern P. Wissenschaftliche Beobachtungen auf einer Reise in das Petschora-Land, im Jahre 1843. St. Peterburg, 1846.

- Мурчисон Р. И. Геологическое описание Европейской России и хребта Уральского // Горный журнал, 1849. Ч. 1. Кн. 2. С. 179-213.

- Verneuil E. Geologie de la Russie d'Europe et des montagnes de l'Oural // Paleontologie, 1845. V. 2. P. 1-512.

- Чернышев Ф. Н. Фауна среднего и верхнего девона западного склона Урала // Тр. Геол. ком-та, 1887. Т. 3. Вып. 3. 156 с.

- Рябинин В. Девонские Stromatoporoidea Тимана // Известия Всесоюзного геолого-разведочного объединения, 1932. Т. 51. Вып. 58. 19 с.

- Цыганко В. С., Богоявленская О. В., Лукин В. Ю. Кишечнополостные из отложений девона Очпарминского вала (Южный Тиман, р. Воль) // Сыктывкарский палеонтологический сборник. Сыктывкар, 1997. № 2. С. 14-29. (Тр. Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Вып. 91).

- Кириллин С. И. Девон возвышенности Джеджимпарма (Южный Тиман) // Геология девона Северо- Востока европейской части СССР. Сыктывкар, 1991. С. 26-28.