Трансмиссия гражданской культуры: фрейм-анализ

Автор: Дьякова Вера Валерьевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 4, 2021 года.

Бесплатный доступ

Для современного российского общества актуальным является анализ межпоколенческой трансмиссии культуры. В рамках изучения процесса передачи гражданских ориентаций, норм, социальных практик и социального опыта интересным представляется использование теории фреймов. В данной статье содержатся результаты конкретного социологического исследования, проведенного по репрезентативной выборке в Астраханской области (методы - опрос и фокус-группы). Для определения поколений использована концепция американских ученых Н. Хоува и В. Штрауса. Отмечена гомогенность в ценностных характеристиках трех генераций - «бумеров» (56-75 лет), «иксов» (36-55 лет) и «игреков» (18-35 лет). Дана характеристика идентификационных и электоральных фреймов. Уточнено содержательное наполнение фреймов общегражданской идентичности, выборов и непосредственно голосования. Описаны основные векторы дальнейшего анализа процесса преемственности гражданской культуры от одного поколения к другому.

Гражданская культура, поколения, теория поколений, гражданственность, гражданская идентичность

Короткий адрес: https://sciup.org/149132989

IDR: 149132989 | УДК: 316.4+316.023 | DOI: 10.24158/tipor.2021.4.2

Текст научной статьи Трансмиссия гражданской культуры: фрейм-анализ

Современный этап развития российского государства характеризуется рядом трансформационных и модернизационных процессов, затрагивающих все сферы общественной системы, в том числе оказывающих влияние на процесс социализации личности, формирование гражданского общества и эффективность межпоколенческой преемственности. Эти проблемы приобретают особую значимость в контексте поиска ответа на актуальный вопрос о развитии гражданской культуры, особенно в ситуации одновременного сосуществования представителей различных возрастных генераций – от тех, кто все еще считает себя «советским человеком», до тех, кто уже все больше воспринимает себя гражданином мира, благодаря глобализации и, в частности, развитию интернета.

Проблема культурной трансмиссии как передачи ценностей, установок, ориентаций, знаний и навыков от одного поколения к другому – востребованная тема междисциплинарного анализа. Довольно часто исследовательское внимание сосредоточено на рассмотрении взаимодействия членов одной семьи [1], а другие аспекты данного процесса освещены не так подробно, например, изучение поколения в более широком смысле как социальной общности, выделяемой по принципу схожести возраста, социального опыта, ценностных ориентаций и установок, поведенческих традиций. Эвристичным представляется использование в качестве теоретико-методологической основы для определения поколений концепции Н. Хоува и В. Штрауса [2]. Теория определения возрастных генераций на основании общих, свойственных только их представителям характеристик, сформированных под влиянием конкретных исторических событий, активно анализируется в современных зарубежных [3] и отечественных [4] исследованиях.

∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 20011-32185.

Использование категории «фрейм» как смысловой рамки, способствующей восприятию жизненного пространства человеческого существования и социального взаимодействия, позволяет расширить возможности научного анализа процесса трансляции гражданских установок, ориентаций и ценностей между поколениями. Среди научных работ, направленных на изучение категории «фрейм», можно отметить как зарубежные [5], так и отечественные [6]. Следует упомянуть, что исследование фреймов идентичности российскими социологами носит фрагментарный характер, отсутствует единый подход к определению данной дефиниции и ее теоретико-методологическому и методическому рассмотрению, основные положения фрейм-анализа практически не используются для изучения отдельных видов социальных феноменов, в том числе межпоколенческой трансмиссии.

В данной публикации будут освещены результаты социологического исследования, проведенного в Астраханской области в 2020 г. Задействованный метод – опрос. В нем приняли участие 532 человека, из них «игреки» (18–35 лет) составили 154 человек, «иксы» (36–55 лет) – 197, «бумеры» (56–75 лет) – 181. В гендерном отношении количество опрошенных женщин – 273 человек – незначительно больше числа респондентов-мужчин, представленных 259 индивидами. Выборка – квотная, районированная.

Для уточнения количественных данных, полученных в ходе опроса, были организованы 4 фокус-группы. Некоторые результаты применения данного социологического метода исследования будут приведены в общем виде – в качестве аналитических выводов, а также в частном – в форме прямых ответов респондентов, зафиксированных в стенограммах.

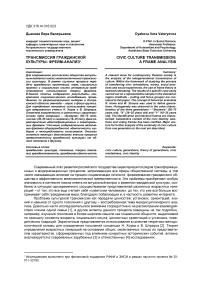

Согласно результатам, полученным в ходе эмпирического исследования, гражданская идентификация является важным направлением преемственности человеческих ценностей и ориентаций. Больше половины астраханцев, в том числе и в рамках каждого из исследуемых поколений, идентифицируют себя как граждан России, это подтверждают их ответы на вопрос «Как бы вы могли назвать себя в первую очередь?», среди которых наиболее частотен ответ «Я гражданин России» (рис. 1). Такой фрейм, во-первых, важен в смысле социального самоопределения личности («Я здесь родился», «Я здесь живу и работаю», «Это моя страна»), во-вторых, он служит основой для групповой динамики («Мы здесь все вместе живем, работаем», «У нас великий народ»), в-третьих, является основанием для выделения образа Другого («В Аме-рике/Европе лучше», «У них там все очень плохо, а у нас…»).

Я гражданин России

Я астраханец

Я русский (татарин, казах …)

Я православный (мусульманин …)

Другое

Рисунок 1 - Распределение ответов на вопрос: «Как бы вы могли назвать себя в первую очередь?», по поколениям, %

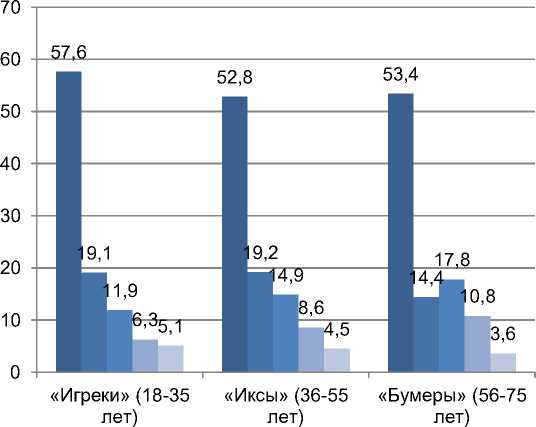

Именно этот общегражданский тип идентичности, в отличие от регионального, этнического и конфессионального, опрошенные транслируют своим детям, в результате чего у последних формируется аналогичное самосознание. На вопрос «Как идентифицируют себя ваши дети?» наиболее частотным был все тот же ответ – «Я гражданин России», что является отражением младшим поколением позиции значимых для них взрослых (рис. 2). Совпадение идентификационных стратегий, отсутствие конфликтности по вопросу базовых гражданских ценностей – важные показатели эффективного процесса межпоколенческой преемственности. Такие выводы нашли подтверждение и в рамках других федеральных и региональных исследований [7].

Я гражданин России

Я астраханец

Я русский (татарин, казах …)

Я православный (мусульманин …)

Другое

Рисунок 2 - Распределение ответов на вопрос: «Как идентифицируют себя ваши дети?», по поколениям,%

Другим важным фреймом трансмиссии гражданской культуры являются выборы. В качестве самой востребованной формы реализации гражданских прав голосование на выборах выбирают 73,3 % респондентов-«бумеров» (56–75 лет), 81,5 % «иксов» (36–55 лет) и 74,8 % «игреков» (18–35 лет). В данном случае также значимы несколько характеристик этого фрейма. Выборы выступают определенным вариантом волеизъявления населения («Мы голосуем», «Мы выбираем», «Народ решает»), формой гражданского участия («Я участвую в выборах», «Мой голос важен», «Я делаю свой выбор», «Первый раз участвовал, я теперь совершеннолетний») или неучастия («Я не верю в выборы», «Не вижу смысла участвовать») в судьбе общества. Непосредственно голосование на избирательном участке воспринимается как ритуал («Я заранее готовился, все изучил», «Выборы с советских времен – это важное событие, праздник»); процедура принятия решения («Я ознакомился с программами кандидатов», «Я с самого начала знал, за кого проголосую», «Пришла, прочитала информацию о кандидатах на стенде и сделала выбор», «Пошел и испортил бюллетень»). Следует отметить, что выборы часто воспринимаются как традиция – личная («Я всегда голосую», «Это мой долг») или семейная («Беру с собой детей, чтобы знали, что это важно», «Пошел вместе с родителями, за компанию», «Все проголосуют, а потом на семейный обед»).

Следует уточнить, что отношение к выборным процедурам – один из базовых показателей гражданской культуры, так как голосование является способом легитимации власти. Существенным представляется не просто принятие и признание избирательных процедур, а убежденность в необходимости электорального участия, осознание, что голосование на избирательном участке – одна из обязанностей гражданина [8].

В рамках анализа культурной трансмиссии важным является рассмотрение вышеописанных общих характеристик в гражданских идентификациях и электоральном поведении у представителей разных поколений. Однако не менее значимым по результатам предпринятого исследования представляется конкретизация тем, которые требуют последующего изучения:

-

– изучение гомогенности и гетерогенности ценностных ориентаций, знаний и установок у разных возрастных когорт;

-

– фрейм-анализ отдельных аспектов, особенностей и факторов трансмиссии гражданской культуры;

-

– определение и характеристика социальных практик, в рамках которых существует (общегражданская идентичность, голосование на выборах) или отсутствует (отдельные формы гражданского участия – членство в партиях, участие в общественных движениях, гражданский активизм) межпоколенческая преемственность;

-

– особенности фреймирования как процесса создания смыслов, конструирования смысловых рамок, характер и границы влияния отдельных акторов.

Таким образом, культурную межпоколенческую трансмиссию можно рассматривать как процесс производства и воспроизводства смыслов, передачи «социального текста» [9]. В данном контексте именно фреймам отводится роль той самой смысловой рамки, которая не только конструирует социальную реальность, но и способствует транслированию общественного опыта. Среди основных фреймов трансмиссии гражданской культуры можно выделить идентификационные и электоральные. Между поколениями как социальными общностями, отличающимися особенными характеристиками и, главное, социальным опытом, существует преемственность в общегражданских идентификационных стратегиях и реализации электорального участия. Изучение других, менее востребованных форм гражданской культуры по разным основаниям – от членства в политической партии до участия в ТСЖ – представляется актуальным как в рамках научного осмысления феноменов культурной трансмиссии, преемственности поколений, в том числе посредством фрейм-ана-лиза, так и в рамках построения федеральной и региональной стратегии развития.

Ссылки:

Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Ханмамедова Виктория Рамизовна

Список литературы Трансмиссия гражданской культуры: фрейм-анализ

- Дубров Д.И., Татарко А.Н. Межпоколенная трансмиссия ценностей в городской и сельской среде // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2016. Т. 13, № 2. С. 299-309. DOI: 10.17323/1813-8918-2016-2-299-309

- Howe N., Strauss W. Generations: The History of Americas Future. 1584 to 2069. N.Y., 1991. 544 p.

- Egri C.P., Ralston D.A. Generation Cohorts and Personal Values: A Comparison of China and the United States // Organization Science. 2004. Vol. 15, iss. 2. P. 210-220. DOI: 10.1287/orsc.1030.0048

- McCrindle M., Wolfinger E. The ABC of XYZ: Understanding the Global Generations. Sydney, 2009. 239 p.

- Кулакова А.Б. Поколение Z: теоретический аспект // Вопросы территориального развития. 2018. № 2 (42). С. 2-10. DOI: 10.15838/tdi.2018.2.42.6

- Лясина И.Ю., Соколов Р.В., Хван Н.С. Практика применения теории поколений в исследовании различий ценностей россиян (анализ результатов социологического исследования в г. Волжском Волгоградской области) // Известия Волгоградского государственного технического университета. Серия: Проблемы социально-гуманитарного знания. 2014. Т. 18, № 16 (143). С. 105-107

- Шамис Е., Антипов А. Теория поколений // Маркетинг. Менеджмент. 2007. № 6. С. 42-46.

- Schegloff E. Goffman and the Analysis of Conversation // Erving Goffman. Exploring the Interaction Order. L., 1988. P. 89-135

- Thevenot L. Pragmatic Regimes Governing the Engagement with the World // The Practice Turn in Contemporary Theory. N.Y., 2005. P. 64-82. DOI: 10.4324/9780203977453-12

- Вахштайн В.С. На краю привычного мира: события и их фреймы // Социологическое обозрение. 2011. Т. 10, № 3. С. 79-94

- Ядов В.А. Попытка переосмыслить концепцию фреймов Ирвинга Гофмана // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. 14, № 2. С. 85-97.

- Муха В.Н., Чернявская К.А. Идентичность поколений: конфликтный потенциал // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 1. С. 45-48. DOI: 10.23672/c1070-2522-0397-g

- Современное состояние и перспективы развития гражданской культуры в российском обществе. М., 2015. 160 с.

- Черныш М.Ф. Трансмиссия культурного капитала и социальная мобильность // Социологические исследования. 2013. № 8 (352). С. 42-53.