Тренииг-курсы по геоэкологическому стандарту территории: "Иволгинская котловина - ворота в Азию"

Автор: Григорьева Марина Александровна, Маркелов Данила Андреевич, Маркелов Андрей Владимирович, Минеева Надежда Яковлевна, Полынова Ольга Евгеньевна, Акользин Андрей Павлович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: География: геоэкология

Статья в выпуске: 4, 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе приведено обоснование учебных тренинг - курсов по новому научному направлению - методологии геоэкологической стандартизации территории на основе алгоритмизации взаимосвязанности природных процессов средствами ГИС-технологий для обеспечения экологической безопасности.

Тренинг-курсы, геоэкология

Короткий адрес: https://sciup.org/148181883

IDR: 148181883 | УДК: 551.521.5:577.4.621.03

Текст научной статьи Тренииг-курсы по геоэкологическому стандарту территории: "Иволгинская котловина - ворота в Азию"

В свете нового ФЗ «О развитии Сибири и Дальнего Востока» [1] широкое освоение территории с вечной мерзлотой и опасными экзогенными процессами неминуемо приведет к экологическому дисбалансу и потере устойчивости геосистем. Еще в 1992 г., то есть двадцать лет назад, исследования показали, что «экстенсивное освоение Севера, ориентированное только на эксплуатацию его природных ресурсов и получение сиюминутных экономических результатов, оказывается не только губительным для природы, но и экономически убыточным, а потому несостоятельным» [2, с. 3]. Мы предлагаем при освоении территории 16 субъектов Российской Федерации, обозначенных в новом ФЗ, Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Забайкальского края, Камчатского края, Красноярского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Иркутской области, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа (далее -Сибирь и Дальний Восток), - развивать «стратегию геополитики коршуна», понимая под геополитикой науку о контроле над территорией. Сущность предлагаемой стратегии состоит в организации тотального контроля над территорией как стратегического ресурса государства. За норму или эталон должен быть принят геоэкологический стандарт территории. За отклонение от геоэкостандарта - карательные меры: восстановление территории за счет нарушителя.

В основе стратегии геополитики коршуна лежит новое научное направление - методология геоэкологической стандартизации территории на основе алгоритмизации взаимосвязанности природных процессов средствами ГИС-технологий для обеспечения экологической безопасности [3, 4]. Понятие территории включает совокупность геотехнических и природных систем, ответственных за устойчивое развитие биосферы, от которой зависит безопасность населения, окружающей среды и государства. При стандартизации проводится обоснование интервала допустимых значений конкретных переменных и эталонов, что необходимо для управления природно-техническими системами территорий.

Необходимость создания геоэкологических стандартов территории определена в указе «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (14.05.2009). (и. 24) [5]. Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация наряду с достижением основных приоритетов сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих направлениях устойчивого развития: «...экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается за счет сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны» (и. 85). «Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования являются: сохра- нснис окружающей природной среды и обеспечение ее защиты; ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата».

Гсоинформационныс технологии создают основу для реального управления природопользованием на основе сохранения биопотенциала эксплуатируемых территорий. Создание гео-стандарта территории требует квалифицированных кадров, для практической подготовки которых целесообразно использовать территории с разработанными геостандартами.

Созданы конкретные модули ГИС-стандартов территории, отражающие типичное ландшафтно-зональное геоэкологическое состояние с оценкой индекса радиационной опасности. Полученные результаты в виде разработанных ГИС-технологий представляют реальный механизм обеспечения экологической безопасности, так как позволяют контролировать природопользование, прогнозировать воздействие на экосистемы, локализовать загрязнения, реабилитировать и оздоровлять территории. Модули обеспечивают пользователей и лиц, принимающих решение, информацией о геоэкологическом состоянии территории как стратегическом ре сурсе для создания устойчивого природопользования и национальной безопасности.

Мы предлагаем проводить мобильные обучающие трснинг-курсы на следующих региональных тестовых площадках: 1) Иволгинская котловина - типичная для Забайкалья (Бурятия); 2) Норильский промышленный регион - зона экологической катастрофы; 3) Приморский край; 4) Мурманская область; 5) Республика Карелия; 6) Еропсйская территория России.

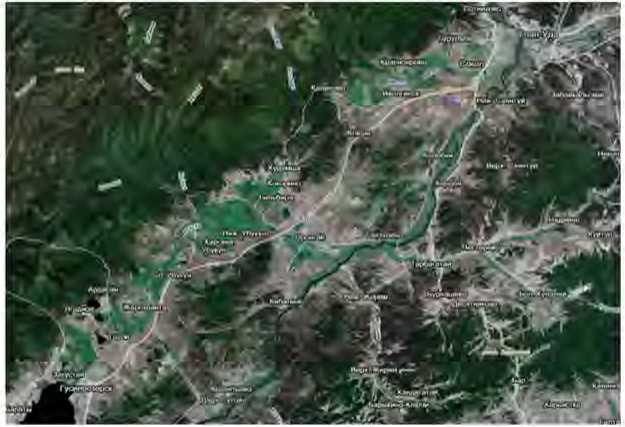

Одной из таких территорий является Иволгинская котловина в Республике Бурятии

Согласно схеме физико-географического районирования модельные территории расположены в пределах Иволгинского котловинного болотно-остепненного округа Селенгинско-Хилокской остепненно-срсднегорной провинции Южно-Сибирской горной области. Иволгинская котловина вытянута в субширотном направлении с запада-северо-запада на восток-северо-восток на расстоянии около 40 км. С севера котловина ограничена южными склонами хребта Хамар-Дабан. на юге - северными склонами Ганзуринского хребта, на юго-западе поднятие Кундулун отделяет ее от Оронгойской котловины, на северо-востоке сливается с долиной р. Селенга (рис. 1).

Рис. 1. Территория Иволгинской котловины

Формирование климата в пределах Иволгинской котловины обусловлено ее внутриконти-нентальным положением, высокими абсолютными отметками днища котловины (500-600 м), сложностью и своеобразием рельефа, господством западного переноса воздушных масс. Для климата межгорных котловин Забайкалья, в том числе и Иволгинской котловины, характерна ярко выраженная континентальность.

Особенностью формирования растительного покрова Западного Забайкалья является сочетание высотной поясности и широтной зональности, обусловленное своеобразием рельефа и климата. Зональным типом растительности является степная, занимающая нижние части склонов, сухие днища межгорных понижений.

Склоны, вершины горных массивов, окружающих котловины, заняты лесами, преимущественно сосновыми с примесью лиственницы сибирской (Larix sibirica Lcdb.). В предгорьях формируются лесостепные ландшафты, основ ным древесным представителем в которых является сосна обыкновенная (Finns sylvestris L). Встречаются лиственничные, березово-осиновые, ильмовые лесостепи (рис. 2. 3).

В центральной части Иволгинской котловины формируются степные и луговые ландшафты. Степные подразделяются на сухостепные ландшафты и ландшафты настоящих степей (рис. 4, 5). Сухие степи занимают южные скло ны хребта Хамар-Дабан, местами поднимаясь до высоты 750 м, приурочены к конусам выноса, подгорным плоским шлейфам и холмистоувалистым формам рельефа котловины.

Для Иволгинской котловины выполнен комплекс геоэкологических исследований, составивший основу геоэкологического стандарта территории [6-16]. Созданные модули ГИС должны стать эталонными для разработки программы обучающих курсов.

Геоэкологическая классификация природных условий позволила разработать требования и провести оптимизацию выбора тестовых территорий. Схема заложения ключевых участков представляет собой двухуровневую систему катен - ряда последовательно и закономерно сменяющихся природных комплексов. Первый уровень представляет катены ключевых участков или катены I порядка, где пробные площади были заложены с охватом выделенной катены от водораздела через склон к днищу или от днища до днища через водораздел, то сеть в междуречье. Второй уровень представляет катену II порядка, где пробные площади заложены с охватом выделенной катены, представленной гео-комплексами Иволгинской котловины.

Созданные модули работают на единой платформе сбора, ввода, хранения, обработки и анализа информации, выдачи отчетных форм. Система адаптирована для ввода информации в полевых условиях по формализованным показателям геоботанического, лесотаксационного, комплексного геоэкологического описания пробных площадей Иволгинской котловины со сложными физико-географическими характеристиками.

Классификация геокомплексов включает построение матриц в шкалах сорбции-миграции по набору показателей.

Виды миграции; I - выщелачивание из горизонта А элювиальных почв; 2 - механическая миграция на склонах с плоскостным смывом; 3 - развевание верхнего горизонта почв и сдув снега; 4 - миграция в органо-минеральной форме с растворенным органическим веществом (РОВ); 5 - использование вод, богатых РОВ. для дезактивации загрязненных объектов; 6 - солифлюкция. дефлюкция и другие мерзлотные процессы механического перемещения почвенного материала; 7 - перемешивание пахотного горизонта почв.

Виды (сорбции) концентрации: 8 - сорбция в горизонте А почв; 9 - накопление почвенного мелкозема в нижней части склонов (делювиальный процесс); К) - концентрация в краевой зоне болот; 11 - испарительная концентрация; 12 -природные материалы ландшафта, пригодные для создания искусственных геохимических барьеров (торф, гумусовые горизонты почв, глины, коренные породы).

Виды биоаккумуляции : задерживающая или барьерная, фитофильтрующая (наличие ярусов растительного покрова), биоаккумуляция из воздуха, биоаккумуляция из почвы, длительное удерживание в метаболизме.

Примеры классификации показаны на рисунках 6-9.

Рис. 7.

Рис. 8.

Рис. 9.

Пример оценки геохимической обстановки территории показан в таблице.

Таблица 1

|

№ |

Элемент |

Показатели геохимического состояния Иволгинской котловины |

Биотичность элементов1 |

ИДК в почве мг/кг |

|||

|

содержание в почве мг/кг |

содержание в растениях мг/кг |

биотичность (местная) |

общий |

местный2 |

|||

|

1 |

Hg |

0,02-0,82 |

0,006-0,056 |

0,07 |

- |

2,1 |

2,1 |

|

2 |

Cd |

0,12-0,70 |

0.05-0,52 |

0,08 |

- |

- |

- |

|

3 |

Pb |

15-52 |

0,35-3,3 |

0,64 |

0,13/0,18 : 0,2 |

30,0 |

30,0 |

|

4 |

Zn |

30-84 |

12-126 |

1,5 |

0,16/0,9 : 0,28 |

23,0 |

100,0 |

|

5 |

Си |

20-60 |

1,6-16,3 |

0,27 |

0,29/0,43 : 0,34 |

3,0 |

55,0 |

|

6 |

Cr |

42-91 |

0,07-0,95 |

0,01 |

0,22/0,08 : 0,12 |

6,0 |

100,0 |

|

7 |

V |

50-120 |

0,07-0,51 |

0,004 |

0,03/0,10 : 0,10 |

- |

- |

|

8 |

As |

2,8-15 |

0,04 -2,60 |

0,17 |

- |

2,0 |

2,0 |

|

9 |

Ag |

0,05-0,39 |

0,03-0,90 |

2,3 |

0/0 : 0,42 |

- |

- |

|

10 |

Sr |

180-720 |

18-1300 |

1,8 |

0,055/0,24 : 0,6 |

- |

- |

|

И |

Ba |

190-620 |

8,9-160 |

0,26 |

2,1/3-14 : 1,4 |

- |

- |

|

12 |

Ni |

18-44 |

0,12-0,85 |

0,02 |

0,026/0,066 : 0,062 |

4,0 |

85,0 |

Примечание: 1 - формула 0.13/0.18 : 0,2 означает: в лесной зоне древесных растениях / в лесной зоне травянистых растениях : степной зоне

Провинциальная биотичность тяжелых металлов в Иволгинской котловине

Созданная база данных позволяет в режиме реального времени вводить показатели и создавать классификационные схемы, определять по ним отклонения от нормы и разрабатывать сценарии восстановления.