Тренировка юных атлетов на начальном этапе спортивной подготовки в бодибилдинге

Автор: Осинцев С.А.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Психолого-педагогические аспекты физической культуры и спорта

Статья в выпуске: 3 (58) т.2, 2006 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема организации и методики учебно-тренировочного процесса на этапе первого года занятий бодибилдингом атлетов в возрасте 13-15 лет, приводится структурно-функциональная модель тренировки, разработанная на основе оптимизации применяемых нагрузок, что подтверждается результатами опытно-экспериментальной работы

Короткий адрес: https://sciup.org/147152228

IDR: 147152228

Текст обзорной статьи Тренировка юных атлетов на начальном этапе спортивной подготовки в бодибилдинге

В последние годы среди специалистов по бодибилдингу растет понимание того, что раннее начало занятий данным видом спорта должно обеспечить более эффективную подготовку спортсменов высшей квалификации [2, 4]. Не случайно на практике все очевиднее прослеживается снижение возраста юных атлетов, которые начинают заниматься в специализированных клубах бодибилдинга, с 15-16 до 13-14 лет.

При этом явно недостаточно научно-разработанных методических пособий по таким значимым компонентам подготовки юных атлетов, как тренировочные занятия, восстановительные средства, система контроля и соревнований. Среди разработок, где затрагивается проблема занятий бодибилдингом в школьном возрасте, выделяются труды Д. Вейдера, Е. Захарова с соавт., А.Л. Остапенко, Т. Тюннемана, А. Шварценеггера и других специалистов.

Научные работы П.К. Анохина, Б.А. Ашмарина и др. в области философии и теории педагогики, личностного подхода являются основой при разработке педагогических условий тренировки юных атлетов. Здесь же следует говорить о трудах В.М. Зациорского, Л.М. Куликова, Л.П. Матвеева, В.Н. Платонова, С.П. Летунова, Ф.З. Меерсона М.Я. Набатниковой, В.П. Филина, В.С. Фарфеля, Н.А. Фомина и др., посвященных вопросам управления этапным процессом подготовки спортсменов и медико-биологическим основам многолетней спортивной подготовки.

Слабая степень научной разработанности методики подготовки юных бодибилдеров обуславливает то, что занятия организуются с использованием планирования, которое нельзя отнести к обоснованному с современных педагогических и медико-биологических позиций. Зачастую имеет место перенос в сферу подготовки юных атлетов методики, применяемой взрослыми спортсменами. Все это приводит к тому, что занятия бодибилдингом в школьном возрасте нередко оказываются недостаточно эффективными в плане повышения физической подготовленности и совершенствования телосложения юных атлетов, а также далеко не всегда выступают фактором повышения здоровья подростков.

Вышесказанное особенно характерно для процесса подготовки юных спортсменов начинающих заниматься бодибилдингом первый год. В настоящей работе этот раздел учебно-тренировочного процесса охарактеризован как начальный этап подготовки спортсменов и рассматривается в контексте многолетнего процесса обеспечивающего в перспективе становление бодибилдеров высшей квалификации.

Материал и методы исследования

В ходе исследования применялись, в основном, следующие методы: беседа; педагогический эксперимент; хронометрирование; педагогическое наблюдение; педагогическое тестирование; анамнез; пульсометрия; тонометрия; спирометрия; динамометрия; соматометрия; функциональные пробы; теоретический анализ и обобщение опытных данных; математико-статистическая обработка экспериментального материала.

Проведенный педагогический эксперимент имел формирующую направленность и был организован в соответствии с научно-методическими положениями об экспериментальной работе Б.А. Ашмарина. Эксперимент проводился в течение § месяцев с участием 54-х спортсменов в возрасте 13-15 лет, занимающихся бодибилдингом, на базе Челябинской средней школы №78.

Были сформированы экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы, по 27 человек в каждой. ЭГ занималась по специально разработанной авторской программе. В КГ учебно-тренировочные занятия проводились по существующей программе спортивного клуба.

Результаты исследования и их обсуждение

По нашему мнению, процесс тренировки юных спортсменов в бодибилдинге на начальном этапе занятий будет более эффективным, при выполнении следующих основных педагогических условий:

-

а) соподчинении направленности, принципов и содержания начальной тренировки юных атлетов задачам спортивной подготовки в бодибилдинге с учетом особенностей естественного и стимулируемого тренировкой роста и развития организма подростков;

-

б) адаптации параметров реализуемых на практике структурно- функциональных моделей тренировки к возрастным, половым и конституциональным особенностям занимающихся, к уровню физической подготовленности и здоровья юных атлетов;

-

в) взаимосвязи в подготовке юных спортсменов тренировочной, медико-биологической, социальной и экономической функций системы жизнедеятельности.

итоге у ЭГ на 107,7 метров (на 8 %) больше, чем в КГ. Гибкость в тазобедренных суставах анализируемая по результатам выполнения упражнения «Наклон вперед сидя, ноги прямые» оказалась больше в ЭГ на 2,37 см (на 25 %).

В результате занятий у юных спортсменов ЭГ отмечено большее, чем в КГ, увеличение размеров окружностей предплечья, плеча, бедра и голени (таблица).

Увеличение мышечного компонента в составе

Изменение размеров окружностей тела юных атлетов в итоговом обследовании относительно исходных данных (М±т)

|

Окружности |

Экспериментальная группа (п=27) |

Контрольная группа (п=27) |

|

Предплечье, % |

+10,01±0,31 |

+0,53±0,17 |

|

Плечо, % |

+10,02±0,23 |

+2,36±0,11 |

|

Бедро, % |

+7,80±0,12 |

+4,19±0,21 |

|

Голень, % |

+8,13±0,19 |

+3,34±0,23 |

Данные педагогические условия нашли отражение в разработанной структурно-функциональной модели и программно-содержательном обеспечении тренировки начинающих юных бодибилдеров. В основу этих разработок положена концепция оптимизации развивающе-тренирующих воздействий, которая предполагает применение минимума по объему и интенсивности адекватной индивидуальным возможностям (функциональное состояние и здоровье) и особенностям (возраст и конституциональный тип) нагрузки обеспечивающей целевую направленность тренировки.

Эффективность авторской программы в плане повышения физической подготовленности, физического развития, функционального состояния и здоровья подростков имеет опытно-экспериментальное обоснование.

Сравнивая данные физической подготовленности атлетов ЭГ и КГ в ходе эксперимента в предварительных и итоговых комплексных обследованиях, можно говорить о том, что в ЭГ параметры тестируемых физических способностей оказались достоверно выше, чем в КГ.

Максимальный силовой результат, который атлеты показывают в упражнении «Жим ногами в тренажере «Горка», где вовлекаются в работу крупные четырехглавые мышцы бедер, в итоговом тестировании зафиксирован в ЭГ на 8,57 кг (на 11,1%) больше, чем в КГ. Силовая выносливость, оцениваемая в упражнении «Жимы ногами в тренажере Горка» при работе с отягощением 70 % от индивидуального максимума, оказалась выше в ЭГ на 4,6 повторения (на 10,7 %). В скоростносиловой выносливости, тестируемой посредством упражнения для мышц живота «Сгибания туловища, лежа на пресс-скамье» выполняющимся на скорость в течение 30 с, ЭГ также превзошла КГ на 2,1 повторений (на 11 %). Общая выносливость по результатам шестиминутного бега проявилась в тела было зафиксировано у всех юных атлетов ЭГ. Средняя итоговая величина данного показателя была на 3,58 кг (на 9,8 %) больше, чем в КГ (39,83±0,59 кг против 36,25±0,59 кг). Такое увеличение мышечной массы на фоне снижения уровня подкожно-жировой прослойки привело к росту всех измеряемых окружностей тела при одновременном совершенствовании рельефа мускулатуры.

В ходе исследования обнаружено, что положительная динамика функциональных показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем более ярко проявилась также в группе атлетов, занимающихся по разработанной нами программе тренировки. Это подтверждается, в частности, динамикой относительных показателей максимального потребления кислорода (МПК) по результатам степ-теста. Так, в ЭГ итоговые значения МПК возросли с 46,27±1,36 до 52,72±1,12 (мл/мин/кг), то есть на 6,05 мл/мин/кг, тогда как в КГ - с 46,95±1,26 до 50,81±1,53 (мл/мин/кг), то есть на 3,86 мл/мин/кг.

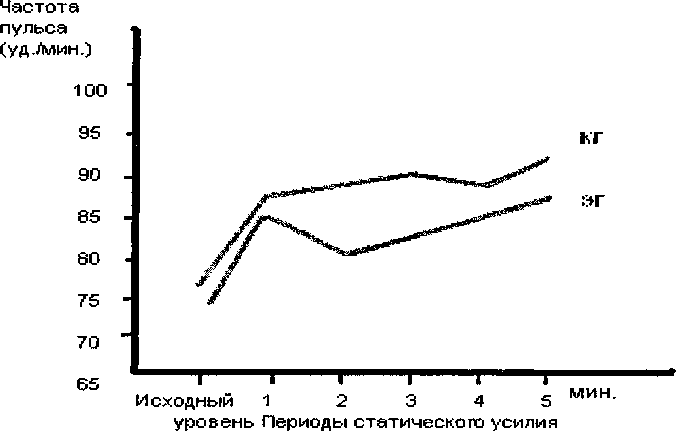

В рамках предварительных и итоговых комплексных обследований были проведены измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД) в ходе сжатия кистевого динамометра с усилием в 30 % от индивидуального максимального результата (рисунок).

Посредством функциональных проб проводилась оценка адаптационных реакций сердечнососудистой системы подростков на нагрузки статического характера. Обследования показали, что у атлетов ЭГ ЧСС в период предстартовых реакций за 1 минуту до начала пробы возрастает до 7578 уд/мин, в КГ - до 85-89 уд/мин. При выполнении усилия в период врабатывания ЧСС у атлетов ЭГ прирастает более выражено, чем в КГ (соответственно на 12,3 и 10,8 мин). С окончанием врабатывания ЧСС у подростков ЭГ находится в устойчивом состоянии, тогда как в КГ отмечается ее

Осинцев С.А.

Тренировка юных атлетов на начальном этапе спортивной подготовки в бодибилдинге

Динамика ЧСС у юных атлетов экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп при сжатии кистевого динамометра с усилием в 30 % от индивидуального максимального результата в течение 5 минут

изменение волнообразного характера. Средняя ЧСС во время выполнения пробы в ЭГ составляет 83 уд/мин, в КГ - 87 уд/мин, максимальная ЧСС -соответственно 94 и 98.

Это говорит о том, что реакция сердечнососудистой системы юных атлетов на силовые нагрузки статического характера различна в ЭГ и КГ и более благоприятна у юных атлетов ЭГ. Следовательно, тренировка в бодибилдинге способствует выработке приспособительных механизмов, обеспечивающих адекватную реакцию сердечно-сосудистой системы подростков на силовые напряжения. В большей степени это проявляется у юных атлетов, которые занимались по разработанной нами программе начальной физической подготовки.

Выводы

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что система спортивной тренировки в бодибилдинге, имеющая в своей основе концепцию оптимизации нагрузки, выступает интегральным и эффективным средством повышения физической подготовленности, совершенствования физического развития юных атлетов при положительном влиянии на их функциональное состояние и здоровье.

Полученные в настоящем исследовании выводы не претендуют на исчерпывающее решение проблемы многолетней, поэтапной подготовки юных спортсменов в бодибилдинге. Накопленный теоретический и фактический материал требует дальнейшего развития. Остаются мало изученными такие вопросы, как оптимизация организации и методики спортивной подготовки на этапах начальной специализации, углубленной тренировки и спортивного совершенствования; правила и критерии соревнований в юношеском бодибилдинге;

исследование личностно ориентированных характеристик перспективного в соревновательном отношении юного атлета с выявлением индикатора качества для каждой из таких характеристик, а также системы личностных взаимоотношений «тренер-ученик» в бодибилдинге и др.

Список литературы Тренировка юных атлетов на начальном этапе спортивной подготовки в бодибилдинге

- Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании/Б.А. Ашмарин. -М.: Физкультура и спорт, 1978. -223 с.

- Вейдер Д. Строительство тела по системе Джо Вейдера: пер. с англ./Д.Вейдер. -М.: Физкультура и спорт, 1991. -112 с.

- Волков В.Н. Тренированность (медико-биологический аспект)/В.Н. Волков, А.П. Исаев, Л.М. Куликов. -Челябинск, 1994. -В. 2. -Ч. 2. -195 с.

- Захаров Е. Энциклопедия физической подготовки. Методические основы развития физических качеств/Е. Захаров, А. Карасев, А. Сафонов. -М.: Лептос, 1994. -359 с.

- Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки: учеб. пособие/Л.П.Матвеев. -М.: Физкультура и спорт, 1977. -280 с.

- Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам/Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова. -М.: Медицина, 1988. -256 с.

- Филин В.П. Основы юношеского спорта/В.П. Филин, Н.А. Фомин. -М: Физкультура и спорт, 1980. -255 с.

- Шварценеггер А. Новая энциклопедия бодибилдинга/А. Шварценеггер, Б. Доббинс. -М.: ЭКСМО. 1993.-790 с.