Трепанации савромато-сарматского времени по материалам с территории Нижнего Поволжья

Автор: Перерва Е.В., Березина Н.Я., Кривошеев М.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 2 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения дефектов, выявленных на черепах кочевников раннего железного века Нижнего Поволжья из краниологической коллекции Научно-исследовательского института и Музея антропологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. На двух мужских черепах савромато-сарматского времени из могильников Быково (погр. 4 кург. 13) и Барановка (погр. 2 кург. 21) были обнаружены отверстия искусственного происхождения. Предпринята попытка определить способ и причины проведения операций, зафиксированных на костных останках. Для изучения выявленных дефектов использовались макроскопический и рентгенологический методы исследования. Удалось установить, что на своде черепа мужчины из могильника Быково была выполнена трепанация терапевтического характера методом выскабливания и прорезания. Человек после операции выжил, на что указывают признаки новообразованной костной ткани. На черепной коробке мужчины из могильника Барановка была проведена посмертная или предсмертная трепанация методом сверления и прорезания, осуществленная, вероятно, в ритуальных целях. В результате анализа способов и причин проведения манипуляций на черепах кочевников савромато-сарматского времени, сопоставления их с другими случаями трепанаций, известными по материалам раннего железного века Нижнего Поволжья и сопредельных территорий, изучения письменных и археологических данных удалось установить, что наиболее близкие аналогии находятся в Центральной Азии, Южной и Западной Сибири. Именно в этих регионах фиксируется широкое распространение посмертных ритуальных трепанаций. Что же касается навыков проведения терапевтических манипуляций на черепной коробке у савроматского населения Нижнего Поволжья, то, вероятнее всего, они связаны с проникновением античных традиций в области врачевания в середине I тыс. до н.э.

Савроматы, сарматы, кочевники, ранний железный век, нижнее поволжье, трепанация

Короткий адрес: https://sciup.org/145145994

IDR: 145145994 | УДК: 572+393 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.140-148

Текст научной статьи Трепанации савромато-сарматского времени по материалам с территории Нижнего Поволжья

В процессе работы с краниологической коллекцией Научно-исследовательского института и Музея антропологии Московского государственного университета, относящейся к савромато-сарматскому времени, были исследованы серии из курганных могильников в Волгоградской и Астраханской областях. В результате на двух черепах из могильников Быково и Бара-новка обнаружены следы искусственных манипуляций в виде перфораций свода. Целью данной работы является изучение выявленных дефектов, определение способа осуществления операций, выяснение характера и причин их проведения.

Материалы и методы исследования

Первый череп (инв. № КА–451) происходит из погр. 4 кург. 13 могильника Быково в Волгоградской обл. Раскопки проводились Волгоградской экспедицией ИИМК АН СССР под руководством К.Ф. Смирнова в 1955 г. Второй череп (инв. № КО–286/12) получен из погр. 2 (скелет 1) кург. 21 могильника Барановка в Черноярском р-не Астраханской обл. Раскопки осуществлялись Поволжской археологической экспедицией исторического факультета МГУ, возглавляемой Г.А. Федоровым-Давыдовым, в 1972 г.

Половозрастные определения проводились по стандартным методикам по костям черепа в связи с неполной сохранностью скелетов [Алексеев, Дебец, 1964; Балабанова, 1998; Brothwell, 1981; Meindl, Lovejoy, 1985]. Для дифференциальной диагностики применялись описательный макроскопический и рентгенодиагностический методы исследования. Рентгеновское изучение проводилось в НИИ и Музее антропологии МГУ на микрофокусном рентгеновском аппарате ПРДУ-02. Режим съемки: анодное напряжение трубки 50 кВ, анодный ток трубки 120 мкА, время экспозиции 3 с, увеличение ×2. При определении характера выявленных дефектов свода черепа и обсуждении их в контексте прижизненных и посмертных изменений использовалась методика судебно-медицинской экспертизы механических повреждений на ко стях скелета [Смольянинов, 1959; Пиголкин и др., 2002]. Подробное описание дефектов осуществлялось согласно рекомендациям, изложенным в работах М.Б. Медниковой [1997; 2001].

Местоположение и характеристика археологических комплексов

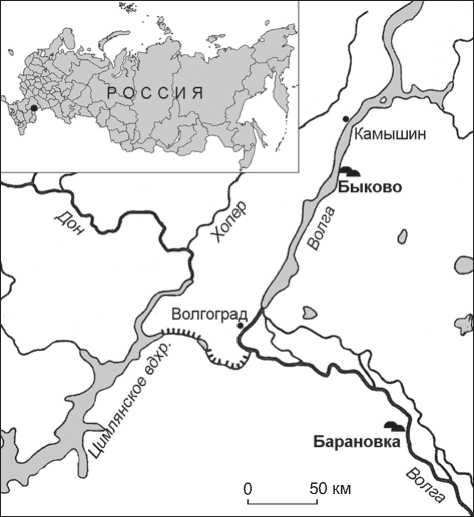

Могильник Быково расположен близ одноименного поселка Быковского р-на Волгоградской обл., на левом берегу Волги (рис. 1). В кург. 13, сооруженном

Рис. 1. Расположение курганных могильников, в которых зафиксированы случаи трепанации черепа у носителей савро-мато-сарматских культур.

в срубное время, было обнаружено впускное погр. 4 савроматского времени (VI–IV вв. до н.э.) [Смирнов, 1960, с. 206]. В нем находились о станки молодого мужчины, погребенного в вытянутом положении на правом боку, головой на запад.

Курганный могильник Барановка расположен на южной окраине одноименного села Черноярско-го р-на Астраханской обл. (рис. 1). В юго-восточном секторе кург. 21 было обнаружено впускное погр. 2, представлявшее собой захоронение в двойном подбое [Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1989, с. 48]. Костяк 1 располагался вдоль западной стенки могилы на глубине 158 см в небольшом углублении. Череп лежал на правой височной кости. Погребенный был уложен на подстилке в вытянутом положении на спине, головой на юго-юго-запад. В ногах стоял шаровидный

б

в лощеный сероглиняный лепной сосуд с обломанной ручкой. У правой бедренной кости находился короткий (45 см) меч с кольцевым навершием и прямым перекрестием, вдоль левой – наконечник втульчатого двухперого копья длиной 33 см, оселок длиной 9,5 см, железное кресало в обломках и кремень. Возле правой берцовой кости обнаружены костные останки барана и обломок железного ножа. Судя по «воинской» бронзовой фибуле, найденной у костяка 2, данное захоронение относится к первой половине I в. н.э. [Кропотов, 2010, с. 59–62].

Описание находок

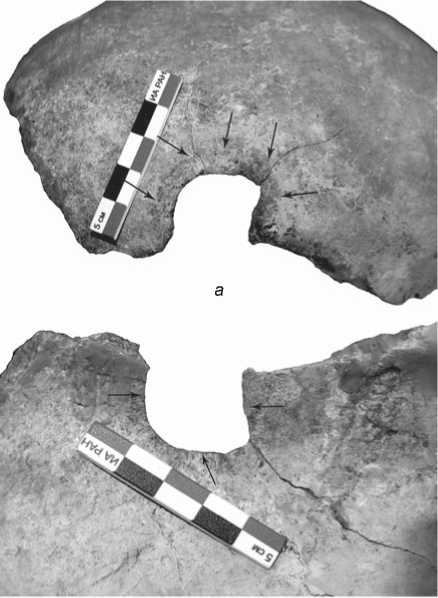

Череп из могильника Быково. Изучались фрагменты лобной, теменных и затылочной костей, а также нижней челюсти мужчины 30–35 лет. В центральной части правой теменной кости, несколько выше чешуйчатого края, в области нижней височной линии, зафиксирована перфорация. Сама кость представлена лобным и сагиттальным краями; затылочный и чешуйчатый обломаны. Нижняя часть перфорации отсутствует в связи с тем, что чешуйчатый край теменной кости не сохранился.

Дефект имеет подпрямоугольную форму с закругленным левым верхним краем. Размер на внешней поверхности кости (входное отверстие) в сагиттальной плоскости 38,5 мм, в поперечной – 32,5 мм; на внутренней поверхности (выходное отверстие) – 22 × 18 мм (рис. 2, а , б ). Внешние края и стенки дефекта гладкие, ровные, слегка закругленные. Внутренняя структура теменной кости не прослеживается. Стенки шириной до 7 мм покрыты новообразованной надкостницей, скошены в полость черепа. На внутренней поверхности теменной кости следов воспалительного процесса не обнаружено. Края ровные, оформленные. Стенка лобного края дефекта практически вертикальная, сагиттального и затылочного – скошены. Судя по внешнему виду, дефект первоначально имел ромбовидную форму с закругленными углами, длинной осью был ориентирован по сагиттальному шву. На верхнем крае дефекта имеются две трещины, направленные к стреловидному шву, еще одна отходит от верхнего правого угла («лобного угла») в сторону лобной кости. Скорее всего, они появились посмертно в результате воздействия внешних факторов.

Операция осуществлялась прижизненно. Наличие следов заживления на стенках и краях дефекта указы-

Рис. 2. Правая теменная кость мужчины 30–35 лет из погр. 4 кург. 13 могильника Быково.

а – трепанационное отверстие; б – область трепанации со стороны эндокрана; в – рентгенограмма области перфорации.

вает на ее благоприятный исход. Человек длительное время прожил после манипуляции. Трепанация, вероятно, выполнялась праворуким человеком, который, комбинируя методы проведения операции – выскабливание и прорезание острым предметом сверху вниз, – осуществлял удаление костной ткани. В результате этого стенки, края и углы дефекта с сагиттального и затылочного края теменной кости имеют более пологую и округлую форму.

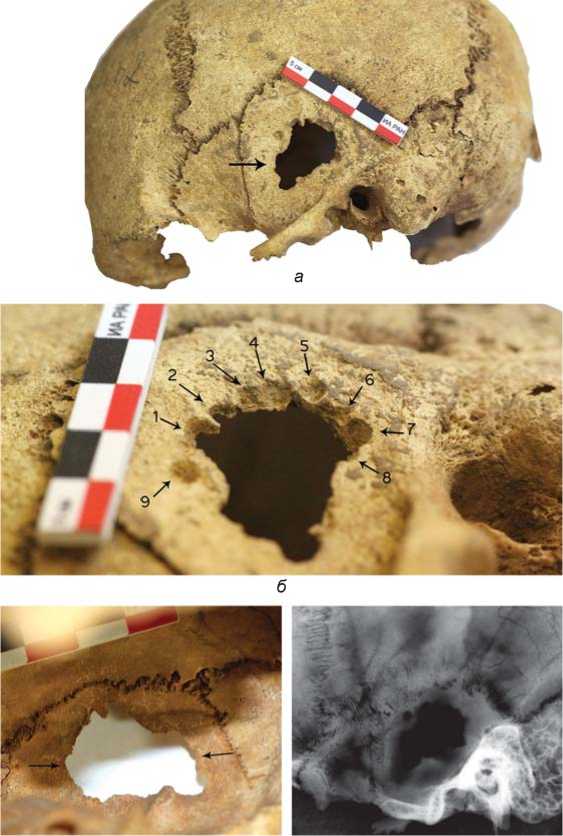

Череп из могильника Барановка. Он принадлежал мужчине 25–35 лет. Сохранился не полно стью: отсутствует лицевой отдел и большая часть основания. Изучался свод черепа. В чешуйчатой части височной ко сти обнаружен сквозной дефект неправильной подтрапециевидной формы, длинной осью ориентированный в сагиттальном направлении. Основание «трапеции» расположено ближе к теменному краю, а ее вершина – к клиновидному (рис. 3, а ). Длина дефекта 29,5 мм, наибольшая ширина 22 мм. Толщина кости в месте повреждения 3 мм. Наружные и внутренние края дефекта острые.

Верхний край перфорации представляет собой дугу со скошенными внутрь стенками, образованными в результате просверливания восьми различных по размеру отверстий, между которыми имеются перегородки до 2 мм толщиной (рис. 3, б). Первое расположено в 17 мм от верхнего края чешуи и в 24 мм от теменного края височной ко сти. Оно полукруглое, сквозное, со скошенными в полость черепа стенками. Наружный диаметр 4 мм, внутренний – 2 мм. Второе сквозное отверстие находится в 1,5 мм от первого. Его наружный диаметр 2 мм, внутренний – 1,5 мм. Третий дефект расположен в 2 мм от предыдущего. Представляет собой разрушенное отверстие, от которого сохранилась стенка

с

правой

стороны. Его предполагаемый диаметр 2,5 мм. Четвертый дефект, расположенный в 2 мм от третьего, имеет сходную структуру. Предполагаемый диаметр 3 мм. Пятый дефект представляет собой полукруглую ямку диаметром 4 мм. От шестого сохранился лишь фрагмент стенки размером 2 × 2 мм. Седьмой дефект расположен в 6 мм от предыдущего, его диаметр 4 мм. Восьмое отверстие сквозное, диаметром 3 мм. Оно прилегает к седьмому дефекту, частично затрагивая его левую стенку, и находится в 10 мм от основания скулового отростка. Еще одно несквозное отверстие обнаружено в 4 мм от пер-

вг

Рис. 3. Трепанированный череп мужчины из погр. 2 кург. 21 могильника Барановка.

а – трепанация в области левой височной кости (вид с фронтальной стороны); б – трепанационное отверстие со следами множественных перфораций; в – область трепанации со стороны эндокрана; г – рентгенограмма области перфорации.

вого дефекта. Оно находится в 14 мм от верхнего края чешуи височной ко сти и на таком же расстоянии от клиновидного края. Дефект представляет собой ямку с округлым дном глубиной 1,5 мм, диаметром 3,5 мм.

Следов воспалительного процесса на внутренней и наружной поверхностях височной кости не обнаружено. Признаков новообразованной костной ткани не выявлено. Предположительно после просверливания ряда отверстий в дистальной части височной ко сти стенки между ними были пропилены или прорезаны, затем кость на месте дефекта была приподнята и выломана. Техника выполнения трепанации черепа – сверление и прорезание [Медникова, 2001, с. 31]. Операция была проведена посмертно, вероятнее всего, в ритуальных целях.

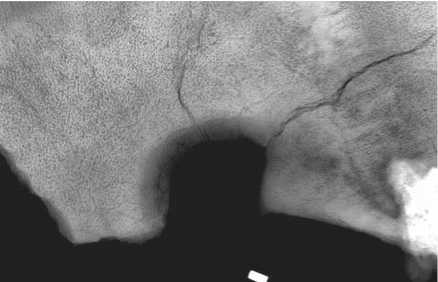

Результаты рентгенологического исследования

На рентгенограмме черепа мужчины из погр. 4 кург. 13 могильника Быково наблюдаются округлое сквозное отверстие и два отходящих от него радиальных линейных перелома. Характер растрескивания и отсутствие костной реакции на всем их протяжении свидетельствуют скорее о позднем возникновении переломов вследствие тафономических процессов. Наличие более плотной недифференцированной костной ткани вокруг отверстия и замыкающей пластинки в краеобразующей зоне теменной кости указывает на длительный и успешный процесс заживления (см. рис. 2, в ).

На рентгенограмме черепа мужчины из погр. 2 кург. 21 могильника Барановка наблюдается отверстие в чешуе правой височной кости. Его края неровные, образованы округлыми выемками небольшого размера (в среднем 3–4 мм в диаметре). Также фиксируется несколько вдавлений на наружной компактной пластинке (незавершенные перфорации) по краю основного дефекта и одно сквозное отверстие в 4 мм от него. Реакции кости, перестройки костной ткани, формирования замыкающей пластинки на рентгенограмме не прослеживается, что указывает на выполнение трепанации незадолго до смерти индивида или посмертно (см. рис. 3, г ).

Обсуждение

По материалам сарматского времени с территории Нижнего Поволжья известно сравнительно немного случаев проведения операций на голове. Впервые трепанацию у сарматов описал Д.Г. Рохлин. Он опубликовал рентгенограмму черепа, происходящего из Донской обл. (современная территория Волгоградской обл., Республики Калмыкия и Ростовской обл.), и предположил, что операция имела терапевтический характер [Рохлин, 1965, с. 174, 195].

Судебно-медицинский эксперт В.В. Сидоров изучил черепную коробку мужчины позднесарматского времени (III–IV вв. н.э.) из кург. 4 могильника близ станицы Глазуновской в Кумылженском р-не Волгоградской обл. (раскопки Л.В. Гуренко в 1996 г.) и установил, что в заднем отделе теменной ко сти справа в 32 мм от стреловидного шва и в 23 мм от правой ветви лямбдовидного шва расположено трепанационное отверстие овальной формы размерами 7 × 6 мм [Гуренко, 1996].

Е.В. Перервой была изучена трепанация черепа из могильника Перегрузное I. Захоронение датировано I в. н.э. На черепе женщины выявлены перфорация и повреждение в виде незаконченной трепанации. Способ выполнения операции – сверление. Манипуляции были проведены посмертно, вероятно, в ритуально-символических целях [Перерва, 2012, с. 131].

В.И. Мамонтовым с соавторами описаны три трепанационных отверстия, выполненные путем сверления на черепе женщины 35–45 лет из могильника Вербовский I, датируемого I – первой половиной II в. н.э. Первое отверстие располагалось на левой теменной кости, второе в стреловидном шве, третье – в затылочном [Мамонтов, Обраменко, Перерва, 2018]. Отсутствие следов заживления указывает на предсмертный и/или посмертный характер трепанации, а наличие богатого погребального инвентаря в захоронении, множественность отверстий, как и локализация дефектов, свидетельствуют о ритуально-символическом значении проведенной операции [Там же, с. 100].

О трепанациях у сарматов имеются сведения и в исследованиях П.С. Рыкова и С.В. Киселева [Рыков, 1926, с. 105; Киселев, 1951, с. 403]. Д.А. Кириченко в обзоре, посвященном анализу таких операций у сарматских племен, приводит ряд случаев, описанных на материалах эпохи раннего железного века из Венгрии и Румынии [2016, с. 114].

В настоящий момент у носителей савромато-сар-матских культур на территории Нижнего Поволжья зафиксированы две прижизненные трепанации терапевтического характера: описанная Д.Г. Рохлиным и выявленная в данном исследовании. Аналогичные операции, проведенные методом скобления и завершившиеся удачно, описаны в отечественной научной литературе по материалам раннего железного века из Южной Сибири и Западного Казахстана. Так, Э. Мерфи зафиксировала случай трепанации черепа женщины из могильника Аймырлыг (Чаа-Хольский кожуун Республики Тыва). Перфорация располагалась в левой части лобной кости. Операция, по мнению Э. Мэрфи, была выполнена в лечебных целях [Murphy, 2003]. Т.А. Чикишевой с соавторами исследованы три случая прижизненной трепанации на черепах носителей пазырыкской культуры IV–III вв. до н.э. из рядовых погребений могильников Бике III, Казыл-Джар IV и V в Горном Алтае. Установлено, что операции проводились разными хирургами методом выскабливания в два этапа [Чикишева и др., 2014; Кривошап-кин и др., 2014]. Е.П. Китов и А.З. Бейсенов описали прижизненную трепанацию в затылочной части черепа женщины 35–45 лет из кург. 25 могильника Бир-лик (Баянаульский р-н Павлодарской обл. Республики Казахстан). Погребение относится к тасмолинской археологической культуре VII–V вв. до н.э. [Китов, Бейсенов, 2015].

Все указанные трепанации выполнены техникой скобления, проводились в лечебных целях. Люди после операции выжили, что доказывают следы успешного заживления и формирования новообразованной кости в месте хирургического вмешательства. Скобление как способ проведения терапевтической трепанации черепа, по мнению ряда исследователей [Ortner, Putschar, 1981; Erdal Y.S., Erdal O.D., 2011], является наиболее безопасным. А.Л. Кривошапкин с соавторами, подробно изучив технику осуществления прижизненных операций у кочевников Горного Алтая, предположили, что такой метод в древности давал самый высокий процент выживаемости при проведении операций на черепе [Кривошапкин и др., 2014, с. 67].

В настоящее время о медицинской культуре и практике савроматов, сарматов и скифов известно немного. Сегодня в арсенале историков медицины имеются лишь три основных источника: письменные свидетельства античных авторов, археологические находки и антропологические материалы погребальных памятников степной Евразии. Сведения античных авторов о развитии медицинских знаний у кочевников раннего железного века очень отрывочны. Так, у Геродота есть упоминания о конопляной бане и использовании растирки из растений в качестве примитивного мыла у скифов (История, IV, 75). У Плиния Старшего есть упоминания о скифском корне, который сарматы используют для лечения многих болезней и о змеиных ядах, применяемых также для врачевания (Естественная история, XXV, 82, 83; XXIX, 69, 70). К сожалению, на этом сведения античных авторов заканчиваются. Из археологических источников следует выделить вазу IV в. до н.э. из кургана Куль-Оба в Крыму, на которой изображены операция по вправлению челюсти травмированному воину или удалению зуба и перевязка голени раненому скифу [Белова, Гуляева, Чернышева, 2016, с. 205].

Что же касается антропологических свидетельств, доказывающих высокий уровень медицинских знаний у номадов степной зоны Евразии в раннем железном веке, то следует упомянуть большой процент залеченных ранений черепа и костей посткраниального скелета, случаи удачно проведенных ампутаций конечностей у сарматов и кочевников [Перерва, Березина, 2015; Перерва, Клепиков, 2018; Murphy, 2003]. Однако все эти свидетельства не позволяют однозначно ответить на вопрос, откуда скифы, савроматы и сарматы получили навыки и знания, дающие возможность осуществлять сложные хирургические операции.

Для изучения данного вопроса необходимо вновь обратиться к письменным источникам. В работах античных авторов есть сведения о скифских асклепи-адах. Так, знаменитый сатирик Лукиан Самосатский (II в. н.э.) писал о скифских врачах Анахарсисе и Ток-сарисе. Последний умер в Афинах и даже был при- знан героем и потомком Асклепия [Латышев, 1948]. М.Б. Мирский, ссылаясь на Геродота и Плутарха, указывает, что у скифов имелись «профессиональные» врачи, которые, правда, одновременно были колдунами и жрецами. Исследователь поддерживает мнение Н.С. Думки [1956, с. 58] о том, что на территории Скифии существовали собственные школы для обучения медицине, доказывая это наличием в некоторых грекоскифских поселениях асклепейонов [Мирский, 2005, с. 12]. Афиняне считали скифских врачей знатоками своего дела. Л.Ф. Змеев предполагал, что врачебные знания у скифов и других кочевых народов, обитавших в степях до нашей эры, были прерогативой полу-специального сословия целителей (волхвы, младшие жрецы), а их источником могли быть персы, арабы, греки и египтяне [1896, с. 101].

На наш взгляд, вероятнее всего, медицинский опыт скифы и сарматы переняли у своих античных соседей. Именно на скифо-сарматское время приходится деятельность знаменитого греческого врача Гиппократа, который побывал в Скифии и оставил описания жителей этой страны, болезней скифов и легенд о саврома-тах в книге «О воздухе, водах и местностях» [Гиппократ, 1936, с. 275–306]. В другой его книге – «О ранах головы» – в гл. 9 описаны показания к трепанациям. Подробно указаны причины и способы проведения операций на голове. Даны рекомендации по наблюдению за больным после проведения трепанации [Там же, с. 581–601]. Сходной точки зрения придерживаются и Т.А. Чикишева с соавторами, которые провели междисциплинарное исследование трех прижизненных трепанаций у кочевников Горного Алтая. По их мнению, появление медицинских знаний и инструментов, необходимых для успешного выполнения таких операций, в Южной Сибири могло быть связано с проникновением на эту территорию греческих военных хирургов [Чикишева и др., 2014, с. 139].

Что же касается посмертных трепанаций, осуществленных способом сверления, то такие случаи также описаны на материалах Южной Сибири, Казахстана и Монголии. Рядом авторов изучены трепанированные черепа из погребений таштыкской культуры II в. до н.э. – V в. н.э. С.В. Киселев, исследуя памятники этого времени на Енисее, зафиксировал случаи посмертной трепанации в затылочной части. По его мнению, операции проводились для извлечения мозга и подготовки к мумификации трупов [Киселев, 1951, с. 403]. И.И. Гохман отметил, что в некоторых могильниках таштыкской культуры частота встречаемости трепанированных черепов достигает 80–90 %. Дефекты локализуются в затылочной области. Варианты трепанаций в каждом могильнике разные, что указывает на распространение специфических традиций [Гохман, 1989]. Посмертная трепанация зафиксирована С.И. Руденко во втором Пазырыкском кургане

V в. до н.э. и в Шибинском кургане II–I вв. до н.э. [1953, с. 342–360].

П. Боевым и О. Исмагуловым описан трепанированный череп мужчины из кургана могильника Кара-бие в Карагандинской обл. Казахстана. Погребение датировано V–III вв. до н.э. На задней части левой височной кости и на затылочной кости с левой стороны обнаружены шесть отверстий диаметром 7,0–7,5 мм, расположенных косо по направлению от верхнемедиальной к нижнемедиальной стороне черепной капсулы [Боев, Исмагулов, 1962].

А.Д. Грач выявил трепанацию на антропологических материалах саглынской культуры (V в. до н.э. – III в. до н.э.) из могильников Саглы-Бажи II и Мажа-лык-Ховузу I, II в Туве. Исследователь предположил, что операции проводились для извлечения мозга при бальзамировании трупов [Грач, 1980, с. 73–74].

Б. Наран и Д. Тумэн приводят описание черепа 47-4 (АТ-129) из Чандманьского (Улангом) могильника VII–III вв. до н.э. в Монголии. На своде обнаружено семь трепанационных отверстий. Несколько из них было высверлено. Больной умер во время операции, или трепанация была выполнена после его смерти [Наран, Тумэн, 1997, с. 126–127]. М.Б. Медникова исследовала краниологические серии поздне-тагарского времени из могильников Самохвал, Тагар-ский Остров и Казыл-Куль в Хакасии. На обширном антропологическом материале ею описаны посмертные трепанации, выполненные разными способами. Дефекты сильно различаются по форме [Медникова, 1997, с. 138]. Группой исследователей, изучавшей население Центрального Азии раннего железного века, описаны трепанации на 10 черепах, выполненные способом сверления. Во всех случаях дефекты локализованы на затылочной ко сти или задней части теменных. Количество перфораций на черепах варьирует от 1 до 15 [Китов, Китова, Орабай, 2016, с. 369–378].

Особый интерес по характеру проведения и технике исполнения трепанации на черепе представляют для нас две находки: череп мужчины 45–55 лет из могильника Каракемер в Центральном Казахстане [Китов, Бейсенов, 2015, с. 39] и череп женщины из кург. 1 сакского времени в урочище Каспан Жетысу (Алматинская обл., Республика Казахстан) [Бейсенов и др., 2018, с. 143]. В обоих случаях на месте операций отсутствуют следы репарационных процессов и воспалений. Эти два случая имеют сходство с обсуждаемой нами трепанацией черепа мужчины среднесарматского времени из могильника Барановка по таким критериям, как множественность отверстий, их размер, расположение по кругу, метод проведения манипуляции – сверление, характер дефектов, расположенных под различными углами, и последующее их соединение в общий трепанационный вход.

Большая часть исследователей, описавших посмертные трепанации на центрально-азиатских материалах, придерживаются мнения о том, что данная операция является подготовительной процедурой при мумификации или бальзамировании трупа [Руденко, 1953, с. 332; Грач, 1980, с. 73–74; Киселев, 1951, с. 403; Кызласов, 1960, с. 101; Китов, Китова, Орабай, 2016, с. 377]. Эта точка зрения имеет право на существование, в особенности в связи с широким распространением обрядов бальзамирования и мумифицирования покойников на территории Центральной и Средней Азии в раннем железном веке. В случае с антропологическими материалами из Нижнего Поволжья, среди которых выявлены черепа с признаками посмертных трепанаций, выполненных способом сверления, подобные объяснения неприемлемы. В погребениях раннего железного века на этой территории не обнаружено доказательств мумификации и бальзамирования трупов. Истоки обычая посмертных манипуляций с черепной коробкой у степных кочевников юга Восточно-Европейской равнины в I в. н.э., вероятнее всего, следует искать в культурах Центральной Азии эпохи раннего железа, общность которых с сарматскими подтверждается археологическими материалами [Скрипкин, 1992, с. 19–40; Яценко, 2006, с. 123–125]. Возможно, наряду с погребальными особенностями и инновациями южно-сибирского и центрально-азиатского происхождения в материальной культуре, зафиксированными в комплексах I–II и II– IV вв. н.э. в Нижнем Поволжье, мигрантами с востока были принесены и традиции, связанные с посмертной ритуальной трепанацией черепа.

Еще одним аргументом в пользу высказанного предположения является то, что все погребения среднесарматского времени, где были обнаружены черепа с перфорациями, можно охарактеризовать как элитные или неординарные. В двух случаях (могильники Перегрузное и Вербовский) это женские захоронения с богатым погребальным инвентарем, включающим золотые украшения, вооружение и предметы ритуально-магического назначения. Рассматриваемое погребение могильника Барановка, которое уже только по своей конструкции является далеко не рядовым, можно отнести к захоронениям воинов среднесарматского общества, о чем свидетельствуют размер кургана, глубина могильной ямы, наличие короткого меча и наконечника копья. В связи с этим укажем на результаты анализа погребений, где обнаружены костные останки людей с посмертными трепанациями в Центральной Азии. Так, по мнению С.И. Руденко, у носителей пазырыкской культуры трепанация черепа практиковалась исключительно в отношении влиятельных лиц, т.к. в рядовых захоронениях она не зафиксирована [1949]. А.З. Бейсенов и Е.П. Китов также указывают на высокий социальный статус индивидов с по- смертной трепанацией черепа из погребений сакской эпохи в Центральном Казахстане. Авторы считают, что эти захоронения принадлежат элите тасмолинской общности [Бейсенов, Китов, 2014, с. 31].

Заключение

Впервые на краниологических материалах савро-матского времени зафиксирован случай прижизненной хирургической операции с удачным исходом, а на среднесарматских описана посмертная трепанация черепа, выполненная методом сверления и прорезания. На черепной коробке молодого мужчины из могильника Быково осуществлена операция, назначением которой, вероятнее всего, было оказание медицинской помощи при травме. Оперативное вмешательство прошло удачно, и человек после проведенного лечения прожил достаточно долго.

На черепной коробке мужчины из могильника Ба-рановка посмертно или предсмертно в ритуальных целях был выполнен целый комплекс манипуляций (сверление девяти отверстий, прорезание перемычек, выламывание костной пластины), значение которых в настоящий момент определить затруднительно. Наличие не до конца просверленных отверстий, их разный диаметр и наклон, специфическая форма перфорации в виде незаконченной сферы – все это, с одной стороны, может говорить о неопытности человека, проводившего данные манипуляции, с другой – о том, что они осуществлялись торопливо либо были выполнены в процессе тренировки навыков. Обращает на себя внимание и нехарактерная локализация трепанационного отверстия. Ближайшие аналогии трепанации височной области описаны М.Б. Медниковой на материалах из могильника Кызыл-Куль позднета-гарского времени. Перфорации выполнены совершенно иными способом и техникой, но тоже посмертно и, вероятно, в ритуальных целях [Медникова, 2001, с. 212–217].

Попытка интерпретации трепанаций черепа у сав-ромата и сармата из нижневолжских могильников заставляет нас обращаться к аналогиям, описанным на материалах Центральной Азии, Южной и Западной Сибири. Не вызывают сомнений восточные корни традиции по смертных ритуальных трепанаций у среднесарматского населения Нижнего Поволжья. Прямые аналоги известны в Центральном и Западном Казахстане. Что касается терапевтических операций савромато-сарматского времени, то, скорее всего, истоки данных навыков и знаний имеют юго-западное, античное происхождение. Они могли проникать на территорию Юго-Восточной Сибири и Центральной Азии в результате контактов античного и варварского (кочевого) миров.

Работа выполнена за счет грантов РФФИ (проект № 19-0900471) и МГУ им. М.В. Ломоносова для поддержки ведущих научных школ МГУ «Депозитарий живых систем Московского университета» в рамках Программы развития МГУ. Выражаем благодарность доктору исторических наук, академику РАН, директору Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ А.П. Бужиловой за научное консультирование и возможность работы в фондах института и с оборудованием, приобретенным по Программе развития МГУ.

Список литературы Трепанации савромато-сарматского времени по материалам с территории Нижнего Поволжья

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия: Методика антропологических исследований. – М.: Наука, 1964. – 128 с.

- Балабанова М.А. Методика палеоантропологических исследований: учеб.-метод. пособие. – Волгоград: Волгогр. гос. ун-т, 1998. – 84 с.

- Бейсенов А.З., Китов Е.П. Посмертная трепанация черепов в элитных захоронениях сакской эпохи Центрального Казахстана // Изв. Алт. гос. ун-та. – 2014. – № 4/2 (84). – С. 31–41.

- Бейсенов А.З., Дуйсенбай Д.Б., Китов Е.П., Кулькова М.А. Исследования сакских курганов в урочище Каспан в Жетысу // Теория и практика археологических исследований. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2018. – № 3. – С. 138–162.

- Белова Л.И., Гуляева Е.Ш., Чернышева И.В. Исторические свидетельства о медицинской культуре народов Нижнего Поволжья с раннего железного века до распада Золотой Орды // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. – 2016. – № 3. – С. 204–209.

- Боев П., Исмагулов О. Трепанированный череп из Казахской ССР // СЭ. – 1962. – № 2. – С. 131–132.

- Гиппократ. Избранные книги. – М.: Гос. изд-во биол. и мед. лит., 1936. – 736 с.

- Гохман И.И. Палеоантропология и доисторическая медицина // Антропология – медицине. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1989. – С. 5–16.

- Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. – М.: Наука, 1980. – 256 с.

- Гуренко Л.В. Отчет о проведении археологических исследований в Кумылженском районе Волгоградской области (у станицы Глазуновской) в 1996 г. // Архив ВОКМ. № 205. – Из содерж.: Сидоров В.В. Акт судебно-медицинского исследования № 8. – С. 21–30.

- Дворниченко В.В., Федоров-Давыдов Г.А. Раскопки курганов в зоне строительства Калмыцко-Астраханской и Никольской рисовых оросительных систем // Сокровища сарматских вождей и древние города Поволжья. – М.: Наука, 1989. – С. 14–132.

- Думка Н.С. О скифской медицине // Сов. здравоохранение. – 1956. – № 6. – С. 58–59.

- Змеев Л.Ф. Чтения по врачебной истории России. – СПб.: [Тип. В. Демакова], 1896. – [4], 252 с.

- Кириченко Д.А. О случаях трепанации у сарматских племен Евразии // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2016. – № 2. – С. 112–119.

- Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. – М.: Наука, 1951. – 644 с.

- Китов Е.П., Бейсенов А.З. Черепа с трепанациями из курганов раннего железного века Сарыарки // Вестн. Моск. ун-та. Сер. XXIII: Антропология. – 2015. – № 1. – С. 37–48.

- Китов Е.П., Китова А.О., Орабай Е. Посмертные манипуляции с костями человека (данные о мумификации) у населения Центральной Азии в раннем железном веке // Stratum plus: Археология и культурная антропология. – 2016. – № 3. – С. 369–380.

- Кривошапкин А.Л., Чикишева Т.А., Зубова А.В., Курбатов В.П. Трепанации у населения Горного Алтая V–III века до н.э. // Вопр. нейрохирургии. – 2014. – Т. 78, № 3. – С. 62–71.

- Кропотов В.В. Фибулы сарматской эпохи. – Киев: АДЕФ-Украина, 2010. – 384 с.

- Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины (I в. до н.э. – V в. н.э.). – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1960. – 198 с.

- Латышев В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // ВДИ. – 1948. – № 1. – С. 221–315.

- Мамонтов В.И., Обраменко И.Е., Перерва Е.В. Трепанация черепа из захоронения среднесарматского времени с территории Волгоградской области // Вестн. Моск. ун-та. Сер. XXIII: Антропология. – 2018. – № 1. – С. 86–100.

- Медникова М.Б. К вопросу о распространении посмертной трепанации черепов в Центральной Азии // РА. – 1997. – № 4. – С. 130–188.

- Медникова М.Б. Трепанации у древних народов Евразии. – М.: Науч. мир, 2001. – 304 с.

- Мирский М.Б. Медицина России X–XX веков: очерки истории. – М.: РОССПЭН, 2005. – 632 с.

- Наран Б., Тумэн Д. Травматические повреждения на черепах Чандманьского могильника // РА. – 1997. – № 4. – С. 122–130.

- Перерва Е.В. Случай трепанации у сарматов (по антропологическим материалам из могильника Перегрузное I) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. XXIII: Антропология. – 2012. – № 2. – С. 123–133.

- Перерва Е.В., Березина Н.Я. Боевые столкновения: наконечники стрел в скелетах кочевников (по материалам сарматских погребений IV в. до н.э. – IV в. н.э.) // Палеоантропологические и биоархеологические исследования: традиции и новые методики. – СПб.: Лема, 2015. – С. 20–22.

- Перерва Е.В., Клепиков В.М. Случай прижизненной ампутации предплечья у воина среднесарматского времени // КСИА. – 2018. – № 253. – С. 417–431.

- Пиголкин Ю.И., Баринов Е.Х., Богомолов Д.В., Богомолова И.Н. Судебная медицина: учеб. – М.: ГЭОТАР- Мед, 2002. – 360 с.

- Рохлин Д.Г. Болезни древних людей. – М.; Л.: Наука, 1965. – 302 с.

- Руденко С.И. Культура Алтая времени сооружения пазырыкских курганов // КСИИМК. – 1949. – Вып. XXVI. – С. 97–109.

- Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – 402 с.

- Рыков П.С. Археологические раскопки и разведки в Нижнем Поволжье и Уральском крае летом 1925 г. (предварительный отчет) // Изв. Краевед. ин-та изучения Южно-Волжской обл. при Саратов. гос. ун-те. – 1926. – Т. 1. – С. 89–134.

- Скрипкин А.С. Азиатская Сарматия: Проблемы хронологии, периодизации и этнополитической истории: науч. докл., представленный в качестве дис. … д-ра ист. наук. – М., 1992. – 46 с.

- Смирнов К.Ф. Быковские курганы // Древности Нижнего Поволжья. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – Т. II: Итоги работы Сталинградской археологической экспедиции. – С. 169–268. – (МИА; № 78).

- Смольянинов В.М. Судебная медицина: учеб. для студентов мед. ин-тов. – М.: Медгиз, 1959. – 368 с.

- Чикишева Т.А., Зубова А.В., Кривошапкин А.Л., Курбатов В.П., Волков П.В., Титов А.Т. Комплексное исследование трепанаций у ранних кочевников Горного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2014. – № 1. – С. 130–141.

- Яценко С.А. Костюм древней Евразии (ираноязычные народы). – М.: Вост. лит., 2006. – 664 с.

- Brothwell D.R. Digging up Bones. – Third Ed. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1981. – 71 p.

- Erdal Y.S., Erdal O.D. A Review of Trepanations in Anatolia with New Cases // Intern. J. of Osteoarchaeology. – 2011. – Vol. 21. – P. 505–534.

- Meindl R.S., Lovejoy C.O. Ectocranial Sature Closure: A revised Method for the Determination of Skeletal Age at Death Based on the Lateral-Anterior Sutures // Am. J. of Phys. Anthropol. – 1985. – Vol. 68. – P. 57–66.

- Murphy E.M. Trepanations and Perforated Crania from Iron Age South Siberia: An Exercise in Differential Diagnosis // Trepanation: History, discovery, theory. – Lisse: Swets & Zeitlinger Publishers, 2003. – P. 209–221.

- Ortner D.J., Putschar W.G. Identifi cation of pathological conditions in human skeletal remains // Smithonian contributions anthropological. – Wash.: Smithonian Institution Press, 1981. – N 28. – P. 57–59.