Три сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту. Сценарий третий: переход от среднего к верхнему палеолиту в Африке и проблема заселения Евразии человеком современного антропологического типа

Автор: Деревянко А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 (46), 2011 года.

Бесплатный доступ

В предыдущих статьях цикла были рассмотрены евразийский и китайско-малайский сценарии перехода от среднего к верхнему палеолиту. Иная модель прослеживается на территории Африки. На материалах широчайшего круга источников показано, что несмотря на большую вариабельность палеолитических индустрий на Африканском континенте, для них характерна общая тенденция - сохранение среднепалеолитической стратегии расщепления ядрищ. Для переходных индустрий Северной и Восточной Африки типичны атерийские наконечники и орудия геометрических форм с притупленным краем.

Южная, северная и восточная африка, переход от среднего к верхнему палеолиту, индустрии стилбей, ховисонс порт, атер, даббан, сакутиек

Короткий адрес: https://sciup.org/14522854

IDR: 14522854 | УДК: 903

Текст научной статьи Три сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту. Сценарий третий: переход от среднего к верхнему палеолиту в Африке и проблема заселения Евразии человеком современного антропологического типа

В трех предыдущих статьях, опубликованных в журнале «Археология, этнография и антропология Евразии» [2010а, б; 2011] рассмотрены два сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту в Евразии, выделенных на основе анализа каменной индустрии и палеоантропологического материала местонахождений в хронологическом диапазоне 100-30 тыс. л.н. Первый, характеризующийся спецификой форм пластинчатого расщепления, стандартизацией орудийного набора (скребки, резцы, сверла, проколки, остроконечники на пластинах и т.д.), прослеживается в Северной, Центральной, Юго-Западной, Малой Азии и Европе. На этой обширной территории наблюдается большая вариабельность в позднесреднепалеолитических индустриях, но в то же время имеется много общих элементов в первичной и вторичной обработке камня, что позволяет говорить о едином сценарии перехода к верхнему палеолиту. Здесь на протяжении среднего и финального этапов среднего палеолита увеличивалась роль пластинчатого расщепления и получаемые заготовки становились основой для изготовления каменных орудий многих верхнепалеолитических типов.

Другой сценарий перехода от среднего к верхнему палеолиту прослеживается в Восточной и ЮгоВосточной Азии. Археологический материал убедительно свидетельствует о несомненном единстве палеолитических индустрий на этой территории в течение 1,5 млн лет и их существенном отличии от индустрий о стальной части Евразии. В китайско-малайской зоне не выявлена леваллуазская система первичного расщепления, преобладают нуклеу-

сы для снятия отщепов, орудия труда оформлены на отщепах или специальных заготовках. Бифасиаль-ная система возникла на этой территории конвер-гентно, и орудия типа рубил и кливеров появились ок. 1 млн л.н., на 400 тыс. лет раньше, чем в Европе. В Восточной и Юго-Восточной Азии палеолитические индустрии развивались эволюционно таким образом, что нет убедительных критериев для выделения среднего палеолита. Отсутствие здесь левал-луазской системы не могло привести к конвергентному появлению пластинчатого расщепления. Оно появилось на этой территории ок. 30 тыс. л.н., а может быть, и несколько ранее с приходом мигрантов из сопредельных регионов Монголии и Южной Сибири. Пластинчатое, а позднее и микропластинчатое расщепление сосуществовало в китайско-малайской зоне с отщеповым на протяжении 10–30 тыс. лет, причем доля отщепов, используемых в качестве заготовок, в Южном Китае и Юго-Восточной Азии значительно больше, чем пластин. Все это свидетельствует о существенных отличиях процессов перехода от среднего к верхнему палеолиту в китайско-малайской зоне по сравнению с другими территориями Евразии. В Восточной и Юго-Восточной Азии в интервале 100–30 тыс. л.н. не прослеживается прихода популяции человека современного антропологического и генетического типа с запада с другой индустрией. Физический тип человека и его индустрия автохтонно формировались на этой территории. Таким образом, другой сценарий перехода от среднего к верхнему палеолиту в китайско-малайской зоне имел в своей основе своеобразие развития не только индустрий, но и самого человека.

Существенные отличия от евразийского и китайско-малайского сценариев имел переход от среднего к верхнему палеолиту в Африке. Современные археологические, антропологические, палеогенетиче-ские данные убедительно доказывают: человек современного антропологического и генетического типа сформировался на Африканском континенте ок. 190– 150 тыс. л.н. Но имеющийся обширный археологи-че ский материал, с моей точки зрения, свидетельствует о том, что, во-первых, если и происходил 80– 30 тыс. л.н. выход Homo sapiens sapiens из Африки в Евразию, то не в тех масштабах, которые предполагают моноцентристы, и, во-вторых, приход африканских популяций на ту или иную территорию не приводил к полному замещению автохтонного населения пришлым. Безусловно, имели место аккультурация, диффузия и диалог культур.

На территории Африки в интервале 100–20 тыс. л.н. переход от среднего к верхнему палеолиту в различных районах происходил в разное время и существенно отличался от евразийского и китайско-малайского сценариев. Более того, изучение индустрий в Африке и Евразии не дает никаких оснований для утверждения о глобальном миграционном потоке из Африки в Европу и на восток, в Австралию 70–30 тыс. л.н. Весь археологический материал палеолитических местонахождений Азии и Австралии, относящийся к этому хронологическому интервалу, свидетельствует об отсутствии каких-либо существенных изменений в первичной, вторичной обработке и типах каменных орудий. Миграционный поток популяций человека современного антропологического и генетического типа из Африки обязательно должен был привести если не к полной смене индустрий (в случае замещения автохтонного населения пришлым) на транзитных территориях, то к значительным изменениям (при аккультурации и диффузии культур), что совершенно не прослеживается на палеолитических местонахождениях в Центральной, Северной, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии.

Кратко рассмотрим развитие индустрий в Южной и Восточной Африке в интервале 100–30 тыс. л.н., чтобы понять своеобразие африканского сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту, его отличие от евразийского и китайско-малайского.

Переход от среднего к верхнему палеолиту в Южной Африке

Средний палеолит в Африке лучше всего изучен на юге, где известно и исследуется значительное число многослойных местонахождений в пещерах, под скальными навесами, а также открытого типа: Бордер, Бломбос, Бумплаас, Сибуду, Роуз Коттедж, Дьеп-клоф, Аполло-11, Нельсон Бэй, Пирса, Сехонгхонг, Умхлатузана и др. (рис. 1). Начало среднего палеолита, или, как его обычно называют исследователи, среднего каменного века (MSA), фиксируется исчезновением на палеолитических местонахождениях бифасов, кливеров и других изделий, типичных для позднего ашеля. Хронологическая граница перехода в различных районах определяется по-разному: от 250 до 200 тыс. л.н. Наиболее важное значение для периодизации и характеристики индустрий среднего палеолита имеют местонахождения на р. Класиес. Р. Сингер и И. Уаймер [Singer, Wymer, 1982] выделили несколько стадий развития среднепалеолитической индустрии: MSA I, MSA II, ховисонс порт, MSA III, MSA IV. В дальнейшем делались попытки уточнения этой схемы, в частности, Т. Вольман [Volman, 1984] предложил более дробное деление, но в целом она остается основополагающей.

Для решения проблемы перехода от среднего к верхнему палеолиту важное значение имеют местонахождения, относящиеся к периоду 80–30 тыс. л.н. Одна из самых ранних хронологических после-

Рис. 1 . Расположение основных местонахождений позднего этапа среднего палеолита в Южной Африке (по: [Soriano, Villa, Wadley, 2007]).

1 – Роуз Коттедж; 2 – Сибуду; 3 – Класиес Ривер Маут; 4 – Бордер; 5 – Ум-хлатузана; 6 – Ховисонс Порт; 7 – Нельсон Бэй; 8 – Бумплаас; 9 – Бломбос; 10 – Пирс Кейв; 11 – Дьепклоф; 12 – Аполло-11.

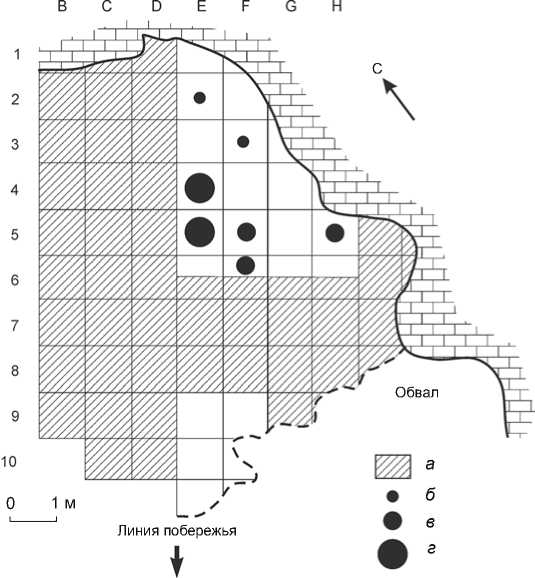

Рис. 2 . План раскопа в пещере Бломбос (по: [D’Errico et al., 2005]). а – нераскопанные участки; б – г – концентрация раковин на 1 м2: б – 1, в – 2–5; г – более 5.

довательностей в этом диапазоне прослежена в пещере Бломбос, расположенной в 300 км от Кейптауна в прибрежной части м. Доброй Надежды, в 100 м от океана [Henshilwood et al., 2001; D’Errico et al., 2005]. Пещера находится на высоте 34,5 м над ур. м. Вход в нее был почти полностью засыпан дюнным песком, который перекрывал примерно на 20 см неолитические культуросодержащие горизонты, что является свидетельством непотревоженнос-ти рыхлых отложений пещеры [Henshil-wood, 2005]. Внутри они занимают более 50 м2, за пределами капельной линии – ок. 18 м2 (рис. 2). Раскопки производились с 1991 по 2004 г. в течение более семи полевых сезонов.

Среднепалеолитические рыхлые отложения представлены в основном эоловыми песками морского происхождения. В них имелись включения раковин, гумусных остатков и известняка. Среднепалеолитические отложения перекрывал слой стерильного песка толщиной 5–50 см, выше которого залегал позднепалеолитический горизонт.

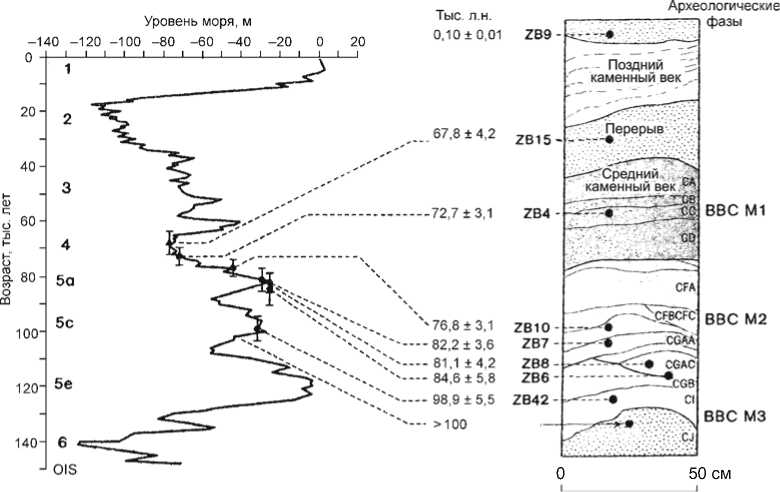

В нижней части рыхлых отложений, определенных как фаза М3 (рис. 3), найдено большое количество раковин моллюсков, более 8 тыс. кусков охры, многие со следами обработки в виде выскабливания и огранки. Фаунистические остатки свидетельствуют о том, что люди охотились на крупных и мелких животных, добывали моллюсков, морских млекопитающих, ловили рыбу и рептилий. Каменный инвентарь не совсем типичный для MSA I и MSA II. Для этой фазы был предложен ориентировочный возраст более 100 тыс. лет. Четыре вышележащих уровня с карбонизированными прослойками, крупными очагами и остатками моллюсков отнесены к фазе М2. Из этих отложений извлечено несколько бифасиально обработанных каменных изделий и более 20 костяных орудий, в т.ч. острия, которые использовались, возможно, в качестве наконечников и шильев [Henshilwood et al., 2001]. Термолюмине сцентным методом получены даты 76 ± 7 и 105 ± 9 тыс. л.н. [D’Errico et al., 2005]. Следующее стратиграфическое подразделение М1 составляли пять слоев. В них обнаружены небольшие чашевидные очаги с остатками угля, пепла, золы. Карбонизированные про-

Рис. 3 . Разрез в пещере Бломбос (по: [Jacobs et al., 2006]).

слойки толщиной в несколько миллиметров являлись маркерами, разделявшими этапы обитания. Верхняя часть культуросодержащего горизонта включала индустрию стилбей. В слое обнаружено ок. 400 двусторонне обработанных наконечников, в т.ч. с хорошо оформленным насадом, более 10 ко стяных орудий, фрагмент ко сти с выгравированными продольными линиями. Термолюминесцентным методом определены возраст от 67 ± 7 до 82 ± 8 тыс. лет [Ibid.], OSL-дата 75,2 ± 3,9 тыс. л.н.[Jacobs, Wintle, Duller, 2003].

В процессе раскопок в пещере Бломбос обнаружена 41 бусина из раковин Nassarius kraussianus с проделанными в них отверстиями: 39 – в верхней части с индустрией стилбей, на всех уровнях фазы М1, а 2 – в нижележащем горизонте М2. Не все исследователи поддерживают мнение об искусственном происхождении отверстий в раковинах и использовании их в качестве украшений или символов. Ф. Д’Эррико с соавторами провели специальное исследование [D’Errico et al., 2005] и доказали, что раковины были собраны и принесены в пещеру людьми, которые их обрабатывали и использовали. Авторами установлено залегание этих находок in situ : свидетельств попадания их из более поздних вышележащих культурных горизонтов не обнаружено.

Моллюски Nassarius kraussianus доставлялись в пещеру не для употребления в пищу, поскольку их мягкие ткани составляли менее 1 г и очень важные в диете человека жирные кислоты можно было получить из более крупных моллюсков и рыбы. Для изготовления бусин использовались раковины взрослых особей, наиболее пригодные для проделывания в них отверстий. Микроскопическое исследование краев отверстий показало, что орудием для прокалывания служило ко стяное шило или клешня краба. Истертость краев отверстий свидетельствует о ношении раковин, нанизанных на тонкий, вероятно, кожаный шнурок, в виде бус. На четырех раковинах имелись микроскопические следы охры. Бусины найдены на небольшом расстоянии друг от друга и объединяются в группы по цвету и размеру. Можно предположить принадлежность каждой из групп одному и тому же ожерелью, потерянному или намеренно оставленному здесь в ходе какого-то события и позднее подвергнувшемуся минимальному перемещению [Ibid., p. 18].

Исследователи справедливо отмечают, что при наличии большого количества публикаций авторы мало внимания уделяют детальной характеристике индустрии с палеолитических местонахождений [Вишняцкий, 2008]. Для раннего этапа MSA I характерно пластинчатое расщепление. Несмотря на не очень качественное местное сырье, в о сновном кварцит, среди заготовок преобладают пластины и удлиненные острия, которые часто использовались без дополнительной обработки. На следующей стадии (MSA II) увеличивается число острий, причем некоторые имеют выделенное основание, предназначенное для крепления, а также орудий, изготовленных из мелкозернистого материала – селькерита, роговика и др. В индустрии стилбей большое распространение получают бифасиально обработанные лавролистные наконечники с выделенным основанием для крепления.

Следующая стадия – ховисонс порт. Эту индустрию некоторые исследователи считают особой, отличной от других [Singer, Wymer, 1982; Thackeray J.F., 1992; и др.]. Ее специфика заключается в появлении орудий геометрических форм с притупленным крутой ретушью краем и использовании в значительно большем количестве неместного сырья.

Наиболее полно рассмотрены различия между индустриями MSA I, MSA II и ховисонс порт на местонахождениях на р. Класиес [Wurz, 2005]. MSA II подразделяется на верхний и нижний. Данный подход позволил С. Вурц выделить более широкий набор различий между MSA I, MSA II и ховисонс порт на р. Класиес. Средний каменный век на этой территории, как и на сопредельных, характеризуется пластинчаты- ми индустриями и индустриями остроконечников, для скалывания пластин использовались подготовленные нуклеусы. Большая часть каменных изделий изготовлена из кварцитовых булыжников, найденных вблизи местонахождений. В индустриях MSA I и MSA II

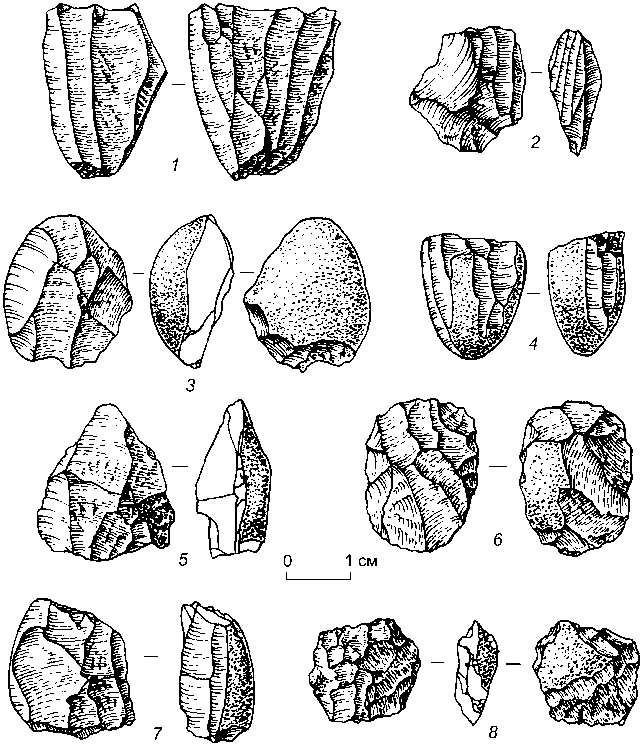

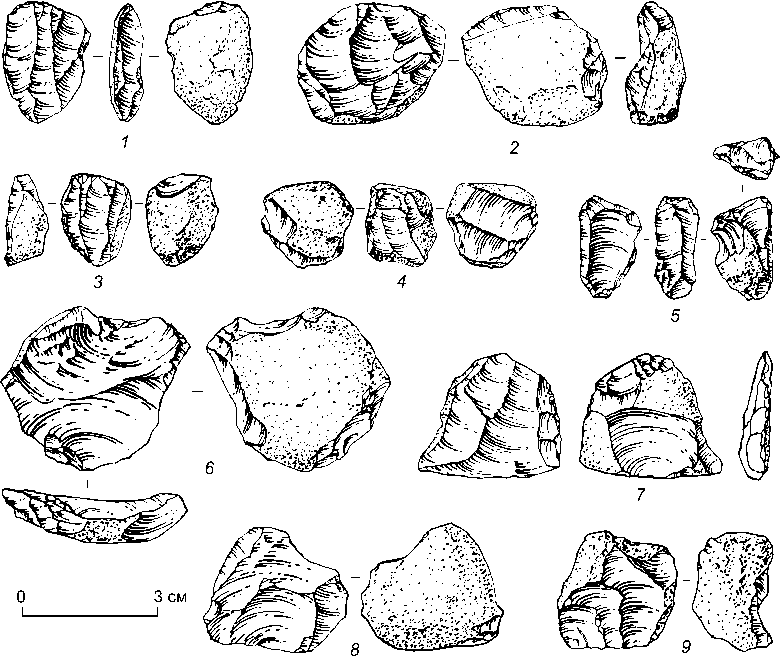

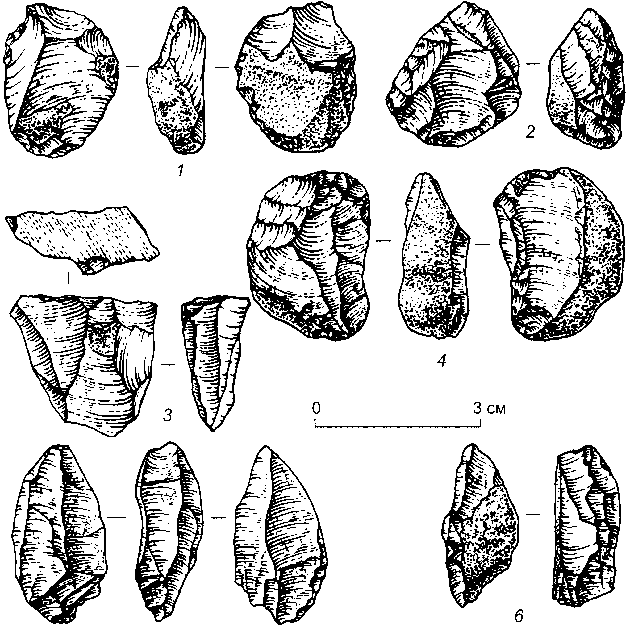

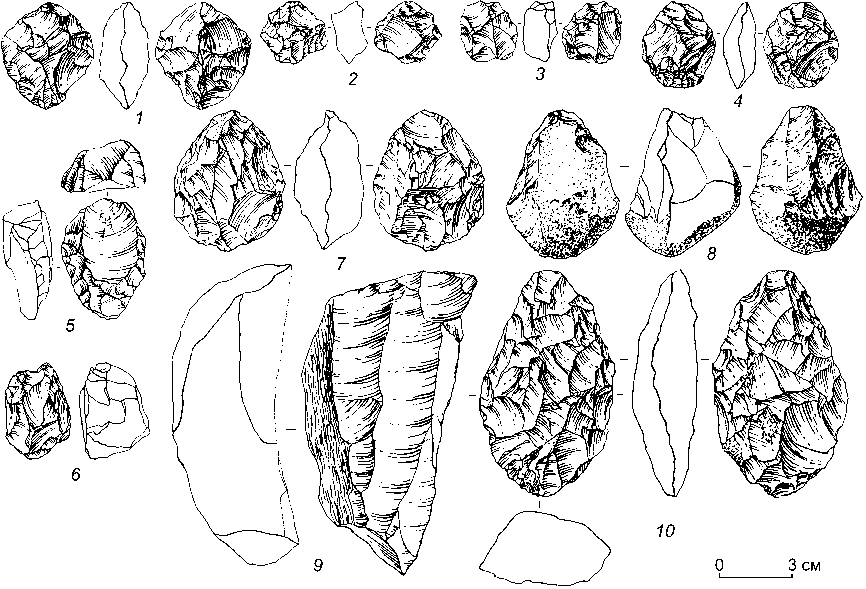

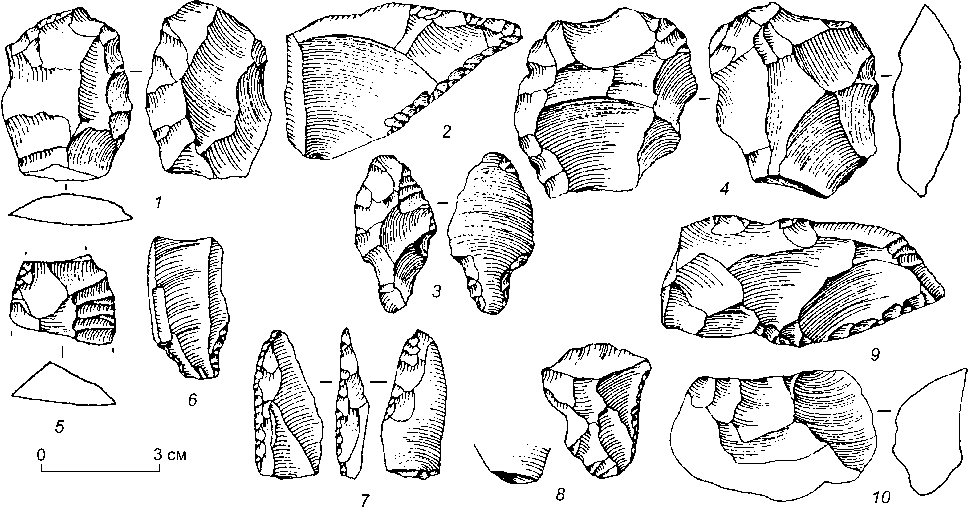

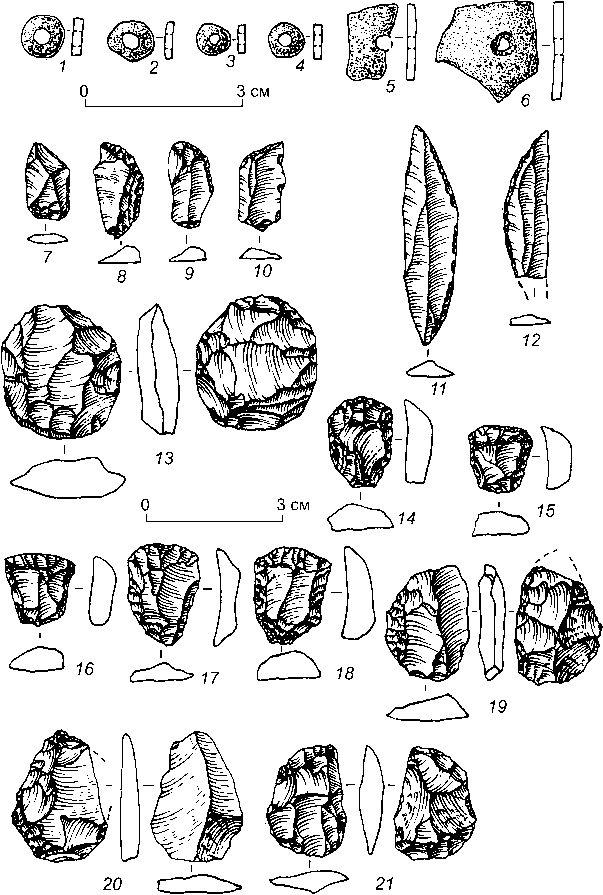

Рис. 4 . Нуклеусы со среднепалеолитических местонахождений на юге Африки (по: [Wurz, 2005]).

1 , 2 – MSA I; 3 , 5 , 7 – MSA II; 4 , 6 , 8 – ховисонс порт.

более 98 % артефактов из кварцита [Ibid.]. На местонахождениях ховисонс порт наряду с кварцитом использовался тонкозернистый материал неместного происхождения, из него изготовлено ок. 30 % изделий. По исходному каменному сырью эта индустрия отличается от других среднепалеолитических.

С. Вурц [Ibid.] на местонахождениях среднего каменного века на юге Африки выделяет две стратегии подготовки и расщепления ядрищ. Наиболее часто встречающимися являются нуклеусы радиального типа (рис. 4, 3, 6, 8). Тыльная сторона у них обрабатывалась короткими сколами от края к центру, где часто оставалась галечная поверхность. Противолежащая сторона была фронтом снятия заготовок или рабочей площадкой. На местонахождениях MSA I пластин- чатые заготовки снимались преимущественно с одной ударной площадки, а на стадии ховисонс порт – часто с двух во встречном направлении. Для MSA II наиболее характерна леваллуазская система расщепления, когда с рабочего фронта скалывались острия (рис. 4, 3, 5). Для MSA I и ховисонс порт типичны т.н. пирамидальные нуклеусы (рис. 4, 1, 4). Это объемные ядрища верхнепалеолитического поворотного типа с рабочим фронтом на двух или трех сторонах. В небольшом количестве имеются и торцовые нуклеусы (рис. 4, 2). На стадии MSA I с ядрищ радиального типа, большинство которых с типологической точки зрения следует относить к леваллуазским нуклеусам, снимались остроконечники и пластины, а с пирамидальных – пластины. На местонахождениях MSA II в качестве заготовок использовались в основном леваллуазские острия, пирамидальные нуклеусы не обнаружены. На стадии ховисонс порт пирамидальные и двухплощадочные нуклеусы служили для снятия пластин, леваллуазские острия не известны. На местонахождениях среднего палеолита на юге Африки подготовка ядрищ к работе и скалывание заготовок производились мягким и жестким отбойниками.

Пластины и о строконечники были основными заготовками для изготовления изделий. На местонахождениях ховисонс порт пластины более мелкие, геометрических форм, с притупленной ретушью спинкой и небольшой ударной площадкой, технологические характе- ристики которой указывают на снятие заготовки с нуклеуса мягким отбойником. Предназначались они, по мнению исследователей, для изготовления составных орудий. На местонахождениях MSA I пластины также снимались мягким отбойником, хотя площадки у них крупнее. Для MSA II типичны фасетированные ударные площадки, асимметричные, т.е. ударный бугорок и ось нанесения удара не симметричны продольной оси. Согласно точке зрения Л. Мейгнен [Meignen, 1995], такие заготовки получаются при применении рекуррентного способа расщепления в конвергентной стратегии. По мнению С. Вурц, при сравнении заготовок MSA I и MSA II выявляются большие различия. У первых ширина площадок пластин и остроконечников значительно меньше, а значения отношения длины заготовки к длине площадки выше; остроконечники верхнего MSA II намного короче, чем в нижнем MSA II и MSA I [Wurz, 2005, p. 433].

Сравнительный анализ индустрий MSA I, MSA II, ховисонс порт убедительно подтвердил близость первичного расщепления MSA I и ховисонс порт. Для них характерны объемные нуклеусы верхнепалеолитического поворотного типа, тогда как для MSA II – ле-валлуазская система. В индустриях MSA I и ховисонс порт ударные площадки небольшие, нередко со следами абразии и специального утончения, что предполагает применение для снятия пластин мягкого отбойника. В MSA II ударные площадки бóльших размеров, широкие, фасетированные, заготовки скалывались с использованием жесткого отбойника. На стадии хови-сонс порт, так же как в верхнем палеолите, производились пластины, которые затем с помощью мягкого ретушера модифицировались крутой ретушью в стандартизированные орудия геометрических форм.

Ряд исследователей [Beaumont, D’Villiers, Vogel, 1978; Singer, Wymer, 1982; Thackeray J.F., 1992; Wadley, 1997; и др.] относили индустрии стилбей и хо-висонс порт к переходным от средне- к верхнепалеолитическим, и не без оснований. Существуют разные точки зрения на хронологическое соотношение этих индустрий. Имеющиеся даты, полученные различными методами, достаточно противоречивы. Основные местонахождения по древности были за пределами возможностей радиоуглеродного метода. Термолюминесцентный (TЛ), торий-урановый (Th/U), электронно-парамагнитного резонанса (ЭПР), оптически стимулированной люминесценции (OСЛ) и другие не всегда были применимы ввиду специфики рыхлых отложений и часто давали большие погрешности в определении возраста.

За последнее десятилетие получены новые результаты датирования, а самое главное, на многослойных местонахождениях в пещерах Бордер, Нельсон Бэй, Дьепклоф и других слои ховисонс порт перекрыты стилбейскими. Наиболее полно индустрия стилбей изучена в пещере Бломбос, где культуросодержащие горизонты достаточно надежно датированы. Для этой индустрии диагностирующими являются бифасиаль-но обработанные листовидные остроконечники с выделенным насадом для закрепления в деревянной основе. Как уже отмечалось выше, в пещере Бломбос в большом количестве обнаружены бусины из раковин, ок. 30 костяных орудий, изготовленных при помощи строгания и шлифования абразивами. Шилья из кости могли применяться при изготовлении бусин из раковин. Три шлифованных изделия, возможно, использовались в качестве наконечников [D’Errico, Henshilwood, 2007]. Несмотря на ранние даты индустрии стилбей, от 85 до 75 тыс. л.н., в ней прослеживается много верхнепалеолитических элементов.

Гораздо больше верхнепалеолитических элементов в индустрии ховисонс порт. Для нее характерны верхнепалеолитические пирамидальные нуклеусы, использование в первичной и вторичной обработке посредника и мягкого отбойника, отжимной ретуши, геометрические формы каменных изделий, оформленных крутой краевой ретушью. На всех местонахождениях ховисонс порт основной формой заготовки являются пластины и пластинки. На памятнике Дьепклоф найдена скорлупа страусовых яиц с прочерченным сетчатым орнаментом, а в пещере Бордер – две перфорированные раковины.

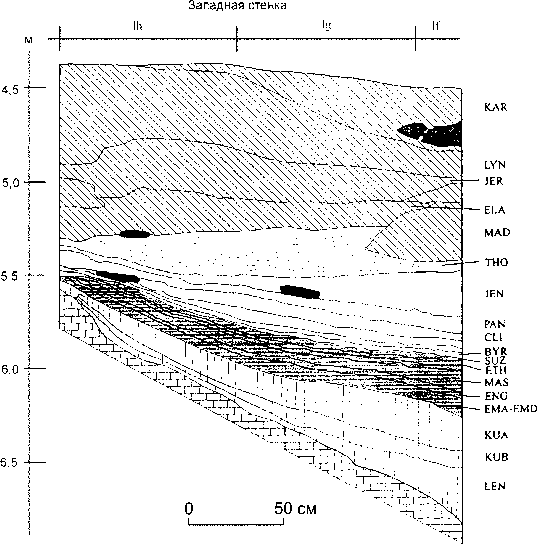

Индустрия ховисонс порт привлекает внимание исследователей с 1927 г., когда было открыто местонахождение, давшее ей название. Одно из местонахождений с этой индустрией располагалось в пещере Роуз Коттедж [Soriano, Villa, Wadley, 2007; Harper, 1997]. Она находится на высоте 1 676 м, ориентирована на север и имеет длину 20 м, ширину 10 м. Раскопки в пещере велись в 1943–1946, 1962, 1987, 1989, 1991, 1997 гг. Были выделены культуросодержащие горизонты преховисонс порт (литологические слои, обозначенные LEN, KUB и KUA), ховисонс порт (от EMD до SUZ) и постховисонс порт (от BYR до KAR) (рис. 5) и установлена хронологическая последовательность слоев (см. таблицу ).

С. Сориано с соавторами проанализировали 1139 артефактов из пещеры Роуз Коттедж [Soriano, Villa, Wadley, 2007]; из них из горизонтов постхови-сонс порт – 805, в т.ч. 129 нуклеусов и их фрагментов и 245 орудий. Основное сырье – халцедоны и опалы, в небольшом количестве использовался вулканический туф и песчаник. В слоях ЕМD и SUZ пластин и отщепов из халцедонов и опалов соответственно 96,8 и 92,5 %. Нуклеусов, изготовленных из этих пород камня, – 96,5 %, а ретушированных изделий – 99 %. Такое же сырье использовалось и в период постхови-сонс порт.

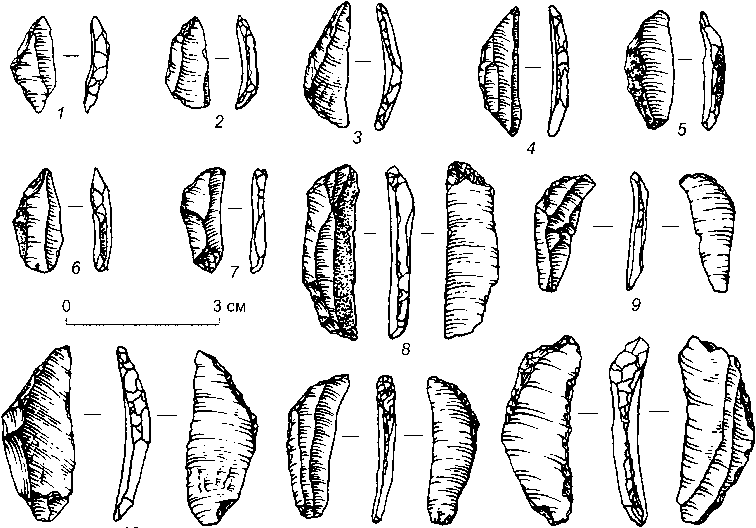

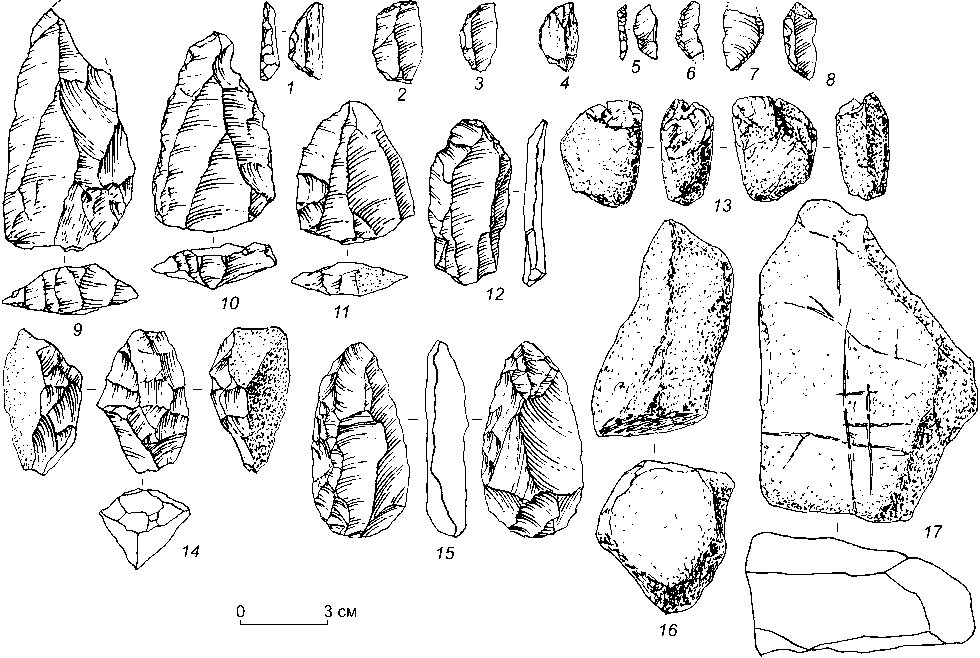

Среди продуктов расщепления в нижних слоях ховисонс порт ЕМD и MAS преобладают небольшие

Рис. 5 . Разрез в пещере Роуз Коттедж (по: [Soriano, Villa, Wadley, 2007]).

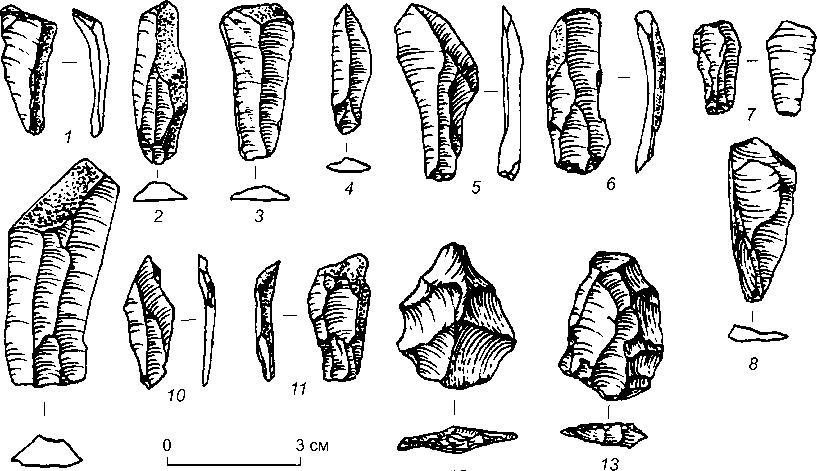

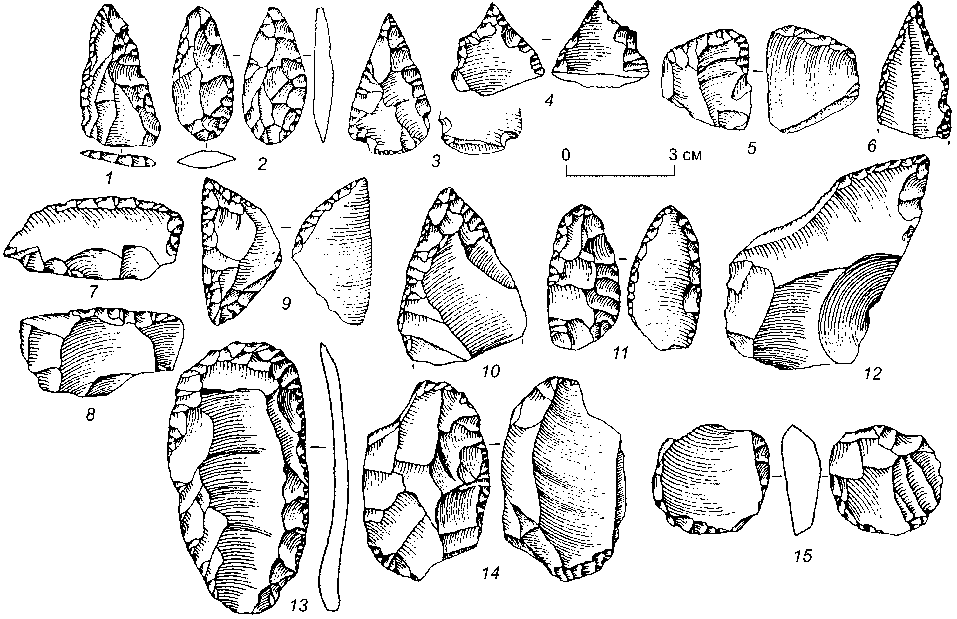

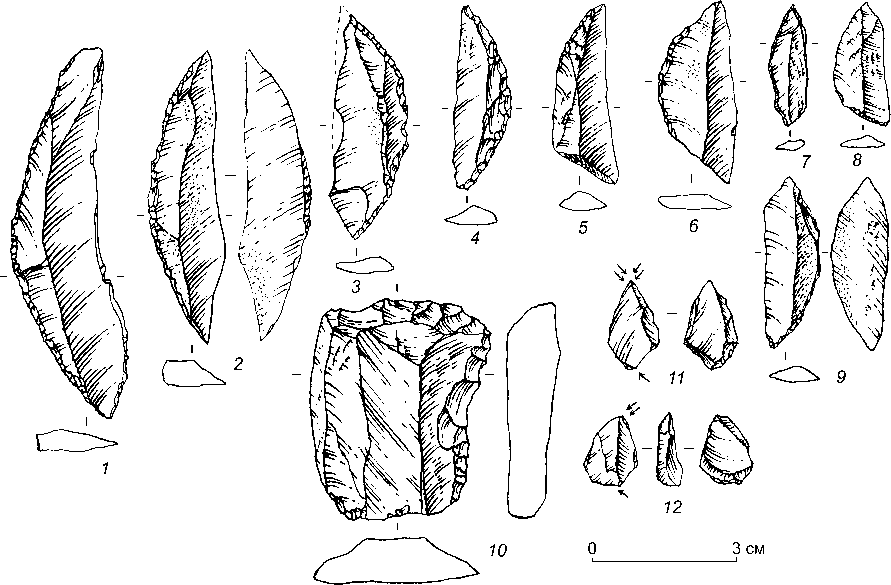

пластины (рис. 6). Около 70 % пластинчатых сколов имеют ширину менее 12 мм. Среднее значение ширины пластинок ок. 10 мм. Пластины, имеющие отношение длины к ширине более 4, в слоях EМD и MAS составляют соответственно 7,2 и 6,4 %.

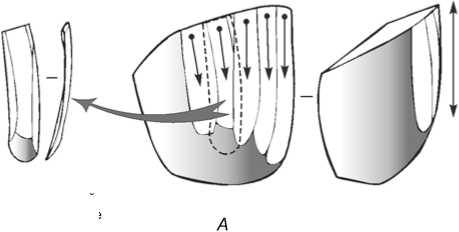

Многие нуклеусы в начальной стадии эксплуатации имеют галечную поверхность (рис. 7, 1–4). У 20– 30 % пластин ударные площадки также сохраняют галечную поверхность [Ibid., p. 686]. Среди нуклеу- сов преобладают пирамидальные, подпризматические и в небольшом количестве представлены леваллуазские для снятия отщепов (рис. 7). Процесс расщепления начинался в большинстве случаев на узкой поверхности конкреции с использованием длинного естественного ребра. С. Сориано с соавторами реконструируют две конфигурации в последовательности расщепления пластинчатых нуклеусов (рис. 8). Нуклеусы выходили из употребления, когда длина поверхности скалывания уменьшалась до 20– 25 мм (см. рис. 7, 1–5, 7). Процесс расщепления происходил главным образом с использованием одной площадки, но имеются и двухплощадочные ядрища.

На местонахождении Роуз Коттедж для скалывания пластин применялись жесткий и мягкий отбойники. Удалось определить, что в каждом из слоев EDM и MAS жестким отбойником было снято 47,3 % заготовок, а мягким – соответственно 8,5 и 8,6 % [Ibid.]. Оба инструмента могли использоваться в операционной цепочке скалывания заготовок с одного и того же нуклеуса на разных стадиях его утилизации. По заключению С. Сориано и его соавторов, на местонахождении Роуз Коттедж в период хо-висонс порт для снятия заготовок не применялся посредник, что противоречит выводам других исследователей [Singer, Wymer, 1982]. Техника скалывания пластин посредством краевого удара с помощью каменного отбойника имеет аналогии в европейском среднем палеолите и не может считаться инновационной в индустрии ховисонс порт [Soriano, Villa, Wadley, 2007]. Она была широко распространена в верхнем палеолите.

Хронология слоев MSA в пещере Роуз Коттедж *

|

Фаза |

Слой |

TL-дата (тыс. л.н.) |

Слой |

OSL-дата (тыс. л.н.) |

|

Постховисонс порт |

THO |

47,1 ± 10,2 |

LYN |

33 ± 2 |

|

CLI |

49,4 ± 10,1 |

|||

|

BYR |

50,5 ± 4,6 |

BYR/ANN/L |

57 ± 3 |

|

|

Ховисонс порт |

SUZ |

58,6 ± 6,6 |

||

|

ETH |

41,7 ± 3,7 |

SUZ/ETH/BER |

59 ± 4 |

|

|

BER |

56,3 ± 4,5 60,0 ± 4,6 |

|||

|

EMD |

48,9 ± 5,3 |

EMB/EMC/EMD |

66 ± 4 |

|

|

KUA |

61 ± 4 |

|||

|

Преховисонс порт |

LEN (четыре независимые выборки) |

64,5 ± 6,6 68,4 ± 8,3 72,5 ± 6,8 76,3 ± 14,8 |

LEN |

86 ± 6 |

*По: [Soriano, Villa, Wadley, 2007, p. 682].

Рис. 6 . Продукты расщепления из слоев ховисонс порт в пещере Роуз Коттедж (по: [Soriano, Villa, Wadley, 2007]).

Рис. 7 . Нуклеусы из слоев ховисонс порт в пещере Роуз Коттедж (по: [Soriano, Villa, Wadley, 2007]). 1–5 , 7 – пластинчатые; 6 – леваллуа для снятия отщепов; 8 , 9 – однонаправленные для снятия отщепов. 1 , 2 – слой EMD; 4 , 5 – слой MAS; 3 , 8 – слой ETH; 6 , 7 , 9 – слой SUZ.

Длина поверхности скалывания

Пластина с галечной коркой на дистальном крае

Пластина на заныривающем сколе с галечной коркой на дистальном крае (или с частью противоположной площадки)

Б

Длина поверхности скалывания

Рис. 8 . Две конфигурации в последовательности расщепления пластинчатых нуклеусов из пещеры Роуз Коттедж (по: [Soriano, Villa, Wadley, 2007]). А – увеличение эксплуатируемой длины поверхности расщепления; Б – уменьшение этой длины.

Рис. 9 . Нуклеусы из культуросодержащих горизонтов постховисонс порт в пещере Роуз Коттедж (по: [Soriano, Villa, Wadley, 2007]).

В слоях постховисонс порт наблюдается некоторая архаизация в первичной и вторичной обработке : значительно уменьшается количество пластин и увеличивается число отщепов, используемых в качестве заготовок, а также нуклеусов для снятия отщепов, среди них немало и леваллуазских ядрищ (рис. 9). В слое ТНО широко представлена биполярная техника скалывания заготовок. Производство пластин теряет свое значение, и леваллуазские нуклеусы для снятия отщепов становятся преобладающими, а пластинчатые почти исчезают. В качестве исходного материала чаще используется вулканический туф, доля халцедоновых пород уменьшается [Ibid.].

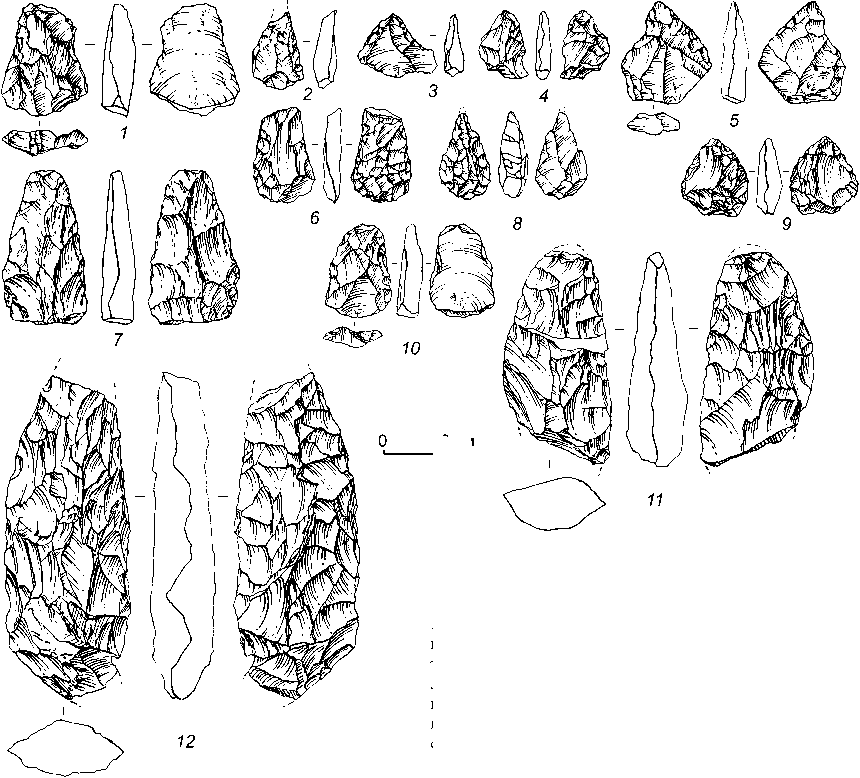

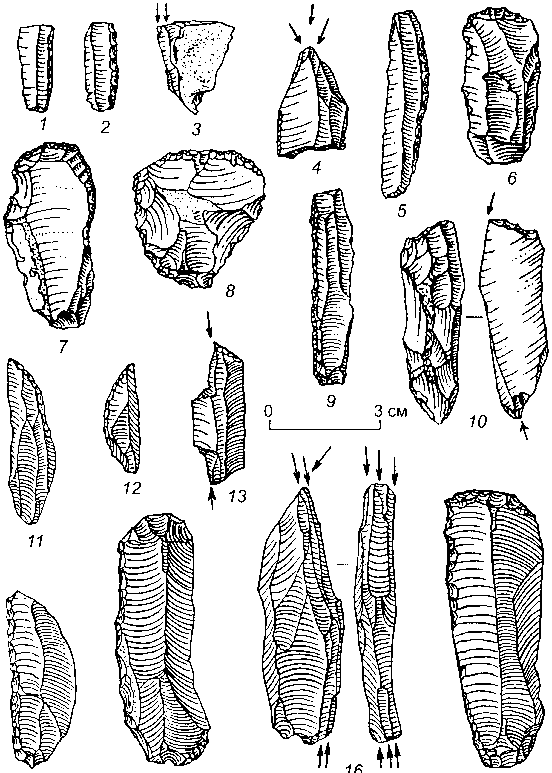

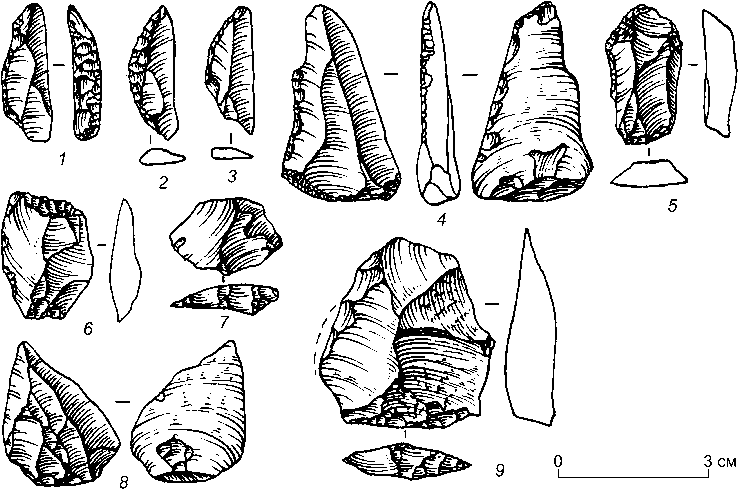

Орудийный набор в индустрии ховисонс порт в пещере Роуз Коттедж весьма разнообразен: резцы, концевые скребки, боковые и конвергентные скребла, остроконечники, унифасиальные орудия, шилья, зубчато-выемчатые изделия, ретушированные пластины и отщепы, изделия из кости и др. Численность ретушированных изделий в слоях ховисонс порт на различных местонахождениях варьирует от 4 до 8 % от общего количества артефактов. Большинство орудий (90 %) оформлялось на пластинах. Наиболее многочисленны изделия геометрических форм с притупленной крутой краевой ретушью спинкой. Они включают сегменты, треугольники, частично пластины (рис. 10). Длина этих изделий 27,3 ± 7,4 мм, что, по мнению исследователей, обусловлено размерами исходного сырья [Ibid.]. Крутой краевой ретушью оформлялись часто проксимальный и дистальные концы. Пластины с краевой ретушью по всей длине боковой грани редки.

Орудия геометрических форм с притупленной спинкой – специфика среднего палеолита Африки. Они появились в Центральной Африке в индустрии лупембан в самом начале среднего каменного века. Но наибольшее их распространение наблюдается в период ховисонс порт. Техника краевой притупляющей ре-

Рис. 10 . Пластины с притупленной спинкой из пещеры Роуз Коттедж (по: [Soriano, Villa, Wadley, 2007]).

туши известна в среднем палеолите и в Европе. Но орудия геометрических форм с притупленной спинкой, безусловно, инновационный продукт именно Центральной и Южной Африки. Такие изделия не известны в среднем палеолите на Ближнем Востоке. Они использовались, вероятно, в качестве вкладышей для составных орудий типа остроконечников, ножей и кинжалов, у которых была, скорее всего, деревянная, а не костяная основа, как у более поздних верхнепалеолитических и мезолитических подобных изделий.

Резцы на местонахождении Роуз Коттедж представлены небольшим количеством экземпляров. На конце пластины сделан резцовый скол по краю, а второе снятие диагонального типа – от этого края к противоположному (рис. 11, 3 ). Другой двусторонний резец оформлен на крупном фрагменте пластинчатого скола. Один конец у него остроугольный. С дорсальной стороны по скошенному диагональному краю нанесена ретушь, а резцовые снятия сделаны по краю пластинчатого скола. С проти-

Рис. 11 . Орудия труда из слоев ховисонс порт ( 1–3 ) и постховисонс порт ( 4–9 ) в пещере Роуз Коттедж (по: [Soriano, Villa, Wadley, 2007]). 1 – двусторонний резец; 2 , 6–8 – унифасиальные острия; 3 – резец с боковым и дистальным резцовыми сколами; 4 , 5 – скребла; 9 – боковой скребок (?) на отщепе.

воположного конца по этому краю произведено еще несколько снятий (рис. 11, 1 ). Скребки и скребла изготавливались из пластинчатых сколов и отщепов. Рабочее лезвие оформлялось преимущественно крупной однорядной ретушью с частичной подправкой по самому краю лезвия. Другие орудия из культуросодержащих горизонтов ховисонс порт изготавливались из пластин или пластинчатых сколов и обрабатывались преимущественно крутой ретушью.

Местонахождение Роуз Коттедж важно тем, что культуросодержащие горизонты ховисонс порт перекрываются слоями, материалы которых позволяют получить представление о более поздней индустрии. Как уже отмечалось выше, на стадии постховисонс порт пластинчатое расщепление постепенно сменяется отщеповым и пластинчатые нуклеусы замещаются леваллуазскими для снятия отщепов. В слоях выше BYR законченных орудий выявлено от 9,1 (KAR и LYN) до 26,5 % (ТНО). Наиболее распространенными являются трансверсальные и конвергентные скребла (рис. 11, 4, 5 ), а также унифасиальные острия (рис. 11, 6–8 ). Имеются орудия типа pièces esquillées, зубчатовыемчатые изделия, шилья, ретушированные пластины, отщепы и др.

В орудийном наборе особо выделяются унифаси-альные острия, изготовленные преимущественно из отщепов, – 96,2 % от общего количества. Они обрабатывались в основном однорядной ретушью с дополнительной подправкой края ретушью с дорсальной стороны. Во всех слоях местонахождения Роуз Коттедж найдено 43 целых острия и 7 фрагментов. Заготовками для них являлись небольшие (длина 36,6 ± 8,7 мм) отщепы подтреугольной формы. На местонахождении Сибуду в слоях постховисонс порт найдено 272 уни-фасиальных острия длиной 45–47 мм.

Материалы из пещеры Роуз Коттедж хорошо демонстрируют динамику позднего этапа среднего палеолита на юге Африки. С. Сориано с соавторами [Ibid.] выделяют два этапа развития индустрии. Первый прослежен в слоях EMD и MAS. Это «классический» ховисонс порт, для которого характерны нуклеусы для снятия пластин и пластинок, геометрические орудия с притупленной спинкой, составляющие 60–68 % ретушированных изделий. В качестве исходного материала для изготовления орудий использовались халцедоновые породы камня. На втором, финальном, этапе ховисонс порт (слои ETH и SUZ) уменьшается количе ство пластин-заготовок, которые к тому же по каче ству значительно уступают более ранним: у них менее правильная форма и не так хорошо подготовлена ударная площадка. Происходит изменение и в технологии производства пластин: исчезает техника краевого скалывания, появляется техника леваллуа. Среди заготовок возрастает доля отщепов. Уменьшается количество орудий геометрических форм с притупленной спинкой и увеличивается число скребел. В качестве исходного материала часто использовался вулканический туф. Для исследователей остаются дискуссионными причины постепенного исчезновения пластин с притупленной спинкой, присутствующих на всех стоянках с индустрией ховисонс порт в Южной Африке. Существуют различные точки зрения на эту проблему (обзор см.: Ibid., p. 699–700]), но ни одну из них нельзя признать достаточно убедительной.

В индустрии ховисонс порт много элементов, более типичных для верхнего палеолита. Из верхнепалеолитических орудий представлены резцы, долотовидные изделия, скребки. Безусловно, инновационными являются изделия геометрических форм с притупленной спинкой, которые могли быть вкладышами для составных орудий. Первичная обработка также характеризуется в основном верхнепалеолитическими технологиями. Нельзя исключать и наличия на местонахождениях ховисонс порт костяных изделий. В пещере 1А на р. Класиес найден костяной остроконечник, что предполагает возможность обработки кости в этой индустрии.

Относительно хронологических рамок индустрии ховисонс порт также нет единой точки зрения. Ряд исследователей считает ее кратковременным явлением. Эту индустрию соотносили с изотопными стадиями 5, 4, 3 [Avery et al., 1997; Thackeray J.F., 1987; Parkington, 1990; и др.]. Ш. Триболо с соавторами [Tribolo, Mercier, Valladas, 2005] сделали подробный анализ дат, полученных для местонахождений ховисонс порт. Для этой индустрии в пещере Бордер имеются шесть дат от 76 ± 4 до 58 ± 2 тыс. л.н. Две – 62,4 ± 2 и 65,6 ± ± 5,3 тыс. л.н. – получены ураноториевым методом (U/Th) на местонахождениях на р. Класие с и Бум-плаас. Для последнего на основании аминокислотной рацемизации определены даты 56 и 65 тыс. л.н. в зависимости от метода калибровки, для Аполло-11 – 63 ± 6 и 69 ± 7 тыс. л.н. Для этих же горизонтов местонахождения Бумплаас известны более ранние даты (80–72 тыс. л.н.). Для уровней ховисонс порт в устье р. Класиес путем комбинации результатов датирования термолюминесцентным и оптико-люминесцентным (применялся на зернах кварца и полевого шпата) методами определены даты 52,4 ± 4 и 46,7 ± ± 3,3 тыс. л.н.

Ш. Триболо с соавторами [Ibid.] для всех уровней ховисонс порт получили 13 TL-дат от 62 до 51 тыс. л.н. Среднее значение 56 ± 3 тыс. л.н. Это позволило им утверждать, что индустрия ховисонс порт ближе к 60, чем к 70 тыс. л.н. Согласно новым данным, полученным TL-методом, возраст отложений под скальным навесом Дьепклоф 55–65 тыс. лет, а верхних уровней в пещере Роуз Коттедж – в среднем 57 ± 4 тыс. лет. Широкий диапазон дат для индустрии ховисонс порт в пещере Бордер приводит авторов к заключению, что ее хронологические рамки на данном местонахождении 70–60 тыс. л.н. Около 60 тыс. л.н. эта индустрия появилась на местонахождениях Роуз Коттедж, Бум-плаас в устье р. Класиес.

При всей дискуссионности проблемы датировки индустрии ховисонс порт на основании имеющихся разноречивых дат, полученных для различных местонахождений Южной Африки, в качестве рабочей гипотезы можно принять следующую схему: в пещере Бордер эта индустрия появилась 80–70 тыс. л.н., что подкрепляется тремя возрастными определениями более 70 тыс. лет; в Сибуду она существовала 64–50 тыс. л.н.; в пещере Роуз Коттедж – ок. 60– 55 тыс. л.н.; на местонахождении Класиес Ривер Маут – 60–50 тыс. л.н. Таким образом, основные хронологические рамки существования индустрии хови-сонс порт, видимо, 70–50 тыс. л.н.

Ховисонс порт позднее 55–50 тыс. л.н. сменяется индустрией MSA III, которая существенно отличается от более ранних. На заключительной стадии среднего каменного века в Южной Африке первичное расщепление характеризуется плоскими, в основном левал-луазского типа нуклеусами для снятия укороченных острий и отщепов. Исчезают бифасиальные орудия, изделия геометрических форм с притупленным краем, нет свидетельств символизма. Наиболее распространены скребла, зубчато-выемчатые изделия, укороченные остроконечники.

Очень своеобразное развитие индустрий среднего каменного века в Южной Африке вызывает оживленные дискуссии, и остается много нерешенных вопросов. Остановимся на главной, с моей точки зрения, проблеме преемственности и наличия закономерности в динамике среднепалеолитических индустрий на этой территории. Большинство исследователей придерживаются следующей схемы: MSA I > MSA IIа, b (заключительная стадия представлена индустрией стилбей) > ховисонс порт > MSA III. На ранней стадии среднего палеолита (MSA I) индустрия характеризуется пластинчатой направленностью. В качестве заготовок больше всего использовались пластины, часто без дополнительной ретуши. Они снимались преимущественно с дисковидных и пирамидальных нуклеусов. Первичное расщепление MSA I по технико-типологическим характеристикам близко к таковому индустрии ховисонс порт и верхнепалеолитическому. Ранний этап MSA II по основным технико-типологическим показателям существенно отличается от предшествующего и последующего. Индустрия, которая сменяет MSA I, слабо изучена, пока нет надежных свидетельств их преемственности. С формальной точки зрения невозможно найти истоки бифасиальных остроконечников стилбей на раннем этапе MSA II. Хотя на местонахождении Умхлатузана в раннем комплексе ховисонс порт имеются бифасиальные наконечники, но нет других веских аргументов для утверждения о его преемственной связи с индустрией стилбей. Орудия геометрических форм неожиданно появляются на стадии ховисонс порт и так же неожиданно исчезают – их нет в MSA III. В целом индустрия заключительного этапа среднего каменного века в Южной Африке многим исследователям видится более архаичной, чем предшествующие. Имеющийся материал позволяет выделить указанные стадии среднего палеолита, но между ними пока не прослеживается бесспорной преемственности. Особенно резкая граница наблюдается между индустриями стилбей и ховинсонс порт, с одной стороны, и MSA III – с другой. Если в первых двух много верхнепалеолитических элементов, то последняя по всем основным технико-типологическим характеристикам выглядит гораздо архаичнее. Очень важно отметить, что орудия геометрических форм с притупленным краем и бифасиально обработанные остроконечники встречаются в форсмите – переходной от раннего к среднему палеолиту индустрии в Южной Африке, но нигде они не обнаружены на сопредельных территориях в хронологическом диапазоне 80–50 тыс. л.н., т.е. невозможно объяснить их появление извне. Этот парадокс в динамике индустрии среднего каменного века до настоящего времени не получил однозначной трактовки. Наиболее приемлемыми, с моей точки зрения, могут быть две основные причины: первая – существенные изменения климата, обусловившие формирование новых адаптационных стратегий; вторая – приход на территорию Южной Африки нового населения, что привело, соответственно, к значительным технико-типологическим изменениям в индустрии. В последнем случае могли происходить как замещение автохтонных популяций, так и аккультурация. Наиболее вероятной причиной коренных изменений в духовной и материальной культуре являются именно миграционные процессы в Африке в интервале 120–60 тыс. л.н.

Одним из факторов, существенно влиявших на численность населения, а вследствие этого и на интенсивность миграционных процессов, была смена аридных и плювиальных периодов. Аридные условия в Африке соответствовали похолоданиям, а плювиалы – потеплениям. Это находит подтверждение не только в голоцене, но и в позднем плейстоцене [Deacon, 1995, 2000; Henshilwood, 2005]. Начало позднего плейстоцена (140–118 тыс. л.н.) характеризуется максимальной влажностью. Более теплая стадия ок. 103–84 тыс. л.н. включала периоды с меньшей пиковой влажностью. После 60 тыс. л.н. наблюдается похолодание и сильная засушливость до 47 тыс. л.н. Затем прослеживаются кратковременные плювиальные и аридные периоды. Максимум засушливости приходится в верхнем плейстоцене на 18 тыс. л.н. В интервале 140–65 тыс. л.н. на

Африканском континенте происходил наибольший рост численности населения и шел интенсивный процесс расселения людей современного физического типа [Deacon, 2000, p. 214–215]. Несмотря на разные точки зрения на временные рамки потеплений и похолоданий, общая закономерность, состоящая в том, что население в Африке увеличивалось в плювиальные и сокращалось в аридные периоды, видимо, имела место. Дж. Теккерей [Thackeray J.F., 1987], проведя многомерный статистический анализ микрофауны на р. Класиес и дополнив его результатами исследований по колебаниям количества остатков моллюсков, пришел к выводу, что индустрия ховисонс порт была распространена в теплый период, соответствующий стадии 3 изотопнокислородной шкалы, – 58–48 тыс. л.н.

Вероятно, индустрия ховисонс порт, а возможно, и стилбей связаны с приходом в Южную из Центральной Африки другого населения [Barham, 2002]. Это подтверждается значительным количеством артефактов из неместного мелкозернистого камня, а также тем, что данные индустрии не связаны своим происхождением с ранним этапом MSA II. Вероятно, во время, соответствующее стадии 5b кислородно-изотопной шкалы, вследствие ухудшения климата популяции с севера, с территории внутренней части Конго через горный складчатый пояс Кейпа продвину- лись на юг, в т.ч. и в прибрежные районы Индийского океана. Мигранты могли прийти также с территории Зимбабве и Замбии, где были распространены индустрии типа люпембан или близкие к ним. Люпембан делится на нижний, верхний и люпембо-тшитол [Clark, 1982]. Нижний характеризуется изделиями типа пик, нуклеусными рубильцами, копьевидными орудиями, различными скреблами, ретушированными отщепа-ми, отщепами и сколами без ретуши, но со следами работы; верхний – хорошо оформленными рубильца-ми, бифасиальными листовидными остроконечниками. В люпембо-тшитольской индустрии сохраняется бифасиальная обработка, широко представлено левал-луазское расщепление, продукты которого использовались для изготовления различных скребел и других изделий, в т.ч. зубчато-выемчатых.

В пользу такого сценария свидетельствуют материалы местонахождения Твин Риверс в Замбии [Clark, 1971; Clark, Brown, 2001; Barham, 2002]. Оно расположено в 24 км к юго-западу от г. Лусаки. Раскопки местонахождения производились с 1953 по 1956 г., а затем в 1996–1997 гг. на 52-метровой возвышенности, сложенной известняками. Эта возвышенность, окруженная низменностью, которая заливается во время разлива рек водой, была хорошим убежищем для животных. В направлении с востока на запад по склонам холма

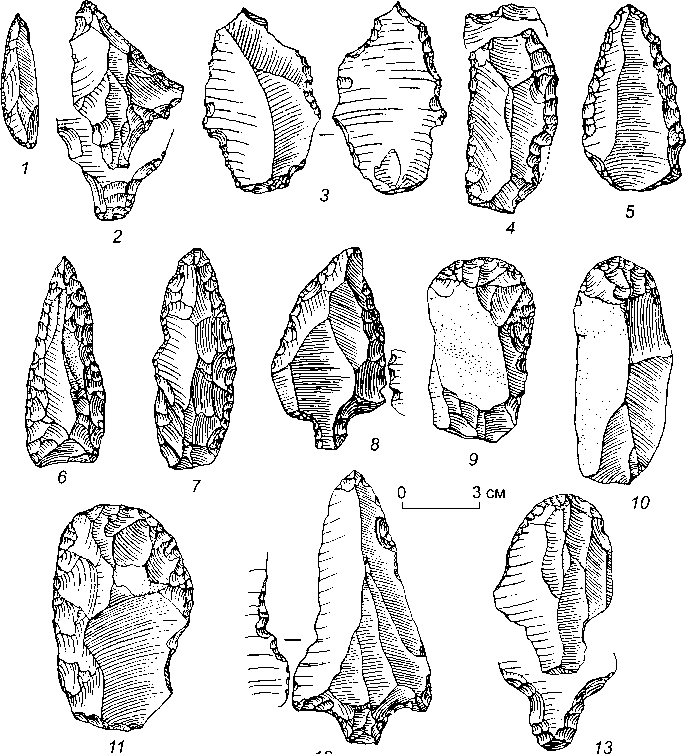

Рис . 12. Каменный инвентарь с памятника Твин Риверс (по: [Clark, Brown, 2001]).

1 – кварцевый дисковидный нуклеус; 2 – кварцевый биполярный нуклеус; 3 – сланцевый дисковидный нуклеус; 4 , 6 – кварцевые нуклевидные скребки; 5 – леваллуазский нуклеус; 7 – кварцевый биконический нуклеус; 8 – кварцевое рубило; 9 – крупный кварцитовый нуклеус для снятия пластин; 10 – кварцевое рубило.

Рис. 13. Каменный инвентарь с памятника Твин Риверс (по: [Clark, Brown, 2001]).

1 , 4 , 5 – кварцевые сегменты; 2 – трапециевидный скол из плотного глинистого сланца; 3 – сегментовидная тронкированная пластина; 6 – фрагмент сегмента из кристаллического кварца; 7 – фрагмент кварцевого сегмента; 8 – кварцевая скошенная трон-кированная пластина с обушком; 9 , 11 – треугольные отщепы с фасетированной площадкой; 10 – треугольный отщеп с фасети-рованной площадкой с выемкой; 12 – пластина с ретушью утилизации; 13 – гематитовый обломок; 14 – кварцитовое скребло;

15 – бифасиальный остроконечник из кварцита; 16 – фрагмент лимонита; 17 – доломитовое выветрелое точило с насечками.

проходит несколько карстовых расщелин и воронок, заполненных землей и красной глиной с включениями грубообломочного материала. Отложения сильно зацементированы. Уже в ходе первых разведочных раскопок К.П. Оакли в 1953 г. в одной из карстовых воронок, позднее обозначенной как Блок А, были выделены верхняя, коричневая и нижняя, розовая пачки брекчий, в которых содержались кости животных и различные каменные изделия. Нижний культуросодержащий горизонт был отнесен к раннему палеолиту, а верхний – к среднему, что подтвердил и побывавший на раскопках выдающийся палеонтолог, археолог и философ П. Тейяр-де-Шарден (см.: [Clark, Brown, 2001]).

С 1954 г. раскопки велись в шести пунктах, пять из которых (Блоки А–Д) располагались в разных местах одной карстовой расщелины, а один (Блок Е) – в другой небольшой, находившейся примерно в 100 м. Из-за плотности брекчии для ее рыхления применялось контурное взрывание. Раскопки не подтвердили большой длительности процесса осадконакопления. Все культуросодержащие горизонты относятся к ин- дустрии люпембан и датируются финалом среднего – первой половиной верхнего плейстоцена.

В качестве исходного материала использовался кварц, кварцит, кремнистый известняк, которые находились поблизости. Мастера при обработке выбирали булыжники и угловатые желваки, а также блоки. Большинство нуклеусов оформлялось на желваках и небольшой процент – на крупной гальке и отщепах. Подготовка ядрищ осуществлялась в другом месте, а на стоянку они приносились уже для получения заготовок. Среди нуклеусов представлены дисковидные, леваллуазские, полиэдры, биконические, протобико-нические, многоплощадочные (рис. 12). Ядрищ для снятия пластин небольшое количество. Длина большинства нуклеусов 20–40 см. Скалывание заготовок производилось жесткими отбойниками. Применялась и биполярная техника. Среди заготовок сравнительно редко встречаются стандартизированные пластины и отщепы. Имеются треугольные в плане отщепы с фа-сетированными площадками, снятые с леваллуазских нуклеусов (рис. 13, 9–11 ).

Типологически каменный инвентарь с памятника Твин Риверс очень разнообразный. До статоч-но широко представлены пики, рубильца, чопперы, сфероиды, скребла различных модификаций, в т.ч. крупные, а также оформленные на сработанных нуклеусах, скребки, бифасиальные остроконечники, усеченные пластины и отщепы, односторонние и двусторонние острия, резцы, долотовидные изделия, проколки (рис. 14). Особое значение для определения культурной принадлежности комплекса имеют бифа-сиальные остроконечники и орудия геометрических форм. Большинство остроконечников найдено в виде фрагментов, но возможность считать их прообразом стилбейских очень большая. Геометрические орудия с притупленным краем представлены в основном сегментами и трапециями (см. рис. 12, 1–8). Эти обушковые изделия, по мнению авторов, относятся к позднему люпембану [Ibid., p. 319]. Одним из интересных орудий является кварцитовый пест с вкраплениями гематита, который хорошо виден на рабочей поверхности. В пунктах А, B, F обнаружено также несколько отшлифованных «стержней» из лимонита, гематита и марганца (см. рис. 13, 13, 16). Возраст позднего люпембана может быть, как считают Д. Кларк и К. Браун, 95 тыс. лет и более. Очень вероятно, что к этому времени относится миграционная волна с севера на юг Африки. Р. Флинт, изучавший разрез карстовой полости в пункте А, отмечал, что брекчия в воронке постепенно формировалась на слое из нанесенных камней и оба стратиграфических подразделения содержали кости животных и артефакты, указывающие на «протостилбейскую культуру» [Flint, 1959, p. 357–358]. Для подтверждения этой гипотезы нужны новые фактические данные. В любом случае, связь происхождения индустрий стилбей и ховисонс порт с предшествующим периодом – ранним этапом MSA II – еще более проблематична. Нельзя исключать и другого сценария. На более раннем этапе, в индустрии форсмит появляются бифасиально оформленные остроконечники и орудия геометрических форм с притупленным краем. Эти инновации в Центральной и Южной Африке не исчезают бесследно. На протяжении всего среднего каменного века они продолжают использоваться в большей или меньшей

3 cм

Рис. 14 . Каменный инвентарь с памятника Твин Риверс (по: [Clark, Brown, 2001]).

1 – двусторонний концевой скребок из кварца; 2 – кварцевое конвергентное скребло; 3 – конвергентное скребло из глинистого сланца; 4 – бифасиально обработанный кварцевый отщеп;

5 , 8 , 9 – бифасиальные остроконечники из кварца; 6 – фрагмент кварцевого бифаса; 7 – бифасиальный о строконечник из аргиллита; 10 – прямое скребло из кварца; 11 – кварцевое копьевидное орудие без основания и кончика; 12 – кварцевое копьевидное орудие с обломанным кончиком.

степени в зависимости от меняющихся экологических условий и формирования новых адаптационных стратегий. Такие инновации MSA I, как пластинчатое расщепление, пирамидальные поворотные нуклеусы, орудия геометрических форм с притупленной спинкой и другие верхнепалеолитические элементы, проявляются в индустрии ховисонс порт. Суть этого процесса аргументировать пока трудно из-за отсутствия надлежащего фактического материала. Главная причина в фрагментарной изученности среднепалеолитических индустрий в Центральной и Южной Африке.

Трудно полностью согласиться с С. Мак-Брерти и А. Бруксом, которые утверждают, что в Африке уже в среднем каменном веке появляются многие элементы, характеризующие верхний палеолит Евразии [McBrearty, Brooks, 2000]. Действительно, в обработке камня, типах каменных орудий, обработке кости, украшениях и других проявлениях символизма такие элементы в той или иной степени представлены на среднепалеолитических местонахождениях на юге Африки, и эти инновации не должны были исчезнуть бесследно. Но в результате каких процессов они могли появиться в Евразии – большая нерешенная проблема. Очень важно установить, кем оставлена индустрия ховисонс порт, в которой наиболее полно проявляются многие диагностирующие признаки верхнего палеолита.

На местонахождениях в устье р. Класиес найдено небольшое количе ство палеоантропологического материала. В отложениях SAS обнаружены человеческие лобная кость, часть височной, фрагменты челюстей и зубы, а также некоторые посткраниальные части скелета. На лобной кости взрослой особи сохранились следы подреза для удаления мяса с головы. Не исключено, что это свидетельство каннибализма [Rightmire, 2001]. Локтевая ко сть с основной стоянки Класиес Ривер Маут по результатам анализа канонических величин очень близка к центру тяжести архаичного человека. Ее морфология позволяет предположить, что гоминиды среднего каменного века с р. Класиес не были полностью анатомически современными. Архаичные элементы посткраниальной анатомии в контексте черепной или лицевой эволюции могут отражать сохранение архаичных моделей использования верхних конечностей [Churchill et al., 1996, p. 233].

Несмотря на небольшое количество посткраниальных частей скелета (фрагмент ключицы, лучевая и локтевая, три метатарзальные кости), удалось рассчитать рост гоминидов с р. Класиес: для мужчин – 1 580 мм, для женщин – 1 523 мм. Эти особи регулярно принимали положение с согнутыми в коленях ногами [Rightmire et al., 2006]. Анализ и сравнение всех фрагментов скелета с другими палеоантропологическими находками привели исследователей к выводу, что гоминиды с местонахождений Омо-1, Херто в

Эфиопии и на р. Класиес свидетельствуют о наличии африканской линии (или линий) эволюции, представители которой обладали морфологией Homo sapiens или находились в процессе развития в данном направлении [Ibid., p. 102]. Это согласуется с оценкой уровня поведенческих возможностей гоминидов Южной Африки. По мнению исследователей, изучение фаунистических остатков и орудийного набора показывает, что они оставались примитивными по поведению [Klein, 1989; Grine, Klein, Volman, 1991]. Полностью с этим трудно согласиться, т.к. у исследователей нет единой точки зрения относительно диагностирующих признаков, которые должны определять поведение, характеризующее человека современного типа, у палеолитических людей. Поведенческой инновацией у гоминидов Южной Африки в среднем плейстоцене является использование морских ресурсов – новый элемент для характеристики адаптационных способностей человека в то время.

Местонахождение Пиннакл Пойнт (РР 13 В), где выделены три горизонта, относящиеся к среднему каменному веку (MSA), находится в бухте Мосол на юге Африки. Оно дислоцируется в пещере в прибрежных скалах, которая располагается на 15 м выше среднего уровня Индийского океана [Marean et al., 2007]. Внизу залегает песчанистый горизонт, наименее зацементированный, с многочисленными линзами обожженных углесодержащих материалов, представляющих собой результат горения in situ . Каменные артефакты обнаружены преимущественно в этих линзах. Методом оптически стимулированной люминесценции была получена дата 164 ± 12 тыс. л.н. Средний горизонт MSA пепловый, с многочисленными очажными линзами темного цвета. Методом ОСЛ для него получена дата 132 ± 12 тыс. л.н. Верхний горизонт MSA состоял из трех прослоек. Внизу залегали пески и илы, содержащие переработанный пепел. Их перекрывали дюнные пески со слоем ископаемых ракообразных. Дата этой прослойки 120 ± 7 тыс. л.н. Выше залегали дюнные пески, которые закрывали пещеру. Для них получена дата 90 ± 6 тыс. л.н. Верхний горизонт MSA перекрывали слоистые отложения, датированные 92–39 тыс. л.н., что предполагает закрытость пещеры в этом хронологическом промежутке.

В среднепалеолитических горизонтах найдено 1836 артефактов, 78 % которых изготовлены из кварцита. Для первичного расщепления наиболее типична леваллуазская система. Кроме того, имеются нуклеусы поворотного типа для снятия пластин и пластинок. В материалах из нижнего слоя пластинчатых заготовок 64 экз., что превышает количество (47 экз.) заготовок, полученных в результате леваллуазского расщепления.

Среди находок имеются 57 кусков пигментной породы различных размеров, из них 46 – обогащенная железом осадочная порода, имеющая розовато- или красновато-бурый цвет поверхности. По составу все относятся к «красной охре» [Ibid.]. Десять фрагментов несут явные следы использования (восемь растерты и два имеют шлифовку). Образцы охры, по мнению исследователей, обладали всеми свойствами краски для нанесения на тело человека и, возможно, раскрашивания предметов органического происхождения.

Особенностью культуросодержащих горизонтов среднего каменного века является наличие большого количества ископаемых морских беспозвоночных. Всего определено 15 видов. Превалирует коричневая мидия ( Perna perna ), за ней следуют гигантская береговая улитка ( Turbo Sarmaticus ) и небольшие брюхоногие моллюски. Исходя из среды обитания, можно предположить, что подавляющее число ракообразных было собрано на каменистых открытых берегах, а также в приливных остаточных водоемах. Ракообразные являлись, видимо, о сновным источником питания, способствовавшим выживанию людей, когда в результате похолодания происходила аридизация климата и сокращались пищевые ресурсы.

Исследования на местонахождении Пиннакл Пойнт (РР 13 В) свидетельствуют о высоком когнитивном уровне людей среднего палеолита в Южной Африке и возможности изменения у них адаптационных стратегий при изменении экологических условий обитания.

Финальный этап среднего каменного века (MSA III) на юге Африки (ок. 55–50 тыс. л.н.) существенно отличался от предшествующей стадии ховисонс порт по используемому сырью и многим технико-типологическим характеристикам. Наиболее хорошо изучены культуросодержащие горизонты позднего MSA на местонахождениях Ди Келдерс, Сибуду, Роуз Коттедж и др. В них представлена преимущественно леваллуазская система первичного расщепления. Нуклеусы в основном с одним фронтом скалывания. С них снимали укороченные отщепы и острия. Нет в индустрии MSA III орудий геометрической формы с притупленным краем и бифасиальных остроконечников с основанием, подготовленным для крепления. В орудийном наборе преобладают скребла различной модификации и зубчато-выемчатые изделия. Остроконечники оформлялись на леваллуазских конвергентных сколах преимущественно однорядной ретушью с дорсальной стороны.

Истоки финального этапа среднего каменного века пока еще не могут быть установлены. Большинство исследователей не видят преемственности между индустриями ховисонс порт и MSA III. Показателен вывод, сделанный Э. Теккерей: «Даже если будущие технологически ориентированные подходы к изучению артефактов MSA покажут, что южно-африканские последовательности MSA будут отличаться большей вариабельностью и изменчивостью, чем мы представляем себе сегодня, контраст между артефактами среднего и позднего каменного века будет по-прежнему указывать на отсутствие непрерывности в археологических материалах» [Thackeray A.J., 2000, p. 166].

В верхних горизонтах MSA III ок. 40 тыс. л.н. появляются лавролистные остроконечники с основанием, оформленным для крепления, элементы символизма, костяные изделия и другие артефакты верхнепалеолитического облика. На переходном этапе от среднего к верхнему палеолиту происходит как бы возрождение некоторых технико-типологических инноваций, существовавших в индустрии ховисонс порт, но причины этого процесса до настоящего времени нельзя считать установленными.

Палеолитические памятники на юге Африки, датируемые в интервале 40–20 тыс. л.н., немногочисленны, и археологический материал из них не очень выразительный для характеристики перехода от среднего к верхнему палеолиту. В верхнепалеолитических горизонтах местонахождений Аполло-11, Роуз Коттедж, Умхлатузана, Уайт Пэйнтингс, Бордер и др. преобладают леваллуазская и радиальная системы первичного расщепления, острия и остроконечники, отщепы и пластинчатые сколы с ретушированными площадками, скребла и другие изделия, типичные для среднего палеолита. Наряду с типологически среднепалеолитическими артефактами имеются скребки, долотовидные изделия, орудия с подтеской для крепления, резцы, ретушированные пластины. На местонахождении Уайт Пэйнтингс найдено ок. 10 костяных изделий, в т.ч. наконечники и зубчатые гарпуны. В вышележащей пачке рыхлых отложений встречены бусины и заготовки бусин из скорлупы страусовых яиц. Они также найдены в пещере Бордер, как и шлифованные костяные наконечники.

Комплекс без среднепалеолитических элементов в первичном раскалывании, с преобладанием верхнепалеолитических типов орудий относится к индустрии робберг, которая датируется временем позже 20 тыс. л.н.

Переход от среднего к верхнему палеолиту в Северной и Восточной Африке

На севере Африки широкое распространение в середине верхнего плейстоцена получила атерийская индустрия. Ее истоки – североафриканское мустье [Hahn, 1984; Straus, 2001]. Индустрия атер распространяется в Северной Африке, частично в Аравии, а возможно, и на юге Европы.

На местонахождении Айн-Метерхем в Тунисе в первичном расщеплении преобладают дисковидные нуклеусы. Доля леваллуазских ядрищ незначительная, леваллуазские острия единичны [Григорьев, 1977]. Наиболее типичны для этой индустрии черешковые орудия. Выделенный крутой ретушью черешок имеется не только у остроконечников, но и у скребел, некоторых других изделий (рис. 15). Скребла на этом местонахождении различных модификаций: продольные, поперечные, двойные и тройные, конвергентные. В небольшом количестве встречаются пластинки с притупленной спинкой, резцы, проколки, зубчато-выемчатые изделия.

Местонахождение в гроте Эль Алия в Марокко изучалось в течение многих лет в довоенное и послевоенное время (1936–1940; 1945–1947, 2000 гг.) экспедициями ученых из разных стран [Bouzouggar et al., 2001; Bouzouggar, Kozlowski, Otte, 2002]. В первичном расщеплении использовалось несколько систем. Есть одноплощадочные нуклеусы с одним фронтом снятия заготовок. Ударная площадка подготавливалась одним сколом (рис. 16, 10). Во всех культуросодержащих горизонтах представлены дисковидные и леваллуазские ядрища (рис. 16, 4; 17, 15). Имеются двухплощадочные нуклеусы для скалывания пластин. Особенности площадок и ударных бугорков свидетельствуют о том, что во всех операционных цепочках, кроме нелеваллуазских, представленных в материалах из слоя 9, использовались мягкие отбойники [Bouzouggar, Kozlowski, Otte, 2002, p. 236].

На местонахождении Эль Алия во всех горизонтах найдены бифасиально обработанные остроконечники (см. рис. 16, 3 ; 17, 2 , 3 ). Листовидные острия обрабатывались поочередно с обоих краев. В сечении большинство из них двояковыпуклые. Листовидные острия по мере их использования переоформлялись вторичной ретушью, как правило, более глубокими и нерегулярными снятиями, и форма их менялась в сторону овально-асимметричной. Острия оформля-

Рис. 15 . Атерийская индустрия из пунктов «почва» ( 1–7 ) и Джуф ( 8–13 ) памятника Айн-Метерхем (по: [Григорьев, 1977]).

1 – пластина с притупленным краем; 2 – скребло с черешком; 3 – зубчатое орудие; 4 , 5 – двойные скребла; 6 , 7 – остроконечники; 8 , 12 – острия с черешком; 9–11 – скребки; 13 – скребок с черешком.

Рис. 16 . Каменная индустрия из слоев 7 ( 1–4 ) и 9 ( 5–10 ) в гроте Эль Алия (по: [Bouzouggar, Kozlowski, Otte, 2002]).

1 , 2 , 8 , 9 – скребла; 3 – острие с черешком; 4 , 10 – нуклеусы; 5 – фрагмент односторонне обработанного острия; 6 , 7 – ножи.

Рис. 17 . Каменная индустрия из слоя 6 в гроте Эль Алия (по: [Bouzouggar, Kozlowski, Otte, 2002]).

1 , 5 , 7–9, 11–14 – скребла; 2 – листовидное острие; 3 – острие; 4 , 6 – клювовидные орудия; 10 – мустьерское острие; 15 – нуклеус.

лись и с одной дорсальной стороны с незначительной подправкой с вентральной стороны у острия и насада. Особенность этого местонахождения – незначительное количество изделий с черешком. В орудийном наборе преобладают скребла различных модификаций, имеются мустьерские острия, скребки, резцы, проколки, зубчато-выемчатые изделия, ретушированные пластины и отщепы (см. рис. 16, 17).

Для всего атера наиболее характерно леваллу-азское расщепление. Причем представлены все основные его стратегии: получение острий, отщепов и пластин. Диагностирующий элемент индустрии – изделия с черешком. Это прежде всего наконечники с хорошо оформленными ретушью острием и черешком. Ретушь может быть однорядная и двухрядная. Черешок оформлялся у скребел, скребков, проколок, резцов. Это свидетельствует о широком использовании составных орудий для выполнения различных функций и наличии надежных приемов крепления. На атерийских местонахождениях наиболее многочисленны скребла различных модификаций, большое количество зубчато-выемчатых изделий, типичны ножи с обушком. На позднем этапе этой культуры широкое распространение получили острия: с округлым и при-остренным черешком, с треугольным и асимметричным основанием, бифасиально обработанные листовидные. Количество верхнепалеолитических орудий (скребков, резцов, пластин с притупленным краем и др.) в сравнении со среднепалеолитическими немного. В атерийских слоях в пещере Эль Мнасра в Марокко обнаружены фрагменты костяных орудий, изготовленных посредством строгания абразивом, в гроте Зухра также в Марокко – костяная подвеска, на местонахождении Уэд Джебанна в Алжире – перфорированная раковина [Вишняцкий, 2008, с. 88–89].

Сложная проблема – датировка атера. Наиболее типичные и многочисленные атерийские местонахождения относятся к интервалу 40–20 тыс. л.н. [Debénath, 2000; Bouzouggar, Kozlowski, Otte, 2002]. Немало свидетельств того, что эта индустрия появилась раньше. На северо-востоке Африки (в Кире-наике) и в Египте атер датируется между 44 700 и 43 300 л.н. [Van Peer, Vermeersch, 2000]. Некоторые атерийские местонахождения имеют даты от 80 до 60 тыс. л.н. [Вишняцкий, 2008].

По всем основным технико-типологическим показателям атерийская индустрия относится к среднему палеолиту. Несмотря на длительность существования и широкое территориальное распространение, верхнепалеолитические типы орудий даже в поздних местонахождениях древностью ок. 30 тыс. лет не играли заметной роли.

Не только истоки индустрии атера прослеживаются в североафриканском мустье, но и антропологически наблюдается преемственность между носителями ате- рийской культуры и мустьерцами. Скелетные остатки, обнаруженные в среднепалеолитических слоях местонахождений Джебель-Ирхуд, Хауа Фтеа и в горизонтах атера на местонахождениях Дар-эс-Солтан, Эль Алия, Зухра, Темара, принадлежат гоминидам, приближающимся по ряду важных признаков к людям современного анатомического типа. Некоторые свойственные им неандерталоидные черты могут быть следствием контактов между разными популяциями циркумсредизем-номорского региона [Там же, с. 90].

В Северной Африке самые ранние местонахождения верхнего палеолита обнаружены на северо-востоке Ливии, в Киренаике, в пещерах Хауа Фтеа и Хагфет-эд-Дабба [McBurney, 1967; Григорьев, 1977]. Основные раскопки в них производились в 1950-х гг. Наиболее полно динамика среднего палеолита и ранний верхний палеолит представлены в пещере Хауа Фтеа. Мощность рыхлых отложений в пещере достигает 14 м. Ч. Мак-Берни выделил три основных технико-типологических подразделения: преориньяк, ле-валлуа-мустье и верхний палеолит [McBurney, 1967]. Самый ранний, по его определению, преориньяк заключен в толщу рыхлых отложений ок. 50 см. В каменном инвентаре, по мнению Ч. Мак-Берни, имеются призматические нуклеусы. Они плоские, с одним фронтом снятия, одно- и двухплощадочные. В орудийном наборе (ок. 80 экз.) представлены бифасиаль-но обработанные и чопперовидные изделия, резцы, скребки, скребла, фрагмент листовидного о стрия, проколки и др. Г.П. Григорьев [1977] справедливо подверг сомнению многие типологические определения Ч. Мак-Берни. Не со всеми его выводами можно согласиться, но он прав в главном – индустрию нижнего технико-типологического подразделения в пещере Хауа Фтеа по всем основным показателям нельзя отнести к ближневосточному ориньяку. Она, видимо, относится к раннему этапу среднего палеолита Северной Африки, но из-за малочисленности материалов сделать окончательные выводы невозможно.

Перекрывает т.н. преориньяк рыхлая толща ок. 4 м, содержащая, по определению Ч. Мак-Берни, левал-луа-мустьерскую индустрию. В этой толще исследователь выделил 10 культуросодержащих горизонтов, которые разделил на несколько более мелких технико-типологических групп: гибридное мустье – слой XXXIV; типичное леваллуа-мустье – слои XXXIII, XXXII; атерийскую культуру – XXXI, XXX; позднее мустье – XXIX–XXVII; леваллуа-мустье – XXVI, XXV. В действительности индустрия, представленная во всех этих горизонтах не столь многочисленными артефактами, чтобы можно было сделать такое дробное деление, не выходит за рамки обычного мустье.

Для обсуждаемой проблемы перехода от среднего к верхнему палеолиту наибольший интерес представляет XXV и вышележащие культуросодержащие горизонты. Ч. Мак-Берни (и с ним согласны многие исследователи) считает, что с середины XXV слоя появляется верхнепалеолитическая индустрия, которая не связана своим происхождением не только с нижележащими мустьерскими горизонтами, но в целом со средним палеолитом Африки. Эту индустрию в настоящее время относят к культуре даббан, названной по местонахождению в пещере Хагфет-эд-Дабба.

Ч. Мак-Берни выделил в пещере семь культуросодержащих горизонтов, относящихся к верхнему палеолиту. Наиболее насыщены находками слои 4–6. Рыхлые отложения 6-го слоя имеют темный цвет из-за большого количества углистых примазок от кострищ. Слой 5, где также много золистых включений, содержал многочисленные кости животных. В 4-м слое, имеющем красноватый цвет, не обнаружено кострищ, но найдено большое количество каменных орудий.

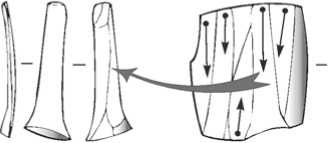

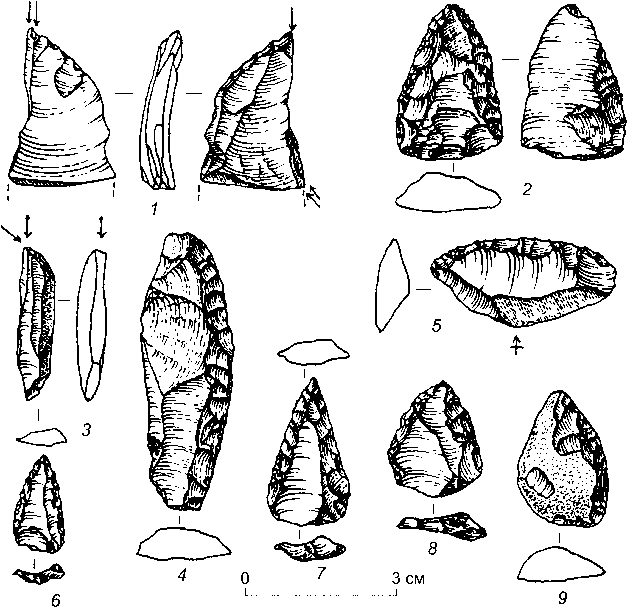

Рис. 18 . Каменный инвентарь культуры даббан с памятников Хауа Фтеа ( 1–10 ) и Хагфет-эд-Дабба ( 11–17 ) (по: [McBurney, 1967]).

1 , 2 , 5 , 9 , 11 , 12 , 14 – пластины с притупленным краем; 3 , 4 , 10 , 13 , 16 – резцы; 6–8 , 15 , 17 – скребки.

Первичное расщепление связано с одно- и двухплощадочными нуклеусами, которые Ч. Мак-Берни определяет как призматические . Для культуры даб-бан диагностирующими типами являются пластинки с притупленным краем и пластины с поперечной фаской, в большом количестве представленные в материалах памятников Хауа Фтеа и Хагфет-эд-Дабба (рис. 18). Пластины с притупленным краем оформлялись на заготовках различной формы и размеров. Обычно они удлиненные, некоторые более 10 см в длину. Есть пластины сегментовидной формы, но в отличие от геометрических изделий у них крутой, почти отвесной ретушью оформлялся один край. Имеются острия с притупленным краем. Своеобразные орудия – пластины с поперечным резцовым сколом (lames à chanfrein) или, как их чаще называют, орудия на пластинах с поперечной фаской (pièces à chanfrein). Один или два края у них оформлялись ретушью, а затем на одном конце делался поперечный скол в виде резцового. Резцовый скол образовывал с ретушированным краем острый угол. Такие орудия достаточно редки в палеолите. Они известны в Сибири как резцы диагонального типа и в Японии, где получили название «резцы арайя». Появление подобных типов изделий на разных территориях – еще один пример конвергенции. В индустрии даббан известны и другие типы резцов: угловые, срединные. Мало скребков, особенно в раннем даббане. Имеются о стрия с выпуклым притупленным краем.

Ч. Мак-Берни считал даббан одной из древнейших верхнепалеолитических культур в мире. XX слой в пещере Хауа Фтеа датирован 31 150 ± 40 лет до н.э., а XXVIII – 41 тыс. лет до н.э. На основании этого Ч. МакБерни относил начало верхнего палеолита к 40–38 тыс. л.н.

Очень важный вопрос о происхождении культуры даббан. Большинство исследователей исключают ее преемственную связь с местным мустье: переход от среднего к верхнему палеолиту в Киренаике произошел внезапно и под влиянием миграционных процессов. В настоящее время наиболее обоснованной является гипотеза об истоках культуры в ближневосточном эмиране, местонахождения которого распространены вдоль восточных побережий Средиземного и Красного морей.

Индустрии среднего палеолита на северо-востоке Африки, в Нубии и долине нижнего Нила чрезвычайно мозаичны. Это можно объяснить объективными и субъективными причинами. Субъективный фактор заключается в том, что изучением палеолита занимались представители разных школ, и это привело к излишней дробности, к тому же далеко не всегда выделение новых культур или индустрий было обоснованным. Одним из объективных факторов является географическое положение региона – на стыке с Евразией. Вследствие близости экологических условий, видимо, часто происходили миграции животных с севера на юг, с запада на восток и в обратных направлениях, а вслед за ними мигрировали люди. Особенно интенсивными эти процессы могли быть во время изменений климата, которые приводили к изменению среды обитания. Археологи в своих построениях, касающихся климатических флуктуаций, часто оперируют понятиями «стадиал», «интерстадиал», «мегаинтерстадиал» и т.д. Для конкретной группы людей, живущих в реальном времени, важны не столько колебания климата, исчисляемые периодами в десятки тысяч лет, когда происходила постепенная коренная перестройка природной среды, сколько изменения в пределах десятков и сотен лет, а то и на протяжении жизни одного поколения.

Для последних 2 тыс. лет дендрохронологическим методом выявлены региональные сверхвековые (160– 170 лет) и внутривековые (45–50, 30–33, 22 и 11 лет) циклы [Ваганов и др., 2008]. Подобные климатические флуктуации происходили не только в голоцене, но и в плейстоцене. Краткосрочные изменения климата не могли не приводить к изменению экосистемы. Менялась тепло- и влагообеспеченность растительности, менялись и ландшафты, особенно степные. Засухи приводили к массовым миграциям копытных животных в более благоприятные районы, а вслед за животными мигрировали и люди. В этом смысле коридор, соединявший Африку и Евразию, играл большую роль. Не случайно на северо-востоке Африки и Ближнем Востоке наблюдается мозаичность индустрий.

На северо-востоке Африки можно выделить несколько крупных районов, где прослеживается своеобразное развитие индустрий в середине и второй половине плейстоцена. Одним из них является оазис Харга в Ливийской пустыне западнее р. Нила [Caton-Thompson, 1952; Григорьев, 1977]. Здесь в среднем плейстоцене и первой половине верхнего развивались ашельские и леваллуазские индустрии, а в середине и второй половине верхнего плейстоцена – харга и атерийская.

Индустрия харга связана истоками с леваллуаз-ской линией развития. Первичное расщепление характеризуется небольшими леваллуазскими нуклеусами для снятия укороченных отщепов и реже – пластин. В орудийном наборе преобладают зубчато-выемчатые изделия, оформленные на укороченных и усеченных отщепах, клювовидные, зубчатые орудия, скреблыш-ки, скребки высокой формы и с «рыльцем», пластины с крутой ретушью и др.

Индустрию харга сменяет атерийская. Для нее также характерно леваллуазское первичное расщепление. Среди орудий представлены ретушированные левал-луазские острия, остроконечники, листовидные острия, скребла, скребки и атерийские острия с черешком. Атерийские культуросодержащие слои относятся к концу позднего плейстоцена.

На территории древней Нубии исследования в 60– 70-х гг. XX в. велись в связи со строительством Асуанской плотины несколькими интернациональными экспедициями. Средний каменный век здесь разделен Р. Солецким на нубийское мустье А и В, зубчатое мустье (см.: [Григорьев, 1977]). Это деление следует считать условным, т.к. большинство среднепалеолитических местонахождений с поверхностным залеганием культурного слоя. Нубийское мустье А отличается от типа В отсутствием рубил. Первичное расщепление леваллуазское, большое количество зубчато-выемчатых изделий, верхнепалеолитические орудия, скребки и резцы, малочисленные и невыразительные. Отсутствуют костяные орудия. Верхняя хронологическая граница нубийского мустье А и В в пределах 17–15 тыс. л.н. [Там же, с. 143].

Следующий этап палеолита – хормусийская культура, в которой сохраняется леваллуазское расщепление, но уже гораздо больше верхнепалеолитических типов каменных изделий, имеются немногочисленные костяные орудия и терочники для растирания гематита. Эта культура датирована радиоуглеродным методом 20–14 тыс. л.н. [Там же, с. 148].

В долине нижнего Нила исследовалось местонахождение Назлет Хатер-4, расположенное в шахте для добычи кремнистого известняка [Vermeersch et al., 1984]. Обнаруженные здесь каменные изделия можно отнести к пластинчатой индустрии. Среди орудий особое место занимают зубчато-выемчатые изделия, скребки и резцы. Получено девять радиоуглеродных дат от 35 до 31 тыс. лет до н.э. На небольшом расстоянии от этого местонахождения обнаружено погребение человека современного анатомического типа. Имеются сообщения еще об одном захоронении. По одному из погребений получена радиоуглеродная дата ок. 37 тыс. л.н. [Вишняцкий, 2008, с. 93]. На местонахождении Содмейн в районе холмов на побережье Красного моря в Египте под двумя верхнепалеолитическими слоями обнаружены культуросодержащий горизонт с орудиями эмирейского типа и нижележащий слой с индустрией среднего палеолита, для него получены две радиоуглеродные даты – 30 и более 30 тыс. л.н.

Одной из транзитных территорий, через которые могли происходить миграции в Евразию, является Восточная Африка. Здесь переход от среднего к верхнему палеолиту наиболее полно представлен на многослойных местонахождениях Энкапуне Йя Муто в Кении и Мумба в Танзании. Грот Энкапуне Йя Муто расположен к западу от оз. Найваша в кенийской части Восточно-Африканской рифтовой долины на высоте 2 400 м над ур. м. Раскопки производились в 1982 и 1987 гг. на небольшой площади [Ambrose, 1998]. Мощность рыхлых отложений составляла 5–6 м.

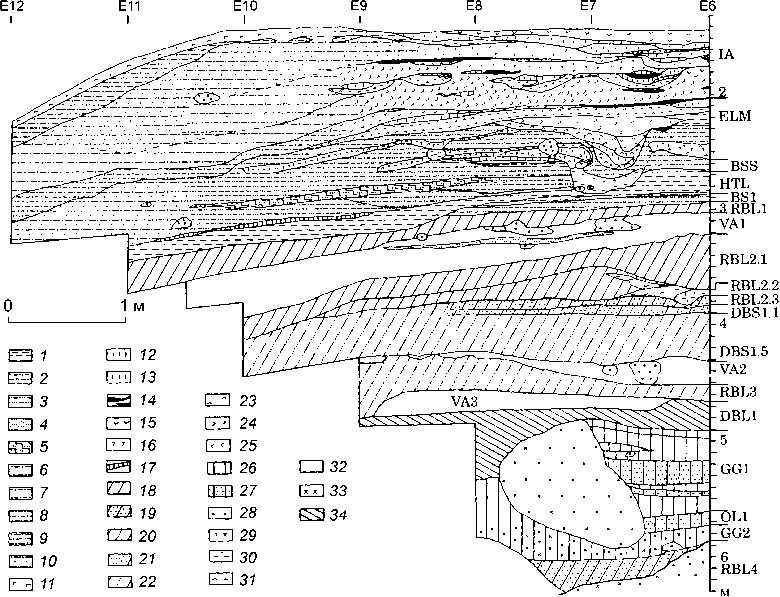

Выявлены культуросодержащие горизонты от железного до финала среднекаменного века (рис. 19). Слой эпохи железа – IА, неолитические – от ELM до RBL3. Первый палеолитический слой DBL1 представлял собой темно-коричневый песчанистый суглинок, который перекрывал третий горизонт вулканического пепла. В слое обнаружено 69 тыс. каменных артефактов и сильно фрагментированные кости животных. Каменная индустрия верхнего палеолита получила название сакутиек. В первичном расщеплении еще сохраняются дисковидные ядрища. Большинство орудий изготовлено из отщепов. В орудийном наборе представлены скребки, в основном небольших размеров, ногтевидной формы, долотовидные изделия, немногочисленные ножи, среди которых есть бифасиально оформленные, микролитические, в т.ч. геометрических форм с притупленным краем (рис. 20, 7–21). Особенно примечательные находки – обработанные фрагменты скорлупы яиц страуса (рис. 20, 1–6). Найдено 13 полных ожерелий, 12 перфорированных заготовок и 595 фрагментов скорлупы. По древесному углю из слоя DBL1.2 после трех лет хранения получена дата 16 300 ± 1 000 лет до н.э., по другому образцу угля, переданному на анализ спустя два месяца после раскопок, – 29 300 ± 750 и 35 800 ± 550 лет до н.э. По образцу с внешней поверхности скорлупы страусового яйца из горизонта DBL1.3 (подошва слоя DBL1) получена дата 37 000 ± 1 100, с внутренней – 39 900 ± 1 600 лет до н.э. Слой DBL1 свидетельствует об интенсивном использовании грота людьми в это время и об изготовлении бусин из скорлупы яиц страуса непосредственно на месте обитания.

Ниже залегают слои серого гравия GG1 и 2, разделенные прослойками оранжевого и глинистого пес-

Рис. 19. Стратиграфический разрез южного местонахождения Энкапуне Йя Муто, раскоп 1982 г. (по: [Ambrose, 1998]).

1 – ил; 2 – песчанистый ил; 3 – илистый песок; 5 – слоистый ил-песок; 6 – светло-коричневый суглинок; 7 – серокоричневый; 8 – темно-серый; 9 – черный золообразный; 10 – светло-коричневый песчанистый; 11 – коричневый рыхлый суглинок; 12 – белый пепел; 13 – оранжевый; 14 – черный; 15 – серый; 16 – коричневый пепел; 17 – затвердевший ил; 18 – красно-бурый суглинок; 19 – красно-бурый песчанистый суглинок; 20 – красно-бурый суглинок с грубозернистым песком; 21 – темно-бурый илистый песок; 22 – темно-бурый песчанистый ил; 23 – темнобурый пепел; 24 – серо-бурый; 25 – буро-серый пепел; 26 – серый гравий; 27 – оранжевый песчанистый гравий; 28 – кротовина; 29 – древесный уголь; 30 – трава; 31 – помет; 32 – вулканический пепел; 33 – каменная глыба;

34 – темно-бурый суглинок.

ка с гравием OL1. В этой пачке рыхлых отложений найдено небольшое количество артефактов и костей животных, относящихся к ранней стадии верхнего палеолита. Наиболее выразительные изделия изготовлены из обсидиана. Для этого этапа типичны крупные пластинчатые сегментовидные орудия с притупленным дугообразным краем. На них сохранились следы красной охры. Предполагается, что у этих орудий была рукоятка, крепившаяся параллельно длинной оси [Ibid., p. 383]. Имеются также микролиты геометрической формы, концевые и боковые скребки, скребла с зубчатым краем, резцы, в т.ч. двойные, редко встречаются долотовидные изделия (рис. 21). Эту индустрию насампо-лаи С. Амброз не относит к переходному от среднего к верхнему палеолиту этапу, потому что она совершенно не похожа на индустрию ховисонс порт, и всю толщу рыхлых отложений он считает древнее 40 тыс. л.н.

Ниже залегает песчанистый суглинок от темно-красного до темно-коричневого цвета (RBL4). В нем найдено небольшое количество каменных орудий. Для первичного расщепления характерна радиальная техника. В орудийном наборе преобладают изделия сегментовидной формы с дугообразным обушком, геометрические микролиты, резцы, скребки, скребла, долотовидные изделия (рис. 22). Среди обработанных орудий два отщепа со следами охры. Эту индустрию ендинги С. Амброз относит к среднему каменному веку. Радиоуглеродные даты для слоя RBL4 >26 тыс. лет до н.э., 29 280 ± 540 и 41 400 ± 700 лет до н.э. На основании гидратации обсидиана и среднестатистических расчетов процесса осадкона-

Рис. 20 . Бусины из скорлупы страусовых яиц ( 1–6 ) и артефакты из обсидиана ( 7–21 ) индустрии сакутиек из слоя DBL1 в гроте Энкапуне Йя Муто (по: [Ambrose, 1998]).

1–4 – целые бусины; 5 , 6 – бусины, сломанные при изготовлении; 7–10 – геометрические микролитические отщепы и пластинки; 11 , 12 – сегменты; 13 – двусторонний нуклеус; 14–18 – ногтевидные скребки; 19–21 – частично бифасиальные и би-фасиальные ножи.

копления начало перехода к верхнему палеолиту С. Амброз относит к 50 тыс. л.н.