Три сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту. Сценарий второй: переход от среднего к верхнему палеолиту в материковой части Восточной Азии

Автор: Деревянко А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 (45), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается модель перехода от среднего к верхнему палеолиту в Восточной и Юго-Восточной Азии. Ранне- и среднепалеолитические индустрии в китайско-малайской зоне по всем технико-типологическим показателям отличались от таковых на остальной территории Евразии и в Африке. Материалы китайских и корейских археологических памятников свидетельствуют об автохтонном развитии отщеповых индустрий на протяжении раннего и среднего палеолита. Появление в Восточной и Юго-Восточной Азии таких орудий, как бифасы, «леваллуазские» острия, вызывающих вопросы о влиянии представителей второй волны миграции популяций человека на эту территорию объясняется процессом конвергенции и изменением адаптационных стратегий. Пластинчатые и микропластинчатые компоненты в верхнепалеолитических комплексах китайско-малайской зоны фиксируются начиная с рубежа 30-20 тыс. л.н. Их появление связывается с распространением популяций человека с территории Южной Сибири и Монголии. При этом происходил процесс не замещения местного населения мигрантами, а аккультурации, что подтверждается антропологическими данными, свидетельствующими об автохтонном развитии человека современного типа в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Плейстоцен, переход от среднего к верхнему палеолиту, конвергенция, адаптация, аккультурация, китай, корейский полуостров

Короткий адрес: https://sciup.org/14522835

IDR: 14522835 | УДК: 903

Текст научной статьи Три сценария перехода от среднего к верхнему палеолиту. Сценарий второй: переход от среднего к верхнему палеолиту в материковой части Восточной Азии

В китайско-малайской зоне переход от среднего к верхнему палеолиту проходил по совершенно иному сценарию (модели), чем в других регионах Евразии [Деревянко, 2006а, б]. Это связано с тем, что ранне- и среднепалеолитические индустрии Восточной и ЮгоВосточной Азии по всем технико-типологическим показателям отличались от таковых на остальной территории Евразии и в Африке.

Восточная и Юго-Восточная Азия была заселена, видимо, ок. 1,8–1,6 млн л.н. двумя миграционными потоками архантропов с олдувайской индустрией и нижнепалеолитической микроиндустрией [Деревянко, 2009]. С первоначального заселения и вплоть до

30 тыс. л.н. на этой территории индустрии развивались преимущественно на автохтонной основе. Глобальная волна миграции архантропов с ашельской индустрией не распространилась восточнее Индии и Монголии. На территории Китая бифасиальная техника конвергентно появилась ок. 1 млн л.н. – гораздо раньше, чем в других регионах Евразии, за исключением Ближнего Востока. В китайско-малайской зоне в раннем и среднем палеолите не известна леваллу-азская система первичного расщепления. Для всего палеолита характерны в основном три метода: биполярный, ударом жесткого отбойника по нуклеусу и скалывание заготовок при помощи наковальни.

В Китае, как и во всей Восточной и Юго-Восточной Азии, из-за отсутствия леваллуазской системы

первичного расщепления невозможно провести четкую границу между ранним и средним палеолитом. Здесь все основные технико-типологические показатели палеолита на протяжении раннего, среднего и большей части верхнего плейстоцена мало отличались друг от друга. Тем не менее я считаю, что нельзя согласиться с мнением некоторых исследователей об однообразии, инертности и отсталости палеолитических индустрий китайско-малайской зоны по сравнению с таковыми сопредельных территорий. Бифаси-альная техника, например, появилась в Китае почти на 500 тыс. лет раньше, чем в Европе. Ее появление, как и многих других инноваций, связано с особыми адаптационными стратегиями, которые вырабатывали архантропы в Юго-Восточной и Восточной Азии, приспосабливая свою культурную традицию к экологическим условиям региона обитания. Использование дерева и бамбука, вероятно, обусловило появление и широкое распространение различных рубящих орудий: чопперов, чоппингов, изделий типа рубил и кливеров. Бифасиально обработанные рубящие орудия в Китае существовали на протяжении всего палеолита. Но они появлялись конвергентно в тех районах, где этого требовала экологическая обстановка, и исчезали, когда в них отпадала необходимость.

Еще в прошлом веке ученые обращали внимание на отличие палеолита Китая от палеолита других регионов Евразии и неравномерность деления его на три этапа [Schick, Dong, 1993; Schick, 1994; Gao, Olsen, 1997; Гао Син, 1999; Ранов, 1999]. При сравнении раннепалеолитических памятников с местонахождениями, датируемыми в хронологическом интервале 150– 30 тыс. л.н., очевидно отсутствие принципиальных отличий в их индустриях по всем основным технико-типологическим показателям. На основании этого следует отказаться от трехступенчатого деления палеолита в китайско-малайской зоне по аналогии с остальной территорией Евразии и Африкой и исключить в периодизации средний палеолит, т.к. нет критериев для его выделения. Подразделение палеолита Китая на нижний и верхний, или ранний и поздний, подтверждает специфику развития палеолитических индустрий в китайско-малайской зоне, но ни в коей мере не их отсталость или архаичность. Трехчленное деление палеолита было сделано на материалах Западной Европы. Но если подходить критично к их анализу, то очевидно, что и там наблюдается большая мозаичность ранне- и среднепалеолитических индустрий, тем более, если проблему рассматривать в целом в Евразии. Критериев для выделения среднего палеолита на этой обширной территории явно недостаточно, и они не всегда убедительны, хронологически не коррелируют и часто достаточно формальны и декларативны.

К среднему палеолиту в Китае авторы относят различное количество местонахождений: Цю Чжунлан

-

[1989] – 30, Вэй Ци [1989], У Синьчжи и Ф. Пойрер [Wu Xinzhi, Poirier, 1995] – более 40. Чжан Сэньшуй [1987] только на севере КНР выделял 42 среднепалеолитических местонахождения. Это объясняется несколькими причинами: недостаточно точно определен хронологический диапазон среднего палеолита; отсутствуют четкие критерии; для ряда важных археологических объектов, возраст которых был установлен с помощью биостратиграфии, с появлением радиометрических и других методов абсолютного датирования получены новые даты. В целом в Китае стратифицированных памятников выявлено сравнительно немного. Известно 17 местонахождений, где собрано в общей сложности ок. 100 артефактов; на пяти число находок несколько превышает 1000 экз., большинство стоянок представлено единичными каменными орудиями [Гао Син, 1999].

Наиболее информативными местонахождениями финального этапа среднего – первой половины верхнего плейстоцена являются Чжоукоудянь-15, Дин-цунь, Сюйцзяяо, Дали, Яотоугоу, Шуйгоу, Гэцзыдун и др. Рассмотрим те из них, которые дают наиболее полное представление об индустрии в хронологическом диапазоне 130–30 тыс. л.н.

Местонахождения среднего палеолита в Китае

Пока двухэтапная периодизация палеолита Китая не принята исследователями, придется употреблять термин «средний палеолит», относя к нему стоянки финала среднего – первой половины верхнего плейстоцена. Одним из наиболее исследованных местонахождений этого времени является Чжоукоудянь-15. Оно открыто в 1932 г. и раскапывалось в течение трех лет (1935–1937 гг.) [Jia Lanpo, 1936; Pei, 1939; Gao, 2000а; Гао Син, 2000]. Местонахождение Чжоукоу-дянь-15, видимо, неправомерно относить к стоянкам пещерного типа. К тому времени, когда там поселились люди, свод уже обрушился и, вероятнее всего, обитатели стоянки жили под скальным навесом. Рыхлые отложения вскрыты на глубину 10 м. Верхний уровень состоит из желтоватого суглинка с включением известняка. Каменные изделия встречались по всей толще [Pei, 1939]. Учитывая, что в индустрии принципиальных различий снизу вверх не выявлено, Пэй Вэньчжун не счел необходимым разделить артефакты по слоям, а описал материал как единое целое.

Найдено более 10 тыс. изделий из камня. Из них 95,2 % изготовлены из кварца, 3 % – из различных магматических пород, 1,8 % – из других видов сырья. Все основные археологические объекты в районе Чжоукоу-дянь находились в непосредственной близости друг от друга и в силу неизменности геологических и геомор- фологических условий люди пользовались одними и теми же источниками сырья для изготовления орудий. Обитатели местонахождения 15 в большей степени, чем на других стоянках, использовали местное сырье.

Наиболее полное исследование каменного инвентаря из Чжоукоудяня-15 сделано Гао Сином в его докторской диссертации [Gao, 2000b]. К артефактам, представляющим первичное расщепление, он отнес 130 нуклеусов, 439 отщепов, 91 фрагмент отщепов, 87 биполярных сколов, 7 отбойников; 4 829 – отходы производства [Gao, 2000b; Гао Син, 2000].

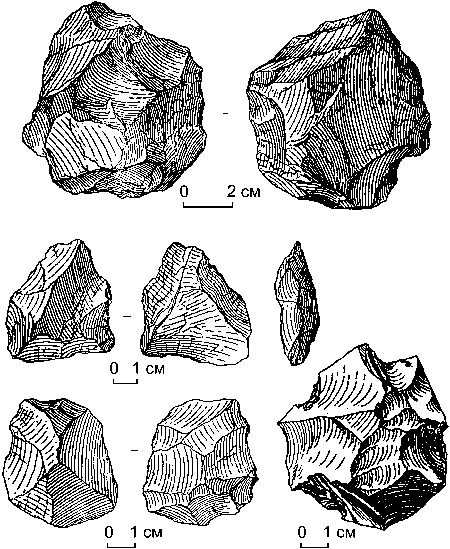

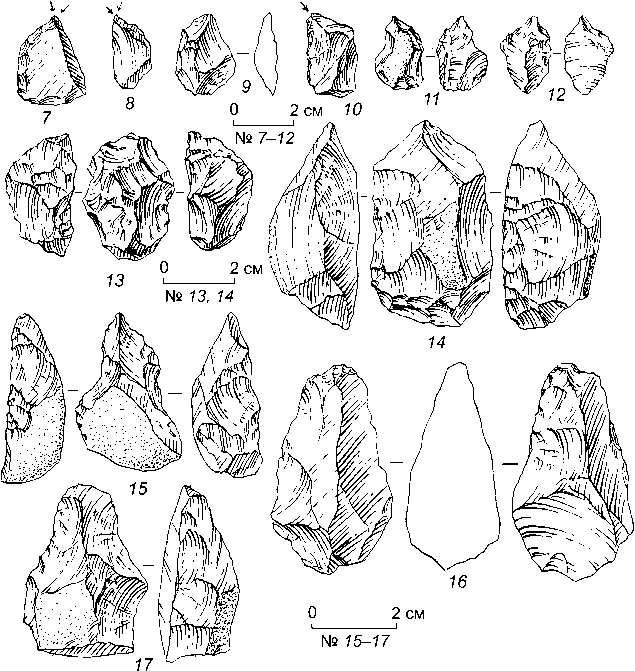

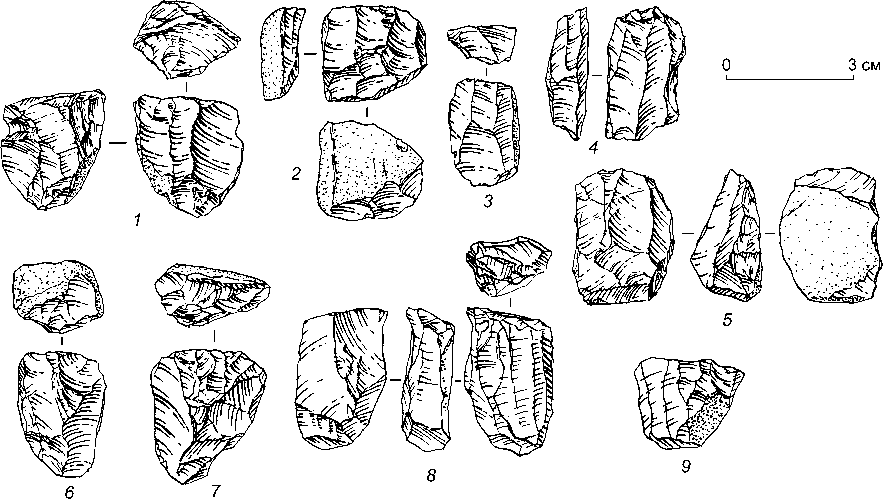

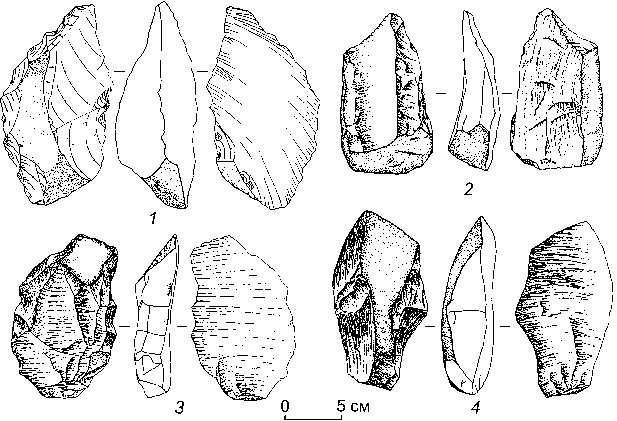

Большинство нуклеусов (126 экз.) сделаны из кварцевых галек. Гао Син на основании трех критериев – направление скалывания отщепов, количество ударных площадок и их размеры – выделил три подкласса нуклеусов: простые, дисковидные и многогранные. К простым нуклеусам, у которых одна или две ударные площадки, он отнес 23 экз. С них снималось несколько отщепов, в среднем около четырех. Скалывание производилось без специально подготовленной ударной площадки, в большинстве случаев она сохраняла галечную корку. Нуклеусы этого типа использовались нечасто. Их размеры различны: минимальная длина – 34 мм, максимальная – 140 мм. С дисковидных нуклеусов (рис.1) отщепы скалывали попеременно: вначале с одной стороны, а затем, используя негатив этого снятия в качестве ударной площадки, с противолежащей. Большинство ядрищ данного типа имели овальную форму в плане и чечевидную в по- перечном сечении. Дисковидные нуклеусы часто использовались до полного истощения. Наиболее многочисленную группу составляли многогранные, или ортогональные, ядрища (74 экз.). У них было несколько ударных площадок без специальной обработки, и скалывание отщепов производилось бессистемно. Среди нуклеусов этого типа мало сильно сработанных экземпляров, в основном они крупных размеров, со следами небольшого количества снятий.

На стоянке Чжоукоудянь-1, расположенной в 70 м к северо-западу от местонахождения Чжоукоудянь-15, в качестве основного использовался биполярный метод расщепления, впервые зафиксированный на этом памятнике. Иногда он применялся на других палеолитических стоянках Китая, особенно в северной его части. На местонахождении Чжоукоудянь-15 к биполярному принципу расщепления отнесено только 11,6 % нуклеусов и отщепов (рис . 2), а основным методом был прямой удар отбойником по нуклеусу, таким же способом ретушировались и отщепы . У китайских исследователей существует не лишенное оснований убеждение, что широкое применение биполярного метода связано с необходимостью использовать плохое по качеству сырье – жильный кварц, которого было в изобилии, а в целом этот метод не эффективен [Гао Син, 2000].

Среди отщепов в коллекции из Чжоукоудяня-15 Гао Син выделяет 7 экз., которые можно отнести к пластинам на основании того, что у них длина вдвое больше ширины и они более или менее правильной фор-

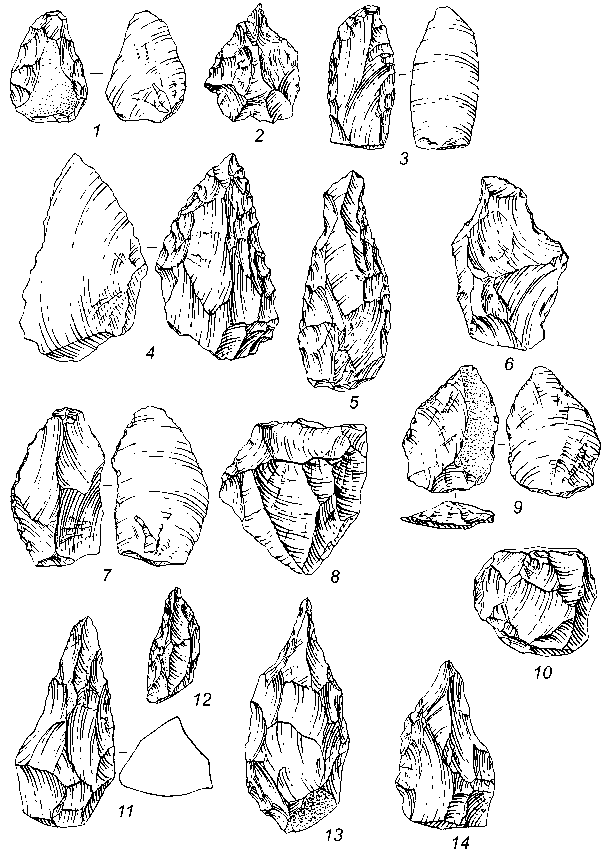

Рис. 1 . Дисковидные нуклеусы с местонахождения Чжоукоудянь-15 (по: [Гао Син, 2000]).

0 1 cм

0 1 cм

Рис. 2 . Биполярные фрагменты с местонахождения Чжоукоудянь-15 (по: [Гао Син, 2000]).

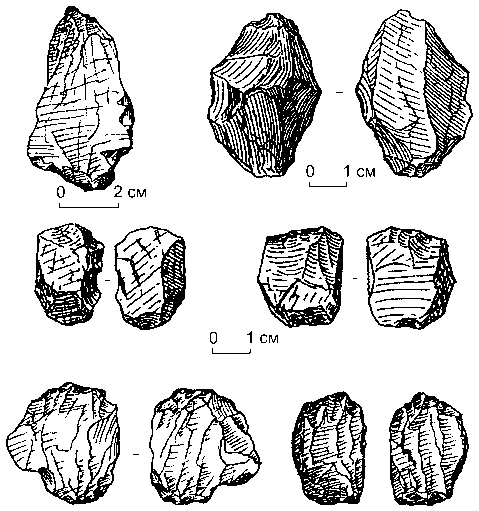

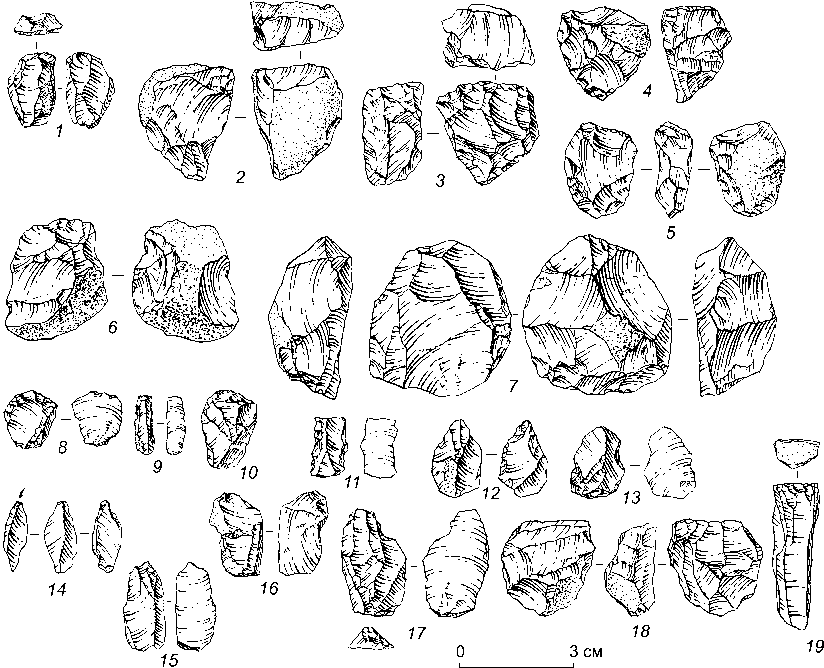

мы. Внимание многих исследователей привлекает тонкий кремневый отщеп правильной подтреугольной формы с фасетками по одному краю с дорсальной стороны (рис. 3, 13 ). На его поверхности имеются негативы трех снятий, сходящиеся на одном конце, противоположном ударному бугорку. По основным технико-морфологическим характеристикам этот артефакт близок к леваллуазским остроконечникам. Многие исследователи часто так его и классифицировали, что приводило к выводу о существовании на территории Китая леваллуазского принципа первичного расщепления. Изучив технологию первичной обработки камня на местонахождении Чжоукоудянь-15, Гао Син сделал важное заключение: «леваллуазский остроконечник» представляет собой результат применения не леваллуазской, а радиальной технологии или альтернативного (попеременного) скалывания [Там же, с. 10]. На территории Китая, за исключением Синьцзяна и Внутренней Монголии, примыкающих к Монголии и Южной Сибири, не было известно ле-валлуазского принципа первичного расщепления [Деревянко, 2005, 2006б].

Отщепы с местонахождения Чжоу-коудянь-15 в основном небольших размеров и неправильной формы. На ударных площадках нет следов подправки. Снятие отщепов с нуклеусов производилось каменными отбойниками. При раскопках их найдено 7 экз.: пять из вулканических пород и два из песчаника. На одном или двух концах у них видны выбоины и смятость, образовавшиеся в процессе скалывания отщепов. Два отбойника имеют выбоины в центре гальки. Они использовались в качес- тве миниатюрной наковальни. Наличие большого количества отходов производства свидетельствует о том, что изготавливали каменные орудия непосредственно на месте стоянки.

На местонахождении Чжоукоудянь-15 найдено 1 282 изделия с ретушью. Подавляющее большинство орудий относится к скребловидным – 1 188 экз. (93 %). Они разделены на несколько групп: одинарные боковые скребла – 1 043 экз.; боковые скребла с двойным краем – 113 экз.; боковые скребки с двойным краем – 12 экз.; миниатюрные скребла – 12 экз.; скребки – 8 экз. Выделены также чопперовидные орудия, колуны или кливеры, острия, выемчато-зубчатые из-

№ 12-14

Рис. 3 . Каменный инвентарь с местонахождения Чжоукоудянь-15 (по: [Цзя Ланьпо, 1984]).

делия, шилья, резцы, сфероиды, отщепы с ретушью. Большинство орудий имеют одностороннюю ретушь и обрабатывались преимущественно с дорсальной стороны. Значительная их часть небольшого размера и неправильной формы. Ретушь нерегулярная и производит впечатление беспорядочной [Gao, 2000b, p. 159]. Но некоторые изделия (острия, скребки) имеют тщательно обработанную рабочую поверхность, свидетельствующую о том, что в случае необходимости применялась регулярная мелкофасеточная ретушь. Крупные орудия типа чопперов и колунов оформлялись большими сколами с дополнительной подправкой рабочего лезвия.

Чжоукоудянь-15 датировано в диапазоне 140– 110 тыс. лет до н.э., что не противоречит геохронологическим данным. Несмотря на то, что местонахождения Чжоукоудянь-1 и -15 разделяет всего 70 м, они имеют существенные различия в первичном расщеплении. По другим технико-типологическим характеристикам эти комплексы не различаются [Gao, 2000a, b].

Одними из важнейших местонахождений финала среднего – первой половины верхнего плейстоцена являются стоянки, объединенные под общим названием Динцунь. Они расположены в районе уездного города Сянфэнь и железнодорожной станции Чай-чжуан на юге пров. Шаньси. Первая стоянка открыта в 1953 г., а стационарные работы, в которых участвовали Пэй Вэньчжун, Цзя Ланьпо, У Жукан, Лю Сянь-тин, Цю Чжунлан, Ван Цзэи, Люй Цзуньэ, проведены в сентябре – ноябре 1954 г. В дальнейшем на III террасе р. Фэньхэ, притока р. Хуанхэ, было обнаружено 14 пунктов с палеолитическими орудиями и остатками плейстоценовой фауны. В 11 из них (54: 90, 91, 93–100, 102) найдено 2 005 каменных изделий, кости животных 27 видов. В пункте 54: 100 обнаружены три фоссилизованных зуба «динцуньского человека», а позднее – фрагмент черепа ребенка [Ван Цзянь, Ван Ижэнь, 2004]. В 1970-х гг. по обоим берегам р. Фэньхэ были открыты местонахождения 76: 006–008; 79: 05. Все они дислоцировались в основании III террасы, так же как и стоянки, изучавшиеся в 1954 г., в слое песчанистого гравия. В 1979 г. на восточном берегу р. Фэньхэ к северу от железнодорожной станции Чай-чжуан были обнаружены местонахождения 79: 02–04. Они залегали в песчано-галечном слое лесса Лишу на IV террасе. В последующие годы были открыты местонахождения 80: 01, 94: 01. Палеолитиче ские стоянки частично раскопаны и на западном берегу р. Фэньхэ, в т.ч. позднепалеолитическая 77: 01 с микроиндустрией, которая получила название Чайсы.

Открытие комплекса Динцунь сыграло большую роль в изучении палеолита в Китае. До этого в КНР был накоплен большой опыт исследования пещерных местонахождений, а здесь археологам пришлось вести раскопки в речных и озерных аллювиальных отложениях и учитывать не только специфику распространения культуросодержащих горизонтов по вертикали, но и их планиграфию, возможность переотложения артефактов под воздействием водотока. В настоящее время в этом районе открыто 27 местонахождений, в т.ч. три пункта с нижнеплейстоценовой фауной [Там же]; 20 стоянок расположены на III террасе р. Фэньхэ [Хуан Вэйвэнь и др., 2005]. Археологические объекты комплекса Динцунь относятся к нижнему, среднему и позднему плейстоцену.

На всем протяжении исследования динцуньских стоянок ведутся дискуссии по поводу их хроностратиграфии. Фаунистические остатки, сопровождавшие находки, разновременные: наряду с животными ран- него этапа верхнего плейстоцена представлены и среднеплейстоценовые. Для стоянок получены различные даты. В основном пытались датировать местонахождение 54: 100, где обнаружены фоссилизованные зубы «динцуньского человека». Неравновесно-ура-новым методом была получена дата 210–160 тыс. л.н. [Chen, Yuan, 1988], а по аминокислотной рацемизации – ок. 90–70 тыс. л.н. [Zhou, 1989]. Палеомагнит-ным методом датированы местонахождения 54: 97 и 100. Слой гравия, который был культуросодержащим горизонтом, показал обратную полярность, соответствующую эпизоду Блейка (122–119 тыс. л.н.). Наиболее вероятная дата основных местонахождений комплекса Динцунь 120–70 тыс. л.н., т.е. они относятся к первой половине верхнего плейстоцена. Материалы этих местонахождений чрезвычайно важны для корреляции палеолитических стоянок Восточной Азии, и установление более четкой их хроностратиграфии – одна из задач китайской археологии.

Наиболее ранний этап динцуньской индустрии, по мнению Ван Цзяня, исследовался на IV террасе р. Фэньхэ [Ван Цзянь и др., 1994]. Там обнаружены нуклеусы, отщепы, чопперы, массивные остроконечники, в т.ч. трехгранные, скребла, скребки, зубчатовыемчатые изделия, рубящие орудия, долота, боласы и др. Типологически они близки к каменному инвентарю основных местонахождений, исследованных в 1950-х гг. Для изготовления каменных орудий использовался преимущественно роговик, гораздо реже – кремень, кварц, известняк, кварцит, песчаник, гнейс и др. Сырье в основном происходит из аллювия реки.

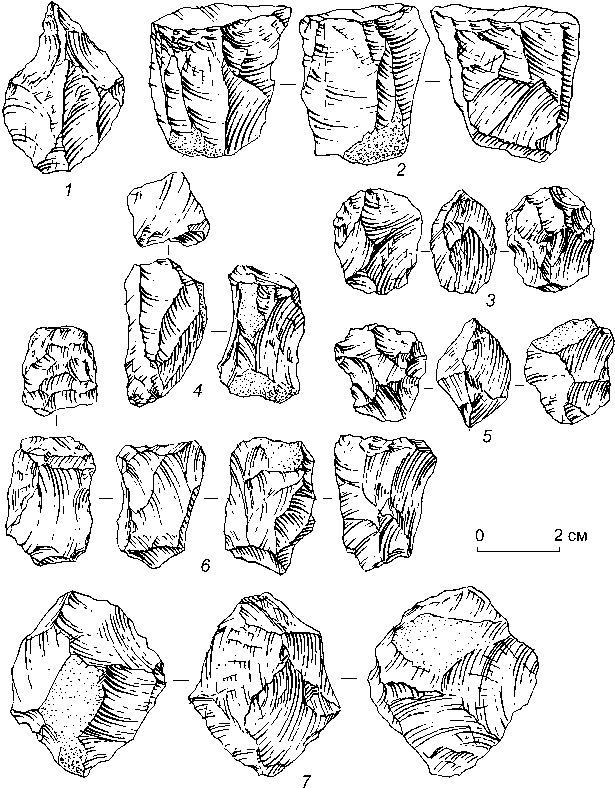

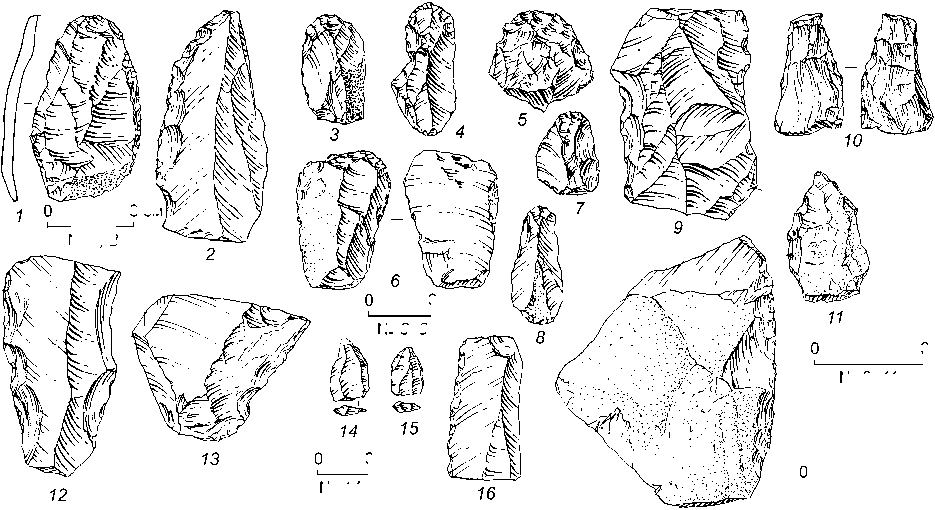

Пэй Вэньчжун и Цзя Ланьпо [Pei Wenzhung et al., 1958] при детальном изучении каменных артефактов с динцуньских местонахождений выделили нуклеусы, отщепы, чопперы, массивные трехгранные остроконечники, похожие на рубила, боласы, унифасы, орудия-многогранники, заостренные остроконечники, миниатюрные остроконечники, скребки. Нуклеусы составляют ок. 10 % каменного инвентаря. Наиболее типичные – крупные с негативами снятий в различных направлениях, но преимущественно от краев к центру. Типологически они близки к дисковидным нуклеусам (рис. 4, 2–5 ). У подавляющего большинства ядрищ ударная площадка специально не подготавливалась. Типологически особняком стоят нуклеусы подпризматические и с веерообразной рабочей площадкой, т.е. плоскостью скалывания с них отщепов и пластинчатых отщепов. Поскольку из 2 005 каменных изделий, собранных в 1954 г., in situ обнаружено 1 566 артефактов, а 439 найдено на поверхности и их происхождение неясно, по моему убеждению, отнесение этих нуклеусов к основным культуросодержащим горизонтам неправомерно. Среди отщепов в динцуньской коллекции некоторые исследователи выделяют леваллуаз-ские. На стоянке комплекса Динцунь, как и на всех дру-

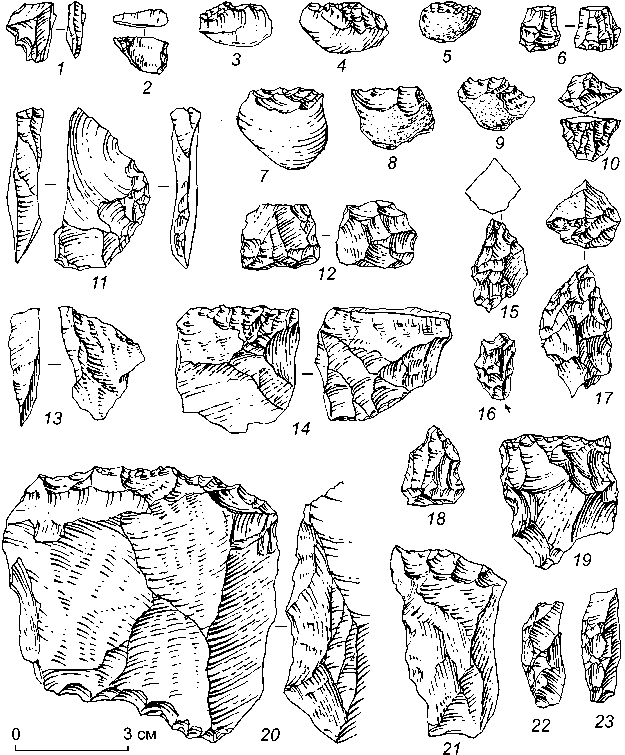

Рис. 4 . Скребло ( 1 ) и нуклеусы ( 2–5 ) с местонахождения Динцунь (по: [Цзя Ланьпо, 1984]).

гих раннепалеолитических местонахождениях Китая, не применялась леваллуазская система расщепления, и эти отщепы, как и на местонахождении Чжоукоу-дянь-15, скалывались с дисковидных нуклеусов.

Среди орудий выделены массивные трехгранные остроконечники и остроконечники. Они изготавливались из галек (рис. 5, 5, 11) и крупных отщепов (рис. 5, 2, 12, 14). Остроконечники из галек имели би-фасиальную обработку. Вся их поверхность обрабатывалась крупными сколами с дополнительной подправкой более мелкими по краям. Массивные трехгранные остроконечники и остроконечники в разной степени подвергались двусторонней обработке. Одни острия тщательно ретушировались с двух сторон. На других с одной из сторон имеется только один или несколько сколов. Особо следует отметить изделия с тщательно выделенным ретушью удлиненным острием, т.н. диньцуньские остроконечники (рис. 5, 13). У них, как правило, поверхность более тщательно обработана сколами, а края и острие подправлены более мелкой ретушью. Эти изделия выделяются некоторыми исследователями в особую категорию пик комплекса Динцунь [Ibid.]. Все, кто изучал Динцуньский палеолитический комплекс, не сомневаются в наличии там бифасиально обработанных орудий, в т.ч. остроконечных. Но эти изделия не имеют никакого отношения к ашельской индустрии ни по технико-типологическим характеристикам, ни хронологически. И по одному типу орудий относить комплекс к ашелю совершенно неправомерно. Важно отметить, что по техникотипологическим характеристикам эти орудия не связаны с более ранними бифасиально обработанными изделиями Байсэ и других местонахождений раннего палеолита. Они появились в Динцуни конвергентно в результате выработки новых адаптационных стратегий в раннем верхнем плейстоцене. В динцуньской коллекции представлены остроконечники не только значительных размеров, но и небольшие (4–7 см). Они изготавливались из отщепов и пластинчатых сколов. Боковые края и острие обрабатывались с дорсальной стороны сколами и подправлялись ретушью.

Среди орудий выделены скребла и скребловид-ные инструменты, которые изготавливались из отще-пов различных размеров и формы. Простые боковые скребла выполнены на крупных отщепах (рис. 5, 1 , 7, 9 ), у некоторых длина рабочего лезвия достигает 20 см. С дорсальной стороны они обработаны сколами различных размеров, а прямое или несколько выпуклое рабочее лезвие – одно- и многорядной ретушью. Имеются и двойные скребла. Они с дорсальной стороны обработаны сколами, а рабочее лезвие оформлено разнофасеточной ретушью (рис. 5, 3 ). Редки конвер-

Рис. 5 . Каменный инвентарь с местонахождения Динцунь (по: [Цзя Ланьпо, 1984]).

1, 3, 4, 7, 9 – скребла; 2, 12, 14 – остроконечники; 5, 11 – бифасиальные остроконечники; 6 – зубчато-выемчатое изделие; 8 , 10 – нуклеусы; 13 – динцуньский остроконечник.

гентные скребла. Они также значительных размеров (рис. 5, 4 ). Рабочие лезвия и о стрия оформлены крупной ретушью с дорсальной стороны. Скребловидные инструменты меньших размеров изготавливались из отщепов. Часто они имели несколько рабочих краев. Дорсальная сторона частично подвергалась обработке, рабочие лезвия подправлялись ретушью. Для изготовления зубчато-выемчатых изделий (рис. 5, 6 ) использовались крупные отщепы неправильной формы. Рабочее лезвие у них оформлялось крупной ретушью с дорсальной стороны, часто по всему периметру.

Среди рубящих орудий выделяются чопперы и чоппинги. Большинство чопперов изготовлено из нуклеусов. Рубящие орудия с широким лезвием некоторые исследователи относят к кливерам, что нельзя считать обоснованным, т.к. эти изделия существенно отличаются от ашельских кливеров. Имеющиеся в коллекции от-щепы с ретушью и без дополнительной обработки могли использоваться для работы по дереву и кости.

О месте динцуньской индустрии в палеолите Китая нет единой точки зрения. Чжан Сэньшуй [Zhang Senshui, 1993] считает, что палеолитические местонахождения Динцуни не представляют собой гомогенного комплекса. Он выделил в одну группу стоянки 54: 100 и 102, а в другую все остальные. Каменные орудия первой группы, имеющие средние и малые размеры, отнесены им к индустрии микролитов типа Чжоу-коудянь-15, Сюйцзяяо, Дали, а второй – к другой традиции. Ван Цзянь и Ван Ижэнь [2004] считают материалы некоторых местонахождений Динцуни переотложенными. По мнению авторов, чем дальше по течению реки местонахождения, тем больше в них миниатюрных отщепов и орудий, которые гораздо в большем количестве перемещались водотоком. Полностью с таким утверждением трудно согласиться, оно вызывает много вопросов, но факт некоторого переотложения материалов несомненен.

Комплекс Динцунь ряд исследователей подразделяют на три этапа, основываясь не только на технико-типологических различиях в индустриях, но и на разных геологических и геоморфологических позициях культуросодержащих горизонтов [Ван Цзянь и др., 1994; Ван Цзянь, Ван Ижэнь, 2004]. К раннему этапу относят местонахождения в песчаногалечном слое лесса Лишу на IV тер- расе р. Фэньхэ, к среднему – основные местонахождения комплекса, культуросодержащие горизонты которых залегают в песчано-галечных слоях III террасы. Эти этапы по основным технико-типологическим показателям очень близки друг к другу и составляют, с точки зрения динамики индустрии и культуры, единое целое. Очень вероятно, что ранний относится к финалу среднего плейстоцена, а средний, или «классический», – к началу верхнего. Поздний этап, соответствующий развитому верхнему палеолиту, Ван Цзянь, Тао Фухай и Ван Ижэнь [1994] относят к «культуре новой Динцуни». С моей точки зрения, если между ранним и средним этапами существует несомненная преемственность, то поздний по всем технико-типологическим показателям не связан с более древней индустрией.

Динцуньская индустрия раннего и среднего этапа распространена на значительной части бассейна р. Фэньхэ. В среднем и нижнем течении реки в пограничной зоне трех провинций – Шаньси, Шэньси и Хэнань – известны более древние местонахождения. Стоянки Сихоуду, Кэхэ, Ланьтянь, Шуйгоу, Хуэйсин- гоу и ряд других относятся к раннему палеолиту. Ван Цзянь и Ван Ижэнь [2004] считают, что, несмотря на значительный хронологический разрыв между раннепалеолитическими местонахождениями и динцунь-скими стоянками, по технико-типологическим показателям прослеживается несомненная связь, о чем свидетельствует, например, техника оформления и типология массивных трехгранных остроконечников и остроконечников. С их точки зрения, в среднем и ниж-

Чжансингоу. Среди опубликованных 14 039 артефактов, обнаруженных в ходе раскопок 1974 и 1976 гг., 2 578 нуклеусов (18,4 %), 8 449 отщепов (60,2 %), 1 073 боласа (7,6 %), 1 939 орудий и заготовок (13,8 %). В качестве сырья использовалось 12 видов пород, чаще всего жильный кварц (64 %), а также кремень, кварцит, кремнистый известняк. При первичной и вторичной обработке применялись каменный отбойник и прием удара нуклеусом о наковальню. Орудия, как и ядрища, в основном небольшие, что можно объяснить размерами исходного сырья, которое добывали рядом со стоянками [Aigner, 1981].

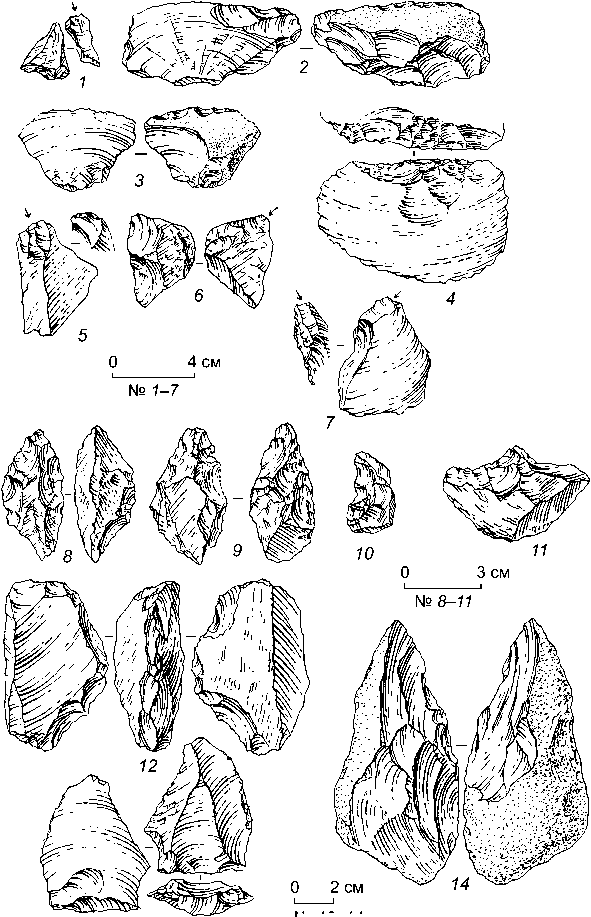

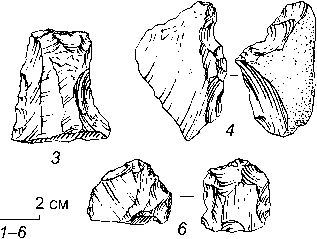

Наиболее распространенные нуклеусы – дисковидные и протопризматические (рис. 6, 2–7). Подготовка ударной площадки не прослеживается. Только нем течении рек Хуанхэ, Фэньхэ и Вэйхэ в среднем на некоторых отщепах, сколотых с дисковидных яд- плейстоцене существовало определенное культурноисторическое единство. Гай Пэй и Хуан Ваньпо [1982] выделили местонахождения типа Динцунь в культуру фэньхэ. В долине р. Фэньхэ открыты другие стоянки:

рищ, видны следы от предыдущего скалывания, что создает впечатление фасетированной площадки.

Отщепы в основном небольших размеров и неправильной формы. Многие сохраняют галечную корку.

Наньлян, Луцзуньсигоу и др.

Индустрия, отличная от динцунь-ской, выявлена на двух местонахождениях Сюйцзяяо на границе провинций Шаньси и Хэбэй [Chia, Wei, 1976; Chia et al., 1979; У Маолинь, 1986; Цю Чжунлан, 1989; Вэй Ци, 1989, 2004; Keates, 2000]. Стоянки расположены на правом берегу р. Лиигоу, притока р. Санганьхэ, на высоте 970 и 980 м над ур. м. Раскопки проводились в 1974, 1976–1977 и 1979 гг. По стратиграфическим данным и результатам анализа литологических фаций, в момент расселения здесь людей озерный бассейн в Нихэваньской котловине находился в стадии крупномасштабного обмеления. В котловине существовало много озер и водотоков. Климат был несколько прохладнее, чем в настоящее время: лето влажное, а зимы сухие и холодные. Ландшафты представляли собой кустарниковую лесостепь. В сезон дождей уровень воды в озерах повышался и это приводило к паводкам. Культуросодержащие слои залегают в глинистых отложениях с включениями галечника, ила, мелкозернистого песка. Площадь культурных отложений на стоянках составляет более 5 000 м2.

О количестве каменных артефактов и палеоантропологических находок приводятся разные сведения. Вэй Ци

Рис. 6. Остроконечник ( 1 ) и нуклеусы ( 2 – 7 ) со стоянки Сюйцзяяо (по: [Цзя Ланьпо, 1984]).

[2004] сообщает о более 20 тыс. каменных изделий, найденных в основном в

Орудия труда изготавливались из отщепов. Часто они использовались для работы и без дополнительного ретуширования. Среди орудий наибольшее число скребловидных инструментов (скребел, скребков) и боласов. Скребла (1 677 экз.) разделены на 17 типов: боковые прямые, вогнутые и выпуклые (двулезвийные и остроконечные), концевые с прямыми двойными или многими рабочими краями и др. (рис. 7, 1-6, 9,15, 17). О количестве каменных сфероидов и шаров (бо-ласы) приводятся разные сведения, но их значительно больше 1 000. При посещении местонахождения Сюй-цзяяо я видел немало шаров на месте раскопок. Хотя некоторые из них имеют угловатую форму, большинство явно стандартизировано. Часть шаров-сферо-

Рис. 7 . Каменные изделия со стоянки Сюйцзяяо (по: [Цзя Ланьпо, 1984]). 1-6, 9, 13-15, 17 - скребла; 7, 8, 10 - резцы; 11, 12 - сверла; 16 - бифасиальное изделие.

идов использовалась в качестве ударников. Они могли также служить метательными орудиями при охоте на животных. Остроконечники представлены клювовидными, зубчатыми формами, с плечиками (см. рис. 6, 1 ). Они небольших размеров. Среди орудий в незначительном количестве выделены граверы, сверла, резцы (см. рис. 7, 7, 8, 10-12 ). Одно изделие на небольшом пластинчатом отщепе имеет двустороннюю обработку (рис. 7, 16). Но утверждать, что на этих местонахождениях применялась бифасиальная обработка, пока нет веских оснований. Чопперы и чоппинги также представлены единичными экземплярами.

Чрезвычайно важное значение имеют палеоантропологические находки. Фоссилизованные кости гоминидов полностью раздроблены. Первая палеоантропологическая находка - теменная кость - обнаружена в 1976 г. Через год были найдены фрагменты задней части теменной кости. На некоторых костях видны следы разрезания, что , возможно , свидетельствует о каннибализме. На задней части теменной кости выявлено отверстие диаметром 9,5 мм с признаками заживления [Вэй Ци, 2004].

Отличная от динцуньской индустрия выявлена и при исследовании местонахождения Яотоугоу, открытого в 1972 г. неподалеку от г. Чжаньу в западной части пров. Шэньси на границе с пров. Ганьсу, в центре лессовых плато Северного Китая [Гай Пэй, Хуан Ваньпо, 1982]. Стоянка расположена в среднем течении р. Цзинь-хэ. Культуросодержащий горизонт залегает в глинисто-галечном слое, перекрывающем лессовый.

В качестве сырья использовалась речная галька, главным образом кварцитовая (80 %), значительно реже -кварц, кремень и вулканические породы. Отщепы скалывались в основном жестким отбойником при ударе по ядрищу, у которого неударная площадка сохраняла галечную корку. Нуклеусы разделены на многоплощадные (до трех ударных площадок), галечные и плоские. С них скалывались отщепы преимущественно небольших размеров. Некоторые сохраняли галечную корку. Среди отще-пов выделены удлиненные, широкие подтреугольные и галечные .

Орудия труда представлены скреблами, остроконечниками, ру- бящими изделиями. Скребла трех типов: с прямым боковым лезвием, дугообразным и выступающим. Остроконечники имеют в поперечном сечении подтреугольную форму. Их края оформлялись ступенчатой крутой ретушью, кончик обрабатывался более тщательно мелкой ретушью. Основание также имеет следы обработки крутой ретушью. Рубящие орудия изготавливались из галек и отщепов. С одной стороны обрабатывалась значительная часть поверхности, с другой сколами оформлялся только рабочий край. Местонахождения типа Яотоугоу были выделены в культуру цзиньвэй [Там же].

На всех стоянках, относящихся к финалу среднего и первой половине верхнего плейстоцена, не только на севере, но и на юге Китая в первичном расщеплении использовались биполярный метод, техника наковальни и удара жестким отбойником по нуклеусу. На ряде местонахождений в северных районах распространены бифасиальные изделия, везде представлены орудия типа чопперов, чоппингов, остроконечников, разные модификации скребел. Для их изготовления использовались отщепы, часто без специальной обработки, и иногда различного рода заготовки и нуклеусы. Безусловно, палеолитическая индустрия на территории Китая в хронологическом интервале 130–40 тыс. л.н. не была однородной. Исследователи выделяют локальные варианты или культуры. На палеолитических местонахождениях прослеживается постепенная эволюция индустрии: появление новых типов каменного инвентаря, большее его разнообразие, использование новых видов более качественного сырья, большая степень стандартизации продуктов первичного расщепления, совершенствование техники вторичной обработки и т.д. Но в целом в Китае, как и во всей Восточной и Юго-Восточной Азии, индустрия этого периода существенно отличается от индустрии на остальной части Евразии. На данной территории не зафиксирована леваллуазская система первичного расщепления и каменные изделия изготавливались только из отщепов. Отсутствие каких-либо существенных качественных изменений в палеолитических индустриях не позволяет говорить о переходе к верхнему палеолиту. Но такой вывод можно делать только на основании критериев выделения верхнего палеолита на остальной территории Евразии. Безусловно, в Юго-Восточной и Восточной Азии также происходили эволюционные изменения в первичной и вторичной обработке камня, но настолько незаметно, что провести границу на каком-то хронологическом этапе пока невозможно. Существенные изменения в индустрии на территории Китая фиксируются начиная с 30 тыс. л.н. на местонахождениях севера и северо-запада. Они связаны с проникновением сюда новой индустрии с пластинчатым расщеплением и использованием пластин, наряду с отщепами, в качестве заготовок для различных изделий из камня.

Формирование верхнепалеолитической культуры в Китае

Существуют разные точки зрения на хронологию и истоки верхнепалеолитической культуры на территории Китая. Цзя Ланьпо и Хуан Вэйвэнь считали, что она коррелирует со средним и поздним верхним плейстоценом в пределах 40–10 тыс. л.н. и связана с предшествующими культурами [Palaeoanthropology…, 1985]. Тан Чун и Гай Пэй [Tang Chung, Gai Pei, 1986] разделили верхний палеолит на три фазы. Первая характеризуется усеченными отщепными орудиями и метательными – типа бола (40–30 тыс. лет до н.э.). Наиболее известное местонахождение, где она представлена, – Салавусу. Для второй фазы характерны обушковые ножи и микропластинчатая технология (30–15 тыс. лет до н.э.). Самые яркие местонахождения – Шуйдунгоу и Чжиюй. Эта фаза разделена на три подфазы: первая характеризуется индустрией, основанной на пластинах, с большим числом типичных обушковых ножей и отсутствием микропластинчатой технологии, вторая (30–25 тыс. лет до н.э.) – зарождением этой традиции (типичная стоянка – Чжиюй), третья (25–15 тыс. лет до н.э.) – одновременным распространением обушковых ножей и микропластинчатой технологии (наиболее известная стоянка Сячуань). И наконец, третья фаза – развитая микропластинчатая традиция (15–10 тыс. лет до н.э.). Наиболее известные местонахождения, где она представлена, – Сюэгуань, Хутоулян, Шаньдиндун. Существуют и другие точки зрения на время формирования верхнепалеолитической культуры на территории Китая. Но все исследователи, пожалуй, едины в том, что местонахождения раннего верхнего палеолита локализуются на северо-западе и севере страны и связаны с появлением новой технологии в изготовлении каменных орудий.

Имеющиеся материалы не позволяют датировать начало верхнего палеолита на территории Китая. На всех местонахождениях, которые относят к ранней стадии верхнего палеолита с орудиями на отщепах, например, Салавусу, как в первичной, так и во вторичной обработке в значительной мере сохраняются традиции предшествующего этапа. Тем не менее индустрию этого местонахождения можно считать переходной от средне- к верхнепалеолитической, потому что пластинчатая технология ни в коей мере не вытеснила отщеповую, она в течение более 10 тыс. лет постепенно распространялась с севера на юг. Использование старых приемов в первичном расщеплении и отщепов в качестве заготовок сохранялось на территории Китая вплоть до неолита. Это свидетельствует не о замещении автохтонного населения пришлым с пластинчатой индустрией, а о другом сценарии событий. Наиболее вероятным представляется следующий:

40–35 тыс. л.н. одна или несколько небольших по численности популяций с пластинчатой индустрией мигрировали из Южной Сибири и Монголии на юг, что явилось толчком для постепенного распространения этой индустрии по эстафетному принципу на всей территории Восточной и Юго-Восточной Азии. Происходил процесс не замещения, а диффузии культур и аккультурации пришлого населения, в силу его малочисленности, автохтонным. Отщеповую индустрию ни в коей мере нельзя считать примитивной. Она была хорошо адаптированной к местным экологическим условиям и источникам сырья, и только по этой причине на многих местонахождениях в течение всего верхнего палеолита в значительной степени сохраняется большая роль отщепов при изготовлении различных изделий из камня. И уже поэтому процесс перехода от раннего палеолита к позднему имел в Восточной и Юго-Восточной Азии свою специфику. Вполне воз-

Рис. 8 . Каменный инвентарь с местонахождения Шараоссогол (по: [Цзя Ланьпо, 1984]).

1 – клиновидный нуклеус; 2, 11, 13 – многофасеточные резцы; 3–5, 7–9, 20 – скребла; 6, 10, 12, 14, 19, 21 – нуклеусы; 15, 17, 18 – остроконечники; 16 – зубчатое изделие; 22, 23 – реберчатые пластины.

можно, он начался задолго до появления на этой территории развитой пластинчатой индустрии, о чем, в частности, свидетельствуют местонахождения типа Салавусу (Шараоссогол).

Стоянка Шараоссогол во Внутренней Монголии открыта в 1922 г. Э. Лисаном, который посетил этот район, получив сообщение о нахождении там костей плейстоценовых животных. На следующий год Э. Ли-сан и П. Тейяр де Шарден начали раскопки в юго-восточной части Ордоса у д. Сяоцяопань на берегу р. Ша-раоссогол [Teilhard de Chardin, Licent, 1924], позднее к ним присоединились М. Буль и А. Брейль [Boule et al., 1928]. Во время полевых работ на правом берегу реки была вскрыта площадь ок. 2 тыс. м2. Высота выхода культуросодержащего горизонта над речной долиной составляла ок. 7 м. На глубине 50 м в метровом слое бурой песчаной глины с железистыми конкрециями были обнаружены сильно фоссилизованные кости плейстоценовых животных и ок. 200 мелких каменных изделий [Ларичев, 1980; Абрамова, 1994]. Индустрия оказалась необычной, прежде всего по своим размерам: все артефакты могли поместиться в двух горстях. Самое крупное орудие имело размеры 65×80 мм. Это объясняется не только особыми технологическими приемами, но и наличием в данном районе преимущественно речных галек диаметром 20–40 мм.

Индустрия нижнего культуросодержащего горизонта Шараоссогола отличается от индустрии средне- и ранневерхнеплейстоценовых местонахождений Китая. В качестве исходного сырья использовался стекловидный фтанит и в небольшом количестве кварцит. Все нуклеусы миниатюрные. С них снимали мелкие отщепы, среди которых имеются и пластинчатые. Нуклеусы максимально использовались для снятия заготовок, некоторые в дальнейшем превращены в скребки и скребловидные инструменты (рис. 8, 6, 10, 12, 14, 19, 21 ). Наличие ребер-чатых пластин свидетельствует о том, что на начальной стадии ядрища были более крупные (рис. 8, 22, 23 ). Выделяется один нуклеус, который типологически можно отнести к клиновидным. На торце у него имеются негативы снятия нескольких микропластин (рис. 8, 1 ).

Самую многочисленную серию орудий составляют скребки и мик- роскребки (рис. 9, 11–13, 16–19, 24–29, 36). Скребки изготовлены из подчетырехугольных и треугольных отщепов и пластин. Прямое или овальное рабочее лезвие оформлено одно-, двух- и многорядной полукрутой ретушью. Некоторые скребки обработаны крутой зубчатой ретушью, иногда имеются выемки. Микроскребки выполнены на миниатюрных отщепах или пластинах. Лезвие у них оформлено мелкой ретушью.

Скребла изготавливались из крупных, по сравнению с другим инвентарем, отщепов. Одно выполнено на массивном отщепе – 65×80 мм (см. рис. 8, 20). Рабочие лезвия у него оформлены на двух противолежащих сторонах: одна обработана крутой зубчатой ретушью, другая – крупными сколами с вентральной плоскости и подправлена мелкой ретушью. Остальные скребла также оформлены крутой ретушью, в отдельных случаях с подправкой более мелкой (см. рис. 8, 3–5, 7–9; 9, 31– 35, 37) . Лезвие у них прямое, иногда с выемками.

-

А. Брейль [Boule et al., 1928] среди находок выделил острия (см. рис. 8, 15, 17, 18 ; 9, 4–7 ). Они изготовлены из отщепов и пластин и оформлены крутой, а иногда зубчатой ретушью, некоторые имеют небольшую выемку. Почти все острия, за исключением одного, обломаны, и невозможно определенно что-либо сказать о форме основания. Целый экземпляр имеет листовидную форму и оформлен мелкой ретушью по всему периметру (см. рис. 9, 8 ). А. Брейль выделил значительное количество резцов (см. рис. 8, 2, 11, 13 ;

Рис. 9 . Каменные изделия с местонахождения Шараоссогол (по: [Цзя Ланьпо, 1984]).

1, 2, 9, 10 – отщепы с ретушью; 3, 22, 23 – пластины с ретушью; 4–7 – фрагменты острий; 8 – острие; 11–13, 16–19, 24–29, 36 – скребки; 14, 15, 20 – орудия с выемкой; 21 – резец; 30 – отщеп; 31–35, 37 – скребла.

9, 21 ), основная масса которых, по его мнению, многофасеточные срединного типа. К этому типу резцов отнесены и микронуклеусы.

Среди отщепов и пластин имеются экземпляры с мелкой, иногда противолежащей ретушью по одному или двум краям (см. рис. 9, 1–3, 9, 10, 22, 23 ). У некоторых отщепов ретушью выделено клювовидное острие. Несколько небольших галек, у которых одна длинная сторона обработана сколами, а затем подправлена ретушью, типологически можно отнести к микрочопперам.

Среди фаунистических остатков А. Брейль выделил несколько костей с залощенным или ретушированным краем. К этим выводам необходимо отнестись с осторожностью. Не в материалах из культуросодержащего горизонта, а среди подъемных находок имеется фрагмент изделия из кости с заостренным с двух сторон концом, возле которого сделаны треугольные нарезки.

После публикации результатов полевых исследований в Шараоссоголе это местонахождение вызвало большой интерес археологов, антропологов, геологов, палеоботаников, геохронологов и ученых других специальностей, и его изучение продолжается до настоящего времени.

В 1956 г. Ван Юйпин [1957] уточнил геологическую и геоморфологическую ситуацию в районе р. Шараоссогол и обнаружил еще две палеолитические стоянки. Было найдено ок. 80 каменных изделий, в т.ч. несколько отщепов с ретушью, которые он определил как скребки. Особый интерес представляют палеоантропологические находки, обнаруженные в районе д. Дишаогоувань: две теменные и бедренная кости. В непосредственной близости от них в слое найдены кости носорога и лошади. У Жукан [1958] после изучения палеоантропологических находок пришел к выводу, что морфологически они ближе к современному человеку, чем к неандертальцам Западной Европы, тем самым определив положение «ордосского человека» в системе эволюции как прямого предка современного человека. В последующие годы Ван Юйпин обнаружил новые палеоантропологические находки.

Позднее полевые работы в Шараоссоголе проводились под руководством Пэй Вэньчжуна [Пэй Вэньчжун, Ли Юхэн, 1964]. С 1978 г. в течение ряда лет исследования в этом районе вел Дун Гуанчжун. Только в отчете за 1981 г. сообщается о шести палеоантропологических находках, четыре из которых были извлечены из слоя [Дун Гуанчжун и др., 1981]. В 1980 г. под руководством Хуан Вэйвэня начались раскопки стоянки Фаньцзягоувань, открытой Ван Юйпином [Хуан Вэйвэнь и др., 2004].

В результате многолетних исследований различными специалистами получен обширный материал. Спорово-пыльцевой анализ показал, что растительный покров в данном районе начиная с верхнего плейстоцена неоднократно менялся от смешанной лесостепи «свиты Шараоссогол» (хвойные и широколиственные деревья) до пустынной степи «свиты Чэнчуань». Затем на смену пришла безводная степь «свиты Дагоувань» и «свиты Дишаогоувань» (степь с редким кустарником и безводная степь). Состав фауны был весьма разнообразен. Всего определено 35 видов. Из них 3 относятся к насекомоядным, 4 – к плотоядным, 12 – к отряду грызунов, 1 – к хоботным, 3 – к непарнокопытным, 12 – к парнокопытным. Девять видов исчезнувшие.

Самый сложный и до конца не решенный вопрос – датировка наиболее ранних культуросодержащих горизонтов Шараоссогола. На основании геологических, палеоботанических данных песчанистые глины датируются ранним и средним верхним плейстоценом. Начиная с 1980-х гг. используются различные радиометрические методы. Но результаты также сильно расходятся. По угольной крошке радиоуглеродным методом получена дата 35 340 ± 1900 тыс. лет до н.э. [Ли Синго и др., 1984]. На основании метода стимулирования инфракрасным светом люминесценции (IRSL) культуросодержащий горизонт местонахождения Фаньцзягоувань датирован 68–61 тыс. лет до н.э. [Инь Гунмин, Хуан Вэйвэнь, 2004]. По костным остаткам методом урановых серий получена дата 50– 34 тыс. лет до н.э. [Юань Сысюнь и др., 1983]. Результат датирования термолюминесцентным методом (TL) – 124–93 тыс. лет до н.э. [Дун Гуанчжун и др., 1998].

Главная проблема, с моей точки зрения, заключается не в расхождении взглядов исследователей на датировку культуросодержащих горизонтов в интервале 120–35 тыс. л.н., а в том, что, судя по технико-типологической характеристике каменного инвентаря, все обсуждаемые даты завышены. Можно согласиться с Тан Чуном и Гай Пэем [Tang Chung, Gai Pei, 1986], которые отне сли Шараоссогол к числу местонахождений с усеченными отщепами и орудиями типа бола (первая фаза верхнего палеолита), датируемых в хронологическом интервале 40–30 тыс. л.н. И даже эта дата несколько завышенная. Судя по основным технико-типологическим характеристикам индустрии, возраст самого раннего культуросодержащего горизонта Шараоссогола не более 35 тыс. лет. Клиновидные нуклеусы, которые относят к основному культуросодержащему горизонту, видимо, попали туда случайно, или этот слой не древнее 25 тыс. л.н.

Четкий рубеж в палеолите на территории Китая намечается с появлением там пластинчатой индустрии, уже, бесспорно, верхнепалеолитической. Эта индустрия, основанная на пластинчатом расщеплении и орудиях на удлиненных заготовках, сформировалась на базе ме стных технокомплексов ок. 30 тыс. л.н. Остановимся более подробно на двух наиболее ранних верхнепалеолитических местонахождениях на территории Китая – Чжиюй и Шуйдунгоу.

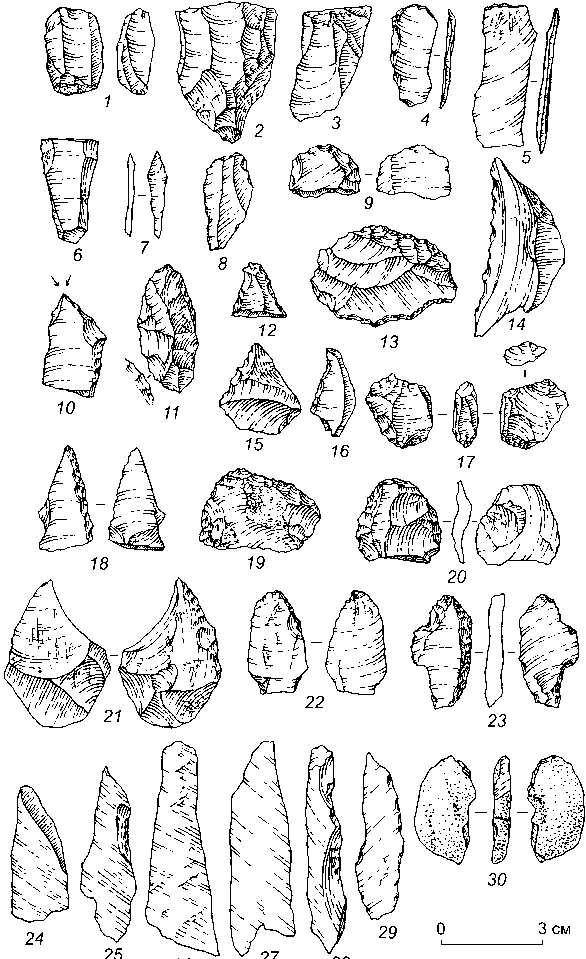

Чжиюй открыто в 1963 г. [Цзя Ланьпо и др., 1972; Ларичев, 1980; Абрамова, 1994]. Находится оно в окрестностях одноименной деревни в 15 км к северо-западу от г. Шосянь в пров. Шаньси, в юго-западной части котловины Датун. Местонахождение расположено в истоках р. Санганьхэ, в месте слияния Чжиюйхэ и Сяоцанькоу. Культуросодержащий слой залегал в отложениях останца 25–30-метровой второй террасы р. Чжиюйхэ. Он был чрезвычайно насыщен находками: на площади 70 м2 выявле- обладают о стрия и остроконечники (рис. 10, 11, 12), которые разделены на пять групп [Цзя Ланьпо и др., 1972]. Нельзя не согласиться с З.А. Абрамовой [1994], которая высказала сомнение в справедливости отнесения к этому типу многих изделий. Орудия, определенные как острия и остроконечники, могли являться скребками, миниатюрными скребками с «рыльцем» или «носиком» и т.д. Выделены также резцы, зубчатые изделия, скребла небольших размеров, долотовидное но ок. 15 тыс. каменных изделий и более 5 тыс. сильно фрагментированных и обожженных костей плейстоценовых животных. Из десяти видов животных четыре вымерших. Наибольшее количество определимых костей относится к лошади Пржевальского (130 экз.) и кулану (88 экз.). Очень важно, что в слое найдены также затылочная часть черепа, фрагменты нижних челюстей, зубы и отдельные части посткраниального скелета человека.

Индустрия местонахождения Чжиюй, бесспорно, верхнепалеолитическая. Исходным материалом для изготовления орудий служили гальки жильного кварцита, кварца, кремнистого песчаника и небольшого количества вулканических пород. Несмотря на плохое качество сырья, древние мастера, уже в совершенстве владевшие техникой обработки камня, даже с кварцевых и кварцитовых желваков скалывали ножевидные пластины и микропластины.

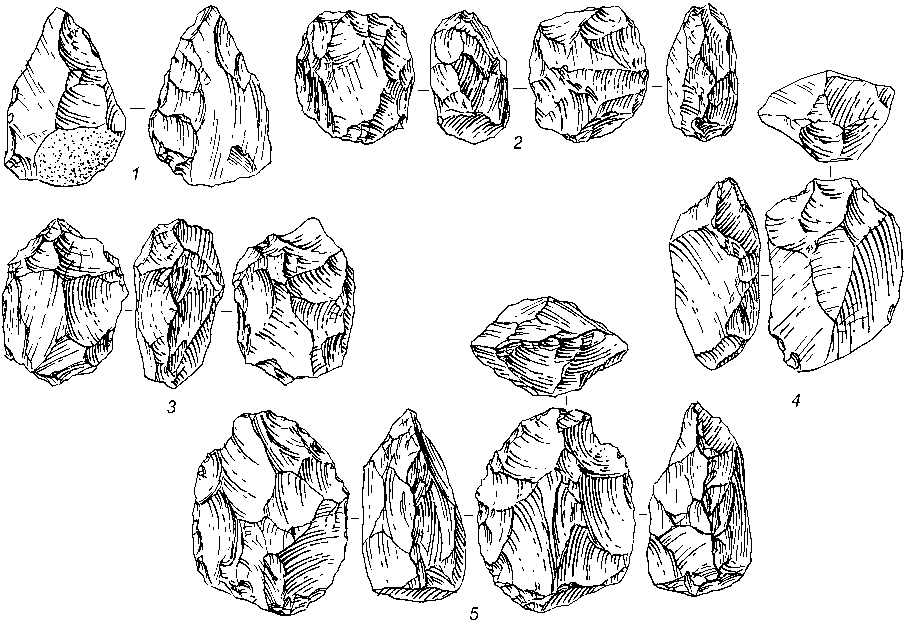

На стоянке помимо обычных для палеолита Китая нуклеусов для снятия отще-пов найдены и подпризматические одно- и двухплощадочные (рис. 10, 1–3 ). Ударные площадки у них образованы одним поперечным сколом с последующей подправкой по краю. У одноплощадочных ядрищ конец приострялся сколами, и они близки по типу к торцовым. Имеется и типичный торцовый нуклеус (рис. 10, 17 ). У него ударная площадка подготовлена одним сколом и с торца произведено снятие нескольких микропластин. Все нуклеусы сильно сработанные, небольших размеров. Орудия, изготовленные из пластин и отщепов, также небольших размеров. Видимо, уже в это время стала применяться отжимная техника.

Сырье плохого качества не позволяло при первичном расщеплении получать пластины и микропластины правильных очертаний, тем не менее многие из них являлись заготовками орудий. По мнению исследователей, в орудийном наборе пре-

Рис. 10 . Каменные и костяные изделия со стоянки Чжиюй (по: [Цзя Ланьпо, 1984]).

1–3, 17 – нуклеусы; 4–6, 8, 16, 22 – фрагменты пластин с ретушью; 7 – микропластина; 9 – скребок; 10 – резец; 11, 12 – остроконечники; 13, 19–21, 23 – скребла; 14, 15, 18 – зубчатые изделия; 24–29 – обломки костей со следами обработки; 30 – фрагмент подвески.

орудие, скребки, пластины и отщепы с ретушью. Из крупных орудий представлены только рубящие, но и они сравнительно небольшие.

На стоянке обрабатывался не только камень, но и кость. На фрагментах костей имеются следы оббивки и насечки (рис. 10, 24–29 ). Найдено и одно костяное орудие типа остроконечника. Особого внимания заслуживает фрагмент округлой подвески из плитки графита (рис. 10, 30 ), напоминающей подвески из Верхнего грота Чжоукоудяня, также изготовленные из плиток графита.

Для местонахождения Чжиюй по костям буйвола получена дата 28 945 ± 1 370 тыс. л.н. Это один из самых ранних в Китае памятников верхнего палеолита, где прослеживаются зачатки пластинчатой индустрии.

Одновременно с Шараоссоголом началось изучение местонахождения Шуйдунгоу, открытого в 1923 г. П. Тейяр де Шарденом и Е. Лисаном [Licent, Teilhard de Chardin, 1925; Boule et al., 1928]. Оно находится в 5 км к востоку от одноименного села и в 28 км от административного центра Нинся-Хуэйского автономного округа г. Инчуань, в 18 км к западу от р. Хуанхэ. Местонахождение расположено на возвышенности высотой 15 м. Неподалеку находится овраг, представляющий собой в настоящее время сезонное русло реки, впадающей в Хуанхэ. Во время первых раскопок было вскрыто 80 м2 в пункте, который получил обозначение F1. Культуросодержащий горизонт имел мощность ок. 50 см и содержал зольные очажные пятна. Напротив первой стоянки на южном берегу оврага открыт второй пункт (F2), а в полукилометре к югу от с. Шуйдунгоу еще три (F3, F4, F5). Пункты F3 и F4 были сильно разрушены, а F5 сохранился хорошо. Помимо пяти пунктов, в этом районе обнаружены мезолитические и неолитические находки. В ходе последующих работ в 1957, 1960, 1963, 1980, 2001 гг. была уточнена стратиграфия стоянок и получен новый значительный материал. По мнению большинства исследователей, к палеолиту относятся стратифицированные пункты F1 и F2, к более позднему времени (мезолит и неолит) – три другие.

Каменный инвентарь, собранный во время раскопок в 1923 г., изучал А. Брейль. Он выделил дисковидные мустьероподобные нуклеусы, с которых скалывали отщепы, и ядрища для снятия пластин. Орудийный набор включал скребки, остроконечники типа ша-тельперрон, проколки, анкоши, резцы, микролиты, скребла. Оценивая индустрию Шуйдунгоу, А. Брейль отмечал, что западному типологу она «представляется как нечто, находящееся на полпути между развитым мустье и зарождающимся ориньяком, или как комбинация этих двух элементов» [Boule et al., 1928, p. 121]. Он пришел к выводу, что эта индустрия могла быть принесена носителями культуры мустье из Европы, Западной Азии или Северной Африки. Некоторые скребки, резцы и сверла напоминают азильские.

Индустрия Шуйдунгоу занимает промежуточное положение между развитым мустье и азилем либо является результатом их смешения.

Ф. Борд, изучивший ту же коллекцию, определил пластинчатый показатель индустрии (31 %), выделил скребла (27 %), зубчатые орудия (16,6 %), бифасы (1%), чопперы (ок. 2 %), верхнепалеолитические типы орудий (скребки, резцы, проколки, ножи со спинкой, тронкированные пластины, микролиты и т.д. – 28 %) [Bordes, 1968]. По его мнению, эта индустрия представляет собой очень развитое мустье и могла оказать сильное влияние на верхнепалеолитическую культуру Сибири.

Цзя Ланьпо, Гай Пэй, Ли Яньсянь [1964], изучавшие материалы раскопок 1923 г., и участники Китайско-советской экспедиции 1960 г. обратили внимание на большое разнообразие остроконечников, скребел, скребков, ножевидных пластин и микропластин и пришли к выводу, что индустрию Шуйдунгоу, несмотря на сочетание типологических признаков средне- и верхнепалеолитических комплексов, следует отнести к верхнему палеолиту. П.Д. Брантингхэм [Brantingham et al., 2004] и другие специалисты, достаточно детально исследовавшие эту индустрию, также отмечают признаки многих среднепалеолитических традиций в первичном расщеплении, вторичной обработке, типах каменных орудий, но, учитывая преобладание верхнепалеолитических элементов и геохронологию местонахождения, относят Шуйдунгоу к начальному этапу верхнего палеолита.

Наиболее полные сведения об исследованиях в Шуйдунгоу содержатся в отчете о работах, проведенных в 1980 г. в этом районе [Шуйдунгоу…, 2003]. Несмотря на наличие целого ряда монографических изданий и большого количества статей, посвященных полевым и лабораторным исследованиям памятника, по многим вопросам, связанным со стратиграфией, геохронологией, технико-типологическим анализом инвентаря и др., у исследователей различные точки зрения. Дискуссионность проблемы культурно-исторической принадлежности Шуйдунгоу можно объяснить тем, что одни обращали внимание на некоторую архаичность черт первичной и вторичной обработки и типов орудий труда, другие – на элементы, характерные для развитого верхнего палеолита [Kozlowski, 1971]. Китайские и западные палеолитоведы придерживаются разных подходов к оценке типологии каменных орудий и технологии их изготовления.

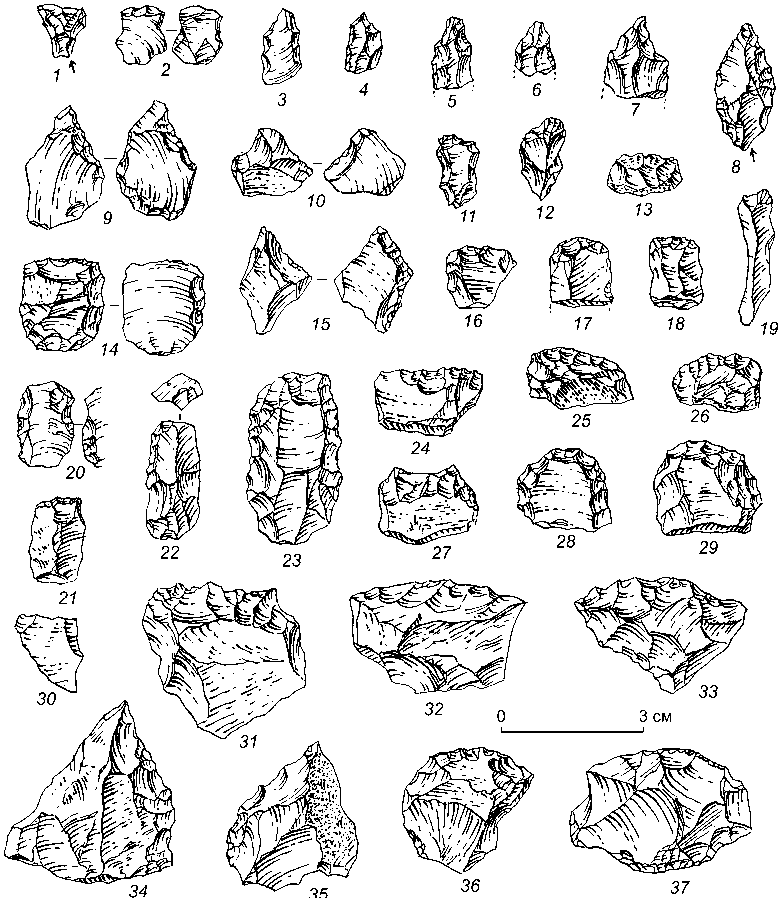

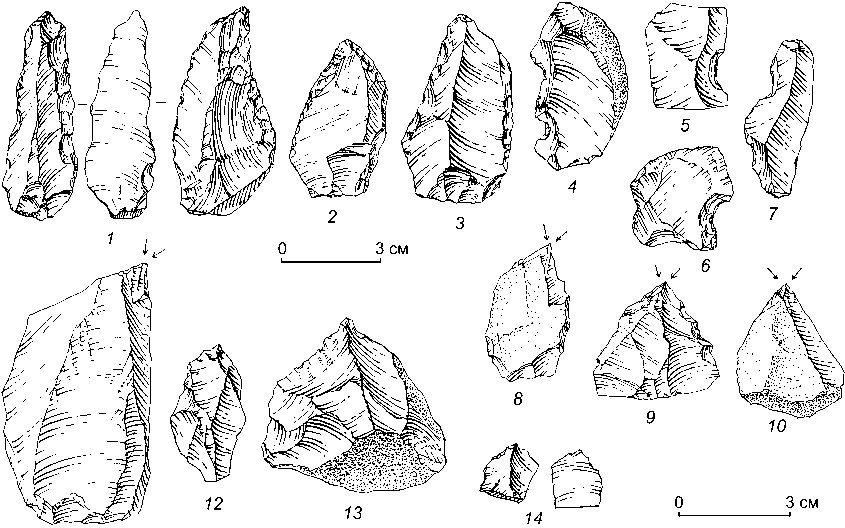

Индустрия Шуйдунгоу ранневерхнепалеолитическая и оставлена человеком современного физического типа [Деревянко, 1975, 2006б, 2009]. Первичное расщепление связано с дисковидными, параллельными, двухплощадочными монофронтальными, торцовыми нуклеусами и микронуклеусами (рис. 11; 12, 1–6 ). Ядрища для снятия отщепов, напоминающие диско-

Рис. 11 . Нуклеусы с местонахождения Шуйдунгоу (по: [ Шуйдунгоу..., 2003]).

Рис. 12 . Каменный инвентарь с местонахождения Шуйдунгоу (по: [ Шуйдунгоу..., 2003]).

1-7, 18, 19 - нуклеусы; 8, 10, 12 - скребки; 9 - микропластина; 11 - пластина с зубчатой ретушью; 13, 17 - выемчатые изделия; 14 - резец; 15, 16 - сверла.

видные, встречаются не только на верхнепалеолитических, но и на неолитических стоянках. Двухплощадочные монофронтальные нуклеусы из Шуйдунгоу некоторые исследователи относят к леваллуазским. Но это субъективная оценка, обусловленная очень расширенным пониманием леваллуа. В Шуйдунгоу такие нуклеусы сильно сработанные, т.е. с них многократно снимались заготовки, что сопровождалось подправкой ударной площадки, в результате могла создаться иллюзия ее фасетирования. Торцовые нуклеусы и микронуклеусы достаточно типичны для развитого и позднего палеолита. К леваллуазским можно отнести небольшое количество ядрищ для снятия от-щепов (рис. 12, 7 ). В Шуйдунгоу не найдено ни одного классического леваллуазского нуклеуса, хотя имеются остроконечные пластинчатые сколы с фасетирован-ной площадкой (рис. 13, 14 , 15 ).

Орудийный набор разнообразен. Для всех стоянок характерны острия. Они достаточно типичны для переходного этапа и верхнего палеолита. Края остроконечников обрабатывались со спинки однорядной и реже двурядной ретушью (рис. 14, 1–3 ). Большой удельный вес в коллекции имеют концевые скребки с прямым и скошенным рабочим лезвием (см. рис. 12, 8, 10, 12 ; 13, 3–8 ). Ретушировалось не только лезвие, но и один-два края. Имеются скребки высокой формы, напоминающие карене. На пластинах и пластинчатых сколах оформлялись скребла, ножи, зубчатые и выемчатые изделия. В небольшом количестве представлены резцы, проколки.

В 1963 г. при раскопках были найдены костяное изделие длиной 58,8 мм, определяемое как пробойник или лощило, и округлое украшение из скорлупы страусового яйца с просверленным в центре отверстием. В районе украшения отмечен красный пигмент. Обуглившееся орудие с серповидным краем, изготовленное из расщепленной кости, было обнаружено в очаге, для которого получена дата 26 650 ± 170 л.н. На внутренней и внешней поверхностях изделия имеются следы полировки и стертости, появившиеся, видимо, в результате эксплуатации. Один его конец расщеплен.

Геохронология стоянок Шуйдунгоу достаточно сложная. Для нижних культуросодержащих горизонтов разными методами были получены даты, которые имели большое расхождение между собой и не могли быть приняты за основу. В 1999–2000 гг. проводились специальные исследования, связанные с датировкой местонахождения. В пункте F2 были выявлены очаги и очажные пятна, из которых взяты образцы для радиоуглеродного датирования. Полученные даты в основном укладываются в диапазон 27–25 тыс. л.н., минимальное значение 23 700 ± 180, максимальное – 29 520 ± 230 л.н. [Madsen et al., 2001; Brantingham et al., 2004]. Имеются даты, определенные урановым методом, – 38 000 ± 2 000 и 34 000 ± 2 000 л.н. [Шуй-дунгоу…, 2003]. С моей точки зрения, эти даты завышены, возраст индустрии нижнего горизонта Шуй-дунгоу не более 30 тыс. лет.

Хронологически стоянки Чжиюй и Шуйдунгоу относятся к среднему этапу верхнего палеолита. Мес-

3 см

№ 1, 2

№ 3-8

3 см

№ 9-11

3 см

3 см

№ 14, 15

№ 12, 13, 16, 17

Рис. 13 . Каменные изделия с местонахождения Шуйдунгоу (по: [ Шуйдунгоу..., 2003]).

1, 2 – скребла; 3–8, 12 , 13 – скребки; 9–11 – зубчато-выемчатые изделия; 14, 15 – леваллуазские пластины; 16, 17 – ножи.

3 см

Рис. 14 . Каменные изделия с местонахождения Шуйдунгоу (по: [ Шуйдунгоу…, 2003]).

1–3 – остроконечники; 4–7 – зубчато-выемчатые изделия; 8–11 – резцы; 12–14 – сверла.

тонахождения переходного от среднего к верхнему палеолиту периода и ранней стадии верхнего в Китае выделить пока проблематично из-за отсутствия убедительных критериев. На стоянках Шуйдунгоу и Чжиюй в первичном расщеплении, оформлении орудий и их типологии прослеживаются определенные связи с местонахождениями типа Динцунь, Салавусу и Дали. Модель перехода к верхнему палеолиту на территории Китая можно представить следующим образом: в начале – середине позднего плейстоцена здесь происходило дальнейшее прогрессивное развитие более древних отщеповых индустрий, формировалась та основа, на которой с приходом 35–30 тыс. л.н., а может быть и ранее, носителей пластинчатой техники с территории Монголии и Южной Сибири складывались индустрии типа Шуйдунгоу и Чжиюй. Наиболее ранние памятники с пластинчатыми комплексами древностью 30– 35 тыс. лет могут быть обнаружены в Синьцзяне и на северо-востоке Китая, т.е. в приграничных с Алтаем, Монголией и Забайкальем районах.

Пластинчатая индустрия на территории Китая, как и во всей Восточной и Юго-Восточной Азии, не имеет собственных корней и привнесена из сопредельных западных и северо-западных регионов. Наиболее ранние пластинчатые комплексы зафиксированы в Горном Алтае, Прибайкалье, Забайкалье и Монголии [Деревянко, 2001, 2006а, б; 2009]. На территории Китая эта индустрия могла появиться в результате либо прямой инфильтрации ее носителей из Юж- ной Сибири и Монголии в Синьцзян и Внутреннюю Монголию, либо передачи инноваций эстафетным путем вследствие контактов древних популяций 35– 30 тыс. л.н. Несколько позже она проникла в другие районы Северо-Западного и Северного Китая. В этом отношении примечательна индустрия Шуйдунгоу, сохранившая некоторые леваллуазские традиции. По многим технико-типологическим показателям она близка к индустриям Орхона-1 и -7, Орон-Нора-1 и -2, где 40 тыс. л.н. также еще сохранялись леваллуазские традиции в первичной обработке и в формах орудий некоторых типов [Деревянко и др., 2010].

Вызывает большое сомнение датировка нижних культуросодержащих горизонтов Шараоссогола временем ранее 30 тыс. л.н. На этой стоянке обнаружены торцовые и клиновидные нуклеусы для снятия микропластин. Самое раннее проявление микроиндустрии зафиксировано в Северной, Центральной и Восточной Азии на памятниках каракольской культуры, где торцовые и кареноидные нуклеусы для снятия микропластин появились ок. 35 тыс. л.н. Попытки найти истоки верхнепалеолитической микроиндустрии в Китае на нижнепалеолитическом местонахождении Дунгуто [Хоу Ямэй, 2005] вызывают искреннее недоумение: хронологически эти комплексы отделяет более 1 млн лет. Микропластинчатая индустрия не могла появиться на территории Китая раньше 30 тыс. л.н. Первое ее проявление фиксируется на стоянке Чжиюй. Нуклеусы для снятия микропластин на местонахож- дении Шараоссогол, видимо, связаны не с основным культуросодержащим горизонтом, а с вышележащими, или этот горизонт не древнее 25 тыс. л.н.

О том, что пластинчатая индустрия на территории Китая, как и во всей Восточной Азии, привнесенная, свидетельствует ее распространение в хронологическом интервале 30–20 тыс. л.н. Вначале она появилась в Синьцзяне и Внутренней Монголии, затем в других районах Северного Китая и на Корейском полуострове, позже 25 тыс. л.н. – в Южном Китае. Примечательно, что в Восточной Азии древние автохтонные приемы в первичной и вторичной обработке камня сохранялись длительное время. На протяжении почти 10 тыс. лет на этой территории наряду с пластинчатой индустрией существовала и традиционная отщеповая, что в какой-то мере связано, видимо, с отсутствием достаточного количества источников качественного сырья для производства каменных орудий. Кроме того, адаптационные стратегии автохтонного населения были хорошо приспособлены к местным экологическим условиям и традиционные технические приемы в обработке камня вполне успешно конкурировали с инновациями извне. И только широкое распространение микропластинча-той индустрии 20–15 тыс. л.н. привело к окончательному изменению всего технокомплекса.

По аналогичному сценарию происходило формирование верхнепалеолитической индустрии во всей Восточной и Юго-Восточной Азии. Еще одним примером может быть процесс перехода от среднего к верхнему палеолиту на Корейском полуострове.

Переход от среднего к верхнему палеолиту на Корейском полуострове

Развитие палеолитиче ских индустрий на Корейском полуострове также происходило на местной основе. Местонахождения раннего палеолита, древнее 200 тыс. л.н., здесь достаточно дискуссионны, однако наличие таких памятников в Китае предполагает их существование и на Корейском полуострове. Одним из дискуссионных местонахождений является пещера Ко-мын-мору, расположенная в 2 км от пос. Сонвон на севере КНДР. Она представляет собой узкую и длинную карстовую полость, частично уничтоженную при строительстве дороги [Предварительный отчет…, 1969; Ким Сингю, Ким Кëгëн, 1974]. На местонахождении выделено пять литологических слоев. Корейские археологи считают, что возраст рыхлых отложений в пещере не выходит за рамки среднего плейстоцена. Они выделяют среди монупортов бифасиально обработанное изделие, трапециевидное орудие, остроконечник, скребло, отбойник и кливер. Я ознакомился с находками из пещеры Комын-мору и сомневаюсь, что эти предметы изготовлены человеком [Деревянко, 1983].

Проблема среднего палеолита на Корейском полуострове рассматривалась рядом исследователей, но наиболее аргументированное ее решение, с моей точки зрения, у Ли Хонджона [1997, 1998а, б, 1999, 2000, 2002, 2003; Ли Хонджон и др., 2005]. К среднему палеолиту он относит местонахождения финала среднего – первой половины верхнего плейстоцена. На их материалах Ли Хонджон выделяет три технико-типологических варианта индустрии. К первому он относит ручные рубила – орудия, типичные для корейских среднепалеолитических памятников. Второй вариант представлен галечной индустрией, основанной на рубящих орудиях типа чопперов, чоппингов и полиэдрах, но без ручных рубил. К третьему варианту относятся орудия на отщепах, в т.ч. ручные рубила и изделия, обработанные тонкой ретушью.

Самые ранние палеолитические местонахождения на Корейском полуострове – Джонгокри-1 (Чонгокни), Гаволри, Джухволри, Янмунри, пещеры Кымгул и Ён-гок и др. Наиболее изученной и вместе с тем вызывающей противоречивые толкования является стоянка Джонгокри-1 (Чонгокни), расположенная на небольшом холме у р. Хонтханган в 2 км от д. Джонгокри уезда Енчхон пров. Кенгу. Для нее характерны грубые рубящие орудия, бифасы, пики, изделия, напоминающие кливеры, отщепы, пластинчатые сколы и др. (рис. 15, 1–6 ). Появление этой индустрии связано с приходом на Корейский полуостров популяций древних людей с территории Китая: каменные орудия из Джонгокри-1 имеют много общего с динцуньской индустрией.

У корейских археологов нет единой точки зрения на геохронологию местонахождения. Имеется дата, определенная термолюминесцентным методом: 190–70 тыс. л.н. [Ли Хонджон, 2002]. Бэ Гидонг датирует культуросодержащий слой в интервале 200– 180 тыс. л.н. [1989]. Ли Сонбок ранее считал, что возраст стоянки 40–50 тыс. лет [1989]; в настоящее время он относит нижний культуросодержащий слой к периоду 130–75 тыс. л.н. [Li Seonbok, 1999]. По моему мнению, возраст Джонгокри-1 70–120 тыс. лет и с точки зрения технико-типологической оценки индустрия связана с динцуньским технокомплексом Китая.

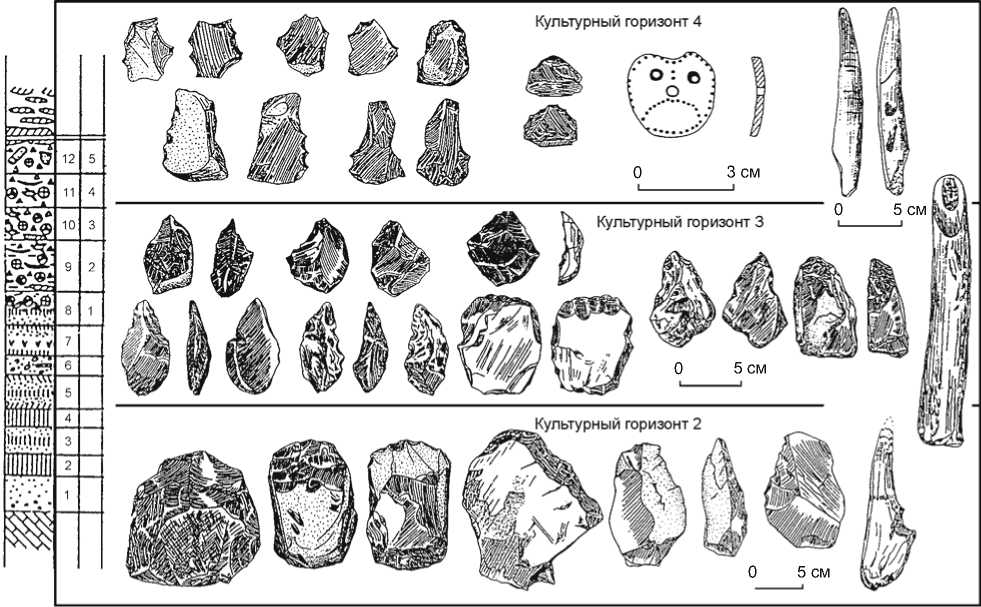

Материалы Джонгокри-1 являются базовыми для характеристики индустрии конца среднего – первой половины верхнего неоплейстоцена. На этом местонахождении представлены практически все основные типы орудий, которые в разных сочетаниях встречаются на памятниках, датируемых в хронологическом диапазоне 80–40 тыс. л.н. (рис. 16). Вероятно, отсутствие на том или ином местонахождении отдельных категорий инструментов объясняется слабой его изученностью, а не культурными различиями. Хотя, конечно, нельзя отрицать наличия на Корейском полуострове локальных вариантов индустрии.

5 cм

Рис. 15 . Ручные рубила ( 1–4, 6–15) и кливер ( 5 ) с памятников Корейского полуострова (по: [Ли Хонджон, 2002]). 1–6 – Джонгокри; 7 – Кымпари; 8 – Бëнсари; 9 – Балхандонг; 10, 11 – Кымгул (пещерный памятник); 12 – Деджн;

13–15 – Сокджанри; 16 – Рëнгок (пещерный памятник).

На Корейском полуострове открыты местонахождения, содержащие по нескольку культурных слоев: Чуннэ-ри, Ёнгок, Хахваджери – по четыре горизонта финала верхнего палеолита, Горëри, Чинджиныл, Хопьëнтон, Чанхэнри, Синбук, Вольпьëн – по два – четыре верхнепалеолитических [Ли Ги-Кил, 2005].

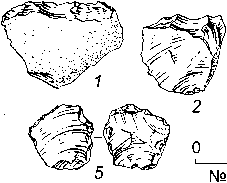

Очень важное значение для решения проблемы перехода к верхнему палеолиту имеют местонахождения, датируемые 50–30 тыс. л.н. К этому периоду относятся второй горизонт пещеры Ёнгок – 49 200 ± 2 000 и 46 100 ± ± 2 000 л.н. (рис. 17), нижний слой местонахождения Бонмёндон – 49 860 ± ± 2 710 и 48 450 ± 1 970 л.н. [Ли Хон-джон, 2003]. На данных стоянках преобладает галечная традиция в первичной и вторичной обработке камня, в основном кварцита. Количество орудий на отщепах, в т.ч. небольших размеров, увеличивается, но в целом трудно проследить появление принципиально новых приемов в подготовке нуклеусов к скалыванию отщепов и возникновение новых типов каменных орудий. Эта тенденция сохраняется и на многих местонахождениях древностью ок. 30 тыс. лет,

Рис. 16 . Орудие типа «пик» ( 1 ), ручные рубила ( 2, 3 ) и кливер на крупном отщепе ( 4 ) с местонахождений Корейского полуострова (по: [Ли Хонджон, 2002]).

в т.ч . Чончжари, где зафиксированы три объекта, возраст которых 25–30 тыс. лет [Ли Хонджон и др., 2005].

Для всех палеолитических стоянок финала среднего и начала, середины верхнего плейстоцена на Корейском полуострове характерны галечная техника, наличие бифасов, пик, чопперов, чоппингов, скребел,

Рис. 17 . Артефакты с пещерной стоянки Ёнгок (по: [Ли Хонджон, 2003]).

орудий на отщепах. Первичное расщепление представлено дисковидными, галечными и ортогональными нуклеусами. Леваллуазская техника, как и в Китае, не прослеживается. На Корейском полуострове, а также в других регионах китайско-малайской зоны со времени первоначального заселения этих территорий человеком до появления пластинчатой индустрии происходило медленное эволюционное развитие индустрии, основанной на мелких и крупных отщепах. При детальном изучении палеолитических местонахождений, безусловно, выделяются локальные варианты со спецификой первичной и вторичной обработки каменных орудий. Однако еще раз подчеркну, что среднепалеолитические традиции, характерные для африканской и евразийской зон, на этих территориях не прослеживаются. На Корейском полуострове в индустриальных комплексах не выявлены элементы, позволяющие выделить средний палеолит и проследить переход к верхнему. На корейских местонахождениях, относящихся к середине позднего плейстоцена, наряду с проявлением галечной и дисковидной техники в первичной обработке, наличием макроорудий (чопперы, чоппинги, бифасы, скребла) обнаружены многочисленные изделия из мелких отщепов, т.е. происходил процесс микролитизации индустрии, и в качестве сырья использовался уже не кварцит, а в основном кремень и другие мелкокристаллические породы.

Проблема перехода от среднего к верхнему палеолиту на Корейском полуострове продолжает оставаться дискуссионной. И если когда-то специалисты согласятся с проведением границы на каком-то хронологическом рубеже, она все равно будет спорной, потому что на протяжении второй половины среднего и большей части верхнего плейстоцена происходило эволюционное развитие каменной индустрии. К примеру, заключение о начале верхнего палеолита после 40 тыс. лет до н.э. [Yi Seonbok, 2001] абсолютно не аргументировано. И справедливо утверждение К. Бэ [Bae, 2009], что верхнепалеолитическая культура на этой территории сформировалась под влиянием различных популяций человека.

Каменная индустрия на Корейском полуострове претерпела существенные изменения с появлением нуклеусов для снятия пластин и изготовлением орудий из пластин. Это произошло, видимо, не ранее 30–25 тыс. л.н. На местонахождениях предшествующего этапа найдены нуклеусы, с которых могли скалывать пластинчатые отщепы, но в целом пластинчатая индустрия пришла с юга российского Дальнего Востока и северо-востока Китая. Какие события стояли за этим, установить трудно. Новая технология могла распространяться в результате контактов с соседними племенами или (и) вследствие прямой их инфильтрации. Но сам процесс представлял собой не замену старой отщеповой ин- дустрии на новую пластинчатую, а аккультурацию: в хронологическом интервале 25–15 тыс. л.н. произошло смешение двух индустрий и постепенно отщепы как первооснова для многих типов каменных орудий были вытеснены пластинами, а затем и микропластинами.

Рассмотренные среднепалеолитические местонахождения Китая и Корейского полуострова при множестве различий объединяет использование для изготовления орудий отщепов, которые скалывали с дисковидных, ортогональных, галечных и других нуклеусов. На Корейском полуострове значительно шире и дольше были распространены бифасы. Некоторые корейские археологи называют их ашельскими рубилами, но это неточное обозначение. Корейские и китайские бифасы отличаются от ашельских рубил и по форме, и по технике обработки. Их отождествление приводит к досадным недоразумениям, в частности, к выводу, что на Корейском полуострове «производство каменных орудий ашельского типа» продолжалось до 20 тыс. л.н. [Ли Сонбок, 1996, с. 156]. И очень важно, что на всех китайских и корейских палеолитических местонахождениях, где имеются бифасы, ни в первичном расщеплении, ни в орудийном наборе нет ашельских элементов. Бифасы, видимо, применялись как рубящие орудия. На территории Японии начиная с 27 тыс. л.н. в этом качестве использовались бифасиально обработанные изделия с при-шлифовкой рабочего лезвия [Деревянко, 1984].

В целом средний палеолит Восточной Азии, включая Японию, принципиально отличался от такового западных районов Азиатского континента, и переход к верхнему палеолиту здесь, так же как и в Юго-Восточной Азии, происходил совершенно по-другому. На протяжении всего раннего и среднего палеолита в китайско-малайской зоне развивались индустрии, отличные от индустрий в остальной части Азии.

Антропологический аспект (вместо дискуссии)

Весь обширный археологический материал по палеолиту Восточной Азии свидетельствует о том, что на этой территории в течение более 1 млн лет происходило эволюционное развитие индустрий на автохтонной основе без какого-либо существенного влияния извне. Верхнепалеолитические индустрии формировались здесь на базе местной отщеповой и привнесенной из Южной Сибири и Монголии пластинчатой. Никакого миграционного потока людей современного физического типа с другой индустрией из Африки в хронологическом диапазоне 100–30 тыс. л.н. на основе всего имеющегося археологического материала не прослеживается. Этот вывод подтверждается и формированием на эректоидной основе человека современного антропологического типа на данной территории.

В настоящее время наибольшее количество скелетных остатков Homo erectus найдено в Китае и Индонезии. Несмотря на некоторые различия, они составляют достаточно гомогенную группу. Важное значение имеют юньсяньские Homo erectus (936 тыс. л.н.) [Le Site…, 2008]. Объем их головного мозга (1152 и 1123 см3), а также наличие в индустрии этого местонахождения бифасов и рубящих орудий типа кливеров свидетельствуют о значительной продвинутости физического типа и культуры человека. Важное значение для установления дальнейших путей эволюции Homo erectus имеют находки из пещеры Чжоукоудянь-1 – черепа, зубы, части посткраниальных скелетов 44 индивидуумов. Физический тип синантропа удалось восстановить достаточно детально. Эти гоминиды, сходные с яванскими питекантропами, были включены в вид Homo erectus как подвид Homo erectus pekinensis [Зубов, 2004]. Слои 1–10 Чжоукоудяня датированы различными методами в пределах 460–230 тыс. л.н., 11, 12 – приблизительно 500 тыс. л.н., 13 (палеомаг-нитным методом) – 690 тыс. л.н. [Pope, 1988; Bada, 1987; Keates, 2001; и др.]. С более поздним временем, концом среднего – верхним плейстоценом, связаны палеоантропологические находки с местонахождений Хэ-сянь (пров. Аньхой), Чаньян и Юньсянь (пров. Хубэй), Маба (пров. Гуандун), Динцунь и Дали (пров. Шаньси), Салавусу, Люцзян и Лайбинь (пров. Ганьсу), Цзыян (пров. Сычуань), из Верхнего грота Чжоукоудяня и др.

Ф. Вайденрайх, крупнейший знаток палеоантропологических материалов Китая, одним из первых обосновал гипотезу, согласно которой расселившиеся в Евразии африканские Homo erectus в течение длительного времени эволюционировали в Homo sapiens . Африканские и азиатские H. erectus различались по анатомическим особенностям, но сохраняли сходство в главных диагностирующих признаках. В результате эволюционного развития и естественного отбора человек современного физического типа мог сформироваться независимо в различных районах земного шара [Weidenreich, 1939, 1943, 1945, 1946, 1947].

Идеи, высказанные Ф. Вайденрайхом более 50 лет назад, нашли в какой-то мере поддержку у сторонников мультирегиональной эволюции. М. Вольпофф, А. Торн, Ф. Смит, Д. Фрайер, Дж. Поуп [Wolpoff et al., 1994] считают, что ископаемые антропологические остатки более ранних и более поздних форм свидетельствуют о непрерывности их эволюционного ряда. Позднеплейстоценовые краниологические материалы «иллюстрируют продолжающуюся сапиента-цию китайского черепа и представляют убедительное свидетельство уникального регионального черепнолицевого комплекса, который связывает древнейшие китайские останки с современными китайскими популяциями» [Ibid., p. 187]. В последние 50 лет в Китае выявлены многочисленные палеоантропологические находки, позволяющие проследить преемственность не только между древним антропологическим типом и современными китайскими популяциями, но и между представителями плейстоцена от Homo erectus до Homo sapiens sapiens. У Синьчжи [Wu Xinzhi, 2004] отмечает, что у всех древних черепов есть много общих показателей, подтверждающих преемственность. Кроме того, у них наблюдается мозаичность морфологических признаков Homo sapiens erectus и Homo sapiens sapiens. Это указывает на постепенность перехода от одного подвида к другому [Ibid., p. 131, 133] и свидетельствует о том, что H. sapiens sapiens является хронологическим подвидом H. sapiens erectus [Wolpoff et al., 1994]. Эволюцию человека на территории Китая характеризуют и преемственность, и гибридизация, или межвидовое скрещивание. Последнее сократило степень морфологической изолированности различных популяций и сохранило единство человечества как вида [Wu Xinzhi, 2004].

Между яванскими и китайскими H. erectus существовали различия, которые в результате эволюции и естественного отбора в течение почти 1 млн лет могли привести к формированию на основе китайских H. erectus монголоидной расы, а на основе яванских – австралоидной.

Важным подтверждением возможности формирования человека современного физического типа на территории Китая являются новые даты, полученные новейшими методами для семи палеолитических местонахождений с ко стными остатками Homo sapiens sapiens [Shen, Michel, 2007]. Датирование осуществлено по зубам или другим образцам из литологических горизонтов, вмещавших палеоантропологические находки. Его результаты доказывают, что люди современного физического типа появились на территории Китая самое позднее 100 тыс. л.н. [Ibid., p. 162].

Новые данные получены по пещерной стоянке Люцзян в Гуанси-Чжуанском автономном районе Южного Китая. В 1958 г. там нашли хорошо сохранившийся человеческий череп и несколько фрагментов костей конечностей. Череп принадлежал одному из самых ранних представителей человека современного физического типа в Восточной Азии. Вместе с ним были найдены кости Pongo sp., Ailuroda augustus, Sus sp. и др., которые представляют типичную фауну позднего плейстоцена. Наиболее часто приводимая дата люцзянского черепа – ок. 20 тыс. л.н. Повторные стратиграфические исследования показали, что он может иметь минимальный возраст ок. 68 тыс. лет, максимальный – более 153 тыс., а наиболее вероятный – 111–139 тыс. лет [Shen et al., 2002, p. 827].