Тронкированно-фасетированные изделия в палеолите Северной Азии

Автор: Шалагина А.В., Кривошапкин А.И., Колобова К.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Тронкированно-фасетированные изделия известны во многих палеолитических комплексах Евразии и Африки. В последнее десятилетие данная категория артефактов была выделена в переходных от среднего к верхнему палеолиту и ранневерхнепалеолитических индустриях на территории Северной Азии. Наиболее многочисленная коллекция в этом регионе связана с комплексами оби-рахматской культурной традиции. Анализ тронкированно-фасетированных изделий показал, что, несмотря на унифицированные морфометрические параметры, их функциональная принадлежность могла различаться. Сопоставление этих артефактов с различных территорий позволило выявить их культуро- и хронамаркирующее значение при характеристике финальных среднепалеолитических, переходных и ранних верхнепалеолитических комплексов Северной Азии.

Финальный средний палеолит, ранний верхний палеолит, северная азия, тронкированно-фасетированные изделия, "орудия-маркеры"

Короткий адрес: https://sciup.org/145145730

IDR: 145145730 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.4.033-045

Текст научной статьи Тронкированно-фасетированные изделия в палеолите Северной Азии

Среди вопросов, связанных с изучением эволюционных процессов, миграций, межпопуляционных вза- имодействий в палеолите, актуальным является выделение конкретных критериев, которые позволяют установить взаимосвязи между сравниваемыми комплексами. В исследовательской литературе существует несколько подходов к определению таких критериев [Вишняцкий, 2004, с. 42; Аникович, Анисюткин, Вишняцкий, 2007, с. 22–25; Деревянко, 2009, с. 6–8].

Археология, этнография и антропология Евразии Том 43, № 4, 2015

Одним из основных подходов является выделение «руководящих ископаемых», или «орудий-маркеров» [Рыбин, 2000; Rybin, 2014]. К ним относят различные категории изделий: специфичные кареноидные резцы и скребки, острия с утонченным основанием и т.д. [Burins préhistoriques…, 2006, p. 23–35; Le Brun-Ricalens, 2006; Dinnis, 2008; Rybin, 2014]. В данный список включается и такая группа артефактов, как тронкированно-фасетированные изделия. Они выделены в различных регионах: в Северной Африке, Западной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке, Кавказе, Русской равнине [Leakey, 1931, с. 99–100, 202, 216; McPherron, Dibble, 2000; Otte, 1980; Nishiaki, 1985; Любин, Джафаров, 1986; Нехорошев, 1999] и в Северной Азии [Кривошапкин, 2012; Рыбин, Колобова, 2005–2009]. Несмотря на широкое распространение этих изделий в палеолитических индустриях, в литературе до сих пор отсутствует их четкое типологическое определение, и нередко в одну категорию попадают предметы с различными морфометрическими характеристиками.

Настоящая статья посвящена комплексному анализу тронкированно-фасетированных изделий c памятников оби-рахматской культурной традиции, где артефакты подобного рода многочисленны, метрически и типологиче ски стандартизированы, что позволяет, на наш взгляд, определить их хроно- и культуромаркирующее значение для переходных от среднего к верхнему палеолиту индустрий Северной Азии.

Историографический контекст

Первые упоминания об орудиях, аналогичных по своим морфологическим параметрам тронкированно-фасети-рованным изделиям, встречаются у Л. Лики при описании капсийской верхнепалеолитической культуры Кении. Работая с материалом пещеры Гамбль II, исследователь выделил серию орудий на пластинах с грубо оформленным рабочим краем, расположенным под прямым углом по отношению к длинной оси скола. Исходя из предполагаемой функции, Л. Лики назвал их «sinew frayers» – «трепало для сухожилий», поскольку наблюдал, как в некоторых современных племенах Кении подобными орудиями обрабатывали сухожилия животных, расщепляя их на волокна [Leakey, 1931, p. 99–100, 160–163]. Позже М. Ньюка-мер и Ф. Ивернель-Гер пересмотрели эту коллекцию артефактов и пришли к выводу, что в технологическом контексте изделия больше соответствуют нуклеусам. Мелкие сколы, полученные с таких ядрищ, могли использоваться для изготовления геометрических микролитов [Newcomer, Hivernel-Guerre, 1974].

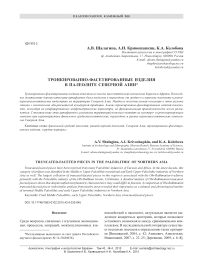

Само понятие «тронкированно-фасетированные изделия» было предложено при изучении памятни- ков мустье Леванта. Первым эти изделия выделил и описал Б. Шрёдер на материалах местонахождения Ерф-Айла в Сирии [Shroeder, 1966]. Позднее они были зафиксированы и в других мустьерских комплексах региона [Solecki R.S., Solecki R.A., 1970; Nishiaki, 1985; Crew, 1975]. Роза и Ральф Солеки по материалам памятника Нахр-Ибрагим (Ливан) выделили своеобразную тронкированно-фасетиро-ванную технику (рис. 1, 1, 2), которая могла применяться для различных целей (создание особой формы края, подготовка для крепления в рукояти). Иногда подобные предметы выступали и в качестве нуклеусов. В соответствии с таким подходом исследователями было выделено шесть типов тронкированно-фасетированных изделий [Solecki R.S., Solecki R.A., 1970]. Несколько вероятных интерпретаций подобных артефактов (технология утончения для крепления в рукояти, особый вид нуклеусов) рассмотрены и Ёшихиро Нишиаки на примере коллекции из пещеры Кео (Ливан). Однако он исключает возможность использования тронкированно-фасетированной техники с целью создания зазубренного рабочего края [Nishiaki, 1985].

Х. Диббл и Ш. Мак-Феррон проанализировали коллекции с памятников Биситун (Иран) (рис. 1, 3, 4 ), Пеш-де-Лязе IV, Ля-Котт-де-Сан-Брелад (Франция). В результате сопо ставления полученных данных с существующими гипотезами относительно функциональной интерпретации тронкированно-фасети-рованных изделий авторы заключили, что такие артефакты являются нуклеусами для получения мелких сколов [Dibble, McPherron, 2007]. Данная категория каменных предметов была выделена также в Загросе на стоянках Варвази [Dibble, Holdaway, 1993], Шани-дар [Solecki, 1954] и Кунджи [Baumler, Speth, 1993]. Исключительно технологический подход продемонстрировали Ю. Демиденко и В. Усик при анализе коллекции из грота Тор-Фарадж (Иордания), в которой были выявлены апплицирующиеся тронкирован-но-фасетированные изделия и леваллуазские сколы [Demidenko, Usik, 2003].

В целом следует отметить, что в среднепалеолитических комплексах Ближнего Востока тронкиро-ванно-фасетированные изделия никогда не рассматривались ни в качестве «руководящих ископаемых», ни как культурные маркеры. Вероятнее всего, это связано со значительным распространением данных артефактов в регионе в широком хронологическом интервале [Hovers, 2007]. Их присутствие обосновывалось недостатком каменного сырья и особыми стратегиями мобильности древнего населения [Wallas, Shea, 2006].

В русскоязычной литературе для обозначения рассматриваемых предметов часто использовались понятия «площадочный» или «ядрищный способ

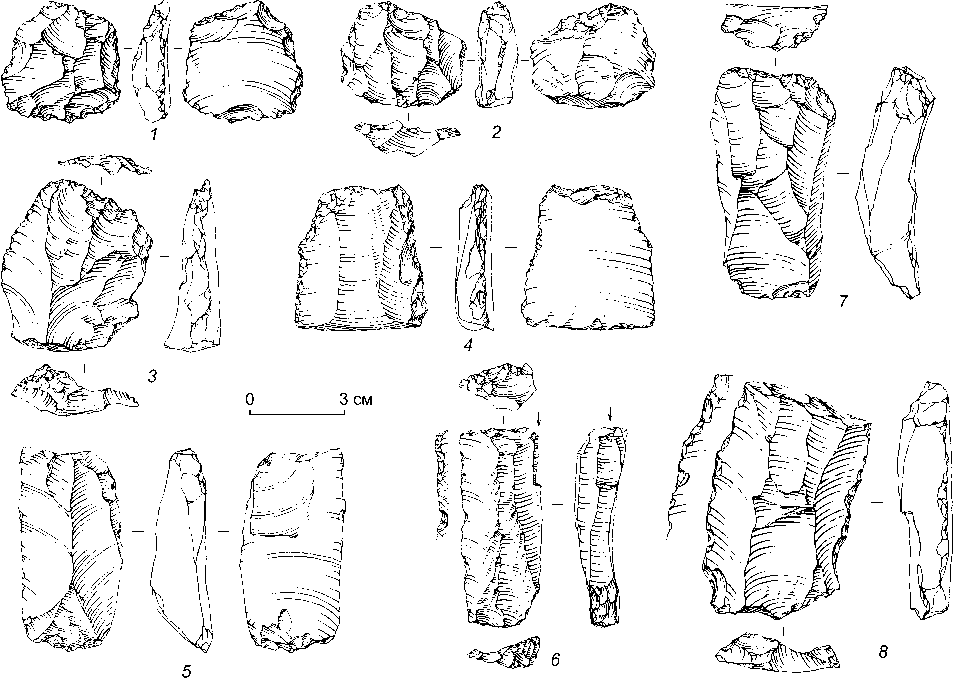

Рис. 1. Тронкированно-фасетированные изделия.

1, 2 – Нахр-Ибрагим, Ливан (по: [Solecki R.S., Solecki R.A., 1970, р. 141, fig. 1]); 3, 4 – Биситун, Загрос (по: [Dibble, 1984, p. 28, fig. 3]); 5, 6 – Таглар, Кавказ (по: [Любин, Джафаров, 1986, с. 76, рис. 1]); 7–9 – Оби-Рахмат, Средняя Азия.

утончения». Изделия, аналогичные по своим морфологическим характеристикам тронкированно-фа-сетированным, зафиксированы на Кавказе в среднепалеолитических комплексах Ереванской пещеры (Армения), Азыхской (мустьерский слой) и Таглар-ской (Азербайджан) [Ерицян, 1970, 1981; Гусейнов, 2010; Любин, Джафаров, 1986]. В материалах последней исследователи отдельно выделили скребла, «корпус которых утончен не локально, а сплошь, на всем своем протяжении, посредством снятия плоских лицевых ретушных сколов с одной или нескольких вспомогательных ударных площадок» [Любин, Джафаров, 1986, с. 75]. Такие орудия вошли в литературу как скребла тагларского типа (рис. 1, 5, 6 ). Тронкиро-ванно-фасетированные изделия также были описаны исследователями в мустьерских комплексах Крыма [Veselsky, 2008; Demidenko, 2008].

П.Е. Нехорошев, изучавший среднепалеолити-че ские памятники Русской равнины, выделил «ко-стёнковскую подтеску» – ядрищное, в продольном направлении, утончение дорсальной плоскости орудия, – посредством которой оформлялись протоко-стёнковские ножи и скребла [Нехорошев, 1996]. Такие ножи, по мнению автора, имеют мало общего с костёнковскими и получили свое наименование благодаря схожему приему оформления. Однако, если на ко стёнковских ножах подтеска производи- лась с целью восстановления острой режущей кромки лезвия, притупившегося в процессе использования [Беляева, 1977; Лев, Кларик, Гиря, 2009], то на про-токостёнковских – для утончения корпуса орудия со стороны спинки [Нехорошев, 1999, с. 146]. Несмотря на упоминания многими исследователями ножей ко-стёнковского типа в одном ряду с нуклеусами «нахр-ибрагим» и «sinew-frayers» [Nishiaki, 1985; Shroeder, 2007; Frick, 2012], на примере материалов Зарайской стоянки доказано, что в случае с классическими орудиями этого типа речь идет исключительно об особой технике подживления их рабочего края [Лев, Кларик, Гиря, 2011, с. 248–251].

Одна из наиболее многочисленных коллекций (219 экз.) тронкированно-фасетированных изделий в Евразии собрана на памятнике Оби-Рахмат (Узбекистан), где подобные предметы (рис. 1, 7–9 ) найдены практически во всех культурных слоях [Кривошап-кин, 2012]. Также они обнаружены в слое 23 стоянки Кульбулак (Узбекистан), материалы которого отнесены к начальным этапам существования переходной от среднего к верхнему палеолиту оби-рахматской культурной традиции [Кривошапкин и др., 2010]. Значительное количество (47 экз.) таких артефактов выявлено на памятнике Худжи (Таджикистан), ассоциирующемся с поздним этапом оби-рахматской культурной традиции [Кривошапкин, 2012].

Тронкированно-фасетированные изделия зафиксированы во многих комплексах каменного века на территории Евразии и Африки, однако определение их типологической принадлежности все еще порождает множество вопросов. Данное обстоятельство объясняется отсутствием единой общепринятой типологической и категориальной дефиниции.

Тронкированно-фасетированные изделия из грота Оби-Рахмат

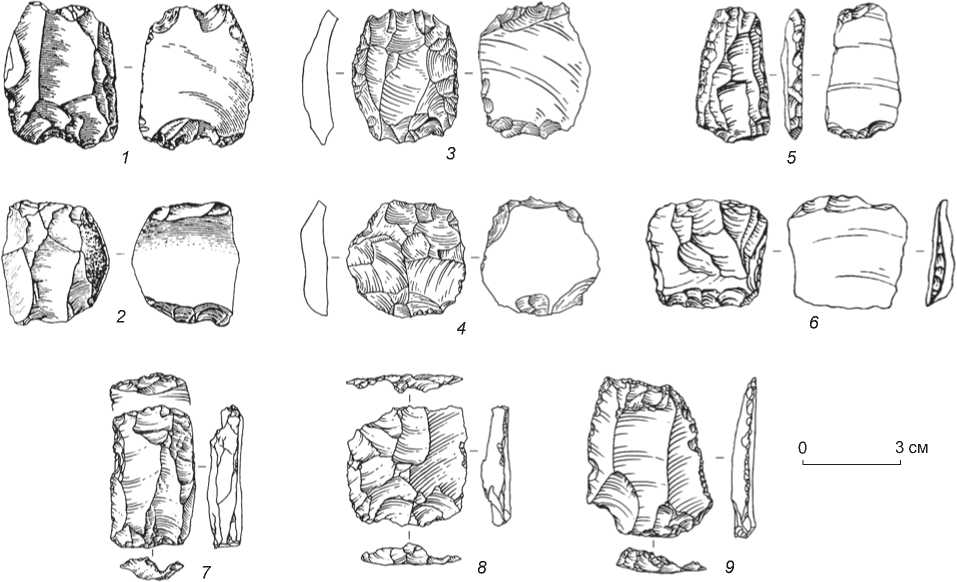

Грот Оби-Рахмат является ключевым памятником при изучении финального среднего палеолита и перехода к верхнему палеолиту в западной части Центральной Азии. Он расположен на территории Республики Узбекистан в 100 км к северо-востоку от г. Ташкента, на высоте 1 250 м над ур. м. (рис. 2). Памятник был открыт в 1962 г. археологическим отрядом Института истории и археологии АН УзССР, возглавляемым А.Р. Мухамеджановым. Основные исследования грота и публикация материала осуществлялись в 1964–1965 [Сулейманов, 1972] и 1998–2012 гг. в рамках сотрудничества Института археологии и этнографии СО РАН и Института истории и археологии АН РУз [Деревянко и др., 1998; Кривошапкин, Павленок, Шнайдер и др., 2012].

В результате последнего этапа изучения памятника (1998–2012 гг.) было выделено 37 культуросодержащих горизонтов с различной насыщенностью археологическим материалом. Данные радиоуглерод- ного датирования средней и верхней пачки отложений комплекса свидетельствуют об их формировании более 40 тыс. л.н., а ЭПР- и ОСЛ-даты указывают на возраст самых нижних культурных горизонтов в 70–80 тыс. лет [Krivoshapkin, Kuzmin, Jull, 2010].

В основе оби-рахматской каменной индустрии лежит среднепалеолитическая пластинчатая технология с незначительным присутствием модифицированной леваллуазской. Основной ее спецификой является наблюдаемое в материалах всех слоев памятника сочетание средне- и верхнепалеолитических характеристик как на технологическом, так и на типологическом уровне [Кривошапкин, 2012]. Одна из характерных черт – наличие практически во всех культурных горизонтах тронкированно-фасетированных изделий, коллекция которых составляет 219 экз. Наибольшее их количество (117 экз.) обнаружено в нижних стратиграфических подразделениях 21–19, что может быть связано как с большей площадью вскрытия нижних слоев, так и с расположением раскопанных участков относительно структуры грота. В верхних горизонтах 18–4 таких артефактов значительно меньше (31 экз.).

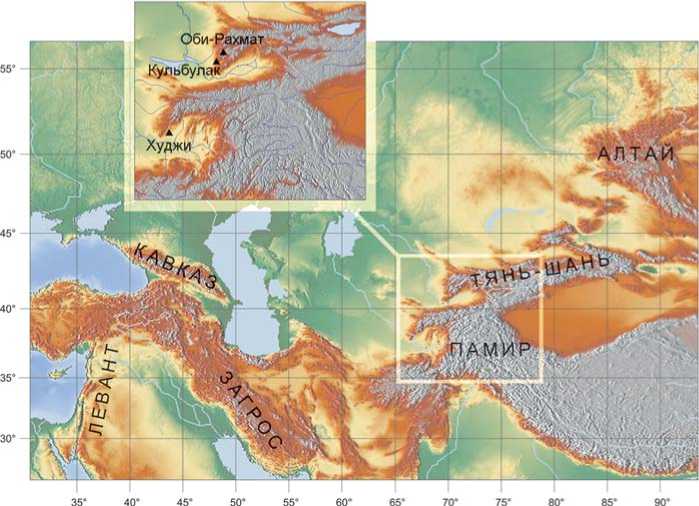

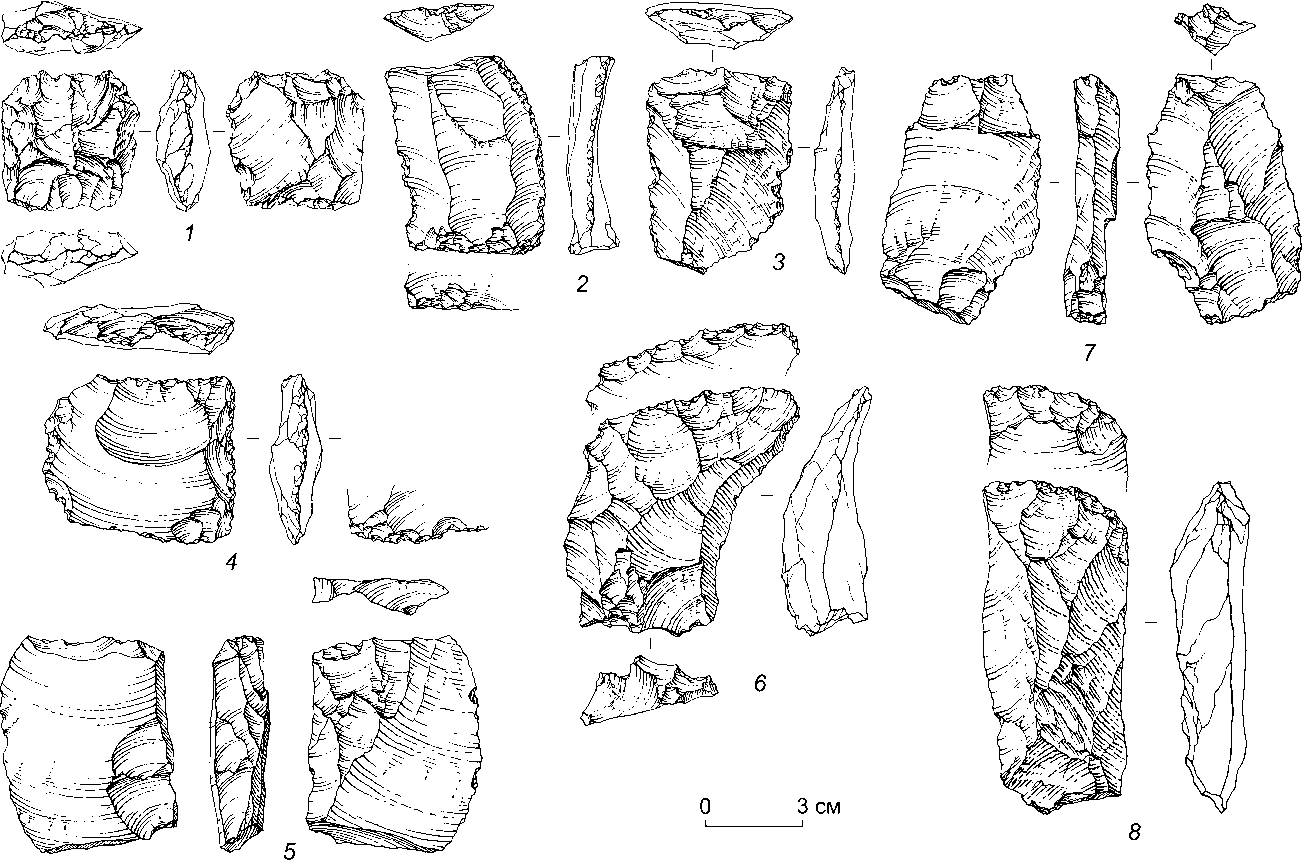

На основе атрибутивного подхода были изучены основные формообразующие элементы оби-рахмат-ских тронкированно-фасетированных изделий, в результате чего определен их общий морфологический облик (рис. 3, 4): на сколе или фрагменте скола прямоугольной либо овальной формы создавалась одна или несколько тронкированно-фасетированных плоскостей, с которых производились мелкие снятия, приуроченные к ребрам заготовки либо направленные

Рис. 2 . Расположение памятников оби-рахматского варианта перехода от среднего к верхнему палеолиту в Центральной Азии.

Рис. 3. Тронкированно-фасетированные изделия из слоев 21–19 грота Оби-Рахмат.

на уплощение ее проксимальной части. В качестве заготовок предпочитали использовать массивные в поперечном сечении, удлиненные сколы трапециевидной, прямоугольной, квадратной или овальной формы

(чаще всего это были отщепы, гораздо реже пластины и фрагменты сколов).

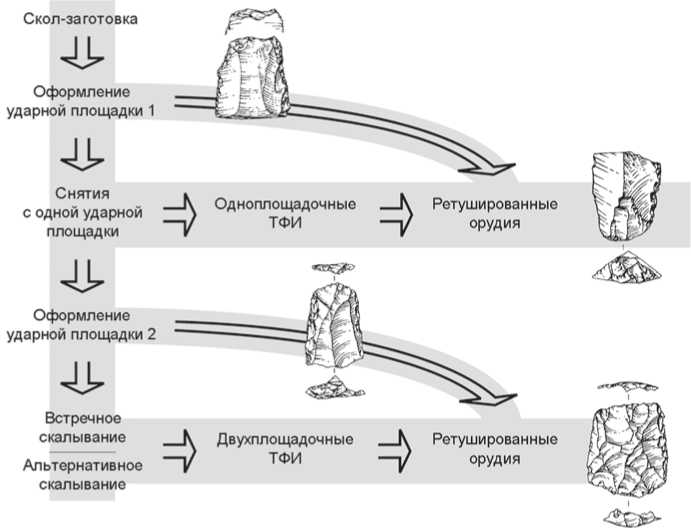

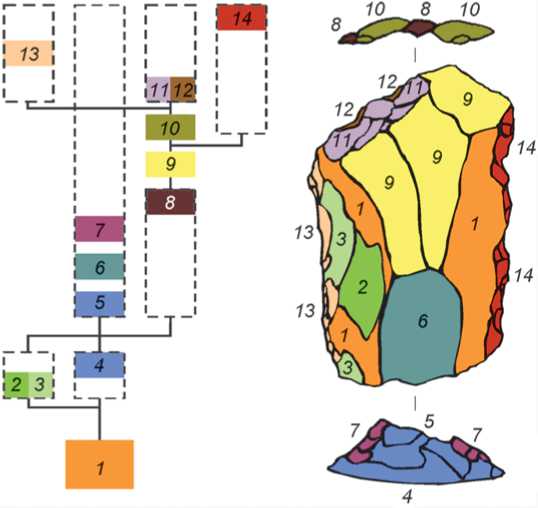

Процесс изготовления тронкированно-фасетиро-ванного изделия (рис. 5) начинался с формирования

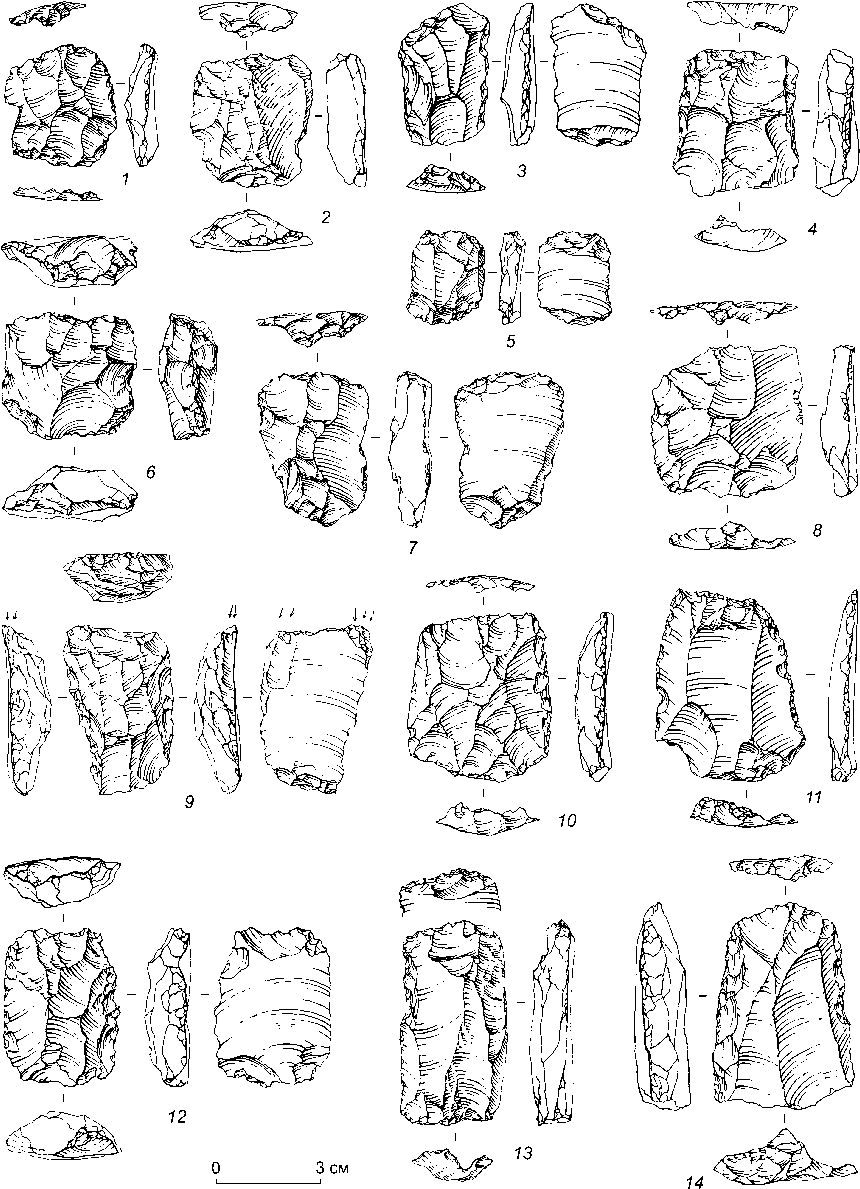

Рис. 4. Тронкированно-фасетированные изделия из слоев 18–4 грота Оби-Рахмат.

Рис. 5. Редукционная схема рассматриваемых тронкированно-фасетированных изделий (ТФИ).

усеченной ретушированной плоскости (плоскостей), которая в дальнейшем служила ударной площадкой для реализации нескольких мелких снятий. Трон-кированно-фасетированная пло ско сть фиксируется в проксимальной или дистальной части скола, на поперечном сломе, иногда на продольных краях заготовки. Она оформлялась несколькими способами: при помощи поперечного фасетирования (см. рис. 3, 1, 5, 7, 10, 11 ), продольно-поперечного ретуширования (см. рис. 3, 3, 6, 9, 13, 14 ), посредством продольных сколов, напоминающих резцовые (см. рис. 3, 4 ), а также несколькими крупными поперечными снятиями (см. рис. 4, 1, 2 ). В некоторых случаях дополнительная подправка не производилась. Иногда практиковались снятия с остаточной ударной площадки скола-заготовки.

Большая часть тронкированно-фасетированных плоскостей значительно скошена (вплоть до 40–50°) по отношению к поверхности, с которой в дальнейшем производились снятия, за исключением случаев скалывания с неоформленной плоскости поперечного слома. С тронкированно-фасетированной плоскости реализовывались мелкие снятия на дорсальной или вентральной поверхности заготовки. На завершающих этапах оформления изделия в некоторых случаях на продольные края наносилась преднамеренная ретушь. Зависимости между частотой вторичной обработки и количеством ударных площадок не выявлено. Помимо преднамеренной ретуши на отдельных изделиях отмечается наличие ретуши утилизации, которая в большинстве случаев присутствует на одном продольном крае, на двух она фиксируется только на предметах с двумя площадками.

Вариабельность тронкированно-фасетированных изделий в индустриях грота Оби-Рахмат

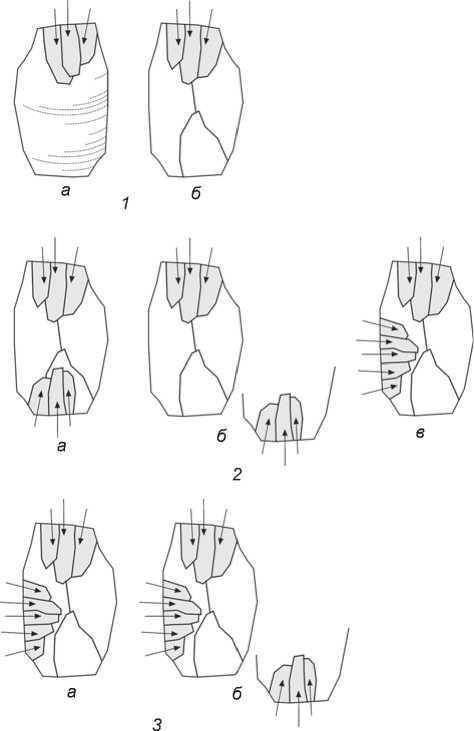

Для выявления причин типологической вариабельности тронкированно-фасетированных изделий коллекция была разделена на несколько групп: 1) одноплощадочные предметы со снятиями на дорсальной или вентральной поверхности (рис. 6, 1 ); 2) двухплощадочные со встречным, альтернативным или продольно-поперечным скалыванием (рис. 6, 2 ); 3) многоплощадочные со снятиями на одной или двух плоскостях (рис. 6, 3 ). Некоторые изделия не входят ни в одну из трех групп, поскольку на них были оформлены тронкированно-фасетированные плоскости, но снятия не производились. Эти предметы отнесены к заготовкам.

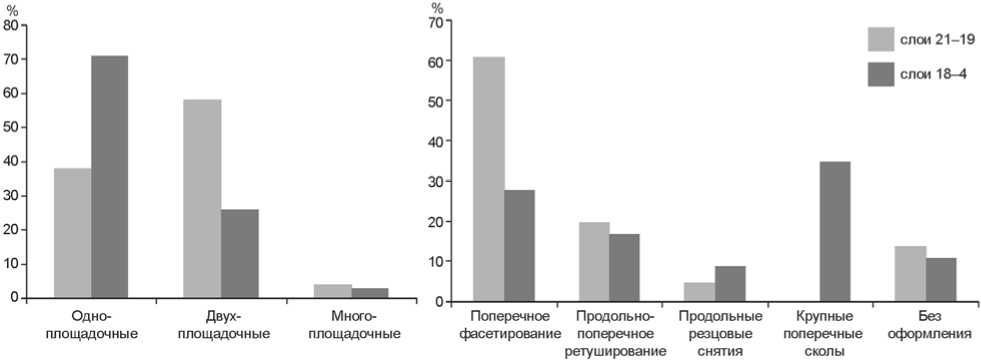

Большую часть коллекции составляют одно-и двухплощадочные тронкированно-фасетированные изделия, причем для верхних слоев (18–4) характер-

Рис. 6. Типологическая схема анализируемых тронкиро-ванно-фасетированных изделий.

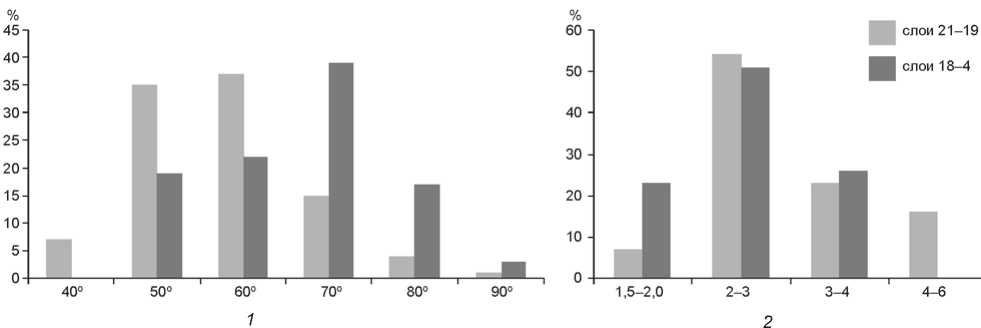

но преобладание одноплощадочных, а для нижних (21–19) – более сложных в оформлении двухплощадочных со встречным, альтернативным или продольно-поперечным скалыванием (рис. 7, 1 ). По мере развития индустрии сколы, оформляющие трон-кированно-фасетированную плоскость, заметно укрупняются, за счет чего сокращается их количество – для оформления площадки все чаще становится достаточно двух-трех продольных или поперечных снятий (рис. 7, 2 ). Кроме того, прослеживаются изменения угла скалывания: в верхних слоях больше изделий, на которых угол между усеченной площадкой и поверхностью расщепления составляет от 70 до 90° (рис. 8, 1 ). Возможно, это связано с менее тщательным оформлением ударной площадки.

В верхних слоях грота (18–4) отмечено увеличение метрических параметров изделий. Если в нижних слоях (21–19) значения длины большей части заготовок находятся в интервале 29–62 мм, то в верхних (18–4) они уже варьируют от 38 до 70 мм. Аналогичный процесс фиксируется для толщины изделий: ди-

Рис. 7. Распределение тронкированно-фасетированных изделий из грота Оби-Рахмат в соответствии с количеством ударных площадок ( 1 ) и способами их оформления ( 2 ).

Рис. 8. Распределение тронкированно-фасетированных изделий из грота Оби-Рахмат в соответствии со значениями угла скалывания ( 1 ) и индекса массивности ( 2 ).

апазон значений увеличивается от 7–18 (слои 21–19) до 10–20 мм (слои 18–4). При этом ширина предметов во всех индустриях грота от 22 до 51 мм. Таким образом, снизу вверх по разрезу тронкированно-фасе-тированные изделия становятся более удлиненными и массивными (рис. 8, 2 ).

При подсчете остаточных негативов снятий выяснилось, что снималось от одного до 15 сколов (чаще всего три – восемь). В основном это отщепы и пластинки. В нижних слоях (21–19) негативы снятий занимают от 1/6 до 1/3 длины изделия, а в верхних (18–4) – до половины и более, причем фиксируется увеличение их размеров.

В верхних культурных подразделениях памятника (18–4), по сравнению с нижними, значительно сокращается доля тронкированно-фасетированных изделий с ретушью на продольных краях. При наличии ретуши она локализуется только на одном крае, в то время как в нижних слоях (21–19) – чаще на двух.

Таким образом, несмотря на схожесть основных морфологических характеристик тронкированно-фа-сетированных изделий в верхних (см. рис. 4) и нижних (см. рис. 3) слоях грота Оби-Рахмат, с развитием индустрии прослеживаются тенденции в сторону упрощения общей схемы их оформления. Мастера начинают менее тщательно подходить к выбору заготовок. Сколы и фрагменты сколов, на которых оформляются трон-кированно-фасетированные изделия, становятся асимметричными в плане и в профиль. Изделия делаются более массивными, при этом значительного утончения посредством снятий с площадки не происходит. Кроме того, увеличиваются размеры не только самих предметов, но и сколов, полученных с усеченной площадки. Данные выводы сделаны для большинства тронкиро-ванно-фасетированных изделий. Тем не менее в коллекции из верхних слоев грота выделены единичные экземпляры, аналогичные по морфометрическим параметрам изделиям из нижних слоев.

Функциональная принадлежность тронкированно-фасетированных изделий

С момента выделения данной категории артефактов среди исследователей не было единства по поводу их функциональной принадлежности. В литературе сложились три основные интерпретации: 1) технология утилизации нуклеуса на сколе; 2) техника утончения орудий для крепления в рукояти; 3) технология создания специфического рабочего края изделия. Некоторые исследователи сходятся во мнении, что тронки-рованно-фасетированная технология в рамках одной индустрии в зависимости от ситуации могла применяться для решения нескольких перечисленных задач [Solecki R.S., Solecki R.A., 1970; Nishiaki, 1985].

Зафиксированная в комплексах нижних и верхних слоев грота Оби-Рахмат метрическая и морфологическая вариабельность тронкированно-фасети-рованных изделий, с нашей точки зрения, отражает их функциональную специфику. Такие артефакты из нижних слоев (21–19), на наш взгляд, следует рассматривать, в первую очередь, как орудия по следующим причинам.

-

1. Технология изготовления тронкированно-фасе-тированных изделий практически дублирует процесс

утилизации плоскостных нуклеусов, однако с них не серийно снимались мелкие нестандартизирован-ные отщепы и пластинки. При этом технология производства стандартизированных серийных заготовок с плоскостных нуклеусов на сколах была известна в оби-рахматской индустрии. Заготовки, аналогичные скалываемым с тронкированно-фасетирован-ных изделий, можно было получить с ядрищ, которые демонстрируют более высокую производительность (например, клиновидные для снятия пластинок и кареноидные нуклеусы) [Кривошапкин, Колобова, Белоусова, Исламов, 2012].

-

2. Сколы, получаемые с рассматриваемых изделий, по своим метрическим параметрам не соответствуют предметам из орудийного набора. Длина самого большого негатива снятия с тронкированно-фасетированной плоскости не превышает 25 мм, в то время как длина отщепов, из которых в оби-рахматской индустрии изготавливались орудия, варьирует от 40 до 60 мм [Колобова, Кривошапкин, Славинский, 2003]. Систематического же получения пластинчатых заготовок с тронкирован-но-фасетированных изделий не наблюдается, и обработка пластинок в целом не свойственна этой индустрии.

-

3. Детальное изучение негативов снятий

-

4. На некоторых изделиях был зафиксирован прием поочередного снятия мелких сколов на тронкиро-ванно-фасетированной плоскости и на поверхности расщепления, также формирующий зубчатый край. В данном случае снятия на тронкированно-фасетиро-ванной плоскости сложно назвать ее оформлением, поскольку они не способствовали успешному произ-

- водству сколов.

на поверхности данных предметов показало, что оформлению тронкированно-фасетиро- ванного края придавалось особое значение. Посредством анализа их последовательности [Richter, 2001; Kot, 2014] было установлено, что в некоторых случаях расщепление завершалось не снятиями с усеченной площадки, а сколами, оформляющими ее поверхность (рис. 9, 7). Кроме того, в коллекции отмечены предметы, на которых оно заканчивалось снятием крайне мелких сколов (рис. 9, 11, 12), способствовавших формированию зазубренного края между фронтом расщепления и тронкированно-фасетированной плоскостью (см. рис. 3, 6, 10, 11, 13). Подобные сколы не могли служить заготовками в силу их миниатюрных размеров. В процессе анализа было отмечено, что каждое последующее снятие с ударной площадки часто приходилось не на межфасеточное ребро негативов предыдущих сколов, а на участок в некотором отдалении от него, в результате чего формировались мелкие вы-ступы/зазубрины.

Такие особенности оформления рассматриваемых изделий, на наш взгляд, свидетельствуют в пользу гипотезы об их использовании для получения отдельных волокон растительного или животного происхождения [Leakey, 1931, p. 100]. Наблюдения Л. Лики,

Рис. 9. Последовательность негативов снятий на тронкированно-фасетированном изделии из слоя 21 грота Оби-Рахмат.

а также этнографические сведения, указывающие на то, что нити изготавливались в основном из сухожилий со спины и конечностей копытных животных, коррелируются с характеристикой фаунистических материалов грота Оби-Рахмат, в которых широко представлены кости конечностей мелких и средних копытных [Ринн, 2004]. Предположение же о получении растительных волокон обитателями грота стоит исключить, потому что, как показывают палинологические исследования, в момент осадконакопления в этой местности была развита сухая степь среднегорий Тянь-Шаня [Деревянко и др., 2001, с. 51–54].

Технология оформления большинства тронкиро-ванно-фасетированных изделий из верхних слоев грота (18–4) по ряду параметров скорее напоминает процесс утилизации нуклеусов на сколах.

-

1. В верхних слоях обнаружены массивные в поперечном сечении изделия (см. рис. 8, 2 ), в целом имеющие бóльшие размеры, чем подобные артефакты из нижних слоев. В некоторых случаях зафиксированы крупные удлиненные негативы сколов, которые могли впоследствии оформляться в орудия. Эти негативы доходят до середины предмета и иногда достигают 40 мм, что, в принципе, соответствует длине орудий на отщепах (40–60 мм) из верхнего комплекса, а также пластинчатых заготовок с ретушью (40–60 мм) из слоев 5–2 [Колобова, Кривошапкин, Славинский, 2003].

-

2. Несмотря на то что в целом по всему разрезу фиксируется примерно одинаковое количество негативов снятий на тронкированно-фасетированных изделиях, в верхних слоях (18–4) наблюдается меньше сколов, ушедших в залом. Это демонстрирует более успешный процесс получения мелких сколов-заготовок с тронкированно-фасетированной плоскости.

-

3. Для рассматриваемых изделий из верхних слоев характерен упрощенный способ оформления тронкированно-фасетированных ударных площадок (посредством нескольких крупных поперечных снятий; см. рис. 4, 1, 2, 7 ), который зафиксирован на других нуклеусах оби-рахматской индустрии [Кривошап-кин, 2012].

Таким образом, есть основания полагать, что трон-кированно-фасетированные изделия из нижних и верхних культурных подразделений грота Оби-Рахмат имеют различную функциональную принадлежность. Стандартизированная серия этих изделий из нижних слоев (21–19), на наш взгляд, представляет собой орудия, основным рабочим элементом которых является зазубренный край между тронкированно-фасетиро-ванной плоскостью и плоскостью расщепления, а продольные края с ретушью выполняют вспомогательные функции. Данные палеоэкологических реконструкций свидетельствуют в пользу того, что с помощью таких орудий обрабатывались сухожилия копытных живот- ных. Основная часть тронкированно-фасетированных изделий из верхних слоев грота (18–4) с большой степенью вероятности утилизировалась как нуклеусы для получения мелких сколов-заготовок.

Применительно к оби-рахматским тронкированно-фасетированным изделиям предположение о снятии с них сколов для утончения заготовки с целью дальнейшего крепления в рукояти кажется сомнительным. В коллекции достаточно много предметов, на которых не фиксируется существенного утончения посредством снятий с усеченной плоскости. Это объясняется неравномерным распределением сколов на плоскости расщепления или присутствием множества снятий, ушедших в заломы. Кроме того, тронкированно-фасетирован-ные плоскости могли располагаться как на торцовых, так и на продольном крае заготовки (соответственно снятия фиксируются в продольном и поперечном направлениях), что не укладывается в рамки предположения о креплении подобных орудий в рукояти.

Обсуждение

В западной части Центральной Азии, помимо грота Оби-Рахмат, известен ряд стратифицированных археологических объектов, индустрии которых также относятся к периоду перехода от среднего к верхнему палеолиту и содержат тронкированно-фасетирован-ные изделия. Прежде всего, конечно, это памятники различных этапов оби-рахматской культурной традиции [Кривошапкин, 2012] Кульбулак (Узбекистан) и Худжи (Северный Таджикистан).

В слое 23 стоянки Кульбулак было найдено лишь одно тронкированно-фасетированное изделие (рис. 10, 1 ). Его морфометрический облик аналогичен таковому артефактов данной категории из нижних слоев (21–19) грота Оби-Рахмат, что позволяет, учитывая и целый ряд других параметров, отнести эту индустрию к раннему этапу оби-рахматской культурной традиции [Кривошапкин и др., 2010; Vandenberghe et al., 2014].

Детальное изучение тронкированно-фасетирован-ных изделий со стоянки Худжи (47 экз.; рис. 10, 2–8 ) показало, что по основным характеристикам они в целом схожи с такими артефактами из грота Оби-Рахмат, но менее стандартизированы по метрическим и морфологическим параметрам. Худжийские тронкиро-ванно-фасетированные изделия, в отличие от оби-рахматских, часто демонстрируют свидетельства относительно крупных снятий (длиной 30–60 мм), занимающих практически весь фронт расщепления. Характерная для предметов данной категории из грота Оби-Рахмат S-образная форма края между трон-кированной плоскостью и плоскостью расщепления (которая могла служить рабочей поверхностью)

Рис. 10. Тронкированно-фасетированные изделия из комплексов оби-рахматской культурной традиции.

1 – Кульбулак, 2–8 – Худжи.

наблюдается лишь на половине артефактов из коллекции со стоянки Худжи, а краевая ретушь, также типичная для оби-рахматских изделий, фиксируется всего на одном худжийском.

Сопоставительный анализ показал сходство трон-кированно-фасетированных изделий с памятника Худжи в первую очередь с таковыми из верхних культурных слоев (18–4) грота Оби-Рахмат, характеризующимися упрощенной схемой оформления. Данное наблюдение хорошо соотносится с высказанным ранее мнением, согласно которому индустрия этой стоянки относится к развитым этапам оби-рахматской культурной традиции [Кривошапкин, 2012; Павленок, Кривошапкин, 2014].

В Центральной Азии тронкированно-фасетирован-ные изделия встречаются также в палеолитических комплекс ах Монголии, Западной и Южной Сибири, где для обозначения подобных предметов исследователи используют термин «изделие с вентральным утончением на дистальном окончании» [Рыбин, Колобова, 2005–2009]. Несмотря на то, что они представлены единичными находками, эти артефакты рассматриваются как «орудия-маркеры» в индустриях начального верхнего палеолита на данной территории [Rybin, 2014].

Наибольшее сходство тронкированно-фасетирован-ные изделия с памятников оби-рахматской традиции демонстрируют с подобного рода предметами из за-гросского мустье и среднепалеолитических комплексов Леванта. Данное наблюдение, наряду с целым рядом иных технико-типологических показателей, уже было использовано для обоснования ближне- и средневосточных корней этой традиции [Кривошапкин, 2012].

Заключение

В результате изучения тронкированно-фасетирован-ных изделий из комплексов оби-рахматской культурной традиции в западной части Центральной Азии можно сделать несколько выводов. Они являются четко диагностируемыми артефактами с характерными морфометрическими параметрами, что наряду с другими факторами позволяет рассматривать эти предметы в качестве маркирующих определенные культурно и хронологически значимые события. Вместе с другими специфичными изделиями (нуклеусы-резцы, остроконечники оби-рахматского типа, интенсивно ретушированные пластины и т.д.) они определяют облик оби-рахматской культурной традиции.

В отличие от Ближнего Востока, где тронкиро-ванно-фасетированные изделия имеют значительное распространение в широком хронологическом интервале [Hovers, 2007], в западной части Центральной Азии они не обнаружены ни в средне-, ни в верхнепалеолитических индустриях [Ранов, Каримова, 2005, с. 48–73; Вишняцкий, 1996, с. 174–178], представлены только в комплексах оби-рахматской культурной традиции [Кривошапкин, 2012]. Соответственно, можно предположить, что в силу своей узкой локализации (пространство и время) данные артефакты в индустриях западной части Центральной Азии могут иметь не только культуро-, но и хрономаркирующее значение. В других регионах Северной Азии они также ассоциируются с переходными от среднего к верхнему палеолиту комплексами (или ранневерхнепалеолитическими), что может свидетельствовать о генетических связях между популяциями, заселявшими эти отдаленные территории.

Авторы признательны художникам ИАЭТ СО РАН Н.В. Вавилиной и А.В. Абдульмановой, подготовившим иллюстрации каменных артефактов.

Список литературы Тронкированно-фасетированные изделия в палеолите Северной Азии

- Аникович М.В., Анисюткин Н.К., Вишняцкий Л.Б. Узловые проблемы перехода к верхнему палеолиту в Евразии. -СПб.: Нестор-История, 2007. -223 с.

- Беляева В.И. Опыт создания методики описания «ножей костенковского типа»//Проблемы палеолита Восточной и Центральной Европы.-Л.: Наука, 1977.-С. 117-127.

- Вишняцкий Л.Б. Палеолит Средней Азии и Казахстана. -СПб.: Европ. дом, 1996. -213 с.

- Вишняцкий Л.Б. Опыт эволюционного ранжирования индустрий конца среднего и ранней поры верхнего палеолита//Археология, этнография и антропология Евразии. -2004. -№3. -С. 41-50.

- Гусейнов М.М. Древний палеолит Азербайджана. -Баку: ТекНур, 2010. -220 с.