«Тропический пакет»: особенности каменных индустрий древнейших культур тихоокеанского бассейна

Автор: А.В. Табарев, Й. Каномата

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются каменные индустрии древнейших культур на тихоокеанском побережье Эквадора – докерамической лас-вегас (10 840–6 600 л.н.) и раннекерамической вальдивия (5 500–3 500 л.н.). На основе данных технико-типологического и трасологического анализов предложена оригинальная модель «тропического пакета» каменного инструментария в переходный период от общества охотников-собирателей к культуре ранних земледельцев.

Эквадор, культура лас-вегас, культура вальдивия, каменная индустрия, технология, трасология

Короткий адрес: https://sciup.org/145145720

IDR: 145145720 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.3.064-076

Текст научной статьи «Тропический пакет»: особенности каменных индустрий древнейших культур тихоокеанского бассейна

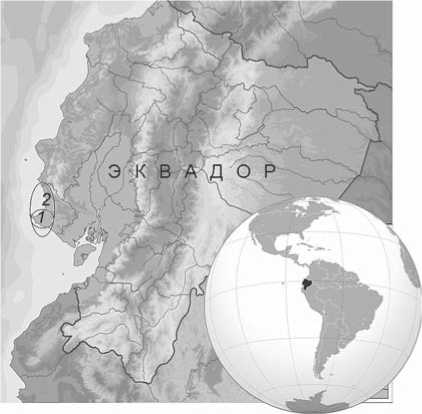

Полуостров Санта-Элена на побережье Эквадора (между 2 и 3° ю. ш., площадь ок. 3 690 км2) – уникальный район (рис. 1), археологические материалы которого представляют большой интерес как с практической, так и с теоретической точки зрения. Здесь проходил один из маршрутов первоначального заселения континента; ок. 6 тыс. л.н. появилась самая ранняя не только для Южной Америки, но и для всего Нового Света керамическая посуда; здесь благодаря полуаридным климатическим условиям хорошо сохраняются разнообразные органические материалы и, соответственно, существует возможность использования самого широкого спектра методов естественных

наук. С теоретической точки зрения, это район оригинальных моделей охотничье-рыболовно-собиратель-ских сообществ, а также раннего перехода к оседлости и опытов по доместикации растений, что сопровождалось возникновением монументальной архитектуры и обособлением племенной элиты.

На сегодняшний день древнейшей на тихоокеанском побережье Эквадора является докерамическая культура лас-вегас – 10 840–6 600 л.н. (ранний период – 10 840–8 000 л.н.). Известно более 30 памятников (все на территории п-ова Санта-Элена), но стационарные исследования проводились лишь на одном [Stothert, 2011; Stothert, Piperno, Andres, 2003]. Далее следует раннекерамическая культура вальдивия – 5 500–3 500 л.н. (фазы 1, 2 – 5 500–4 700 л.н.). В прибрежной части Эквадора насчитывается ок. 100 памятников, стационарные раскопки производились только на пяти [Marcos, 2008; Meggers, Evans, Estrada, 1965; Zeidler, 2003]*.

Основной акцент в изучении культур лас-вегас и вальдивия исследователями конца 1950-х – начала 2000-х гг. был сделан на погребальных комплексах, керамике, палеоэкологических реконструкциях, а также поисках свидетельств раннего земледелия. Каменные индустрии описаны лишь в общих чертах, технологии расщепления и вторичной обработки не детализированы, функциональный анализ орудий никогда ранее не проводился. Данная проблематика находится в центре нашего внимания. И для российских, и для японских археологов это первый опыт подобных исследований и в Эквадоре, и в Южной Америке в целом. В ходе работ с материалами культуры лас-вегас (2013 г.) и совместных российско-японско-эквадорских раскопок на эталонном памятнике культуры вальдивия Реаль-Альто (2014 г.) нами получена обширная информация, обработка которой ведется в настоящее время. Отдельные сюжеты были опубликованы ранее на русском, японском и испанском языках [Табарев, Каномата, Стосерт, 2013; Kanomata et al., 2014а, b]. Настоящая статья является первой развернутой публикацией, посвященной анализу особенностей каменной индустрии древнейших культур тихоокеанского побережья Эквадора.

Из истории изучения древнейших культур п-ова Санта-Элена

Начало изучения древнейшего прошлого п-ова Санта-Элена относится к XVI в. и связано с любопытной дискуссией о «гигантах», кости которых обнаружили еще испанские конкистадоры и упоминали хронисты

*Согласно региональной периодизации, культура лас-вегас относится к архаическому периоду (Archaic), а вальдивия – к раннеформативному (Early Formative).

Рис. 1. Ареалы культур лас-вегас ( 1 ) и вальдивия ( 2 ) в Эквадоре.

(Педро Лопес, Сьеса де Леон, Агустин де Сарате и др.) (см., напр.: [Bandelier, 1905; Langebaek, 2003]). В XVIII в. на поиски скелетов и черепов гигантов посылались специальные экспедиции, в 1778 г. большая коллекция была отправлена в Мадрид [Laviana Cuetos, 1984]. В реальности кости, принимавшиеся за останки гигантов, принадлежат плейстоценовым животным, в частности, гигантскому ленивцу – эремоте-рию ( Eremotherium laurillardi ). В 2003 г. при прокладке нефтепровода недалеко от г. Ла-Либертада было обнаружено одно из самых крупных в Южной Америке палеонтологических местонахождений – Танке Лома. С 2008 г. целая серия практически полностью сохранившихся скелетов гигантских ленивцев с этого местонахождения экспонируется в Университете пров. Санта-Элена в первом на территории Эквадора палеонтологическом музее.

Одно из самых ранних указаний на нахождение каменных орудий в рассматриваемом районе содержится в статье К. Маркема, напечатанной в «Журнале Антропологического общества» в Лондоне в 1864 г.: «Три древних режущих инструмента прошлых обитателей Чандуй недалеко от устья реки Гуаякиль в Южной Америке являются отщепами из прозрачного кристаллического кварца… Такие кварцитовые наконечники и ножи находят повсеместно от мыса СантаЭлена до города Гуаякиль… В основном на невысоких холмах, размываемых зимними дождями… Настоящие орудия были найдены мистером Спрусом* рядом с небольшим городком Чандуй на морском побережье в отложениях, напоминающих раковинные кучи в Дании…» [Markham, 1864, p. VII].

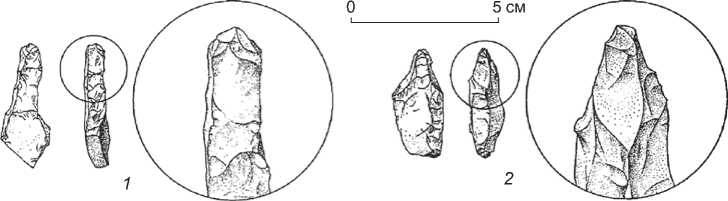

Рис. 2. Перфораторы типа «Джейктаун» культуры вальдивия (по: [Meggers, Evans, Estrada, 1965]).

В начале 1930-х гг. специальные разведочные исследования на п-ове Санта-Элена проводил английский археолог Дж. Бушнелл. В итоговой работе он, в частности, описывал и наиболее ранние, с его точки зрения, материалы: «Отщепы, сделанные из местного кремнистого сланца или из кварцитовых галек из плейстоценовых отложений в местных Андах в изобилии встречаются на поверхности полуострова…» [Bushnell, 1951, p. 66–67].

Местонахождения с характерным для галечной индустрии набором (расколотые гальки, отщепы с ретушью, орудия с выемками, терочники и др.) на юго-западе Эквадора и севере Перу были впервые выделены Э. Ланнингом в начале 1960-х гг.* В его книге «Перу до инков» есть соответствующий параграф «Мангровые собиратели» с описанием нескольких «докерамических комплексов» с поверхностным залеганием материала, среди которых Сичес, Хонда и Вегас (п-ов СантаЭлена, Эквадор). По поводу последнего Э. Ланнинг отмечал: «…Вегас является наиболее типичным для всей группы северных докерамических комплексов… На стоянках встречается большое количество артефактов с выемками, зубчатых и заостренных, а также скребков с грубым рабочим краем… Наконечники метательных орудий полностью отсутствуют, отжимная техника неизвестна…» [Lanning, 1967, p. 54–55].

Основной исследователь культуры лас-вегас К. Стосерт уже в одной из своих первых работ по результатам раскопок на памятнике OGSE-80 предположила, что «в этой части Южной Америки существовала традиция прибрежной охоты и собирательства, характеризующаяся простой технологией обработки камня без изготовления наконечников…» [Stothert, 1974, p. 91]**. В последующих публикациях она неоднократно отмечала: «Охотничье снаряжение не включало каменных наконечников, что, впрочем, необязательно для разделки туш мелких животных…» [Stothert, 1985, 1988]. В рецензии на последнюю из указанных публикаций М. Мэлпэсс подчеркивал: «В коллекции очень мало тщательно ретушированных орудий. Вообще изделий со следами ретуши на памятнике не более 200. Тем не менее это компенсируется большим количеством слегка модифицированных орудий или орудий со следами использования, которые составляют основу орудийного набора… Вегас – это комплекс унифасиальный…» [Malpass, 1993, p. 392].

Д. Лавалье в обобщающей работе по археологии Южной Америки так кратко охарактеризовала инструментарий культуры лас-вегас: «…кварцитовые отщепы с минимальной ретушью или без нее, гальки для раскалывания или растирания, и при этом отсутствие… бифасиальных каменных орудий и наконечников…» [Lavallée, 2000, p. 97].

Таким образом, все авторы сходятся во мнении о достаточно простом облике индустрии лас-вегас, отсутствии в ее арсенале бифасиальной и отжимной техник, а в инструментарии – пластин и наконечников. Нет никаких указаний на характер эволюции индустрии на протяжении почти 4,5 тыс. лет ее существования.

Что касается культуры вальдивия, то фактически единственной работой, содержащей описание каменных орудий, является публикация Б. Меггерс, К. Эванса и Э. Эстрада о раскопках эпонимного памятника (Вальдивия) в конце 1950-х – начале 1960-х гг. На ранней стадии этой культуры (по схеме авторов, период А, 5 000–4 300 л.н.) ими выделены два типа аморфных нуклеусов, пластины (в реальности – отщепы), граверы, скребки, терочники, абразивы, лощила, грузила, а также специфические перфораторы (типа «Джейкта-ун») [Meggers, Evans, Estrada, 1965, p. 26–39] (рис. 2).

Основные технологические характеристики каменных индустрий лас-вегас и вальдивия (фазы 1, 2)

В рамках проекта мы работали с массовой (до 50 тыс. ед.) коллекцией комплекса OGSE-80, а также с достаточно представительной выборкой с памятников OGSE-38, -66, -67 и -78 (в целом ок. 3 тыс. ед.). В качестве сырья древними обитателями побережья использовались кварциты, разноокрашенные крем- нистые сланцы, халцедоны, яшмоиды с невысокой изотропностью (возможностью системного расщепления). Практически на 90 % эти виды сырья и разноразмерные отбойники из окатанной гальки можно найти в сухих руслах многочисленных мелких рек в радиусе 3–5 км и на 100 % в радиусе 10–15 км от памятника OGSE-80. Примечательно, что среди просмотренных нами материалов не оказалось ни одного фрагмента обсидиана, богатые месторождения которого находятся в континентальной части Эквадора на расстоянии ок. 200 км. Изделия из вулканического сырья не местного происхождения впервые появились на побережье значительно позднее (ок. 4 тыс. л.н.), на среднем этапе развития культуры вальдивия.

Действительно, внешне индустрия лас-вегас не столь эффектна – в ней нет таких диагностических категорий, как наконечники метательных орудий, отсутствуют нуклеусы для снятия пластин или пластинчатых заготовок, крайне мало морфологически выраженных орудий с регулярной фасиальной и краевой ретушью, резцовым сколом, подшлифовкой или подтеской. В коллекциях преобладают расколотые гальки, мелкие и средние отщепы, сколы, обломки и осколки. Подавляющее большинство (99,9 %) артефактов вообще не имеет никаких признаков вторичной обработки.

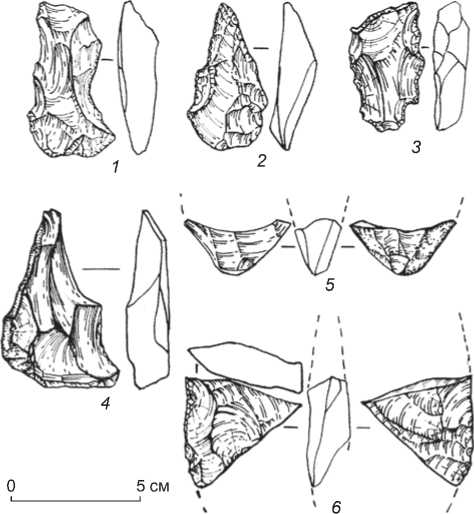

Расщепление сырья в индустрии лас-вегас можно условно свести к двум вариантам – редукции кварцитовых галек для получения крупных первичных и вторичных отщепов овальных очертаний (рис. 3), а также скалыванию мелких и средних отщепов с конкреций кремнистого сланца и халцедона. Это достаточно распространенные варианты для галечных индустрий в различных регионах мира и в разные эпохи.

Первый вариант часто связывают с «биполярной техникой», но анализ коллекций культуры лас-вегас этого не подтверждает. Напомним, что биполярная техника документируется: 1) соответствующими ядрищами с негативами встречных снятий, являющихся результатом двух встречных импульсов; 2) наличием на продуктах расщепления (отщепах, пластинах) двух ударных бугорков, более рельефного на проксимальной части и менее заметного – на дистальной; 3) достаточным количеством наковален, на которых производилось расщепление (см., напр.: [Уиттакер, Алаев, Алаева, 2004; Barham, 1987; Patterson, 1979]). В индустрии лас-вегас гальки в подавляющем большинстве случаев раскалывались не по направлению импульсов от отбойника и наковальни, а по внутренней микротрещине или каверне – отсюда много отходов в виде обломков и осколков. Качество сырья не позволяет проследить наличие двух ударных бугорков, а имеющиеся в коллекциях плоские гальки или их фрагменты являются, скорее всего, не наковальнями, а терочниками. Несвойственны индустрии лас-вегас также декортикация ядрищ, подправка карнизов, вы-

1 ^

5 cм 2

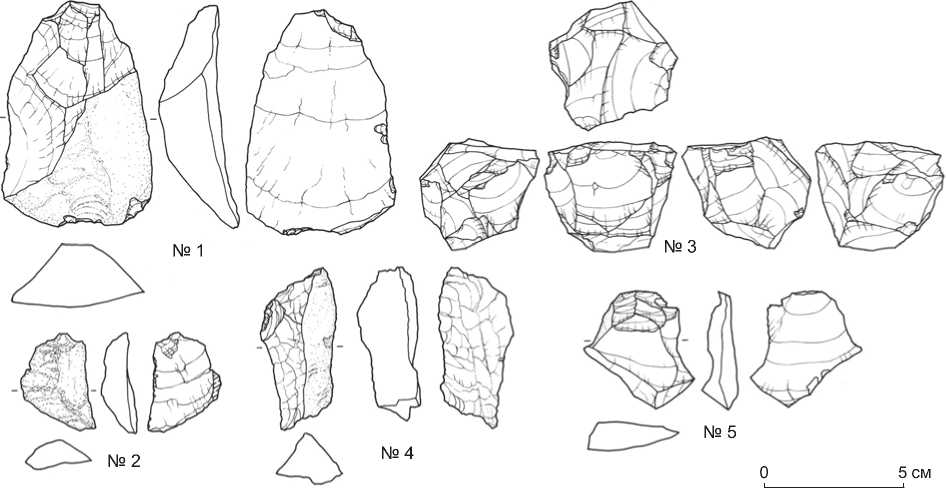

Рис. 3. Кварцитовые отщепы культуры лас-вегас.

равнивание фронта, т.е. все операции, характерные для пластинчатой технологии. Ни пластин, ни пластинчатых отщепов в строгом определении этих категорий нет. Индустрия лас-вегас отщеповая.

Второй вариант связан с «нуклеусами в форме лошадиного копыта» [Kamminga, 1982]. Сырьем служили небольшие гальки и конкреции кремнистого сланца, халцедона, яшмоиды. Скалывание производилось по периметру наиболее подходящей плоской поверхности. На финальной стадии такие «ядрища» (2,5 × 3 × × 2,5 см) внешне напоминают истощенные подпризматические нуклеусы, но без оформленной ударной площадки и подправки дуги скалывания. Отщепы, полученные таким способом, использовались в качестве мелких инструментов разового применения, в единичных случаях оформлялись краевой прерывистой мелкофасеточной ретушью. Не должны вводить в заблуждение и единичные обломки таких ядрищ, напоминающие фрагменты пластинчатых микронуклеусов с негативами пластинок (рис. 4, 5 ), – правильных пластинок и микропластинок не встречено.

Позволяет ли анализ материала выявить какие-либо различия в технокомплексах раннего (10 840– 8 000 л.н.) и позднего (8 000–6 600 л.н.) периодов развития культуры лас-вегас? Во всяком случае, есть ряд интересных наблюдений. Во-первых, на позднем этапе встречается значительно больше ядрищ из качественного сырья, позволяющего получать большее количество сколов с желаемыми параметрами. Во-вторых, 80 % морфологически выраженных орудий (боковые и концевые скребки, резец) найдены в слоях, также датируемых этим периодом (рис. 4, 1–4 ). Есть, тем не менее, весьма примечательные артефакты, относящиеся к раннему этапу. Выше упоминалось, что предыдущие исследователи не отметили в каменном инструментарии культуры лас-вегас метательных наконечников и признаков бифасиальной техники в целом. Нам впервые удалось обнаружить один выразительный фрагмент листовидного бифаса (толщина сечения не более 4 мм,

Рис. 4. Каменная индустрия культуры лас-вегас. 1–4 – орудия с краевой ретушью; 5 – обломок нуклеуса; 6 – фрагмент листовидного бифаса.

5 cм

Рис. 5. Каменная индустрия культуры вальдивия.

1 – терочники; 2 – нуклеусы; 3 – галечные отщепы с ретушью.

возможная длина до 10 см) из качественного красноватого кремнистого сланца (рис. 4, 6 ). Он найден на памятнике OGSE-80 на глубине 145–165 см в слое с датой 10 100 ± 130 л.н. (ранний период культуры лас-вегас). Трасологический анализ фрагмента позволил определить, что им работали как скобелем или скребком по твердому плотному материалу (кость, рог).

Рассмотрим теперь основные особенности каменной индустрии культуры вальдивия. В ходе разборки культуросодержащих отложений (раскоп 5 × 4 м, мощно сть отложений до 1 м) на памятнике Реаль-Альто в 2014 г. было найдено 1 455 каменных артефактов. Все они относятся к раннему периоду культуры – фазам 1, 2, в диапазоне 5 500–4 700 л.н.

На основе технико-типологических признаков и характеристик сырья все артефакты были предварительно разделены на следующие категории: терочники и обломки терочников – 79 (рис. 5, 1 ), целые гальки – 49, колотые гальки (один-два снятия) – 332, галечные нуклеусы (серия снятий) – 12 (рис. 5, 2 ), орудия из галек (со следами вторичной обработки) – 33 (рис. 5, 3 ), галечные отщепы (без следов вторичной обработки) – 178, отщепы из других пород – 299, отбойники – 6, обломки, осколки – 335, куски ракушечного конгломерата – 214, продолговатые галечки из мягкого камня (желтый, белый, красный цвета), возможные заготовки для антропоморфных фигурок – 7, кусочки красного и оранжевого красящего вещества (охра) – 2. Отдельно отметим одну небольшую бифасиальную заготовку и одну призматическую пластинку. Тем не менее выделенные нуклеусы аморфны, негативы снятий не позволяют предполагать в рамках данной технологии получение правильных пластинчатых заготовок.

Как видно из приведенных статистических данных, подавляющее большинство артефактов иллюстрирует технологию галечного расщепления (с помощью каменного отбойника). В качестве орудий использовались отщепы, галечные и из других пород (кремень, яшма, халцедоны). Краевой и фасиальной ретуши на них практически не зафиксировано. Обращает на себя внимание достаточно большое количество фрагментов курантов и терочников – свидетельство как активного собирательства, так и раннего земледелия. Таким образом, каменная индустрия раннекерамической вальдивии и по сырью, и по вариантам расщепления, и по процентному содержанию орудий со следами вторичной обработки, и по минимальному присутствию би-фасиальной техники практически не отличается от индустрии докерамической культуры лас-вегас.

Трасология

Для обнаружения и диагностики следов износа на каменных артефактах использовался портативный

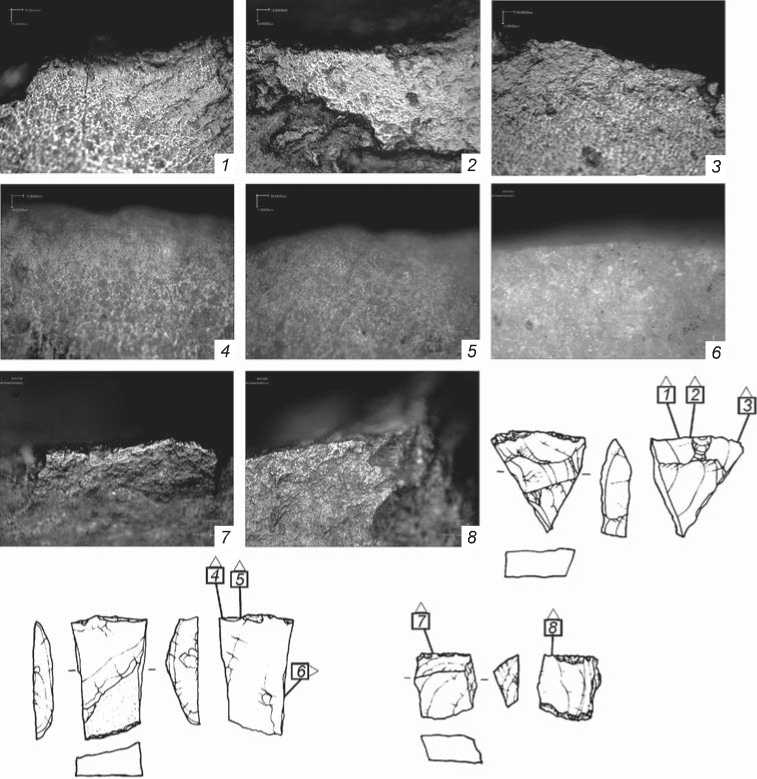

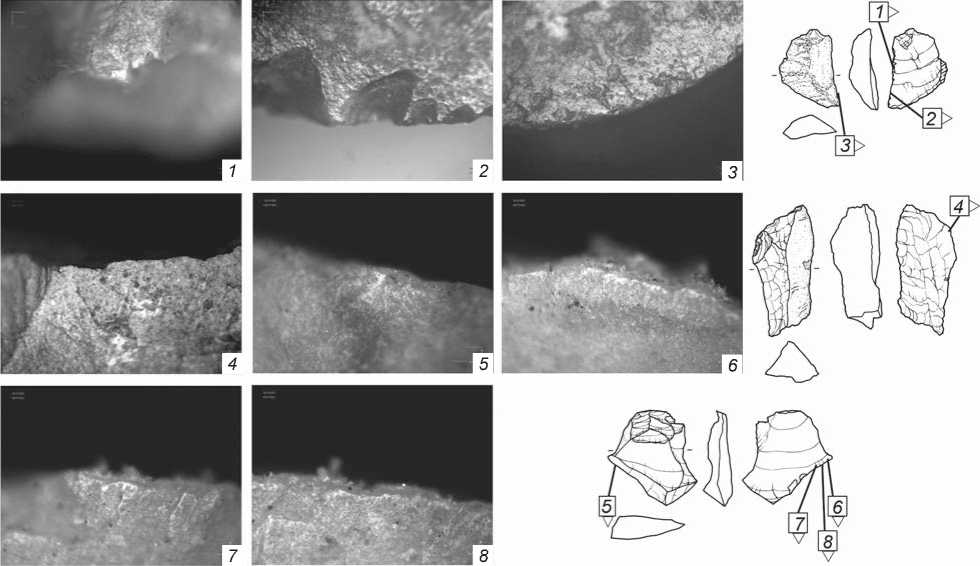

Рис. 6. Артефакты со следами использования. Каменная индустрия культуры лас-вегас.

1, 2, 7, 8 – заполировка типа D1 (обработка рога или кости); 3, 6 – участки без следов; 4, 5 – заполировка типа E2 (обработка сухой шкуры).

микроскоп Olympus BH в режимах стандартного увеличения ×100, ×200 и ×400. Определение типов запо-лировки производилось по классификации Л. Килли и методики, разработанной специалистами из Университета Тохоку (Япония) [Keeley, 1980; Serizawa, Kajiwara, Akоshima, 1982]*.

Для индустрии лас-вегас анализ выполнен по репрезентативной выборке артефактов (более 100) из различного сырья (кварциты, кремнистые сланцы, халцедоны). Поиск следов износа затруднялся рядом обстоятельств. Во-первых, особенностями преобладающего сырья (кварциты), на котором заполировка от работы практически не видна. Во-вторых, большинство отщепов использовались в рамках кратковременного рабочего цикла. В-третьих, осмотр показал, что значительная часть визуально различимых модификаций краев на отщепах является не результатом сработанности, а следствием применения металлических сит при просеивании грунта в ходе раскопок. Четкие следы износа от работы были зафиксированы всего на трех изделиях. На двух они соответствуют заполи-ровке типа D1 (обработка рога или кости, вертикальный характер следов) (рис. 6, 1, 2, 7, 8), а на одном – типа Е2 (обработка сухой шкуры) (рис. 6, 4, 5). Это вполне согласуется с охотничье-собирательским характером экономики культуры лас-вегас.

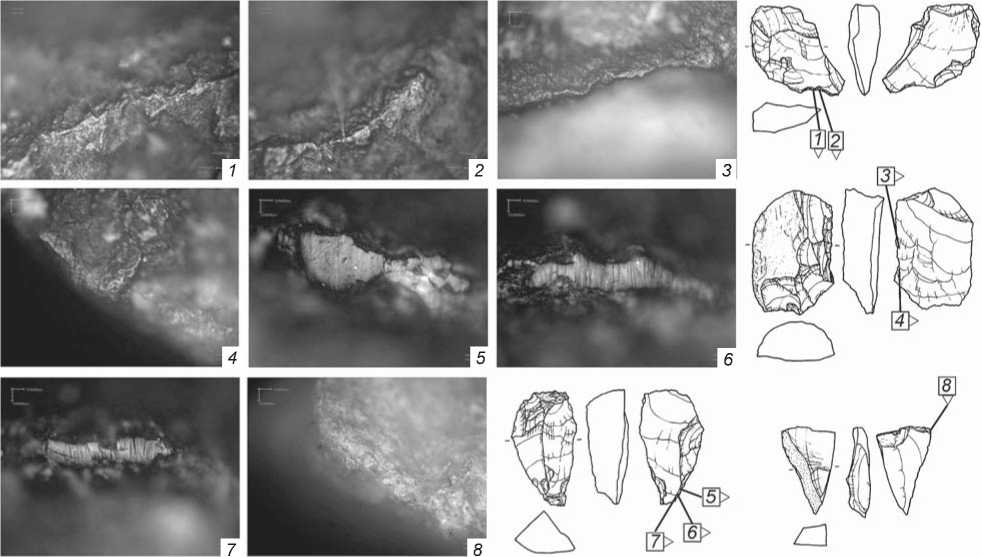

При работе с материалами культуры вальдивия была просмотрена также репрезентативная выборка артефактов (более 100) из различного сырья (кварциты, кремнистые сланцы, халцедоны), найденных в ходе раскопок на памятнике Реаль-Альто в 2014 г. в трех культурных слоях (рис. 7–9). Все сырье, как и в случае с индустрией лас-вегас, местного происхождения. Типы заполировки диагностированы на 12 ар-

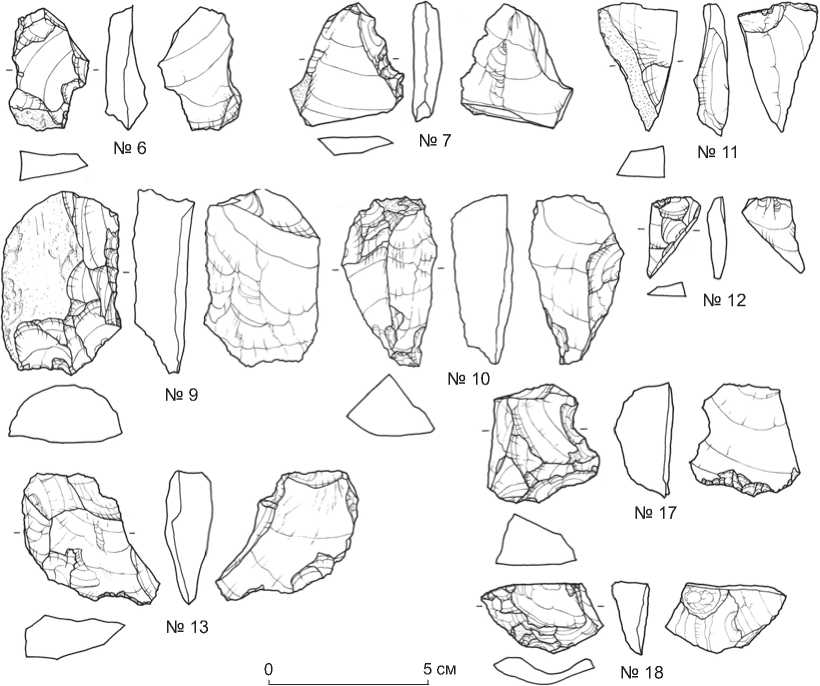

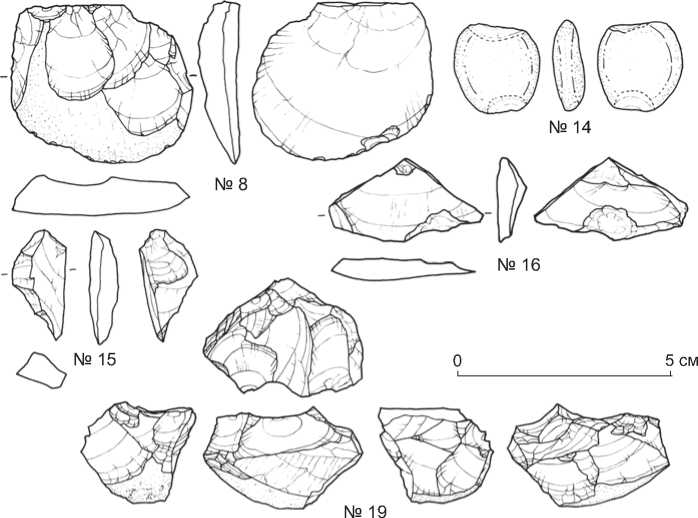

Рис. 7. Каменные артефакты с памятника культуры вальдивия Реаль-Альто, раскопки 2014 г. (указаны порядковые номера в выборке).

№ 1 – подьемный материал; № 2–5 – слой I.

Рис. 8. Каменные артефакты с памятника культуры вальдивия Реаль-Альто, раскопки 2014 г. (указаны порядковые номера в выборке).

№ 6, 7 – слой III; № 9–12, 17, 18 – слой II; № 13 – слой I.

Таблица 1. Функциональное определение каменных орудий с памятника Реаль-Альто (раскопки 2014 г.)

|

№ п/п в выборке |

Тип артефакта |

Сырье |

Тип заполи-ровки |

Обрабатываемый материал |

Характер износа |

Функция |

|

Слой I |

||||||

|

2 |

Отщеп с ретушью |

Халцедон |

F1 |

Мясо |

Параллельный |

Резание, пиление |

|

4 |

Отщеп |

» |

D1 |

Кость, рог |

Вертикальный |

Скобление |

|

5 |

» |

Кремнистый сланец |

В |

Дерево |

Смешанный |

? |

|

13 |

Отщеп с ретушью |

Халцедон |

D1 |

Кость, рог |

Вертикальный |

Скобление |

|

Слой II |

||||||

|

9 |

То же |

Кремнистый сланец |

D1 |

То же |

» |

» |

|

10 |

Сверло на отщепе |

Кварцит |

D1 |

Раковины, камень |

» |

Перфорация |

|

11 |

Отщеп с ретушью |

Кремнистый сланец |

D1 |

Кость, рог |

» |

Скобление |

|

Слой III |

||||||

|

6 |

То же |

Халцедон |

D1 |

Раковины |

Параллельный |

Резание, пиление |

|

7 |

Скребок на отщепе |

Кварцит |

D1 |

Кость, рог |

Параллельный |

То же |

|

17 |

Скребок на отщепе с выемкой |

Кремнистый сланец |

D1 |

Раковины |

Вертикальный |

Скобление, пиление |

|

18 |

Скребок на отщепе |

То же |

D1 |

Кость, рог |

Вертикальный |

То же |

Рис. 10 . Артефакты со следами использования. Каменная индустрия культуры вальдивия.

1 – заполировка типа D1, обработка рога или кости; 2 – заполировка типа F1, резка мяса; 3 – параллельные следы; 4 – вертикальные следы; 5–8 – заполировка типа В, обработка дерева.

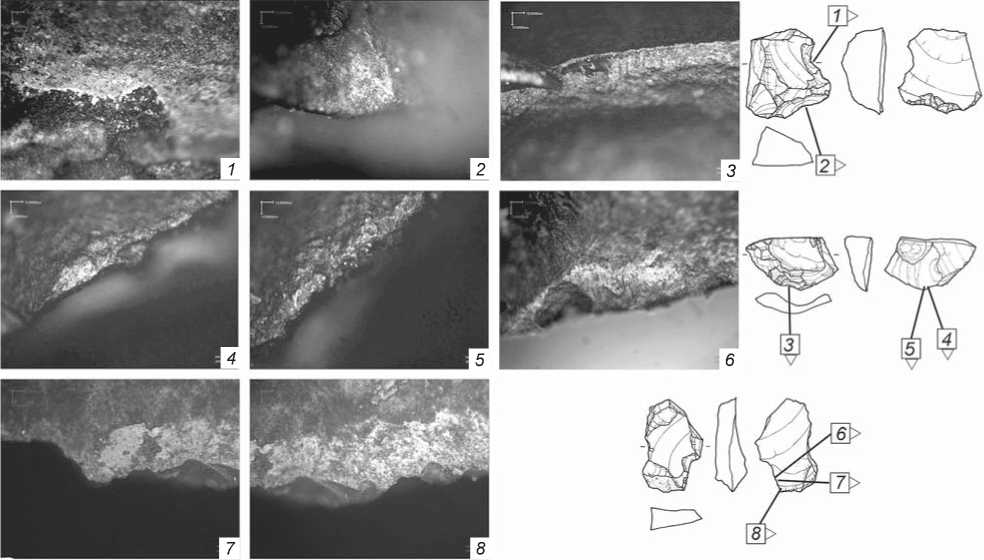

Рис. 11. Артефакты с заполировкой типа D1 (обработка рога или кости). Каменная индустрия культуры вальдивия.

Рис. 12. Артефакты со следами использования. Каменная индустрия культуры вальдивия.

1, 2, 6–8 – заполировка типа D1, обработка раковин; 3–5 – заполировка типа D1, обработка рога или кости.

^3*?»' <•

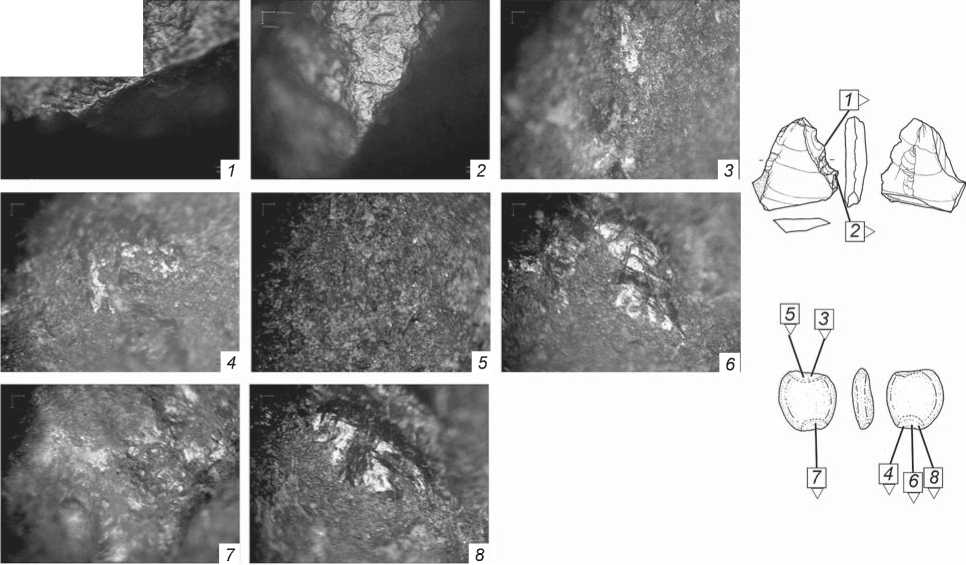

Рис. 13 . Артефакты со следами использования. Каменная индустрия культуры вальдивия.

1, 2 – заполировка типа D1, обработка рога или кости; 3–8 – следы затертости на подвеске.

тефактах. Из них 11 экз. - каменные орудия (см. таблицу ). Незначительный износ фиксируется еще на нескольких десятках артефактов, но его интерпретация пока под вопросом.

Заполировка типа D1 отмечена в девяти случаях: шесть орудий использовались для скобления ко-

сти/рога (вертикальный характер следов) (рис. 10, 1 ; 11, 1, 8 ; 12, 3-5 ; 13, 1, 2 ), два - для пиления/резания предположительно раковин (параллельный характер следов) (см. рис. 12, 1, 2, 6-8 ) и один - для перфорации (см. рис. 11, 5-7 ). В последнем случае речь идет, скорее всего, о сверлении отверстий в раковинах или

Рис. 9. Каменные артефакты из слоя III памятника культуры вальдивия Реаль-Альто, раскопки 2014 г. (указаны порядковые номера в выборке).

камне с использованием воды. Данный инструмент морфологически близок к сверлам типа «Джейктаун» по классификации Б. Меггерс и ее коллег [Meggers, Evans, Estrada, 1965, p. 26–39]. Заполировка типа B, характерная для работы по дереву, определена на одном отщепе из кремнистой породы (см. рис. 10, 5–8 ). На отщепе из полупрозрачного халцедона предположительно зафиксирована заполировка типа F1 (параллельный характер следов), связанная с резкой мяса (см. рис. 10, 2 ). Один артефакт (кварцитовая галечка) определен как украшение – подвеска (см. рис. 13, 3–8 ). Затертости на ее краях могут являться результатом достаточно длительного ношения на шнурке.

Таким образом, предварительные данные о характере износа каменных орудий и особенности фаунистического комплекса (морские моллюски составляют 95 %) на памятнике Реаль-Альто по материалам раскопок 2014 г. указывают на активную эксплуатацию морских и прибрежных ресурсов. Отметим также, что характер следов, интенсивность сработанности рабочих краев и в целом инструментарий культур лас-вегас и ранней вальдивии очень похожи.

Обсуждение результатов

Наш анализ двух древнейших индустрий в прибрежной части Эквадора но сит, безусловно, предвари-

Рис. 14. Расположение комплексов с черешковыми наконечниками, датируемых в интервале 10 500–9 000 л.н., в Северных Андах.

1 – Лас-вегас; 2 – Кубилан; 3 – Рестрепо; 4 – Пайхан.

тельный характер. Тем не менее он позволяет сделать несколько интересных выводов и наметить наиболее перспективные направления последующих исследований. Во-первых, пока мы не видим очевидной эволюции каменной индустрии в рамках докерамической культуры лас-вегас. Некоторая статистическая разница по видам сырья и количеству морфологически выраженных артефактов может отражать особенности конкретного памятника, а не всей индустрии.

Во-вторых, нахождение фрагмента бифасиаль-ного наконечника (пока единичная находка) в слое раннего периода лас-вегас (10 100 ± 130 л.н.) позволяет вписать данный комплекс в круг региональных индустрий. Наиболее близкие аналоги этого изделия обнаружены в континентальной части Эквадора в комплексе Кубилан (местонахождение 27), для которого известны две радиоуглеродные даты в интервале 10 500–10 300 л.н. Среди найденных там каменных орудий выделяется серия бифасиальных наконечников (в т.ч. с черешком) длиной до 7,5–8,0 см. Они могли эффективно использоваться при охоте на средних и мелких животных [Temme, 2009]. Черешковые наконечники с бифасиальной обработкой (например, типа Рестрепо) обнаружены в центральной и юго-западной частях Колумбии [Aceituno et al., 2013; Dillehay, 2000], а также на севере перуанского побережья (типа Пайхан) [Pelegrin, Chauchat, 1993] (рис. 14). Период их бытования 10 500–9 000 л.н., что вполне соответствует датам для раннего периода культуры лас-вегас. В более широком контексте традиция черешковых наконечников связывается с прибрежным маршрутом заселения американского континента [Collins et al., 2013; Erlandson, 2013; Erlandson, Braje, 2011].

В-третьих, мы ставим под сомнение существование хронологического разрыва между докерамической и раннекерамической культурами на п-ове Санта-Элена. Напомним, что он фиксируется, если принимать во внимание только наиболее позднюю дату для культуры лас-вегас (6 600 ± 150 л.н.) и самую раннюю для вальдивии (5 620 ± 250 л.н.). В то же время К. Стосерт приводит еще две даты (определяя период как «пост-лас-вегас») – 5 830 ± 80 и 5 780 ± 60 л.н. [Stothert, 2011, p. 370], что сводит разрыв до минимума*. Безотносительно коллизии с датами каменная индустрия ранней вальдивии не демонстрирует никаких принципиально новых элементов (в выборе техник расщепления, орудийном наборе, оформлении рабочих участков) по сравнению с технокомплексом культуры лас-вегас. В связи с этим возникает вопрос: если не каменная индустрия, то какие другие маркеры позволяют провести границу между двумя культу- рами на побережье, архаической и формативной, или, говоря привычными для археологии Евразии словами, палеолитом и неолитом? Появление керамики? Поселения со стационарными жилищами? Начало земледелия? Скорее всего, речь идет о комплексе факторов. Тем не менее предположим, что керамическая посуда появилась уже у охотников-собирателей (поздний период культуры лас-вегас, ок. 7 000–6 500 л.н.) и с земледелием напрямую не связана.

Наконец, в-четвертых, каменная индустрия культур лас-вегас и ранней вальдивии демонстрирует статичность. Однако это не показатель «простоты» или «примитивности» технологии. Как раз наоборот, перед нами пример весьма успешной адаптации технологии к экономической специализации культуры, акцент на быстрое изготовление орудий кратковременного (часто разового) использования. Эта индустрия демонстрирует набор эффективных технологий, своеобразный «тропический пакет», признаками которого являются отсутствие сложных систем расщепления, требующих портативных или стационарных приспособлений; серийности в производстве заготовок; диагностических типов орудий; сырья не местного происхождения; минимальное использование приемов вторичной обработки (ретуши, резцового скола). В технологическом арсенале культур лас-вегас и вальдивия камень не являлся наиболее важным и ценным сырьем для изготовления орудий, а лишь одним из дополнений к широкому спектру материалов (дерево, бамбук, раковины, кость, рог), игравших ведущую роль. Именно это обстоятельство и обусловило устойчивость и неизменность облика каменной индустрии на побережье Эквадора.

Дальнейшие исследования позволят выяснить, применимы ли наши выводы только для данного района, для всей тропической зоны или для максимально широкого круга древних культур с галечными индустриями в Тихоокеанском бассейне.

Выражаем искреннюю признательность д-ру К. Сто-серт (Техасский Университет, г. Сан-Антонио, США) за уникальную возможно сть ознакомиться с коллекциями артефактов культуры лас-вегас в полевой лаборатории в г. Ла-Либертаде (Эквадор), а также проф. Х.Г. Маркосу (Приморский политехнический университет, г. Гуаякиль, Эквадор) за плодотворное сотрудничество, детальные комментарии и обмен мнениями в работе с материалами культуры вальдивия. Отдельная благодарность нашим российским коллегам канд. ист. наук А.Н. Попову (г. Владивосток), Ю.В. Та-баревой (г. Новосибирск), канд. геогр. наук Л.В. Ду-бейковскому (г. Москва) за техническую помощь и иллюстративное сопровождение при подготовке статьи.

Список литературы «Тропический пакет»: особенности каменных индустрий древнейших культур тихоокеанского бассейна

- Табарев А.В. Введение в археологию Южной Америки: Анды и тихоокеанское побережье: учеб. пособие. - Новосибирск: Сиб. науч. кн., 2006. - 244 с.

- Табарев А.В., Каномата Й., Стосерт К. Каменный инвентарь раннеголоценовой культуры Лас-вегас, Эквадор // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2013. - Т XIX. - С. 154-158.

- Уиттакер Дж., Алаев С.Н., Алаева Т.В. Расщепление камня: Технология, функция, эксперимент. - Иркутск: Оттиск, 2004. - 312 с.

- Aceituno F.J., Loaiza N., Delgado-Burbano M.E., Barrientos G. The Initial Human Settlement of Northwest South America during the Pleistocene/Holocene Transition: Synthesis and Perspectives // Quaternary Intern. - 2013. - Vol. 301. - P. 23-33.

- Barham L.S. The Bipolar Technique in Southern Africa: A Replication Experiment // South African Archaeol. Bull. - 1987. - Vol. 42. - P. 45-50.