Трудовой потенциал женщин, занятых в структурах государственной службы: возможности реализации

Автор: Цыганкова Инга Владимировна

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология общественных отношений

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

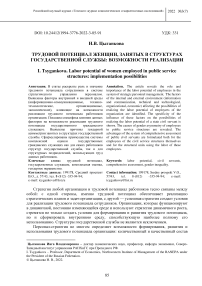

В статье раскрыты роль и значение трудового потенциала сотрудников в системе стратегического управления персоналом. Выявлены факторы внутренней и внешней среды (информационно-коммуникационные, технико-технологические, организационные, экономические), влияющие на возможности реализации трудового потенциала работников организации. Показана специфика влияния данных факторов на возможности реализации трудового потенциала государственного гражданского служащего. Выявлены причины гендерной асимметрии занятых в структурах государственной службы. Сформулированы преимущества системы комплексной оценки государственных гражданских служащих как для самих работников структур государственной службы, так и для структурных подразделений, использующих труд данных работников.

Трудовой потенциал, государственные служащие, комплексная оценка, гендерное неравенство

Короткий адрес: https://sciup.org/142235426

IDR: 142235426 | УДК: 331 | DOI: 10.24412/1994-3776-2022-3-85-91

Текст научной статьи Трудовой потенциал женщин, занятых в структурах государственной службы: возможности реализации

Стратегия любой организации и трудовой потенциал работников тесно связаны между собой: с одной стороны, именно трудовой потенциал обеспечивает реализацию стратегических планов и задач организации, с другой — успешная стратегия создает условия для реализации трудового потенциала сотрудников. Организации, которые функционируют в динамичной, постоянно изменяющейся среде и используют стратегии динамичного роста, стремятся не только создать условия для формирования и развития трудового потенциала, но и сформировать внутреннюю среду, способствующую наиболее полному его использованию. Структуры государственной службы не являются исключением.

Персонал-стратегия во многом определяет возможности формирования, развития и использования трудового потенциала организации: количественный и качественный состав

1 Цыганкова Инга Владимировна – доктор экономических наук, профессор, кафедра экономики, СевероЗападный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ.

работников организации; стиль управления; особенности организации и оплаты труда работников; подходы к обучению и развитию сотрудников.

Трудовой потенциал человека (сотрудника) — это совокупность знаний, умений, навыков, компетенций и способностей человека, связанных с его профессиональной деятельностью, а также возможности их реализации. Трудовой потенциал человека формируется не только под влиянием природных способностей и талантов к определенным видам занятий и к определенной деятельности, но также под влиянием воспитания, обучения, на основе применяемых практических навыков. Трудовой потенциал не является константой, он подвержен изменениям в процессе профессиональной жизни в результате формирования профессиональных, личностных и управленческих компетенций, изменения условий трудовой деятельности или организационной культуры предприятия.

Компетенции — устойчивые модели поведения, определяемые опытом, знаниями, навыками, личностными качествами и мотивацией сотрудников. Профессиональные компетенции касаются знаний, умений, навыков, позволяющих сотруднику решать задачи в доверенной ему профессиональной области (например, для экономиста — знание основных экономических показателей деятельности предприятия, умение их рассчитывать и на основании этого проводить экономический анализ, делать обоснованные выводы). Личностные компетенции — это индивидуальные характеристики личности, позволяющие успешно решать стоящие перед сотрудником профессиональные задачи. Возможности развития данных компетенций во многом зависят от природных способностей, характеристик человека, типа темперамента (например, к личностным компетенциям относятся стрессоустойчивость, активность, коммуникативные способности). Управленческие компетенции необходимы руководителям для того, чтобы обеспечить результативную работу своих подчиненных. К управленческим компетенциям, например, относится умение правильно ставить задачи, распределять функции и ответственность, вдохновлять сотрудников на реализацию новых идей.

Условия трудовой деятельности могут способствовать развитию и реализации трудового потенциала работника или препятствовать этому. Например, применение современных цифровых технологий в организации способствует тому, что работник стремится получить новые знания в данной сфере и использовать их в своей профессиональной деятельности. Если в организации уделяется недостаточно внимания вопросам обучения и развития персонала, возможности формирования трудового потенциала ограничены.

Плохая организация труда, недостатки в системе разделения и кооперации труда, распределении функций, неэффективное использование рабочего времени и т. д. ведут к тому, что работник не может в полной мере применить свои таланты и умения в профессиональной деятельности, т. е. возможности использования трудового потенциала снижаются.

Внутренняя среда организации оказывает воздействие как на трудовой потенциал отдельного сотрудника, так и на трудовой потенциал предприятия в целом (рис. 1).

Трудовой потенциал организации и отдельных сотрудников формируется под влиянием факторов внутренней среды: экономических, организационных, технико-технологических, информационно-коммуникационных. К технико-технологическим факторам относятся применяемые на предприятии техника, оборудование, технологии, инструменты и приспособления. От данных факторов зависят профессиональные навыки работающих, квалификационный уровень и уровень мастерства.

Рисунок 1. Трудовой потенциал в системе стратегического управления персоналом

Экономические факторы представляют собой совокупность экономических процессов компании. Они определяют движение капитала и денежных потоков, влияют на экономические показатели деятельности всей организации. Под влиянием экономических факторов формируется фонд оплаты труда работников, они влияют на возможности построения базовой и переменной части оплаты труда и в конечном итоге — на мотивацию к труду и определяют стремление работника реализовать свой трудовой потенциал.

Организационные факторы — особенности организации труда и управления — определяют рациональность использования рабочего времени, целесообразность распределения работ и функций, планировку и оснащение рабочих мест, особенности разделения и кооперации труда, кадровую политику компании и т. д. Данная группа факторов является ключевой с точки зрения влияния на возможности формирования, развития и использования трудового потенциала.

Информационно-коммуникационные факторы — это совокупность организационнотехнических средств и действий, позволяющих установить устойчивые информационные и коммуникационные связи между участниками процесса управления. Информационнокоммуникационные факторы могут влиять на эффективность обеспечения работников информацией через каналы связи организации в целях коммуникации. В настоящее время интернет- и интранет-сети, современные программы видеосвязи и передачи данных повышают результативность информационного обмена и коммуникаций. Они способствуют своевременному обеспечению работников информацией, сокращают время распространения информации и снижают затраты времени на выполнение рутинных действий. При эффективной организации процесса коммуникации и обмена информацией у работников остается больше времени на творческую деятельность, что способствует реализации трудового потенциала.

В структурах государственной службы на формирование и развитие трудового потенциала сотрудников наибольшее влияние оказывают организационные и информационно-коммуникационные факторы, в гораздо меньшей степени - техникотехнологические, поскольку, в отличие от производственной сферы, в структурах государственной службы реже применяются сложная техника и технологии. Экономические факторы имеют значение, так как они тесно связаны с системой трудовой мотивации, но не такое, как на коммерческом предприятии. В этой связи существенную роль при создании возможностей реализации трудового потенциала играет организационная культура. Организационная культура — это система принятых в организации норм и правил поведения, формирующих основные ценности и мировоззрения членов трудового коллектива по вопросам, касающимся сферы трудовых отношений. Управление организационной культурой является инструментом повышения возможностей использования трудового потенциала отдельного сотрудника и всей организации.

Факторы внутренней среды оказывают прямое воздействие на возможности формирования, развития и использования трудового потенциала. Факторы внешней среды, такие как наличие в стране развитых систем образования и здравоохранения, качество и доступность образовательных и медицинских услуг, качество жизни населения оказывают косвенное воздействие на трудовой потенциал человека.

О возможностях реализации трудового потенциала в структурах государственной службы свидетельствует возможность карьерного роста и должностного продвижения. Согласно данным Росстата, приведенным в таблице 1 [4, c. 9], численность женщин, занятых в структурах государственной службы, существенно выше, чем численность мужчин, как на федеральном, так и на региональном уровне. Но если провести анализ распределения женщин и мужчин по группам должностей, можно увидеть, что на должностях высшего звена руководителей, высших помощников (советников), высших специалистов преобладают мужчины (см. табл. 2) [4, c. 10].

Таблица 1. Состав кадров государственной гражданской службы Российской Федерации по полу, ветвям власти, уровням управления на 1 октября 2019 года

|

Показатель |

Численность, чел. |

Удельный вес, % |

||

|

Мужчины |

Женщины |

Мужчины |

Женщины |

|

|

Все государственные должности и должности гражданской службы |

204432 |

559338 |

26,8 |

73,2 |

|

В федеральных государственных органах - всего |

144952 |

403763 |

26,4 |

73,6 |

|

на федеральном уровне |

16230 |

23485 |

40,9 |

59,1 |

|

на региональном уровне |

128722 |

380278 |

25,3 |

74,7 |

|

В государственных органах субъектов Российской Федерации |

59480 |

155575 |

27,7 |

72,3 |

Таблица 2. Состав кадров государственной гражданской службы Российской Федерации по полу, ветвям власти, уровням управления, категориям и группам должностей на 1 октября 2019 года

|

Показатель |

Численность, чел. |

Удельный вес, % |

||

|

Мужчины |

Женщины |

Мужчины |

Женщины |

|

|

Должности государственной гражданской службы -всего |

189024 |

536347 |

26,1 |

73,9 |

|

В том числе руководители: высшие |

6865 |

5158 |

57,1 |

42,9 |

|

главные |

10391 |

14652 |

41,5 |

58,5 |

|

ведущие |

28547 |

62588 |

31,3 |

68,7 |

|

Помощники (советники) высшие |

717 |

433 |

62,3 |

37,7 |

|

главные |

847 |

1091 |

43,7 |

56,3 |

|

ведущие |

5604 |

27630 |

16,9 |

83,1 |

|

Специалисты, высшие |

927 |

815 |

53,2 |

46,8 |

|

главные |

7343 |

12289 |

37,4 |

62,6 |

|

Показатель |

Численность, чел. |

Удельный вес, % |

||

|

Мужчины |

Женщины |

Мужчины |

Женщины |

|

|

ведущие |

36131 |

94970 |

27,6 |

72,4 |

|

старшие |

79500 |

236671 |

25,1 |

74,9 |

|

Обеспечивающие специалисты, главные |

284 |

769 |

27 |

73 |

|

ведущие |

1018 |

3860 |

20,9 |

79,1 |

|

старшие |

4402 |

32610 |

11,9 |

88,1 |

|

младшие |

6448 |

42811 |

13,1 |

86,9 |

Т.е. мы видим так называемую «гендерную пирамиду»: чем выше уровень власти, тем меньше численность и удельный вес женщин. Статистика Росстата за 2009, 2013, 2019 гг. подтверждает данный феномен. При этом разрыв между женщинами и мужчинами на пике гендерной пирамиды сократился в 2013 г. в сравнении с 2009 г. Анализ данных табл. 2, представленных за 2019 г. свидетельствует о том, что феномен «гендерной пирамиды» сохраняется, наблюдается положительная динамика в отдельных группах: тенденция с сокращению разрыва между мужчинами и женщинами в 2019 г. в сравнении с 2013 г. наблюдается в группе высших должностей руководителей - удельный вес мужчин, занимающих должности высших руководителей, снизился, но незначительно: с 57,7 % до 57,1 %; в то время как можно увидеть существенное сокращение помощников (советников) высших должностей: с 67,1 % до 62,3 % [5]. В группе специалистов высшей квалификации удельный вес мужчин составлял 43% в 2013 г. и 53,2 % в 2019 г. Удельный вес мужчин в группе главных обеспечивающих специалистов увеличился с 19 % в 2013 г. до 27 % в 2019 г. Т.е. прогресс идет медленно, наблюдается отрицательная динамика в некоторых группах.

Это свидетельствует об ограниченных возможностях реализации трудового потенциала женщин в структурах государственной службы. Что препятствует реализации трудового потенциала женщин и возможности продвижения по должностным позициям?

В Российской Федерации с точки зрения формальных требований к должностным позициям нет каких-либо гендерных ограничений. Многие авторы (Ю. Хилобок, А. Зарубин и др.) полагают, что гендерная асимметрия основана исключительно на социальных и культурологических причинах, и особенно остро это проявляется в сфере политической власти. Женщины сами себя недооценивают; существует стереотипный взгляд на женские и мужские роли самих госслужащих и их окружения; у женщин и мужчин различаются мотивы поступления на работу в структуры государственной службы.

Это подтверждается результатами социологического исследования, проведенного Н. Коростылевой, профессором РАНХиГС. Был сделан вывод о том, что женщины, поступая на работу в структуры госслужбы, руководствуются высокими гарантиями занятости и стабильностью положения - 64,3 % респондентов-женщин выбрали данную позицию. В то же время только 36,2 % мужчин отметили данный фактор как ключевой. Для мужчин главными мотивами были: повышение материального положения, стремление занять престижное место, реализовать профессиональные качества, обзавестись полезными связями. Т.е мотивы разные и часть женщин не стремится занять лидирующие позиции на высоких должностях. Т. е. определенная часть женщин не стремится занимать ключевые посты в структурах государственной службы. Но по данным этого же опроса, стремление занять престижное место в обществе имеют 50 % женщин и 50 % мужчин, выбравших данную позицию – т.е. стремление к реализации профессиональных качеств у многих женщин все же высокое.

Результаты социологического исследования показали, что:

-

- в построении карьеры женщинам на государственной службе мешают внутренние установки, которые затрудняют раскрывать им свой личностный и профессиональный потенциал;

-

- многие женщины ориентируются на семью, а близкое окружение порой не поддерживает их в решении профессионально расти и делать карьеру [1, с. 69].

Некоторые российские исследователи полагают, что устранить гендерную асимметрию можно путем установления жестких квот на принятие женщин на государственную службу. [2, c. 260-261]. Но на наш взгляд, в целом численность женщин, занятых в различных структурах государственной службы, и так существенно выше, чем численность мужчин. Прямое установление квот может привести к тому, что на ключевые руководящие должности будут попадать менее конкурентоспособные работники с более низкими показателями результативности трудовой деятельности.

Комплексная оценка профессиональной служебной деятельности может способствовать реализации и развитию трудового потенциала женщин в структурах государственной службы, преодолению внутренних установок, затрудняющих раскрытие личностного и профессионального потенциала, может. Она представляет собой интегральную оценку квалификации гражданского служащего, его профессиональных качеств, а также эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего. Методика комплексной оценки разработана Министерством труда и социальной защиты РФ в 2013 г. [3]. С ее помощью возможно объективно оценить все стороны профессиональной деятельности государственного служащего независимо от гендерной принадлежности. Особого внимания, на наш взгляд, требует оценка профессиональных качеств: прикладных, личностных и управленческих. Мы полагаем, что комплексная оценка государственных гражданских служащих дает ряд преимуществ, как самим государственным служащим, так и структурным подразделениям государственной гражданской службы, использующим систему комплексной оценки (см. табл. 3).

Таблица 3. Преимущества комплексной оценки государственных гражданских служащих

|

Преимущества для оцениваемого гражданского служащего |

Преимущества для структурных подразделений государственной гражданской службы, использующих систему комплексной оценки |

|

Является объективной и универсальной: элементы, критерии, методы и показатели оценки едины для всех государственных гражданских служащих, но в то же время оценка производится с учетом занимаемой должности. |

Позволяет провести отбор сотрудников и сформировать команду профессионалов на основе объективных данных. |

|

Является всесторонней, так как позволяет оценить квалификацию, профессиональные и личностные качества, результаты деятельности на определенной должности, а также получить оценку граждан, работающих с государственным служащим. |

Является информационной базой для целесообразного распределения трудовых функций. |

|

Позволяет выявить индивидуальные достижения сотрудников (например, наиболее развитые профессиональные качества) |

Позволяет получить общественную оценку граждан – важнейшую составляющую оценки эффективности деятельности структур государственной гражданской службы. |

|

Дает информацию, необходимую для построения программ индивидуального карьерного развития или для включения сотрудника в кадровый резерв без дополнительных мероприятий и процедур оценивания. |

Является информационной базой для построения эффективной системы материального стимулирования. |

|

Проводится систематически, что позволяет проанализировать достижения сотрудника в динамике. |

Является информационной основой для формирования команды проекта при организации проектной работы в структурных подразделениях государственной гражданской службы. |

|

Является информационной базой для формирования переменной части оплаты труда государственного служащего. |

Дает информацию, необходимую для проведения конкурсного отбора на включение в кадровый резерв (не требует проведения дополнительных процедур оценки). |

Но при этом особенности комплексной оценки государственных гражданских служащих и ее недостатки заключаются в том, что:

-

- нормативно-правовая база по вопросам проведения комплексной оценки постоянно меняется, расширяется и дополняется;

-

- все аспекты оценки профессиональных качеств государственного служащего регламентированы . С одной стороны это облегчает процедуру оценки, позволяет установить единые требования; с другой стороны — усложняет возможность использования всего многообразия инструментария проведения оценки;

методика оценки является достаточно сложной и содержит большой объем расчетов, что требует высокого профессионализма работников кадровых служб при подготовке документов и при организации проведения самой процедуры комплексной оценки.

Тем не менее, применение методики комплексной оценки на практике позволит проводить процедуру оценки более объективно. Устранение гендерной асимметрии в системе государственного управления, в особенности на должностях высокой квалификации, повысит эффективность работы структур государственной службы и принимаемых решений.

Список литературы Трудовой потенциал женщин, занятых в структурах государственной службы: возможности реализации

- Коростылева Н. Гендерное распределение в системе государственной гражданской службы // Государственная служба. - 2015. - № 5. - С. 68-72.

- Лаврушева А.А. Проблемы гендерной асимметрии в государственном управлении: пути регуляции// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. - 2017. - № 127. - C. 260 - 269.

- Методический инструментарий по внедрению системы комплексной оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих (включая общественную оценку) (утв. Минтрудом России) // URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=620420#08556178589817518 (дата обращения: 02.06.2022).

- Состав работников, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы по полу и возрасту на 1 октября 2019 г. - Росстат. Статистический бюллетень, 2020. - 295 c.

- Состав работников, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы по полу и возрасту на 1 октября 2019 г. - Росстат. Статистический бюллетень, 2014. - 286 c.