Трудовые ресурсы как характеристика трудового потенциала и их структура

Автор: Токсанбаева Майраш Сейтказыевна, Попова Раиса Ивановна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Трудовые ресурсы и проблемы моногородов

Статья в выпуске: 4 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

Одной из характеристик трудового потенциала является наличие трудоспособности у его носителей - индивидов, групп и населения, по которым изучаются и другие характеристики (демография, здоровье, социальная и экономическая активность, профессиональные знания и умения и пр.). По признаку трудоспособности определяется наиболее общий показатель трудового потенциала населения, а именно трудовые ресурсы. Этот показатель структурируется по ряду качественных параметров. На их основе можно выделить применяемые в общественном производстве трудовые ресурсы, а также не применяемые резервы. Их вовлечение в труд становится актуальным в условиях современной потребности в повышении самодостаточности экономики, а значит, в наращивании и использовании этих ресурсов. Однако их рост ограничен по демографическим причинам. Для оценки имеющихся резервов трудовые ресурсы проранжированы по характеристикам экономической активности, и в порядке её убывания выделены категории по их отношению к рабочей силе: реальная рабочая сила (занятые и безработные), потенциальная рабочая сила (не занятые, но желающие работать) и не входящие в рабочую силу (не желающие работать). Расчёты по этим категориям показали, что в 2021 г. в составе трудовых ресурсов доминировала реальная рабочая сила (85,6%), на потенциальный контингент пришёлся мизер (чуть более одного процента), а на нежелающих работать - более 10%. Но среди не входящих в рабочую силу более двух третей данной категории составили имеющие объективные причины для незанятости, а также занятые не оплачиваемым, но полезным домашним трудом. Факторы, влияющие на структуру трудовых ресурсов, рассмотрены по субъектам РФ. Они показали зависимость этой структуры от рождаемости, постарения населения, внутренней миграции и, прежде всего, от параметров занятости и безработицы, которым среди факторов улучшения этой структуры принадлежит главенствующая роль.

Трудовой потенциал, трудовые ресурсы, рабочая сила, экономическая активность, категория рабочей силы, регион

Короткий адрес: https://sciup.org/143179711

IDR: 143179711 | DOI: 10.19181/population.2022.25.4.13

Текст научной статьи Трудовые ресурсы как характеристика трудового потенциала и их структура

В нашей стране в отличие от категории человеческих ресурсов, широко применяемой в западных исследованиях, распространены понятия трудового и человеческого потенциала, которые являются отечественными разработками. Они уже давно введены в научный оборот, но в сообществе российских учёных не утихают дискуссии по поводу их содержания. Большинство специалистов, изучающих оба понятия, при всех разногласиях сходятся во мнении, что трудовой потенциал — один из элементов человеческого потенциала, поскольку у них общий исследовательский объект. Это социальная жизнедеятельность человека, которая изучается в разных ракурсах [1]. Так, человеческий потенциал рассматривается как ресурс либо всей социальной жизни человека, либо её части, например, экономической деятельности, а также в разных ракурсах, что, полагаем, более корректно [2]. Трудовой потенциал, как правило, считается только экономическим (трудовым) ресурсом, который человек применяет или может применять в экономической деятельности [3–5].

В самом общем виде под трудовым потенциалом принято понимать совокупность способностей человека, пригодных к использованию в общественном производстве в современных условиях. Благодаря специфике этих способностей трудовой потенциал выделяется среди прочих ресурсов жизнедеятельности человека в качестве главного созидательного элемента человеческого потенциала [6]. Данная особенность реализуется не только в результатах труда, но и через принцип экономического самообеспечения (семьи/домохо-зяйства), следование которому заложено в природе вида homo sapiens, не относящегося к паразитическим видам. Возможности самообеспечения домохозяйств зависят прежде всего от наличия и качества трудового потенциала, поэтому дефицит этого ресурса порождает потребность в поддержке со сторон общества [7].

Многообразие способностей человека к труду предопределяет воспроизводственную структуру трудового потенциала, которую ещё в период становления данного понятия специалисты рассматривали как комбинацию следующих основных элементов: психофизический, интеллектуальный и социально-личностный потенциалы [8]. Психофизический потенциал отражает физиологическую способность к выполнению трудовых функций; интеллектуальный — её профессионально-квалификационные аспекты, то есть приобретённые профессиональные знания и умения; социально-личностный — усвоенные в процессе социализации нормы и ценности, установки на формы поведения, в том числе трудового. Значимость данной структуризации трудового потенциала при переходе от понятийного аппарата к методическим характеристикам заключается в том, что она позволяет проводить инструментализацию соответствующих понятий, их перевод в показатели, необходимые для проведения экономических и социологических исследований. Исследования трудового потенциала в разрезе воспроизводственной структуры проводятся многими коллективами, немалый опыт их проведения накоплен в Институте социально-экономических проблем имени Н. М. Римашевской ФНИСЦ РАН [6; 9].

Трудовой потенциал неотделим от его обладателей, которыми являются индивиды, их отдельные группы и социальнотерриториальные совокупности населения (поселений, регионов, стран). Если объектом анализа выступает население, то в нем в качестве обобщённых чаще всего используются показатели либо экономически активного (рабочей силы — занятых и безработных), либо работающего населения. Но, исходя из понятия трудового потенциала, логичнее опираться на показатель трудовых ресурсов, в состав которых входят все реально трудоспособные граждане независимо от того, находятся ли они в трудоспособном возрасте, участвуют ли и хотят ли участвовать в общественном производстве.

В нашей стране этот показатель был введён в годы планового хозяйства как характеризующий трудоспособное население или рабочую силу (её «запасы») [10]. Расчёт трудовых ресурсов был важен для централизованного управления экономикой, а также для экстремальных условий (войны, чрезвычайных ситуаций и подобное), в которых граждан вынужденно привлекали к остро востребованному труду по трудовой повинности (обязанности). Так, например, в годы Гражданской войны из-за оккупации основных регионов добычи топливно-энергетических ресурсов и расстройства транспортной системы в структуре топливного баланса страны скачкообразно выросла доля дров — с 14% в 1916 г. до 88% в 1919 году. На их заготовку и доставку было мобилизовано трудоспособное население, не занятое в общественном производстве [11].

Анализ трудовых ресурсов следует проводить не только по воспроизводственной структуре, но и по характеристикам экономической активности, которые варьируются в зависимости от установок обладателей трудового потенциала на участие в народном хозяйстве. Дифференциация соответствующих категорий этих ресурсов важна для понимания, как «запасы» рабочей силы различаются по готовности вовлечьсяв трудовую деятельность. В исследовании использованы характеристики разной степени готовности трудиться, по которым в составе трудовых ресурсов идентифицируют потенциальную и реальную рабочую силу. Наиболее активной является реальная рабочая сила (экономически активное население), прежде всего, занятая часть, участвующая в общественно полезной деятельности. Безработные реализуют активность в поиске работы и в готовности к ней приступить, но не в самом труде, а потому по характеристике активности уступают работникам.

Согласно методике Международной организации труда (МОТ), используемой Росстатом, в потенциальную рабочую силу входит не занятое, но желающее трудиться население, которое либо не ищет работу, либо не готово к ней приступить.

Оно не отвечает одному из этих критериев безработных, а потому характеристика его активности ниже, чем у безработных и, тем более, у работников. С долей условности к потенциальной рабочей силе можно отнести ещё менее активный контингент, который не занят, не прочь трудиться, но не прилагает для этого никаких усилий. Остальная группа считается не активной как не проявляющая желание работать, а потому не входит даже в потенциальную рабочую силу. Но такая её трактовка носит скорее терминологический характер, так как члены этой группы обладают трудоспособностью и подпадают под определение рабочей силы, до недавнего времени традиционное для нашей страны [10]. Но чтобы не возникало терминологической путаницы, будем ориентироваться на термины МОТ, применяемые Росстатом.

Категория не входящих в рабочую силу фактически состоит из принципиально разных групп. В одной из них доминируют трудоспособные лица, имеющие объективные причины для незанятости (учатся, находятся в декретном отпуске). Среди них преобладают учащиеся очных форм обучения. Другая часть, формально не обладающая трудовыми установками, в реальности трудится, но без денежного вознаграждения, например, выполняя в своих семьях функции домашнего обслуживания. Её представители тоже проявляют активность, но не в общественном производстве, тем не менее, выполняют полезный труд.

О значении домашнего труда говорит частичный его переход в товарное хозяйство (детские сады, общественное питание, прачечные, няни, сиделки и др.), который стал одним из весомых факторов постиндустриального сдвига, то есть роста сектора производства услуг [12]. Кроме того, численность ведущих домашнее хозяйство в немалой степени зависит от экономической динамики. В условиях спада она имеет тенденцию к увеличению, а с переломом экономической динамики и переходом к росту может умень- шаться благодаря улучшению конъюнктуры рынка труда, что в нашей стране наблюдалось с выходом из трансформационного (в особенности) и эпидемиологического кризисов. Это говорит о неплохих возможностях восстановления экономической активности членов данной группы.

Ещё одна часть трудовых ресурсов, не входящая в состав рабочей силы, которая также не имеет объективных причин для незанятости и не вовлечена в неоплачиваемый полезный труд, в немалой степени представляет праздную категорию. Применительно к молодёжи её именуют слоем NEET, или «ни-ни» (ни работают, ни учатся), и консервация или тенденция к росту численности данного слоя, наблюдаемые в ряде стран, вызывают обеспокоенность [13]. Входящих в него нередко именуют «лишними людьми», однако в условиях современной политической и экономической нестабильности они могут оказаться далеко не лишним резервом трудовых ресурсов, хотя восстановление его активности является более сложной задачей, что подтверждает отечественный и зарубежный опыт [14].

Методические подходы к исследованию

Поскольку в объект исследования включено население страны и регионов, то в статье рассматривается трудовой потенциал именно населения. Как уже отмечено, его самым обобщённым показателем следует считать численность трудовых ресурсов. При определении данного показателя в расчёт берётся население, наделённое физиологической трудоспособностью, то есть таким элементом трудового потенциала, как психофизический потенциал. Но помимо физиологической способности к труду трудовые ресурсы должны обладать социальной зрелостью, уровень которой характеризует способность нести личную ответственность за выполнение трудовых функций, что относится к составляющим социально-личностного потенциала. Что касается интел- лектуального потенциала, то его наличие учитывается в неявной форме, поскольку в современных условиях выполнение даже самого простого труда требует определённых знаний и навыков.

В нашей стране способность к труду сначала устанавливается по границам трудоспособного возраста. Под ними подразумевают совпадающие границы физиологической и социальной пригодности к труду. Они закреплены в «Законе о занятости РФ». При этом часть населения младше или старше этого возраста фактически трудоспособна, поскольку входит в состав, во-первых, занятого населения и, во-вторых, безработных (по методике МОТ). Поэтому она тоже включается в состав трудовых ресурсов. В то же время часть лиц трудоспособного возраста к трудовым ресурсам не относится ввиду значительного ослабления или утраты способности к труду (пенсионеры, досрочно вышедшие на пенсию, а также неработоспособные инвалиды), поэтому она исключается из состава этих ресурсов.

Среднегодовая численность трудовых ресурсов публикуется Росстатом в целом по стране в сборнике «Труд и занятость в России». Но для анализа этих ресурсов по категориям с разными характеристиками экономической активности, в том числе в региональном разрезе, нужна также информация Обследований рабочей силы (ОРС) Росстата. На её основе реальную, потенциальную рабочую силу и категорию, не относящуюся к рабочей силе, можно рассчитать.

Основные результаты

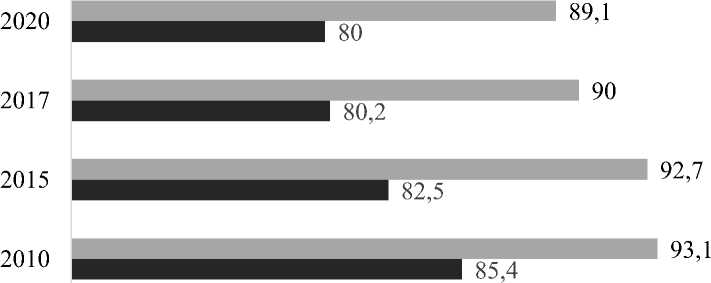

По данным Росстата, среднегодовая численность трудовых ресурсов, то есть трудоспособных граждан составляет в нашей стране три четверти взрослого населения (от 15 лет и старше). В 2020 г. эта доля достигала 74% взрослого населения, тогда как в 2010 г.— 77%. Уменьшение вызвано продолжающимся процессом старения населения. Как оно отразилось на динамике численности трудовых ресур- со , в том числе рудоспособного возра ста в последнее десятилетие, показано на рис. 1. Видно, что тенденция снижения количества трудовых ресурсов, начавшаяся с 2008 г. по демографическим причинам, сохранилась, несмотря на изменение границ трудоспособного возраста (повышение пенсионного возраста), которое стартовало с 2019 года. Хотя численность трудовых ресурсов в данном возрасте т же убывала, но темпы сокращения к 2020 г. уменьшились Бла одаря э ому доля ц рудо особног во рас в составе тру довых ресурсов в сравнении с 2017 г. незначительно, но повысилась — с 89,1% до 89,8%. Поскольку границы трудоспособного возраста будут и дальше расширяться, динамика численности обладателей трудового потенциала за счёт возрастного фактора может улучшиться, но перелом тенденции её снижения, по прогнозным оценкам Росстата, вероятен ближе к началу следующего десятилетия

Трудоспособное население

-

■ Трудоспособное население в трудоспособном возрасте

Рис. 1 Среднегодовая численность трудоспособного населения, в том числе в трудоспособном возрасте, в РФ в 2010–2020 гг., млн человек

-

Fig. 1 The average annual number of able-bodied population, including of working age, in the Russian Federation in 2010–2020, million people

Источник: Труд и занятость в России, 2021 г. // Росстат: [сайт].— URL: https://gks.ru/bgd/regl/b21_36/ Main.htm (дата обращения: 10.08.2022).

-

В условиях резко возросшей необходимости повысить роль внутренних источников социально-экономического развития, проблема его обеспеченности трудовыми ресурсами становится одной из самых актуальных. Это относится и к количественной обеспеченности данными ресурсами. Поэтому следует рассмотреть, какими «запасами» с точки зрения характеристик экономической активности они представлены и какова их динамика.

Остановимся сначала на трудовых ресурсах, обладающих трудовыми установками, то есть на реальной и потенциальной рабочей силе. Соответствующие показатели, рассчитанные по информации ОРС за 2017 г. и 2021 г., отражены в табл. 1.

Как показано в табл. 1, абсолютная численность трудовых ресурсов продолжала сокращаться, хотя по отношению к взрослому населению она возросла, что обусловлено и общим снижением числен-

Таблица 1

Численность трудовых ресурсов, в том числе обладающих трудовыми установками, а также реальной и потенциальной рабочей силы в РФ в 2017 и 2021 годах

Table 1

The number of labor resources, including those with labor installations, as well as real and potential labor force in the Russian Federation in 2017 and 2021

|

Показатель |

2017 |

2021 |

|

Численность трудовых ресурсов, млн человек |

89,0 |

88,0 |

|

Численность трудовых ресурсов, % к взрослому населению (15+) |

69,8 |

72,8 |

|

Трудовые ресурсы, обладающие трудовыми установками, % к численности трудовых ресурсов |

86,5 |

86,7 |

|

Рабочая сила (реальная), % к трудовым ресурсам, обладающим трудовыми установками |

98,9 |

98,7 |

|

Потенциальная рабочая сила, % к трудовым ресурсам, обладающим трудовыми установками |

1,1 |

1,3 |

Источник: рассчитано на основе ОРС 2017 и 2021 гг. // Росстат: [сайт].— URL: folder/11110/document/13265 (дата обращения: 12.08.2022).

ности этого населения, и повышением пенсионного возраста, то есть в основном факторами, не связанными с усилением экономической активности. Это подтверждает незначительный рост (близкий к нулевому) доли трудовых ресурсов, имеющих трудовые установки. Доминирующая их часть пришлась на реальную рабочую силу и более чем скромная — на по- тенциальную рабочую силу, численность которой тоже повысилась незначительно. Но более достоверную картину изменения структуры трудовых ресурсов по характеристикам экономической активности даёт распределение их численности по таким категориям, как рабочая сила, реальная и потенциальная, и не входящая в неё группа (табл. 2).

Таблица 2

Категории рабочей силы и категория, не входящая в рабочую силу, в РФ в 2017 и 2021 гг., % к численности трудовых ресурсов

Table 2

Labor force categories and non-labor category in the Russian Federation 2017 and 2021, % of the labor force

|

Категория трудовых ресурсов |

2017 |

2021 |

|

Численность трудовых ресурсов, в том числе: |

100,0 |

100,0 |

|

- реальная рабочая сила |

85,5 |

85,6 |

|

- потенциальная рабочая сила |

0,9 |

1,1 |

|

- не входящие в рабочую силу |

13,6 |

13,3 |

Источник: рассчитано на основе ОРС 2017 и 2021 гг. // Росстат: [сайт].— URL: folder/11110/document/13265 (дата обращения: 12.08.2022).

По данным табл. 2, в структуре трудовых ресурсов, ранжированных по характеристикам экономической активности, в рассмотренный период абсолютно доминировала реальная рабочая сила, доля потенциальной рабочей силы была мизерной, а не входил в рабочую силу каждый 7–8 представитель данной категории (преимущественно за счёт учащихся). Сама структура отличалась высокой устойчи- востью. Небольшие изменения, близкие к статистической погрешности, затронули только категории, не относящиеся к реальной рабочей силе. Доля потенциальной рабочей силы несколько повысилась, а категории, не входящей в рабочую силу, понизилась. Но, учитывая сравнительно скромную численность обеих категорий, данные процессы, если повлияли на количественный совокупный рост категорий, обладающих трудовыми установками, то весьма слабо.

Эти изменения заметнее при рассмотрении внутренней структуры потенциальной рабочей силы и категории, не входящей в рабочую силу. Численность потенциальной, в том числе условно потенциальной рабочей силы, за 2017–2021 гг. возросла соответственно на 20 и 10%. При этом те, кто ввиду меньшей активности не предпринимает шагов к трудоустройству, превзошли предпринимающих такие шаги более чем в два раза. Но оба данных контингента малочисленны и представляют скромные резервы рабочей силы. Что касается категории не входящих в рабочую силу, то, как отмечалось, она весьма неоднородна, поэтому динамика её составных частей разнонаправленная. Если численность учащихся и занятых в домашнем хозяйстве сократилась, то в группе, обозначенной в ОРС как прочие, возросла и количественно опередила домохозяек (на 94% занятые домаш- ним трудом представлены женщинами). В этой группе в немалой степени наличествует праздный слой, поэтому даже при нынешней малочисленности тенденция её роста даже в скромных масштабах нежелательна.

При том, что структура трудовых ресурсов по характеристикам экономической активности в среднем по стране устойчива, она заметно разнится по субъектам РФ. Об этом свидетельствуют доли трудоспособных граждан в составе взрослого населения, которые в 2021 г. варьировались по регионам от 65,8 до 86,5%. Для рассмотрения, как различия долей могут отражаться на структуре трудовых ресурсов, отобраны «полярные» регионы, а именно по 5 регионов с самыми низкими и самыми высокими долями. Расчёты на основе такого отбора позволяют получить представление о разнице в распределении трудоспособного населения по характеристикам экономической активности. Соответствующие данные отражены в табл. 3.

Таблица 3

Трудовые ресурсы в 5 субъектах РФ с самой низкой и самой высокой долей трудовых ресурсов в составе взрослого населения в РФ в 2021 году

Table 3

Labor force in 5 subjects of the Russian Federation with the lowest and highest share of the labor force in the composition of an adult populat ion in the Russian Federation in 2021

|

Субъект РФ |

Трудовые ресурсы, в % к взрослому населению |

Структура трудовых ресурсов, % |

|||

|

Рабочая сила |

Не входят в рабочую силу |

Трудовые ресурсы, всего |

|||

|

реальная |

потенциальная |

||||

|

В среднем по стране |

72,8 |

85,6 |

1,1 |

13,3 |

100,0 |

|

5 субъектов РФ с самым высоким уровнем трудовых ресурсов во взрослом населении |

|||||

|

Ямало-Ненецкий АО |

86,5 |

86,8 |

1,1 |

12,1 |

100,0 |

|

Республика Ингушетия |

84,0 |

85,0 |

0,3 |

14,7 |

100,0 |

|

Чеченская Республика |

83,8 |

77,0 |

0,2 |

22,8 |

100,0 |

|

Республика Дагестан |

81,1 |

71,4 |

6,7 |

21,9 |

100,0 |

|

Республика Саха (Якутия) |

80,2 |

83,5 |

1,3 |

15,2 |

100,0 |

|

5 субъектов РФ с самым низким уровнем трудовых ресурсов во взрослом населении |

|||||

|

Костромская область |

67,5 |

87,3 |

0,8 |

11,9 |

100,0 |

|

Республика Карелия |

67,5 |

86,0 |

2,3 |

11,7 |

100,0 |

|

Кировская область |

66,3 |

80,9 |

0,1 |

10,0 |

100,0 |

|

Рязанская область |

66,3 |

83,5 |

1,6 |

14,9 |

100,0 |

|

Курганская область |

65,8 |

82,0 |

2,5 |

15,5 |

100,0 |

Источник: рассчитано на основе ОРС 2021 г. // Росстат: [сайт].— URL: folder/11110/document/13265 (дата обращения: 12.08.2022).

В группе регионов с высокой долей трудовых ресурсов в составе взрослого населения (первая группа в табл. 3) эта доля определяется, во-первых, сравнительно высоким удельным весом граждан в трудоспособном возрасте вследствие традиционно значительной рождаемости в республиках Северного Кавказа (Ингушетия, Чеченская республика и Дагестан). Во-вторых, в эту же группу входят северные регионы (Республика Саха (Якутия) и Ямало-Ненецкий АО), в которых доля трудоспособного населения, как правило, превышает среднюю по РФ, так как их освоение и развитие связано с притоком активного населения с других территорий, а после выхода на пенсию оно обычно предпочитает покидать северные регионы. Группа с низкой долей трудовых ресурсов (вторая группа) отличается сравнительно низкими показателями лиц трудоспособного возраста, но высокими — пенсионного возраста, не входящего в трудоспособный контингент.

При этом структура трудовых ресурсов в обеих группах в основном варьируется незначительно. Полагаем, это обусловлено тем, что данная структура предопределяется прежде всего реальной рабочей силой, от уровня которой во многом зависят показатели по другим категориям. Это чётко прослеживается в подгруппе первой группы регионов, относящейся к республикам Северного Кавказа. В ней удельный вес реальной рабочей силы сравнительно невысок, а категорий, не входящие в рабочую силу, наоборот, повышен. Причины такого распределения коренятся в трудо-избыточности данных субъектов РФ, о чём свидетельствует высокий уровень безработицы (в 2021 г. 15,1% в Дагестане и 14,5% в Чеченской республике). В этих условиях чаще, чем при умеренной и низкой безработице, часть трудовых ресурсов выбывает из состава реальной рабочей силы. В сходной по демографическим факторам Ингушетии уровень безработицы был ещё почти вдвое выше (30,9%), что и сказалось на других категориальных показателях.

В другой подгруппе первой группы регионов, относящейся к северным регио- нам, структура трудовых ресурсов мало отклонилась от средней по стране структуры, и эти отклонения можно объяснить следующим. В Ямало-Ненецком АО уровень безработицы был самый низким по РФ (2,1%), и показатель не входящих в рабочую силу опустился даже ниже среднего уровня. В Республике Саха (Якутия) отмечена повышенная безработица (6,9%), а соответственно выше средней и доли категорий с пониженными характеристиками экономической активности.

Что касается субъектов РФ во второй группе, то показатели этих категорий в основном уступали средним по стране, что во многом связано с ограниченностью трудовых ресурсов из-за значительного постарения населения. Влияние безработицы прослежено только в двух регионах (Республика Карелия и Курганская область), где она выше среднероссийского уровня, как и доли трудоспособных лиц, не входящих в реальную рабочую силу.

Таким образом, региональная структура трудовых ресурсов — явление многофакторное, зависящее во многом от демографических, миграционных, социальноэкономических и других процессов, которые влияют на модели воспроизводства трудоспособного населения и на формы реализации способности к труду.

Заключение

В анализе трудового потенциала населения количество трудовых ресурсов используется как наиболее обобщённый показатель этого потенциала, отражающий масштаб наличного трудоспособного населения. Его численность в нашей стране имеет тенденцию к сокращению, тогда как в условиях общественной потребности в повышении самодостаточности экономики требуется рост трудовых ресурсов. Но его обеспечение ограничено по демографическим причинам, что актуализирует проблему повышения экономической активности трудоспособных граждан. Их часть, не имеющая объективных причин для незанятости, не вовлечена в трудо- вую деятельность, что ведёт к ослаблению и даже утрате этой активности. Включение её в общественное производство могло бы улучшить ситуацию с трудовыми ресурсами и приостановить разрастание наименее активных групп в составе потенциальной рабочей силы и не входящих в рабочую силу.

Для изучения резервов этих ресурсов были структурированы их категории, которые различаются по характеристикам экономической активности, а именно реальная и потенциальная рабочая сила, а также население, не входящее в рабочую силу. Как показал анализ, на реальную рабочую силу пришлась подавляющая доля трудовых ресурсов, а доля потенциальной рабочей силы является мизерной. Гораздо выше удельный вес граждан, не входящих в рабочую силу, однако большинство лиц, принадлежащих к этой категории, не заняты по объективным причинам. Тем не менее, небольшие резервы роста участия трудовых ресурсов в народном хозяйстве есть, они относятся к безработным, потенциальной рабочей силе и праздному слою, не входящему в рабочую силу.

Рассмотрение структуры трудовых ресурсов по субъектам РФ показало, что их высокая доля во взрослом населении во многом предопределяется либо традиционно значительной рождаемостью, либо повышенной долей внутренних трудовых мигрантов. Низкий удельный вес трудовых ресурсов среди взрослых в основном обусловлен старением населения, превосходящем средние по стране показатели вследствие невысокой рождаемости и оттока трудоспособных лиц. На показатели категорий, не входящих в реальную рабочую силу, влияет уровень региональной безработицы: чем он выше, тем значительнее доли этих категорий.

Анализ выявил, что резервы трудовых ресурсов, не используемые в общественном производстве и в других полезных видах деятельности, довольно ограничены, зависят не только от их численности, внутренней миграции и весьма инерционных демографических процессов. На них влияет также структура этих ресурсов в разрезе характеристик экономической активности, в свою очередь предопределяемая параметрами занятости и безработицы (в особенности) и размещением по регионам страны.

Список литературы Трудовые ресурсы как характеристика трудового потенциала и их структура

- Рюмина, Е.В. Население не только как экономический ресурс: понятие человеческого потенциала в широком смысле / Е. В. Рюмина // Народонаселение.— 2022. — Т. 25.— № 2. — С. 1927. DOI: 10.19181/population.2022.25.2.2;

- Соболева, И.В. Человеческий потенциал российской экономики: проблемы сохранения и развития / И. В. Соболева — Москва : Наука, 2007.— 202 с.

- Тюличева, Л. Д. Понятийное пространство категории «трудовой потенциал» / Л. Д. Тюличева // Дискуссия.— 2012.— № 10(28). — С. 59-62.

- Толмачёв, О. М. Сущность экономических категорий «трудовой потенциал» и занятость, их взаимосвязь с трудовыми ресурсами / О. М. Толмачёв // Экономика и социум: современные модели развития.— 2018. — Т. 8.— № 3(21). — С. 14-23.

- Федотов, А.А. Человеческий потенциал и качество населения: подходы к определению / А. А. Федотов // Международный журнал гуманитарных и естественных наук.— 2020.— Т. 3.— № 2(42). — С. 79-86. DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10266;

- Римашевская, Н.М. Человеческий и трудовой потенциал российских регионов / Н. М. Рима-шевская, Л. А. Мигранова, М. С. Токсанбаева // Народонаселение.— 2014.— № 3(65). — С. 106119.

- Народонаселение современной России: воспроизводство и развитие / ред. В. В. Локосов.— Москва : Экон-Информ, 2015.— 411 с.

- Маслова, И. С. Трудовой потенциал советского общества (вопросы теории и методологии исследования) / И. С. Маслова.- Москва : ИЭ АН СССР, 1987.- 32 с.

- Мигранова, Л. А. Качество трудового потенциала российских регионов / Л. А. Мигранова, М. С. Токсанбаева М. С. // Народонаселение. - 2014. - № 2.- С. 102-120.

- Труд и заработная плата в СССР: Словарь-справочник. / ред. З. С. Богатыренко.- Москва : Экономика, 1989.- 447 с.

- Советская экономика в 1917-1920 гг. / ред. А. И. Пашков.- Москва : Наука, 1976.- 161 с.

- Социальные императивы постиндустриализма / ред. В. А. Медведев.- Москва : ИЭ РАН, 1998.- 113 с.

- Зудина, А. А. «Не работают и не учатся»: молодежь NEET на рынке труда в России / А. А. Зудина // Мир России.- 2019.- Т. 28.- № 1.- С. 140-160. DOI: 10.17323/1811-038X-2019-28-1-140-160;

- Проблемы трудоустройства слабозащищенных слоев населения в Москве / ред. А. В. Ярашева.- Москва : Акварель, 2017.- 252 с.