Турбулентный тепломассообмен на пористой поверхности

Автор: Никитин Петр Владимирович, Хащенко Андрей Александрович

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Механизация и электрификация животноводства, растениеводства

Статья в выпуске: 4 (16), 2011 года.

Бесплатный доступ

Анализ тепло- и массопереноса проведен для пористой поверхности и неизотермических условий при наличии поперечного потока газов. Опыты проводились в цилиндрических графитовых каналах. Стенки каналов нагревались токами высокой частоты до температуры 2000 К. Инертные газы аргон, азот или гелий подавались через пористую поверхность. Обтекаемая поверхность подвергалась химической эрозии в потоке воздуха. Расчеты по формулам, выраженным в виде критериев подобия, удовлетворительно согласуются с результатами экспериментов.

Тепломассообмен, пористая поверхность, поток, газ, графитовые каналы, высокая частота, инертные газы, химическая эрозия

Короткий адрес: https://sciup.org/140204127

IDR: 140204127 | УДК: 551.551.6:532.526

Текст научной статьи Турбулентный тепломассообмен на пористой поверхности

Одним из эффективных способов защиты поверхностей от внешнего воздействия агрессивных потоков различных сред является пористый вдув. На обтекаемой поверхности возможно протекание химических реакций, приводящих к эрозии элементов технологических устройств. Поэтому возникает необходимость в разработке методов расчёта, учитывающих

d Re** Re** dAK i ii

dX AK dX

Здесь St – диффузионное число Стантона; jw = j + jc - суммарный поперечный поток подводимого через стенку газа и продуктов химической реакции; Re ** иRe – числа Рейнольдса, записанные соответственно по толщине потери массы d и характерному размеру L ; X = x/L; AK, = K(i), - K(i)° , где K(i) - обоб- влияние различных факторов на процессы тепломассообмена между потоками газов и стенками конструкций в турбулентном пограничном слое.

Интегральное соотношение диффузии i - го химического элемента, которое характеризует газовые потоки, для эффективной бинарной смеси в критериальной форме имеет вид [1, 2]:

jRe, = St • Re,. (1)

P o w 0

щённая концентрация i -го химического элемента, определяемая содержанием этого элемента в свободном состоянии и его долей в химическом соединении.

Решение дифференциального уравнения (1) в аналитическом виде может быть получено, если закон массообмена по аналогии с законом теплообмена принять в форме

St = T • Sto = A Re“- m Sc - n (p. К )m T.

Для турбулентного пограничного слоя в диапазоне изменения Re < 10 4 можно принять A = 0,0128 ; m = 0,25 ; n = 0,75 .

Согласно [1], для дозвуковых скоростей течения газа относительную функцию тепломасообмена T при Re = idem можно представить в виде

T = T,T

Тв

b 2

b

кр 7

Здесь T, и T - относительные функции, учитывающие влияние неизотер-мичности потока и проницаемости поверх- ности через энтальпийный фактор ^х и параметры проницаемости поверхности b2 b:

кр

h Z h (i) -K (i)

w

h0 h0

b:

J w = b2 + b,с; p0 -0 St

b 2 = j (2 ) w .

P o w o St 0

**

Значение критического параметра проницаемости b с учётом числа Re для

^ > 1 находится по формуле

b кр

^1 - 1

arccos -—^1

l ^1

^

1 +

7 1

0,83 )

Re**0,14 7

Решение уравнения (1) с учётом (2) и (3) приводит к выражению диффузионного числа Стантона при постоянном вдуве инертного газа через пористую стенку

St = 0,0306Re -°1 Sc -°,6 T0,8 (1 + b* )-°'2 (к../а, V". (5)

Следовательно, интенсивность химической эрозии поверхности может быть рассчи- тана из соотношения

j ( C ) w = ρ 0 w 0 b 1 c St =

0,0306 ρ 0 w 0 b 1 c Ψ 0,8 ( µ wJ µ 0 ) 0,2

Re0,2 Sc 0,6 ( 1 + b Σ) 0,2

Экспериментальное исследование про- водилось на стенде с индукционным нагревом графитовых каналов. Осесимметричные каналы изготавливались из пористого графита (ρ ≈ 1030кг/м3 , с пористостью ~50%) внутренним диаметром 36 мм, длиной пористой части 90 ÷165 мм, толщиной стен- ки 8 мм (рис. 1), торцевая часть которых выполнялась из плотного

графита

(ρ ≈1950кг/ м3 ).

Стенка канала разогревалась до температур Т w = 1900 ÷ 2000 K с помощью индуктора высокочастотной установки мощностью 100 кВт и рабочей частотой 75 кГц .

Рис. 1

В качестве основного потока использовался воздух с T ≈ 290 K с расходом ~110 г/с . Вдуваемый инертный газ (аргон, азот или гелий) подавался в герметичную камеру ( р ≤ 5 ати ), внутри которой помещался пористый образец. Расход газа измерялся с помощью ротаметров. Проходя через разогретый пористый графит, он нагревался до температуры стенки. Диапазон изменения относительного вдува составлял: для аргона 9,1 ⋅ 10 - 4 ÷ 9,8 ⋅ 10 - 3 , для азота 6,1 ⋅ 10 - 4 ÷ 6,3 ⋅ 10 - 3 , для гелия 1,54 ⋅ 10 - 4 ÷ 2,23 ⋅ 10 - 3 . Длительность эксперимента в зависимости от скорости выгорания графита изменялась в пределах τ = 40 ÷ 320 с . Локальная интенсивность выгорания определялась по изменению внутреннего диаметра до и после опыта. Измерения проводились на компараторе с ценой деления 1 мкм. Экспериментальное значение интенсивности выгорания поверхности определялось по формуле

j(C)w = jc =δ⋅ρc/τ.

При обработке опытных данных использовались местные значения скорости w на внешней границе пограничного слоя. Измерения скорости течения газа в ядре потока проводились с помощью охлаждаемого комбинированного насадка Прандля. Насадок перемещался координатным устройством по оси опытного участка.

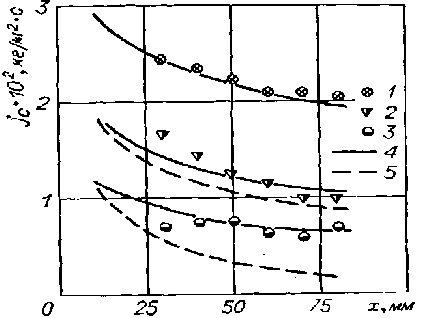

На рисунке 2 приводится интенсивность выгорания по длине канала. Опытные данные сопоставляются с расчётами по формуле (6). Сплошные линии построены по местным значениям скорости на внешней границе пограничного слоя, а штриховые – без учёта ускорения потока, по параметрам на входе в опытный участок ( ρ 0 w 0 = ρ 01 w 01 = 107 кг/м 2 с ).

Здесь опытные точки 1 получены для условий тепломассообмена на непроницаемой поверхности ( jг = 0, ψ 1 = 7,5 );

точки 2 –

(j(He)w = 0,04 кг/м2• с, Vx = 17,3)); точки 3 – (j(Ar)w = 0,545 кг/мг • с, Vi = 3,6).

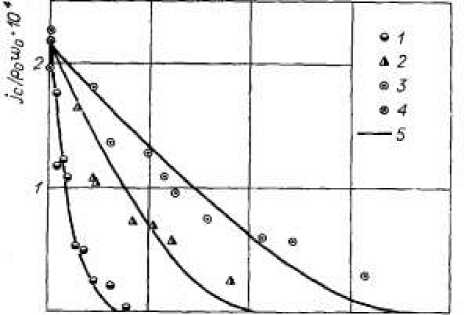

На рисунке 3 экспериментальные результаты, полученные в сечении х = 50 мм (xld = 1,4), построены в виде зависимости интенсивности выгорания графита от интенсивности вдува инертного газа. Как видно, вдув существенно снижает скорость химической эрозии поверхности, причём более эффективным является вдув газа с меньшим молекулярным весом (для гелия – Не , точки 1) по сравнению с вдувом аргона ( Ar точки 3). Расчёт проведён по формуле (6).

Рис. 2

Рис. 3

Таким образом, из анализа работы следует, что поперечный поток инертного газа приводит к значительному уменьшению химической эрозии поверхности конструкций в агрессивной воздушной среде. При этом наиболее эффективным является вдув лёгкого газа, гелия, обладающего значениями энтальпийного фактора V ~ 18 • Диффузия кислорода из воздушного потока снижается вследствие увеличения толщины турбулентного пограничного слоя на обтекаемой поверхности. Для определения изменения профиля конструкции и оценки надёжности можно воспользоваться приведёнными расчётными зависимостями по уносу материала стенки в зависимости от параметров вдува и неизотермичности.

Список литературы Турбулентный тепломассообмен на пористой поверхности

- Кутателадзе, С.С. Тепломассообмен и трение в турбулентном пограничном слое/С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьев. -Москва: Энергия, 1972. -344 с.

- Volchkov, E.P. Turbulent heat and mass transfer on burning porous surface, influence of downstream injection/E.P. Volchkov, P.V. Nikitin, Je.I. Sinaiko//5th Int. Heat Trans. Conf., FC3.6. -Tokyo, 1974. -Р.119-123.