Тверские князья и хан Узбек: жестокая вендетта (мифы о «Монголо-татарском иге» и русском «Рабском менталитете» в контексте российской специальной военной операции на Украине)

Автор: Юдин Т.М., Гумелева Г.В., Бандурка В.Б.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 3 (103), 2025 года.

Бесплатный доступ

В контексте российской специальной военной операции на Украине рассмотрены события русской истории первой половины XIV столетия, опровергающие негативные русофобские мифы о так называемом «монголо-татарском иге» и русском «рабском менталитете». В статье доказательно и наглядно показана сущностная несостоятельность «черного» мифа о «монголо-татарском иге».

Русофобия, татарский царь, орда, великий князь, междоусобные войны, хан, ярлык, летопись

Короткий адрес: https://sciup.org/140311825

IDR: 140311825 | УДК: 930.23

Текст научной статьи Тверские князья и хан Узбек: жестокая вендетта (мифы о «Монголо-татарском иге» и русском «Рабском менталитете» в контексте российской специальной военной операции на Украине)

В истории любого народа, тем более, если она исчисляется многими столетиями или тысячелетиями, всегда существуют исторические мифы. Под ними понимается интерпретация неких исторических фактов, иногда не имеющих ничего общего с реальными историческими событиями.

Позитивные (комплементарные) мифы, как правило, народ сам создает о своих героических предках, то есть о самом себе.

Негативные (черные) мифы о каком-либо народе создают его враги. Цель этих мифов простая – обесчеловечить противника, сделать его негодяем, недостойным права на существование.

Беда ожидает тот народ, который поверит в эти чужие злобные вымыслы о себе и своих предках. Наиболее мерзким из них является миф о так называемом «монголо-татарским иге» и вытекающем из него мифом о русском «рабском менталитете». Следует напомнить, что русские летописцы сообщали только о татарском нашествии и возникшем позже татарском государстве на юго-восточных границах Руси. О каких-либо монголах они вообще ничего не знали. Нелепость словосочетания «монголо-татары» или его синониме в научной литературе «татаро-монголы» очевидна любому разумному человеку, который начнет внимательно разбираться с этим термином. Она равна по своей бессмысленности, например, термину «арабо-евреи».

Русский создатель мифа хорошо известен – это Н. М. Карамзин (1766–†1826), русский ученик и верный последователь немца А. Шлецера. В своем труде [1, с. 277] он четко указал тот момент времени, когда Русь по его мнению попала под иго и кто конкретно был в этом виноват. В 1243 г. татарский хан Батый призвал к себе в свою ставку в степях Поволжья Ярослава Всеволодовича, великого князя Владимирского, принял его «с уважением и назвал главою всех князей российских …. Так государи наши торжественно отреклись от прав народа независимого и склонили выю под иго варваров». Слово «иго», означавшее первоначально ярмо или хомут, стало со временем синонимом другого страшного слова. И это слово – рабство.

Именно миф о монголо-татарском иге породил другой еще более мерзкий миф – о «русском раболепии», «рабском менталитете» как главной и неотъемлемой черте русского национального характера. Согласно современной украинской пропаганде у поголовно всех жителей этой страны менталитет свободных людей – вольных казаков. В этом есть главное отличие малороссов (так назывались, и правильно назывались, украинцы до Октябрьской революции) от великороссов, то есть русских. Этот тезис широко применялся в украинской националистической идеологии с момента ее создания во второй половине XIX века. Особо яростно его стали использовать иностранные и местные политтехнологи и идеологи после государственного переворота на Украине в 2014 г., явно подготавливая населения этой страны к войне с Российской Федерации. В «черном» мифотворчестве от западных и украинских пропагандистов не отставал и целый ряд российских либеральных ученых.

Ниже приведем цитату из современного российского учебника истории [2, с. 117], изданного в 2012 г. в Москве: «Большое отрицательное значение татаро-монгольского ига состояло и в том, что оно способствовало развитию в людях угодничества и раболепия перед сильными мира сего … На протяжении десятилетий ига эти черты все больше и больше проявлялись в русской жизни и … въедались в характер народа».

Академик А. Н. Сахаров и его соавторы несколько смягчили на страницах своего учебника под названием «История России с древнейших времен до наших дней» мнение Карла Маркса, немецкого ученого XIX в. и политического деятеля, о роли монголов в русской истории. Позволим себе привести только одну цитату из его русофобского труда [3]: «Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства … А современная Россия есть не что иное, как преображенная Московия». Следует отметить, что в этой своей работе К. Маркс использовал некоторые мысли, опубликованные в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзиным, официальным российского историографом. По Марксу и Сахарову монгольскими рабами быливеликие князья Александр Невский, Дмитрий Донской, великий князь Московский Иван III Васильевич. Список можно продолжить…

За Маркса особо не стыдно – он иностранец. Но российские соавторы упомянутого выше учебника явно забыли, что не только жители, но и правители Новгородской, Псковской и Смоленской земли в силу целого ряда исторических событий имели смутное представление об этом самом иге монголов и примкнувших к ним татар, а также о самом существовании монголов. В русских летописях именно этот народ вообще никогда не упоминается.

Некто Білінський Володимир в книге «Москва Ординська» [4] нашел более простое объяснение русскому «раболепию» и «рабском менталитету». Он пришел к выводу, что русские в отличие от украинцев вообще не славяне, а финно-угры – близкие родственники венгров, финнов, эстонцев, карелов и мордвы. Именно этим данный «исследователь» «убедительно» объяснил различия в национальной психологии великороссов и малороссов. Как обстоит дело с раболепием, например, у венгров, Білінський почему-то не уточнил.

Миф о «монголо-татарском иге» легко опровергнуть, если непредвзято рассмотреть некоторые давно и хорошо известные исторической науке факты. Что будет и сделано ниже.

Одним из главных героев рассматриваемых событий был ордынский хан Узбек (1283–1342), потомок Чингисхана. Правителем (царем) Царства Татарского или Орды русских летописей, в состав которой входили земли северо-восточной Руси, он стал в 1312 г. Царство Татарское имело простое и гордое самоназвание – Улуг Орду, то есть Великое государство.

Отметим, что в описываемый период времени царями в русских источниках называли только библейских правителей Древнего Востока, древнеримских и византийских императоров и ханов Золотой Орды [5]. Царь – это, во-первых, законный правитель страны, посланный ей Богом, во-вторых это суверенный, значит самодержавный и единоличный правитель. Каждый очередной ордынский царь, как законный правитель, на протяжении столетий упоминался при проведении литургии во всех церквях земель (княжеств) Руси, находившихся от него в вассальной зависимости. В 1480 г. (официальный год окончания монголо-татарского ига на Руси) часть подданных великого князя Московского Ивана III отнеслась отрицательно к его намерениям воевать против Орды, ссылаясь, в том числе на то, что московские князья издревле приняли присягу на верность ордынскому царю. Поэтому, нарушение присяги могло, в свою очередь, оказать дурное влияние на подданных Ивана III и подвигнуть уже их на мятеж против самого князя [6, с. 139–140]. В официальных документах Русского государства ханов небольшого вассального татарского Касимовского ханства, существовавшего с 1452 по 1681 гг., именовали царями, так как правители этого ханства были чингисидами, что давало им полное и законное право на царский титул.

Ордынский хан Узбек (годы правления – с 1313 по 1341) был мудрым царем, при котором Орда достигла пика своего военного и экономического могущества. При нем Царство Татарское стало фактически страной городов [7] . В поволжских степях еще до него возникли обширные районы с земледельческим населением, а все побережье Волги было застроено городами и поселками. Страна имела развитое животноводство и земледелие, широкие торговые связи с безопасными днем и ночью торговыми путями. Все это привело к развитию и процветанию богатейшей культуры, прежде всего в крупных торговых городах.

При восшествии на престол Татарского царства Узбек-хан был язычником, но в 1320 г. он официально принял ислам и вместе с ним высший исламский титул правителя – «султан», а также мусульманское имя Гийасад-Дин Мухаммед.

Греческих (византийских) и многочисленных русских православных, проживавших в ордынских городах во времена Узбек-хана, исламизация не коснулась. Еще в 1261 г. в столице Царства Татарского была учреждена Сарайская (Сарская) епархия, сыгравшая важную роль в истории Русской православной церкви, да и в истории Русского государства в целом. Она сохранилась до наших дней под названием Крутицкая и Коломенская епархия. Ее митрополит является патриаршим наместником, то есть по светским понятиям – заместителем патриарха.

Узбек-хан, был прагматичным, рассудительным правителем, склонным контролировать свои эмоции и принимать взвешенные решения.

Биографии двух других действующих лиц нашего исторического исследования – московского князя Юрия Даниловича (1281–†1325, княжил с 1303) и тверского князя Михаил Ярославович (1271–†1318, княжил с 1286) подробно изложены в двухтомнике русского историка А. В. Экземплярского «Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г.».

Юрий Данилович [8, с. 59–69] и Михаил Ярославович [9, с. 457 – 468] вели жестокую борьбу за право занять великокняжеский престол во Владимире, столичном городе северо-восточной Руси, признавшей свою вассальную зависимость от Царства Татарского. Великий князь Владимирский собирал дань (так называемый «выход») с остальных русских княжеств и отправлял ее в столицу Орды. Великий князь имел возможность перераспределить его между другими русскими князьями так, чтобы доля его земли (княжества) в «выходе» была существенно меньше, чем у других. Михаил Ярославович в 1304 г. занял великокняжеский престол, и официально сидел на нем до 1318 г. Юрий Данилович с таким положением дел не смирился и начал борьбу за титул великого князя Владимирского. Он заявил во всеуслышание о своих намерениях стать великим князем, фактически не имея на это никаких прав.

Узбек-хан, как мудрый правитель в отношении этих двух своих крайне воинственных подданных строго придерживался старинного правила, четко сформулированного еще древними римлянами: «Разделяй и властвуй». В 1315 г. Узбек-хан, видимо, по жалобе тверского князя, вызвал к себе в Орду для разборок его московского противника. Личное общение с Юрием Даниловичем подтвердило худшие опасения татарского царя о том, что Михаил Ярославович слишком усилил свое влияние на Руси.

Чтобы понизить фактический статус тверского князя, Узбек-хан решил выдать замуж за московского князя свою родную сестру Кончаку. Хан, несмотря на свою приверженность мусульманской вере, был реалистом – его сестре перед замужеством пришлось креститься и принять православное имя Агафья. Юрий Данилович получил к свадьбе ярлык (документ), дающий ему право на великое княжение.

Для того, чтобы Михаил Ярославович смирился с ханской волей, вместе с молодой княжеской четой Узбек-хан отправил целый татарский отряд во главе со своим приближенным – князем Кавгадыем. Царскую сестру, согласно ее статусу в Орде, сопровождали отборные воины и далеко не последний сановник Татарского Царства. Князь Михаил Ярославович встретил около Костромы своего родича Юрия с приставленным к нему Кавгадыгаем. После переговоров Михаил признал переход великого княжения к Юрию.

Зимой 1317 г. Юрий Данилович совместно с суздальскими князьями и отрядом Кавгадыя занялся грабежом Тверской земли. Поводом для этой войны послужило то, что Михаил Ярославович своевременно не собрал требуемую с него долю татарской дани. Тверские войска 22 декабря 1317 г. под Бортнево наголову разгромили сборную «армию вторжения» Юрия Даниловича, захватив в плен его молодую жену, брата Бориса, иных князей и бояр. Кавгадый быстро сориентировался в сложившейся обстановке, тверичам сопротивления не оказал и бежал с поля боя. Затем, на следующий день, он покаялся перед Михаилом Ярославовичем в том, что принял участие в грабеже его подданных вопреки повелению Узбек-хана и заверил князя в том, что теперь он стал его верным союзником. Тверской князь татар не тронул, одарил подарками и отпустил с миром. Юрий Данилович тем временем скрылся у своих новгородских союзников.

В сложившихся обстоятельствах Михаил Ярославович и Юрий Данилович приняли решение приехать в Орду и каждому лично изложить Узбек-хану свою версию произошедших событий. Ну, а хан должен был объективно разобраться в этом деле и определить виновного.

Но вскоре произошел крайне неприятный для обоих князей инцидент. В тверском плену умерла Агафья-Кончака, родная сестра татарского царя. Сама ли она умерла или была отравлена – это не известно. Прямая причинно-следственная связь между ее смертью и тверским походом Юрия Даниловича была очевидна. За это кто-то один из троих – ее муж либо тверской князь, либо Кавгадый должен был ответить своей головой. О событиях, связанных с тверским походом московского князя кратко, но при этом очень образно и просто рассказано в Патриаршей летописи (рисунок 1).

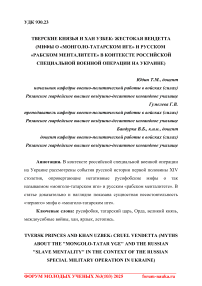

И3 'Ьздиша послы отъ Кавгадыа во Тверь ко князю Михаилу Ярославичи съ лестно, и не бысть мира, и поиде Кавгадый съ великымъ княземъ Юрьемъ Даниловичемъ Московскимъ, и1 з" Суздалскпмн кпязи, и со вс$ми силами къ ВолзЪ, и сташа па nepefeji у Волги, и воеваша много, и попдоша ко граду ко’ Твери, и за четыредесять верстъ не доидоша, и срЬте ихь кпязь Михайло Ярославича Тверьсшй на Бортепев4 съ сплою своею, и съступишася' обои полцы, и бысть бптва Benia п Ния зла, и положе Богъ князю Михаилу Ярославичи Тверскому, и одол'Ь до конца, и поб^же князь велики Юрьи Даппловпчь Московьсюй въл Новъгородъ въ мал-Ь дружин! а великую его княгиню Кончаку изымаша, иже бй сестра Озбяка, царя Ордипскаго; такоже и брата его кпязя Бориса Даниловичи поимаша, и иныхъ князей многихь, и бояръ и Татаръ изымаша, и ведоша во Тверь. А Кавгадый повелй дружин^ своей стяги поврещп, и неволею самъ поб-Ьжа" въ станы. Се же" бысть месяца Декабря въ2 22 день, въ четвертокъ3, въ вечернюю годину, за три дни до Рожества Христова; а на завтрее побоища, въ пятницу, Кавгадый приела ко впязю Михаилу Яро-славпчю Тверскому, п взя съ нимъ мпръ, и поиде къ нему во Тверь за" дружиною своею. Кпязь Михайло же Ярославичь Тверсий Татаръ Кавгадыевыхъ4 избивати пе повелЬ, по приводе ихь во Тверь, и многу честь въздаде Кавгадыю и Татаромъ его, а они лстяху, г.гаголюще": «мы отпшгЬ твои есмя, а приходили есмя на тебя со вназемь Юрьемъ безъ повел'Ьша царева, и въ томъ семя виновати, и боимся отъ царя опалы что есмя таково д’Ьло сотворили4 и многу’кровьпролили». Князь же Михайло Ярославичь ятъ в4ры имъ", и многими дары одари"’ пхъ, и отпусти пхъ съ честно. А Юрьева княгини’, сестра1 Азбяка, царя Ординскаго, во Твери умре; ипш же глаголить яко тамо во Твери зы!емъ уморена бысть Кончака великая княгини Юрьева, сестра царева, нареченная во свягЬмъ крещеши Araoia'11, и везоша’ гЬло еа изо Твери въ Ростовъ1, и положила ея въ церкви пречиста Богородицп въ Ростов'! Toi же зимы’ пршде кпязь всликы Юрьи Даппловпчь Москопь-ск1й съ Новогородцы на бродъ" къ Болз! и cpire его кпязь Михайло Ярославичь Тверсй, и ту мало бой не бысть’, и тако которающеся и" съсылающеся много смиришася, и крестомъ честпымъ укр^пишася, п поитп имъ об'Ьма во Орду.

Рисунок 1 – ПСРЛ. Том 10. Скриншот фрагмента страницы 181 летописного сборника, именуемого Патриаршей или Никоновской летописью. – Санкт-Петербург : Типография Министерства внутренних дел, 1885. – 246 с.

Источник:

В начале лета 1318 г. Юрий Данилович поехал в Сарай ал-Джедид, столицу Орды, к своему бывшему шурину хану Узбеку, царю Ордынскому. В августе 1318 г. хан вызвал тверского князя на свой суд. Через полтора месяца после прибытия Юрия Даниловича и Михаила Ярославича в Орду Узбек повелел провести суд и определить, кто же из трех князей виноват в гибели его сестры. Кроме того, князю Михаилу были предъявлены обвинения в невыплате дани и сопротивлении ханскому послу. Судьей был назначен князь Кавгадый, беспринципный подельник князя Юрия в безобразиях, учиненных ими вопреки царской воле на тверской земле, а также один из виновников ее трагических последствий. Кавгадый вынес тверскому князю смертный приговор, так как оправдание Михаила Ярославича неминуемо повлекло бы за собой его собственную смерть.

22 ноября 1318 г. князь Михаил был убит неким Романцом, явно не татарином, в присутствии прямых виновников его гибели – Кавгадыя и Юрия Даниловича, которые весело и шумно отметили смерть своего обидчика.

Тверским князем в том же году по русскому праву стал старший сын Михаила – Дмитрий Михайлович (1298–†1326) по прозвищу Грозные Очи.

Счет в вендетте, развязанной тверскими князьями, стал 1 : 1. За смерть сестры татарского царя князь Михаил расплатился собственной жизнью.

Московский князь вернулся в свою столицу в 1319 г. с ханским ярлыком навеликое княжение и пленниками: Константином, 13-летним сыном казненного Михаила Ярославича Тверского, его боярами, а также с телом самого князя. По прибытии Юрий Данилович вынудил сыновей князя Михаила – Димитрия и Александра – заключить выгодный для себя мир, после чего отдал им их брата и бояр их отца. Тело своего тверского дяди князь Юрий выдал его сыновьям и жене за большой выкуп серебром.

Князь Михаил Ярославич Тверской был погребен в тверском СпасоПреображенском соборе.

В 1320 г. Юрий Данилович попытался как-то установить более дружественные отношения с тверским князем Дмитрием и выдал свою дочь замуж за Константина, третьего сына загубленного с его активным участием князя Михаила. Того самого Константина, которого год назад он привел из Орды в Москву в качестве заложника.

Но уже в следующем году тверской князь Дмитрий Грозные Очи отказался выплачивать великому князю Юрию ордынскую дань. Юрий во главе своего войска вошел в Тверскую землю и принудил князя Дмитрия без боя уплатить дань (2000 рублей серебром), предназначенную для Орды. Затем, согласно [10, с. 54–58] великий князь Юрий вместо того, чтобы отправиться навстречу ханскому послу и передать ему собранную дань, зимой 1321–1322 гг. уехал в Новгород Великий со всем ордынским «выходом».

Дмитрий Грозные Очи в марте 1322 г. отправился к Узбек-хану. Дальнейшие события летопись описывает следующим образом (рисунок 2).

Топ» site ata кпязь Длиной Михаиловичи Тверайй, впукъ Ярославль, полде во Орду ко царю Лабаку, л многу честь прймъ он цари и отъ кпязей, и пожалова его царь Азбявъ вслниют кпяжыисмъ Володилерскюмь ПОД! веянным! кнстмъ lOpim Даниловичем!; а прело сего тай же Ажит царь даль великое княженье Вшодимерм-кое Юрыо ДапнловпчюМосковьсколу под'ь великим! кпязсмъ Михаилом! Ярославичеиъ Тверскими. Того же йта кпязь велик» Юрой Даниловичи ходи’ ратью съ Ионогородцы къ Выбору. Того же л4та кпязь велики Юрьи Даниловичи, внуки Александров!, умоли Иовогоро.даъ да бита его проводили во Орду, л швдслзъВо-вагоргда па Ikai.; и бинту ему па Урдой, и тало пршдс па пего кпязь Александр! Мпьшо-вичь Твсриай. Опъ же б^ка' ио Псков!, а казну его взята* всю, а во Псков! баше тогда* кпязь ЛлтовьскШ Давидъ, и опуду призваша5 его Повогюродцы къ сей въ Новъградъ по3 крестному целовашю; понеже Сметь пмь тогда" тЬспота отъ Шмцевъ, восвата’ бо тогда Н'Ьицы Новогородцк!а масти. И начата пороки чппитп, котище вти съ выикинъ княземъ Юрьемь Даниловичем! па Мкрн; а кпязю Юрыо Даниловичи тогда бысть самому печаль ото князя Дмитрга Михаиловича Тверскаго, яко во Орд! у царя Азбяка испроси великое кпяжете на Руси Володи морское. Того же лЬта пршде изо Орды кпязь Дмитрий Михаиловичи Тверской, внук! Ярославль, съ ножалова-шемъ отъ царя Азбяка на великое княжете Володпмерское, а съ пимь приде посол, шепъ гаязь Севевчьбуга" Того же л!та пршде изо Орды князь Иват. Данилов™, внукъ Александров!, правнукъ Ярославль, праправнук! Всеволожь, препраправнухъ Юрьа Долгорукаго; а съ пимънр1-иде посолъ сплепъ зело именем! Ахмыль, и много зла учпппша Нствскнмъ градомъ, и Ярослава взята’ si сожгоша, и много полона безчпелепо взять; я позва великого князя Юри- Даниловичи во Орду ко царю Азбяку, а сам полде ст. безечпелепммъ полопомъ во Орду.

Рисунок 2 – ПСРЛ. Том 10. Скриншот фрагмента страницы 188 летописного сборника, именуемого Патриаршей или Никоновской летописью. – Санкт-Петербург : Типография Министерства внутренних дел, 1885. – 246 с.

Источник:

То есть, согласно Патриаршей летописи тверской князь Дмитрий Михайлович Грозные Очи донес хану Узбеку, царю татарскому и русскому, о том, Юрий Данилович утаивает от него значительную часть «выхода». За это Узбек пожаловал Дмитрия Михайловича ярлыком на великое княжение Владимирское.

После этого Юрий Данилович решил вернуться с казной на Низ, то есть во Владимирское княжество. Но по пути на него напал князь Александр Михайлович, младший брат Дмитрия Грозные Очи, и отобрал у него всю казну. Князь Юрий укрылся в Пскове, а затем стал готовиться к войне в союзе с литовским князем Давидом против Тевтонского ордена.

В этот же год зимой вернулся на Русь новый великий князь Владимирский Дмитрий Михайлович Грозные Очи с татарским князем Севенчбугой. Его присутствие, видимо, было необходимо для того, чтобы Юрий Данилович признал первенство князя Дмитрия. Также возвратился из Орды и младший брат князя Юрия – Иван Данилович. Его сопровождал «зело сильный» посол Ахмыл, то есть он обладал большими полномочиями, чем просто «сильный» посол Севенчбуга. В назидание Юрию, Ахмыл на глазах его брата пограбил города Владимирского княжества, захватил и увел в Орду много русских пленных. Через брата Ивана татарский посол «пригласил» бывшего ханского зятя к царю, чтобы хан обсудил с ним по-родственному его поведение и дальнейшую судьбу.

Юрий Данилович на встречу к царю не спешил и с 1322 г. по 1324 г. находился в Новгороде Великом. Там от имени Новгородской земли в августе 1323 г. он заключил со Швецией Ореховецкий договор, в котором была четко определена граница между Шведским королевством и Новгородом а князь Юрий именовался «великим князем».

В 1324 г. князь Юрий во главе новгородцев напал на г. Устюг, взял его и принудил местных князей заключить мир с Новгородом в интересах этого города. Из Устюга Юрий Данилович все же направился в Орду. В 1325 г. туда же прибыл великий князь Дмитрий Михайлович.

Юрий Данилович проживал в Сарай ал-Джедиде. Узбек-хана от расправы над ним за утаенный «выход» вероятно удерживала память о своей родной сестре (жене князя Юрия), сгинувшей в тверском плену. Но Дмитрий Михайлович Грозные Очи из жажды мести 21 ноября 1325 г., накануне седьмой годовщины гибели своего отца, убил Юрия Даниловича на глазах Узбек-хана, царя татарского и русского, бывшего шурина московского князя. Дерзкое убийство произошло без суда и царского повеления. Кроме того, это произошло в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы, который относится к двенадцати, после Пасхи, важнейшим православным праздникам. Напомним, что в Орде находилась Сарская епархия Русской православной церкви, а она была крайне важна для проведения внешней (связи с Византией) и внутренней (влияние на Русь) политики ордынских ханов. Дмитрий Михайлович показал дурной пример всем православным подданным ордынского хана. Описание этого трагического события в Московском летописном своде конца XV века заняло чуть более двух строк (рисунок 3).

В л^то 6833. Поиде во Орду князь Дмитров Михаилович Тферьскы и шед тало уби великого князя Юрья Даниловича без цесарева слова, и не добро бяше и самому, что бо хто йеть, то и пожнеть.

Рисунок 3 – ПСРЛ. Том 25. Скриншот фрагмента страницы 167 Московского летописного свода конца XVвека. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1949. – 464 с. Источник: id=10883.

Русское духовенство и летописцы явно не одобряли акт кровной мести по языческим обычаям, совершенный князем Дмитрием Грозные Очи, но особого сочувствия убиенному московскому князю не высказали.

Хан Узбек не простил Дмитрию Михайловичу самосуда. Почти через десять месяцев, прошедших со дня убийства Юрия Даниловича, 5 сентября 1326 г. по приказу царя, отданного после долгого разбирательства, великий князь Дмитрий все же был казнен. Счет в вендетте тверских князей и хана Узбека стал 2 : 2. Причем, первыми в ней гибли ханские родственники.

Татарские ханы со времен Батыя и Ярослава Всеволодовича стали давать ярлыки на великое княжение только потомкам князя Ярослава. Это является косвенным, но важным доказательством того, между сюзереном царем Батыем и его вассалом великим князем Ярославом был достигнут договор о вассалитете, в котором, в том числе, были определены вопросы наследования великого княжения на Руси. Поэтому ярлык на великое княжение получил Александр Михайлович (1300–†1339), сын и младший брат двух предыдущих великих Владимирских и тверских князей, убитых Узбек-ханом (напомним, что в те времена государственных преступников было принято казнить только после долгих и мучительных пыток). Зимой 1326–1327 гг. вместе с князем Александром в Тверь прибыл большой татарский отряд во главе с Чолханом (Шевкалом), двоюродным братом самого хана Узбека. Чолхан, видимо, должен был подтвердить право князя Александра на великое княжение и заодно проконтролировать сбор дани («выхода»). Чолхан (Шевкал), прибыв в Тверь, повел себя нагло, а его воины начали мародерничать. Это привело к тому, что 15 августа 1327 г. в Твери произошел бунт. Чолхан и его татары, кроме тех, кто пас лошадей отряда, были поголовно уничтожены. По некоторым летописным источникам тверской князь Александр лично руководил избиением татар. Узбек-хан в ту же зиму (1327/1328 гг.) отправил карательный отряд в Тверскую землю во главе с неким воеводой Федорчуком (отметим этот фактспециально для украинских историков). Он сжег Тверь, многих жителей Тверской земли убил или угнал в рабство. Великий князь Александр Михайлович со своей семьей и дружиной сбежал в Псков. Вместе с татарами разоряли Тверскую землю и отряды нового московского князя Ивана Даниловича, младшего брата убитого в Орде князя Юрия, и рати суздальских князей.

Хан Узбек решил выдать ярлыки на два великих княжения. Ивану Даниловичу достался в придачу к Москве Великий Новгород и вместе с ним Кострома. Александр Васильевич, князь древнего Суздаля, стал по царской воле править Владимирской землей и русскими землями в Поволжье. Точное происхождение этого князя неизвестно, но А. В. Экземплярский [9, с 392–400] считает его потомком великого князя Ярослава Всеволодовича.

В 1329 г. Иван Данилович вместе с тверским князем Константином, мужем дочери Юрия Даниловича, убитого в Орде старшим братом его тверского зятя, направился в Орду. Напомним, что Константин Михайлович перед свадьбой побывал в заложниках у своего будущего московского тестя и являлся младшим братом б великого князя Александра Тверского, убившего Чолхана и уничтожившего его отряд. Хан признал Константина тверским князем, но жаждал наказания мятежного Александра Михайловича. Поэтому позже в том же году князья Иван Данилович, Константин Михайлович и Александр Васильевич пошли на Псков с целью захватить Константинова брата, а затем выдать его царю ордынскому. Феогност, митрополит Киевский и всея Руси, вероятно под давлением этих трех князей, проклял и отлучил от церкви Александра Михайловича и вместе с ним всех жителей Пскова. Церковные службы во всех псковских храмах были запрещены, жители города не могли ни венчаться, ни причаститься, ни крестить детей, ни отпеть покойников. После этого тверской князь был вынужден бежать в Литву к Гедимину, великому князю Литовскому и Русскому, но уже через полтора года вернулся в Псков и снова стал в нем княжить.

В 1332 г. князь Александр Васильевич Суздальский умер, и ярлык на великое княжество Владимирское получил единолично московский князь Иван Данилович, в будущем вполне заслуженно получивший прозвище Калита, то есть кошель для денег. Но это уже другая история.

Тем временем, бывший тверской князь Александр в 1335 г. отправил своего сына Федора на переговоры в Орду. В 1337 г. уже сам Александр, через десять лет после бегства из Твери, приехал в Орду из Пскова и повинился перед ханом Узбеком, который простил его и вернул Александру Михайловичу тверское княжение. В Тверь он вернулся в следующем году, 1338 г. Вскоре хан вновь вызвал в Орду Александра Михайловича, но тот сначала отправил своего сына Федора, а затем и сам прибыл к Узбеку. Если бы он был кровавым деспотом (именно так принято характеризовать во многих исторических трудах практически всех ордынских правителей), то князь и его сын не приехали бы к хану просто из инстинкта самосохранения. Да и путь в Псков и в Литву по-прежнему был открыт.

Князь Александр до самого последнего момента своей жизни как-то пытался договориться с Узбеком, например, пришел на прием к одной из ханских жен и пытался через нее повлиять мужа. И это несмотря на то, что при его княжении был убит двоюродный брат царя и вырезан татарский отряд, а до этого Александр Михайлович отобрал ордынский «выход» у московского князя Юрия Даниловича. Дальнейшая судьба этого «выхода» по источникам не прослеживается.

После недолгого разбирательства 28 октября 1339 г. Александра Михайловича и его сына Федора казнили. Тверским князем повторно стал Константин, младший брат Дмитрия и Александра Михайловичей, казненных по приказу Узбек-хана. Ни один русский источник ясно не объясняет, за что и почему был казнен в Орде тверской князь Александр Михайлович и его сын. Наиболее достоверная причина этой казни по нашему мнению – это кровная месть. Счет в жестокой вендетте тверских князей и хана Узбека закончился с соотношением погибших родичей 4 : 3 в пользу татарского царя. Редко в какой стране, редко у какого народа можно найти княжеский род, начавший смертельную для него кровавую вендетту против родичей верховного правителя, одного из самых могущественных за время существования этой державы. Хотя полномочия татарского царя были, видимо, жестко ограничены правами потомков князя Ярослава Всеволодовича.

Рассмотренные выше события первой половины XIV в. убедительно показывают, что миф о «рабском менталитете» русских является лживым продуктом русофобии. Он закономерно вытекает из другого базового «черного» мифа русской истории – мифа о «монголо-татарском иге». который не соответствует реальным взаимоотношениям между татарскими царями и их русскими подданными. В ходе специальной военной операции России на Украине оба этих мифа применяются противником для того, чтобы внедрить в мысли малороссов ложный тезис о национальном превосходстве украинцев, как подлинных потомков древних славян, над русскими, которые, согласно вражеской пропаганде, являются финно-угорским народом, погрязшем в вековом рабстве.

После победы русского оружия рассмотренные в статье «черные» мифы о русской истории быстро выйдут из употребления на Украине и вскоре исчезнут.