Творческий диалог Нальбия Куёка и Юрия Кузнецова: национальное, народное, гражданственное

Автор: Третьякова Е.Ю.

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Освоение классики: научные и просветительские аспекты

Статья в выпуске: 3 (35), 2023 года.

Бесплатный доступ

На материале переводов стихотворений выдающегося адыгского поэта Н. Ю. Куёка (Нальби), выполненных Юрием Кузнецовым, ставится вопрос о творческом методе, объединившем этих двух гениев. Оспаривается идея причислить Нальби к авангардному искусству, Ю. Кузнецова - к модернизму или постмодерну. Плодотворное сотрудничество этих художников с ярко выраженной мифологической доминантой мировосприятия позволяет трактовать их 30-летнее творческое взаимодействие как богатырское состязание поэтов-эпиков. Оба стремились совместить народное начало с восприятием мира как Целого. Пересечение, взаимообогащение категорий «национальное» и «народное» достигло у них объема, разомкнувшего рамки задач литературы XX в. Прослеживая смысловые и типологические связи с произведениями В. Жуковского, А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, И. Бунина, автор статьи показывает, что силы мифомышления привольно совмещают высказывания поэтов разных национальностей и разных эпох.

Литература народов России, н. ю. куёк, ю. п. кузнецов, межкультурное взаимодействие, национальное, народное, классика отечественной поэзии xix-xx вв

Короткий адрес: https://sciup.org/170204348

IDR: 170204348 | УДК: [[808.1:82-1]:7.071.3]:351.858(470.621)”197/198” | DOI: 10.36343/SB.2023.35.3.002

Текст научной статьи Творческий диалог Нальбия Куёка и Юрия Кузнецова: национальное, народное, гражданственное

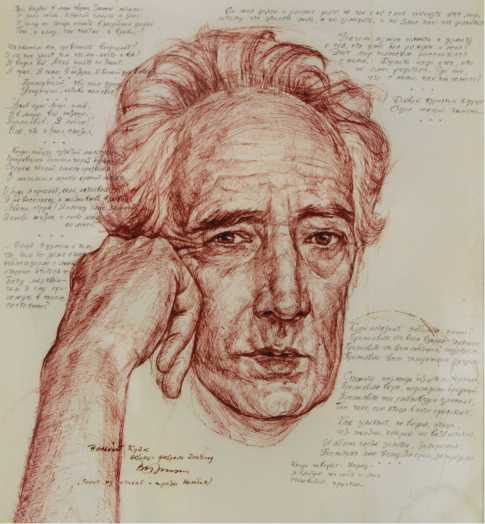

Рис. 1. В. Ф. Баркин. Портрет Нальбия Куёка (рисунок, 2005 г.)

Fig. 1. Vitaliy Barkin. Portrait of Nalbiy Kuyok (drawing, 2005)

Нальбий Юнусович Куёк (Рис. 1) отмечал день рождения с полугодовым перерывом дважды в год: в июле, согласно данным паспорта, и в феврале, когда он рожден на самом деле. С учетом этого биографического момента (в документах дата 20 июля 1938 г., но он появился на свет в феврале 1839 г.) культурная общественность Республики Адыгея приурочила к 85-летнему юбилею поэта полугодовой комплекс мероприятий в сфере образования, театра, кино (показ фильма «Сумерки надежд», снятого по сценарию Н. Ю. Куёка), библиотечные чтения, выставки книг. Готовятся возобновить театральные постановки, сделать переиздание его сочинений вдобавок к выпущенному в 2011 г. восьмитомнику [9]. Осенью на базе Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т. М. Керашева пройдет научная конференция по наследию замечательного художника слова, что, надеемся, обогатит массив работ о его творчестве. Гениальные прозрения потомкам понятны глубже, чем современникам. Тем более что на смену «времени разбрасывать камни» явно пришло «время их собирать».

Доминанта поэзии Нальби (под таким псевдонимом публиковался Нальбий Куёк) — откровение о единстве мира.

В том факте, что Нальби-прозаик пока что оценен выше Нальби-поэта (в 2004 г. удостоен Государственной литературной премии Республики Адыгея за роман «Вино мертвых»), заметно сходство с судьбой Ивана Алексеевича Бунина, более известного своей прозой, тогда как сам он в первую очередь считал себя поэтом. Такого рода неясности гуманитаристи-ка XX столетия оставила за собой как шлейф недоработок, порой явных ошибок. Преувеличивая значимость модернизма и постмодерна, она умалчивала о вкладе эпических дарований. Все яркие феномены были причислены к искусству авангарда, рассуждения о «магическом реализме» препятствовали познанию глубинных скреп народного бытия (ведь магия необъяснима). Исправить подобные ошибки можно при культурно-философском повороте, сосредоточивающем внимание не на индивидуальных началах, а на интенциях поэтического творчества, которые наполняют категорию национальное содержанием народным, граждански созидательным, ответственным за жизнь. Задача нашей статьи — наметить один из возможных путей к этому. Непосредственным объектом изучения послужит творческий диалог, начало которому дали переводы поэзии Нальби на русский язык, сделанные Юрием Кузнецовым.

В методологический инструментарий исследования вошли сопоставительный анализ текстов (с учетом оригиналов на адыгейском, подстрочников и художественных переводов на русском языке, сделанных различными авторами), историко-биографический метод (почерпнутые из литературы и устных воспоминаний родственников Нальби и Ю. Кузнецова сведения о творческих контактах, взаимных оценках и характеристиках), типологический анализ художественного метода, развитию которого во многом способствовало многолетнее взаимодействие этих выдающихся поэтов. Говоря об эпической доминанте их мировоззрения, мы оспорим подходы к Нальбию Куёку как авангардисту и Юрию Кузнецову как выразителю установок постмодерна (спецификацию, которую пыта- лись дать литературоведы, истолковывающие этих авторов как обреченных на одиночество и непонимание).

Участники творческих семинаров Ю. Кузнецова в Литературном институте подтверждают, что Юрий Поликарпович давал очень высокую оценку поэзии Нальби. В сохраненном Мариной Гах конспекте лекции «Образ камня в мировой поэзии» читаем: «Нальби — сильный поэт. “И камни родною землею назвал”. В “Нашем современнике” № 5 1995: “Послушай, не шорох ли каменных трав / Мы слышим, к холодному камню припав”» [19, с. 61].

Насколько Нальбий Куёк дорожил вкладом Ю. Кузнецова в мейнстрим русской и мировой поэзии, видно по отзыву, присланному им автору книги «Пламя поэзии» (1982) Вадиму Дементьеву: «Лермонтова из XIX века предпочитаю другим. Вообще я заметил, что адыгам Лермонтов ближе, чем другие русские поэты, даже Пушкин. Блоком долго “болел” — сейчас люблю его ясно. Маяковский был моим кумиром лет пятнадцать, знаю, что буду любить его всю жизнь. Поочередно переболел Есениным, Ахматовой, Цветаевой. Они останутся со мной. Изучаю Тютчева, Заболоцкого… Интересен Ю. Кузнецов, он мне очень понятен и близок. Недостатки его вижу, как свои. Его уму предстоит много тяжкого труда, иначе ему не совладать со своей душой. Он очень русский, тяготеет к фольклору, поэзия его полна предчувствий» [Цит. по: 3, с. 100].

Как видим, кузнецовский путь к осознанию единства личности и мира был для Наль-би родствен и близок. Гений понял гения, взаимодействие крепло более 30 лет. Искры прозрений, которыми они делились в творческом диалоге, дали удивительный по мощи результат. Их читатель получил бесценную возможность пройти — от реплики к реплике — путем, на котором выдающиеся поэты строили и зеркально выверяли друг в друге целостное миропонимание. Так работают (ищут и находят возможность «совладать со своей душой») не лирики, а эпики. Учтем это и проверим гипотезу о том, что оба раздвигали рамки искусства XX столетия, чтобы разжать тиски индивидуализма ради победы народного начала.

Прежде чем начать разговор о поэтическом материале, полезно разобраться: в чем неверны характеристики Н. Куёка как авангардиста, Ю. Кузнецова как модерниста или постмодерниста.

Склонные к такой трактовке критики (К. Анкудинов [1] [2], В. Огрызко [16] [17] Н. Переяслов [18]) акцентируют мрачность, одиночество, непонятость поэтов-гениев.

Однако с таким выводом согласны далеко не все. Так, Шамсет Шаззо («Уроки лирической медитации…») ответила на упрек в «непонятности, запутанности стихов Нальбия Куёка»: «что ж… действительно, не все понятно сразу, с первого прочтения. Думаю, это не аргумент для отрицания лирики одного из самых оригинальных и самобытных поэтов конца XX столетия в нашей стране. А может быть, и не только в нашей — как знать, пройдут года… десятилетия… и скажем: во какой был художник, а ведь не заметили, не оценили?» [23, с. 88]. Подчеркнув: «Н. Куёк не повторяет азы авангардистской эстетики», «мир, в котором пребывает герой Н. Куёка, намного сложней и иронически трагичней» [23, с. 82], исследовательница все же примкнула к нарративу об авангарде как неподчинении официозу. Экстраполировала на характеристику творческого метода Нальби «исходные методологические позиции» австрийского художника Рудольфа Нойхаузера, который полагал, что в основе значения термина авангард «лежит представление об активном протесте, призывающем к борьбе с утвержденными в обществе фиксированными нормами, которые радикальным образом ставятся под сомнение. При этом общественные и культурные нормы понимаются как взаимно себя обусловливающие» [15, с. 128]. Мы обращаем внимание на статью Ш. Шаззо, поскольку за философским выводом этой работы — «все в мире превратилось во врагов человеку, потому что сам человек стал врагом всему; мир ушедший и мир настоящий, мир приходящий противопоставлены друг другу» — стоит признание возможности мира неразорванного. О позитивной направленности искомого научного подхода говорит и то, что исследовательница трактовала эволюцию Нальби как путь от метафоры (метафора — индивидуальноавторский перенос смысла) к символу и метаморфозе (это переносы неавторские) [22].

Кирилл Анкудинов, напротив, настойчиво искал усиление индивидуального начала, говорил о движении Нальби «от мифа к новелле» (новелла — жанр европейской литературы Нового времени, активизировавшийся в эпоху индивидуализма) [2]. Он и творчество Ю. Кузнецова отнес к «странному, таинственному, полному сюрреалистических образов, малопонятных аллегорий, неясных намеков» стихотворству, близкому к мифотворчеству. Причем рисовал миф стихией зомбирующей: «Юрий Кузнецов… осознал… что человек — это кукла, полумашина, полностью контролируемая, зомбируемая мифом, “многовековым наследием предков”» [1, с. 9]. В эссе «Меченый атом» К. Анкудинов назвал Юрия Поликарповича «невероятно скрытным человеком», Штирлицем, который «никогда не афишировал того, что читал» [1, с. 8].

Видимо, в знак солидарности с К. Анкудиновым Вячеслав Огрызко открыл этим эссе книгу «Звать меня Кузнецов. Я один» (2013), где дана большая коллекция критических отзывов. И назвал собственное послесловие к пятитомному собранию сочинений Ю. Кузнецова «Мрачный,одинокийталант» [17], явно продолжая работать над созданием полосы отчуждения между поэтом и читателями. О художественном методе Нальби у В. Огрызко (статья «Больше чем донор») сказано, что это авангардизм: «Кузнецов взял в союзники Нальбия … Не владея адыгейским языком, он на интуитивном уровне почувствовал в этом поэте значительного художника-авангардиста, который в своих творческих устремлениях продвинулся намного дальше черкесских коллег» [16, с. 205–206].

Заметим мрачно-раздраженный тон, свойственный этой группе соратников по литературно-критическому цеху: не желая быть уличенными в подтасовке доводов, критики пишут, как бы не замечая разницы между собственным (отчужденным в целях приватного использования индивидом) и своим (народным, национальным). Это особенно видно по статье Николая Переяслова «Латентный постмодернизм Юрия Кузнецова» в журнале «Сибирские огни» (2005, № 10): «Используя в качестве исходного материала для своих сочинений сюжеты, образы и ге- роев мировой или отечественной классики, народного фольклора и религиозных преданий, фактически невозможно обогатить их своими перифразами», — утверждает Н. Переяслов. Заявляя, что такие «идейнофилософские и художественные векторы» «направлены не по восходящей, а — по ниспадающей», он подытоживает: это не добавляет им глубины прозрений, а «отчерпывает часть присущей первоисточникам духовной энергии на оживление… мертворожденных литературных гомункулусов» [18].

Читая столь резкие инвективы в адрес художников, которые берут в «безраздельную личную собственность» все, что нужно для «“приватизации” не принадлежащих им культурных ценностей», невольно вспоминаешь нечто противоположное. Вообще-то крылатая фраза «Je prends mon bien où je le trouve» (франц. — «Беру свое там, где его нахожу») известна с мольеровских времен и очень нравилась А. Пушкину, Ф. Достоевскому как прямое руководство к действию.

Индивидуализм взошел на пик в модернистском XX столетии, но канет за горизонт: критика, не чуткая к общенародным, общенациональным достижениям художественной мысли, поблекнет, а свет настоящей поэзии останется. Аура гениального (энергия живых связей Бытия) сама уводит от неточных, смутных, в корне неверных суждений. Тут читателям важно прислушаться к диалогу поэтов, учась не узкому дискурсивному, а объемному мышлению. Уделим внимание философскому собеседованию о единстве мироздания, чтобы увидеть рожденное отнюдь не в схватке за «приватизацию», а в стремлении высвободить современников из тисков индивидуализма.

Поэзия Нальби практически сразу была оценена как вклад не только в адыгейскую, но и в братскую советскую, в мировую литературу. С 1970-х гг. стихи его активно переводили на русский, азербайджанский, болгарский, чешский, турецкий и другие языки мира. Среди полутора десятков отечественных переводчиков было немало настоящих мастеров стиха — Владимир Бояринов, Владимир Цыбин, Мария Аввакумова, Геннадий Фролов, Татьяна Реброва, Аслан Шаззо и др.

Почему выполненные Юрием Кузнецовым переводы Нальбий Юнусович ценил особо? Тандем с этим соавтором был состязанием, о котором сказано: «переводчик в стихах — соперник». Работа с народными началами ми-фомышления шла не на уровне лирики (лирика — пространство чувств субъекта). Они соревновались в раздолье эпоса. Оттачивали умение находить поверх языковых, жанровых, идейно-понятийных границ точку схождения лучей энергии, которые при проекции на земной мир касаются всего — любых доступных человеку пространств «сейчас» и «в иных временах и эпохах».

В таких пределах поэтического действия душа — феномен не камерный, не индивидуальный. Тут богатырское состязание поэтов имеет целью собрать мир, неразрывно соединяя грани понятия родное . Отсюда (в приведенном нами письме к В. Дементьеву) сопряженность цели «совладать со своей душой» с неимоверным объемом работы («предстоит много тяжкого труда»). Решая бескрайне огромную задачу все сроднить, все оживить, гении помогают людям интуитивно верить целостности мира, не страшиться необъятного. Ими движет прови́дение, и они гениальны, поскольку верны имманентной матрице, благодаря которой миф органично растет как Древо народного бытия, крепкое вековыми корнями (прошлое), питающими ствол и крону (настоящее и будущее). Восстановить матрицу (геном воспроизводства и трансляции органично развитой этнической культуры) можно, если живешь и действуешь как неотъемлемая часть Целого. Вместе с такими поэтами-провидцами читатель учится ценить и поддерживать скрепы прочных многовековых звеньев родного.

Мы писали о таком типе мифопоэтического сознания [20] и говорили, что термин «магический реализм» не столько раскрывает, сколько вуалирует экраном непроницаемой таинственности внутренние механизмы устойчивости культурного бытия.

Нальби был убежден, что Целое не в словах: «…Даже самые точные слова — это всего лишь чье-то мнение, чьи-то ощущения, чья-то попытка дать обозначение тому, что понимает до конца только сердце» [14, с. 85]. «Истина, — говорил Н. Куёк, — не может быть свойственна одному, она тогда истина, когда все находят в ней себя» [14, с. 86]. Не будет преувеличением назвать пафосом творчества этого художника неколебимую убежденностью в том, что только откровение Истины (возможность для человека найти в ней себя) вернет нас к краеугольному камню Бытия. Тогда, когда многие разбрасывали камни, он твердо отстаивал ответственность и обязанность поэта не дробить, собрать воедино обличья жизни: построить дом, очистить дорогу к вершине, дать путь звонкому ручью… Мало кому из художников удалось, как Наль-би, вочеловечить процесс собирания камней. «Ты камни родною землею назвал / И щедро возделать ее возжелал. / И камни в твое полетели лицо… / Летят и в меня эти камни…» [12, с. 149]

Приведем это стихотворение на адыгейском языке:

Мыжъофы плъырхэр

Уичlыгу кlасэу

О пlуагъэ, уащылэжьэнэу… Уичlыгу олэжьы — Мыжъор къэтакъо.

Сэри къыкlэтакъо сынэгу.

Мыжъоу къэтакъорэм Орэд хэпшlыкlынэу, О пlуагъэ, псы макъэм фэдэу… Мыжъор олэжьы, Унэгу къыуlэзэ.

Къеуlэ сэри сынэгу ащ.

Ошъогум уитэу Орэд къэоlо, Жъуагъомэ джы уанэсыгъэу. Къеутысэхы

Мыжъо жъгъэй сапэр.

Сэри сынэгу зэлъеупlыцlэ.

Зыlаж, сыкъыуаджэ, О сыкъыуаджэ, Цlыфыр. Сыдэущтэу, къысаlу, Мыжъоу къэбыбрэр Унэу эгъэчъыщт,

Мыжъоу сынэгу къыкlэтакъорэр?

Заlаж, сэгъэукъэбзых Сичlыгуи сиогуи, Сэгъэукъэбзых, Гъэбэжъу сылэжьынэу. Хьаумэ мыжъо уца къэбгъэкl пшlоигъор? Мыжъо орэд уусыщта? [7, с. 41]

С подстрочниками лирики Нальби Юрия Поликарповича познакомил Владимир Бояри- нов. И одним из первых откликов Ю. Кузнецова на прочитанное стал шедевр «О, миг! Это камень проснулся». Реплика, лапидарно кратко (напомним, lapideus, по-латыни означает «сделанный из камня») и точно провозгласившая, что бездушие — пустота, а мироздание насквозь одушевлено и едино:

О, миг! Это камень проснулся

И мира пустого коснулся,

И каменным стал этот мир.

Всё сущее камень сломил.

Дороги назад оглянулись,

Все стороны света замкнулись,

И молния в камень ушла…

И камню открылась душа [13, т. 3, с. 31].

Стихотворение создано 8 марта 1972 г. в паре с миниатюрой «И купол, и воздух немеет», которую Юрий Поликарпович счел менее удачной и никогда не публиковал. Однако все же не следует забывать об заклятье на грех предательства. Это произведение говорит: пришло время вернуться к Евангельской мудрости, очнуться от морока. Преображение из размытого в твердое помыслено всеохватным: как холод кристаллизует воду, отказ от предательства всего живого изменит и укрепит людей. Видя, как застывшие осиновые ветви схвачены холодом («Осиновый лес каменеет, /Листами едва шевеля» [13, т. 3,с. 352].), мы разделяем это ощущение, будто бы охватывающее внутренней кристаллизацией и нас. Так Юрий Кузнецов откликнулся на образы-архетипы дерево, лес , неразрывно и естественно соединенные в палитре Нальби с архетипом камень .

Мартовский 1972 г. диптих подтверждает, что в свободном диалоге поэтов отнюдь не требовалось ничего «присваивать»: пути творческого взаимодействия вели к эпическому уровню восприятия / отображения беспредельно широких процессов. Для такого охвата нужна точка для взгляда высшая (ум не человечий, а Божий); душа не частная единичная, а соборная (всего народа). И несгибаемая уверенность в том, что времена, эпохи меняются, а Истина вечна. На фоне подобной системы координат термин авангард и вся парадигма эстетики модерна оказываются системой идей претенциозной и обманчивой. Расклад объективных данностей, которому следовали древние цивилизации, выявляет пустоту разглагольствований о небывалом доселе будущем, суетность попыток формально воспользоваться декором «больших стилей». Истинно большое в культуре не предает Истину, но это недоступно эгоцентрикам, которые желают приспособить к своим прихотям, растранжирить на потребу себе все, к чему мимолетно прикоснулось их внимание. «Большие стили» требуют целостности, веры в святость Бытия. Не станешь живым и чутким к его природе, если ты не способен служить Истине.

Юрий Кузнецов и Нальбий Куёк обрели друг в друге нежелание подменить творчество игрой, оба они не соблазнились идеей амбивалентного фривольного обращения с законами естества в угоду модернистским экспериментам.

Заносивший в свой дневник содержание бесед с Юрием Кузнецовым скульптор Петр Чусовитин сделал в декабре 1985 г. следующую пометку: «произведение — это сфера, в которой всякая затрагиваемая точка (слово) воздействует решительно на всю сферу». Этот свой тезис Юрий Поликарпович пояснил примером: «“Ах вы голые карлы протекции” я заменил на “ах вы голые карлы обмана”… сразу появился объем! Я создавал объем. Да и чутье надо иметь. Прямой смысл нужен в статье. А в русском литературном творчестве — объем, простор, воздух, полет, свободный жест» [21, с. 299].

Целенаправленно идя к возможности выразить целостность, самодостаточность общенародно освоенного смысла, Ю. Кузнецов создал медитативный шедевр «Солнце Родины смотрит в себя» (1988), показывающий, как вообще аккумулируются и достигают абсолютной законченности наиболее продуктивные поэтические идеи. «Наш пустырь, где рыдает судьба / И мерцает отеческий пепел» [13, т. 4, с. 327] — поверхность таинственно светлого, изнутри сияющего шара, в глубине («в сердцевине», «на дне сердца») которого хранится прошлое (как Китеж, скрывшееся с глаз наследие былых поколений). Подобными философскими конструкциями интересовались А. Пушкин (магический кристалл), Л. Толстой («круглый» характер Платона Каратаева). По большому счету именно такого типа художникам дан шанс стать классиками художественного реализма.

Есть все основания называть творческий прорыв Ю. Кузнецова и Н. Куёка к реализму достоянием семьи братских языков нашей страны, убедительно явившим взаимосвязь вершинных достижений отечественной литературы как скрепу на многие века и времена.

Сказать об этом подробнее помогает составленное Вадимом Кожиновым предисловие к книге стихотворных переводов Юрия Кузнецова «Пересаженные цветы» (1990). Кузнецовские переводы, подчеркнул В. Кожинов, лучшее доказательство мощи поэта и такое подспорье к открытию этой мощи, каким не могут быть даже его собственные произведения:

«…В собственных творениях Юрия Кузнецова (как, конечно, в творениях каждого поэта его масштаба) явлен совершенно самобытный, до того никому неведомый поэтический мир. Сталкиваясь с этим миром, читатели оказываются перед необходимостью не просто познакомиться с еще одним явлением из какого-то уже известного им ряда явлений, а освоить еще, так сказать, неизведанную страну, открыть неизвестную планету. И для того, чтобы это осуществилось, читатели вынуждены... развить, расширить свои представления о природе поэзии — признаюсь, что в свое время, пятнадцать лет назад, когда я вживался в первую зрелую книгу Юрия Кузнецова “Во мне и рядом — даль” (1974), мне в какой-то мере пришлось именно изменить свое понятие о том, что есть поэзия.

…Далеко не все готовы понять и всецело принять поэзию Юрия Кузнецова и потому, что в ней воплощены свои — выступающие достаточно резко и твердо — убеждения… Иное дело — его переводы произведений других поэтов… огромность его поэтического дара как такового предстает в переводах, если угодно, не “отягощенной”… “идеологией” (в смысле — совокупностью убеждений) поэта. Вот почему уместно советовать читателям сначала воспринять переводы Юрия Кузнецова, а потом уже — его собственное творчество» (Курсив В. В. Кожинова) [4, с. 3–4].

Вдумчиво характеризуя природу самобытного (того, что живет по своим внутренним, а не навязанным извне законам), критик на собственном читательском опыте уловил и раскрыл очень важный парадокс. Хотя ми-фомышление, которым наделяет поэта его народ, самобытно, однако именно народный тип мышления привольно пересекает межъязыковые и межкультурные границы.

Мы говорили, что как соавторы Н. Куёк и Ю. Кузнецов почувствовали и подтвердили, что богатырским возможностям мифомышле-ния различие земель и эпох не преграда.

Стихотворение «Богатыри» («На свет от звезды, как старинные раны…») справедливо назвать сердцевиной сборника «Пересаженные цветы». На адыгейском автор назвал поэтический рассказ о Бжедугских курганах «Пелыуанхэр»:

Чэщ зэрэхъоу, Бжъэдыгъу шъофым, Бжъэдыгъу шъофэу жъогъо нэфым Батыр lуашъхьэхэр щызэгокlых.

Шъоф зэикlэу жъогъо нэфым

Пелыуанхэр щызэlокlэх.

Шыр мыпырхъэу, сэр мылыдэу,

Зы лъэмакъи зыхамыдэу, Зэтыралъхьэ яшыуанэхэр, Лъэмэкъэнчъэу, сэр мылыдэу, Ежьэх шыухэр — пелыуанхэр.

Псыхъор чъэрэу мэlушъашъэ. Мэзы кlырыр осэпс пкlашъэу, Огу чlэгъым щымамыр.

Псыхъор фэмбэу мэlушъашъэ, Нэпкъы бгъутlури хьэсэ кlыр.

Зыкъещэи мазэм шlэтэу,

Тыжьын ощхым шыухэр хэтэу, Адыгэ чlыгур зэлъакlухьэ.

Огум щесы мазэр шlэтэу, Чlыгуи огуи зэхэткlухьэ.

Мак1ох мэзхэркъызэпачы,

Хьэсэ к1ырым лъагър хачы, Янэплъэгъуи сакъышъ сакъ.

Адыгэ ч1ыгум лъагъор хачы, Ау къыщы1урэр мамыр макъ.

Щызэхэпхрэп гъыбзэ псалъэ, Щызэфаш1рэп хьадэгъу п1алъэ, Огу нэфынэр щыгъэ1агъ.

Щабзэр шъуйрэп, сэр щылыдрэп,

Пый шыудзэр къыщидыдрэп, Гупсэфып1эу к1ымы — сым.

Шыр къэщыщрэп, сэр щылыдрэп, Ч1ым рэхьатыр щыбысым.

Зыщегъазэ огум мазэм,

Пелыуанмэ къытрагъазэ —

Батыр бгъэгум щыпсэфыгъ.

Ек1отэхы огум мазэр, Ошъо чапэр къэнэфыгъ.

Нэф къэмышъзэ, нэфы лъагъор

Зэреlопщэу огу жъуагъом,

Шыухэр lуашъхьэмэ аlохьажьых.

Зэрэкlуасэу огу жъуагъор,

Батыр lуашъхьэхэр зэгохьажьых [7, с. 22].

Перевод этого произведения стал эпицентром, аккумулирующим суть замысла книги «Пересаженные цветы» в целом. Но в эпический объем входит очень многое, в том числе и крылатое высказывание Василия Жуковского: «переводчик в прозе раб, переводчик в стихах — соперник». Заглавие «Пересаженные цветы» коррелирует с известным высказыванием Ивана Киреевского: даровитый литературный критик пушкинской поры отзывался о переводческом мастерстве Василия Жуковского как об умении пересаживать цветы поэ- зии одного народа на почву другого.

Как вспоминает Жанна Хамедовна Куёк (жена поэта), по поводу стихотворения «Богатыри» Нальбий Юнусович говорил: Кузнецов в свой перевод внес много русского.

В стихотворении о курганах-могильниках древней степи нераздельно и неслиянно встают все «тени великих забвений / И ратной судьбы» [12, с. 148]. Знакомый с классической поэзией читатель уловит в этом кузнецовском переводе эхо баллады «Ночной смотр» Василия Жуковского и эхо ее немецкого прототипа, созданного Иозефом фон Цедлицем.

ревел поэму «Танец тфокотля» и пять стихотворений: «Баллада о мальчике и небе», «Юноша из аула», «Домик для дождя», «На ветер волос…», «Богатыри», входивших в сборники «Танец надежды» (1979) [11], «Светлый круг» (1982) [8], «Звезда близка» (1984) [6].

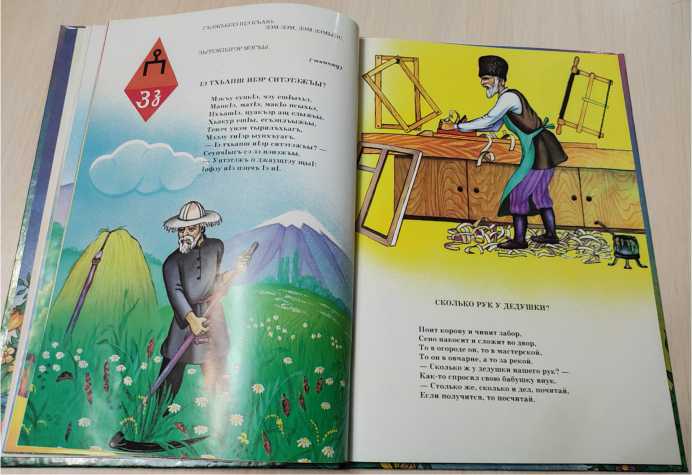

Позднее еще восемь лирических пьес вошли вкупе с переводами Татьяны Ребровой в сборник «Продрогшая вишня» (1986) [10]. Среди них «Куст калины красной» (по названию этого произведения озаглавлен подготовленный Адыгейским отделением Краснодарского книжного издательства сборник 1985 г. [7]), стихотворение «Под текучим деревом дождя» замечательное как антиномическая пара к стихотворению «Домик для дождя» (тоже ставшему программным, дав название двуязычному русско-адыгейскому сборнику стихов Нальби, адресованных детям (Рис. 2) [5]).

Жанна Хамедовна Куёк поделилась с нами следующим интересным наблюдением. Нальбий Юнусович передал Ю. Кузнецову целую кипу своих подстрочников, где были и новые, не изданные на тот момент стихи. Выход в печать русскоязычного текста — кузнецовского перевода «Под текучим деревом дождя» — почти на год опередил публикацию оригинала «Чъыгэу ощхым хэш1ык1ыгъэр» («Дерево дождя») на адыгейском языке.

Уместно сказать еще несколько слов о том, что переводческую работу активно стимулировали заказы столичных издательств. Когда в 1970-х «Современник» и «Советская Россия» начали знакомить читателей страны с лирикой и поэмами Нальби, инициатива Владимира Бояринова привлечь Юрия Кузнецова к переводу стихов адыгского поэта раскрыла равновеликость дара, созвучность присущего этим авторам неметафорического типа ассоциативности.

В 1976–1978 гг. Юрий Поликарпович пе-

Рис. 2. Две страницы из книги для детей «Домик для дождя» (2000).

Fig. 2. Two pages from the children’s book House for Rain (2000)

О художественном достоинстве переведенных Ю. Кузнецовым в 1980-х гг. стихотворных текстов можно прямо утверждать, что их ткань эпична, а не лирична: скреплена гипертекстовыми антиномиями. Так, огненные символы бессмертия, знакомые по героической «Балладе о мальчике и небе», и светлые тона зарисовки «Юноша из аула» концентрирует «Последний нарт» (Ю. Кузнецов взял название «Аужырэ нартыр» для стихотворения, которое в оригинале озаглавлено «Шыу закъу» — «Одинокий всадник»). Объем и энергетика взаимных перекличек делали все более очевидными природные качества метафизики поэтов: нераздельную целостность своего персонального мифа оба, Нальби и Кузнецов, упрочивали и взращивали как плоть от плоти мифа национальной культуры. Этнонацио-нальные краски и специфика отнюдь не терялась, а становилась все богаче и мощней как спектр огромной палитры российского братства культур и народов.

Культурно-гражданственный смысл такой работы еще предстоит раскрыть и оценить по достоинству, определить, что явилось школой поэтического мастерства и школой гражданского взросления для наиболее сильных талантов большого интернационального круга дружественных литератур.

Не потому ли на эти таланты ополчаются критики, которым хочется убедить всех в «непонятности» гениев и обреченности их на одиночество? Для ответа на вопрос придется еще раз вспомнить эссе «Меченый атом» К. Анкудинова, где утверждается, что «жизнь нашего современника — миф, миф и еще раз миф»; миф истолкован как зомбирующая инстанция и об идеологии соотечественников говорится: «позднесоветская эпоха была обиталищем непуганых гуманистов-рационалистов. Советских людей тщательно ограждали от всех несоветских мифов. Советские люди жили в запаянной колбе с вакуумом» [1, с. 9]. Заключениям эссеиста свойственно мало такта и много высокомерия: «Советские люди не понимали Юрия Кузнецова. Они считали, что парень просто выделывается — умничает, манерничает, оргинальничает… А Юрий Кузнецов не выделывался… Мифы разрывали этого человека (мифомедиума) на части, сжи- гали изнутри. А он мог их выплеснуть только через вдохновенно-смутный “избяной сюр”. Ведь он был не Элиотом, не Паундом, не даже “ленинградским филологическим мальчиком”, он был всего лишь провинциалом-кубанцем по фамилии Кузнецов» [1, с. 9]. Поскольку запрограммированная в названии эссе «Меченый атом» идея дает и нам право прибегнуть к аналогиям из области естественных наук, ответим следующее.

Культурный потенциал народов аккумулируется в коллективном бессознательном как вещество текуче подвижное, но внутренне скрепленное «молекулярными связями». Гармонизируя эти скрепы, люди оберегают вещество жизни от распада на отдельные друг от друга «атомы» («атом» — лат. individ ). Как показало XX столетие, выбросы энергии распада, будь то коррозия личности или буйство толп, не менее губительны для культуры, чем цепная термоядерная реакция — для всего живого.

Художники — защитники живой материи мироздания, Юрий Кузнецов и Нальбий Куёк, вопреки распаду, крепили всеобщие, не инди-видуальнозаданныемерысоприсутствиячело-векав бытии.Мыпосвятилиэтомунашсовмест-ный с Ж. Х. Куёк доклад на Международной научно-практической конференции по творческому наследию Ю. П. Кузнецова (16–17 февр. 2023 г.). Конференция называлась «Поэма презирает смерть», ее озаглавили строкой из поэ-мы«Дом» (часть III«Зеркало», 1972–1973).

Кузнецовская поэма изумляет неевропейской выделкой сознания и той мерой истинности, от которой не спрячешься ни за какими экранами и стенами. Напомню четыре строчки, которые при первом прочтении подействовали на меня как распахнутое окно, под сквозняком которого скукоживаются «изыски раздумий»:

Стоит раздумье на пути

Встревоженного духа,

Как будто бьется взаперти,

Стекла не видя, муха [13, т. 3 с. 80].

Пробирки «философий» — пустое стекло. Ю. Кузнецов выдвигал как творческое кредо тезис «все розное в мире едино». Его сти- хотворение «Стихия» (1979) близко к идее поэмы Н. Куёка «Противоречия»: поэзии дано излечить «сбитые до мозолей в дороге» человеческие души, сказал один; поэзии дано смирить безжалостную турбулентность мира, добавил другой.

Стихия

Я видел рожденье циклона

На узкой антильской гряде.

Темнело небесное лоно, Морщины ползли по воде.

На ощупь свежела чужбина.

Я видел: за несколько дней Уже поднималась щетина У сбившихся в кучу свиней.

В щетину входила щетина,

И кровь выступала на ней.

Всё кровное в мире — едино.

Вжимались друг в друга тесней.

Циклон, оглушая долину,

Потом налетел и на них, Передних вогнал в середину, А ту проломил в остальных.

Но сам по себе остывает Порыв не от мира сего.

И тяга земли отпускает Небесный избыток его…

Не так ли явленье поэта Не знает своих берегов, Идет во все стороны света, Тревожа друзей и врагов?

Щетину находит щетина, И сердце о сердце стучит. Всё розное в мире — едино, Но только стихия творит.

Её изначальная сила

Пришла не от мира сего, Поэта, как бездну, раскрыла И вечною болью пронзила Свободное слово его [13, т. 3, с. 329].

В картину океанского урагана Ю. Кузнецов впечатал ощущение гигантской проблемы, которая, как прямо сказано в философской лирике Нальби, вмещается в сердце, а не в отдельно взятые тексты.

«Поэтов не цитируйте», — призвал Нальби в эпиграфе к поэме «Противоречия», фрагмент которой мы приведем в переводе Т. Ребровой:

Если у мира все его боли

Хочет взять на себя поэт, —

Значит, в сердце его нет

Куска,

Не изъеденного от соли

Слез,

Что он сам проливал в ответ

На собственную судьбу, И в итоге

Понял других настолько,

Что их

Сбитые до мозолей в дороге

Души

Кладет, как в больницу, в стих [9, т. 2, с. 254].

Уделяя внимание не только непосредственно тандему Кузнецов — Куёк, но и гораздо более обширному фону перекличек, добавим еще ряд существенных гипертекстовых наблюдений.

К гармонии перекличек, которые расширяют и упрочивают объем смыслов стихотворения «Богатыри», подключены также переводы «Душа молчит», «Ты камни родною землею назвал». В кузнецовском переводе стихотворения «Душа молчит» поразительно присутствие откровения, известного многим по пушкинскому мадригалу 1825 г. Для нераз-буженной души нет ни божества, ни вдохновенья, ни слез, ни жизни, ни любви, — так сказал Александр Сергеевич в стихотворении «К***». У Нальби тема одновременно и трагична, и светла. Испытание словом — живая боль, неотступно сопутствующая процессу, в котором теплый ком души отформовывает очертания то дерева, то птицы, то земли, перетекая во все неразрывные с нами данности окружающего мира.

Душа молчит,

Но слово пробудилось,

Глаза открыло, на восток поворотилось.

Душа молчит,

Но слово обретает очертанья

То дерева, то птицы, то земли

И крылья расправляет на прощанье.

Душа молчит,

Но слово пламенем взмывает

И теплый ком души с корнями вырывает.

Зияет рана…

И поет от боли

Душа. Летит за море птица воли.

Кто знает?

То облако, то древо, то земля?

Мне надо петь, не поступаясь болью,

Даруя жизнь: высь облаку, тень дереву, свет полю [9, т. 2, с. 58].

«Ты камни родною землею назвал» — шедевр на не теряющую остроты тему поэт и толпа. В нем отклик на пушкинскую эле-

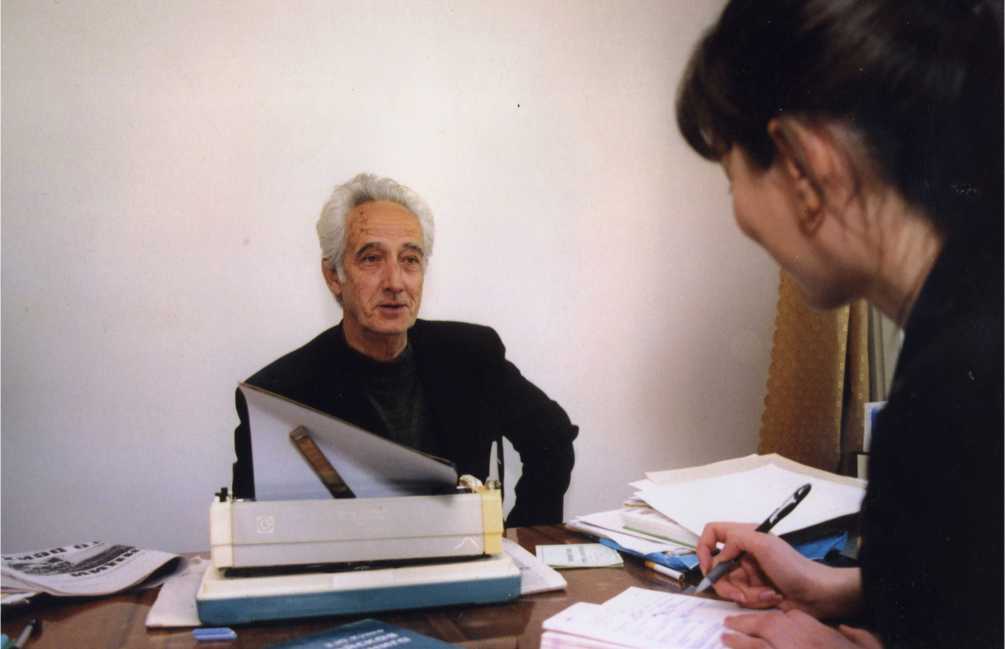

Рис. 3. Н. Ю. Куёк в рабочем кабинете Адыгейского республиканского книжного издательства. Во время интервью для ГТРК Республики Адыгея, 2006 г.

(Из семейного архива. Публикуется впервые)

Fig. 3. Nalbiy Kuyok in the office of the Adyghe Republican Book Publishing House.

During an interview for the State Television and Radio Broadcasting Company of the Republic of Adygea, 2006 (From the family archive. Published for the first time)

гию «Свободы сеятель пустынный» (1824), на лермонтовского «Пророка» («Провозглашать я стал любви / И правды чистые ученья — / В меня все ближние мои / Бросали бешено каменья»), на тютчевское стихотворение «Безумие» (1829).

Гравитации мифа это под силу, если миф изнутри пронизан единством, которое, оберегая жизнь, закольцовывает болевые импульсы. Это, снова подчеркнем, эффект эпический, а не лирический, он призван обезопасить действие разрушительных сил (условно скажем, «камней») для большинства живущих. Читатель, способный на расширение души, учится эпическому восприятию мира, когда не напрасно и не вчуже слышит, что поэт говорит поэту: «Летят и в меня эти камни». Так передается от человека к человеку причастность к мифу как целому.

Подвижники богатырских взаимоотношений с Бытием, Нальби и Ю. Кузнецов пророчески приняли на себя трудную, но необходимую задачу амортизировать травмирующий потенциал боли ото всего, что испытывает человек на семи ветрах открытого, ничем не экранируемого мира. С этой универсальной задачей они богатырски справились.

Дело чести для литературоведов — чутко и достойно откликнуться на огромный вклад этих поэтов в прогресс художественного реализма. Отечественная гуманитарная наука поможет обществу преодолеть засилье масскульта, повысить культурный иммунитет, если будет в первую очередь деятельно знакомить сограждан с современным наследием, которое достойно быть включенным в арсенал классики. Это наследие пока недостаточно полно раскрыто. Но оно бесценно как залог расцвета народного бытия в настоящем и бу- дущем. И не обходить его молчанием, не отлучить от него новые поколения — гражданская обязанность всех, кто профессионально работает с родным словом, участвует в культурнопросветительской деятельности, преподает родную литературу в школах, в вузах (Рис. 3).

Творцы уровня А. Пушкина, Ю. Кузнецова, Нальби воспитывают стойкость в соотечественниках-собратьях, способных понять сказанное:

…Дай сердце свое успокоить.

Из этих летящих в лицо мне камней

Я дом не успею построить.

Постой! Дай очистить от тяжких камней

Дорогу к вершине и звонкий ручей! [12, с. 150]

Построить дом у дороги к вершине… Освободить звонкий ручей, расчистить поле для живых трав… Объединить силы жизни — сверхзадача всего, что создали оба поэта-гения, сказав на русском и адыгейском языках истинно верные слова о назначении поэзии, питающей зрелость, мудрость, высокую любовь к Родине.

Разработка аппарата понятий для адекватного объяснения природы таких поэтических талантов важна — и в первую очередь не-обходимане для кабинетнойлитературоведче-ской, а для широкой культурно-гражданской, просветительской деятельности.

Прав был Вадим Валерьянович Кожинов в мысли о том, что переводы особенно убедительно раскрывают безграничность истинно- го дара слова: являют природную способность поэзии вбирать сказанное многими, высвобождая органику Целого из-под коросты идеологий, догм, систем [4]. Поясняя, добавим: способность эту формируют не субъектно оформленные нарративы, а невербальный (молчаливый) уровень восприятия мира. Так что дело не в стихотворном-нестихотворном оформлении и не в жанровых параметрах текстов. Именно это имел в виду И. Бунин, говоривший, что в первую очередь он поэт, а не прозаик.

Эпос как род повествования ценен наращиванием открытого пониманию привольного объема смыслов. Но с гармонизацией, возможностью удержать объем от распада дано справиться лишь поэтам. Причем, не всем — тем, кто говорит и действует как часть Целого, а не отдельно взятый частный индивид.

Обладая чутким слухом к струнам многовековых взаимосвязей, пронизывающих культуру мира, Юрий Кузнецов стремился обострить слух к «перекличке струн» также и у читателей, у других собратьев по перу. По полученным в 1970-х первым подстрочникам он и у Нальби уловил ту же богатырскую потребность. Судьба одарила их возможностью и далее вместе торить путь, не сомневаясь в крепости руки и абсолютной поддержке собрата-гения. В напряженной, поистине мощной духовной работе это дало победу, важную для всех народов, которые строят, развивают, укрепляют культуру многонациональной страны, поддерживая друг друга.

Creative Dialogue between Nalbiy Kuyok and Yuri Kuznetsov:

National, Ethnical, Civic

Список литературы Творческий диалог Нальбия Куёка и Юрия Кузнецова: национальное, народное, гражданственное

- Анкудинов К. Меченый атом // Звать меня Кузнецов. Я один: Воспоминания. Статьи о творчестве. Оценки современников. М: Лит. Россия, 2013. С. 5–11.

- Анкудинов К. От мифа к новелле // Нальбий Куёк и его эпоха: Жизнь и творчество в литературной критике и воспоминаниях современников. Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2019. С. 112–118.

- Дементьев В. В. Пламя поэзии. Советская литература 70-х: Новые имена. М.: Мол. гвардия, 1982.

- Кожинов В. В. Перевод-соперничество // Кузнецов Ю. П. Пересаженные цветы: Избр. переводы. М.: Современник, 1990. С. 3–7.

- Куёк Н. Ю. Домик для дождя: стихи для детей [на адыг. яз.]. Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2000.

- Куёк Н. Ю. Звезда близка. М.: Сов. Россия, 1984.

- Куёк Н. Ю. Куст калины красной: стихи, поэма [на адыг. яз.]. Майкоп: Краснодар. кн. изд-во: Адыг. отд-е, 1985.

- Куёк Н. Ю. Светлый круг. М.: Современник, 1982.

- Куёк Н. Ю. Собрание сочинений: В 8 т. Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2011.

- Куёк Н. Ю. Продрогшая вишня. М.: Современник, 1986.

- Куёк Н. Ю. Танец надежды. М.: Современник, 1979.

- Кузнецов Ю. П. Пересаженные цветы: Избр. переводы. М.: Современник, 1990.

- Кузнецов Ю. П. Стихотворения и поэмы: В 5 т. М.: Лит. Россия, 2011–2013.

- Мир Нальбия Куёка: Цитаты и афоризмы из произведений «Вино мертвых» и «Лес одиночества» / Сост. М. Саральп. Нальчик, Ин-т культурн. насл. и развития, 2018. С. 85-86.

- Нойхаузер Р. Авангард и авангардизм (по материалам русской литературы) // Вопросы литературы. 1992. № 3. С. 125–139.

- Огрызко В. Больше чем донор // Звать меня Кузнецов. Я один: Воспоминания. Статьи о творчестве. Оценки современников. М: Литературная Россия, 2013. С. 201–229.

- Огрызко В. Мрачный, одинокий талант // Кузнецов Ю. П. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. М.: Лит. Россия, 2013. С. 637–713.

- Переяслов Н. Латентный постмодернизм Юрия Кузнецова [Текст: электронный] // Сибирские огни. 2005. № 10. URL: https://www.sibogni.ru/content/latentnyy-postmodernizm-yuriya-kuznecova (дата обращения 10.07.2023)

- Творческие семинары Юрия Кузнецова / Сост., подгот. текста, вступ. ст. М. В. Гах. М.: Литературный ин-т им. А. М. Горького, 2006.

- Третьякова Е. Ю. Метафора и метонимия в мифотворчестве Юрия Кузнецова // Юрий Кузнецов: Зрелое новаторство. Краснодар: Краснодарск. гос. ун-т культуры и искусств, 2013.

- Чусовитин П. Мой поэт // Звать меня Кузнецов. Я один: Воспоминания. Статьи о творчестве. Оценки современников. М: Литературная Россия, 2013. С. 295–313.

- Шаззо Ш. Е. От метафоры к символу и метаморфозе // Нальбий Куёк и его эпоха: Жизнь и творчество в литературной критике и воспоминаниях современников. Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2019. С. 98–111.

- Шаззо Ш. Е. Уроки лирической медитации. Размышления о современной адыгейской поэзии: Куёк Нальбий и Мулиат Емиж. // Нальбий Куёк и его эпоха: Жизнь и творчество в литературной критике и воспоминаниях современников. Майкоп: Адыг. респ. кн. изд-во, 2019. С. 67–97.