Творчество как важнейший механизм развития музыкально-творческих способностей студентов-вокалистов (экспериментальное исследование)

Автор: Картавцева Маргарита Тихоновна, Сашинкова Раиса Петровна

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Социально-культурная деятельность

Статья в выпуске: 6 (68), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются свойства и особенности структуры музыкальных способностей. Отмечается сложность и неоднородность этого явления. Исследуется роль памяти и воображения в структуре музыкальных способностей. Для подтверждения гипотезы о том, что включение элементов музыкально-творческой деятельности в сам процесс обучения является важным дидактическим условием развития музыкальных способностей, в том числе образного воображения и долговременной памяти, описывается эксперимент по координации отдельных способностей, проведённый со студентами МГИК. Выводы и наблюдения из экспериментов изложены статистически, а также графически.

Пассивное воображение, активное или живое воображение, память оперативная и долговременная, тайна творческого процесса, творческая личность, "инструменты" оперного певца, фантазия, эксперимент, анализ, синтез, сравнение

Короткий адрес: https://sciup.org/144160957

IDR: 144160957 | УДК: 37.035:378.978

Текст научной статьи Творчество как важнейший механизм развития музыкально-творческих способностей студентов-вокалистов (экспериментальное исследование)

КАРТАВЦЕВА МАРГАРИТА ТИХОНОВНА — доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и истории музыки факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры KARTAVTSEVA MARGARITA TIKHONOVNA — Full Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of Department of the theory and history of music, Faculty of Music Art, Moscow State Institute of Culture

САШИНКОВА РАИСА ПЕТРОВНА — аспирантка кафедры музыкального образования факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры

SASHINKOVA RAISA PETROVNA — doctoral student the Department of music education, Faculty of Music Art, Moscow State Institute of Culture

Музыкальные способности, или музыкальность, это, безусловно, сложное и неоднозначно трактуемое явление.

В структуре музыкальности выделяются компоненты: музыкальный слух, память, чувство ритма, воображение, эстетически воспитанный вкус. Из всех компонентов менее изученными остаются проблемы развития памяти и воображения. Б. М. Теплов рассматривал всего три компонента музыкального слуха: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма. Так, в труде «Психология музыкальных способностей» [18] он не включил музыкальную память и воображение в состав специальных музыкальных способностей, считая их общими свойствами личности. Однако в более поздней работе «Музыкальная память» он подходит к мысли, что музыкальная память может быть рассмотрена как самостоятельная способность [17, с. 886].

Н. А. Римский-Корсаков считал музыкальную память явлением чисто природного свойства. И действительно, нам известны композиторы, такие, например, как В.-А. Моцарт, С. Рахманинов, которые обладали гениальной музыкальной памятью. Однако перед нами стоит задача выявить возможности развития музыкально-творческих способностей студентов-вокалистов в ходе их обучения в вузе.

Нам близка позиция психолога К. К. Платонова, который считал, что в общепедагогической практике, особенно в работе с молодыми талантами, нет никакого различия между свойствами личности и способностями. «Способности — это те же свойства личности, но рассматриваемые в их соотношении с определённой деятельностью» [9, с. 5].

Рассматривая природу воображения, известный психолог О. И. Никифорова полемизирует с А. В. Брушлинским, который отождествляет воображение с мышлением. Она доказывает, что художественное воображение является самостоятельной способностью, но находящейся в тесном контакте с другими психическими процессами [7, с. 68—69].

Воображение, как отмечают психологи, имеет две формы: воссоздающее и творческое. Умение спеть или сыграть тему, мотив, целое произведение, зашифрованное в нотной записи, требует наличия воссоздающего воображения. В отличие от воссоздающего, творческое воображение — это способность человеческого мозга создать нечто новое, никогда ранее не воспринимавшееся, на основе имеющего музыкально-слухового опыта человека.

В связи с этим роль образного воображения и памяти в процессе обучения студентов-вокалистов (и хоровиков) нельзя недооценивать. Если учесть, что: «Память — резервуар воображения» (Г. Коган) [6, с. 33—34], то, развивая музыкальную память, педагог создаёт предпосылки для развития воображения, и наоборот.

Память, в свою очередь, дифференцируется на кратковременную (оперативную) и долговременную. Для любого музыканта, в том числе и вокалиста, особое значение имеет долговременная память и образное (художественно-творческое) воображение. «Сначала надо вообразить, потом сообразить, а затем — изобразить» (Лев Кассиль).

Певцу надо запомнить музыкальный материал, потом воспроизвести его, причём — эмоционально, интонационно чисто и именно в том художественном образе, который создал композитор.

Не менее важной является проблема координации способностей. В процессе исследования проблемы координации способностей нами была выдвинута гипотеза : включение элементов музыкально-творческой деятельности в сам процесс обучения является важным дидактическим условием развития музыкальных способностей, в том числе — образного воображения и долговременной памяти.

Эксперимент проводился в течение 2010— 2012 годов в естественных условиях.

В эксперименте приняли участие две группы студентов — вокалистов и хоровиков. Если в опытной группе (15 человек), помимо традиционных форм работы по сольфеджио, систематически применялись творческие формы: вокализации на заданные условия (слова, ритмический рисунок, гармонические обороты), а также интонирование вокализов с разными интонациями (гневно, весело, грустно, любовно, глядя вдаль и т.д.), то в контрольной группе (12 человек) творческие формы работы применялись эпизодически.

Анализ продуктов творческой деятельности студентов обеих групп позволил судить:

-

• о степени развития образного воображения от семестра к семестру в течение двух лет;

-

• о влиянии образного воображения на развитие долговременной памяти студентов;

-

• о влиянии творческого образного воображения на развитие типологических индивидуальных особенностей личности.

Наблюдения в процессе обучения в студенческих группах вокалистов и хоровиков показали: в момент импровизации — вокализации на заданные условия исполнитель обращается к собственной долговременной памяти, выбирая «в уме» подходящий вариант, прежде чем воспроизвести свой индивидуальный вариант напева вслух. Также применялся опыт исполнения вокализов без слов с разными интонациями , что позволило судить о степени развитости образного воображения у каждого испытуемого индивидуально.

Сравнение эффективности развития студентов опытной группы по сравнению с контрольной позволило проследить эволюцию индивидуальных музыкальных способностей. Творческая самостоятельная деятельность не оставляет в коллективе равнодушных и, следовательно, заставляет учащихся работать с наибольшим напряжением всех психических сил, то есть активно . Формирование творческих способностей осуществляется в классе при целенаправленном педагогическом руководстве и при соблюдении основных дидактических требований : систематичности, последовательности, активности обучения.

Творческая задача, поставленная педагогом, является эмоционально действующим фактором, всесторонне активизирующим личность, влияющим на продуктивность деятельности.

В процессе музыкально-творческой деятельности активизируется образное воображение, а также восприятие, память, мышление, эмоции, создаётся интерес к деятельности, к творчеству, к исполнительству, переходящий, при благоприятных психологопедагогических условиях, в потребность личности.

В экспериментальных группах нами последовательно развивалась способность творческого образного воображения. Первые задания, выполненные испытуемыми, были основаны на приёме комбинирования. Для этого предлагались простейшие попевки в виде народно-песенного трихорда, тетрахорда, как конструктивный материал для создания новых мелодий — комбинаций, возникших на основе комбинирования звуков данной интонации. Этот приём позволяет обходиться весьма малыми средствами при достижении определённых результатов.

Постепенно в процесс целенаправленной и самостоятельной работы включались более сложные формы творческих заданий: расширялся диапазон мелодий, включались новые задания на импровизацию мотивов на заданные стихотворные строки, на заданные ритмы, а также — гармонические обороты. Также применялось упражнение на повторение вокализа с разными интонациями (как учил великий Ф. И. Шаляпин).

Материалы исследования эксперимента № 1

Во время опытов серии А испытуемым обеих групп предъявлялся одноголосный диктант в форме периода из двух предложений. Таким способом мы намеревались выявить уровень точности восприятия и запоминания линеарной мелодической линии и его изменения в течение всего опыта. Это свидетельствует об уровне развития слуха и памяти, чувства ритма в обеих группах. Условия испытания всякий раз были одинаковыми.

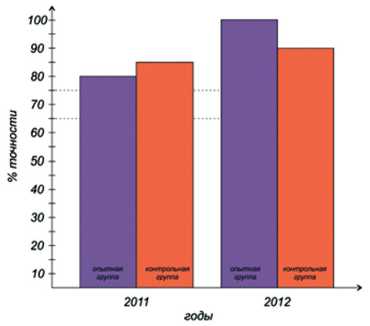

Диктант исполнялся на фортепиано 8 раз, в среднем темпе, с перерывом между исполнением 1—1,5 минуты. После этого все студенческие работы проверялись и анализировались. Сравнивалась точность восприятия и воспроизведения одноголосного диктанта в обеих группах. Обработанные статистические данные отражены в графической форме (см. график № 1).

Анализ результатов опыта № 1

Сравнивалась точность записи по количеству звуков в мелодии, а также точность фиксации ритмического рисунка. Соотношение количества зафиксированных звуков по отношению к общему числу звуков в предъявленной мелодии выражалось в процентном отношении. Анализ данных эксперимента показал: в начале эксперимента опытная группа дала результаты гораздо хуже, чем контрольная (80% точности записи в опытной группе). Однако к концу эксперимента опытная группа «перегнала» контрольную и дала лучше результаты, чем контрольная (опытная группа — точность записи 100%, тогда как в контрольной 85%). К концу второго года обучения обе группы повысили свои показатели, однако благодаря систематическим творческим заданиям опытная группа показала значительно более развитый уровень музыкального слуха и памяти.

До сих мы рассматривали данные срезов, анализируя зависимость точности восприятия, запоминания и воспроизведения в усреднённых данных по группам (контрольной и опытной). Попытаемся теперь проанализировать, применяя методы математической статистики, индивидуальные показатели студентов опытной и контрольной групп, что может свидетельствовать о картине роста индивидуальных показателей музыкального слуха и памяти у студентов, разных по своему уровню. Метод математического «разброса», то есть расчёт отклонения от среднего (медианного) значения, применённый нами для сравнения результатов, позволяет судить об индивидуальных данных студен-

График № 1 . Рост точности восприятия, запоминания и воспроизведения одноголосного диктанта в опытной и контрольной группах (в %)

тов. Рассчитывается отклонение по следующей формуле. Например, в группе студент В. С. записал мелодию на 100% (то есть xmax = 100%), а студентка В. К. — только на 30% (xmin = 30%). Разброс (Р) рассчитывается по формуле:

Р = ( xmax - xmin) : 2 = (100 - 30) : 2 = ± 35%

Среднее (медианное) значение (М) рассчитывается по формуле:

М = (xmax + xmin) : 2 = (100 + 30) : 2 = ± 65%

Таким образом, отклонение от среднего (медианного) значения записывается следующим образом:

М ± Р, то есть 65% ± 35%.

Расчёт отклонения от среднего (медианного) значения фиксации мелодии за время эксперимента помещён в таблице (см. таблицу 1):

В конце эксперимента вся опытная группа записала мелодический диктант точно на 100% (то есть без ошибок), тогда как в контрольной группе отдельные студенты дали показатели ниже, чем результаты медианного

Таблица 1

|

группа |

2011 0.11 |

2012 0.5 |

2012 0.11 |

|

опытная |

65±35 |

93±7 |

100±0 |

|

контрольная |

75±25 |

84±16 |

80±20 |

Таблица 2

Выводы из опыта № 1

В опытной группе, работавшей с одноголосием и гармоническим многоголосием творчески, получила развитие детальность и точность слухового восприятия и запоминания мелодической линии. Причём своеобразие и оригинальность предъявляемых мелодий (отсутствие повторов, узорчатость мелодической линии) воспринимались студентами опытной группы легче, чем в контрольной. Таким образом, можно сделать некоторые выводы: творческие упражнения помогают выработать точность, детальность и гибкость восприятия и заполнения (то есть активный музыкальный слух и память), причём оказывают положительное влияние на всех студентов.

Опыт серии В

Опыт серии В был направлен на изучение фактора влияния творческой деятельности студентов на долговременную память. Материалом исследования явились: одноголосный диктант и собственная одноголосная импровизация на заданные слова и заданный ритм. Поскольку заданный ритмичный рисунок имел размер 6/8, то импровизация у студентов чаще всего имела тот же размер — 6/8, а также аналогичный объём.

Оба примера исполнялись в классе в течение 15 минут и записывались студентами на нотном стане. Разница заключалась в том, что диктант («Не проснётся птичка утром» — хор из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки) предъявлялся в классе и фиксировался студентами, а в другом случае мелодия записы- валась как напев песни в виде собственной импровизации на заданный стихотворный текст в определённом ритмическом рисунке.

После импровизации вслух каждому участнику было предложено тут же на уроке записать на нотном стане свой вариант мелодии, после чего все работы сдавались для проведения анализа. Ровно через день (через сутки) студентам раздавались чистые листы бумаги с заданием — вспомнить и записать мелодию диктанта (в первом случае), а во втором — вспомнить и записать свой вариант сымпровизированной мелодии. Таким образом, мы сопоставили точность запоминания и воспроизведения при произвольном запоминании путём простого повторения (диктант) и при непроизвольном — в случае творческого созидания мелодической линии. Студенты II курса уже обладали определённым багажом знаний и достаточным уровнем слухового развития, что позволило поставить данный опыт. Все опыты серии А и В проводились в естественной обстановке (см. таблицу 2).

Воспроизведение через сутки в %

Анализ показал, что собственная импровизация была лучше зафиксирована и точнее воспроизведена через сутки по сравнению с диктантом, причём в обеих группах (опытной и контрольной). Следовательно, творческая импровизация , как материал, окрашенный эмоциональным переживанием, запоминаемый непроизвольно, при прочих равных условиях запоминается и воспроизводится гораздо лучше, чем запоминаемый в результате произвольного заучивания. Творчески созданная мелодия была более точно зафиксирована (в среднем 98,5%) и воспроизведена

Список литературы Творчество как важнейший механизм развития музыкально-творческих способностей студентов-вокалистов (экспериментальное исследование)

- Ариарский М.А. Синергетика гуманитарного знания как основа развития педагогической культурологии // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 2 (58). С. 152-162.

- Архипова М.В. Музыкальный жест как проблема современного музыкознания // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 3 (65). С. 80-85.

- Голубчиков А.Я., Бурякова О.В. Личность в информационно-образовательной среде (социально-философский анализ) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 5 (67). С. 206-209.

- Картавцева М.Т. Исторические корни музыкально-творческого развития личности на Руси // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2006. № 1.

- Картавцева М.Т. Психолого-педагогический аспект исследования креативности концепции музыкального воспитания, развития детей и подростков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2008. № 2.