Участие прецедентного имени в процессе концептуального блендинга

Автор: Степанов Евгений Сергеевич

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics

Рубрика: Зеленые страницы

Статья в выпуске: 1 т.14, 2017 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье рассматривается понятие прецедентного имени, исследуемое в отечественной лингвистике, в связи с феноменом концептуальной метафоры в представлении Дж. Лакоффа и с дальнейшим развитием его идей в концепции Ж. Фоконье и М. Тернера. На этой основе производится попытка выявить точки пересечения прецедентного имени и концептуальной метафоры, а также исследуются возможности участия прецедентных имен в концептуальном блендинге в текстах из дискурса СМИ.

Когнитивная лингвистика, теория прецедентности, прецедентное имя, концептуальная метафора, концептуальный блендинг

Короткий адрес: https://sciup.org/147154054

IDR: 147154054 | УДК: 811.11-112 | DOI: 10.14529/ling170114

Текст научной статьи Участие прецедентного имени в процессе концептуального блендинга

Во-первых, прецедентные имена обладают «сверхличностным характером» и хорошо известны широкому кругу представителей лингвокультурного сообщества [2, с. 16].

Во-вторых, они часто опираются на известный текст или на прецедентную ситуацию [7, с. 17], в чем проявляется тесная связь внутри самой системы прецедентных феноменов: вербализуемая единица (прецедентная ситуация) получает свое воплощение в речи в форме прецедентного имени.

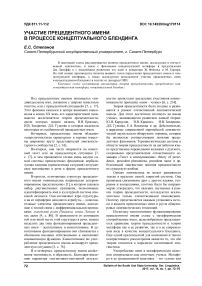

В-третьих, отличающее структуру прецедентного имени «минимальное национально детерминированное представление» [1], в котором заложен набор дистинктивных признаков, позволяющих идентифицировать имя в культурной системе языковой личности. Они составляют ядро структуры, а на ее периферии находятся атрибуты – дополнительные элементы прецедентного имени, находящие в тесной связи с дифференциальными признаками: маленький рост Пушкина, кепка Ленина и так далее [4, с. 80]. В зависимости от активации той или иной части этой структуры в речи, можно выделить два типа функционирования прецедентных имен – денотативное и коннотативное. В денотативном функционировании они сближаются с обычными именами собственными и выполняют номинативную функцию. Коннотативное же употребление прецедентного имени активирует прецедентную ситуацию [5, c. 76].

И в-четвертых, прецедентному имени свойственна эмотивность и образность. Благодаря введению параметра «когнитивно-эмотивной актуаль- ности» происходит разделение участников коммуникации по принципу «свои – чужие» [6, с. 234].

Однако лингвистика не может развиваться только в пределах одной, закрытой системы. Она пронизана связанными друг с другом идеями, теориями и концепциями, поэтому было бы неправомерно утверждать, что явления, изучаемые в рамках теории прецедентности, исследуются исключительно только отечественными языковедами. Поэтому представляется важным установить истоки и аналоги прецедентных имен в русле общемировых лингвистических тенденций.

Поскольку коннотативное функционирование прецедентного имени схоже с метафорическим употреблением имен, целесообразным представляется сравнение теории прецедентности и теории метафоры как в ее развитии, так и в ее современном виде в качестве концептуального блендинга. Еще одной предпосылкой для возможности такого контрастивного рассмотрения является то, что обе теории относятся к парадигме когнитивной лингвистики.

Употребление имен в метафорическом значении интересовало еще античных ученых. Метафора в ее традиционной трактовке – это «слово или оборот речи, употребленные в переносном значении для определения предмета или явления на основе какой-либо аналогии, сходства» [3, с. 205]. Таким образом, при метофорическом употреблении подчеркнутым оказывается некое конкретное качество, что не позволяет включить в процесс изучения прецедентного имени дополнительные, играющие важную роль элементы.

Когнитивный подход к изучению связи языка и мышления поставил перед исследователями ряд новых вызовов. В частности, когнитивистам нужно было пересмотреть некоторые традиционные понятия и их роль в лингвистике. Одним из таких понятий оказалась метафора. Переосмыслению традиционной теории метафоры посвящена работа Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Metaphors We Live By». Согласно Дж. Лакоффу теория концептуальной метафоры являет собой попытку преодолеть дуализм физического и духовного начала [9, с. 8]. Исследование метафоры выводится из сферы риторики и поэтики и не рассматривается больше в качестве «украшения» языка, напротив, она становится выражением концептуальных структур и когнитивных способностей человека. Таким образом, человек мыслит и структурирует мир посредством метафор, а перспектива исследования смещается от чистого изучения языка к изучению связи языка и когнитивных структур.

Структура концептуальной метафоры базируется на концепте – инварианте в когнитивной базе. На основе этого концепта реализуются вербализи-рованные выражения метафоры в речи. Нетрудно заметить, что похожей структурой обладает и прецедентное имя: минимальное национально детерминированное представление можно сравнить с концептом, лежащим в основе метафоры, а манифестацию прецедентного имени в речи – с реализацией метафоры. Стоит отметить, что Лакофф в своей работе в качестве концептуальных метафор приводит примеры, в которых отчетливо прослеживается сходство с использованием прецедентных имен. В качестве примеров можно привести такие ставшие каноничными выражения, как « Саддам – это Гитлер сегодня» и « Если бы „Ти-таником“ был Клинтон, то утонул бы айсберг» [9, c. 75].

Некоторые моменты теории концептуальной метафоры подверглись критике. Это коснулось, прежде всего, полной узуализации метафоры. В теории Лакоффа утверждается, что шаблоны концептуальных метафор хранятся в когнитивном пространстве, таким образом, здесь не остается места метафоричности в ее традиционном понимании. Этот пункт оказался, однако, слишком радикальным и в дальнейшем был пересмотрен другими когнитивистами. Так, Ж. Фоконье и М. Тернер утверждают, что человек не использует уже готовые стандартизированные метафоры, которые, напротив, рождаются непосредственно в речи на основе концепта в ментальном пространстве [10, с. 81], что позволяет вернуть метафоре ее переносное значение и связанные с этим эмотивность и экспрессивность. Понятию концептуальной метафоры придается динамика, демонстрирующая ее развитие в речи [8].

Под другим углом рассматривается и сама структура метафоры: она складывается из входного пространства источника и входного пространства цели. Помимо этого в структуру вводится родовое пространство – некая надстройка, куда оказываются включенными такие важные атрибуты метафоры, как исходная ситуация или текст. На выходе же происходит смешение всех трех входных пространств и образование бленда – нового, выходного пространства. Данный процесс получил название «концептуальный блендинг» (от англ. blending – смешение).

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что между прецедентным именем и концептуальной метафорой существуют определе-ное сходство. Как в случае с прецедентными именами, так и с концептуальными метафорами признается существование особой структуры феномена – вербализуемого концепта и его выражения в речи. В структуру обоих явлений встроен базис – родовое пространство метафоры или основа прецедентного имени, что позволяет ввести в анализ как дистинктивные признаки, так и добавочные атрибуты, ситуации или тексты (см. рисунок).

Но вряд ли можно говорить о полном сходстве этих двух явлений. Здесь скорее присутствуют гипо-гиперонимические отношения: прецедентные имена можно рассматривать как углубленную и расширенную субкатегорию концептуальной метафоры. Являясь разновидностью концептуальной метафоры, прецедентные имена развились в самостоятельный класс когнитивных феноменов.

Таким образом, прецедентное имя способно принимать участие в концептуальном смешивании как одно из входных пространств метафоры. Применение данного подхода можно проследить на конкретных примерах из дискурса немецких СМИ.

Viele Asylanten schaffen es nicht einmal über die magische Grenze von Brest nach Polen, die zum zwei-ten Eisernen Vorhang zu werden droht: Entweder fangen gut ausgerüstete Kontrolleure sie vorher ab, oder Schleuser versenken einen Laster mit Flüchtlin-gen einfach im See – «Многим беженцам так и не удается перейти магическую границу из Бреста в Польшу, которая вот-вот станет вторым Железным занавесом : их либо ловят хорошо вооруженные смотрители, либо „тягачи“ просто случайно топят судно с беженцами в море»1.

В этом отрывке статьи встречается прецедентное имя Eiserner Vorhang. В его основе лежит

Структура прецедентного имени и процесс концептуального блендинга

минимальное национально детерминированное представление, центр которого образуют представления об этом периоде в истории, а на периферии расположены атрибуты «препятствие, разделение». Это имя опирается на прецедентную ситуацию противостояния и конфронтации СССР и Запада. Здесь прецедентное имя используется в коннотативном значении и служит входным пространством источника. Входное пространство цели образуется границей между Польшей и Белоруссией. В родовое пространство метафоры включены обозначенные выше атрибуты имени и прецедентная ситуация. На их основе происходит смешение двух входных пространств и создание бленда: легальный въезд через границу становится для беженцев непреодолимым препятствием на их пути в Польшу, что эксплицируется далее в самой статье на примере возможных результатов данной попытки.

Markus Lanz ist der öffentlich-rechtliche Wat-schenmann. An niemandem entzünden sich die Leute leichter als an dem 44-jährigen Südtiroler aus Bru-neck, den „Spiegel online“ nun als „ Christian Wulff des Showgeschäfts “ bezeichnet – «Маркус Ланц стал мальчиком для битья в общественной и правовой сфере. Свой гнев так, как ни на ком другом люди выплескивают на 44-летнем выходце из Бру-нека, Южный Тироль, которого „Spiegel online“ называет сейчас не иначе как „Кристианом Вульффом шоу-бизнеса“ »2.

В этом примере развертываются компоненты прецедентного имени Christian Wulff. Ядро его образа-представления образовано проприальным знанием о данной фигуре в немецкой политике, а к числу атрибутов относятся скандал, резкость в высказываниях, использование служебного положения. Прецедентное имя выстраивается на базисе прецедентной ситуации, когда Вульфф позволял себе смелые высказывания в отношении определенных групп общества, а также совершил ряд коррупционных афер. В обозначенном примере оним Christian Wulff участвует в концептуальном блендинге в качестве входного пространства источника, а имя Markus Lanz выступает в роли входного пространства цели. Они смешиваются на основе родового пространства. Таким образом, рецепиент понимает, что в случае с ведущим Маркусом Ланцом присутствуют какие-то скандалы, связанные с неуважением или оскорблением людей. Его действительно часто критиковали за грубое обращение с гостями и за задаваемые им провоцирующие вопросы.

Из проанализированных примеров следует, что функционирование прецедентных имен в дискурсе немецких СМИ вполне можно отобразить как процесс концептуального блендинга. Привлечение процедур концептуального блендинга представляет собой перспективную возможность для изучения прецедентных имен. Сопоставление лингвистических фактов с обозначаемой ими когнитивной информацией позволяет проникнуть во взаимосвязь языка и когниции.

Список литературы Участие прецедентного имени в процессе концептуального блендинга

- Гудков, Д.Б. Прецедентное имя и проблемы прецедентности/Д.Б. Гудков. -М.: Изд-во МГУ, 1999. -149 с.

- Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность/Ю.Н. Караулов; отв. ред. Д.Н. Шмелев; АН СССР, отд. лит. и яз. -М.: Наука, 1987. -216 с.

- Кожина, М.Н. Стилистика русского языка: учебник/М.Н. Кожина, Л.Р. Дускаева, В.А. Салимовский. -М.: Флинта: Наука, 2008. -464 с.

- Красных, В.В. Когнитивная база vs культурное пространство в аспекте изучения языковой личности (к вопросу о русской концептосфере)/В.В. Красных//Язык, сознание, коммуникация. -М., 1997 -Вып. 1. -С. 128-144.

- Нахимова, Е.А. Прецедентные имена в массовой коммуникации/Е.А. Нахимова. -Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т; Институт социального образования, 2007. -207 с.

- Привалова, И.В. Интеркультура и вербальный знак (лингвокогнитивные основы межкультурной коммуникации): моногр./И.В. Привалова. -М.: Гнозис, 2005. -472 с.

- Русское культурное пространство: Лингво-культурологический словарь: Вып. первый/И.С. Брилева, Н.П. Вольская, Д.Б. Гудков и др. -М.: Гнозис, 2004. -318 с.

- Faukonier, G. Metaphor, Metonymy, and binding/G. Faukonier, M. Turner//Metaphor and Metonymy in comparison and contrast/ed. by R. Dirven, R. Pörings. -Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2003. -С. 469-489.

- Lakoff, G. Metaphors We Live By/G. Lakoff, M. Johnson. -London. The University of Chicago press. 2003. -192 с.

- Schröder, U. Kommunikationstheoretische Fragestellungen in der kognitiven Metaphernforschung/U. Schröder. -Thübingen: Narr Verlag, 2012. -350 с.