Участки рва начала XVIII столетия на территории Умревинского острога

Автор: Бородовский А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена характеристике выявленных участков рва начала XVIII в. на территории Умревинского острога. Эти элементы фортификации являются маркерами определенного этапа развития военно-инженерного дела петровского времени (1694-1725 гг.) на юге Западной Сибири. Анализ особенностей конструкции наиболее ранних сохранившихся участков рвов позволяет рассмотреть проблему влияния европейской фортификации на отечественное оборонное зодчество Нового времени. Выявлен целый ряд факторов, влиявших на глубину и профиль рвов начала XVIII в. в Умревинском остроге. Среди них сезонность сооружения земляных оборонительных укреплений, применение специализированных шанцевых инструментов, а также заимствование и переработка европейских принципов фортификации в отечественном военном деле в период с XVII по начало XVIII в. Для Умревинского острога, кроме специфического профиля рва XVIII в., удалось выявить еще и специализированные орудия, аналогичные тем, что упоминаются в письменных источниках по фортификации этого времени. Своеобразие сохранившихся участков рвовXVIII столетия отражает также и крайнюю неравномерность распространения на территории Московского царства, включая Сибирь, принципов фортификации, разработанных С. Вобаном. Полученные археологические данные о земляных укреплениях Умревинского острога существенно дополняют достаточно скупые материалы русских письменных источников по оборонительным сооружениям сибирских острогов.

Русские остроги в сибири, фортификация, время петра i, земляные оборонительные сооружения, освоение московским царством верхнего приобья

Короткий адрес: https://sciup.org/145146249

IDR: 145146249 | УДК: 904

Текст научной статьи Участки рва начала XVIII столетия на территории Умревинского острога

В России петровское время (1686–1725 гг.) характеризовалось крайне неравномерным распространением европейских принципов фортификации. В начале XVIII в. на юге Западной Сибири, включая Верхнее Приобье, при сооружении земляных укреплений острогов еще доминировали принципы фортификации Московского царства. Одним из таких укрепленных пунктов являлся Умревинский острог. Он был построен в 1703 г. выходцами из Уртамского острога на правом берегу р. Оби чуть выше по течению от устья ее притока р. Умревы [Шунков, 1956, с. 66, 67; Емельянов, 1981, с. 131]. Последующее длительное существование Умревинского острога и его неоднократная реконструкция на протяжении всего XVIII в. привели к тому, что выявление первоначальных земляных фортификационных сооружений (рвов) в ходе археологических изысканий стало проблематичным. Именно это и определило о сновную цель и задачи настоящего исследования, заключающиеся в локализации наиболее ранних участков рва, их относительном датировании, а также в анализе причин, влиявших на особенности сооружения и функционирования земляных укреплений. Актуальность изучения данных элементов фортификации сибирских острогов состоит в выявлении исторической динамики взаимодействия различных фортификационных традиций при сооружении этих пограничных пунктов Московского царства в петровское время.

Локализация участков раннего рва Умревинского острога

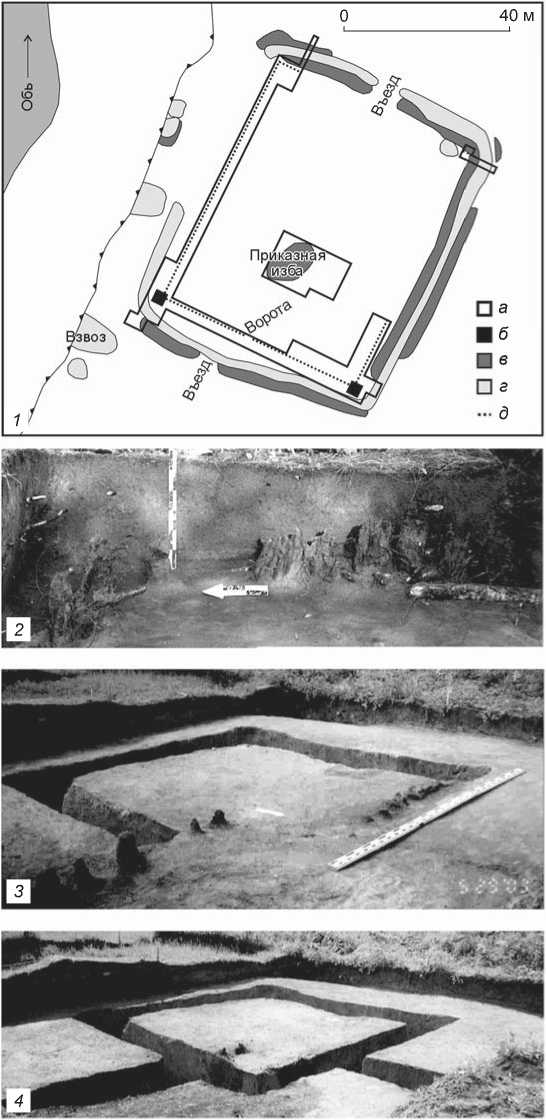

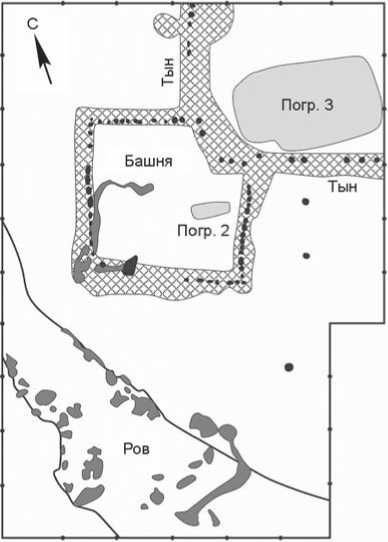

В ходе полевых исследований 2002–2018 гг. удалось выявить углы юго-западного рва (рис. 1, 1 ), которые, скорее всего, относятся к началу XVIII столетия. Их археологическое изучение велось целенаправленно. Во-первых, оформление углов оборонительных сооружений как наиболее эффективных точек обстрела в полной мере отражает эпохальные особенности фортификационных традиций. Во-вторых, именно на указанных участках по причине целого ряда факторов фрагменты рвов сохранились в своем первозданном виде. В-третьих, на углах были выявлены фундаменты более поздних угловых деревянных оборонительных башен, расположение которых относительно ранних рвов отражало последовательность строительных периодов, а также инновации в фортификации (рис. 1, 1, 3, 4 ).

На различных участках углов оборонительных сооружений острога стратиграфически прослежено, что выкид из рва не перекрывает тыновую канавку и тыно-вины. Важным фактом является наличие закладной монеты (денги 1730 г.), уложенной изображением с гербом вверх на основание одного из углов ленточно-столбчатого фундамента юго-западной башни. Дата, отчеканенная на этой монете, хорошо соотносится не только с периодичностью ремонта деревянных сооружений (в среднем через 29 лет) [Варфоломеев, Шаповалова, 1991], но и с обновлением Умревинского острога, необходимость чего косвенно отражена в письменных источниках первой трети XVIII в. (ГАНО. Ф. Д-105. Оп. 1. Д. 6; см. также: [Messerschmidt, 1962, S. 78–79; Романов, 2019]). В этот период обветшание тыновых стен было отмечено и для других острогов [С.П. Крашенинников…, 1966, с. 51; Gmelin, 1751, S. 301].

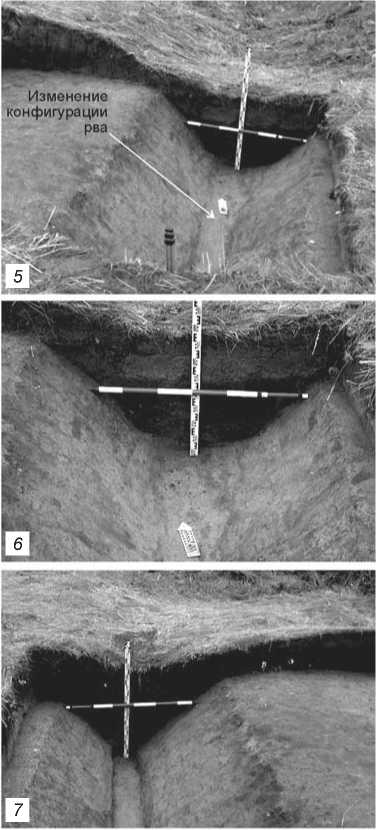

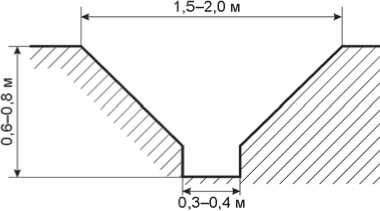

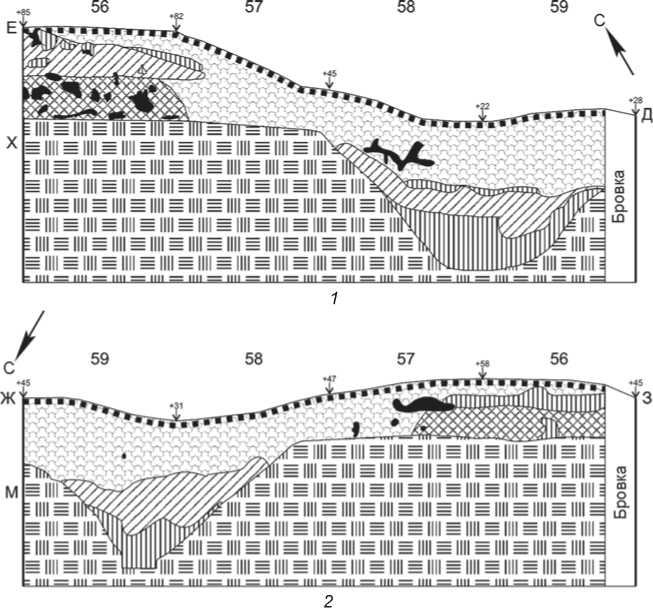

Юго-западный угол рва, раскопанный в 2002– 2003 гг., имеет специфический подтрапециевидный профиль с приступкой на дне (рис. 2). Ширина рва в верхней части составляла 1,5–2,0 м, по степенно уменьшаясь к его основанию до 0,35–0,40 м. Общая глубина 0,6–0,8 м. В стратиграфическом разрезе этого участка рва выявлены следы интенсивного горения (рис. 3, 1 ) [Бородовский, Горохов, 2008, с. 73, рис. 5], что могло быть обусловлено как антропогенными факторами, так и природными событиями. Такие следы археологически прослежены на целом ряде сибирских острогов (Братском, Албазинском, Казымском, Тобольском). Еще один из наиболее обширных и мощных прокалов располагался около свайно-столбчатого фундамента набережной башни (рис. 3, 1 ).

На противоположном юго-восточном угловом участке земляных укреплений Умревинского острога выявлена другая стратиграфическая ситуация (см. рис. 1, 1 , 5–7 ). Два разреза рва на этом участке (рис. 4) отражают различные периоды его сооружения и последующего подновления. Нижняя часть заполнения рва состоит из желтого суглинка с вкраплениями гумуса. Она образовалась в результате естественного сползания в ров суглинка с его склонов и перемешивания с формирующимся на поверхности рва и вала дерновым слоем. Профили рва на двух противоположных участках существенно различались (рис. 4). Если на разрезе по северной стенке раскопа профиль чашеобразный (см. рис. 1, 5 , 6 ; 4, 1 ), то по южной – подтрапециевидный с небольшой приступкой на дне (см. рис. 1, 7 ; 4, 2 ). Эта часть юго-восточного рва аналогична по размерам и профилю его юго-западному угловому участку (см. рис. 2). Вероятно, такие изменения в параметрах и очертаниях юго-восточного угла рва произошли при его углублении, необходимом для установки ограды сельского кладбища на территории острога, уже не существовавшего с рубежа XVIII–XIX вв.

Обсуждение результатов исследований

В XVII–XVIII вв. фортификационные рвы в рамках европейской «вобановской» традиции сооружались

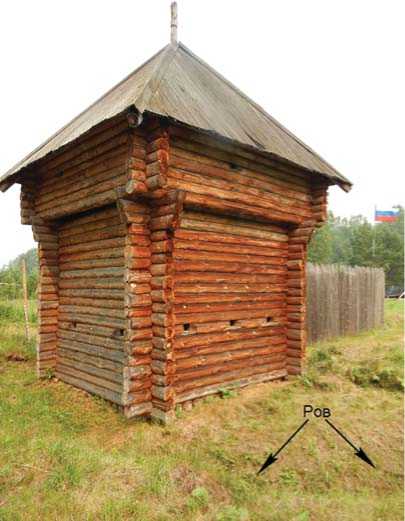

Рис. 1. Исследованные участки оборонительных сооружений Умревинского острога.

1 – планиграфия острога; 2 – восточный угол тына; 3 – юго-западный угол тына под ленточно-столбчатым фундаментом более поздней башни; 4 – ленточно-столбчатый фундамент юго-восточной угловой башни; 5 – участок изменения конфигурации рва; 6 – профиль рва кладбища на внутренней площадке острога; 7 – сохранившийся юго-восточный угловой участок рва острога начала XVIII в.

а – раскоп; б – башня; в – вал, возвышенность; г – ров, яма; д – тын.

Рис. 2. Схема профиля рва начала XVIII в. на югозападном угловом участке.

Рис. 3. Планиграфия юго-западного угла деревоземляных укреплений ( 1 ) и восстановленная угловая набережная башня острога ( 2 ).

а – канавка тына и фундамента башни; б – следы горения; в – деревянные столбы и плахи.

Рис. 4 . Стратиграфические разрезы кладбищенского рва ( 1 ) и рва острога начала XVIII в. ( 2 ).

а – однородная смесь гумуса и глины; б – темно-серый гумус; в – светло-серый гумус; г – желтая глина с вкраплением черного гумуса; д – темно-желтая глина (материковая поверхность); е – корневища; ж – дерн.

по заранее избранным профилям [Вобан, 1744, с. 13]. Показательным является наличие незначительной приступки у основания рва Умревинского острога. Размеры такого элемента позволяют предполагать его появление в связи с использованием определенного типа землеройного орудия.

Среди шанцевых инструментов XVIII в., предназначенных для сооружения земляных фортификационных сооружений, особое значение имели небольшие железные лопатки-«обрезы». Они имели трубки-втулки, в которые вколачивались деревянные черен-

1 м

аб о в ОШ г 0 д ■еж

ки. В фортификационной литературе особо оговаривалась масса этих землеройных орудий. Она составляла 4–5 фунтов [Там же, с. 18, 19]. Учитывая, что фунт в России XVIII в. соответствовал 409,5 г [Шостьин, 1975, с. 258], масса железных лопаток могла быть от 1 638 до 2 047,5 г. Следует отметить, что в окрестностях Умревинского острога случайно была найдена рабочая часть небольшого железного «обреза». По конструкции и массе она близка к указанным выше землеройным орудиям XVIII в. Это позволяет выдвинуть предположение о возможности использования таких шанцевых инструментов при сооружении рвов начала XVIII в. в Умревинском остроге.

В данной местности, по современным геологическим описаниям, грунты в основном относятся к эолово-делювиальным суглинкам, отличающимся не очень высокой не сущей способностью [Районы…, 1996, с. 327]. Однако в случае относительно неглубокого рва начала XVIII в. такой грунт достаточно хорошо сохранял первоначальный профиль рва до его последующего более позднего заполнения. На юго-западном углу рва этот процесс после пожара был практически одномоментным.

Сравнение о сновных характеристик рва начала XVIII в. со стандартами предшествующего XVII столетия [Устав…, 1777, с. 121–125] демонстрирует отличия по основным пропорциям, размерам и глубине. Для первой четверти XVII в. разница в ширине рва вверху и внизу была не столь значительна, а глубина составляла практически треть от ширины по верхней кромке. Большей была и крутизна стенок рвов при отношении ширины рва вверху к его основанию от 3 : 1 до 6 : 1 [Шор, 1958, с. 27].

Впоследствии (30-е гг. XVIII в.) сооружение двух угловых башен на юго-восточной стороне тыновых укреплений Умревинского острога привело к существенным изменениям первоначальной фортификации (см. рис. 1, 1 ). Во-первых, выступающие за пределы тыновой стены угловые башни получили назначение бастионов (см. рис. 1, 1 ; 3). Такое фортификационное решение привело к существенному увеличению секторов обстрела. Во-вторых, расстояния от углов юговосточных оборонительных сооружений до внешнего рва, сооруженного в начале XVIII в., сократились более чем в 4 раза. Близость ленточно-столбчатых фундаментов башен к угловым участкам рва является одним из признаков различных строительных периодов в истории Умревинского острога.

В итоге можно констатировать, что юго-восточная часть деревоземляных фортификационных сооружений приобрела «бастионный» облик только к первой трети XVIII в. Однако эти усовершенствования не отразились на первоначальных очертаниях рва. Вместо европейских угловых элементов фортификации (бастионов) были воздвигнуты традиционные дере- вянные башни (см. рис. 3, 2) на ленточно-столбчатом фундаменте, широко распространенные на территории Сибири с конца XVII до середины XVIII столетия [Бородовский, Горохов, 2008, с. 78; Горохов, 2020]. Тогда как в Приамурье, судя по второй «версии» существования Албазинского острога (1685–1686 гг.), рвы бастионного типа были сооружены уже в конце XVII в. [Албазинский острог…, 2019, с. 177; с. 179, рис. 2.4.8; с. 191, 192]. При этом достоверные сведения о появлении бастионов в восточно-европейской части Московского царства относятся к концу XVI в. [Носов, 2002, с. 101]. На юге Западной Сибири сооружение бастионов европейского типа известно только в начале XVIII столетия (старая Омская крепость) [Бородаев, Контев, 2015, с. 170–172]. В это же время «бастионное» расположение угловых башен в рамках сочетания древнерусских и европейских фортификационных традиций отчетливо прослеживается в планиграфии каменного Гостиного двора Тобольского кремля, построенного С.У. Ремезовым в раннепетровское время [Кириллов, 1974, с. 63]. Такие факты наглядно демонстрируют крайнюю неравномерность распространения европейских принципов фортификации в петровское время на территории Сибири в целом. Не менее важно и то, что в дальнейшем на всем протяжении XVIII в. особенностью сибирских пограничных укрепленных линий стало гармоничное сочетание новейших достижений западно-европейской фортификации с отечественным опытом строительства оборонительных сооружений [Муратова, 2007, с. 113]. На примере Умревинского острога этот процесс можно проследить достаточно последовательно.

Первый строительный период (начало XVIII в.) соответствовал появлению в 1703 г. подпрямоугольного деревянного оборонительного сооружения из круглых тыновин. Его подчеркнутые геометрические очертания достаточно хорошо согласуются с рекомендациями по устройству и планировке укреплений, изложенными А. Радышевским еще в XVII столетии [Носов, 2002, с. 168]. В отличие от прямых углов тыновой ограды Умревинского острога (см. рис. 1, 2 , 3 ) углы его рвов на этих участках скругленные (см. рис. 1, 1 ; 3, 1 ). Расстояние от углов деревянного оборонительного сооружения до внутреннего края рва составляло более 1,7 м, что соответствует маховой сажени (1,78 м), а от юговосточной стены – до 6 м [Шостьин, 1975, с. 256, 259].

Второй строительный период (первая половина XVIII в.) связан с функционированием Умревинско-го острога как оборонительного, административного и культового центра севера Верхнего Приобья. Тогда появились две угловые башни и приказная изба (см. рис. 1, 1, 3, 4; 3). При этом расстояние от углов фундаментов башен до внутреннего края рва составляло 0,4 м, что ближе всего к такой мере длины, как локоть, которая для XVIII в. была уже архаизмом [Там же, с. 256]. На исследованных участках рва стратиграфически не прослежены следы его периодической расчистки. Такая процедура при длительном функционировании рвов была необходима [Свистун, 2016, с. 369]. Отсутствие следов расчистки рва можно объяснить как его небольшой глубиной, так и относительной плотностью грунта, в котором он был выкопан. Экспериментально установлено, что наклонные стенки такого рва естественно приобрели первоначальную задерновку уже через семь лет после его археологической расчистки [Бородовский, Горохов, 2008, с. 73].

Третий, заключительный, строительный период (конец XVIII – начало XIX в.) соответствует времени, когда Умревинский острог утратил свое значение, его деревянные оборонительные сооружения обветшали и основная площадь превратилась в погост. По данным письменных источников, процесс разрушения оборонительных сооружений острогов в Новосибирском Приобье относится к последней трети XVIII в. Так, в 1773 г. своих укреплений лишился Чаусский острог [Паллас, 1788, с. 7]; в 1791 г. были разобраны и проданы оборонительные конструкции Бердского острога [Миненко, 1990, с. 32]. В 1794 г. Умревинский острог впервые исчез с карт Колывано-Воскресенского округа (РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 480. Л. 1). Не ранее этого времени, судя по археологическим данным, земляной оградой Умревинского кладбища становится углубленный ров, который приобретает чашеобразный профиль (см. рис. 1, 5 , 6 ; 4, 1 ). На внешней и внутренней стороне рва формируются валы. На отдельных участках вал перекрывает канавку тына острога с уже утраченными тыновинами, однако свободными остаются углы раннего рва Умревинско-го острога, что способствует сохранности их первоначального облика, как и, возможно, наличие на этих участках более поздних обветшавших угловых башен.

Заключение

Сооружение Умревинского острога на севере Верхнего Приобья является частью грандиозного фортификационного строительства на обширных сибирских территориях Московского царства на рубеже XVII–XVIII вв. [Очерки…, 1979, с. 284]. Локальным своеобразием данного периода продолжала оставаться неравномерность распространения европейских принципов фортификации. Казалось бы, дата возведения Умревинского острога (1703 г.) соотносится со временем широкомасштабного внедрения в России этого военно-инженерного феномена, связанного с эпохой Петра I [Косточкин, 1962, с. 7; Малолет-ко А.А., Малолетко А.М., 2001, с. 89]. Однако еще в 1702–1703 гг. даже на самых западных рубежах Ро ссийского государства известны прецеденты ор- ганичного сочетания более древних оборонительных сооружений (Шлиссельбург-Орешек) с фортификацией (бастионами) раннего петровского времени [Иогансен, Кирпичников, 1974, с. 30, 46]. Во многом предтечей такого феномена являлось распространение бастионной системы на северо-западных границах Московского царства задолго до начала ХVIII в., поскольку первые деревоземляные крепости с бастионами появились там, видимо, во второй половине XVI – первой четверти XVII в. [Носов, 2002, с. 60, 118]. Тогда как на территории Сибири и Дальнего Востока в XVII столетии продолжалось возведение тыновых подпрямоугольных оборонительных сооружений, окруженных по периметру рвом. Однако в конце XVII в. на р. Амуре при восстановлении Албазинского острога в 1686 г. использовалась уже иная («итальянская») фортификационная техника бастионного типа [Артемьев, 1999, с. 7; Албазинский острог…, 2019, с. 176]. При этом внешние рвы дублировали все выступы угловых бастионов. На юге Западной Сибири такая фортификационная техника впервые была применена для Каштацкого острога, просуществовавшего с 1697 по 1703 гг.

Для Умревинского острога такие факты имеют особое значение прежде всего потому, что «метрополией» для него являлся Уртамский острог, возведенный в 1684 г. Следует подчеркнуть, что оба были построены на основании официальных указов и имели геометрическую планировку фортификационных сооружений. Тогда как тыновые стены Мунгатского и Бердского острогов, возведенные в 1715–1716 гг., судя по письменным источникам, были овальных очертаний в плане [Миллер, 1996, с. 24]. Причиной такого своеобразия, скорее всего, являлось то, что эти оборонительные пункты создавались не по указу из центра, а по решению уездных властей [Бородаев, Контев, 2015, с. 186, 189]. Необходимо отметить, что бастионный принцип фортификации, успешно апробированный на примере Каштацкого острога, в Умре-винском был реализован только после возведения ленточно-столбчатых фундаментов угловых башен на его южной стороне в 30-х гг. XVIII столетия.

На основании вышеизложенных фактов рвы Ум-ревинского острога начала XVIII в. следует рассматривать как результат предшествующего развития отечественного оборонного зодчества допетровского времени. Земляные и деревянные сооружения этого укрепленного пункта отражают заключительный этап бытования в Сибири «древнерусской» фортификационной традиции, сложившейся на южных рубежах Руси в X–XIII вв. [Моргунов, 2009, с. 241–250]. Данная традиция возведения деревоземляных оборонительных сооружений, очевидно, испытала определенное влияние зарубежного фортификационного опыта еще в допетровскую эпоху.

При реконструкции историче ских темпов развития принципов европейской фортификации в петровское время на территории Сибири особое значение имеет установление строительных периодов сооружения рвов для каждого из сибирских острогов, существовавших в XVIII в. Их археологическое выявление позволяет конкретизировать неравномерность распространения признаков европейской фортификации на обширных сибирских пространствах. Для Ум-ревинского острога влияние зарубежного фортификационного опыта можно оценить как опосредованное и значительно «растянутое» во времени (практически вся первая треть XVIII столетия).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-09-42058/20.

Список литературы Участки рва начала XVIII столетия на территории Умревинского острога

- Албазинский острог: История, археология, антропология народов Приамурья. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – 348 с.

- Артемьев А.Р. Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII – XVIII вв. – Владивосток: [б.и.], 1999. – 336 с.

- Бородаев В.Б., Контев А.В. Формирование российской границы в Иртышско-Енисейском междуречье в 1620–1720 гг. – Барнаул: Алт. гос. пед. ун-т, 2015. – 416 с.

- Бородовский А.П., Горохов С.В. Оборонительные сооружения Умревинского острога (археологические исследования 2002–2004 гг.) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 4. – С. 70–82.

- Варфоломеев Ю.А., Шаповалова Л.Г. Обеспечение долговечности памятников деревянного зодчества при эксплуатации // Проблемы исследования, реставрации и использования архитектурного наследия Российского Севера. – Петрозаводск: Петрозавод. гос. ун-т, 1991. – С. 150–155.

- Вобан С., де. Книга о атаке и обороне крепостей. – СПб.: Имп. акад. наук, 1744. – 160 с.

- Горохов С.В. Ленточные свайно-столбчатые фундаменты башен в городах и острогах Сибири // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История. Филология. – 2020. – Т. 19, № 3. – С. 58–69.

- Емельянов Н.Ф. Заселение русскими Среднего Приобья в феодальную эпоху. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1981. – 181 с.

- Иогансен М.В., Кирпичников А.Н. «Петровский Шлиссельбург» (по новооткрытым архивным материалам) // Русское искусство первой четверти XVIII века: Материалы и исследования. – М.: Наука, 1974. – С. 27–52.

- Кириллов В.В. Ансамбль Тобольского кремля: (Опыт создания общегородского публичного центра раннепетровского времени) // Русское искусство первой четверти XVIII века: Материалы и исследования. – М.: Наука, 1974. – С. 53–67.

- Косточкин В.В. Русское оборонное зодчество конца XIII – начала XVI веков. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 112 с.

- Малолетко А.А., Малолетко А.М. Воинство Алтайского горного округа (1726–1917). – Томск: Том. гос. ун-т, 2001. – 232 с.

- Миллер Г.Ф. Описание Томского уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его положении, в октябре 1734 г. // Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. – Новосибирск: Сиб. хронограф, 1996. – С. 17–36. – («История Сибири»: Первоисточники; вып. VI).

- Миненко Н.А. По старому Московскому тракту. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1990. – 184 с.

- Моргунов Ю.Ю. Древо-земляные укрепления Южной Руси X–XIII веков. – М.: Наука, 2009. – 304 с.

- Муратова С.Р. На страже рубежей Сибири: строительство сибирских укрепленных линий. – Тобольск: Тобол. гос. пед. ун-т, 2007. – 174 с.

- Носов К.С. Русские крепости и осадная техника VIII–XVII вв. – СПб.: Полигон, 2002. – 176 с.

- Очерки русской культуры XVII века. – М: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1979. – Ч. 1: Материальная культура. – 352 с.

- Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российского государства. – СПб.: Имп. акад. наук, 1788. – Ч. 3. – Половина 2: 1772 и 1773 годов. – 481 с.

- Районы и города Новосибирской области: природ.-экон. справочник. – Новосибирск: Кн. изд-во, 1996. – 519 с.

- Романов П.И. Обветшание и ремонт оборонительных конструкций приобских острогов Томского уезда в XVIII веке // Баландинские чтения. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств, 2019. – Т. XIV. – С. 258–262.

- Свистун Г.Е. Город Салтов по археологическим и письменным источникам // Археология восточноевропейской лесостепи. – Воронеж: Воронеж. гос. пед. ун-т, 2016. – С. 365–375.

- С.П. Крашенинников в Сибири: Неопубликованные материалы. – М.; Л.: Наука, 1966. – 242 с.

- Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки, состоящий в 663 указах, или статьях, в государствование царей и великих князей Василия Иоанновича Шуйского и Михаила Феодоровича, всея Руссии самодержцев. – СПб.: Гос. воен. коллегия, 1777. – Ч. 1. – 239 с.

- Шор Д.И. Русское военное инженерное искусство XVI–XVII вв. в свете «Устава ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки» // Военно-инженерное искусство и инженерные войска русской армии. – М.: Воениздат, 1958. – С. 18–35.

- Шостьин Н.А. Очерки истории русской метрологии XI–XIX вв. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 272 с.

- Шунков В.И. Очерки по истории земледелия в Сибири (XVII век). – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 432 с.

- Gmelin J.G. Reise durch Sibirien, von dem Jahr 1733 bis 1743. – Göttingen: Vandenhoeck, 1751. – Bd. I. – 516 S.

- Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727. – B.: Akademie-Verl., 1962. – Bd. 1: Tagebuchaufzeichnungen, 1721–1722. – 380 S.