Участники коммуникативного события: терминологический аппарат

Автор: Мощева Светлана Васильевна

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics

Рубрика: Лингвистическая дискурсология

Статья в выпуске: 2 т.17, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема терминологического аппарата участников коммуникативного события. Автором анализируются различные классификации, которые основаны на роли и характерологических особенностях адресата и адресанта в коммуникативном акте. Внимание уделяется массмедийной среде, в которой выделяется структурно осложненное образование - продуцент и созданный им «эскиз аудитории», включающий целевого и потенциально целевого адресатов. Данная классификация ориентирована на выявление мотивационной установки и функциональной направленности речевого акта.

Масс-медиа, адресат, адресант, коммуникативное событие, мотивационная установка

Короткий адрес: https://sciup.org/147234357

IDR: 147234357 | УДК: 81’25 | DOI: 10.14529/ling200202

Текст научной статьи Участники коммуникативного события: терминологический аппарат

Терминологический аппарат для обозначения получателя информации достаточно обширен: адресат, слушающий, аудитория, декодирующий, собеседник, интерпретатор и др. Понимание значимости этого компонента в процессе коммуникации объясняет многочисленные изыскания, которые направлены на выявление специфических особенностей адресата, на анализ образа реципиента в качестве текстовой категории.

Обращение к понятию «целевая аудитория», которое до недавнего времени широко использовалось в сфере маркетинга и экономики, активно реализуется в дисциплинах гуманитарной направленности наряду с термином «адресат». Так, Н.Д. Арутюнова указывает, что «мы пользуемся термином адресат , подчеркивая при этом сознательную направленность речевого высказывания к лицу (конкретному или не конкретному), которое может быть определенным образом охарактеризовано, причем коммуникативное намерение автора речи должно согласовываться с этой его характеристикой; иными словами, всякий речевой акт рассчитан на определенную модель адресата» [1, с. 358].

Задача построения классификации «адресата» решается исследователями применительно к жанру. Например, в текстах массовой коммуникации выделяют адресата соглашающегося и возражающего. Различия между художественным и современным текстом массовой коммуникации, полагает Т.Л. Каминская, «проявляются не только в различии роли авторского начала, но и в функционировании в них категории адресата. Персонификация читателя художественной литературы в большинстве случаев более условна, его функция - быть тем лицом, которому автор сообщает нечто, иногда с ним полемизируя. Выделение «адресата» в литературоведческую категорию связано с признанием того факта, что в художествен- ной повествовательной речи существует внутренний диалог между автором и читателем» [3, с. 32– 33]. Соответственно, некоторые авторы различают два типа адресата художественного произведения: внутреннего адресата, которым является один из персонажей произведения, и внешнего - читателя. Кроме того, на основе анализа коммуникативно -текстового, социально-типологического, индивидуально-личностного аспектов выявлены идеальный и реальный адресаты. Ю.М. Лотман, используя термин «образ аудитории», соотносит его с определенными культурными и языковыми кодами, а также понятием «общая память», которое ориентировано на восстановление имплицитно представленного в тексте «образа аудитории» [4].

Применительно к текстам массовой коммуникации некоторые исследователи придерживаются классификации по степени мотивации читателя: фокусный, который ориентирован на определенную тематику и способы подачи информации; мотивированный, оказывающий предпочтение одной разновидности информации ; свободный , имеющий низкую мотивацию.

Т.Л. Каминская использует следующий подход к построению типологии в рамках соотношения «продуцент - текст»: 1) адресат как реальный человек; 2) адресат как категория, представленная в структуре коммуникативного акта; 3) адресат как социологическая категория с его характеристиками, полученными в ходе социологических исследований; 4) адресат как текстовая категория [3, с. 35-36]. Таким образом, в ходе анализа текстов массмедиа была представлена авторская типология образов адресатов медиатекстов, которая включает: «интеллигентное меньшинство», «представителей образцовой среды», «простого человека». Полагаем, что данная классификация вызывает множество вопросов и отражает упрощенно-наивную модель коммуникации.

Наше исследование современных источников СМИ различной тематической направленности указывает на их полифункциональный характер, который отражается на качественно-количественных показателях аудитории, что приводит к нечеткости / размытости границ между выделенными типами адресатов [8]. Следовательно, продуценту приходится «конструировать» реципиента на основе взаимодействия интенционально-прагматических полей участников коммуникативного события. Мы считаем, что в данном случае термин «эскиз аудитории» является наиболее релевантным в сравнении с термином «портрет адресата», так как представляет более гибкую и подвижную систему, способную воспринимать и откликаться на различные изменения информационного, социально-культурного характера и др.

Терминологический аппарат отправителя информации включает следующий ряд: говорящий, порождающий высказывание, партнер коммуникации и др., который дополняется в ходе исследований различных типов текстов. Так, в рамках публицистического жанра выделены понятия: повест-вователь/нарратор, абстрактный и конкретный авторы (И.И. Бакланов, М.Ю. Федосюк).

Категории получателя и продуцента находятся в бинарной оппозиции, которая определяется как оппозиционная раздвоенность. Ю.М. Лотман справедливо полагает, что «… в основе внутренней организации элементов текста, как правило, лежит принцип бинарной семантической оппозиции: мир будет члениться на богатых и бедных, своих и чужих, правоверных и еретиков, просвещенных и непросвещенных, людей природы и людей общества, врагов и друзей» [5, с. 227]. Однако эксплицитно выраженная бинарность «адресант -адресат» в тексте, по нашему мнению, «вуалирует, скрывает» их имплицитно реализованную тесную взаимосвязь. Подобное суждение встречается и у других авторов. Так, «коммуниканты, или, по традиции, говорящий и слушающий, - функции, которые исполняет Homo Loquens в акте коммуникативной деятельности: говорящий - быть порождающим текст, слушающий - быть воспринимающим текст. Таким образом, Homo Loquens предстает в коммуникативном акте в раздвоенном виде - как говорящий или как слушающий» [2, с. 20]. Однако эта «раздвоенность» всего лишь указывает на разные аспекты целого, а именно Homo Loquens. Такая позиция поддерживается принципом дополнительности (автор Н. Бор), суть которого заключается в том, что отношения между сторонами объекта изучения не сводятся к взаимному противопоставлению данных сторон, поскольку разные аспекты одного и того же явления могут отображать равнозначные по важности его свойства, дополняя и создавая анализируемый объект. Отсюда следует, что текст можно определить как сумму субъективностей как адресанта, так и адресата коммуникативного события.

Применительно к рекламе мы считаем необходимым выделить еще одного участника данного события, на которого непосредственно не направлен акт коммуникации, но который оказывается в диапазоне нахождения адресата/реципиента. Термин «слушающий», используемый Г.Г. Кларком и Т.Б. Карлсоном, является достаточно удачным для обозначения такого рода аудитории. Однако авторами делаются некоторые существенные замечания. Экспликация речевого акта требует выделить агента иллокутивного акта (адресанта) и реципиента, представленного не только прямым адресатом, к которому непосредственно обращается адресант, а также «слушающим», принимающим участие в акте речи, который ориентирован на адресата. Кроме того, обозначаются и «…случайные слушающие (overhearers) в иллокутивном акте, направленном на адресатов. Это те слушающие, которых говорящий не намеревался включать в число «принимающих участие» в иллокутивном акте» [9, с. 283]. Реализация некоторых РА (брачный обет, наречение именем, завещание) требует присутствия «слушающих», которых Г.Г. Кларк и Т.Б. Карлсон определяют в качестве «институциональных свидетелей», чье наличие - это важное и обязательное условие для совершения акта речи. Такая детализация понятийного аппарата необходима, поскольку различные мотивационные установки агента оказывают влияние на построение коммуникативного события, выбор речевого акта, их последовательности и сочетаемости, структуры, эксплицитной/имплицитной/гибридной форм передачи намерения продуцента высказывания [7].

Принимая во внимание анализируемый тип дискурса, явно выраженный адресат соотносится нами с понятием «целевая аудитория», а «слушающий» определяется в качестве «потенциально целевой аудитории». Используемое нами понятие «потенциально целевая аудитория» является обоснованным, поскольку природа рекламной коммуникации изначально ориентирована на расширение корпуса получателя информации [6]. Необходимо отметить, что адресант практически во всех исследованиях остается целостной фигурой и анализируется с точки зрения мотивационных установок, субъективно-личностных характеристик.

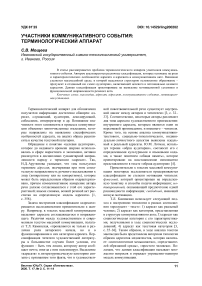

Однако в дискурсе рекламы образ продуцента представлен сочетанием «реального адресанта / заказчика рекламы» и копирайтера, выполняющего роль ретранслятора интенционально-мотивационных установок заказчика. В наших изысканиях массмедйная среда - это комбинация интенционально-прагматических полей участников коммуникации (см. рисунок).

Отсюда следует, что выявление личностно -индивидуальных характеристик автора высказывания не представляется возможным, исключая рекламно-маркированный тип политического дискурса. Таким образом, рекламное событие можно рассматривать в качестве соотношения: «струк-

Мощева С.В.

Участники коммуникативного события: терминологический аппарат

•

•

•

•

•

коммуникативная интенция информативная интенция аттрактивная интенция интенция интенсификации аллокутивная интенция

интенциональнопрагматическое поле адресанта

интенционально прагматическое поле копирайтера (ретранслятора)

• интенция успешной смысловой интерпретации установок адресата и адресанта

• интенция реализации ожидания

интенциональнопрагматическое поле адресата

• персуазивная интенция

Интенционально-прагматическое поле массмедийного дискурса турно осложненное образование продуцент» и созданный им «эскиз аудитории», включающий целевого и потенциально целевого адресатов.

Список литературы Участники коммуникативного события: терминологический аппарат

- Арутюнова, Н.Д. Фактор адресата / Н.Д. Арутюнова // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. - 1981. - Т. 40, № 4. - С. 356-367.

- Земская, Ю.Н. Теория текста / Ю.Н. Земская и др. - М.: Флинта, 2010. - 132 c.

- Каминская, Т.Л. Образ адресата в текстах массовой коммуникации: семантико-прагматическое исследование / Т.Л. Каминская. - СПб., 2009. - 284 с.

- Лотман, Ю.М. Внутри мыслящих миров: человек - текст - семиосфера - история / Ю.М. Лотман. - М.: Языки русской культуры, 2014. - 416 с.

- Лотман, Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман // Об искусстве. - СПб.: Искусство - СПб, 1998. - С. 14-285.

- Мощева, С.В. Речевая интенция: теоретические подходы к исследованию / С.В. Мощева // Известия высших учебных заведений. Серия "Лингвистика". - 2011. - Т. 2, № 3. - С. 223-226.

- Мощева, С.В. Речевой акт как способ реализации коммуникативной интенции (на материале англоязычного политического дискурса) / С.В. Мощева // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. - 2012. - Т. 18, № 5. - С. 76-79.

- Мощева, С.В. Метафора как косвенная стратегия персуазивной интенции / С.В. Мощева // Известия высших учебных заведений. Серия: Лингвистика. - 2016. - Т. 7, № 2. - С. 128-132.

- Clark, H.H. Hearers and speech acts / H.H. Clark, T.B. Carlson // Language. - 1982. - Vol. 68. - № 2. - P. 332-371.