Учение Габриеля Тарда о личности преступника

Автор: Маслов Вилли Андреевич

Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd

Рубрика: Уголовное право и криминология

Статья в выпуске: 3 (37), 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение: статья посвящена анализу воззрений на личность преступника известного французского социолога и криминолога, справедливо причисляемого к основателям субъективно-психологического направления в западной социологии, Габриеля Тарда. Материалы и методы: при проведении исследования использованы диалектико-материалистический метод, а также основанные на нем общенаучные и частнонаучные методы (системно-структурный, логический, метод анализа документов и иных источников). Основой исследования послужили труд Габриеля Тарда «Преступник и преступление», современные исследования личности преступника, а также статистические данные относительно рецидивной преступности в России за период с 2014 по 2017 годы, подготовленные ВНИИ МВД России. Результаты исследования: проведенное исследование позволило сформулировать ряд выводов как методологического (в основе которого использование автором в качестве аргументов учения Чезаре Ломброзо, опытов Жозефа Дельбефа и т.п.), так и криминологического (первостепенность в вопросе криминализации личности психологической составляющей, что влечет необходимость взвешенного, адекватного ответа на асоциальное поведение со стороны государства) характера...

Габриель тард, личность преступника, детерминанты преступного поведения, психология преступника, криминализация личности

Короткий адрес: https://sciup.org/142223013

IDR: 142223013 | УДК: 343.9.01 | DOI: 10.24420/KUI.2019.48.74.013

Текст научной статьи Учение Габриеля Тарда о личности преступника

Габриель Тард, являясь представителем лионской школы, по праву считается одним из основателей субъективно-психологического направления в западной социологии. Получив юридическое образование, французский исследователь посвятил себя науке, занимаясь изучением различных аспектов взаимодействия людей в социуме. Большой опыт правоприменительной деятельности в качестве судьи предопределил особый взгляд ученого и на некоторые аспекты криминологии. В частности, исследователь достаточно оригинально освещает вопрос детерминирующих личность преступника факторов, ставший объектом исследования в настоящей публикации.

Право – явление социальной действительности, сколь необходимое, столь и противоречивое по своей природе и сущности. В разные исторические эпохи представление о сущности права менялось, если не диаметрально, то достаточно существенно. Одни исследователи ассоциировали право с дарованными свыше любому представителю рода человеческого возможностями действовать в своих интересах. Другие утверждали, что право – это созданный государством (преследующим нередко не столь возвышенные цели) регулятор поведения людей. Третьи понимали под правом систему общественных отношений, делая акцент на реальном поведении людей. В то же время ряд ученых обосновывали позицию, согласно которой право – это независимое от государства выражение духа народа.

Актуальность темы нашего исследования прежде всего в том, что, не-смотря на кажущуюся очевидность и необходимость при раскрытии сущности права обращать внимание на все изложенные позиции, всегда стоял вопрос о ключевой (преобладающей) характеристике, которой все остальные должны соответствовать, от которой должны «отталкиваться».

Говоря об одной из таких составляющих, по нашему мнению, далеко не второстепенной, – психологической, зачастую ассоциирующейся в первую очередь со Львом Иосифовичем Петражицким, стоит отметить, что существуют достаточно содержательные научные воззрения зарубежных исследователей, укладывающиеся в обозначенную концепцию, автором одной из которых является Габриель Тард.

Данного ученого справедливо называют основателем субъективно-психологического направления в западной социологии. Изначально получивший юридическое образование и проработавший судьей практически два десятилетия, Г. Тард параллельно занимался социологией, а после окончания судейской практики целиком посвятил себя науке.

По мнению М.А. Тюленевой, «Ж.Г. Тард учился у представителей итальянской антропологической школы, но имел диаметрально противоположные взгляды. По некоторым направлениям в науке уголовного права. Ж. Г. Тард, так же, как и итальянцы, детерминист, но он не фаталист. Он социолог» [1].

О своевременности обращения к учениям Г. Тар-да свидетельствует и информатизация современного общества [2]. В современную эпоху цифровых технологий, Интернета и социальных сетей очевидна необходимость пере-осмысления того, что преступность, помимо прочего, это и явление подражания. Доступность неизмеримого объема информации (в том числе противоправного характера) свидетельствует о достаточной актуальности вопросов побудительных начал действий преступника.

Нам представляется актуальным, как с исторической, так и теоретико-правовой и криминологической точек зрения, анализ аспектов личности преступника, отраженных Габриелем Тардом в труде «Преступник и преступление».

По нашему убеждению, криминогенная обстановка в России нуждается в поиске ответов на вопросы о личности преступника, вследствие чего целесообразно использовать методологию сравнительного правоведения в исследовании вопросов, носящих «международный» характер. Очевидно что явления, в настоящее время квалифицируемые как преступления, известны еще с догосударственных времен, и вполне уместно, учитывая государственную специфику (национальную, территориальную и т.д.), подвергнуть анализу ряд аспектов преступности.

В то же время стоит учесть точку зрения современных исследователей, согласно которой «в 2014 г. впервые за всю историю изучения преступности повторные деяния в общей структуре составили более половины всех преступлений – 50,7 %, в 2015 г. – 51,8 %, в 2016 г. – 54,0 %, в 2017 г. – уже 56,0 % [3]». Данные наглядно свидетельствуют о проблемах в вопросе эффективности пенитенциарного воздействия, что мы склонны считать следствием, в частности, наличия пробелов в понимании психологии преступников.

Об актуальности рассмотрения вопросов личности преступника в свое время высказывался и Е. Флоря, отмечая, что «личностный подход, в силу своей экономической выгодности и сравнительно высокой продуктивности, становится сегодня весьма актуальным и, как следствие, приобретает новых сторонников в среде ученых и практических работников» [4].

В то же время вопрос о самой сущности учения о личности преступника остается дискуссионным. Нам представляется достаточно содержательным высказывание Е.Б. Кургузкиной, согласно которому теорию личности преступника необходимо понимать как «систему тщательно выверенных взаимосвязанных принципов, взглядов, представлений, идей, знаний, умозаключений и гипотез, направленных на описание, истолкование и объяснение феномена появления, существования, развития и особенностей тех, кто с большой степенью вероятности может совершить, совершает или совершил преступление» [5].

Вышеизложенное предопределило цель исследования: на основе анализа труда Г. Тарда «Преступник и преступление» [6] выделить качества (черты), свойственные преступникам второй половины XIX в., провести аналогии с современными исследованиями вопросов причинности преступного поведения и психологического портрета преступников.

В основе методологии исследования лежит диалектико-материалистический метод познания объективной действительности, дополненный рядом общенаучных (к примеру, анализ, синтез и аналогия) и частнонаучных методов, среди которых можно особо выделить метод сравнительного правоведения (правовая компаративистика).

Обзор литературы

Как мы уже отмечали, данный ученый воспринимается в научной среде преимущественно как социолог, что, по нашему мнению, не совсем соответствует действительности. Психологической социологии Габриэля Тарда посвящена диссертация А.В. Загребиной [7], социолого-психологические воззрения исследованы Г.Е. Бобровой [8], «социология масс» и ее влияние на французскую консервативную мысль последней трети XIX века изучены А.В. Фененко [9], теории массовых общностей на примере Г. Тар-да проанализированы М.М. Ачмиз [10].

И современные исследователи учения Габриеля Тарда уделяют внимание изложенным им позициям: анализ социологического направления во французской криминологической доктрине осуществлен М.В. Захарова [2], М.А. Тюленева провела исследование степени влияния учения Тарда на становление ученого В.Д. Спасовича [1], Е.А. Тюгашев подверг анализу «криминологический оптимизм» Г. Тарда [11].

Современное представление о личности преступника исследовано много больше: Е.Б. Кур-гузкина [5], А.Н. Пастушеня [12], Е. Флоря [4], О.Р. Афанасьева и М.В. Гончарова [13], С.Н. Чу-рило и Н.С. Грудинин [14], В.Е. Эминов и Ю.М. Антонян [15].

Материалы и методы

Методологической основой исследования является диалектико-материалистический метод познания явлений и процессов действительности, а также основанные на нем общенаучные и частные методы исследования (анализ, синтез, системно-структурный, логический).

Материалами исследования послужили статистические данные Всероссийского научно-исследовательского института МВД России за период с 2014 по 2017 годы, характеризующие рецидивную преступность в России.

Результаты исследования

Итак, отвечая на вопрос, какой вклад внес Габриель Тард в учение о личности преступника, какие выделял психологические свойства, характерные преступникам второй половины XIX в., стоит проанализировать ряд тезисов ученого.

Начать стоит с высказывания исследователя о том, что «порочными уже рождаются, но преступниками, наверное, делаются лишь впоследствии», каковое однозначно свидетельствует, что автор не считал склонность к совершению преступления чем-то врожденным. Более того, представитель лионской школы отмечает, что для заключенных свойственно быть безжалостными, раздражительными и мстительными, к чему, в свою очередь, приводит образ жизни, который включает в себя: посещение дурного общества; создание условий для развития гордости, суетности, зависти, злобы, лени; невосприимчивость нежных чувств и склонность к сильным ощущениям; страдания в детском возрасте (побои, суровое обращение, физические мучения); равнодушие к злу, нечувствительность.

Современные исследователи также в той или иной степени при раскрытии детерминант преступного поведения, например, отмечают: «Не является секретом, что дети, выросшие в маргинальных семьях, в которых родители ... применяют насилие по отношению к своим детям, не обладают высоким уровнем культуры и нравственности, совершают административные правонарушения. В будущем часть из них становится преступниками» [14].

Г. Тард особое внимание уделяет такому качеству личности преступника, как гордыня: «Во всякую эпоху и во все странах — у бандитов Корсики или Греции, или у сицилийских maffioso, как и у «отбросов» наших больших городов, — гордость является главным признаком их характера» [6].

Отмечая, что «между угрюмыми и завистливыми лицами каторжников было несколько добрых и веселых, но это были или невинно осужденные, или случайно сбившиеся с пути», ученый фактически говорит о том, что отсутствуют исключения из правила о преобладании среди качеств заключенных гордости за свою уникальность.

Особо отмечается Г. Тардом такое качество преступников, как бесчувственность, именуемое исследователем «стоицизмом» и характеризуемое как самолюбие преступника в совокупности с физической нечувствительностью, свойственной низшим классам.

Основываясь на опросах врачей, ученый отмечает, что бесчувственность отнюдь не свойственна заключенным в городах, тогда как исследования, которыми он располагал, не свидетельствовали о наличии исключений из вышеуказанного качества. В связи с этим справедлива, на наш взгляд, заметка о том, что ранние исследователи «имели дело с преступниками деревенскими, малочувствительными физически, как и все невежественные люди, в то время как преступники, содержащиеся в парижских госпиталях, подвержены гиперестезии, общей и характерной для всякого городского населения» [6].

Кроме того, Г. Тард акцентирует внимание на том, что преступникам свойственно разграничивать общество на «родную среду» и всех иных лиц. Здесь необходимо понимать достаточно интересную взаимосвязь обозначенной выше гордыни (в некоторой степени – желание величия) и тех социальных связей, в каковых состоит преступник.

В данном вопросе Г. Тард справедливо еще столетие назад отмечал, что преступники противопоставляют себя той части общества, к каковой они себя не относят. В то же время к значимым, с их точки зрения, социальным связям преступники относятся с трепетом (как указывает ученый, им свойственна «чрезмерная забота о впечатлении», производимом их действиями). «Преступник знает и притом не сомневается, что он оправдан судом своей родной среды, своего же простонародия, которое никогда – он опять-таки знает это – его окончательно не осудит, а чаще всего и совсем оправдает, лишь бы его грех был не против своих, против братьев» [6].

Сопоставляя расчетливость и импульсивность преступников, автор не делает однозначных выводов, утверждая, что в данном аспекте характеристики личности встречаются как достаточно предусмотрительные (расчетливые) и настойчивые в достижении своих планов, так и вспыльчивые преступники. «Как загипнотизированный или сумасшедший, всю силу своей воли и веры приносит в жертву своему минутному желанию, одной какой-нибудь идее» – описывает ученый второй тип преступников [6].

Исследователь делает достаточно любопытный вывод, основанный на сравнении книг, читаемых в тюрьмах, с книгами, пользующимися спросом в городских школах Парижа, согласно которому интеллектуальный уровень преступников сродни данному уровню всех граждан.

В контексте вышесказанного уместным будет привести точку зрения авторов, проанализировавших показатели преступности в России с 1997 по 2015 годы, согласно которой «преступники в основной своей массе не обладают образованием, достаточным для нормальной социализации в условиях современного общества. Вместе с тем имеет место тенденция увеличения числа лиц, совершивших преступления, с высшим образованием: в 1997 г. она составляла 4 %, а к 2015 г. выросла до 8,3 %, что определяется, по нашему мнению, доступностью высшего образования» [13].

Вполне допустимым нам представляется вывод о том, что с течением времени произошли существенные изменения интеллектуального уровня преступников, поскольку исследования современных отечественных пенитенциарных психологов свидетельствуют о невысоком интеллектуальном уровне в общей массе преступников по сравнению с правопослушными гражданами.

Говоря о таких чертах, как тщеславие и бесчувственность, дополненных ленью и отсутствием угрызений совести, Г. Тард обозначает данные явления одновременно и как причину, и как следствие преступлений (тем не менее, смещая акцент в сторону следствия совершенного преступления).

В своих размышлениях французский исследователь отмечает, что «чудовищный эгоизм так же, как и страшная гордость, отличающие преступника, гораздо скорее, быть может, являются следствием, чем источником их преступления» [6]. Обозначенная последовательность, выраженная в отсутствии связи между изначальной нечувствительностью к боли и жалостью преступника, обоснована автором посредством аналогии с лихорадкой, одним «из тех кризисов, из которых организм, как это бывает при конституциональных болезнях, выходит измененным» [6].

Справедливо, на наш взгляд, в данном случае высказывание М.А. Тюленевой, что данная формулировка свидетельствует о том, что Г. Тард рассматривает преимущественно не антропологический фактор преступности, а социальный [1].

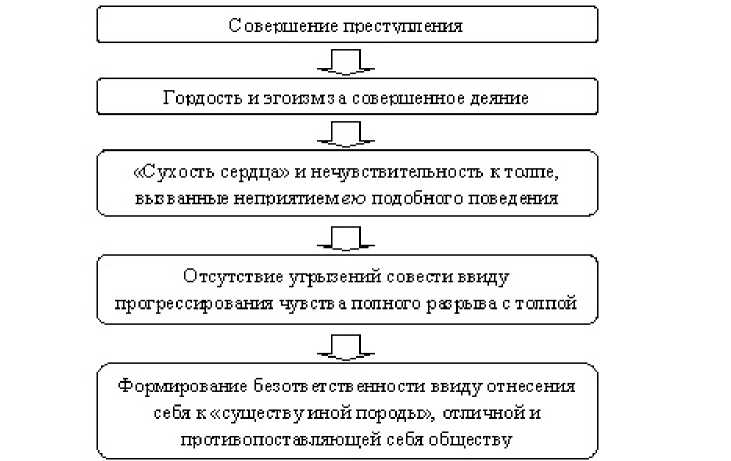

Автор приводит ряд небезосновательных доводов, обозначающих такое свойство преступников, как искусственное одиночество. Данная отрешенность вызвана последовательными фактами (рис.1).

Данное противопоставление по Г. Тарду сопровождается презрением, которое со временем лишь усугубляется ввиду ряда факторов: отнесения себя к «презренной и проклятой толпе», порицания себя,

Рисунок 1 – Последствия совершения преступления по Г. Тарду Picture 1 – Consequences of crimes according to G. Tard

поскольку он порицаем обществом, а также стремление «отплатить честной толпе презрением за презрение, что является лишним способом отражать ее взгляды, отталкивая ее» [6].

Как следствие отнесения себя к существу иной породы и все большего отчуждения от общества у преступника появляется вера в свое превосходство. Как пишет Г. Тард, «убийство является для того, кто его совершил, какой-то idée fixe, как гениальная выдумка для инженера, как образ любимой женщины для влюбленного» [6].

Исследователь вполне закономерно расставляет приоритеты при поиске ответа на вопрос о быстротечности криминализации лица, только вставшего на преступный путь. Последовательность в данном случае выглядит так, что на первый план выходит психология преступника, в то время как влияние общества, «слишком поспешно отталкивающего от себя павшего и вынуждающего его [общества – прим. автора статьи] искать в шайке развращенных людей», – вторично.

Г. Тард доступно поясняет, что еще до момента неприятия преступного поведения обществом разум преступника бессознательно (непроизвольно) «отсекает виновного от честной толпы», что в совокупности с раздувшимся самолюбием и ожесточением сердца и закладывают фундамент дальнейшей криминализации личности.

Данный тезис о сугубо психологической составляющей криминализации личности предполагает существенные отличия в криминализации личности ввиду наличия или отсутствия уголовного преследования и осуждения. В случае когда деяния преступника остаются тайными, допустимо говорить о том, что связь между преступником и «честными людьми» присутствует. В то же время в случае осуждения лица «его внутренняя пропасть страшно расширяется и углубляется, выходя наружу, подобно его скверной природе, которая, выразившись в преступлении, ясно обозначилась и завершилась им» [6].

Суть парадокса, состоящего в том, что лицо, совершающее с завидной периодичностью преступления по мере нарастания их общественной опасности, менее опасно, чем лицо, совершившее единичное преступление, с точки зрения Г. Тарда, разрешается достаточно просто: необходимо принимать во внимание то, что лицо, совершающее последовательные, менее тяжкие преступления, «избегает этого страшного внутреннего потрясения и никогда не перестает чувствовать своих крепких связей с окружающим обществом» [6]. В то же время лицо, совершившее свое первое, но достаточно общественно опасное деяние, данным деянием окончательно разрывает связь с обществом, отграничивает себя от него.

В контексте вышесказанного уместно привести точку зрения А.Н. Пастушеня, согласно которой изучение криминогенной сущности личности преступника признается наиболее обоснованным в случае ориентации на получение знаний прогностического и преобразующего назначения [12].

Обсуждение и заключения

-

1. Вызывает интерес используемая французским социологом методология исследования: учения Чезаре Ломброзо гармонично дополнены литературными произведениями Ф.М. Достоевского, опытами Жозефа Дельбефа, анализом литературы, получаемой в школах и в местах лишения свободы, и опросами врачей.

-

2. Согласно Габриелю де Тарду, преступниками не рождаются, а становятся. Данный емкий тезис сейчас не вызывает столь бурных дискуссий, как столетие назад, когда уголовная (криминальная) антропология пыталась установить связь между анатомическими и физиологическими врожденными качествами человека и его склонностью к совершению преступлений.

-

3. Французский ученый обосновывает точку зрения, которую мы склонны считать достаточно важной и в современное время, согласно которой первостепенным в вопросе криминализации личности является психологическая составляющая . В этих двух словах содержится огромное смысловое содержание, суть которого состоит в том, что без особой необходимости (отсутствие реально общественной опасности лица, совершившего преступление) абсолютно нецелесообразно применять меры уголовной репрессии, которые приведут к необратимым последствиям, оттолкнут преступника от общества, укоренят в его сознании отрешенность от общества. Данный тезис должен быть понят как необходимость при определении наказания виновному учитывать его психологические особенности, в том числе «глубину дефекта» личности преступника в целях выбора наиболее корректной меры репрессии.

Личности преступника, согласно исследуемому учению, свойственны гордыня, чувство собственной уникальности, эгоизм и отрешенность в совокупности со среднестатистическим интеллектуальным уровнем. Бесчувственность свойственна больше преступникам за пределами городов.

Современные научные исследования все чаще касаются конкретных видов преступников (несовершеннолетних, рецидивистов, женщин, должностных лиц и т.п.) и все реже задаются вопросами характеристики личности преступников в общем . Можно назвать данную тенденцию закономерной, поскольку объективная действительность свидетельствует, что затруднительно искать нечто общее у лиц, совершивших первое преступление, и «закоренелых» рецидивистов; лиц, совершивших преступление по неосторожности, и лиц, преступающих черту закона с полным пониманием общественной опасности своего поведения, сознательно желающих причинить другим лицам вред; лиц, совершающих преступление ввиду тяжелой жизненной ситуации (как они считают – «безвыходности»), и лиц, злоупотребляющих своими полномочиями из корыстных побуждений . Стоит выделить точку зрения, согласно которой «преступникам присущи антиобщественные взгляды, отрицательное отношение к нравственным ценностям и выбор общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или непроявле-ние необходимой активности в предотвращении отрицательного результата» [15].

Важным в учении Г. Тарда о личности преступника, на наш взгляд, выступает вопрос отрешенности, которую нужно понимать как отрешенность именно от «толпы», презирающей преступника, в то время когда существует другое общество , которое принимает и одобряет поведение преступника. Данное деление на своих и чужих порождает ряд последствий: презрение к толпе, отнесение себя к «существу иной породы», отрешенность от общества и т.п.

Габриэль Тард еще во второй половине XIX в. обозначил, что психологические особенности личности должны во все времена учитываться при криминализации деяний, дифференциации уголовной ответственности, решении вопросов малозначительности деяния, индивидуализации наказания (в частности, при определении вида и размера наказаний за совершенное преступление, учета обстоятельств, освобождающих от ответственности, смягчающих ее и т.д.).

Список литературы Учение Габриеля Тарда о личности преступника

- Тюленева М.А. Оценка учения Жана Габриеля Тарда в трудах В.Д. Спасовича // Ученые записки юридического факультета. 2015. № 38. С. 166-171.

- Захарова М.В. Социологическое направление во французской криминологической доктрине: историческое прошлое // Международный пенитенциарный журнал. 2015. № 1. С. 92-95.

- Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные варианты ее развития: аналитический обзор / Ю.М. Антонян, Д.А. Бражников, М.В. Гончарова и др. М.: ВНИИ МВД России, 2018. 89 с.

- Флоря Е. Личность преступника: криминологическое и уголовно-правовое исследование: дис. … канд. юрид. наук. Кишинев, 2002. 185 с.

- Кургузкина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профилактики преступлений: дис. докт. юрид. наук. М., 2003. 423 с.

- Габриэль де Тард Преступник и преступление. М., 1906. Преступник Часть 1 VIII. URL: http://yurpsy.com/files/biblio/tard/tard.htm (дата обращения: 10.06.2019).

- Загребина А.В. Психологическая социология Габриэля Тарда: дис. …канд. соц. наук. СПб., 2004. 134 с.

- Боброва Г.Е. Базовые компоненты социальной теории Жана Габриеля Тарда: дис. … канд. соц. наук. Барнаул, 2004. 193 с.

- Фененко А.В. «Национальная идея» и ее эволюция в творчестве французских консерваторов XIX века: дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 2003. 231 с.

- Ачмиз М.М. Становление теории массовых общностей в западноевропейской философии на рубеже XIX - XX веков: историко-философский анализ: дис. … канд. филос. наук. Краснодар, 2007. 159 с.

- Тюгашев Е.А. Криминологический оптимизм Г. Тарда // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Право. 2012. № 1. Т. 8. С. 15-21.

- Пастушеня А.Н. Криминогенная сущность личности преступника: психологический аспект: дис. … д-ра психол. наук. М., 2000. 551 с.

- Афанасьева О.Р., Гончарова М.В. Криминологический портрет личности преступника // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2016. № 3. С. 40-49.

- Чурилов С.Н., Грудинин Н.С. Детерминанты преступного поведения личности // Юридический вестник ДГУ. 2016. № 3. С. 140-145.

- Эминов В.Е., Антонян Ю.М. Личность преступника и ее формирование // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1. С. 37.