Учет ряда климатических показателей при гигиенической оценке атмосферного воздуха и прогнозировании риска здоровью

Автор: Креймер М.А., Турбинский В.В.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Научно-методические подходы к анализу риска

Статья в выпуске: 4 (4), 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучены закономерности влияния климата на изменение концентраций в приземном слое атмосферного воздуха. Показано, что для оценки результатов социально-гигиенического мониторинга важно учитывать факторы, влияющие на санитарные показатели качества воздуха и «поведение» ингредиентов в нем: растворимость, изменение физико-химических свойств, химические реакции, поглощение биосферой. Для моделирования риска здоровью необходимо знать постоянную циркулирующую часть, метеорологические и орографические условия нарушения баланса между поступлением и удалением (стоком) ингредиентов из атмосферы. Риск возникает при комбинации метеопараметров, приводящих к превышению критических пороговых уровней опасности ингредиента. В расчетах норм предельно допустимых выбросов необходимо учитывать коэффициенты циркуляции для каждого ингредиента в отдельности, выбрасываемого в атмосферу.

Вредные вещества в атмосферном воздухе, гигиеническая оценка, климатические показатели, социально-гигиенический мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/14237839

IDR: 14237839 | УДК: 614.71;

Текст научной статьи Учет ряда климатических показателей при гигиенической оценке атмосферного воздуха и прогнозировании риска здоровью

Для регулирования качества атмосферного воздуха посредством инженерных, градостроительных и экономических решений применяются гигиенические нормативы – максимально разовые и среднесуточные предельно допустимые концентрации вредных веществ (СанПиН 2.1.6.1032-01, п. 2.1). Для предотвращения влияния на здоровье при кратковременном подъеме и длительном поступлении в организм человека (СанПиН 2.1.6.1032-01, п. 2.3), а также для возмещения ущерба, причиненного здоровью (Сан-ПиН 2.1.6.1032-01, п. 4.2.8), необходим мониторинг атмосферных процессов рассеивания, накопления критических доз и оценки возникновения обстоятельств риска [1, 2].

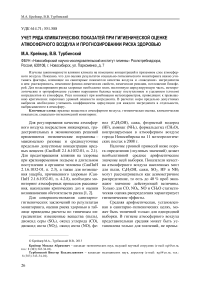

Для совершенствования санитарногигиенических заключений по результатам мониторинга, оценки риска здоровью в таблице приведены расчеты по типичным ингредиентам: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы (SO2), оксид углерода (CO), диоксид азота (NO2), оксид азота (NO), фе- нол (C6H5OH), сажа, фтористый водород (HF), аммиак (NH3), формальдегид (CH2O), контролируемым в атмосферном воздухе города Новосибирска на 11 метеорологических постах в 2008 г.

Наличие уровней примесей ниже порога определения («нулевых значений) делает необъективной среднее арифметическое значение всей выборки. Показатели качества атмосферного воздуха населенных мест для пыли, C 6 H 5 OH, сажи, SO 2 , HF и NH 3 могут рассматриваться как асимметричное распределение, то есть до 40 % проб занижают значение действующей величины. Только для CO, NO 2 , NO и CH 2 O статистическая оценка распределения характеризует гигиенические эффекты.

Средняя арифметическая, установленная в санитарно-гигиенических целях, может быть типичной только для однородной выборки. В гигиене атмосферного воздуха представительная средняя может быть установлена только для значений, не превы-

Характеристика метеорологических показателей и гигиенических закономерностей в оценке загрязнения атмосферного воздуха города и прогнозировании риска

|

о и и |

40 |

40 |

о |

у |

7 |

о |

& |

СЧ о о о о °, II ° Л и |

ся о о о o' °. |

ся о о о o' °. ^ |

о 9 ^ к |

|

|

и Z |

04 |

40 |

у |

o' |

Г- |

о |

S |

S |

о o' ^ |

О о К о о g о о § |

КОЙ о о g о® § 'L и и д ^ |

1Г) S |

|

д |

04 |

04 |

7 |

о |

СП |

о |

S |

о |

о |

о |

о ^ 04 оо + к |

|

|

kJ к и |

40 04 |

У |

о o' |

о |

О |

СЧ g S 0^0 ^ 11 |

сч g °-S ° Q II Л 2 Л |

40 , | ся g о °, о ® ° о? 2 II II |

||||

|

о и о е |

40 |

У |

СП |

40 |

о |

S |

о |

U- o' ^ 4 к ^ |

О о |

оо У" + к |

||

|

о Z |

у |

03 |

40 |

о o' |

СП |

о |

S |

S m g ° S. |

§О о g aq |

ОО о |

|о o~g ^ч aq |

40 7 7 S |

|

о Z |

СП |

О |

О 04 |

о |

04 |

о |

S |

S |

^ О О 23 о о ®§Й к «г |

5 О о§ ^ й |

23 о о 23 о о о§3 ^ ^ CQ |

+ 7 |

|

о и |

04 |

04 |

U3 |

о |

СП |

Я я |

ч s |

S оо £ |

ОО V? aq |

^ о о и О' о 4^ |

Й о 77 ^ч aq |

“4 ®, Й 3 3 з |

|

о СО |

у |

ОО 04 |

СЯ |

о |

СП |

S к |

ся g о о g о §§S |

40 §1 ° о II 1 2 Л |

§1 ° о II 1 2 II ^ 2 Л |

S О 7 |

||

|

ад К |

ОО |

ОО |

U3 |

о |

У |

к |

Д |

о о g Cl О —. o' О g ^ К а^ |

С4 ся еп ОО о О —О О o' o' o' II II II ^ й f^ |

О О ся о o' o' ^ ^ |

||

|

^ § э к |

S 5 * ЕСТ У О "3 И &° со К ^s § й и )S м kJ S И И у м 2 S о ад S д о щ g & у | о Й М 8 ВД I--£ У к |

kJ И >S э ^ = й « к к И о Эк &-о й 8 S Й Й |

S Эй в s § 1 ад щ s о э§ &5 о § 3 |

kJ И ад э W § ^ 'к u И У У ° В у к &2 о й 8 S Й Й |

6 Я й Я со S & в В 9 2 и |

5 § у у В и н Е й я со я 22 я « Г Я Я q О Н й у 3 о 22 S И го ^ и*§ о S о ” S й s у S н о о s н оо - о о s о о о о у п ^ ^ |

е д- § а « •» а 57 о У и к 2 н g i s g й в » и « к g й S § Й | к 8 К-& И m g •& SU К,2 га й „ i^i^-b со kJ со д ffl СО К CQ У |

6 2 о S Ь к й 8 м 22 м s и Я у К О Oil § ” Э 8 5 Р и и к к Щ и н ^ м' В у о у S у 5 ” S 8 “ | з ” В § ^ |

в 3? В « и § eg g Sy + s S £ ^ Й S S L Л^ В О oo^ " >O О co U ^ |

§ § kJ э § о § kJ Г о § н=и |

||

шающих норматив ПДК сс . В данном диапазоне определений находятся значения пыли, сажи, SO 2 , CO, HF и NH 3 .

Второй однородной выборкой являются измерения, свидетельствующие о превышении ПДК сс , но не выходящие за токсикологический параметр 10 ПДК сс . В данном диапазоне определений находятся значения NO 2 , NO и CH 2 O.

Третья выборка, основанная на принципах пороговости и на измерениях, превышающих 10 ПДК сс , может свидетельствовать о клинических эффектах неспецифического характера. К данному уровню прогнозирования негативного действия на здоровье человека можно отнести CH 2 O (24 % проб более 10 ПДК сс ), C 6 H 5 OH (1,3), NH 3 (0,4), HF (0,3), NO 2 (0,1), сажу (0,04) и NO (0,02).

Максимальные концентрации ингредиентов свидетельствуют о невычисляемой комбинации метеопараметров, в результате которой в городе возникают условия выраженного и существенного риска здоровью человека. Установлено, что наибольшую опасность формируют: CH 2 O с максимальными концентрациями около 27 ПДК сс и частотой встречаемости в течение года в 2 случаях на 10 тыс. измерений; C 6 H 5 OH с максимальными концентрациями около 26 ПДК сс и частотой встречаемости в течение года 4 значения на 10 тыс. измерений. NO 2 – около 19 ПДК сс , 1 значение на 10 тыс. измерений; NH 3 – около 17 ПДК сс , 4 значения на 10 тыс. измерений; HF – около 13 ПДК сс , 1 значение на 1 тыс.; NO – около 13 ПДК сс , 2 значения на 10 тыс. измерений; сажа – около 11 ПДК сс , 1 значение на 10 тыс. измерений. Для пыли, SO 2 и CO максимально установленная величина в течение 2008 г. не превышала 5 ПДК сс .

По данным измерения ингредиентов в течение 2008 г. вклад температуры атмосферного воздуха и скорости воздушных масс является незначительным и разнонаправленным. Коэффициент детерминации температуры отражает влияние на концентрацию и составляет: для сажи – 5,7 %; для SO 2 – 3,7 %, для пыли – 2,0 % и для CH 2 O –

-

1,9 %. Коэффициент детерминации скорости ветра в воздухе отражает влияние на концентрацию CO – 1,8 % и на C 6 H 5 OH – 1,2 %.

Метеорологические процессы характеризуются следующей протяженностью: в течение суток – при смене дня и ночи; в виде четырех сезонов года – с выраженными температурными перепадами, видами осадков, направлением ветра и образованием инверсий. В совокупности эти закономерности имеют годовую цикличность с экологической вариабельностью и многолетними солнечно-земными связями. Для оценки суточных колебаний концентраций ингредиентов рассчитывалось уравнение множественной регрессии

С (мг/м3) = K + А q Т (оС) + B V q (м/с) (при q = 7, 13 и 19 часов).

Значение K (постоянный член уравнения) при температуре и скорости равной нулю свидетельствует о нахождении в атмосферном воздухе «постоянной» концентрации, поддерживаемой за счет природных и техногенных процессов поступления и метеорологических процессов выведения. K , как показатель среднего уровня загрязнения, не зависит от времени отбора проб в течение суток для пыли, SO 2 , NO, сажи, HF, NH 3 и CH 2 O. Значения коэффициентов при параметрах температуры и ветра в множественном уравнении регрессии отражают процессы поступления и выноса ингредиентов из атмосферы.

Независимый коэффициент уравнения ( K ) в утреннее и вечернее время составил 0,2 и равнялся медиане, моде и среднеарифметическому значению статистического распределения содержания пыли в атмосферном воздухе г. Новосибирска в 2008 г. В полдень K снижался за счет влияния температуры ( Т ) и ветра ( V ) вследствие увеличения солнечной активности. В утренние часы действие ветра на значения концентрации пыли в приземном слое носили обратный характер, а в вечернее время – разнонаправленный. Взвешенные вещества в зимний сезон года находятся на уровне 0,1 мг/м3 (мода), а в остальные сезоны – 0,2.

Поступление и вынос пыли из атмосферы не нарушает установленный баланс загрязнения по K . Осень является сезоном риска здоровью за счет резкого повышения концентраций пыли до 4 ПДК сс .

Расчетное время жизни в атмосфере SO 2 [3, 4] cоставляет 4–5 суток и, по нашим данным, составляет концентрацию 0,002 мг/м3 в атмосфере г. Новосибирска. Окисление до сульфатов озоном или после абсорбции твердыми или жидкими аэрозолями приводит к снижению концентрации, а преимущественно за счет сжигания угля и нефтепродуктов – к ее восстановлению. Помимо экологических процессов при прогнозировании риска необходимо учитывать изменение агрегатного состояния SO 2 , которое происходит при температуре воздуха –10°С. Так SO 2 в газообразном виде образует уровни загрязнения в диапазоне значений от 0,0 до 0,03 мг/м3 и средней арифметической 0,0012. При температуре атмосферного воздуха ниже кипения SO 2 уровни загрязнения повышаются и находятся в пределах от 0,0 до 0,172 мг/м3 и средней арифметической 0,0036.

Расчетное время жизни в атмосфере NO, как и NO 2 [3, 4], cоставляет 5 суток. Окисление до нитратов после поглощения твердыми и жидкими аэрозолями, фотохимическая реакция с углеводородами способствуют выведению ингредиента из атмосферы. Изменение агрегатного состояния проходит при температуре ниже максимально установленной в 2008 г. (–31 °С).

HF меняет агрегатное состояние с газообразного на жидкое при температуре +19,9 °С и с жидкого на твердое при –87,2 °С. Содержание HF в газообразном состоянии не описывается множественным уравнением регрессии, а в атмосферном воздухе HF в жидком состоянии при температуре менее +19 оС описывается множественным уравнением регрессии, в котором только K является значимой величиной, равной 0,0032.

Расчетное время жизни в атмосфере NH3 [3, 4] составляет 7 суток. Удаление NH3 происходит в результате реакции с SO2 с образованием (NH4)2SO4, окисление до нитратов. Растворимость NH3 в атмосферной влаге самая высокая среди рассматриваемых ингредиентов (62,9 г на 100 г воды). NH3 меняет агрегатное состояние с газообразного на жидкое при температуре – 33,3 °С и с жидкого на твердое при –77,2 °С, что ниже максимально установленной в 2008 г. (–31 °С).

CH 2 O меняет агрегатное состояние с газообразного на жидкое при температуре –19,9 °С и с жидкого на твердое при –92 °С. Содержание CH 2 O в газообразном состоянии описывается следующим множественным уравнением регрессии

С CH 2 O = 0,0218 + 0,00009 Т .

Содержание CH 2 O в жидком агрегатном состоянии описывается следующим множественным уравнением регрессии

С CH 2 O = 0,0224 – 0,0012 V .

Колебание K в течение суток для CO, NO 2 и C 6 H 5 OH отражает следующие экологические закономерности.

Расчетное время жизни в атмосфере CO [3, 4] cоставляет 0,3–3 года и обусловлено помимо атмосферных циркуляций почвенными процессами и поглощением растительностью. Осенью больше всего встречается нулевых проб (около половины) при определении концентраций CO. Средние арифметические значения концентрации, медиана и мода не превышают 1,2 мг/м3, а максимально обнаруженные составляют не более 5 мг/м3. Зимой доля нулевых проб снижается до 36,7 %, весной – до 13,2 %, а летом – до 4,5 %. Соответственно растут средние арифметические показатели загрязнения, но максимальные концентрации определялись только в зимний период. Такие закономерности отражают биосферные процессы поглощения окислов углерода при K от 1,7 до 1,9. Среди всех контролируемых ингредиентов CO характеризуется самой низкой растворимостью в воде – 0,00284 г на 100 г воды.

Расчетное время жизни в атмосфере NО2, как и NO [3, 4], cоставляет 5 суток. Окисление до нитратов после поглощения твердыми и жидкими аэрозолями, фотохимическая реакция с углеводородами способствует выведению ингредиента из атмосферы. NO2 до –11,1 °С находится в твердом состоянии. Концентрация в таком агрегатном состоянии описывается множественным уравнением регрессии

С NO 2 = 0,194 + 0,0033 Т – 0,0044 V .

В диапазоне температур от –11,1 °С до +20,7 °С NO 2 находится в жидком состоянии, концентрация которого описывается:

С NO 2 = 0,115 + 0,0008 Т .

В диапазоне температур выше +20,7 °С находится в газообразном состоянии, концентрация описывается:

С NO 2 = 0,114 + 0,0018 V .

Среди всех контролируемых ингредиентов NO 2 характеризуется низкой растворимостью в воде – 0,00618 г на 100 г воды.

C 6 H 5 OH меняет агрегатное состояние с газообразного на жидкое при температуре +188,7 °С и с жидкого на твердое при +40,9 °С. Изменение агрегатного состояния проходит при температуре выше максимально установленной в 2008 г. (+36 °С). Колебание концентраций в течение суток может быть обусловлено техногенными факторами.

Солнечная активность изменяет агрегатное состояние ингредиентов и способствует физико-химическим реакциям в атмо- сфере. Поступление ингредиентов в атмосферу и удаление (сток) приводят к тому, что некоторое время ингредиенты циркулируют в атмосферном воздухе и создают длительное (хроническое) действие на организм человека. Метеорологические измерения не всегда отражают санитарные условия проживания человека. Высокие концентрации ингредиентов в атмосферном воздухе не определяются простыми и доступными метеорологическими параметрами (температура воздуха, скорость ветра).

Для оценки результатов социально-гигиенического мониторинга важно учитывать факторы, влияющие на санитарные показатели качества воздуха и «поведение» ингредиентов в атмосфере: растворимость, изменение физико-химических свойств, химические реакции, поглощение биосферой.

Для моделирования риска здоровью необходимо знать постоянную циркулирующую часть, метеорологические и орографические условия нарушения баланса между поступлением и удалением (стоком) ингредиентов из атмосферы. Риск возникает при комбинации метеопараметров, приводящих к превышению критических пороговых уровней опасности ингредиента.

В расчетах норм предельно допустимых выбросов по методике ОНД-86 необходимо иметь коэффициенты циркуляции для каждого ингредиента, выбрасываемого в атмосферу, в отдельности.

Список литературы Учет ряда климатических показателей при гигиенической оценке атмосферного воздуха и прогнозировании риска здоровью

- МР 2.1.10.0057-12. Оценка риска и ущерба от климатических изменений, влияющих на повышение уровня заболеваемости и смертности в группах населения повышенного риска/Роспотребнадзор. -М., 2012. -48 с.

- МУ 2.1.6.792-99. Выбор базовых показателей для социально-гигиенического мониторинга (атмосферный воздух населенных мест): методические указания/утверждены главным государственным санитарным врачом РФ ноября 1999 г. -URL: http://www.eko-partner.ru/actual_legislation/35/(дата обращения: 20.02.2013).

- Химия нижней атмосферы. -М.: Мир, 1976 -С. 156-157.

- Юнге Х. Химический состав и радиоактивность атмосферы. -М.: Мир, 1965. -С. 15.