Ударно-абразивные каменные орудия из Чагырской пещеры: результаты функционального анализа

Автор: Селецкий М.В., Федорченко А.Ю., Чистяков П.В., Маркин С.В., Колобова К.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 2 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексного исследования каменных ударно-абразивных орудий активного действия из Чагырской пещеры с использованием экспериментально-трасологического и статистического методов, дополненных 3D-моделированием. Проведенные эксперименты в сочетании с трасологическим анализом позволили определить функции этих орудий путем сопоставления рабочих зон и следов утилизации на инструментах в полученной эталонной и археологической коллекциях. В результате выявлено 19 ретушеров, четыре отбойника для обработки минерального сырья и один для расщепления кости, что свидетельствует о доминировании в каменной индустрии Чагырской пещеры вторичной обработки над первичным расщеплением. С помощью статистического анализа прослежены различия в размерности манупортов и исследуемых орудий. Указанные артефакты не только являются перспективным и недооцененным источником информации для идентификации хозяйственно-трудовых операций, связанных с обработкой камня и кости, но и могут предоставить новые данные о функциональной принадлежности стоянок и мобильности древних гоминин.

Чагырская пещера, средний палеолит, каменные ударно-абразивные орудия, экспериментально-трасологический анализ, статистический анализ, 3d-моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146277

IDR: 145146277 | УДК: 903.211.1 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.2.023-031

Текст научной статьи Ударно-абразивные каменные орудия из Чагырской пещеры: результаты функционального анализа

Каменные ударно-абразивные орудия являются разнообразной по своему облику категорией артефактов. Они использовались для совершения трудовых операций по расщеплению, шлифованию, дроблению, измельчению или перетиранию минерального и органического сырья [Семенов, 1953; Beaune, 1989, 1993; Кучугура, 2003; Гричан, 2006]. Согласно классификации, предложенной С. де Бон, выделяются орудия активного и пассивного действия [Beaune, 1989]. К первой группе относятся отбойники, ретушеры, абразивы, терочники, песты и песты-терочники, ко второй – наковальни, терочные плитки, жировые лампы, ступы и палетки.

Ударно-абразивные орудия обнаружены на многих памятниках среднего палеолита Алтая [Окладников, 1983; Природная среда…, 2003, с. 126; Шуньков, Козликин, Михиенко, 2019]. Специализированные исследования подобных артефактов из палеолитических комплексов Алтая и сопредельных территорий в настоящий момент единичны [Белоусова и др., 2017; Шалагина и др., 2019; Харевич и др., 2020; Шалагина, Харевич, Мори и др., 2020]. Наша работа направлена на выявление ударно-абразивных орудий активного действия в материалах Чагырской пещеры и их функ- циональный анализ.

Чагырская пещера – один из опорных памятников среднего палеолита Горного Алтая. Она расположена в южной части Алтайского края в обрыве левого берега р. Чарыш (рис . 1). Остатки материальной культуры неандертальцев были обнаружены в слоях 5–6в/2. Согласно имеющимся стратиграфическим и микроморфологиче-ским данным, источником для аккумуляции артефактов во всех культуросодержащих стратиграфических подразделениях выступал слой 6в/2, поэтому мы рассматриваем их как единый комплекс, формирование которого происходило 60–50 тыс. л.н. В функциональном плане памятник оценивается как базовый лагерь неандертальцев с интенсивным полным циклом обработки каменных орудий, включающим этапы от декортикации ядрищ до переоформления готовых изделий [Kolobova et al., 2019; Kolobova, Chabai, Shalagina et al., 2020].

Коллекция отбойников и ретушеров из Чагырской пещеры является одной из наиболее многочисленных среди всех среднепалеолитических индустрий региона. Функциональный анализ этих артефактов позволяет раскрыть неизученные аспекты древних технологий, связанные с хозяйственно-производственной деятельностью поздних алтайских неандертальцев.

Материалы и методы

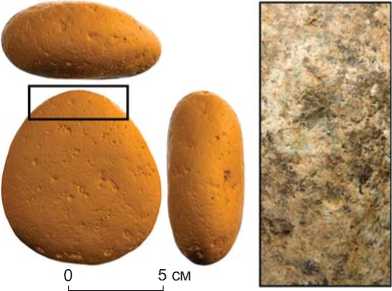

Предметом исследования послужила коллекция ударно-абразивных орудий и манупортов (необработанных галек, принесенных человеком), полученная в ходе раскопок в Чагырской пещере. Изучено 58 предметов

(см. таблицу ; рис. 2) из галечных отдельностей гранита, пегматита, мелко- и крупнозернистого песчани-

85°0'вд

Бийск

Пещера им. Окладникова

Чагырская пещера Денисова пещера А

Страшная пещера

Кара-Бом %

Усть-Каменогорск

АЛТАЙ

85°0‘ в д

Ж

МНИМ!■ Z1м^^^н

О 100 200 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 м над урм

90*0’ в д

200 км

Рис. 1 . Расположение Чагырской пещеры (на врезке вид на пещеру с юга).

Каменные ударно-абразивные орудия и манупорты из среднепалеолитических комплексов Чагырской пещеры

Исследование базировалось на определении морфометрических характеристик артефактов, фиксации и интерпретации следов износа посредством экспериментальнотрасологического анализа [Beaune, 1993; Zampetti, Lemorini, Massussi, 2007; Hamon, Plisson, 2008; Adams et al., 2009; Степанова, 2015] и 3D-моделирования [Grosman, Smikt, Smilansky, 2008; Porter et al., 2016; Benito-Calvo et al., 2018]. Все гальки были изучены при малом увеличении на предмет наличия и сохранности следов утилизации после очистки в ультразвуковой ванне. Выявление рабочих участков и детальный анализ макро-и микроследов осуществлялись при помощи микроскопа Альтами СМ0745-Т с увеличением ×7–45, фотофиксация – посредством камеры Canon EOS 5D Mark IV с объективом EF 100mm f/2.8 Macro IS USM с дальнейшей обработкой в программе Helicon Focus. Па- раллельно с функциональным анализом были проведены эксперименты по расщеплению камня и кости. В качестве отбойников (n = 40) и ретушеров (n = 10)

служили гальки мелко- и крупнозернистого песчаника, гранита, собранные в русловом аллювии р. Чарыш [Kolobova, Chabai, Shalagina et al., 2020].

Все ударно-абразивные орудия были подвергнуты 3D-моделированию посредством сканера структурированного подсвета RangeVision Pro 5m [Колобова и др.,

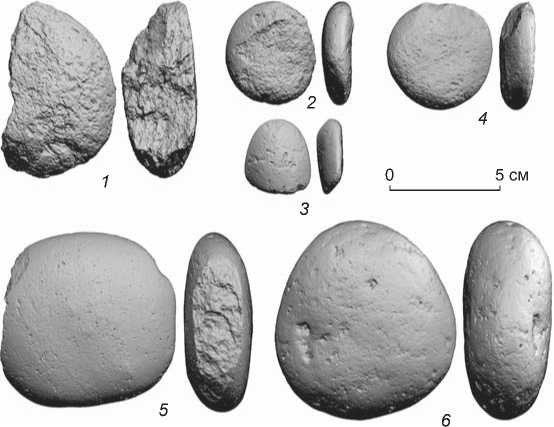

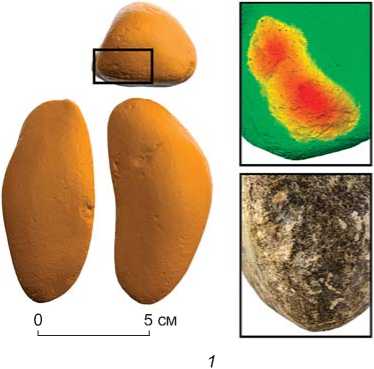

Рис. 2 . Каменные ударно-абразивные орудия из Чагырской пещеры.

1, 5 – отбойники для расщепления камня; 2–4 – ретушеры; 6 – отбойник для расщепления кости.

2019]. Исследуемые объекты устанавливались на платформе и автоматически сканировались с нескольких ракурсов в программе ScanCentre. Полученные модели сводились в одну, которая экспортировалась в программу RangeVision ScanMerge. В программах ScanCentre, Geomagic Wrap, RangeVision ScanMerge происходили определение метрических характеристик, сечения, построение карты кривизны сетки и фиксация макроследов утилизации.

Для определения разницы метрических параметров и объема ударно-абразивных орудий и ману-портов был проведен статистический анализ. Для сопоставления трех выборок по одной переменной (метрический параметр или объем) использовались непараметрические тест Краскелла–Уоллиса и попарный критерий Манна–Уитни, что обусловлено ненормальным распределением данных в этих выборках, которое продемонстрировал критерий Шапиро–Уилка. При получении статистически значимого отличия применялась поправка Бонферрони для исключения ошибки первого рода [Гржибовский, 2008]. Статистические подсчеты осуществлялись в программе PAST [Hammer, Harper, Ryan, 2001].

Непараметрическое трехмерное шкалирование использовалось с целью ординации выборок ударно-абразивных орудий и манупортов по нескольким переменным одновременно (метрические параметры и объем). Предварительно выполнялась процедура z -стандартизации выборок для унификации имеющихся данных. В результате ординации был получен график, на котором координатная система шкалирования демонстрирует взаимное расположение артефактов и манупортов, при этом расстояние между отдельными предметами в выборках отражает их сходство и отличие по анализируемым переменным. Для верификации полученных данных мы применили непара-метриче ский мультивариантный тест PERMANOVA к счетам основных координат шкалирования. В результате был получен однозначный ответ о сходстве и различии проанализированных выборок по всем четырем переменным [Ibid.].

Результаты исследования

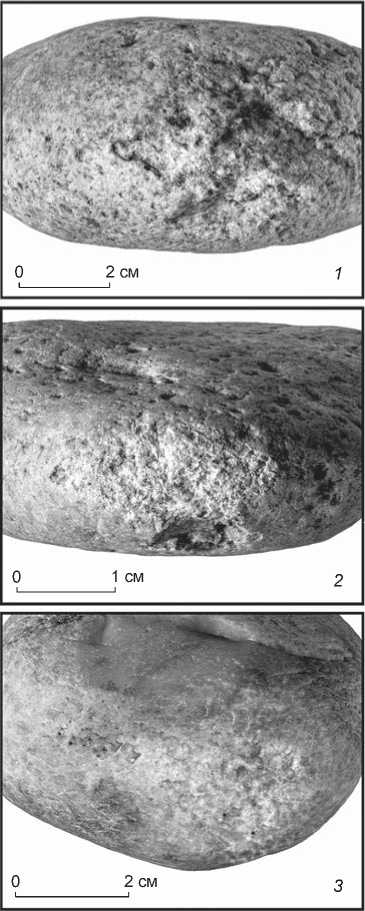

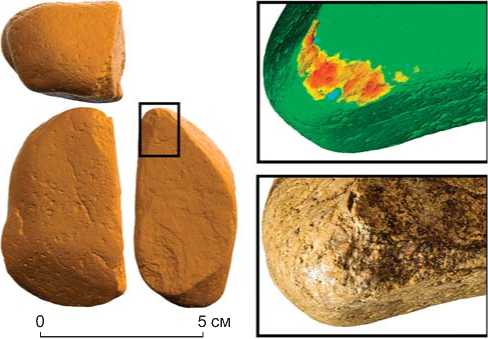

Экспериментальное моделирование. В результате исследования получены данные о формировании следов износа на экспериментальных орудиях (рис. 3). В качестве твердых минеральных отбойников для обработки каменного сырья (n = 35) использовались гальки овальной, яйцевидной и подпрямоугольной формы, размером 72^153 х 57^113 х 17^96 мм и массой от 121 до 2 107 г. Рабочие зоны были приурочены к вершинам и ребрам галек, при сильном изнашивании происходила переориентация орудий. После получаса работы на контактной поверхности отбойников стали формироваться забитость, выкрошенность и единичные округлые выбоинки. На орудиях для первичного расщепления сырья на этом этапе могли образовываться мелкие трещины или единичные сколы. Работа отбойником в течение часа приводила к интенсивному формированию скоплений из выбоинок и вы-крошенности, в результате чего округлая поверхность вершины гальки немного сглаживалась. На участках, задействованных при редуцировании зоны расщепления нуклеусов, на этой стадии фиксировались мелкие линейные следы и сглаженность поверхности. Производительность отбойников сильно снижалась спустя час работы. Использование в течение полутора и более часов приводило к формированию сильной выкро-шенности и выбоинок, крупных сколов или продольной фрагментации (рис. 3, 1; 4, 2).

Твердыми минеральными отбойниками для обработки кости ( n = 5) в ходе экспериментов служили гальки овальной и яйцевидной формы, размером 124 ^ 142 х 81 ^ 115 х 52 ^ 81 мм и массой 946-1 924 г Рабочие зоны орудий располагались на вершинах галек. В результате получаса расщепления длинных костей на экспериментальных отбойниках формировались слабая забитость и сглаженность, напоминающая истертость; наблюдались линейные следы, которые распространялись от места удара к краям и ребрам гальки. Использование орудий в течение часа и более приводило к сильному сглаживанию рабочей поверхности, образованию мелких выбоинок и выщерблин; сопутствующие линейные следы проявлялись сильнее (см. рис. 3, 3 ; 4, 3 ). Производительность минеральных отбойников для расщепления кости не снижалась спустя 2 ч интенсивной работы.

В качестве ретушеров для обработки каменных изделий ( n = 10) служили гальки овальной, яйцевидной и подтреугольной формы, размером 62 ^ 96 х 45 ^ 64 х х 21 ^ 43 мм и массой 117-355 г Рабочие зоны располагались так же, как на отбойниках, только ребра использовались чаще. Спустя полчаса ретуширования каменных заготовок на контактной поверхности инструментов начали фиксироваться мелкие выбоинки округлой формы, слабо выраженные забитость, линейные следы и сглаженность. После часа работы на ретушерах наблюдались легкая забитость, более многочисленные выбоинки уже подтреугольной формы и более кучные линейные следы; рабочая поверхность сильно сглаживалась, прослеживались негативы мелких сколов. Продолжение использования орудия приводило к образованию и более крупных сколов (см. рис. 3, 2 ; 4, 1 ). Производительность каменных ретушеров снижалась спустя 45 мин интенсивной работы, когда все ребра оказывались изношенными.

Реализация экспериментальной программы позволила сформировать репрезентативную коллекцию из 50 образцов. В результате трасологического анализа эталонов был определен характерный для каждого типа ударно-абразивных орудий набор следов износа. Твердые минеральные отбойники для расщепления камня имели один, реже три или более сработанных участка разных форм с крупными овальными выбоинами и вы-щерблинами, сильной забитостью и выкрошенностью, негативами сколов (более 60 % случаев; см. рис. 3, 1 ; 4, 2 ). Для рабочих участков отбойников, которыми рас-

Рис. 3 . Экспериментальные эталоны.

1 – отбойник для расщепления камня (2 ч работы); 2 – ретушер (2 ч работы); 3 – отбойник для расщепления кости (1,5 ч работы).

щепляли кость, характерны легкая забитость, выбоины, выщерблины, линейные следы и общая сглаженность рельефа (см. рис. 3, 3 ; 4, 3 ). Экспериментальные ретушеры имели одну широкую (более 60° по дуге) или несколько более узких рабочих зон с мелкими выбоинами и выщерблинами удлиненной формы, слабой забитостью и линейными следами. На 30 % ретушеров зафиксированы негативы мелких сколов, образовавшихся в результате контрудара при обработке каменных заготовок (см. рис. 3, 2 ; 4, 1 ).

По итогам исследования рабочих зон и следов утилизации экспериментальных ударно-абразивных орудий определены основные различия выявленных типов

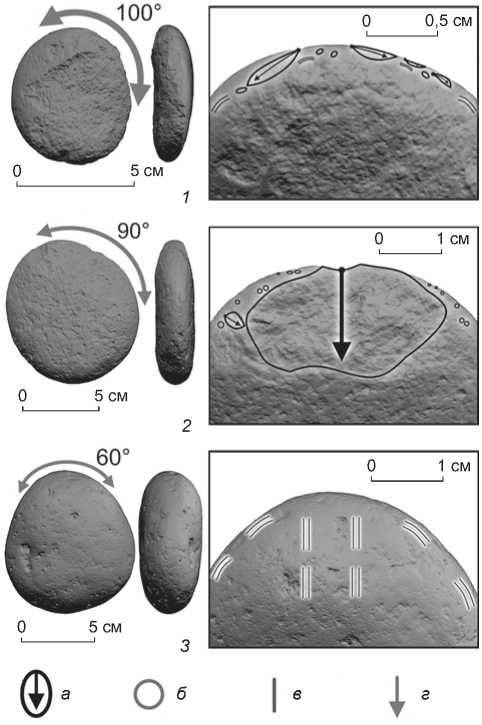

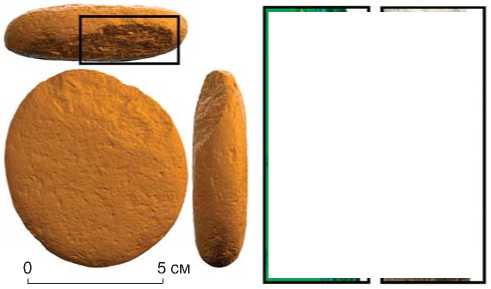

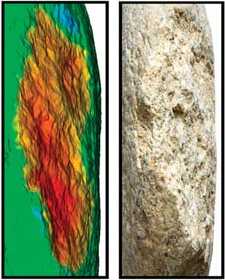

Рис. 4. Распространение рабочих зон и характерные следы износа на ударно-абразивных орудиях из Чагыр-ской пещеры.

1 – ретушер; 2 – отбойник для расщепления камня; 3 – отбойник для расщепления кости.

а – негатив скола и его направление; б – выбоины; в – линейные следы; г – ширина рабочего края.

инструментов. Ретушеры отличались от отбойников для расщепления камня по следующим критериям: сглаженности рабочей поверхности; удлиненности выбоинок; присутствию выраженных линейных следов, не перекрытых сильной забитостью, выбоинок и вы-щерблин; редкости негативов крупных сколов, возникающих только при наличии в используемой гальке трещин и иных деформаций. Указанные различия прослеживались на всех стадиях утилизации и могут быть объяснены функциональным назначением этих орудий, а не интенсивностью их использования.

Функциональный анализ. В результате трасологического анализа коллекции галек, полученной при раскопках Чагырской пещеры, были выявлены следующие типы орудий: ретушеры ( n = 19), отбойники для расщепления камня ( n = 4) и кости ( n = 1). Каменные ретушеры для обработки минерального сырья ( n = 19) представлены целыми (79 %) и фрагментированными

(21 %) гальками гранита и мелкозернистого песчаника (см. таблицу ; рис. 5, 1 , 2 ). Эти орудия имеют одну вытянутую подпрямоугольную (53 %; рис. 5, 1 ), реже – одну (21,1 %; рис. 5, 2 ) или три (25,9 %) узкие овальные рабочие зоны с округлыми вытянутыми выбоинами и выщерблинами. На большей части ретушеров (68 %) зафиксированы крупные выбоины и негативы мелких сколов, точка удара которых расположена в зоне слабой выкрошенности и забитости (см. рис. 4, 1 ). У артефактов без значительных механических повреждений (32 %) наблюдаются легкая забитость, выкрошенность и выщерблины на выпуклых поверхностях. Макроследы износа в виде выбоин, выщерблин и негативов сколов, обнаруженные на всех каменных ретушерах из Ча-гырской пещеры, направлены в основном к центру орудия или параллельно его латералям (см. рис. 4 , 1 ) .

Твердые минеральные отбойники для расщепления камня ( n = 4) представлены целыми (50 %) и фрагментированными (50 %) гальками (см. таблицу ; рис. 5, 3 ). Они имеют один широкий вытянутый подпрямоугольный (75 %) или узкий овальный (25 %)

рабочий участок с сильной забитостью, выкрошен-ностью, глубокими округлыми выбоинами, одним или несколькими негативами крупных утилизационных сколов. Макроследы износа направлены преимущественно к центру орудия и параллельно его латера-лям (см. рис. 4, 2 ).

Твердый минеральный отбойник для расщепления кости – целая галька пегматита яйцевидной формы (см. рис. 5, 4 ). Широкая рабочая поверхность расположена на вершине артефакта. Зафиксированы разнонаправленные линейные следы, признаки забитости и мелкие выбоины овальной формы на вершине и подтреугольные на ребрах (см. рис. 4, 3 ). Рабочий участок артефакта сильно сглажен.

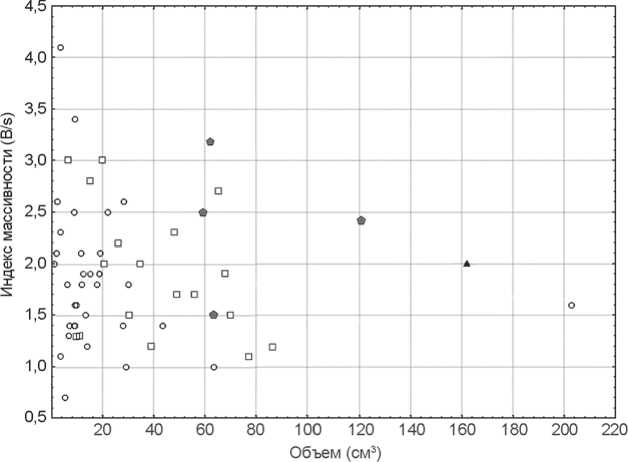

Статистические данные. Для выявления основных различий в метрических характеристиках ударно-абразивных орудий и манупортов из Чагыр-ской пещеры был проведен сравнительный анализ объема и индекса массивности (отношение ширины к толщине). Объем был выбран в качестве переменной, отражающей все метрические характеристики

Рис . 5 . Трехмерные модели, карты кривизны сетки и макрофотографии следов износа каменных ударно-абразивных орудий из Чагырской пещеры.

1 , 2 – ретушеры (№ 1229 и 1897); 3 – отбойник для расщепления камня (№ 446); 4 – отбойник для расщепления кости (№ 1510).

артефакта в совокупности. Индекс массивности определяет основные параметры рабочих зон галек: его возрастание означает сужение утилизируемых участков вследствие уменьшения толщины изделия, и наоборот. Согласно представленному графику (рис. 6, 1 ), значения этого показателя всех орудий и ману-портов располагаются в широком диапазоне от 1,0 до 3,5. Сравнение индекса массивности трех групп артефактов по те сту Краскелла–Уол-лиса не показало никакой статистической разницы ( H = 0,92, p = 0,62).

При сопоставлении выборок по объему отбойник для расщепления кости не привлекался, поскольку он единственный. Тест Краскелла– Уоллиса продемонстрировал значительную разницу по объему между тремя анализируемыми выборками ( H = 17,08, p = 0,00019). При этом попарный критерий Манна–Уитни, примененный с поправкой Бон-феррони, показал, что статистически манупорты заметно отличаются от ретушеров и отбойников, имеющих одинаковые значения. Следовательно, для использования в качестве таких орудий выбирались более крупные гальки.

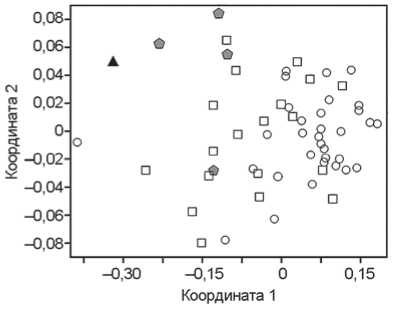

Для верификации полученных данных мы применили непараметрическое трехмерное шкалирова-

*аб□в о г

Рис. 6. Соотношение индекса массивно сти и объема ( 1 ) и результат непараметрического трехмерного шкалирования метрических характеристик ( 2 ) изучаемых орудий и манупортов.

а – отбойник для расщепления камня; б – отбойник для расщепления кости; в – ретушер; г – манупорт.

ние с целью ординации выборок по метрическим переменным (длина, ширина, толщина) и объему. Был

Обсуждение

получен статистически стабильный результат (уровень стресса 0,0009). На графике (рис. 6, 2 ) относительное расстояние между предметами отражает со-

Сопоставление ударно-абразивных орудий активного действия со среднепалеолитических памятников Алтая и сопредельных территорий осложнено проблема-

вокупное сходство или отличие по анализируемым переменным. Манупорты концентрируются в правой части поля, а отбойники и ретушеры в центральной. При этом отмечаются манупорты и отбойники с экстремальными значениями всех переменных. Для оценки сходства/различия между выборками мы применили непараметрический мультивариантный тест PERMANOVA к счетам основных координат шкалирования. В результате было получено статистически значимое различие ( F = 10,74; p = 0,0001). Попарное сравнение показало, что манупорты отличаются от ретушеров и отбойников по сумме переменных. Таким образом, ударно-абразивные орудия и манупорты из Чагырской пещеры различаются как по объему, так и по метрическим параметрам.

ми источниковедческого характера: далеко не все подобные находки определены в качестве артефактов, проанализированы и опубликованы. Однако наличие характерных забитостей, выбоинок и негативов сколов на их поверхности позволяет идентифицировать артефакты на стадии полевых исследований. Определенной проблемой при изучении подобных орудий является выделение отбойников для расщепления кости из-за отсутствия выраженных макропризнаков утилизации. Микроследы износа на этих инструментах фиксируются с помощью увеличительных приборов.

Основным методом изучения ударно-абразивных орудий выступает экспериментально-трасологический анализ, основанный на учете морфометрических характеристик, макро- и микроследов утилизации. В резуль- тате его использования сформировались классификации, базирующиеся на функциональных определениях и размерности этих орудий [Семенов, 1953; Beaune, 1989, 1993; Zampetti, Lemorini, Massussi, 2007; Степанова, 2015]. В настоящее время функциональный анализ дополняется морфометрическим, петрографическим и статистическим, а также 3D-моделированием [Benito-Calvo et al., 2018; Grosman, Smikt, Smilansky, 2008; Pop et al., 2018; Porter et al., 2016].

В результате комплексного исследования получена информация о функциональной специфике среднепалеолитических ударно-абразивных орудий из Чагыр-ской пещеры. Апробирована методика их изучения с помощью карт кривизны сетки, что облегчает процесс обнаружения и визуализации рабочих поверхностей со следами утилизации. Все идентифицированные артефакты являлись орудиями активного действия (отбойники и ретушеры). Однако в материалах памятника имеется одно орудие пассивного действия – наковальня. Это указывает на комплексную организацию пространства на стоянке. Установлено, что твердые минеральные отбойники применялись в процессе первичного расщепления каменного сырья, ретушеры могли использоваться при оформлении двусторонне обработанных орудий, вторичной обработке и переоформлении уни- и бифасиальных орудий. Это соответствует результатам предварительного атрибутивного анализа коллекций из Чагырской пещеры, согласно которым примерно 60 % сколов получено с помощью твердых отбойников. Порядка 30 % сколов несут следы применения мягких отбойников, что согласуется с большим количеством костяных ретушеров в комплексах памятника [Kolobova, Rendu, Shalagina et al., 2020]. Судя по составу коллекции ударно-абразивных орудий, в которой ретушеры (19 экз.) количественно преобладают над отбойниками (5 экз.), можно предположить, что в Чагырской пещере процессы вторичной обработки превалировали над первичным расщеплением. Вероятно, неандертальцы расщепляли камень за ее пределами на непосредственных выходах сырья.

Заключение

До последнего времени считалось, что отбойники и ретушеры не обладают специфическим набором черт, пригодных для внутри- и межрегиональной корреляции [Степанова, 2015]. Настоящее исследование подтверждает этот тезис, но состав ударно-абразивных орудий позволяет судить о производственных процессах, которые происходили непосредственно на памятнике. Обилие выбракованных ретушеров и отбойников связано с доступностью сырья, использовавшегося для их производства. Поэтому эти орудия не представляли ценности, их не уносили с территории стоянки. Относительно других типов инвентаря фиксируется иное отношение: бифасиальные орудия, изготовленные из качественного материала, использовались в течение длительного времени, их носили с собой при перемещении между стоянками различного функционального назначения [Uthmeier, 2012].

Экспериментально-трасологический анализ позволил установить функциональные различия основных типов каменных ударно-абразивных орудий активного действия, дифференцировать отбойники для расщепления камня и ретушеры по характеристике рабочих зон со следами утилизации. Статистическое сравнение метрических параметров и объема артефактов и манупор-тов продемонстрировало значительную разницу. В качестве орудий выбирались более крупные гальки, чем манупорты, но по форме они не различаются. Выявленные метрические предпочтения неандертальцев из Ча-гырской пещеры для отбойников и ретушеров являются исключительно функциональной характеристикой.

В результате исследования установлено, что ударно-абразивные орудия, до настоящего момента сильно недооцененные, являются важной частью археологических комплексов Чагырской пещеры. Изучение этих орудий с памятников Алтая представляется актуальным и перспективным. Наличие или отсутствие артефактов данной категории, степень их утилизации и характер расположения в контексте культурного слоя могут свидетельствовать о трудовых процессах, происходивших на памятнике, применявшихся техниках скола и функциональной принадлежности исследуемых комплексов.

3D-моделирование ударно-абразивных орудий выполнено в рамках проекта НИР № 0264-2019-0009, функциональный и статистический анализы – за счет гранта РНФ № 19-4804107, экспериментальные исследования – при поддержке РФФИ, проект № 18-09-00041. Коллектив авторов выражает благодарность В.М. Харевичу за возможность изучения экспериментальных отбойников и ретушеров.

Список литературы Ударно-абразивные каменные орудия из Чагырской пещеры: результаты функционального анализа

- Белоусова Н.Е., Федорченко А.Ю., Рыбин Е.П., Козликин М.Б. Особенности технологии производства крупных пластин в индустриях начала верхнего палеолита Горного Алтая // Труды V (XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле – Белокурихе. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2017. – Т. I. – C. 16–21.

- Гржибовский А.М. Анализ трех и более независимых групп количественных данных // Экология человека. – 2008. – № 3. – С. 50–58.

- Гричан Ю.В. Новые аспекты палеоэкономики в позднепалеолитических памятниках Забайкалья (по материалам поселения Варварина Гора) // Человек и пространство в культурах каменного века Евразии / отв. ред. А.П. Деревянко, Т.И. Нохрина. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – С. 9–16.

- Колобова К.А., Федорченко А.Ю., Басова Н.В., Постнов А.В., Ковалев В.С., Чистяков П.В., Молодин В.И. Применение 3D-моделирования для реконструкции облика и функции предметов неутилитарного назначения (на примере антропоморфной скульптуры из материалов могильника Турист-2) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2019. – Т. 47, № 4. – С. 66–76.

- Кучугура Л.И. К вопросу о типологии изделий из неизоморфных пород в верхнем палеолите // Археол. альманах. – 2003. – № 13. – С. 308–314.

- Окладников А.П. Палеолитическая стоянка Кара-Бом в Горном Алтае (по материалам раскопок 1980 года) // Палеолит Сибири. – Новосибирск: Наука, 1983. – С. 5–20.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 448 с.

- Семенов С.А. Каменные ретушеры позднего палеолита // Палеолит и неолит СССР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. – Т. 2. – С. 446–454. – (МИА; вып. 39).

- Степанова К.Н. Классификации ударно-абразивных орудий верхнего палеолита // Зап. ИИМК. – 2015. – № 11. – С. 7–21.

- Харевич В.М., Зоткина Л.В., Анойкин А.А., Таймагамбетов Ж.К. Вспомогательные инструменты расщепления в каменных индустриях начальной поры верхнего палеолита (по материалам стоянки Ушбулак) // Stratum plus. – 2020. – № 1. – С. 239–256.

- Шалагина А.В., Харевич В.М., Кривошапкин А.И., Колобова К.А. Экспериментальное моделирование бифасиального расщепления в сибирячихинском варианте среднего палеолита Алтая // Теория и практика археол. исследований. – 2019. – № 4 (28). – С. 97–108.

- Шалагина А.В., Харевич В.М., Мори С., Боманн М., Кривошапкин А.И., Колобова К.А. Реконструкция технологических цепочек производства бифасиальных орудий в индустрии Чагырской пещеры // Сиб. истор. исследования. – 2020. – № 3. – С. 130–151.

- Шуньков М.В., Козликин М.Б., Михиенко В.А. Каменные индустрии среднего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры: материалы раскопок 2003 года // Теория и практика археол. исследований. – 2019. – № 1 (25). – С. 51–59.

- Adams J., Delgado S., Dubreuil L., Hamon C., Plisson H., Risch R. Functional analysis of macro-lithic artefacts: A focus on working surfaces // Non-Flint Raw Material Use in Prehistory: Old prejudices and new directions / eds. F. Sternke, L. Eigeland, L.-J. Costa. – L.: Archaeopress, 2009. – P. 43–66.

- Benito-Calvo A., Crittenden A.N., Livengood S.V., Sánchez-Romero L., Martínez-Fernández A., Torre I., de la, Pante M. 3D 360° surface morphometric analysis of pounding stone tools used by Hadza foragers of Tanzania: A new methodological approach for studying percussive stone artefacts // J. of Archaeol. Sci.: Reports. – 2018. – Vol. 20. – P. 611–621.

- Beaune S.A., de. Essai d’une classifi cation typologique des galets et plaquettes utilisés au Paléolithique // Gallia Préhistoire. – 1989. – Vol. 31. – P. 27–64.

- Beaune S.A., de. Nonfl int stone tools of the Early Upper Paleolithic // Before Lascaux: The complex record of the Early Upper Paleolithic / eds. H. Knecht, A. Pike-Tay, R. White. – Boca Raton: CRC Press, 1993. – P. 163–191.

- Grosman L., Smikt O., Smilansky U. On the application of 3-D scanning technology for the documentation and typology of lithic artifacts // J. of Archaeol. Sci. – 2008. – Vol. 35, iss. 12. – P. 3101–3110.

- Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis // Palaeontologia Electronica. – 2001. – Vol. 1, iss. 4. – P. 1–9.

- Hamon C., Plisson H. Functional analysis of grinding stones: The blinding-test contribution // Prehistoric Technology «40 years later»: Functional studies and the Russian legacy / eds. L. Longo, N. Skakun. – L.: Archaeopress, 2008. – P. 29–38.

- Kolobova K.A., Chabai V.P., Shalagina A.V., Krajcarz M.T., Krajcarz M., Rendu W., Vasiliev S.K., Markin S.V., Krivoshapkin A.I. Exploitation of the natural environment by Neanderthals from Chagyrskaya Cave (Altai) // Quartär. – 2020. – Vol. 66. – P. 7–31.

- Kolobova K., Rendu W., Shalagina A., Chistyakov P., Kovalev V., Baumann M., Koliasnikova A., Krivoshapkin A. The application of geometric-morphometric shape analysis to Middle Paleolithic bone retouchers from the Altai Mountains, Russia // Quaternary Int. – 2020. – Vol. 559. – P. 89–96.

- Kolobova K.A., Shalagina A.V., Chabai V.P., Markin S.V., Krivoshapkin A.I. Signifi cation des technologies bifaciales au Paléolithique moyen des montagnes de l’Altaï // L’Anthropologie. – 2019. – Vol. 123, iss. 2. – P. 276–288.

- Pop E., Charalampopoulos D., Arps C.S., Verbaas A., Roebroeks W., Gaudzindski-Windheuser S., Langejans G. Middle Palaeolithic Percussive Tools from te Last Interglacial Site Neumark-Nord 2/2 (Germany) and the Visibility of Such Tools in the Archaeological Record // J. of Paleol. Archaeol. – 2018. – Vol. 1. – P. 81–106.

- Porter S.T., Huber N., Hoyer C., Floss H. Portable and low-cost solutions to the imaging of Paleolithic art objects: A comparison of photogrammetry and refl ectance transformation imaging // J. of Archaeol. Sci.: Reports. – 2016. – Vol. 10. – P. 859–863.

- Uthmeier Th. The Transition from Middle- to Upper Palaeolithic at Buran Kaya III, Crimea (Ukraine): a case of conceptual continuity of lithic artefact manufacture? // Flakes not Blades: The Role of Flake Production at the Onset of the Upper Palaeolithic. – Mettmann: Neanderthal Museum, 2012. – P. 239–260. – (Wissenschaftliche Schriften des Neanderthal Museums; Bd. 5).

- Zampetti D., Lemorini C., Massussi M. Art et vie quotidienne dans l’Épigravettien fi nal: Les galets utilisés de la Grotta della Ferrovia // Chasseurs-cueilleurs: Comment vivaient nos ancetres du Paléolitoque supérieur: Méthodes d’analyse et d’interprétation en Prehistoire / ed. S.A. de Beaune. – P.: CNRS, 2007. – P. 171–185.