Удельная активность радиоизотопов различных типов пород Маломырского золоторудного месторождения и её корреляция с содержанием в них золота

Автор: Моисеенко Н.В., Синякова Н.И., Сафина Н.М.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 11-3 (86), 2023 года.

Бесплатный доступ

Предпринята попытка выявить закономерности проявления радиоактивности бета- и гамма-излучающих изотопов в различных типах пород золоторудного месторождения Маломыр. Для каждого типа установлено наличие или отсутствие корреляционных связей удельной активности бета-излучающих изотопов 40K, 137Cs и гамма-излучающих изотопов 40K, 137Cs, 222Rn, 224Ra, 226Ra, 228Ra, 232Th и 228Th с содержанием золота. В ходе исследования были рассмотрены золотоносные метасоматиты, углеродистые сланцы и плагиограниты. Установлено, что средние значения удельной активности радиоизотопов в метатсоматитах ниже, чем в углеродистых сланцах и плагиогранитах. Показано, что метасоматиты имеют тенденцию к отрицательной корреляции между активностью радиоизотопов и содержанием золота, а вмещающие породы - к положительной.

Радиоактивные изотопы, золото, золоторудное месторождение, рудные метасоматиты, углеродистые сланцы, плагиограниты

Короткий адрес: https://sciup.org/170201373

IDR: 170201373 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-11-3-129-134

Текст научной статьи Удельная активность радиоизотопов различных типов пород Маломырского золоторудного месторождения и её корреляция с содержанием в них золота

Месторождение Маломыр расположено в Селемджинском районе Амурской области в бассейне ручьев Сухоныр и Мало-мыр (левые притоки р. Ниж.Стойба). Оно принадлежит одноименному руднорассыпному узлу Джагды-Селемджинской металлогенической зоны. Месторождение находится в пределах Монголо-Охотской складчато-надвиговой системыобразован-ной при сближении Сибирской платформы с севера и докембрийского Буреинского срединного массива с юга. Структура рудного поля характеризуется напряженной складчатостью сжатия с пересекающимися разломами разных порядков.

Месторождение Маломыр сложено преимущественно метаморфическими породами среднего карбона златоустовской свиты. В составе златоустовской свиты выделяются комплексы общей особенностью которых является переслаивание различных литологических разновидностей пород. Рудовмешающие породы являются гидротермально-метасоматически преобразованными, их минеральный состав определяется составом исходных пород.

По пелитам и алевропелитам развиваются кварц-серицитовые сланцы, по полимиктовым песчаникам и вулканитам среднего состава - кварц-альбит-серицитовые, кварц-альбитовые и серицит-альбитовые сланцы, по плагиоэффузивам - кварц-альбитовые, альбитовые и серицит-мусковит-альбитовые сланцы, по вулканитам и туффитам средне-основного состава - зеленые сланцы кварц-карбонат-хлоритового и кварц-карбонат-альбит-хлорит-серицитового состава [1].

Интрузивные породы в пределах месторождения образованы позднепалеозойскими плагиогранитами златоустовского комплекса, слагающими субсогласные тела линзообразной формы среди сланцев златоустовской свиты. Тела гранитоидов совместно с вмещающими породами дислоцированы, милонитизированы и метаморфизованы в зеленосланцевой фации, на все породы наложилось интенсивное окварце-вание и альбитизация.

Рудные минералы представлены в основном пиритом и арсенопиритом. Также присутствуют примеси халькопирита, га- ленита, сфалерита, вольфрамита, магнетита, гематита, ильменита и самородного золота.

Все типы метасоматитов данного месторождения содержат золотосульфидную или золото-кварц-сульфидную минерализацию различной интенсивности.

Для исследования были отобраны породы следующих типов: рудные метасомати-ты, вмещающие углеродистые сланцы и плагиограниты. Пробоподготовка включала в себя щадящее дробление и разделение на фракции (+2), (-2+1), (-1+0,5) и (-0,5). Для всех подготовленных проб, а также образцов пород, были проведены замеры удельной активности бета-излучающих изотопов 40K, 137Cs и гамма-излучающих изотопов 40K, 137Cs, 222Rn, 224Ra, 226Ra, 228Ra, 232Th и 228Th на сцинтилляционном спектрометре «Прогресс». Фиксация результатов измерения проводилась при помощи программного обеспечения «ПРОГРЕСС-5». Содержание золота во всех пробах было определено методом атомноабсорбционного анализа (АЦ МГИ ИГиП ДВО РАН). Значения линейных коэффициентов Пирсона для парных корреляций рассчитаны при помощи программного обеспечения STATISTICA 10.

В результате исследования были получены данные об удельной активности радиоизотопов во всех типах пород. В таблице 1 показаны усредненные значения радиоактивности для каждого изотопа, в нижней части таблицы также приведены средние содержания золота для пород и руды.

Таблица 1. Средняя удельная активность (в Бк/кг) радиоизотопов в породах и рудных метасоматитах Маломырского золоторудного месторождения

|

Радио-изотопы |

Метасоматиты |

Углеродистые сланцы |

Плагиограниты |

|

|

ю н |

40К |

649,43 ± 99,99 |

1160,35 ± 144,77 |

849,44 ± 325,64 |

|

137Cs |

1669,30 ± 244,63 |

2956,65 ± 306,47 |

2545,78 ± 781,25 |

|

|

cd cd |

40K |

591,46 ± 98,22 |

1189,17 ± 145,78 |

890,56 ± 262,32 |

|

137Cs |

1,63 ± 0,51 |

1,64 ± 1,10 |

0,96 ± 1,39 |

|

|

222Rn |

62,32 ± 10,51 |

114,28 ± 13,23 |

129,87 ± 25,85 |

|

|

224Ra |

13,27 ± 4,39 |

26,51 ± 9,35 |

33,02 ± 13,04 |

|

|

226Ra |

24,74 ± 4,58 |

34,82 ± 5,89 |

49,54 ± 20,40 |

|

|

228Ra |

24,76 ± 6,89 |

45,04 ± 9,72 |

57,99 ± 18,25 |

|

|

232Th |

22,25 ± 4,74 |

37,25 ± 4,57 |

53,80 ± 11,04 |

|

|

228Th |

24,99 ± 6,63 |

46,32 ± 7,31 |

77,43 ± 15,25 |

|

|

Медианное содержание Au (г/т) |

3,0 |

0,44 |

0,19 |

|

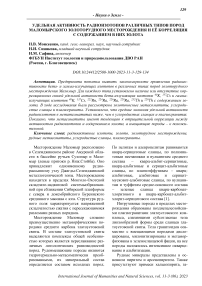

По представленным результатам (табл. 1) видно, что вмещающие углеродистые сланцы и плагиограниты проявляют большую радиоактивность, чем рудные метасоматиты. У легких бета-излучающих изотопов 40K и137Cs и гамма-излучающих изотопов 40K (рис. 1)наблюдается наиболее высокая удельная активность в углеродистых сланцах с понижением значений в плагиогранитах.

Рис. 1. Гистограмма удельной активности (Бк/кг) легких изотопов 40K и137Cs пород и руд месторождения Маломыр

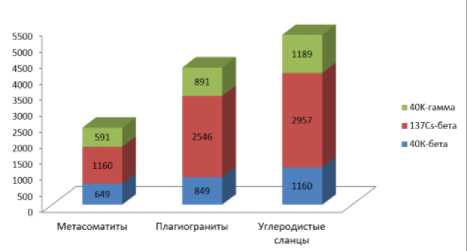

Для тяжелых изотопов уран-ториевых семейств (рис. 2) наблюдается обратная картина, но в обоих случаях изотопы руд имеют самую низкую активность.

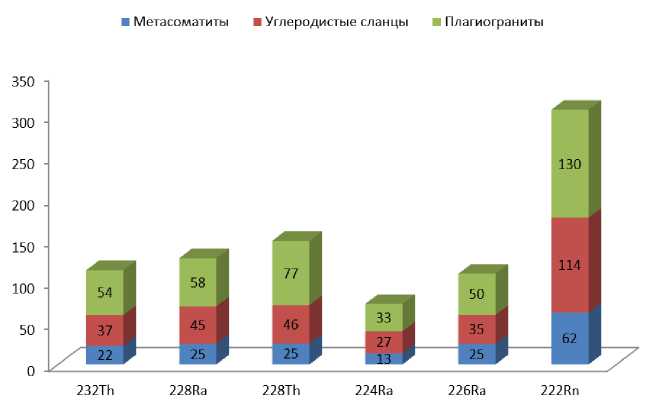

Активность изотопа 40K в определенном смысле зависит от содержания К, а концентрации таких радиоактивных элементов как уран и торий влияют на активность тяжелых радиоизотопов в разных типах пород и руд месторождения. По результатам РФА (рис. 3) самое высокое содержание К2О у сланцев, поменьше у плагиогра-нитов и ниже всего у рудных метасомати-тов. Концентрации радиоактивных элементов (уран, торий) по результатам масс-спектрометрии (ICP-MS) ожидаемо имеют максимальные значения в плагиогранитах.

Рис. 2. Гистограмма удельной активности (Бк/кг) группы изотопов уран-ториевых семейств пород и руд месторождения Маломыр

Рис. 3. График медианных содержаний (С) радиоактивных элементов (г/т) и К 2 О (%) в породах и рудных метасоматитах золоторудного месторождения Маломыр

На месторождении Маломыр полевые шпаты в основном представлены альбитом, в гораздо меньшей степени – адуляром, или ортоклазом, поэтому, по всей видимости, содержание калия связано с присутствием серицита, широко развитого в углеродистых сланцах. По минералогиче- скому анализу такие акцессорные минералы как циркон, в основном встречаются в плагиогранитах, в меньшем количестве в сланцах и метасоматитах. Удельная активность радиоизотопа 40K связана с концентрацией К в породах, а активность 222Rn,

224Ra, 226Ra, 228Ra, 232Th и 228Th с ураном и торием.

Отдельно была рассмотрена радиоактивная способность метасоматитов с разных участков месторождения. Все рудные метасоматиты были разделены на группы. Каждая группа проб отбиралась с определенного участка месторождения, относя- щегося к отдельной рудной зоне. Были отобраны пробы с Центральной, Кварцитовой и Ожидаемой рудных зон. В таблице 2 приведены сравнительные данные по удельной активности всех исследуемых изотопов, а также усредненные содержания золота для каждой зоны.

Таблица 2. Средняя удельная активность (в Бк/кг) радиоизотопов в метасоматитах руд- ных зон Маломырского золоторудного месторождения

|

Радиоизлучающие |

Зона Центральная |

Зона Кварцитовая |

Зона Ожидаемая |

|

40К |

859,77 ± 131,31 |

712,23 ± 236,20 |

711,75 ± 206,01 |

|

to 137Cs |

2191,50 ± 323,08 |

1760,62 ± 519,17 |

1752,13 ± 734,17 |

|

40K |

862,96 ± 149,25 |

569,62 ± 162,17 |

563,63 ± 212,98 |

|

137Cs |

1,72 ± 0,76 |

2,58 ± 1,60 |

1,21 ± 1,70 |

|

222Rn |

53,89 ± 11,66 |

108,72 ± 21,94 |

93,31 ± 16,83 |

|

1 224Ra |

4,18 ± 1,84 |

24,23 ± 9,61 |

44,51 ± 14,72 |

|

cd 226Ra |

14,65 ± 4,08 |

49,10 ± 10,21 |

30,84 ± 11,74 |

|

228Ra |

10,59 ± 5,14 |

54,22 ± 13,78 |

61,10 ± 16,20 |

|

232Th |

12,28 ± 4,61 |

44,62 ± 6,66 |

44,34 ± 8,42 |

|

228Th |

11,02 ± 4,30 |

55,08 ± 15,91 |

49,26 ± 20,94 |

|

Медианное содержа- |

3,8 г/т |

1,84 г/т |

0,75 г/т |

Согласно полученным данным, тяжелые радиоизотопы уран-ториевых рядов (222Rn, 224Ra, 226Ra, 228Ra, 232Th и 228Th) ведут себя иначе, чем легкие ядра 40K и 137Cs. В зонах Кварцитовая и Ожидаемая удельные активности всех изотопов сравнимы по значениям. В пробах метасоматитов зоны Центральная тяжелые ядра проявляют сравнимо меньшую активность, чем в других зонах, а легкие наоборот – большую. Такая закономерность связана с более высокими значениями К 2 О для рудных мета-соматитов зоны Центральной (К 2 О-3.3%) по сравнению с зонами Кварцитовой (К 2 О-2.8%) и Ожидаемой (К 2 О-2.6%).

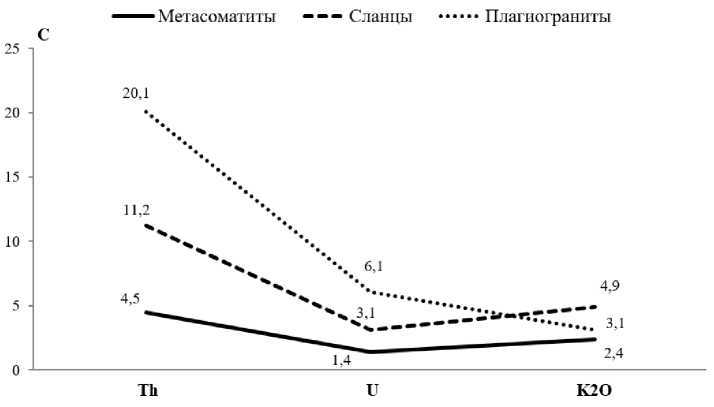

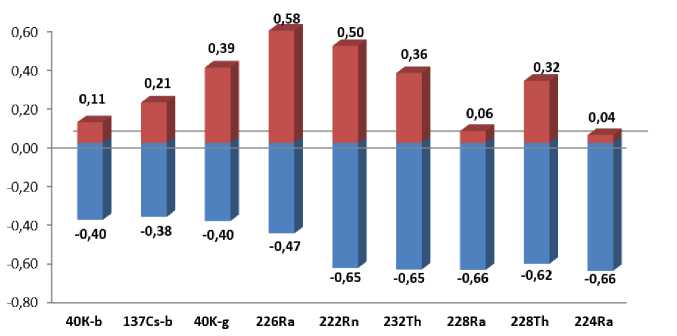

Основной целью исследования было выявление возможных корреляционных связей между радиоактивностью пород и содержанием в них золота. Для каждого типа пород рассматриваемого месторождения были просчитаны линейные коэффициенты корреляции Пирсона (R) между удельными активностями изотопов, полученных на сцинтилляционном спектромет- ре «Прогресс» и удельными содержаниями Au в тех же пробах. Результаты представлены в виде диаграмм на рисунке 4. Для наглядности диаграммы построены в единой системе координат, что дает возможность сравнить распределение коэффициентов корреляции для разных типов пород.

Нет оснований полагать, что концентрация золота в породах может напрямую зависеть от излучательной способности радионуклидов. Эта связь может носить опосредованный характер, так как удельная активность радиоизотопов в некоторой мере характеризует содержание в породах радиоактивных элементов, зависящее также от ряда других параметров (периода полураспада, массового числа и др.).

Рассматриваемая корреляционная связь не может быть оценена непосредственно, поэтому прямая оценка величин коэффициентов корреляции не будет иметь смысла. Однако, возможно выделить основную тенденцию распределения коэффициентов Пирсона для каждого типа пород.

■ Метасоматиты ■ Сланцы

Рис. 4. Коэффициенты корреляции (R) активности радиоизотопов с содержанием золота. Показаны значения коэффициентов корреляций, значимых на уровне p<.05000

Среди полученных результатов наибольший интерес представляют диаграммы для рудных метасоматитов, величины R которых имеют отрицательные значения для всех излучающих изотопов (рис. 4). Такая обратная корреляция может свидетельствовать о том, что породы, в которых происходит концентрация благородного металла, характеризуются падением уровня активности изотопов при увеличении содержание золота. Обратную тенденцию имеют коэффициенты корре- слабоположительные. Для плагиогранитов каких-либо существенных закономерностей распределения рассматриваемых кор-реляционныхзначений не выявлено.

В результате проведенных исследований было установлено, что средние значения удельной активности радиоизотопов в метатсоматитах ниже, чем в углеродистых сланцах и плагиогранитах. Показано что в метасоматитах наблюдается отрицательная корреляция между активностью радиоизотопов и содержанием золота, а вмещаю- ляции для вмещающих углеродистых щие породы характеризуются положи- сланцев, они либо положительные, либо тельной корреляцией.

Список литературы Удельная активность радиоизотопов различных типов пород Маломырского золоторудного месторождения и её корреляция с содержанием в них золота

- Буряк В.А., Пересторонин А.Е. Маломыр - первое крупное золоторудное месторождение сухоложского типа в Приамурье (геология рудного поля и месторождения, перспективы, проблемы освоения). - Благовещенск-Хабаровск: ИКАРП ДВО РАН, КПР АО МПР РФ, ООО НП-Центр, 2000 - 48 с.