Украшения из раковин моллюсков рода Unio в неолитическом погребении могильника Усть-Алейка-5 (Барнаульское Приобье)

Автор: Бородаев В.Б., Кирюшин К.Ю., Кузменкин Д.В., Солодовников К.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В 1982 г. в процессе поиска могильника монгольского времени в с. Усть-Алейка Калманского р-на Алтайского края обнаружено и исследовано неолитическое погребение ребенка раннего возраста с сопроводительным инвентарем из органических и неорганических материалов, который насчитывает более 300 предметов, в т.ч. более 100 подвесок из толстостенных раковин. Анализ показал, что эти перламутровые украшения изготовлены из створок пресноводных моллюсков рода Unio, не обитающих в настоящее время в Приобье. В качестве сырья использовались ископаемые плейстоценовые раковины Unio из обнажения Калистратиха I на левом берегу Оби. По украшениям из погребения прослеживается ранее неизвестная технология изготовления подвесок неправильной эллипсоидной формы, имеющих сегментовидное сечение в продольном и поперечном разрезах. Исходный материал (толщина раковин) позволил древнему мастеру придавать своим изделиям рельеф, что невозможно или очень проблематично при использовании современных форм двустворчатых моллюсков Верхнего Приобья. Погребение 2 могильника Усть-Алейка-5 датировано серединой - концом IVтыс. до н.э. Сделан вывод, что это захоронение вместе с погр. 1, 5-9 грунтового могильника Солонцы-5 и парным погребением могильника Большой Мыс (Иткуль), исследованным В.И. Молодиным в 1976 г., относятся к одной культурно-хронологической группе в составе неолитических погребальных памятников Алтая.

Погребение ребенка, неолит, барнаульское приобье, украшения, раковины моллюсков unio

Короткий адрес: https://sciup.org/145146515

IDR: 145146515 | УДК: 903.25 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.1.048-056

Текст научной статьи Украшения из раковин моллюсков рода Unio в неолитическом погребении могильника Усть-Алейка-5 (Барнаульское Приобье)

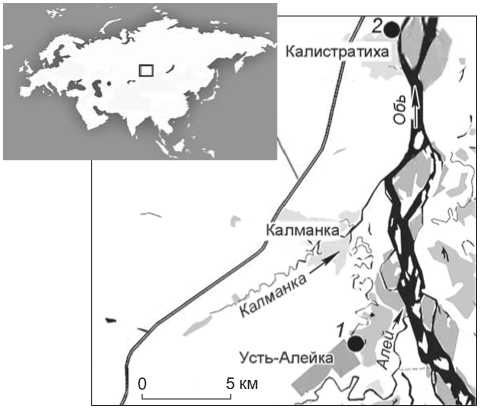

Памятник Усть-Алейка-5 обнаружен в 1981 г. в с. Усть-Алейка Калманского р-на Алтайского края (рис. 1). Тогда в процессе строительных работ по сооружению линии электропередач было разрушено погр. 1 монгольского времени. Могильник расположен на небольшом мысу, образованном левым бортом долины Алея в его устьевой зоне, где старое русло реки выходит в пойму Оби. Мыс поперек пересекает ул. Партизанская. В 1982 г. в процессе поиска могильника монгольского времени обнаружено и исследовано неолитическое погр. 2 – одиночное вертикальное захоронение ребенка раннего возраста с многочисленным сопроводительным инвентарем. Глубина могилы 0,6–0,7 м в материке, диаметр ок. 0,3 м.

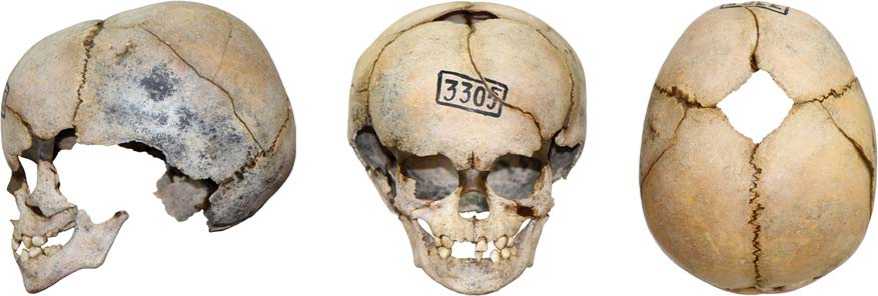

Антропологические материалы из погр. 2 могильника Усть-Алейка-5 исследовались в 1980-х гг. на кафедре анатомии человека Алтайского государственного медицинского института (посткраниальный скелет, определения А.И. Стерлина) и в кабинете антропологии Томского государственного университета (обломки черепа, определения В.А. Дремова). Возраст захороненного ребенка на основании остеометрических данных длинных костей был определен в интервале 1 год 6 мес. – 1 год 8 мес., по морфологическим особенностям черепа и прорезыванию зубов – 2–3 года.

В результате реставрации хранящихся в кабинете антропологии Томского университета фрагментов черепа ребенка (инв. № 3305) удало сь восстановить его форму (рис. 2), получить важные краниометрические характеристики, а также данные об одонтологических особенностях. Применение более современных антропологических методик при повторном исследовании позволило уточнить возраст ребенка на основании размеров закладок коронок зубов и сте- пени сформированности их корней. Возраст индивида из неолитического погребения определяется в пределах 1,5–2 лет.

Причиной экстраординарности набора сопроводительного инвентаря и в целом погребального обряда мог быть патологический статус погребенного. Незакрытый передний родничок на черепе ребенка 1,5– 2 лет, его значительная площадь, а также очень большие для этого возраста горизонтальные и обхватные размеры мозговой коробки при нормальных размерах лицевого отдела свидетельствуют о макроцефалии, вероятно обусловленной гидроцефалией (водянка головного мозга).

Восстановленные «взрослые» размеры черепа ребенка позволяют предполагать мужской пол погребенного. На основании краниометрических и одонтоло-

Рис. 1. Расположение памятника Усть-Алейка-5 ( 1 ) и разреза плейстоценовых отложений Калистратиха I ( 2 ).

Рис. 2. Череп ребенка эпохи неолита из погр. 2.

3 cм

^ ^|| <^^

0 1 cм

1 cм

0 1 cм

1 cм

1 cм

5 cм

3 cм

Рис. 3. Сопроводительный инвентарь.

1-3 - каплевидные подвески из кости или рога ( 1 , 2 - лицевая сторона, 3 - обратная); 4-6 - подвески из резцов марала; 7 - бифасы;

8 - топор.

гических параметров более уверенно можно говорить о принадлежности индивида к антропологическому пласту автохтонного населения центральных регионов Евразии, представленного, в частности, краниоло- гическими сериями периода неолита из могильников Барнаульско-Бийского Приобья, северных предгорий Алтая, Среднего Прииртышья и Приаралья.

Из материалов погр. 2 могильника Усть-Алейка-5 в Музей археологии Алтая Алтайского государственного университета было передано 328 предметов, в т.ч. 124 перламутровые подвески. Из тонкой шлифованной кости (рога?) выполнено 129 подвесок каплевидной формы (рис. 3, 1–3), из резцов марала – 25 (рис. 3, 4–6); все имеют небольшое отверстие для под- вешивания. На некоторых изделиях заметны следы от ремешка (желобчатые структуры с мягкими сглаженными краями) шириной 3,5–4,0 мм (рис. 3, 5).

В могиле найдено 49 каменных артефактов, в т.ч. шесть целых бифасов (рис. 3, 7) и девять обломков, три орудия на плитках окремненного сланца, четыре обломка орудий, топор с подшлифовкой (рис. 3, 8), четыре наконечника стрел, абразив с продольным желобком, скребок и два отщепа с ретушью. Отходы производства (17 экз.) представлены отщепами, осколками и сколом со шлифованного орудия. Довольно интересен небольшой кусочек гематита трапециевидной формы с многочисленными царапинами и следами заглаживания. Найдено также роговое острие. В могиле обнаружены три нижние челюсти сурка (определение Н.Д. Ово-дова) и 23 ко сти болотного луня, все от одной особи (определение Н.В. Мартынович).

Детское погр. 2 грунтового могильника Усть-Алейка-5 выделяется на фоне синхронных памятников Алтая и сопредельных территорий. Весьма необычны найденные в нем перламутровые украшения из раковин крупных двустворчатых моллюсков. Подобные изделия сков в погребениях энеолита – эпохи бронзы Приобья и предгорий Алтая ранее было установлено их про- исхождение из других, часто весьма удаленных регионов [Там же]. В связи с этим все находки подобного рода представляют повышенный интерес.

Результаты исследования

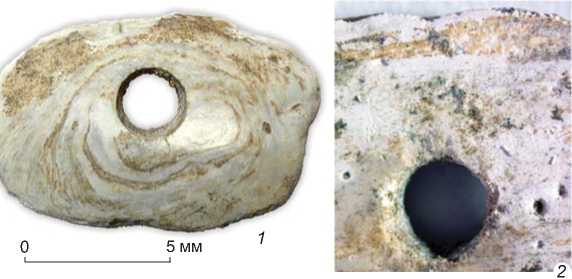

Подвески из перламутра имеют длину 1,0–1,5 и ширину 0,8–1,0 см, толщина в среднем составляет 2,0– 2,2 мм (наибольшая – 3,0 мм). Сохранность изделий плохая. Перламутровый слой сильно осыпается. Большинство подвесок утратили исходную форму, но часть изделий довольно неплохо сохранилась (рис. 4–7), а на некоторых даже присутствует характерный перламутровый блеск (см. рис. 4; 6, Б; 7). Большинство украшений имеет неправильную эллипсоидную форму (см. рис. 4), но есть и подпрямоугольные (см. рис. 5).

На всех подвесках имеются конические отверстия, диаметр которых с внутренней стороны изделия меньше, чем с внешней. У большей части подвесок отверстие смещено к верхнему краю (см. рис. 4; 6, Б ; 7), но у нескольких расположено практически по цен-

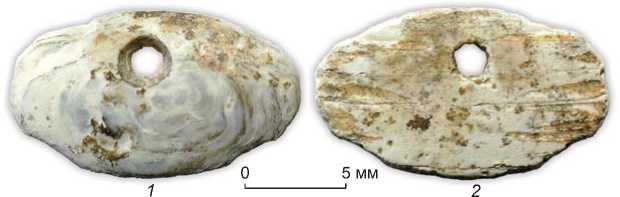

Рис. 4. Перламутровая подвеска неправильной эллипсоидной формы.

1 – внешняя сторона; 2 – ее фрагмент.

относительно редко встречаются в погребениях рассматриваемого региона. По скольку источники пригодного для их изготовления сырья (водоемы с наличием соответствующих видов моллюсков или местонахождения ископаемых раковин) зачастую известны, такие находки позволяют реконструировать район перемещения и (или) кул ьтур-ные связи проживавшего здесь населения [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Шмидт и др., 2011; Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Демин и др., 2012]. Для ряда изделий из раковин моллю-

Рис. 5. Перламутровая подвеска подпрямоугольной формы.

1 – внешняя сторона; 2 – фрагмент внутренней стороны.

Рис. 6. Перламутровые подвески.

1 – внешняя сторона; 2 – внутренняя сторона.

тру (см. рис. 5; 6, А ). В большинстве случаев его край с внутренней стороны изделия подработан шлифовкой (см. рис. 5, 2 ; 6, А , 2 ; Б , 2 ).

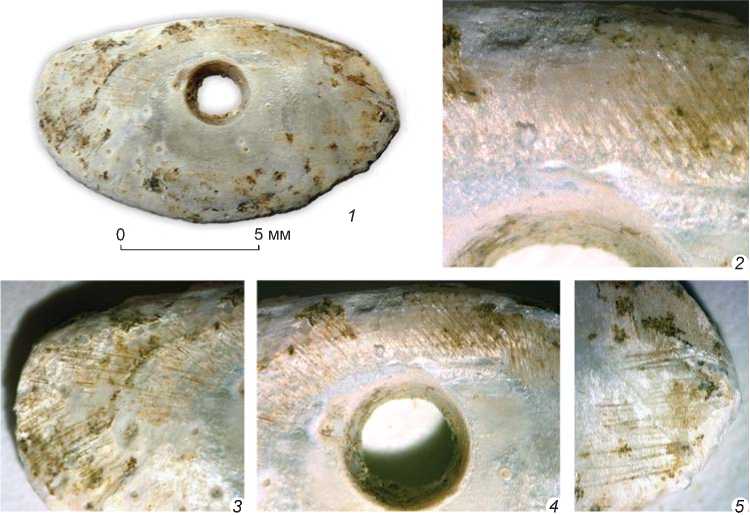

На внешней поверхности нескольких подвесок заметны следы от крепления (желобчатые структуры с мягкими сглаженными краями) шириной 0,15– 0,18 мм (см. рис. 4). На некоторых изделиях они фик- сируются на внутренней поверхности, но менее выражены (см. рис. 5, 2). Это характерные следы крепления предмета к одежде. Не вызывает сомнений, что перламутровые изделия использовались как подвески, каждая из которых индивидуально прикреплялась к ко стюму. Эти украшения смотрелись довольно эффектно, демонстрируя блеск и переливы перламутра.

На внутренней стороне подвесок видны линии нарастания створок раковины (см. рис. 6, А , 2 ; Б , 2 ). Принадлежность данных артефактов к раковинам моллюсков также доказывают остатки рогового (периостракального) слоя, заметные на внешней поверхности некоторых образцов (см. рис. 4, 1 ).

Все изделия имеют сегментовид- ное сечение в продольном и поперченном разрезе, причем внутренняя сторона практически ровная, а внешняя – выпуклая. На внешней стороне подвесок в центральной зоне линии нарастания раковин из-за удаления части материала при шлифовании обрели концентрический вид. Внутренняя поверхность изделий обрабатывалась на до статочно грубом абразиве, следы от которого в той или иной степени видны на всех подвесках. Внешняя поверхность практически всех изделий тщательно заполирована. Сле-

Рис. 7. Перламутровая подвеска.

1 – внешняя сторона; 2–5 – ее фрагменты.

ды шлифования, образовавшиеся в результате формообразования (придания рельефа), встречаются лишь на нескольких изделиях (см. рис. 4, 1 ; 7, 2–5 ). Радиальные царапины, иногда глубокие, прослеживаются преимущественно по краю и отсутствуют в центральной части (см. рис. 7, 2–5 ). В большинстве случаев они сглажены в результате последующей тщательной полировки внешней поверхности изделий. Можно сделать вывод, что в процессе изготовления подвески внутренняя поверхность раковины становилась внешней стороной изделия, а внешняя – внутренней.

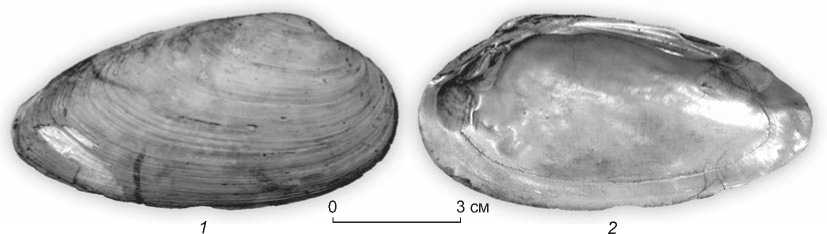

Как уже отмечало сь выше, толщина подвесок в среднем 2,0–2,2 мм (наибольшая – 3,0 мм). С учетом того, что изделия шлифовались, исходная толщина створок раковин, из которых они изготовлены, должна была составлять не менее 2,5–3,5 мм. При этом относительное расположение линий нарастания указывает на размеры раковин примерно в 10–15 см.

В континентальных районах Северной Евразии имеется только одна группа двустворчатых моллюсков с подобными толстостенными раковинами. Это род Unio – перловицы, которые отсутствуют в современной фауне Верхнего Приобья [Кузменкин, 2013] . Сходные по размерам раковин и широко распространенные в регионе виды беззубок рода Anodonta ( Colletopterum ) имеют довольно хрупкую тонкостенную раковину [Старобогатов и др., 2004]. У самых крупных современных беззубок в Верхнем Приобье максимальная толщина створок 2,4 мм (в районе их скрепления), обычно же она намного меньше – 0,7– 1,0 мм. Поэтому принадлежность моллюсков, из раковин которых были изготовлены данные украшения, к роду Unio устанавливается достаточно надежно.

Разрез плейстоценовых отложений Калистратиха I расположен на берегу протоки р. Оби у северной окраины с. Калистратиха Калманского р-на Алтайского края (см. рис. 1) примерно в 18 км к северу от памятника Усть-Алейка-5. Отложения разреза хорошо охарактеризованы палеонтологически и относятся к среднему – позднему плейстоцену [Зудин, Панычев, 1968; Разрез…, 1978, с. 42–43; Стратиграфия…, 1977, с. 20– 21]. «Всеми исследователями в разрезе Калистратиха отмечаются многочисленные фаунистические находки (кости крупных и мелких млекопитающих, раковины моллюсков, микро- и макрорастительные остатки)» [Разрез…, 1978, с. 42].

Ближайшие к району исследования достоверные места обитания двустворчатых моллюсков рода Unio в настоящее время располагаются в бассейне р. Тобол и Бухтарминском водохранилище. Однако там эти моллюски появились сравнительно недавно предположительно в результате деятельности человека, способствовавшей их расселению из близлежащих районов Волжско-Камского бассейна, либо при интродукции промысловых рыб [Babushkin et al., 2021, р. 3]. Единственная в регионе популяция Unio , для которой предполагается реликтовое аборигенное происхождение, обитает в р. Черный Иртыш близ границы Казахстана с Китаем [Ibid., р. 8]. Таким образом, районы современного обитания Unio удалены от места расположения могильника Усть-Алейка-5. Ареал этой группы моллюсков в V–IV тыс. до н.э. вряд ли существенно отличался от современного. В то же время ископаемые плейстоценовые Unio достаточно характерны для Верхнего Приобья [Малолетко, 1972, с. 67, 81].

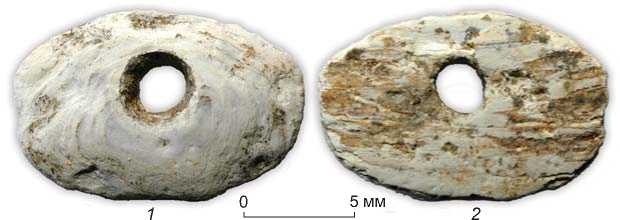

Для проверки гипотезы о возможном использовании ископаемого материала при изготовлении украшений были изучены плейстоценовые раковины моллюсков из разреза Калистратиха I. Осмотр обнажения и сбор образцов проведен в октябре 2021 г. При осмотре выходов плейстоценовых отложений разреза Ка-листратиха I на берегу протоки Оби примерно в 3 м над меженным уровнем реки в слое голубовато-серых глин обнаружены многочисленные фрагменты и целые створки (рис. 8) раковин Unio aff. tumidus – продолговатой перловицы. Они также отмечены на пляже ниже по течению. Остатки раковин перловиц (преимущественно мелкие фрагменты, очень редко – целые створки) встречаются и выше по течению от указанного места примерно на протяжении 5 км. Целые створки имеют продолговато-овальную форму и длину 8–15 см. Их толщина в разных частях варьирует от 2,1 до 4,0 мм. Роговой слой у раковин, извлеченных из породы, быстро осыпается, фрагменты его оста-

Рис. 8. Ископаемая раковина перловицы Unio aff. tumidus из разреза Калистратиха I.

1 – внешняя сторона; 2 – внутренняя поверхность.

ются только вдоль линий нарастания. Общая сохранность материала позволяет допустить изготовление из него мелких предметов.

Особенности сохранности обсуждаемых изделий указывают на ископаемый характер сырья, которое соответствует собранным осенью 2021 г. образцам плейстоценовых раковин из разреза Калистратиха I. Это, а также близость разреза к памятнику Усть-Алейка-5 позволяет сделать вывод, что именно материал из данного обнажения был использован для изготовления украшений.

Обсуждение

Категории артефактов из погр. 2 могильника Усть-Алейка-5 широко представлены в неолитических и энеолитических материалах Барнаульского Приобья и сопредельных территорий. В научной литературе уже отмечалось, что некоторые из них (подвески каплевидной формы из кости или рога) имели широкое распространение «в культурах неолита и ранней бронзы Евразии и приведение им аналогий не имеет смысла» [Молодин, 1999, с. 44]. Поэтому для определения культурно-хронологической позиции исследуемого погребения необходимо привлечение данных абсолютного датирования.

Наиболее близкие аналоги найденным в погр. 2 Усть-Алейки-5 подвескам каплевидной формы из кости или рога, украшениям из резцов марала, а также каменным артефактам обнаруживаются в материалах грунтового могильника Солонцы-5 [Кунгурова, 2005, с. 14–17]. В погр. 1 этого могильника захоронены мужчина 35–40 лет и ребенок ок. 1,5 лет с богатым сопроводительным инвентарем [Там же, с. 14–15].

Длина детского скелета 0,70–0,75 м, череп раздавлен [Там же]. В погребении ребенка найдены вкладыше-вый кинжал, 11 каменных наконечников стрел и их обломки, четыре каменных отщепа, «кусочек гематита (красной минеральной краски)», клыки кабарги, зубы косули, а также три круглые створки крупных раковин [Там же]. К сожалению, в работе Н.Ю. Кунгуровой не указано, какие именно раковины обнаружены. Анализируя сопроводительный инвентарь погребений могильника Солонцы-5, автор отмечает, что в женских захоронениях присутствуют «ракушки», «витые ракушки улиток» с «тонкими стенками», а в мужских – «ракушки иного вида; створки раковин Glycymeris sp. ( Anodonta sp. Corbicula fluminalis )» [Там же, с. 33]. Приведенные рисунки [Там же, с. 111, рис. 31, 4 ] позволяют предположить, что в погр. 1 обнаружены раковины двустворчатых моллюсков Glycymeris .

Таким образом, при сравнении погребений с близким по составу и размеру набором инвентаря из могильников Усть-Алейка-5 и Солонцы-5 совпадает возраст детей, наличие каменных наконечников стрел и отщепов, кусочков гематита. Кроме того, в одном случае присутствуют ископаемые раковины, в другом – украшения из них. Черты сходства выглядят еще более весомыми, если учесть, что в этом же погребении в сопроводительном инвентаре мужчины есть украшения из резцов марала и каплевидные подвески из кости или рога [Там же, с. 106, рис. 26, 16–22 , 35 ], практически идентичные обнаруженным в погр. 2 могильника Усть-Алейка-5, а также каменные топоры и бифасы [Там же, с. 98–106, рис. 18, 26 ]. В погр. 6–9 могильника Солонцы-5 найдены подвески каплевидной формы из кости или рога, круглые из перламутра, подвески из зубов марала, кусочки «краски – железистой породы» [Там же, с. 16–17]. Для погр. 1 и 7 грунтового могильника Солонцы-5 получены радиоуглеродные даты 5 485 ± 85 (СОАН-4627) и 5 325 ± 45 (СОАН-4628) л.н. [Там же, с. 57].

Костяные украшения каплевидной формы и круглые перламутровые нашивки обнаружены в парном погребении могильника Большой Мыс (Иткуль), исследованном В.И. Молодиным в 1976 г. [Молодин, 1999]. Подвески каплевидной формы из кости найдены в погр. 5 этого могильника [Кирюшин, Кунгурова, Кадиков, 2000, с. 111, рис. 18]. В погребениях могильника Усть-Иша встречены ко стяные украшения каплевидной формы (погр. 8, 9, 12), подвески из резцов марала и круглые перламутровые нашивки (погр. 8, 12) [Там же, с. 80, рис. 15; с. 89, рис. 4]. В погр. 12 обнаружены куски гематита [Там же, с. 14, 91, рис. 26, 4 ], в погр. 8 – раковины Corbicula (?) [Там же, с. 13, рис. 15].

Костяные украшения каплевидной формы и круглые перламутровые нашивки найдены в неолитическом погребении женщины в Каминной пещере

[Маркин, 2000]. По углю из заполнения ямы чуть выше костяка получены даты 5 320 ± 90 (СОАН-3401) и 5 300 ± 150 (AECV-2040 C) л.н. [Там же, с. 63].

Судя по результатам радиоуглеродного датирования, рассматриваемое детское погребение очень близко по времени к погр. 1 и 7 могильника Солонцы-5 и захоронению в Каминной пещере. Сравнительный анализ материалов позволяет сделать вывод, что оно составляет единую культурно-хронологическую группу с погр. 1, 5–9 Солонцов-5 [Кунгурова, 2005, с. 14–17] и парным погребением могильника Большой Мыс (Иткуль), исследованным В.И. Моло-диным в 1976 г. [Молодин, 1999]. Имеющаяся на сегодняшний день серия радиоуглеродных дат для рассматриваемых комплексов получена по различным материалам (ко сть или рог животного, кость человека, уголь из заполнения могильной ямы) в разных лабораториях с применением разных методик (AMS и LSC), и ее вряд ли можно назвать представительной. На данном этапе исследования полученные результаты позволяют датировать указанную группу погребений серединой – концом IV тыс. до н.э. По всей вероятности, это будет корректироваться по мере появления новых результатов. Скорее всего, состав группы будет расширен за счет включения погр. 5 могильника Большой Мыс (Иткуль) и погр. 8, 9, 12 могильника Усть-Иша [Кирюшин, Кунгурова, Кадиков, 2000, с. 12–14].

Подводя итоги, стоит отметить, что перламутровые подвески неправильной эллипсоидной формы из погр. 2 Усть-Алейки-5 не имеют прямых аналогов в материалах памятников неолита – энеолита Алтая и сопредельных территорий, где известны перламутровые украшения только круглой формы. Исходный материал (толщина раковин) позволил древнему мастеру придавать своим изделиям рельеф, а это невозможно или очень затруднительно при использовании современных форм двустворчатых моллюсков Верхнего Приобья. Данной проблематике посвящено не так много работ, но коллекции из Тавдинского грота [Волков и др., 2006] и могильника Тузовские Бугры-1 [Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Шмидт и др., 2011] позволяют предположить, что в материалах погр. 2 могильника Усть-Алейка-5 представлена нехарактерная для региона технология изготовления украшений из перламутра.

В качестве поделочного материала для перламутровых подвесок из Тавдинского грота использовались фрагменты раковин, судя по их толщине и степени сохранности, беззубки ( Anodonta sp.), обитавшей в энеолите в нижнем течении Катуни. Изделия имеют толщину от 1,0 до 2,4 мм (в среднем 1,5–1,7 мм), которая соответствует исходной толщине створок, поскольку ни на внутренней, ни на внешней их поверхности не отмечено признаков специальной обработки.

При трасологическом исследовании 29 перламутровых подвесок из энеолитического горизонта Тав-динского грота выявлена серия характерных следов шлифовки, полировки, сверления и др. [Волков и др., 2006, с. 253]. На основе совокупного анализа изделий установлены основные технологические этапы их изготовления. Сначала уплощенным фрагментам раковин придавались округлые в плане очертания путем грубого удаления выступающих наружных краев [Там же]. Затем изделие обтачивалось на широком мелкозернистом абразиве с эластичной основой. Следующим технологическим этапом было образование отверстия в центральной части изделия. В некоторых случаях сверление приостанавливалось, вероятно, из-за риска разрушения перламутровой пластинки, т.е. в тех случаях, когда заготовка была относительно тонкой [Там же, с. 254], и продолжалось уже с противоположной стороны. Завершающий этап работы – полировка торца изделий. Их плоскости не имеют следов специальной шлифовки или полировки. Отмечены только отельные участки, где полировка перекрывает, т.е. как бы «маскирует» следы непреднамеренных разрушений (выкалывания) слоя перламутра, образовавшиеся в ходе предшествующих этапов [Там же, с. 255].

Процесс изготовления подвесок из могильника Усть-Алейка-5 (придание рельефа изделию и последующее полирование) требовал больших трудозатрат по сравнению с украшениями из Тавдинского грота. Можно констатировать, что в погребальных комплексах неолита и энеолита Алтая прослеживается технологическая (а возможно, культурно-хронологическая) традиция производства круглых перламутровых подвесок, аналогичная или очень близкая той, что зафиксирована по материалам Тавдинского грота. Эта технология была адаптирована к местному сырью (раковины беззубки) и требовала меньших трудозатрат.

Выводы

В процессе проведенных исследований установлено, что перламутровые подвески из погр. 2 могильника Усть-Алейка-5 изготовлены из ископаемых плейстоценовых раковин Unio aff. tumidus – продолговатой перловицы. Также установлен источник сырья – разрез Калистратиха I на левом берегу Оби в 18 км к северу от могильника Усть-Алейка-5.

Полученные AMS-даты 5 550 ± 25 л.н. (IGAN-5829) и 5 219 ± 86 л.н. (NSKA-01941) позволяют отнести захоронение к середине – концу IV тыс. до н.э. В рамках исследования сделан вывод, что погр. 2 могильника Усть-Алейка-5 близко по времени к погр. 1, 5–9 грунтового могильника Солонцы-5 и парному погребению могильника Большой Мыс (Иткуль), исследованному В.И. Молодиным в 1976 г.

Изученные перламутровые подвески неправильной эллипсоидной формы выделяются на фоне подобных украшений с синхронных памятников Алтая и сопредельных территорий. Отличия во многом обусловлены исходным материалом – ископаемыми плейстоценовыми раковинами Unio , толщина которых (от 2,1 до 4 мм) позволила древнему мастеру придавать своим изделиям рельеф, что невозможно или очень проблематично при использовании современных форм двустворчатых моллюсков рода Anodonta ( Colletopterum ) Верхнего Приобья.

Исследование выполнено в рамках реализации Программы поддержки научно-педагогических работников Алтайского государственного университета и госзадания, проект № 121041600045-8.

Список литературы Украшения из раковин моллюсков рода Unio в неолитическом погребении могильника Усть-Алейка-5 (Барнаульское Приобье)

- Волков П.В., Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Семибратов В.П. Трасологическое исследование перламутровых «бусин» из материалов Тавдинского грота // Современные проблемы археологии России. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – Т. I. – С. 253–255.

- Зудин А.Н., Панычев В.А. Особенности разреза Приобского степного плато у села Калистратиха // Неогеновые и четвертичные отложения Западной Сибири. – М.: Наука, 1968. – С. 29–33.

- Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Шмидт А.В., Кузменкин Д.В., Абдулганеев М.Т. Раковины моллюсков в погребениях могильника Тузовские Бугры-1 как индикатор этнокультурных процессов на территории Южной Сибири и Средней Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2011. – № 2. – С. 37–45.

- Кирюшин Ю.Ф., Кирюшин К.Ю., Демин М.А., Ситников С.М., Кузменкин Д.В. Украшения из раковин моллюсков Corbicula и Glycymeris в погребениях андроновской культуры грунтового могильника Чекановский Лог // Изв. Алт. гос. ун-та. – 2012. – № 4-2. – С. 104–109.

- Кирюшин Ю.Ф., Кунгурова Н.Ю., Кадиков Б.Х. Древнейшие могильники северных предгорий Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2000. – 117 с.

- Кузменкин Д.В. Биотопическое распределение пресноводных моллюсков равнинной части Верхнеобского бассейна // Изв. Алт. гос. ун-та. – 2013. – № 3-1. – С. 80–85.

- Кунгурова Н.Ю. Могильник Солонцы-5: Культура погребенных неолита Алтая. – Барнаул: Изд-во Барнаул. юр. ин-та МВД, 2005. – 128 с.

- Малолетко А.М. Палеогеография предалтайской части Западной Сибири в мезозое и кайнозое. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1972. – 230 с.

- Маркин С.В. Неолитическое погребение северо-западного Алтая // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 2. – С. 53–64.

- Молодин В.И. Неолитическое погребение на озере Иткуль и некоторые соображения по поводу погребальных комплексов данной эпохи в предгорьях и горах Алтая // Проблемы неолита – энеолита юга Западной Сибири. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1999. – С. 36–58.

- Разрез новейших отложений Алтая (стратиграфия и палеогеография Приобского плато, Подгорной равнины и Горного Алтая) / под ред. акад. К.К. Маркова. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1978. – 208 с.

- Старобогатов Я.И., Прозорова Л.А., Богатов В.В., Саенко Е.М. Моллюски // Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий / под общ. ред. С.Я. Цалолихина. – СПб.: Наука, 2004. – Т. 6: Моллюски, полихеты, немертины. – С. 9–491.

- Стратиграфия плиоцен-четвертичных толщ Приобского плато / отв. ред. С.А. Архипов. – Новосибирск: Наука, 1977. – 102 с.

- Babushkin E.S., Vinarski M.V., Kondakov A.V., Tomilova A.A., Grebennikov M.E., Stolbov V.A., Bolotov I.N. European freshwater mussels (Unio spp., Unionidae) in Siberia and Kazakhstan: Pleistocene relicts or recent invaders? // Limnologica. – 2021. – Vol. 90. – Р. 1–11. – doi:10.1016/j.limno.2021.125903