Украшения из серпентина ранней стадии верхнего палеолита со стоянки Усть-Каракол (Северо-Западный Алтай)

Автор: Федорченко А.Ю., Белоусова Н.Е., Кулик Н.А., Шуньков М.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 1 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования планиграфического и стратиграфического контекста, технологии производства и функций изделий из серпентина-антигорита, обнаруженных в археологическом комплексе раннего верхнего палеолита на памятнике Усть-Каракол в Горном Алтае. Установлено, что эти украшения оформлялись непосредственно на стоянке в рамках единого процесса производственной деятельности. Артефакты несут следы фрагментации на стадии создания преформы или на заключительном этапе оформления; свидетельства утилизационного износа отсутствуют. Операционная последовательность изготовления украшений включала получение заготовок, биконическое сверление и шлифовку. Ввиду хрупкости использовавшегося сырья сверление преформ предшествовало их шлифовке. Данный подход характерен и для обработки других хрупких поделочных материалов, в частности скорлупы яиц страуса, широко распространенной в палеолите Северной и Центральной Азии. Реконструированные приемы производства серпентиновых украшений относятся к технологическому репертуару носителей усть-каракольского индустриального варианта ранней стадии верхнего палеолита Алтая. Изучение петрографического состава магматических пород Бащелакского и Ануйского хребтов позволило установить, что серпентиновое сырье могло иметь местное происхождение. В качестве потенциальных источников рассматриваются местонахождения габброидов, связанные с девонскими и пермскими проявлениями магматизма в этом районе.

Горный алтай, экспериментально-трасологический анализ, технологический анализ, планиграфия, ранний верхний палеолит, серпентины, каменные украшения

Короткий адрес: https://sciup.org/145145982

IDR: 145145982 | УДК: 903.25 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.1.003-015

Текст научной статьи Украшения из серпентина ранней стадии верхнего палеолита со стоянки Усть-Каракол (Северо-Западный Алтай)

Многослойные археологические объекты долины р. Ануй Денисова пещера, Усть-Каракол, Ануй-1–3 в северо-западной части Алтая являются ключевыми для изучения процессов становления и развития материальной и духовной культуры первых верхнепалеолитических обитателей региона [Деревянко, Шуньков, 2004; Деревянко, Шуньков, Маркин, 2014, с. 69–99]. Особую значимо сть этой группе памятников придает древнейшая и наиболее представительная в Северной Азии коллекция верхнепалеолитических украшений. Важную ее часть составляют предметы, изготовленные из «мягких» пород камня (твердость 1–4 по шкале Мооса): подвески из зеленого каолинитового агальматолита, светлого талька-стеатита, зеленовато-желтого, зеленого и светло-коричневого серпентина; бусины из желтовато-белого, молочно-белого талька и пирофиллита; подвески и кольцо из белого мрамора; браслет из темно-зеленого хлоритолита [Деревянко, Шуньков, Волков, 2008; Кулик, Шуньков, 2011; Шуньков и др., 2016; Шуньков, Федорченко, Козликин, 2017, 2018]. Подобное сырьевое и типологическое разнообразие каменных украшений всегда служит богатым источником для археологических реконструкций [Bar-Yosef Mayer, Porat, 2008; Кулик, Шуньков, 2004, 2011; Кэр-чумару и др., 2016; Житенев, 2017; Лбова и др., 2018; Федорченко и др., 2018]. Анализ стратиграфического и планиграфического контекста изделий из поделочного камня играет ключевую роль в определении времени их изготовления [White, Normand, 2015]. Данные планиграфии позволяют также конкретизировать особый статус украшений в структуре обитаемого пространства, установить их значение как элементов символической деятельности [Бадер, 1998; Деревянко, Рыбин, 2003; Григорьева, 2003–2004; Пи-тулько и др., 2012].

В палеолитических коллекциях со стоянок Ануй-ской долины изделия из серпентина, а точнее, его разновидности – антигорита, образуют серию из 15 предметов, что составляет не менее 30 % от общего числа каменных украшений. Визуальные и потребительские свойства этого минерала – выразительный цвет, плотное скрытокристаллическое сложение его отдельностей, возможность получения гладкой и блестящей поверхности, сравнительно низкая твердость (3,5 по шкале Мооса) – делали его одним из наиболее востребованных в качестве поделочного сырья в верхнем палеолите. По своему происхождению серпентин-антигорит является породообразующим минералом серпентинитов (гидротермально измененных гипер-базитов) или контактово-измененных магнезиальных карбонатных пород [Годовиков, 1983, c. 363–364]. Антигорит образуется, заполняя в серпентинитах трещины тектонических нарушений, возобновление которых часто приводит к его скрытой трещиноватости и рассланцеванию с возникновением отдельностей, близких к пластинчатым, со штриховкой зеркал скольжения. Для всех серпентинов, в т.ч. антигорита Mg6[Si4O10](OH)8, характерно замещение Mg+2←Fe+2, что является фактором, определяющим окраску минерала: безжелезистые разности обычно бесцветные или с желтоватым оттенком, маложелезистые имеют зеленоватый цвет, при высоком содержании железа – темно-зеленый.

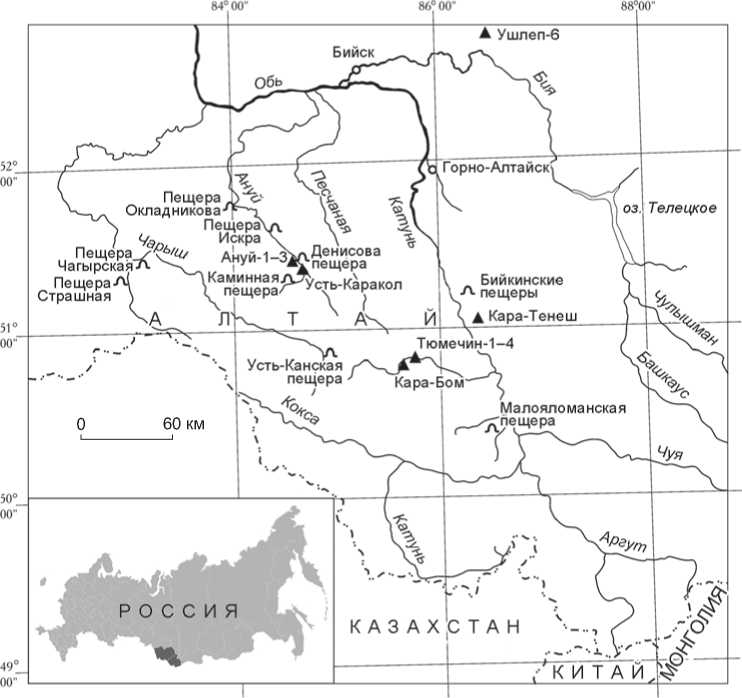

В Горном Алтае палеолитические украшения из серпентина обнаружены исключительно на археологических объектах Ануйской долины: в Денисовой пещере, на стоянках Усть-Каракол и Ануй-2 (рис. 1). Наиболее выразительные свидетельства зафиксированы в отложениях 11-го слоя Денисовой пещеры [Деревянко и др., 2006; Шуньков и др., 2016; Шунь-ков, Федорченко, Козликин, 2017]. Согласно данным радиоуглеродного AMS-датирования литологических слоев 11.1–11.2 в восточной галерее, слоев 11.1–11.4 в центральном зале и слоя 11 в южной галерее, эти комплексы имеют возраст от 27,8 до 51,3 тыс. лет (некал.) [Douka et al., 2019]. Возможно, именно здесь представлены наиболее древние примеры использования серпентина для производства украшений. На стоянке Ануй-2 подвеска из светлого серо-зеленого серпентина обнаружена в отложениях литологического слоя 13.2, которые датированы в диапазоне 28–27 тыс. л.н. (некал.) [Природная среда..., 2003, с. 328–329].

Значимую информацию об украшениях из серпентина несут материалы памятника Усть-Каракол [Там же, c. 235–236]. Находки 2016 г., дополнившие коллекцию серпентиновых изделий, открыли новые перспективы для их углубленного изучения. Реконструкция технологии производства и функций усть-каракольских артефактов из серпентина, уточнение их хроностратиграфического, культурного и плани-графического контекста являлись основными задачами настоящего исследования.

Общий археологический контекст

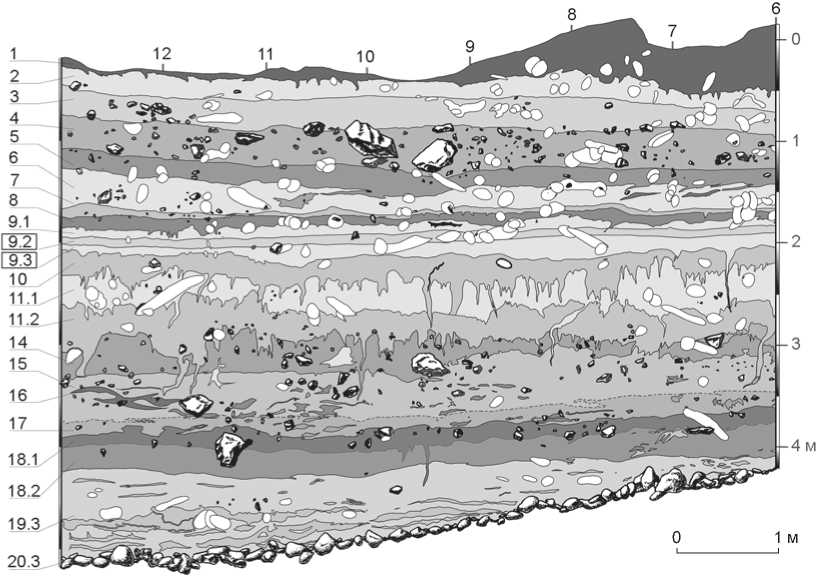

Коллекция изделий из поделочного камня была получена на участке раскопа 2 стоянки Усть-Каракол (Усть-Канский р-н, Республика Алтай), исследования которого производились с 1993 по 1997 г. [Природная среда…, 2003, с. 235–289]. Он расположен в нижней части пологого склона северной экспозиции на стрелке рек Ануй и Каракол. Площадь изученного участка составила ок. 250 м2. В процессе раскопок были вскрыты склоновые отложения общей мощностью до 6,5 м. С литологическими слоями 8–11

Рис. 1. Расположение памятника Усть-Каракол и других палеолитических объектов на территории Горного Алтая.

Радиоуглеродная хронология археологического комплекса раннего верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол

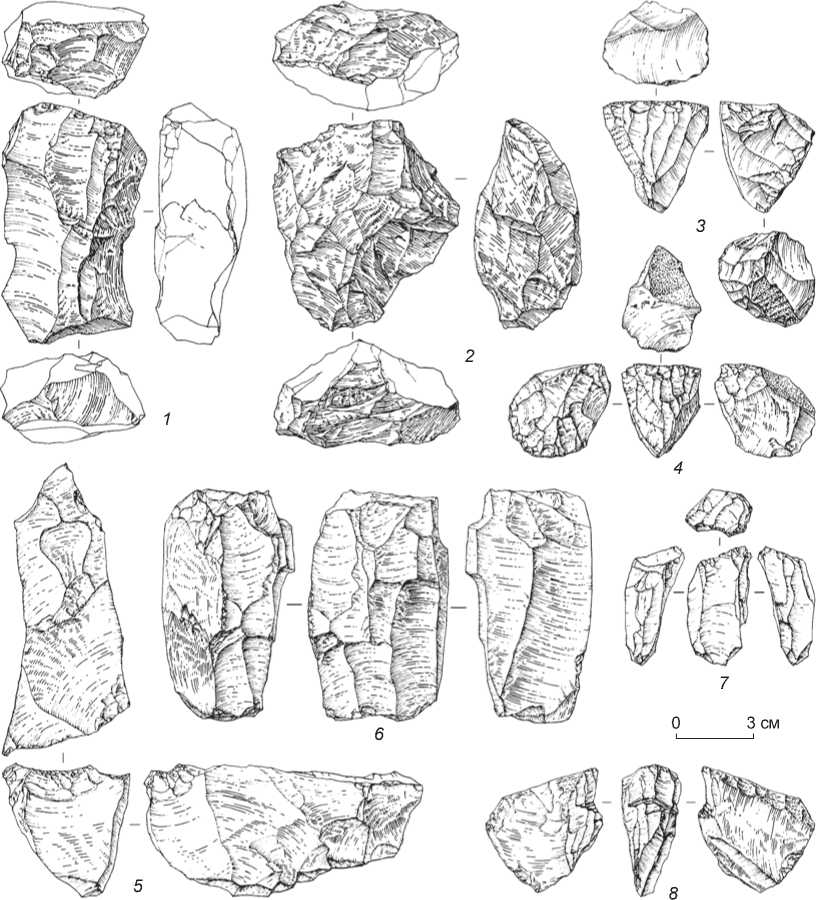

Археологические материалы культурного комплекса РВП-1 насчитывают 2 248 артефактов и относятся к усть-каракольскому индустриальному варианту раннего верхнего палеолита Горного Алтая [Деревянко, Шуньков, 2004]. Основу каменной индустрии составляет технология производства пла- стин в рамках объемного параллельного продольного и бипродольного скалывания при отно сительно слабой стандартизации снятий (рис. 2, 1, 6). Значимую роль играет технология получения мелких пластинчатых сколов с прямым и изогнутым профилем (рис. 2, 3, 4, 7, 8), базирующаяся на продольном параллельном и конвергентном скалывании заготовок по выраженной плавной дуге торцовых (клиновидных) и широкофронтальных объемных ядрищ (изделия кареноидной морфологии, в т.ч. их специфические бифронтальные модификации) (рис. 2, 3, 4).

Рис. 2. Нуклеусы для отщепов ( 2 ), пластин ( 1 , 6) и мелких пластинчатых сколов ( 3-5 , 7 , 8 ) культурного комплекса РВП-1. Усть-Каракол.

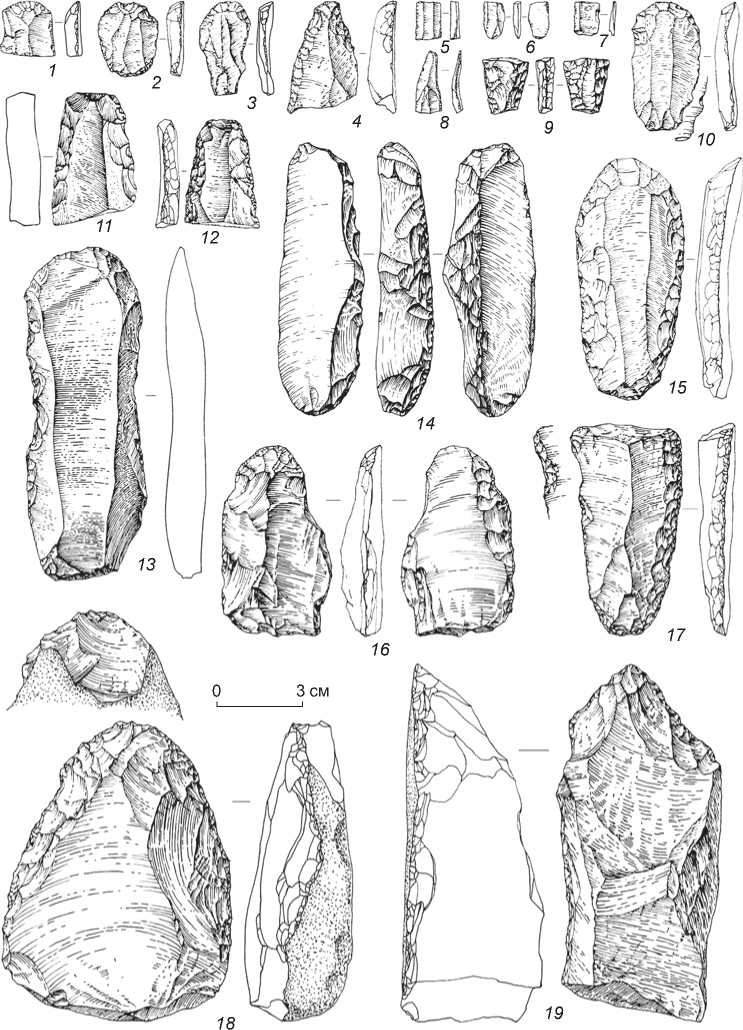

Одной из особенностей индустрии можно считать целенаправленное снятие отщепов с широкофронтальных необъемных и бессистемных ядрищ (рис. 2, 2 ). Орудийный набор комплекса РВП-1 (рис. 3) включает пластинки с притупленным краем (рис. 3, 8 ); скребки высокой формы, стрельчатые, концевые на пластинах (рис. 3, 1-4, 10, 14-16 ); ретушированные пластины (рис. 3, 11-13 ); плоские, срединные и угловые резцы; фрагмент бифасиального орудия (рис. 3, 9 ). Специфику придает значительное количество массивных изделий - скребел с высоким лезвием на крупных сколах и гальках, шиповидных орудий и др. (рис. 3, 18, 19 ).

Каменная индустрия культурного горизонта РВП-1 базировалась на полисырьевом ресурсе местного га- лечного материала [Постнов, Анойкин, Кулик, 2000]. Исключение составляют известные в артефактах, но отсутствующие в речном галечнике яшмоиды сургучно-коричневого цвета, а также горный хрусталь и раухтопаз. Потенциальными источниками для данных пород могли быть местонахождения, удаленные к северу и юго-западу от стоянки на 30-60 км. Использование редкого материала напрямую связано с избирательностью в выборе сырья, которая отчетливо проявляется при анализе петрографического состава каменных артефактов комплекса. Крупные отще-пы скалывались с отдельностей афировых эффузивов часто среднего и низкого качества. При подготовке нуклеусов для снятия пластин использовались гальки осадочных пород, их слабоороговикованных раз-

Рис. 3. Каменные орудия ( 1-4 , 8-19 ) и сколы ( 5-7) культурного комплекса РВП-1. Усть-Каракол.

ностей, биотитовых роговиков, обладающих анизотропией раскалывания, обусловленной слоистостью. Мелкие пластинчатые сколы получали с наиболее качественных отдельностей и сколов с галек роговиков, плотных слабоороговикованных осадочных пород, тонкораскристаллизованных афировых эффузивов, однородных алевролитов, а также яшм, сургучных яшмоидов и горного хрусталя - наиболее высококачественного в технологическом отношении каменного материала.

Материалы и методы исследования

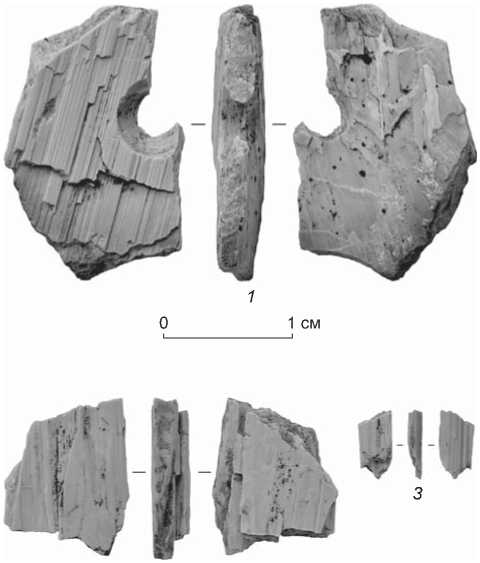

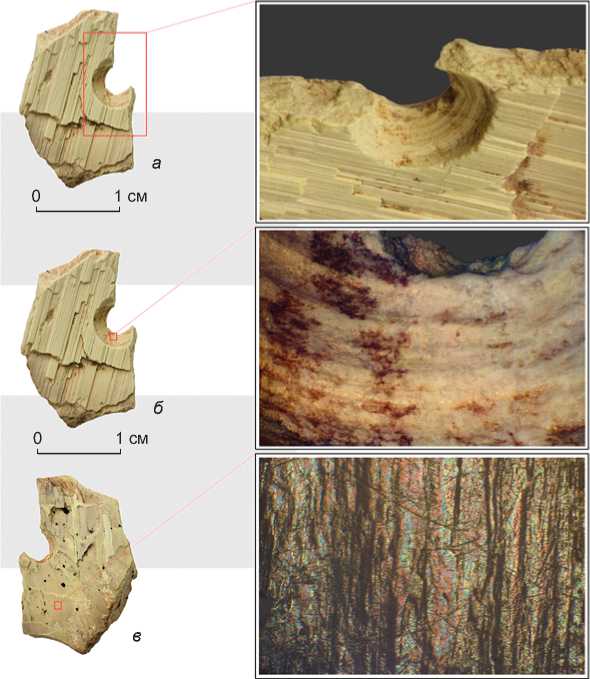

Изделия из серпентина-антигорита представляют небольшой, но достаточно информативный элемент комплекса РПВ-1 стоянки Усть-Каракол. Один артефакт из серпентина рассматривается нами как заготовка подвески, фрагментированная на финальной стадии сверления (рис. 4, 1 ). Второй артефакт, представленный двумя мелкими фрагментами, был определен как украшение со следами шлифовки (рис. 4, 2, 3 ).

1 cм

Рис. 4. Изделия из серпентина. Canon EOS 7D + EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM. Усть-Каракол.

1 – фрагмент заготовки украшения со следами биконического сверления; 2 , 3 – фрагменты украшения со следами шлифовки.

Заготовка подвески из бледно-желтого серпентина-антигорита с биконическим отверстием (артефакт № 1, рис. 4, 1 ) имеет форму неправильного шестиугольника с тонким подпрямоугольным поперечным сечением и прямым профилем. Размеры 19,0 × 14,0 × × 3,5 мм. В центре заготовки находится сверленое би-коническое отверстие (диаметры 3,0 и 5,5 мм), по которому она была сломана. Одна из широких сторон заготовки имеет гладкую блестящую естественную поверхность со штрихами зеркал скольжения, на другой видны следы раскалывания, возможно имеющие искусственное происхождение. На верхней, нижней, правой боковой и на левой грани фиксируются признаки слома. В последнем случае это, видимо, следы фрагментации в процессе обработки изделия. Применение шлифовки, строгания или скобления на этом артефакте не прослежено.

Крупный фрагмент украшения из серпентина-антигорита зеленовато-желтого цвета (артефакт № 2, рис. 4, 2) составлен из двух апплицирующихся обломков неправильной прямоугольной формы. На большей части периметра артефакта читаются следы слома. В собранном виде изделие имеет подпрямоугольную форму, плоско-выпуклое поперечное сечение, прямой профиль, размеры 11,0 × 9,5 × 3,5 мм. На пло- ской стороне и отдельных выступающих участках выпуклой (рядом с боковыми гранями) прослеживаются уплощенные зоны со следами абразивной обработки. На выпуклой стороне пришлифовкой сформирована фаска, скошенная под углом 45º к продольной оси предмета.

Мелкий фрагмент украшения из серпентина-антигорита зеленовато-желтого цвета (артефакт № 3, рис. 4, 3 ) имеет подпрямоугольную форму, уплощенно-линзовидное поперечное сечение, размеры 4,7 × 2,0 × 1,5 мм. Как и предыдущий, он представляет собой обломок неопределимого украшения. На обеих плоских сторонах присутствуют следы раскалывания. Трасологический анализ явных следов обработки не выявил. По скольку обломки изделия № 2 аппли-цируются, их цвет, текстура и другие характеристики поверхности идентичны таковым предмета № 3, мы предполагаем, что они являлись частями одного артефакта.

Исследование технологии изготовления и определение функции рассматриваемых персональных украшений базировались на данных технологического и экспериментально-трасологического методов [Гиря, 1997, c. 58–79; White, 2007; Heckel, 2016]. Первичный трасологический анализ проводился при среднем и малом увеличении (×7–45) под бинокулярным микроскопом Альтами СМ0745-Т с косым освещением. При исследовании на микроуровне (×100–500) применялся металлографический микроскоп Olympus ВНМ, оснащенный осветителем отраженного света и линзами дифференциально-интерференционного контраста (ДИК). Фотофиксация производилась зеркальными фотокамерами Canon EOS 7D и Canon EOS 5D Mark IV с объективами EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM, EF 100 mm f/2.8 Macro USM и штативом с ручной наводкой на резкость. Съемка на микроуровне велась с использованием фотокамеры Canon EOS 7D и оптической системы микроскопа Olympus ВНМ. Для получения высококачественных фотографий поверхности артефактов с фокусировкой по всей площади одного кадра применялась программа Helicon Focus. Следы изучались с привлечением коллекции сравнительных трасологических эталонов, полученных опытным путем, и опубликованных экспериментальных данных [Francis, 1982; Gurova, Bonsall, 2017].

Исследование пространственного распределения украшений, направленное главным образом на уточнение их культурно-хронологического контекста, опиралось на методы планиграфического анализа, ремонтажа и сырьевых единиц, а также данные по стратиграфии культурных отложений стоянки. Диагностика минерального сырья проводилась с использованием микроскопа МБС-10. Вариабельность физических свойств (цвет, текстура и др.) отдельностей серпентина устанавливалась путем сравнения с образ- цами эталонной минералогической коллекции геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета.

Результаты исследования

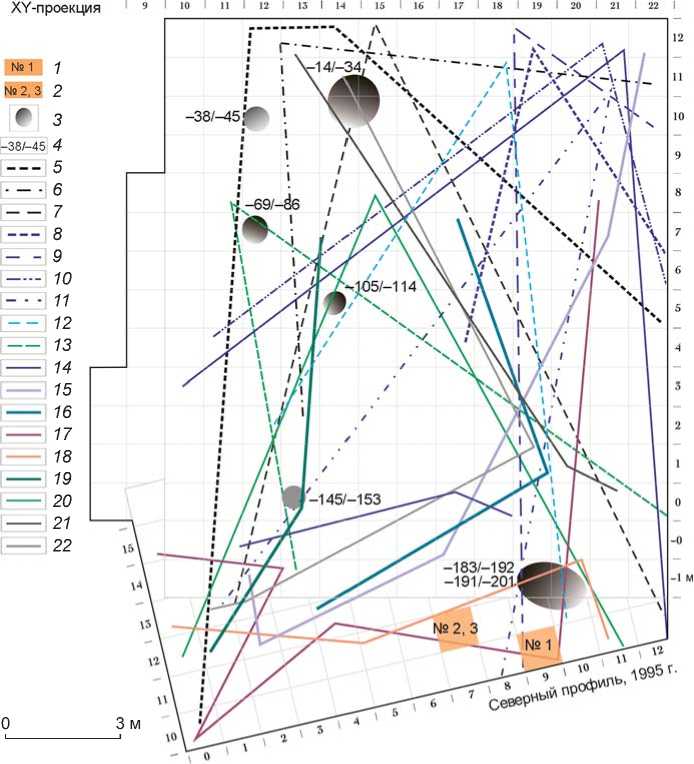

Планиграфический и стратиграфический контекст. Заготовка подвески найдена при полевых исследованиях 1995 г. в литологическом горизонте 9.2 на участке кв. 9/10. Три фрагмента изделия со шлифовкой, два из которых апплицируются, выявлены в 2016 г. при разборе коллекции фаунистического материала 1995 г. среди мелких неопределимых костных остатков, зафиксированных в литологическом горизонте 9.3 на участке кв. 7/11 (рис. 5, 6).

Все артефакты обнаружены в нижней по склону части раскопа 2, в непосредственной близости от северного стратиграфического разреза 1995 г. На данном участке литологические подразделения слоя 9 залегали субгоризонтально с небольшим уклоном в западном направлении (рис. 6). Сложенные легкими лессовидными суглинками, они являлись частью от- носительно однородного по цвету и составу геологического тела – пачки слоев 8–11. Литологический горизонт 9.3 зафиксирован на всей площади раскопа 2. Его границы нечеткие, волнисто-языковатые и пилообразные, мощность варьировала от 0,1 до 0,3 м. Литологический горизонт 9.2 являлся скорее динамическим, а не седиментационным образованием [Природная среда…, 2003, с. 240–243]. На участке, где залегала заготовка подвески, он прослеживался локально в виде осветленной полосы с нечеткими границами. Мощность горизонта варьировала от 0,01 до 0,12 м. Стратиграфическая ситуация на участке обнаружения украшений и данные пространственного анализа указывают на серьезные постседиментационные нарушения отложений, имеющие биогенное происхождение [Шуньков, Белоусова, 2015].

Результаты планиграфических реконструкций свидетельствуют о том, что все изделия из серпентина-антигорита являются частью одной из четырех крупных пространственных структур комплекса РВП-1, зафиксированных на основании изучения технологических скоплений и пятен кострищ (см. рис. 5). Три из них выявлены в южной части раскопа 2 – на наиболее воз-

Рис. 5. Планиграфический контекст изделий из серпентина. Усть-Каракол.

1 – локализация заготовки украшения из серпентина со следами сверления; 2 – локализация фрагментов украшения из серпентина со следами шлифовки; 3 – углистые пятна кострищ; 4 – нивелировочные отметки; 5–13 – зоны распространения продуктов расщепления отдельных блоков сырья (крупные сырьевые группы, включая апплицирующиеся фрагменты); 14–22 – планиграфические связи между элементами ремонтажа и сырьевых групп.

Рис. 6. Стратиграфический профиль северной стенки раскопа 1995 г. Усть-Каракол.

вышенных участках склона. Судя по форме скоплений и характеру распределения их элементов, из этих зон происходило активное смещение каменных артефактов под воздействием гравитационного сноса по склону. Зона технологических скоплений, связанных с украшениями, локализована ниже по склону в северо-западной части раскопа и приурочена к крупному кострищному пятну. Заготовка подвески найдена на расстоянии 0,5–1,5 м от кострища, остальные антигоритовые изделия – в 1,5–2,5 м от него. Такая включенность артефактов, часть которых апплицируется, в пространственные структуры комплекса свидетельствует о том, что склоновые процессы, скорее всего, не оказали заметного влияния на расположение украшений, а в постседиментационный период их не затронула деятельность землероев.

Источники сырья и технологический контекст. Типичное для серпентина и талька образование по ги-пербазитам, которые отсутствуют в Северо-Западном Алтае, ранее давало основание связывать источники данных минералов с ближайшими к памятникам Ануйской долины проявлениями гипербазитов в южной части Горного Алтая [Кулик, Шуньков, 2011]. Это апогарцбургитовые серпентиниты, серпентинизиро-ванные пироксениты и габбро (ΣV–Є1) Теректинско-го меланжевого офиолитового пояса, сопровождающего Теректинский разлом [Федак и др., 2011, c. 139]. В то же время светлая окраска серпентина в украшениях со стоянки Усть-Каракол допускала его образо- вание и по контактово-измененным магнезиальным карбонатам. Однако последние в контактовой зоне гранитоидов Бащелакского хребта, соседствующего с Ануйской группой стоянок, отсутствуют. Данное обстоятельство, как и присутствие в Денисовой пещере изделий из серпентина темно-зеленого цвета и талька-стеатита с включениями магнетита, делало ранее версию о связи серпентинов (в т.ч. антигоритов) с ги-пербазитами юга Алтая наиболее предпочтительной.

Вместе с тем значительная удаленность местонахождений сырья зоны Теректинского разлома, а также специфический желтый цвет украшений из Усть-Каракола, указывающий на безжелезистый материал, предполагают поиск иных возможных источников серпентина. В результате детального изучения петрографического состава магматических пород Баще-лакского и Ануйского хребтов [Там же, c. 175–176] было установлено, что девонские и пермские проявления магматизма основного состава, широко развитые на данной территории, нередко представлены габброидами, в т.ч. габброноритами, норитами и даже оливиновыми норитами – разностями, содержащими исходные при серпентинизации минералы – Mg-Fe-пироксены и оливин. Последние не образуют больших скоплений, и их содержание в породе не более 10 % вполне согласуется с относительно редким использованием серпентина как поделочного материала и малыми размерами изделий (для серпентинов по ги-пербазитам, напротив, характерно образование мас- сивных крупных скоплений). Ближайшие к памятникам Ануйской долины такие проявления – Бутачихинский массив То-польнинского комплекса в междуречье Чернового Ануя и Щепеты (≈ 20–25 км), массив габброидов того же комплекса на горе Плешивой в Ануйском хребте (≈ 20–25 км), а также дайки габброидов южнее с. Топольного (≈ 15 км).

Технологический контекст производства персональных украшений из серпентина-антигорита на стоянке Усть-Каракол, как и на других памятниках Ануйской группы, является неполным – в нем отсутствуют исходные отдельности сырья, его первичные сколы, осколки или чешуйки, что может свидетельствовать в пользу транспортировки на стоянку мелких заготовок и преформ. Это предположение подкрепляется и сведениями о потребительских характеристиках антигорита: его необработанные отдельно сти редко бывают большими и массивными, они хрупкие и раскалываются на мелкие обломки из-за сильной трещиноватости и рассланцованности породы, т.е. первичная апробация данного материала должна была осуществляться на месте его обнаружения.

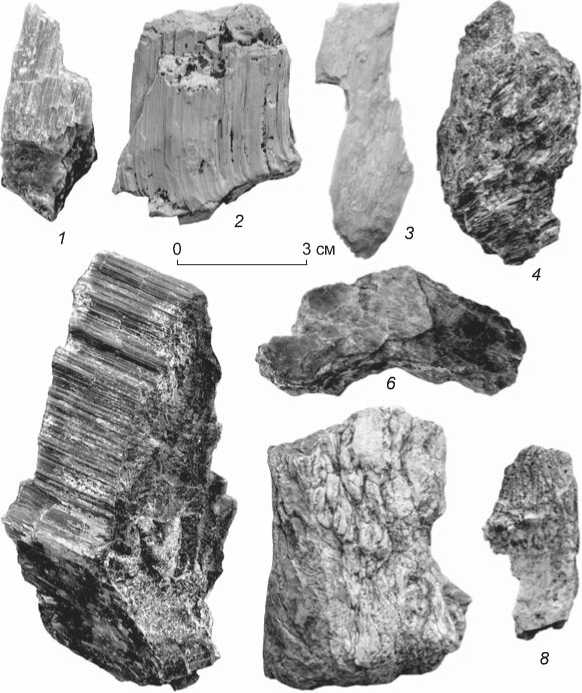

Изучение характеристик изделий из серпентина со стоянки Усть-Каракол показало, что поделочный материал для всех украшений почти идентичен по тек-

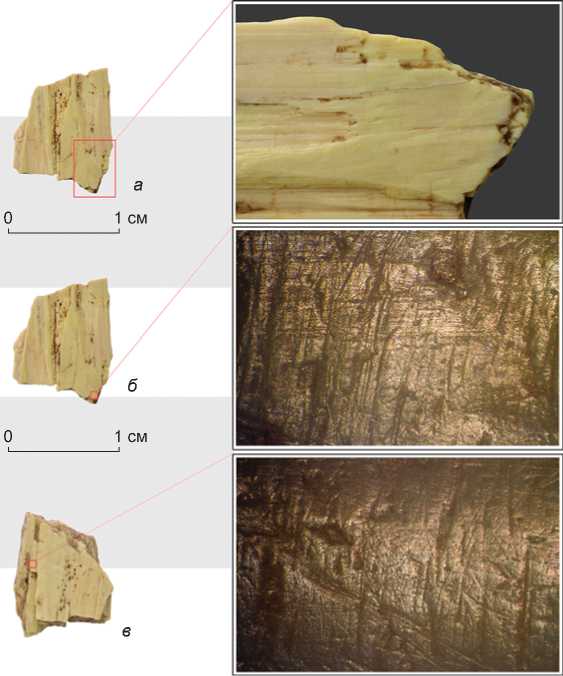

Рис. 7. Коллекция серпентинов и серпентинитов с местонахождений Южного Урала ( 1 , 3–8 ) и Западной Чукотки ( 2 ). Canon EOS 5D Mark IV + EF 100 mm f/2.8 Macro USM.

стуре, структуре и цвету, отмечены лишь слабо читаемые различия в оттенках. Результаты изучения необработанных фрагментов серпентина-антигорита из эталонной коллекции свидетельствуют о том, что фиксируемые различия в цвете украшений отражают нормальные цветовые вариации, характерные для одной отдельности (рис. 7). Следовательно, все украшения могли быть изготовлены из одного принесенного на стоянку обломка поделочного материала.

Производство заготовок. Анализ морфологии украшений со стоянки Усть-Каракол, данные петрографии и экспериментального моделирования позволяют предположить, что заготовки рассматриваемых изделий были получены в результате расщепления отдельности серпентина в ударной технике с применением каменного отбойника или в результате преднамеренной фрагментации в руках мастера. Невысокая твердость и возникшая в результате рассланцевания выраженная слоистость серпентина делали наиболее удобным получение тонких угловатых пластинчатых заготовок путем раскалывания отдельностей по направлениям сланцеватости. Об использовании на стоянке Усть-Каракол в качестве заготовок первичных и вторичных сколов свидельствует морфология украшений – подпрямоугольное сечение, остатки естественной поверхности со штрихами зеркал скольжения и следы расщепления по слоистости (рис. 8, в).

Получение преформ . Заготовка подвески из серпентина-антигорита имеет одно отверстие, внутри которого сохранилось несколько ярусов концентрических борозд (рис. 8, a ). Для него характерна форма правильной окружности и биконический профиль. Признаки утилизационного износа внутри или вокруг отверстия отсутствуют. Морфология отверстия свидетельствует о плавности процесса сверления каменным орудием с относительно широкой симметричной рабочей частью треугольной формы и диаметром описанной окружности до 6 мм. На начальной стадии сверления на поверхности предмета, несущей следы раскалывания по слоистости, формировалось сквозное отверстие в виде широкого усеченного конуса. Далее оно рассверливалось во встречном направлении с противоположной стороны, очевидно, тем же оруди-

Рис. 8. Заготовка украшения из с ерпенти-на со следами биконического сверления. Усть-Каракол, культурный комплекс РВП-1. Canon EOS 7D, Olympus BHM, EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM, обработка в программе Helicon Focus.

а , б – следы биконического сверления: а – увеличение ×3, б – увеличение ×40; в – остатки естественной поверхности со штрихами зеркал скольжения (×40).

ем. Следы выравнивания канала путем расточки отсутствуют (рис. 8, б ). Морфология заготовки свидетельствует о ее деформации на финальной стадии сверления, что может указывать на изготовление украшения непосредственно на стоянке. Неоднородность (трещиноватость, слоистость) исходной отдельности серпентина-антигорита являлась, видимо, основной причиной неконтролируемого расслоения и фрагмен-

Рис. 9. Фрагмент украшения со следами шлифовки. Усть-Каракол, культурный комплекс РВП-1. Canon EOS 5D Mark IV, Olympus BHM, EF 100 mm f/2.8 Macro USM, обработка в программе Helicon Focus.

a – выровненная шлифовкой поверхность подвески; б , в – следы шлифовки (×100).

тации заготовки при сверлении перпендикулярно слоистости.

Отсутствие на сверленом изделии следов предварительной абразивной или иной обработки говорит о том, что в операционной последовательности этап перфорации предшествовал шлифовке. Это характерно для подготовки преформ из других хрупких поделочных материалов, использовавшихся в палеолите Северной и Центральной Азии, например, при изготовлении бусин из скорлупы яиц страуса [Ташак, 2002; Волков, Гладышев, Нохрина, 2015]. Необходимо отметить, что в технологических цепочках производства палеолитических украшений из агальматолита, хлорито-лита и мрамора, известных в Северной Азии, преобладающей является обратная последовательность операций на этапе подготовки преформ – сначала поверхность заготовки обрабатывалась строганием и/или шлифовкой, а затем производилась ее перфорация с использованием сверла или развертки.

Заключительный этап изготовления антигоритовых украшений состоял

в абразивной обработке поверхности. Технологические особенности этой стадии реконструированы при анализе крупного фрагмента украшения, составленного из двух апплицированных частей. Сохранившиеся следы шлифовки приурочены к отдельным выступающим участкам широкой поверхности и смежной боковой грани (рис. 9, а ). При увеличении ×100 установлено, что они имеют вид параллельных рядов длинных и тонких рисок-борозд. Абразивная обработка применялась для выравнивания неровностей поверхности (рис. 9, б ) и заглаживания боковых граней преформ с целью получения изделий заданной формы (рис. 9, в ). Трасологический анализ не выявил однозначных признаков утилизационного износа: следы стертости внутри отверстия заготовки отсутствуют, так же как и признаки макро- и микродеформаций на фрагменте изделия со следами шлифовки.

Заключение

Исследование пространственной локализации и стратиграфического положения украшений на стоянке Усть-Каракол позволило установить, что они залегали в отно сительно непотревоженном состоянии, не подверглись существенному перемещению под воздействием склоновых или биотурбационных процессов. Украшения были локализованы в пределах единого литологического слоя в северо-западной части раскопа рядом с крупным кострищным пятном и несколькими слабо выраженными технологическими скоплениями. С учетом редкости изделий из серпентина-антигорита залегание заготовки подвески и нескольких фрагментов одного украшения в едином планиграфическом и стратиграфическом контексте является, скорее всего, свидетельством разовой производственной деятельности. Этот вывод подкрепляется данными о вариабельности физических свойств необработанного сырья, аналогичного использованному для украшений. Установлено, что поделочный материал для обоих изделий по своим петрографическим характеристикам идентичен, а различия в цвете отражают цветовые оттенки одной отдельности серпентина-антигорита.

Как показали результаты исследования, производственные операции по оформлению украшений из серпентина-антигорита осуществлялись непосредственно на стоянке Усть-Каракол. Артефакты не сут следы фрагментации на стадии создания преформы или на заключительном этапе оформления. Признаки утилизационного износа не выявлены. Технологическая последовательность производства изделий из серпентина включала подбор, транспортировку сырья и получение заготовок. В качестве последних выступали мелкие угловатые пластинчатые обломки.

Из-за хрупкости использовавшегося серпентина-антигорита этап перфорации преформ предшествовал абразивной обработке их поверхности. Такая последовательность снижала риск сломать изделие.

Реконструированные приемы изготовления серпентиновых украшений относятся к технологическому репертуару усть-каракольского индустриального варианта ранней стадии верхнего палеолита Алтая. Возраст изучаемых изделий соответствует диапазону значений, полученных для слоя 9 (см. таблицу ), – 29,7–33,1 тыс. лет (некал.). Каменные индустрии данной традиции демонстрируют хорошее знание первобытным человеком местной минерально-сырьевой ресурсной базы и его высокую мобильность. Это позволяло проявлять избирательность при подборе каменного сырья для производства изделий разного типа. Анализ петрографического состава магматических пород Бащелакского и Ануйского хребтов говорит о том, что серпентиновое сырье для украшений со стоянки Усть-Каракол могло иметь местное происхождение. В качестве потенциальных источников служили, скорее всего, местонахождения габброидов, связанные с девонскими и пермскими проявлениями магматизма в этом районе.

Технология обработки серпентинового сырья, представленная на стоянке Усть-Каракол, находит широкие аналогии в археологических комплексах позднего плейстоцена и раннего голоцена Северной и Центральной Азии. В целом коллекция артефактов из серпентинового и серпентинитового минерального сырья насчитывает как минимум 75 предметов из 12 археологических памятников. За пределами Горного Алтая древнейшие примеры производства изделий из серпентина и его разновидностей в виде единичных подвесок отмечены в комплексах РВП стоянок Малая Сыя (34–29 тыс. л.н.) на юге Сибири [Лбова и др., 2018] и Толбор-21 (34–26 тыс. л.н.) в Северной Монголии [Рыбин и др., 2017]. Выразительная коллекция изделий из этого материала – подвески, «застежки» и уникальная для сибирского палеолита женская фигурка – получена на памятниках средней стадии верхнего палеолита Мальта и Буреть (21–19 тыс. л.н.) в Южном Приангарье [Abramova, 1967]. Информативные украшения в виде плоских округлых бусин и заготовок присутствуют в финальнопалеолитических комплексах стоянок Афонтова Гора II (15–11 тыс. л.н.) [Деревянко и др., 2017] и Малтат (14,5–13,6 тыс. или 10,6–9,5 тыс. л.н.) [Палеолит…, 2018, с. 141] на Енисее. Серия объемных бусин и галечек, а также уникальная чаша из серпентинита обнаружены в палеолитическом слое (16,0–13,9 тыс. л.н.) Каповой пещеры на Южном Урале [Житенев, 2017]. Единичные подвески из аналогичного сырья выявлены в раннеголоценовых комплексах Центральной Азии – в гроте Чихэн-Агуй (11,5–7,8 тыс. л.н.) в Центральной Мон- голии [Деревянко и др., 2008] и на стоянке Обишир-5 (9,4–7,4 тыс. л.н.) в Ферганской долине [Федорченко и др., 2018].

Сопоставление технологии производства и морфологии серпентиновых артефактов со стоянки Усть-Каракол и аналогичных изделий с палеолитических памятников Северной и Центральной Азии позволило сделать несколько наблюдений. В этом регионе на ранних этапах верхнего палеолита для обработки серпентина применялся достаточно устойчивый набор приемов: биконическое сверление, абразивная обработка и полировка. Из них ключевым была шлифовка, позволяющая существенно изменять форму заготовки, создавать изделия с тонким и прямым профилем, выполнять ремонт или переоформление. Эти технологические решения использовались для изготовления подвесок относительно простых геометрических форм – треугольных, прямоугольных или многоугольных. Отсутствие сверления, шлифовки и полировки в среднепалеолитических индустриях региона позволяет рассматривать данные приемы как инновационные в начале верхнего палеолита.

На среднем и позднем этапах верхнего палеолита фиксируются более сложные в исполнении изделия. В это время из серпентинового сырья изготавливали миниатюрные бусины (стоянки Малтат и Афонтова Гора II), «пуговицы» и подвески с кольцевой нарезкой (Мальта и Буреть), а в отдельных случаях уникальные предметы престижа и ритуального назначения (чаша из Каповой пещеры и антропоморфная фигурка из Бу-рети). Создание более сложных в техническом отношении форм предполагало, соответственно, более длинную операционную последовательность и строгую стадиальность. На поздних этапах верхнего палеолита появились серийность и стандартизация при производстве отдельных категорий украшений, например, плоских округлых бусин.

Исследование выполнено за счет гранта РФФИ, проект № 18-09-40100, и гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК-2790.2019.6.

Список литературы Украшения из серпентина ранней стадии верхнего палеолита со стоянки Усть-Каракол (Северо-Западный Алтай)

- Бадер О.Н. Сунгирь: Палеолитические погребения // Позднепалеолитическое поселение Сунгирь (погребения и окружающая среда) / отв. ред. Н.О. Бадер, Ю.А. Лаврушин. – М.: Науч. мир, 1998. – С. 5–160.

- Белоусова Н.Е. Стратиграфический и планиграфический контексты материалов ранней стадии верхнего палеолита стоянки Усть-Каракол-1 (раскоп 1993–1997 годов) // Вестн. НГУ. Сер.: История, филология. – 2012. – Т. 11. – Вып. 5: Археология и этнография. – С. 51–61.

- Волков П.В., Гладышев С.А., Нохрина Т.И. Технология изготовления украшений из скорлупы яиц страуса и камня (по материалам пещеры Чихэн, Монголия) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – С. 41–44.

- Гиря Е.Ю. Технологический анализ каменных индустрий: Методика микро-макроанализа древних орудий труда. – СПб.: Академ Принт, 1997. – Ч. 2. – 198 с.

- Годовиков А.А. Минералогия. – М.: Недра, 1983. – 647 с.

- Григорьева Г.В. Планиграфия бус-нашивок верхнепалеолитического поселения Юдиново // Stratum plus. – 2003–2004. – № 1. – С. 467–481.

- Деревянко А.П., Олсен Д., Цэвээндорж Д., Гладышев С.А., Нохрина Т.И., Табарев А.В. Новое прочтение археологического контекста пещеры Чихен (Монголия) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 2. – С. 2–12.

- Деревянко А.П., Рыбин Е.П. Древнейшее проявление символической деятельности древнего человека на Горном Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2003. – № 3. – С. 27–50.

- Деревянко А.П., Славинский В.С., Цыбанков А.А., Лысенко Д.Н., Дроздов Н.И., Гладышев С.А., Рыбин Е.П., Стасюк И.В., Харевич В.М., Акимова Е.В., Слепченко С.М., Зольников И.Д., Клементьев А.М., Галухин Л.Л., Богданов Е.С. Археологические комплексы позднего палеолита стоянки Афонтова Гора II (по материалам раскопок 2014 года) // Stratum plus. – 2017. – № 1. – С. 175–199.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Становление верхне-палеолитических традиций на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 3. – С. 12–40.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Волков П.В. Палеолитический браслет из Денисовой пещеры // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2008. – № 2. – С. 13–25.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Маркин С.В. Динамика палеолитических индустрий в Африке и Евразии в позднем плей стоцене и проблема формирования Homo sapiens. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – 228 с.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Цыбанков А.В., Ульянов В.А. Изучение верхнепалеолитических слоев в восточной галерее Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – Т. XII, ч. I. – С. 121–126.

- Житенев В.С. Новое свидетельство использования серпентинитового сырья в Каповой пещере // Поволжская археология. – 2017. – № 1. – С. 18–25.

- Кулик Н.А., Шуньков М.В. Каменные украшения эпохи палеолита из Горного Алтая // Минералогия во всем пространстве сего слова. – СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2004. – С. 245–246.

- Кулик Н.А., Шуньков М.В. Источники каменного сырья палеолитических украшений из Горного Алтая // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. – Т. XVII. – С. 62–66.

- Кэрчумару М., Ницу Е.-К., Чирстина О., Гута Н. Резная каменная подвеска из Пояна Чирешулуй-Пятра Нямц, Румыния: Новые данные о символическом поведении человека граветтского периода // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2016. – Т. 44, № 4. – С. 35–45.

- Лбова Л.В., Кулик Н.А., Волков П.В., Барков А.В., Ванхаерен М., Марченко Д.В., Ковалев В.С. Технология обработки «экзотических» минеральных ресурсов в позднем палеолите Южной Сибири // Stratum plus. – 2018. – № 1. – С. 199–211.

- Палеолит Дербинского залива / Е.В. Акимова, И.В. Стасюк, В.М. Харевич, С.А. Лаухин, А.Н. Мотузко, А.Ф. Санько. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – 180 с.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю., Никольский П.А., Иванова В.В. Символическая деятельность верхнепалеолитического населения Арктической Сибири (бусы и подвески Янской стоянки) // Историко-культурное наследие и духовные ценности России. – М.: РОССПЭН, 2012. – С. 35–51.

- Постнов А.В., Анойкин А.А., Кулик Н.А. Критерии отбора каменного сырья для индустрий палеолитических памятников бассейна реки Ануй (Горный Алтай) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 3. – С. 18–30.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 448 с.

- Рыбин Е.П., Хаценович А.М., Звинс Н., Гунчинсурэн Б., Пэйн К., Болорбат Ц., Одсурен Д., Галфи Й., Анойкин А.А., Маргад-Эрдэнэ Г., Марченко Д.В., Ангарагдулгуун Г., Шелепаев Р.А., Попов А.Ю. Новые результаты изучения стоянки Толбор-21 (Северная Монголия) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 198–201.

- Ташак В.И. Обработка скорлупы яиц страусов в верхнем палеолите Забайкалья // История и культура востока Азии: мат-лы Междунар. науч. конф. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – Т. 2. – С. 159–164.

- Федак С.И., Туркин Ю.А., Гусев А.И., Шокальский С.П., Русанов Г.Г., Борисов Б.А., Беляев Г.М., Леонтьева Е.М. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение). Серия Алтае-Саянская. Лист М-45 – Горно-Алтайск: Объяснительная записка. – СПб.: Картограф. фабрика ВСЕГЕИ, 2011. – 567 с.

- Федорченко А.Ю., Шнайдер С.В., Крайцаж М.Т., Романенко М.Е., Абдыканова А.К., Колобова К.А., Алишер кызы С., Тэйлор В., Кривошапкин А.И. Технология изготовления каменных украшений в раннеголоцевых индустриях западной части Центральной Азии (по материалам стоянки Обишир-5) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2018. – Т. 46, № 1. – С. 3–15.

- Шуньков М.В., Белоусова Н.Е. Среднепалеолитическая составляющая каменной индустрии из слоев 8–11 стоянки Усть-Каракол-1 (по данным планиграфического анализа) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. XXI. – С. 179–182.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Костяные изделия верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры (коллекция 2017 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 259–262.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Персональные украшения ранней стадии верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 198–202.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б., Белоусова Н.Е., Павленок Г.Д. Костяные орудия и украшения раннего верхнего палеолита из Центрального зала Денисовой пещеры: коллекция 2016 года // Проблемы ахеологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 221–224.

- Abramova Z.A. Palaeolithic Art in the U.S.S.R // Arctic Anthropology. – 1967. – Vol. 4, N 2. – P. 1–179.

- Bar-Yosef Mayer D.E., Porat N. Green stone beads at the dawn of agriculture // PNAS. – 2008. – Vol. 105, N 25. – P. 8548–8551.

- Douka K., Slon V., Jacobs Z., Ramsey C.B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Mafessoni F., Kozlikin M.B., Li B., Grün R., Comeskey D., Devièse T., Brown S., Viola B., Kinsley L., Buckley M., Meyer M., Roberts R.G., Pääbo S., Kelso J., Higham T. Age estimates for hominin fossils and the onset of the Upper Palaeolithic at Denisova Cave // Nature. – 2019. – Vol. 565. – P. 640–644.

- Francis P. Experiments with early techniques for making whole shells into beads // Current Anthropology. – 1982. – Vol. 23, N 6. – P. 713–714.

- Gurova M., Bonsall C. Experimental Replication of Stone, Bone and Shell Beads from Early Neolithic Sites in Southeast Europe // Not just for show: The Archaeology of Beads, Beadwork, & Personal Ornaments / eds. D. Bar-Yosef Mayer, C. Bonsall, A.M. Choyke. – Oxford: Oxbow Books, 2017. – P. 159–167.

- Heckel C.E. Digital morphometric analysis of Upper Palaeolithic beads: Assessing artifact variability with userfriendly freeware // J. of Archaeol. Sci.: Reports. – 2016. – Vol. 10. – P. 893–902.

- White R. Systems of Personal Ornamentation in the Early Upper Palaeolithic: Methodological Challenges an New Observations // Rethinking the human revolution / eds. P. Mellars, K. Boyle, O. Bar-Yosef, C. Stringer. – Cambridge: McDonald Institute Monographs, 2007. – P. 287–302.

- White R., Normand C. Early and Archaic Aurignacian Personal Ornaments from Isturitz Cave: Technological and Regional Perspectives // Aurignacian Genius: Art, Technology and Society of the First Modern Humans in Europe: Proceed. Of the Intern. symp., 08–10.04.2013 / eds. R. White, R. Bourrillon, F. Bon. – N. Y.: New York University, 2015. – P. 138–164. – (P@lethnology; N 7).