Украшения XII-XIV вв. из легкоплавких металлов на территории Пермского Предуралья

Автор: Вострокнутов А.В., Крыласова Н.Б.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 1 (18), 2012 года.

Бесплатный доступ

Среди украшений костюма родановской культуры начиная с XII в. выделяется серия изделий из легкоплавких металлов и сплавов на основе олова. Распространение нового материала, новых категорий украшений, не имевших истоков в более ранних материалах, а также многочисленные свидетельства их местного производства позволяют судить о появлении в Прикамье переселенцев, вероятнее всего славянского происхождения.

Родановская культура, олово, украшения, начало русской колонизации

Короткий адрес: https://sciup.org/147203366

IDR: 147203366 | УДК: 391.7-034.6-034.7"11/13"(470.53)

Текст научной статьи Украшения XII-XIV вв. из легкоплавких металлов на территории Пермского Предуралья

Со второй половины XI в. в Пермском Предуралье прослеживаются существенные изменения во всех сферах материальной культуры. Одной из самых выразительных категорий артефактов являются украшения: в них наиболее наглядно отражаются перемены, касающиеся материала, из которого они изготавливались, особенностей технологии их производства, способов использования в составе костюма.

К числу новых явлений относится широкое распространение на рассматриваемой территории украшений из легкоплавких металлов и их сплавов, которые по имеющимся в настоящий момент данным появились в Пермском Предуралье не ранее XII в. и, как показывают результаты абсолютной датировки ряда погребений Плотниковского могильника, бытовали до XIV–XV вв.

Выделение изделий из свинцово-оловянистых сплавов достаточно условно, так как широкого исследования химического состава цветных металлов и их сплавов, встречающихся в материалах Пермского Предуралья, пока не проводилось. Для подтверждения правомерности отнесения изделий к рассматриваемой категории мы обратились в лабораторию органического синтеза и анализа Пермского государственного педагогического университета, где был проведен так называемый «мокрый» химический анализ 6 образцов из могильников Антыбарский и Телячий Брод. По заключению профессора В. О. Козьминых, во всех образцах представлено практически чистое олово, с незначительной примесью цинка – до 1–2% и следами сурьмы, марганца и железа (возможно, из-за наружного загрязнения металла). Это не бронзовый сплав (отсутствует медь), полностью отсутствует также свинец как обычная примесь к олову. Ранее подобным методом были исследованы два слитка, обнаруженные в 2010 г. на Рождественском городище. В составе их также было найдено олово с незначительными следами цинка, сурьмы, кадмия и марганца. Разумеется, проанализированная выборка не является представительной. Требуется исследование более широкого круга образцов альтернативными методами, но полученные результаты подтверждают то, что рассматриваемые изделия изготовлены из легкоплавкого металла.

Ассортимент украшений из легкоплавких металлов, обнаруженных на территории Пермского Предуралья, достаточно широк.

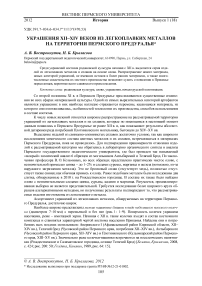

Наиболее широко представлены мелкие нашивные бляшки в виде небольшого плоского колечка (диаметром 7–10 мм) с перемычкой и без нее (рис. 1: 1–9). Поверхность колечек украшена насечками, реже – имитацией зерни. Начиная с XII в. такие колечки входят в состав костюмного комплекса и становятся характерной чертой костюма населения Прикамья. Найдены они в погребениях всех поздних могильников: Аверинского I (Афанасьевский район Кировской области, XII– XIV вв.), Телячий брод (Чусовской район Пермского края, погребения XII–XIV вв.), Антыбарского (Чусовской район Пермского края, XII–XIV вв.) и Плотниковского (Кудымкарский район Пермского края, XIII–XV вв.). Значительно реже колечки-нашивки встречаются на поселенческих памятниках (Рождественское и Саламатовское городища, селище Телячий Брод) [ Белавин , Крыласова , 2008, с. 424; рис. 200: 50; Голдина , Кананин , 1989, рис. 64: 15].

За пределами Пермского края аналогичные колечки-нашивки обнаружены в материалах Чир-гинского могильника X–XIII вв. в Удмуртии [ Иванов , 1998, рис. 55: 16] и Мурзихинского селища в Татарстане [ Руденко , 2002, рис. 58: 18].

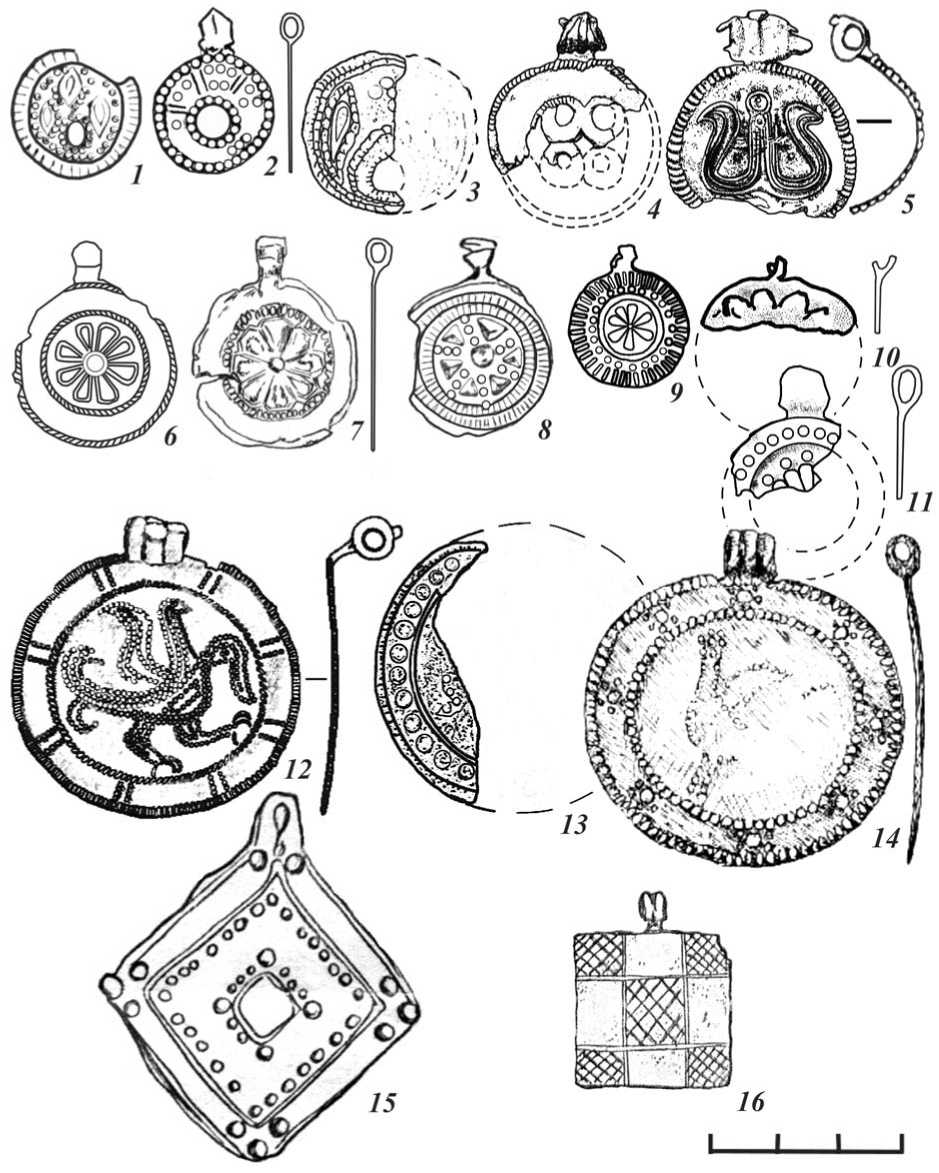

Кроме самих колечек на городищах Рождественское, Саламатовское, Кудымкарское и Шудь-якар, селище Чашкино II найдены каменные формочки для их отливки (рис. 3: 1, 5, 7-8, 10, 12, 13) [ Спицын , 1902, табл. XXVIII/2; Материальная культура..., 2010, рис. 59: 1, 4, 6, 8, 10]. Подобная литейная форма известна в Биляре [ Хузин , 2001, рис. 92: 5].

В начале масштабных исследований поздних могильников Пермского Предуралья, относящихся к 80-м гг. ХХ в., когда была собрана значительная серия колечек из легкоплавкого металла, возникли затруднения с их атрибуцией, в первую очередь с определением их места и способа ношения в костюме. Плохая сохранность, отсутствие костяков в захоронениях не позволяли зафиксировать данные предметы in situ. В средневековых материалах более раннего периода аналога подобным предметам в костюме не существовало.

Назначение и истоки данных изделий стали ясны после выхода серии статей О. А. Щегловой, которая показала, что традиция литья изделий из низкотемпературных сплавов была заимствована раннеславянским населением Поднепровья и Побужья в VI в. н.э. из Подунавья, причем основным видом изделий были мелкие нашивные бляшки. Простота изготовления и, вероятно, дешевизна этих вещей способствовали их массовому распространению. Впоследствии традиция изготовления мелких свинцово-оловянистых украшений распространялась с юга на север на волне славянского расселения и достигла европейского Северо-Запада, где свинцово-оловянистые поделки стали производиться в массовом количестве [ Щеглова , 2002; 2004; 2005; Егорьков , Щеглова , 2000].

Прототипом прикамских колечек-нашивок, возможно, послужили мелкие ажурные круглые нашивки с крестообразными перемычками или с парой отверстий, как у современных пуговиц, оформленные по краям насечками или имитацией зерни. Они были хорошо известны в СевероЗападной Руси [ Щеглова , 2002, с. 142–143, рис. 4: 16–26].

Появление колечек-нашивок из легкоплавкого металла в Пермском Предуралье вряд ли можно объяснить распространением моды на них среди местного населения под влиянием западных образцов, поскольку сама традиция использования в костюме подобных нашивных украшений была чужда финно-уграм. В частности, А. Е. Леонтьев, комментируя находки изделий и слитков из легкоплавких металлов на территории расселения мери, отметил, что их наличие отражает исключительно посредническую роль этой территории в торговле свинцом и оловом стран Северной Европы и Балтии с Востоком, так как у финского населения Поволжья украшения из свинцово-оловянистых сплавов особой популярностью не пользовались [ Леонтьев , 1996]. По мнению О. А. Щегловой, распространение конкретных технологии и сырья не тождественно распространению ремесленной традиции изготовления определенных изделий, которая иногда не может преодолеть этнических и культурных границ [ Щеглова , 2002, с. 138]. Возникновение моды на украшения из свинцово-оловянистых сплавов обычно связывается с волнами славянских переселенцев. Причем О. А. Щеглова подчеркивает, что изготовление изделий из свинцово-оловянистых сплавов не требует высокой специализации, поэтому появление формочек для их отливки на поселениях свидетельствует о движении населения, а не мастеров [ Щеглова , 2002, с. 146]. При этом мало было наладить производство дешевых украшений, необходимо, чтобы они пользовались спросом [ Щеглова , 2002, с. 147]. Следовательно, распространялись эти изделия либо в среде переселенцев, давно знакомых с подобными украшениями, либо, предположительно, среди местных жителей, испытывавших культурное воздействие переселенцев при непосредственном контакте с ними.

В отличие от колечек-нашивок привески-лапки (рис. 1: 10-12, 15-16) имеют прочные корни в материальной культуре не только населения Прикамья, но и большинства финно-угорских народов. Однако происхождение ажурных «лапок» из легкоплавкого металла нельзя непосредственно связывать с бронзовыми привесками-лапками более раннего периода, которые являлись преимущественно частями шумящих украшений. Лишь в единичных случаях фиксируется использование бронзовых привесок-лапок в составе ожерелий или украшений нагрудников. Подвески-лапки из легкоплавкого металла – это ажурные «скелетные» украшения, сплошь (включая колечко) орнаментированные насечками. Обычно «лапки» встречаются в погребениях в комплексе с колечками, что позволяет предполагать их аналогичное использование в качестве нашивки на одежду. Представлены они на меньшем количестве памятников, чем колечки-нашивки (Антыбарский, Плотни- ковский могильники, Рождественское городище, Вакинское селище; коллекция Теплоуховых, раскопки Г. Т. Ленц, Н. Б. Крыласовой, Н. Г. Брюховой, С. И. Абдуловой), но зачастую в комплексе с ними, и имеют аналогичную датировку. Иногда (например, в погребениях Плотниковского могильника) колечки и «лапки» находят в скоплении с бусами и раковинами каури; очевидно, их использовали для расшивки матерчатых воротников-ожерелков. В погребении № 24 Антыбарского могильника (рис. 1: 16, раскопки Г. Т. Ленц) скопление свинцово-оловянистых колечек и «лапок» обнаружено в области пояса.

О местном производстве ажурных подвесок-лапок свидетельствуют формочки для их отливки , найденные на селище Чашкино II, городищах Рождественском [ Белавин , Крыласова , 2008, рис. 141: 4, 6], Родановом, Купросском [ Талицкий , 1951, рис. 18: 9, 11] и Анюшкар (рис. 3: 1, 3–4, 9).

Вероятно, прототипом ажурных подвесок-лапок из легкоплавкого металла могли послужить мелкие трапециевидные подвески с колечком, являвшиеся одним из самых распространенных славянских изделий из свинцово-оловянистых сплавов [ Щеглова , 2002, с. 139, рис. 2: 5–31]. Некоторые из них имеют ажурную основу и оформление, как у рассматриваемых подвесок. Можно предположить, что славянские трапециевидные подвески приобрели форму лапок водоплавающих птиц под влиянием финно-угорского окружения.

К медальонам принято относить преимущественно круглые подвески, поскольку происходит эта категория подвесок от монет, использовавшихся в качестве украшений (в археологической литературе их традиционно именуют «монетовидными» подвесками), а круглая форма монет в ходе исторического развития утвердилась как самая практичная. Но известны и монеты четырехугольной формы – клипы, к примеру, скандинавские XI в. [ Феглер и др. , 1982, с. 114, 150, 158]. На основании этого мы отнесли к медальонам также ромбические и квадратную подвески, которые не отличаются от круглых ни по функциональному назначению, ни по способу привешивания.

Среди круглых медальонов выделяются замкнутые лунницы, небольшие монетовидные подвески диаметром до 3 см, и крупные медальоны с орнитоморфным орнаментом.

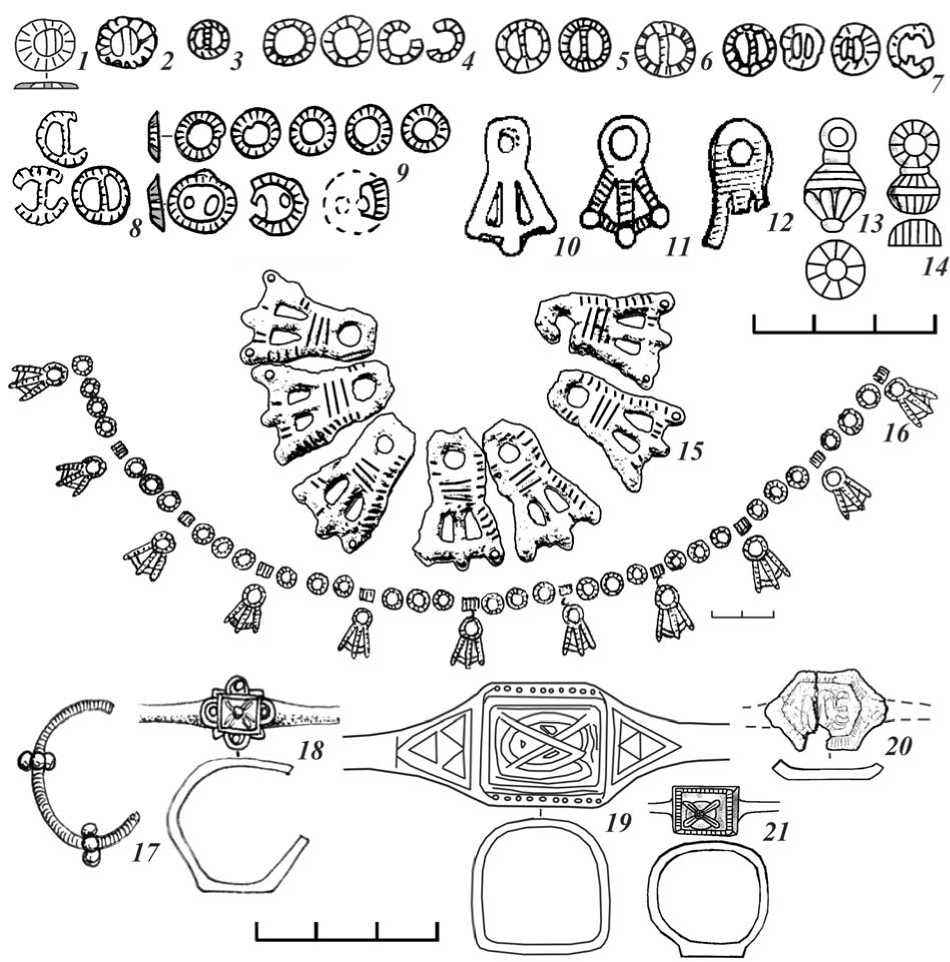

Замкнутые лунницы (рис. 2: 1–3, селище Телячий Брод, Плотниковский могильник, погр. № 37) по внешнему краю и вокруг внутреннего отверстия оформлены имитацией зерни или насечками, поле одной украшено тремя каплевидными фигурами, другой – тремя лучами. В Новгороде подобные лунницы встречены в слоях рубежа XII и XIII – конца XIII в. [ Седова , 1981, с. 24, рис. 6: 5, 7].

Среди монетовидных подвесок есть фрагмент изделия с прорезным орнаментом в виде косого креста, составленного из четырех колечек (рис. 2: 4, Плотниковский могильник, погр. № 23), фрагмент подвески с изображением процветшего креста (рис. 2: 5, Плотниковский могильник, погр. № 15) – такие подвески использовались в Новгороде с начала XIII до начала XIV в., обнаружены в Полоцке, в слое XIII в. [ Седова , 1981, с. 41, рис. 14: 6]. Но наиболее распространенными являлись медальоны с изображением в центре розетки (рис . 2: 6–11, селище и могильник Телячий Брод, Антыбарский могильник), которые по новгородским аналогам датируются XIII в. [ Седова , 1981, с. 41, рис. 14: 9, 12]. На селище Телячий брод найден фрагмент формочки для отливки таких подвесок (рис. 3: 17).

Медальоны с орнитоморфным орнаментом диаметром более 4,5 см происходят из погребения № 7 Плотниковского могильника (рис. 2: 12) и дореволюционной коллекции М. Н. Зеликмана (рис. 2: 14); вероятно, фрагмент подобного медальона обнаружен в погребении № 37 Плотников-ского могильника (рис. 2: 13). На лицевой стороне медальона из погребения № 7 Плотниковского могильника изображена птица, развернутая вправо, с длинным клювом, поднятыми вверх крыльями, раздвоенным хвостом, мощными когтистыми лапами. Изображение выполнено выпуклыми точками в подражание зерни. По контуру медальона – кайма, образованная двумя линиями из продолговатых выпуклин, между которыми – семь парных лучей из выпуклин, имитирующих зернь. Изделие снабжено литой петлей, имитирующей бусину. На медальоне из коллекции М. Н. Зеликмана птица развернута влево, в кайме вместо лучей – розетки, выполненные имитацией зерни. Подобные медальоны относятся к категории довольно редких предметов. Два из них, сделанные из низкокачественного серебра, обнаружены в Новгороде, в слое XIV в. [ Седова , 1981, с. 45].

Таким образом, в отличие от мелких нашивных украшений медальоны из легкоплавких металлов имеют более узкую датировку: XIII–XIV вв., что имеет большое значение, поскольку для родановской культуры конца XI–XV в. до сих пор не разработана хронологическая шкала, что обусловлено чрезвычайной консервативностью материальной культуры этого времени.

На Антыбарском могильнике обнаружена пара ромбовидных медальонов (рис. 2: 15), украшенных орнаментом в виде имитации крупной и мелкой зерни и имитацией ромбовидного шатона для вставки в центре. Вполне вероятно, что эти медальоны являются копиями серебряных ювелирных украшений аналогичной формы со скано-зерневым орнаментом и вставками из стекла или сердолика. В частности, такой предмет входил в состав Вильгортского клада [ Талицкий , 1951, рис. 27: 17].

На могильнике Телячий Брод встречен квадратный медальон (рис. 2: 16) с «шахматным» орнаментом – из чередующихся гладких и заштрихованных квадратов. Аналогов его пока не обнаружено.

Несколько реже встречаются перстни из легкоплавких металлов. Два из них имеют аналоги в материалах Волжской Булгарии. Перстень из раскопок Плотниковского могильника 1989 г. (рис. 1: 19) – литая имитация пластинчатых серебряных перстней с квадратным щитком, украшенным изображением плетенки (так называемый «узел счастья»). На этом же могильнике в 2010 г. (погр. № 24) был обнаружен серебряный перстень с аналогичным орнаментом [ Брюхова и др. , 2010, с. 4–5], близкий к типу 2.1 булгарских перстней с чернением, которые были распространены в Волжской Болгарии и Прикамье в XI – начале XIV в. [ Руденко , 2010, с. 13, рис. 1: 26]. В погребении № 26 Плотниковского могильника встретился фрагмент перстня из легкоплавкого металла – шестиугольный щиток. Из-за плохой сохранности тип орнамента не определяется (рис. 1: 20). Перстни такого типа датируются XII–XIV вв., но наиболее широкое распространение на Средней Волге они получили с XIII в. [ Руденко , 1999, с. 100, рис. 11: 25–28]. Два перстня имеют новгородские аналоги. Из погребения № 15 Плотниковского могильника происходит квадрифолийная печатка, в центральном квадрате которой изображена четырехлепестковая розетка (рис. 1: 18). Подобные перстни встретились в Новгороде, в слоях XIII в. [ Седова , 1981, с. 137–138, рис. 49: 26–27; 50: 12, 15–16; 52: 1, 3]. Перстень с квадратным щитком, на котором помещена аналогичная четырехлепестковая розетка, найден на могильнике Телячий Брод (рис. 1: 21). Подобные перстни обнаружены в Новгороде, в слоях 60-х гг. XIII – 60-х гг. XIV в. [ Седова , 1981, с. 136].

Кроме рассмотренных относительно распространенных изделий из легкоплавких металлов известны единичные височные украшения (рис. 1: 17), гирьковидные привески-пуговки (рис. 1: 13– 14), круглые выпуклые нашивные бляшки [ Белавин , Крыласова , 2008, с. 424, рис. 200: 30].

Распространение в Пермском Предуралье предметов из легкоплавких металлов, а также формочек для их отливки является безусловным свидетельством притока на эту территорию древнерусских переселенцев. Это подтверждается и тем, что в материалах конца XI–XIII в. начинают все чаще встречаться древнерусские украшения, бытовые предметы, орудия труда. Наибольшее количество аналогов этих предметов представлено в новгородских материалах, на основании чего можно предполагать, что основной поток переселенцев двигался с территории Северо-Западной Руси.

Изделия из легкоплавких металлов и их сплавов в целом реже подвергаются анализу, чем медные, бронзовые и латунные . К тому же плохая сохранность легкоплавких материалов не позволяет судить об истинном распространении изделий из свинцово-оловянистых сплавов – «серебра бедняков». Но древнерусские письменные источники содержат большое количество сведений о широком употреблении олова и свинца в эпоху Средневековья [ Ениосова и др. , 2008, с. 148–149]. Как отмечает О. А. Щеглова, в тех редких случаях, когда такие поделки доходят до исследователей, открывается картина поразительной по числу и разнообразию типов широты их использования в качестве нашивных и подвесных деталей платья и головного убора. Несмотря на то что исследователи начали проявлять интерес к этой категории украшений, необходимость их систематизации, определения культурного значения, датировки и распространения предполагает продолжение изучения [ Щеглова , 2002, с. 134]. Можем отметить, что находки, подобные выявленным в Пермском Предуралье, известны на территории Татарстана, Удмуртии, республики Коми, в Зауралье и Западной Сибири. Введение же в научный оборот серии изделий из легкоплавких металлов, обнаруженных на территории Пермского Предуралья, позволяет не только изучить эти предметы, но и приблизиться к решению вопроса о раннем этапе древнерусской колонизации предгорий Урала.

Иллюстрации

Рис. 1. Нашивки-колечки, привески, фрагмент височной подвески, перстни:

1 – Рождественское городище, 2 – селище Телячий Брод; 3 – погр. № 40, 4 – погр. № 48, 5 – погр. № 61, 6 – погр. № 63, 7 – погр. № 52, 8 – погр. № 69 могильника Телячий Брод, 9 – погр. № 9 Плотниковского могильника; 10–14 – Рождественское городище,

15 – погр. № 23 Плотниковского могильника, 16 – погр. № 24 Антыбарского могильника; 17–18 – погр. № 15, 19 – погр. № 6, 20 – погр. № 26 Плотниковского могильника, 21 – могильник Телячий Брод

Рис. 2. Медальоны: 1–2 – селище Телячий Брод; 3 – погр. № 37, 4 – погр. № 23,

5 – погр. № 15 Плотниковского могильника; 6 – засыпь погр. № 5 могильника Телячий Брод, 7 – селище Телячий Брод, 8 – погр. № 62 Антыбарского могильника, 9 – Саламатовское городище;

10 – погр. № 56а, 11 – погр. №9 могильника Телячий Брод; 12 – погр. № 7,

13 – погр. № 37 Плотниковского могильника; 14 – коллекция М. Н. Зеликмана;

15 – погр. № 62 Антыбарского могильника, 16 – погр. № 41 могильника Телячий Брод

Рис. 3. Каменные литейные формы и изделия из них: 1 – Чашкинское II селище, 2, 4–5, 8–9, 12, 14–16, 19 – Рождественское, 3 – Купросское, 6, 13 – Саламатовское, 7, 20 – Кудымкарское, 10 – Шудьякар городища, 11 – Плотниковский могильник, 17 – селище Телячий Брод, 18 – могильник Телячий Брод

Список литературы Украшения XII-XIV вв. из легкоплавких металлов на территории Пермского Предуралья

- Белавин А. М., Крыласова Н. Б. Древняя Афкула: археологический комплекс у с. Рождественск. Пермь, 2008.

- Брюхова Н. Г., Лычагина Е. Л., Руденко К. А. Перстни из раскопок Плотниковского могильника (коллекция из раскопок 2010 г.)//Вестн. Музея археологии и этнографии Пермского Предуралья. Пермь, 2010. Вып. 3.

- Голдина Р. Д., Кананин В. А. Средневековые памятники верховьев Камы. Свердловск, 1989.

- Егорьков А. Н., Щеглова О. А. Состав свинцово-оловянистых сплавов раннесредневековых кладов «древностей антов»//Археометрiя та охорона iсторико-культурноïi спадщини. Киïв, 2000. № 4.

- Ениосова Н. В., Митоян Р. А., Сарачева Т. Г. Химический состав ювелирного сырья эпохи средневековья и пути его поступления на территорию Древней Руси//Цветные и драг. металлы и их сплавы на территории Восточной Европы в эпоху средневековья. М., 2008.

- Иванов А. Г. Этнокультурные и экономические связи населения бассейна р. Чепцы в эпоху средневековья. Ижевск, 1998.

- Леонтьев А. Е. Археология мери: К предыстории Северо-Восточной Руси. М., 1996.

- Материальная культура средневекового Предуралья: учеб. пособие. Ч. 2. Культура производства, вооружение, торговля/А. М. Белавин, А. В. Данич, Н. Б. Крыласова, Г. Т. Ленц, Ю. А. Подосенова, А. Н. Сарапулов. Пермь, 2010.

- Руденко К. А. Булгарское черневое искусство: перстни. Казань, 2010.

- Руденко К. А. К вопросу об удмуртских элементах в материальной культуре Волжской Булгарии ХI-XIV вв. (на примере Лаишевского селища)//Новые исследования по средневековой археологии Поволжья и Приуралья: матер. междунар. полевого симп. Ижевск; Глазов, 1999.

- Руденко К. А. Остров «Мурзиха» и его окрестности. Хронологический атлас археологических коллекций НМ РТ (1991-1999 гг.): Опыт микрорегионального исследования. Каталог археологических коллекций НМ РТ. Казань, 2002.

- Спицин А. А. Древности Камской Чуди по коллекции Теплоуховых//МАР. СПб., 1902. № 26.

- Талицкий М. В. Верхнее Прикамье в X-XIV вв.//МИА. М., 1951. № 22.

- Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата. М., 1982.

- Хузин Ф. Ш. Булгарский город в X -начале XIII вв. Казань, 2001.

- Щеглова О. А. Изделия из свинцово-оловянистых сплавов с городища Никодимово//Славянский мир Полесья в древности и средневековье: матер. междунар. науч. конф. Гомель, 2004.

- Щеглова О. А. Набор свинцово-оловянистых бляшек с городища Кудеярова Гора из раскопок А. Е. Алиховой 1961 г.//Ю. А. Липкинг и археология Курского края: матер. межрегион. науч. конф. Курск, 2005.

- Щеглова О. А. Свинцово-оловянистые украшения VIII-X вв. на Северо-Западе Восточной Европы//Ладога и ее соседи в эпоху средневековья. СПб., 2002.