Укрепленное поселение Андреевское. История функционирования по результатам мультидисциплинарных исследований

Автор: Епимахов А.В., Батанина Н.С., Носкевич В.В., Федорова Н.В., Петров Ф.Н., Макуров Ю.С., Петров Н.Ф., Таиров А. Д.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Поселение Андреевское (Брединский р-н Челябинской обл., левый берег р. Синташта Тобольского бассейна) относится к редкому типу памятников зауральского бронзового века с плотной застройкой, огражденной системой стен и рвов. Дешифрирование архивной аэрофотосъемки, применение малоглубинной геофизики (микромагнитная съемка и георадар), анализ микрорельефа и точечная шурфовка позволили диагностировать основные архитектурные элементы, уточнить их параметры, а также предложить сценарий изменения структуры объекта во времени. Основной планировкой на протяжении всей своей истории была линейная. Пространство в границах стен было занято блоками построек и разделяющими их проездами («улицами»). Количество рядов менялось в зависимости от расширения и сокращения (на позднем этапе) площади огражденного пространства. Характерной чертой раннего этапа является большое количество продуктов горения и следов воздействия огня. Они формируют положительные магнитные аномалии, в основном приуроченные к поверхностям внешней стены раннего этапа застройки. Следы хозяйственной деятельности населения бронзового века за пределами стен обнаружены только на площадке между рвом и берегом реки. Состав находок типичен для культур бронзового века - фрагменты керамики, кости животных, шлак, черешковый наконечник стрелы из камня и др. Ранний период достоверно относится к синташтинской культуре, среди подъемных сборов часть находок принадлежит эпохе камня, культурам позднего бронзового века. Пример поселения Андреевское является одной из многочисленных иллюстраций динамичных процессов освоения и адаптации синташтинского населения к местным условиям. Все исследованные широкими площадями синхронные поселения имеют следы перестроек, включая трансформацию планировочной структуры. Причины этих изменений могут быть диагностированы только по результатам реализации мультидисциплинарных проектов.

Южное зауралье, бронзовый век, укрепленное поселение, синташтинская культура, петровская культура, геофизические методы

Короткий адрес: https://sciup.org/145146149

IDR: 145146149 | УДК: 550.8.056 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0419-0426

Текст научной статьи Укрепленное поселение Андреевское. История функционирования по результатам мультидисциплинарных исследований

Открытие серии укрепленных поселений бронзового века в Зауралье состоялось более тридцати лет назад, однако целый ряд вопросов остается дискуссионным. Отчасти это связано с неполным представлением всей совокупности исходных данных, хотя на этом пути сделано многое. Большинство исследованных большими площадями памятников с разной степенью полноты введено в научный оборот [Ге-нинг, Зданович, Генинг, 1992; Древнее Устье, 2013; Multidisciplinary investigations, 2013; Зданович, Малютина, Зданович, 2020]. Однако за истекшие десятилетия серьезно изменились методики исследования, требования к полноте представления в публикации и пр. Стало очевидным, что решение целого ряда проблем невозможно без привлечения широкого спектра естественно-научных методов, начиная со стадии первичного обследования и документирования.

Интерес к данным материалам в значительной степени сохраняется благодаря их включению в широкий евразийский контекст в качестве важного звена в реконструкции палеогенетиче-ских и лингвистических процессов. С этой точки зрения, синташтинские и петровские древности можно рассматривать как локальное отражение глобальных процессов в пределах аридной части Евразии. В целом, поиски механизмов возникновения и поддержания крупных территориальных систем (культурно-исторические общности, металлургические провинции и пр.) ведутся в широком дискуссионном поле (миграции, разномасштабная мобильность, много ступенчатый обмен, трансфер технологий или идеология) [Knappett, Kiriatzi, 2016; Frachetti, Bullion, 2018; Interrogating Networks, 2021 и др.], но в конечном итоге заключения опираются на конкретный материал во всей его сложности. При этом требования к качеству исходных данных повышаются, более того, открываются новые горизонты интерпретации.

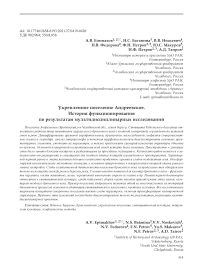

Так, в отношении синташтинских материалов постепенно обретает аргументацию тезис о сложном (не одноактном) создании поселений с замкнутой планировкой, а для некоторых случаев надежно зафиксировано сокращение площади застройки [Берсенева и др., 2015] при сохранении логики планировки. На примере поселения Каменный Амбар впервые удалось провести моделирование длительности функционирования памятника [Епи-махов и др., 2020], подтвердившее довольно краткий период его существования. Все это сильно размывает уверенность в «успешности» в долгосрочной перспективе синташтинской социально-экономической модели, предполагающей концентрацию населения. В последние годы был хорошо обоснован ранее умозрительный тезис о жизнедеятельности однокультурных групп за пределами стационарной застройки [Чечушков и др., 2018]. Перечень casestudy, который может быть легко продлен, убеждает, что ситуация конкретных объектов может серьезно отличаться от генерализованных схем, в связи с чем было принято решение проанализировать накопленную сумму фактов о поселении Андреевское, замыкающего с юго-востока зону распространения традиции поселений с плотной застройкой (рис. 1).

Результаты исследований

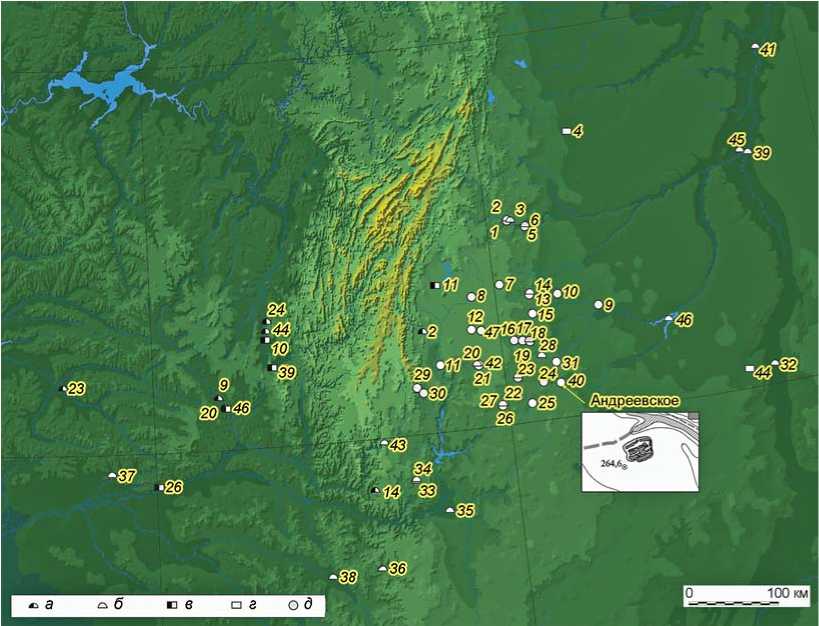

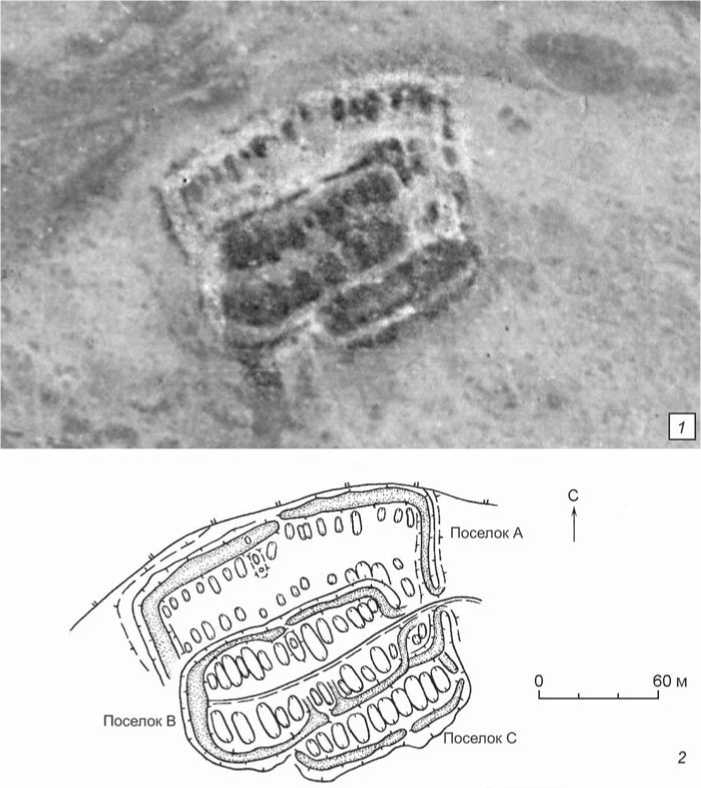

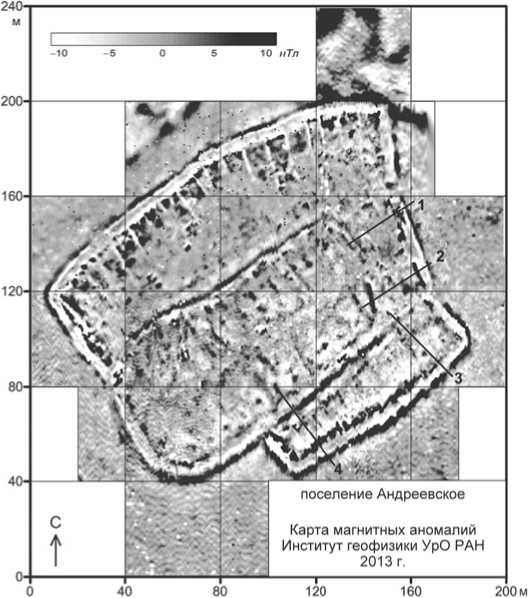

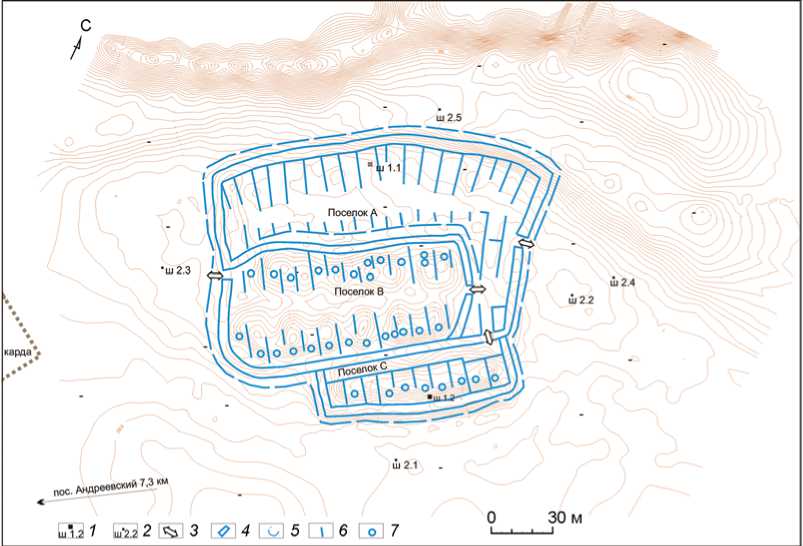

Памятник расположен в 7,3 км восточнее п. Андреевский (Брединский район Челябинской области), на левом берегу р. Синташта (Тобольский бассейн). Он был обнаружен И.М. Батаниной в 1990 г. при дешифрировании материалов архивной аэрофотосъемки. В этот же период выполнена графическая реконструкция структуры поселения по фотоснимку (рис. 2), опубликованная позднее [Зданович, Ба-танина, 2007, с. 60]. Полевое обследование А.Д. Таирова (1994 г.) подтвердило взаиморасположение основных элементов и наличие культурного слоя со следами пожара в северной и южной частях. Впервые были получены культурно диагностируемые материалы. В 2013 г. коллективом во главе с В.В. Носкевичем проведены геофизические исследования (микромагнитная съемка и георадар) (рис. 3). На этом этапе произошла некоторая корректировка параметров в части размеров, числа построек, наличия промежуточных стен, обнаружены места колодцев и пр. Планировка поселения стала более сложной и детальной [Noskevich, Fedorova, 2020]. В 2017 г. в ходе работ был снят инструментальный план поселения (рис. 4), собрана коллекция подъемных сборов, заложено пять шурфов за пределами визуально фиксируемых объектов, два из которых дали археологические материалы. Таким образом, в результате применения совокупности методов была четко диагностирована структура памятника, установлена мощность и характер культурного слоя, направление его распространения за пределами ру-инированных объектов, собрана коллекция находок из шурфов и подъемных сборов.

Рис. 1. Схема расположения укрепленного поселения Андреевское на Южном Урале.

а – абашевско-синташтинский могильник; б – синташтинский могильник; в – абашевско-синташтинское неукрепленное поселение; г – син-таштинское неукрепленное поселение; д – синташтинское укрепленное поселение (нумерация карты см.: [Епимахов, Чуев, 2011, с. 53–54]).

Рис. 2. Укрепленное поселение Андреевское.

1 – фрагмент аэрофотоснимка от 8.06.1957; 2 – схема дешифрирования, выполненная И.М. Батаниной.

1 георадарные профили, их номера

Площадка памятника занимает СЗ часть террасового острова, образованного руслом реки и старичным руслом, которое, вероятно, в период жизни поселения, было основным. В этом случае поселение было построено на правом берегу реки. В современной топографической ситуации минимальное расстояние от поселения до русла реки составляет 380 м, до старицы – менее 50 м.

Рельеф памятника сильно сглажен: внешние рвы читаются в основном по разнице в цвете растительности, максимальная высота развала стен составляет – 0,4 м, а глубина впадин до 0,35 м. Площадь укрепленного поселения – 21 600 м2. С первых шагов интерпре-

Рис. 3. Укрепленное поселение Андреевское. Карта магнитных аномалий и линии георадарных профилей.

Рис. 4. Укрепленное поселение Андреевское. Топографический план и схема интерпретации карты магнитных аномалий.

1 – шурф 1994 г.; 2 – шурф 2017 г.; 3 – входы в поселки; 4 – контуры оборонительных стен; 5 – границы рвов; 6 – внутренние стены; 7 – колодцы.

тации поселение рассматривалось как памятник со сложной структурой и историей формирования. Результаты применения разных методик согласованно подтверждают это заключение и сходятся в вопросе об улично-линейном принципе организации внутреннего пространства. По аэрофотоснимку 1957 г. и магнитометрии хорошо фиксируется минимум три этапа застройки (A, B и C). Наиболее ранний поселок A, хуже других представленный в микрорельефе, имел неправильную прямоугольную форму с максимальными размерами 160 × 110 м, ориентированную по линии ВСВ–ЗЮЗ. Внешний контур задан массивной грунтовой стеной и рвом. Стена с основанием 4 × 6 м хорошо выделялась благодаря параллельным линиям положительных магнитных аномалий. Их формирование связано с многочисленными следами воздействия огня, обнаруженными также в выбросах сурчиных нор и шурфах. Т.е. продукты горения были приурочены к внешней и внутренней поверхностям стены, частично попав в заполнение рва. Перепад глубин рва установлен с применением георадара для восточной периферии, где он составил 0,5 м. Эту цифру не следует экстраполировать на другие участки, т.к. колебания глубины рвов на всех аналогичных поселениях очень значительны. Несмотря на поздние перестройки, георадар позволил диагностировать наличие рва и вдоль восточной стены поселка A. Хорошо документированы два вхо- да внутрь поселения в восточной и западной частях. По аэрофотоснимку предполагалось наличие еще одного в северной части, но геофизические методы этого не подтвердили.

Аномалии меньшей интенсивности позволили диагностировать способ организации внутреннего пространства. Отчетливо прослежена линия из 20 сомкнутых строений вдоль северной стены. Судя по магнитной съемке, частично подтвержденной в современном рельефе, и реконструкции по снимку, постройки имели ширину 6–10 м и максимальную длину – 20 м. Ширина близка известным примерам построек в первой части, но может быть скорректирована во второй по результатам раскопок. Стационарные исследования всегда демонстрируют более сложную картину за счет палимпсеста разных этапов, а также объектов, не имеющих магнитного контраста в сравнении с фоном. Количество рядов построек и, соответственно, продольных «улиц» (одна или две), не может быть установлено без раскопок.

Вторым, видимо, стал южный блок построек (поселок C), размерами 110 х 40 м, пристроенный к южной стене поселка А. Единственный ряд из 10 строений был оконтурен системой стены и рва с трех сторон. Вероятно, при возведении были снивелированы участок рва и стены поселка А, образуя единое пространство, что может говорить о расширении поселка А. Разные методы рисуют различ- ную картину расположения входов в поселок С. По материалам дешифрирования их было три: в двух коротких торцевых юго-западной и северо-восточной стенах, а также в длинной юго-восточной стене. Микрорельеф подтверждает наличие только северо-восточного, а магнитометрия показала только проход в северо-западном углу, на территорию поселка А. Часть конструкций поселка С была уничтожена при сооружении наиболее позднего поселка B. Тем не менее, прослежены не только яркие положительные аномалии внешней стены, но также промежуточные стены между постройками и места расположения колодцев. Георадарные исследования зафиксировали глубину рва – 1,0–1,2 м.

Поселок B (третий этап плотной застройки) локализован с наложением на ранние конструкции явно с учетом существовавшего рельефа. По сути, он вписан в ЮЮЗ угол поселка A, но существенно меньше по площади, максимальные размеры составили ок. 130 × 70 м. Характер аномалий внешней линии стены не изменился, хотя интенсивность несколько ниже. Микрорельеф более выражен, как и сохранность деталей в расположении промежуточных стен и колодцев. В данном случае два ряда по 13 (согласно геофизике) построек располагались вдоль единственной улицы, заканчивавшейся проходом в восточной части. Авторы дешифрирования и магнитосъемки разошлись в вопросе о наличии второго, западного входа. Размер и планировка близки поселению Коноплянка [Шарапова и др., 2014, с. 103–104], где выявлены два входа.

Примененные методы согласованно указывают на расположение большинства входов в поселки с восточного торца, по поводу других возможных входов точки зрения разнятся. Шурфами 2017 г. выявлены материалы за пределами восточной стены, на площадке, приподнятой на 10 см. Магнитосъемка показала здесь разрозненные положительные аномалии. Все это может указывать на деятельность вне стен поселения, приуроченную к входам в поселок. На поселении Каменный Амбар зафиксирован культурный слой в основном вдоль северной и северо-западной стен, при этом вход на огороженную территорию находится в северо-западной стене [Чечушков и др., 2018, с. 149–166].

Находки

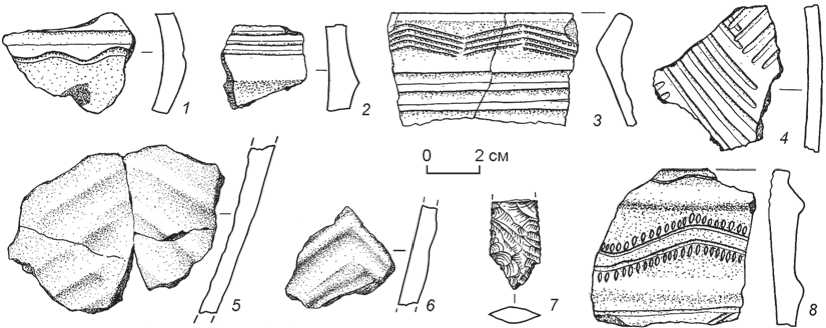

Материалы происходят из двух шурфов 2 × 2 м в границах построек северного сектора поселка A и южного сектора поселка B, двух из пяти шурфов за пределами застройки на восточной периферии и подъемных сборов. Коллекция по составу типична для поселений бронзового века: каменные артефакты, фрагменты керамики и металлургического шлака, кости домашних животных. Ассоциация каменных артефактов с бронзовым веком безусловна только для двух изделий: фрагментов крупного абразива из мелкозернистой породы с двумя рабочими поверхностями и сломанного наконечника стрелы (рис. 5, 7 ). Последний представляет собой часть черешкового наконечника линзовидного сечения, тщательно обработанного с двух сторон струйчатой ретушью. Данный тип широко представлен в синташтинских, значительно реже петровских памятниках.

Керамическая коллекция, особенно из шурфов укрепленной части поселения, содержит типично синташтинские сосуды, изготовленные из хорошо отмученной глины с примесью тальковой дресвы. В единичных случаях реконструируются элементы морфологии, подтверждающие культурную атрибуцию (крупный баночный сосуд с налепными горизонтальными валиками (рис. 5, 8 ); горшечный сосуд с внутренним ребром по венчику (рис. 5, 3 ) и т.п.) Использование в орнаментации рельефных элементов и криволинейных орнаментов («вол-

Рис. 5. Материалы, полученные в ходе разведок на укрепленном поселении Андреевское.

1–4, 8 – керамика из материалов разведки 1994 г.; 5–6 – керамика из материалов разведки 2017 г.; 7 – наконечник стрелы из материалов разведки 2017 г.

ны») – типичная черта синташтинской посуды. Наряду с этим был выявлены фрагменты с отпечатком ткани на внутренней поверхности и с отпечатком орнамента сосуда-основы. Данная технология использовалась в Зауралье только носителями син-таштиной и петровской традиций. За пределами линии укреплений в шурфах 2 и 4 выявлены два предположительно синташтинских фрагмента стенок сосудов (рис. 5, 5–6 ). Таким образом, культурный слой в этой части, видимо, синхронен периоду плотной застройки. Часть керамического комплекса не имеет диагностирующих культурных черт, хотя и определенно датируется бронзовым веком.

Выводы

Синтез примененных методов позволил идентифицировать структуру памятника и выделить этапы его функционирования. Важно, что шурфовка поселков A и C дала сходную картину культурного слоя и диагностирующую синташтинскую керамику. На каждом последующем этапе застройка велась с учетом имеющихся сооружений или их руинированных остатков. Следы воздействия огня на конструктивные элементы, ярко представленные для раннего этапа Андреевского, зафиксированы на всех сколько-нибудь масштабно изученных поселениях этого круга, но объяснение данного факта остается на уровне гипотез (бытовые пожары, ритуальное очищение или технология строительства). Кажется, лишь военная катастрофа сегодня рассматривается как наименее вероятная версия [Епимахов, Семьян, 2016].

Очевидно, что реальная картина функционирования памятника была значительно сложнее, но ее восстановление требует стационарных исследований. Пока же следует зафиксировать тот факт, что почти все стационарно исследованные памятники (Устье, Каменный Амбар, Аландское, Куйсак, возможно, Синташта и Аркаим), демонстрируют динамичную картину роста и/или сокращения площади, изменения деталей планировки (вплоть до замены концентрических схем на линейные, например, Степное) и пр. Для поселения Каменный Амбар мы можем оценить темп этих изменений, частью которых стало появление на позднем этапе петровской керамики [Пантелеева, 2020]. Сумма фактов указывает на относительно быструю адаптацию привнесенной мигрантами схемы и технологий строительства к реалиям зауральской степи.

Исследование выполнено при финансовой поддержке государственного задания Минобрнауки Российской Федерации, проект № FENU-2020-0021.

Список литературы Укрепленное поселение Андреевское. История функционирования по результатам мультидисциплинарных исследований

- Берсенева Н.А., Епимахов А.В., Носкевич В.В., Федорова Н.В. Возможности синтеза геофизической и археологической информации при интерпретации результатов раскопок (на примере поселения бронзового века Каменный Амбар) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. - 2015. - № 1 (28). - С. 4-14.

- Генинг В.Ф., Зданович Г.Б., Генинг В.В. Синташта. Археологический памятник арийских племен Урало -Казахстанских степей. - Т. 1. - Челябинск: Южно-Ураль -ское кн. изд-во, 1992. - 408 с.

- Древнее Устье: укрепленное поселение бронзового века в Южном Зауралье / Под ред. Н.Б. Виноградова. -Челябинск: Абрис, 2013. - 482 с.

- Епимахов А.В., Пантелеева С.Е., Корякова Л.Н. Колодцы как элемент культуры: хронологический аспект (по материалам поселения Каменный Амбар) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2020. - Т. 48 (4). - С. 101-111.

- Епимахов А. В., Семьян И.А. Наконечники стрел поселения Каменный Амбар и некоторые замечания о войне в синташтинском обществе // Уральский исторический вестник. - 2016. - № 4 (53). - С. 77-84.

- Епимахов А.В., Чуев Н.И. Абашевские и синташ-тинские памятники: предварительные результаты пространственного анализа // Вестник археологии, антропологии и этнографии. - 2011. - № 2 (15). - С. 47-56.

- Зданович Г.Б., Батанина И.М. Аркаим - Страна городов: Пространство и образы. - Челябинск: Крокус, 2007. - 260 с.

- Зданович Г.Б., Малютина Т.С., Зданович Д.Г. Аркаим. Археология укрепленных поселений: в 2 кн. - Кн. 1: Жилища и жилое пространство. - Челябинск: Изд-во Че-ляб. гос. ун-та, 2020. - 450 с.

- Пантелеева С.Е. Пространственное распределение керамики в слое укрепленного поселения Каменный Амбар: к реконструкции основных строительных фаз // Вестник ЮУрГУ Серия: Социально-гуманитарные науки. - 2020. - Т. 20. - № 3. - С. 38-48.

- Чечушков И.В., Якимов А.С., Бачура О. П., Ян Ч. Ын, Гончарова Е.Н. Общественное устройство синташтинско-петровских коллективов позднего бронзового века и причины генезиса социальной элиты (на примере поселения Каменный Амбар в степном Зауралье) // Stratum plus. - 2018. - № 2. - С. 149-166.

- Шарапова С.В., Краузе Р., Молчанов И.В., Штоббе А., Солдаткин Н.В. Междисциплинарные исследования поселения Коноплянка в Южном Зауралье: предварительные результаты // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. - Т. 13. - № 3. - С. 101-109.

- Frachetti M.D., Bullion E. Bronze Age Participation in a “Global” Ecumene: Mortuary Practice and Ideology across Inner Asia Globalization in Prehistory // Contact, Exchange, and the ‘People Without History’ / Ed. by N. Boivin,

- M.D. Frachetti. - Cambridge: Cambridge University Press, 2018. - P. 102-130.

- Knappett C., Kiriatzi E. Technological Mobilities: Perspectives from the Eastern Mediterranean - An Introduction // Human Mobility and Technological Transfer in the Prehistoric Mediterranean / Ed. by E. Kiriatzi, C. Knappett. - Cambridge: Cambridge University Press, 2016. - p. 1-17.

- Interrogating Networks: Investigating Networks of Knowledge in Antiquity / Ed. by L. Foxhall. - Oxford: Oxbow Books, 2021. - 144 p.

- Multidisciplinary investigations of the Bronze Age settlements in the Southern Trans-Urals (Russia) Ed. by R. Krause, L. Koryakova. - Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2013. - 352 p.

- Noskevich V., Fedorova N. Geophysical Investigations of the Bronze Age Andreevskoye Settlement in the Southern Trans-Urals (Russia) // Interdisciplinaria Archaeologica. -2020. - vol. XI. - Iss. 2. - p. 139-147.