Ультранизкочастотные эмиссии диапазона 0.1-3 Гц в приполярных областях

Автор: Потапов А.С., Гульельми А.В., Довбня Б.В.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены характеристики двух типов излучений в высокочастотной части УНЧ-диапазона (0.1-3 Гц) - серпентинной эмиссии (SE) и дискретных диспергированных сигналов (DS). Они наблюдаются в полярных шапках с помощью индукционных магнитометров. Поскольку в настоящее время эти инструменты в высоких широтах практически отсутствуют, анализ проведен на основе записей 1968-1971 гг., полученных на близких к геомагнитным полюсам ст. «Восток» и «Туле». Показано, что появление DS жестко привязано к магнитной силовой линии, проходящей через станцию наблюдения, с острым пиком частоты появления в местный магнитный полдень. В то же время сезонный ход частоты появления DS имеет основной пик местным летом и дополнительный - местной зимой. С учетом полученного нами ранее результата о возбуждении, по крайней мере, части DS в области форшока, можно предположить, что падающие на магнитопаузу волновые пакеты проникают на внешние силовые линии преимущественно в околополуденной области и распространяются вдоль этих линий в обе стороны, попадая в конце концов на поверхность земли в приполярных областях. В отличие от DS частота появления SE не имеет ни суточного, ни сезонного хода. Мы проверили и косвенно подтвердили выдвинутую ранее гипотезу о возбуждении SE циклотронной неустойчивостью протонов в солнечном ветре, промоделировав вариации частоты ионно-циклотронных волн при разных уровнях возмущенности межпланетной плазмы и сравнив результаты с наблюдавшимися в сходных условиях вариациями частоты SE. Сделан вывод о необходимости возобновления непрерывных наблюдений УНЧ-излучений с помощью индукционных магнитометров, установленных в полярных шапках вблизи проекций каспов и около геомагнитных полюсов.

Ультранизкочастотные электромагнитные волны, полярные шапки, касп, магнитосфера, солнечный ветер

Короткий адрес: https://sciup.org/142225914

IDR: 142225914 | УДК: 551.510.537 | DOI: 10.12737/szf-63202006

Текст научной статьи Ультранизкочастотные эмиссии диапазона 0.1-3 Гц в приполярных областях

Спектр ультранизкочастотных (УНЧ) колебаний в полярных шапках имеет свои характерные черты, обусловленные магнитосопряженностью приполярных областей с особыми структурными частями магнитосферы. Это, во-первых, доли геомагнитного хвоста, проецирующиеся в полярные шапки; во-вторых, полярные каспы и клефты с полуденной стороны полярной шапки (от ± 65 ° до 70 ° геомагнитной широты), где силовые линии, уходящие в хвост, граничат с линиями, соединяющимися с магнитошитом (каспы) или низкоширотным пограничным слоем (клефты) [Farrell, van Allen, 1990] . С этими структурами связаны процессы, влияющие на динамику магнитосферы: дневное магнитное пересоеди-нение, прямое проникновение волновой турбулентности и плазмы из солнечного ветра (СВ) и магнитошита [Sauvaud et al., 1998; Berthomier et al., 2004; Moiseev et al., 2015] , магнитные импульсы (MIE) и иррегулярные пульсации (IPCL) [Lanzerotti et al., 1991; Yahnin et al., 1995; Sibeck, Korotova, 1996; Manweiler et al., 2018; Kurazhkovskaya, Klain, 2017; Гульельми и др., 2017] .

Колебания MIE и IPCL лежат в крайне низкочастотной части УНЧ-диапазона. Здесь же мы хотим обратить внимание на более высокочастотные эмиссии c несущей частотой от 0.1 до 2–3 Гц. Это дискретные частотно-диспергированные сигналы в диапазоне Pi1 и узкополосные непрерывные излучения с модулированной частотой, меняющейся в указанных выше пределах. Они могут регистрироваться только индукционными магнитометрами. Такие приборы, соединенные с аналоговыми магнитофонами для записи УНЧ-колебаний, устанавливались во время Международного геофизического года 1957–1958 гг. и работали, в том числе и в высокоширотных областях Земли, в 1960–1970 гг. К сожалению, в настоящее время они практически отсутствуют в полярных шапках; нет там и цифровых индукционных магнитометров. Поэтому мы будем пользоваться данными, полученными на ст. «Восток» (Антарктида) и «Туле» (Гренландия) в 1968– 1972 гг. В таблице приведены географические и исправленные геомагнитные координаты этих станций, а также Северного и Южного геомагнитных полюсов на эпоху 1968 г. Заметим, что как «Восток», так и «Туле» были очень близки к Южному и Северному геомагнитным полюсам, находясь от них на расстояниях примерно 6 ° и 4 ° соответственно.

Данной публикацией мы хотим привлечь внимание исследователей к указанному классу УНЧ-излучений в диапазоне 0.1–3 Гц, наблюдавшихся в полярных шапках. Они не встречаются на более низких широтах и поэтому в отсутствие действующих индукционных магнитометров в полярных шапках в настоящее время их невозможно наблюдать. В то же время, как будет показано ниже, эти излучения несут полезную информацию о волновых процессах взаимодействия СВ с магнитным полем Земли и могут использоваться для получения новых знаний о внешних областях магнитосферы.

ДИСКРЕТНЫЕ ЧАСТОТНО-ДИСПЕРГИРОВАННЫЕ СИГНАЛЫ

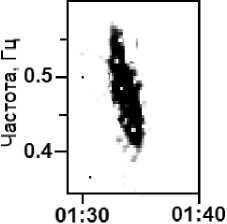

Время от времени в полярных шапках наблюдались импульсные сигналы типа Pi1, имеющие наклонный динамический спектр, пример которых показан на рис. 1. Наклон может быть как положительным, так и отрицательным. По всей видимости, он является следствием разной частотной дисперсии волн при их распространении, но здесь мы не будем останавливаться на этом вопросе и различать между собой подтипы сигналов с разными видами дисперсии.

Мы уже обращались к рассмотрению DS, наблюдавшихся в приполярных областях, в работе [Гулье-льми и др., 2019] . В ней мы выявили зависимость частоты появления сигналов от ориентации межпланетного магнитного поля (ММП) в плоскости XOZ. Наклон вектора ММП в вертикальной плоскости определяет расположение форшока (области повышенной волновой активности перед околоземным ударным фронтом) относительно магнитосферы. Было показано, что в южной полярной шапке вероятность наблюдения DS примерно в два раза выше при южном расположении форшока, чем при северном, что свидетельствует о внемагнитосферном происхождении, по крайней мере, части сигналов.

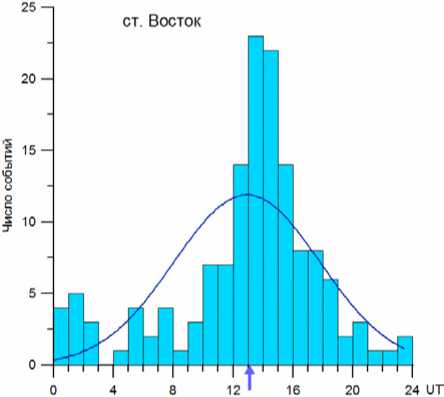

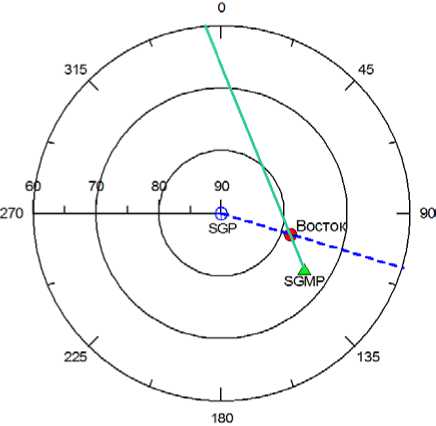

Анализ записей DS в полярных шапках был продолжен. Объем имеющегося у нас материала, записанного на ст. «Туле», оказался очень ограниченным, что не позволило получить на его основе надежных статистических результатов. Поэтому для данной части исследования мы ограничились данными, записанными на ст. «Восток». Была обнаружена еще одна интересная закономерность, тоже связанная с ориентацией магнитосферы относительно межпланетной среды. Дело в том, что суточный ход вероятности появления DS оказывается весьма четко выраженным (рис. 2). Но самое важное — то, что максимум частоты появления на ст. «Восток» падает на полдень по магнитному местному времени (MLT), которое отличается от географического местного времени примерно на 8 ч (см. таблицу и рис. 3). Это говорит о том, что на частоту появления DS влияют не местные условия станции (освещенность, состояние ионосферы и т. д.), а положение магнитной силовой линии, проходящей через станцию,

09.07.1970

Время, UT

Рис. 1 . Пример динамического спектра дискретного сигнала с отрицательным наклоном к оси времени, зарегистрированного на ст. «Восток» [Гульельми и др., 2019]

Рис. 2 . Суточный ход частоты появления дискретных сигналов на ст. «Восток». Стрелкой указан местный полдень по геомагнитному (MLT) времени

Рис. 3 . Схема, иллюстрирующая взаимное расположение ст. «Восток», Южного географического (SGP) и Южного геомагнитного (SGMP) полюса. Синей штриховой линией показан географический, а сплошной зеленой — геомагнитный меридиан ст. «Восток»

Координаты ст. «Туле» и «Восток» и геомагнитных полюсов на эпоху 1968 г.

|

Станция |

Географические координаты |

Исправленные геомагнитные координаты |

LT–UT |

MLT–UT |

||

|

«Туле» |

76.5 |

291.3 |

85.8 |

34.1 |

–4.6 |

–2.8 |

|

«Восток» |

–78.5 |

106.8 |

–83.5 |

52.6 |

7.1 |

–1.1 |

|

Северный геомагнитный полюс |

80.2 |

279.8 |

90 |

– |

–5.4 |

– |

|

Южный геомагнитный полюс |

–74.3 |

125.9 |

–90 |

– |

8.4 |

– |

относительно полуденного меридиана. При этом наилучшие условия для наблюдения DS создаются, когда эта силовая линия обращена к Солнцу. Это может быть связано с тем, что возбуждаемые в форшоке или на границе магнитосферы УНЧ-импульсы, попадая на внешние силовые линии геомагнитного поля, «соскальзывают» по ним в каспы, являющиеся аттракторами для падающих из СВ на магнитопаузу волн [Гульельми и др., 2017]. В магнитный полдень ось магнитного диполя и воронка южного каспа сильнее всего наклонены навстречу СВ, особенно в ноябре–январе. Поэтому именно часы вокруг магнитного полудня оказываются наиболее подходящими для проникновения DS на земную поверхность.

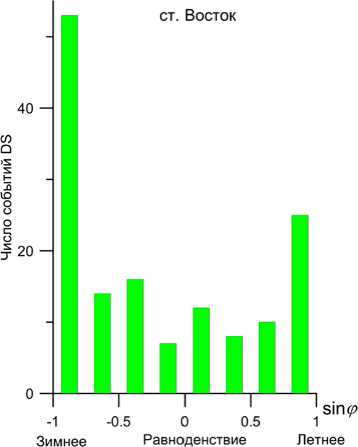

Посмотрим, как вероятность наблюдения DS зависит от сезона. На рис. 4 показан сезонный ход частоты появления дискретных сигналов на ст. «Восток» в 1966–1969 гг. По горизонтальной оси нанесен параметр sinφ, где φ — долгота Солнца в эклиптических координатах: sinφ=0 в точках весеннего и осеннего равноденствий, sinφ = ±1 в точках летнего (+) и зимнего (–) солнцестояний. Как и ожидалось, наиболее вероятно появление DS на ст. «Восток» в летние для Южного полушария месяцы. Почти половина (46 %) событий DS наблюдалась в период с 24 октября по 17 февраля (sinφ<–0.5). Но на графике есть и второй пик, причем соответствующий прямо противоположным условиям — зиме Южного полушария. Он намного ниже основного, но все же в 24 % случаев DS наблюдались с 23 апреля по 20 августа, когда sinφ>0.5. На наш взгляд, это могло быть связано с DS, попадавшими в северный касп — для них это были наиболее благоприятные условия. Часть из них могла одновременно проникать и в южный касп и наблюдаться на ст. «Восток», например, отразившись от ионосферы и пройдя вдоль последней замкнутой силовой линии, связывающей два каспа. Однако длина пути от подсолнечной точки до земли для таких сигналов была больше, поэтому они сильнее затухали и лишь наиболее мощные достигали станции.

СЕРПЕНТИННАЯ ЭМИССИЯ

Другим типом колебаний, наблюдавшихся с помощью индукционных магнитометров исключительно в полярных шапках, является серпентинная эмиссия. Она была обнаружена на магнитофонных записях осцилляций магнитного поля ст. «Восток» в первой половине 1970-х гг. [Гульельми, Довбня, 1973, 1974; Guglielmi, Dovbnya, 1974] . Это была узкополосная эмиссия с частотой, меняющейся в диапазоне 0.1–3 Гц, длящаяся иногда несколько часов или даже суток. Сезонной и суточной зависимости частоты появления или других характеристик SE не выявлено. Модуляция частоты эмиссии имеет непрерывный характер с периодами от нескольких минут до часа. Наиболее часто встречающийся период изменения частоты составляет 5 мин. Кроме ст. «Восток», SE наблюдалась на другой антарктиче-

солнцестояние солнцестояние

Рис. 4. Сезонный ход частоты появления дискретных сигналов на ст. «Восток». По горизонтальной оси отложены значения sinφ — долготы Солнца, отсчитываемой от точки весеннего равноденствия ской станции «Дэвис» [Morris, Cole, 1987], а также в Арктике [Asheim, 1983]. Сразу же после обнаружения SE авторами была дана интерпретация ее происхождения [Гульельми, Довбня, 1973]. Согласно предложенной гипотезе, излучение генерируется в межпланетной среде в виде ионно-циклотронных волн (ИЦВ) за счет неустойчивости протонов солнечного ветра. Новый импульс к изучению эмиссии был получен несколько лет назад, когда было высказано предположение о том, что основным источником частотной модуляции SE являются волны от Солнца [Guglielmi et al., 2015; Довбня и др., 2017]. Кроме 5-минутного периода, характерного как для модуляции частоты SE, так и для колебаний Солнца, были выявлены и другие периоды, наблюдающиеся и в спектре частотной модуляции SE, и в спектре наблюдаемых на Солнце осцилляций [Довбня, Потапов, 2018].

Хотя к настоящему времени имеются уже прямые спутниковые измерения ИЦВ в СВ [Jian et al., 2009, 2010; Zhao et al., 2017] , до сих пор нет прямых доказательств межпланетного происхождения SE, поскольку измерения с высоким разрешением магнитного поля и плазмы в космосе начались уже после завершения работы индукционных магнитометров в полярных шапках. Поэтому невозможно сравнить характеристики (частоту, период и характер частотной модуляции) наблюдавшихся на ст. «Восток» и «Туле» событий SE с параметрами СВ и ММП или с наблюдавшимися в межпланетной среде волнами. Есть, однако, другая возможность — промоделировать предполагаемое поведение частоты эмиссии в современную эпоху, используя имеющиеся представления о механизме возбуждения SE и прямые измерения с достаточно высоким разрешением параметров ММП и плазмы СВ.

Наиболее детальный анализ возбуждения эмиссии был выполнен в работе [Guglielmi, Potapov, 2017] . Физически механизм генерации SE заключа-

Ultra low frequency emissions ranging from 0.1 to 3 Hz ется в следующем. Распределение протонов с температурной анизотропией становится неустойчивым относительно возбуждения ИЦВ, распространяющихся вдоль силовых линий ММП. Скорость распространения ИЦВ намного меньше скорости СВ, поэтому волны сносятся потоком. Для неподвижного наблюдателя, находящегося на космическом аппарате или на Земле, круговая частота ИЦВ ω вследствие эффекта Доплера равна

ω=ω SW + kU SW , (1)

где ωSW — частота волны в сопутствующей системе координат; k — волновой вектор; USW — вектор скорости СВ. Анализ, проделанный в [Guglielmi, Potapov, 2017], показал, что инкремент ионноциклотронной неустойчивости имеет довольно острый максимум в случае продольного распространения волн, когда волновой вектор направлен вдоль магнитного поля B и равен примерно kmax = k ~®0p/ c, где ω0p = 4πe2Np /mp — плазменная частота протонов; с — скорость света; e — элементарный заряд; mp и Np — масса и концентрация протонов в плазме СВ. Кроме того, численные оценки показывают, что в типичных условиях

ωSW ≈Ωp, где Ωp=eB / (mpc) — циклотронная частота протонов. Подставляя численные значения, получаем для несущей частоты SE следующее выражение:

f SE = ω /(2 π ) ≈ 7 ⋅ 10 - 4 U SW N 1 p /2 |cos ψ | + 0.015 B , (2) где ψ — угол между скоростью СВ и вектором ММП, скорость измеряется в км/с, концентрация — в см–3, магнитное поле — в нТл. Видно, что частота эмиссии определяется довольно сложной комбинацией скорости СВ U , плотности протонов N p , напряженности ММП B и взаимным расположением векторов U и B . Теперь, используя (2), мы можем моделировать поведение частоты предполагаемой SE в различных условиях межпланетной среды на орбите Земли.

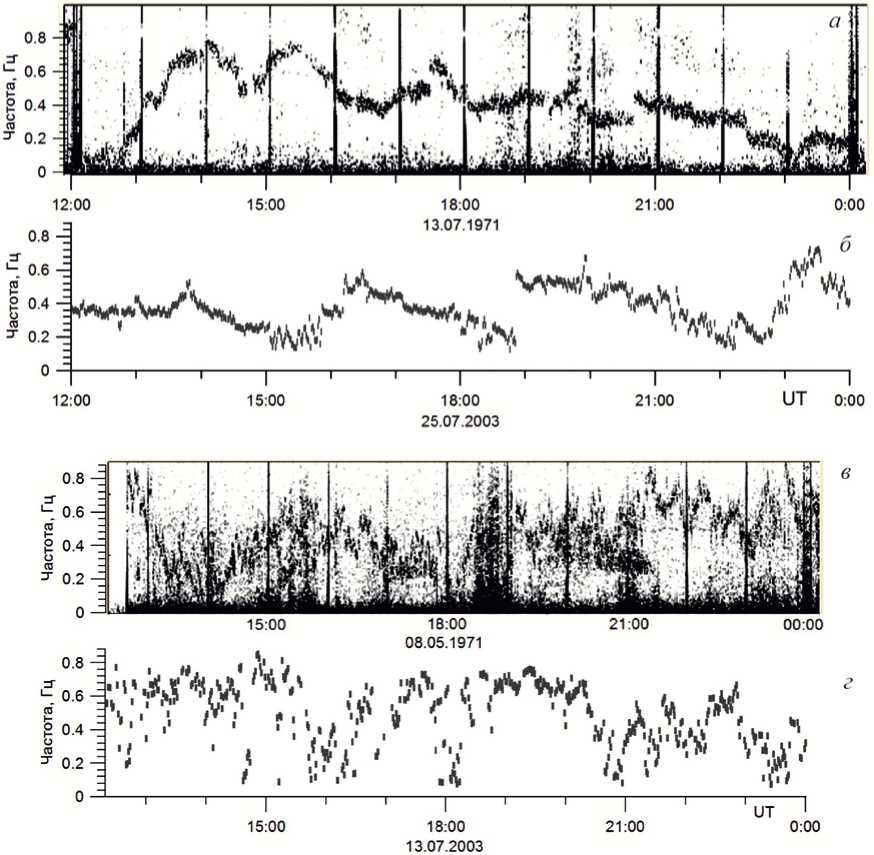

Мы подобрали два события SE по наблюдениям на ст. «Восток» в 1971 г. длительностью несколько часов, во время которых, судя по имеющимся в базе OMNI среднечасовым значениям плазмы и ММП перед фронтом околоземной ударной волны, были сильно отличающиеся уровни возмущенности СВ. Перед земной магнитосферой 8 мая 1971 г. преобладали возмущенные условия: скорость СВ в 13–24 UT падала примерно от 620 до 580 км/с при низкой плотности протонов около 2.5 см–3 и средней напряженности ММП около 3.6 нТл. Напротив, во второй половине суток 13 июля 1971 г. скорость СВ была средней (~430 км/с), а напряженность ММП (6.2 нТл) и плотность протонов (8.5 см–3) были несколько повышенными. На рис. 5, а , в показаны динамические спектры SE для этих временных интервалов. Как видно, поведение частоты эмиссии довольно значительно отличается: для 13 июля 1971 г. характерны спокойные длиннопериодные вариации,

Рис. 5 . Две пары динамических спектров серпентинной эмиссии, где верхняя пара соответствует спокойным условиям в СВ, нижняя — возмущенным: а , в — по измерениям на ст. «Восток»; б , г — результат моделирования по (2) вариаций частоты ИЦВ, возбуждаемых в СВ. Средние значения параметров: U SW =438 км/с, B =6.2 нТл, N p =8.4 cм–3 ( а ); U SW =317 км/с, B =9.0 нТл, N p = 13.5 cм–3 ( б ); U SW =603 км/с, B =3.6 нТл, N p =2.4 cм–3 ( в ); U SW =548 км/с, B =4.7 нТл, N p =3.2 cм–3 ( г )

в то время как 8 мая 1971 г. наблюдаются хаотические скачки и, хотя вариации больших периодов тоже имеются, но быстрые иррегулярные осцилляции по амплитуде сравнимы с длиннопериодными осцилляциями. Ниже, на рис. 5, б, г показаны смоделированные вариации fSE, построенные с использованием выражения (2), по данным 2003 г. с минутным разрешением, заимствованные в базе OMNI высокого разрешения []. Выбраны интервалы, в которых средние условия перед околоземным ударным фронтом были близки к тем, которые имели место во время отобранных интервалов 1971 г. Основные параметры ММП и плазмы указаны в подписи к рисунку. Мы видим явное соответствие характера вариаций частоты, наблюдавшихся в 1971 г. и смоделированных по данным 2003 г. для разных условий в СВ.

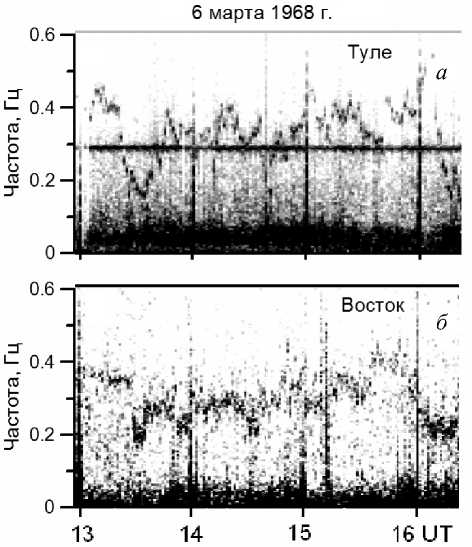

Кроме записей индукционного магнитометра со ст. «Восток», в нашем распоряжении оказался очень ограниченный объем данных, записанных с помощью идентичной аппаратуры на ст. «Туле». Среди них было несколько отрывков, содержащих записи серпентиной эмиссии, сделанные одновременно с регистрацией SE на ст. «Восток». Один из таких отрывков показан на рис. 6, а, б). Заметно общее соответствие вариаций частоты SE на обеих станциях, но детали этих вариаций отличаются. Различия могут быть связаны с разносом в пространстве областей проникновения волн в магнитосферу и далее на земную поверхность.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УНЧ-излучения двух рассмотренных типов — дискретные сигналы и серпентинная эмиссия — наблюдаются в полярных шапках, но имеют разную морфологию и, очевидно, разные источники. Частота появления DS имеет острый максимум появления местным летом в местный магнитный полдень, когда проходящая через станцию наблюдения магнитная силовая линия обращена навстречу солнечному ветру, а ось магнитного диполя Земли максимально наклонена к Солнцу. Вторичный сезонный максимум наблюдается местной зимой, когда в наиболее благо-

Рис. 6. Динамические спектры излучений SE, наблюдавшихся одновременно в северной (а) и южной (б) полярных шапках приятных условиях оказывается противоположная полярная шапка. К тому же, как было показано ранее [Гульельми и др., 2019], частота появления DS зависит еще и от наклона вектора ММП в вертикальной плоскости (но не от знака Bz-компоненты), определяющего ориентацию форшока. Поэтому есть основания предположить, что сигналы зарождаются в форшоке или даже перед ним в СВ и при благоприятном относительном положении вектора ММП, проходящей через станцию наблюдения силовой линии и наклоне магнитного диполя проникают на поверхность Земли. Таким образом, в случае DS свидетельством связи этих сигналов с межпланетной средой является зависимость частоты их появления от ориентации ММП и магнитного поля Земли.

Совсем другая ситуация складывается с серпентинной эмиссией. Ее связь с межпланетной средой проявляется в модуляции частоты излучения SE, основной вклад в которую вносят вариации направления ММП. Что касается условий ее проникновения на земную поверхность, этот вопрос остается пока открытым. Серпентинная эмиссия — это ква-зинепрерывное излучение, поэтому корректный поиск суточного и/или сезонного хода требует исследования соответствующих вариаций амплитуды, а не частоты появления SE. Однако это пока невозможно на основе имеющегося материала — разрозненных спектрограмм, на которых амплитуда излучения отражается лишь в виде почернения. Из общих соображений можно было бы высказать гипотезу о проникновении SE из СВ в доли хвоста и оттуда в полярные шапки. Но надо помнить, что эта эмиссия наблюдалась в основном вблизи геомагнитных полюсов (обсерватории «Туле» и «Восток» располагались почти точно на их месте в 1960–1970-х гг.) На обсерватории «Мирный», находящейся в юж-

Ultra low frequency emissions ranging from 0.1 to 3 Hz ной полярной шапке, излучение SE никогда не наблюдалось.

В целом результаты анализа показывают информационную ценность УНЧ-излучений с частотой выше 0.1 Гц, наблюдаемых в полярных шапках вблизи геомагнитных полюсов и проекций магнитосферных каспов. Отсутствие современных средств наблюдения таких излучений в настоящее время является, на наш взгляд, существенным пробелом в организации высокоширотных геофизических исследований. Возобновление наблюдений в приполярных областях с помощью индукционных магнитометров на современной аппаратурной базе позволит получить важную дополнительную информацию о взаимодействии внешней дневной области магнитосферы с ММП и плазменными потоками СВ.

Работа выполнена в рамках базового финансирования программы ФНИ II.16 ИСЗФ СО РАН, а также программы государственных заданий ИФЗ РАН (№ 0144-2014-00116) при частичной финансовой поддержке грантом РФФИ 19-05-00574 и Программой № 28 Президиума благодарны руководителям проектов ACE и Wind, а также организаторам ресурсов OMNI [ form/; html; ] за предоставление открытого доступа к результатам спутниковых измерений параметров СВ и ММП. Авторы признательны Б.И. Клайну и Т.Н. Полюшкиной за обсуждение работы в процессе ее выполнения и полученных результатов.

Список литературы Ультранизкочастотные эмиссии диапазона 0.1-3 Гц в приполярных областях

- Гульельми А.В., Довбня Б.В. Гидромагнитное излучение межпланетной плазмы // Письма в ЖЭТФ. 1973. Т. 18, № 10. С. 601-604.

- Гульельми А.В., Довбня Б.В. Наблюдение геомагнитных пульсаций в диапазоне 0-2 Гц с глубокой модуляцией несущей частоты в полярной шапке // Геомагнетизм и аэрономия. 1974. Т. 14, № 5. С. 868-870.

- Гульельми А.В., Клайн Б.И., Потапов А.С. Северно-южная асимметрия ультранизкочастотных колебаний электромагнитного поля Земли // Солнечно-земная физика. 2017. Т. 3, N 4. С. 27-33. DOI: 10.12737/szf-34201703

- Гульельми А.В., Потапов А.С., Довбня Б.В. Влияние ориентации ММП на северно-южную асимметрию УНЧ-волновых пакетов в полярных шапках // Геофиз. иссл. 2019. Т. 20, № 2. С. 19-27. DOI: 10.21455/gr2019.2-2

- Довбня Б.В., Потапов А.С. Исследование частотной модуляции серпентинной эмиссии // Физика Земли. 2018. № 5. С. 19-26. DOI: 10.1134/S0002333718050058

- Довбня Б.В., Клайн Б.И., Гульельми А.В., Потапов А.С. Спектр частотной модуляции серпентиной эмиссии как отражение спектра солнечных колебаний // Солнечно-земная физика. 2017. Т. 3, № 1. С. 59-62.

- DOI: 10.12737/23043

- Asheim S. Serpentine emissions in the polar magnetic field. Oslo. 1983. 8 p. (Rep. ser. No. 83-38 / Inst. of Physics).

- Berthomier M., Cornilleau-Wehrlin N., Fontaine D., et al. CLUSTER-II observations of mid-altitude polar cleft turbulence // American Geophysical Union, Fall Meeting 2004, abstract id.SM51C-0394.

- Farrell W.M., van Allen J.A. Observations of the Earth's polar cleft at large radial distances with the Hawkeye-1 Magnetometer // J. Geophys. Res. 1990. V. 95, N A12. P. 20945-20958.

- Guglielmi A.V., Dovbnya B.V. Hydromagnetic emission of the interplanetary plasma // Astrophys. Space Sci. 1974. V. 31. P. 11-29.

- Guglielmi A.V., Potapov A.S. Propagation of guided waves in moving media with application to the theory of small-scale electromagnetic waves in the solar wind plasma. IEEE Xplore Digital Library / 2017 Progress in Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS). 2017. P. 1051-1054.

- Guglielmi A., Potapov A., Dovbnya B. Five-minute solar oscillations and ion-cyclotron waves in the solar wind // Solar Phys. 2015. V. 290, N 10. P. 3023-3032.

- DOI: 10.1007/s11207-015-0772-2

- Jian L.K., Russell C.T., Luhmann J.G., et al. Ion cyclotron waves in the solar wind observed by STEREO near 1 AU // The Astrophys. J. Lett. 2009. V. 701, iss. 2. P. L105-L109.

- DOI: 10.1088/0004-637X/701/2/L105

- Jian L.K., Russell C.T., Luhmann J.G., et al. Observations of ion cyclotron waves in the solar wind near 0.3 AU // J. Geophys. Res. 2010. V. 115. P. A12115.

- DOI: 10.1029/2010JA015737

- Kurazhkovskaya N.A., Klain B.I. Isolated bursts of irregular geomagnetic pulsations in the region of the dayside cusp // Geomagnetism and Aeronomy. 2017. V. 57, N 5. P. 566-578.

- DOI: 10.1134/S0016793217040119

- Lanzerotti L.J., Maclennan C.G., Konik R.M., et al. Cusp latitude magnetic impulse events. 1. Occurrence statistics // J. Geophys. Res. 1991. V. 96, N A8. P. 14009-14022.

- Manweiler J., Engebretson M., Connors M. February 2, 2017 observation of magnetic impulsive event (MIE) by AUTUMNX and Van Allen Probes // 42nd COSPAR Scientific Assembly. July 14-22, 2018, Pasadena, California, USA. Abstract id. C1.3-22-18.

- Moiseev A.V., Baishev D.G., Barkova E.S., et al. Specific features of the generation of long-periodic geomagnetic pulsations in the event on June 25, 2008 // Cosmic Res. 2015. V. 53, N 2. P. 111-118.

- DOI: 10.1134/S0010952515020057

- Morris R.J., Cole K.D. "Serpentine emission" at the high latitude Antarctic station Davis // Planet. Space Sci. 1987. V. 35. P. 313-328.

- Sauvaud J.A., Barthe H., Aoustin C., et al. The ion experi-ment onboard the Interball-Aurora satellite; initial results on velocity-dispersed structures in the cleft and inside the auroral oval // Ann. Geophys. 1998. V. 16, N 9. P. 1056-1069.

- DOI: 10.1007/s00585-998-1056-z

- Sibeck D.G., Korotova G.I. Occurrence patterns for transient magnetic field signatures at high latitudes // J. Geophys. Res. 1996. V. 96, N A6. P. 13413-13428.

- DOI: 10.1029/96JA00187

- Yahnin A., Titova E., Lubchich A., et al. Dayside high lati-tude magnetic impulsive events: their characteristics and relationship to sudden impulses // J. Atmos. Terr. Phys. 1995. V. 57. P. 1569-1582.

- Zhao G.Q., Feng H.Q., Wu D.J., et al. Time-dependent occurrence rate of electromagnetic cyclotron waves in the solar wind: Evidence for the effect of alpha particles? // Astrophys. J. Lett. 2017. V. 847, iss. 1. Article id. L8. 4 p.

- DOI: 10.3847/2041-8213/aa88b3

- URL: https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/omni_min.html (дата обращения 8 мая 2020 г.).

- URL: https://omniweb.gsfc.nasa.gov/ow.html (дата обращения 8 мая 2020 г.).

- URL: https://cdaweb.gsfc.nasa.gov/istp_public (дата обращения 8 мая 2020 г.).