Ультраосновные лампрофиры западного склона Полярного Урала

Автор: Соболева А., Шишкин А., Романова Н.В., Филиппов Н., Котельникова Е.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 3 (147), 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128946

IDR: 149128946

Текст статьи Ультраосновные лампрофиры западного склона Полярного Урала

C. н. c.

B. Н. Филиппов

Е. А. Котельникова**

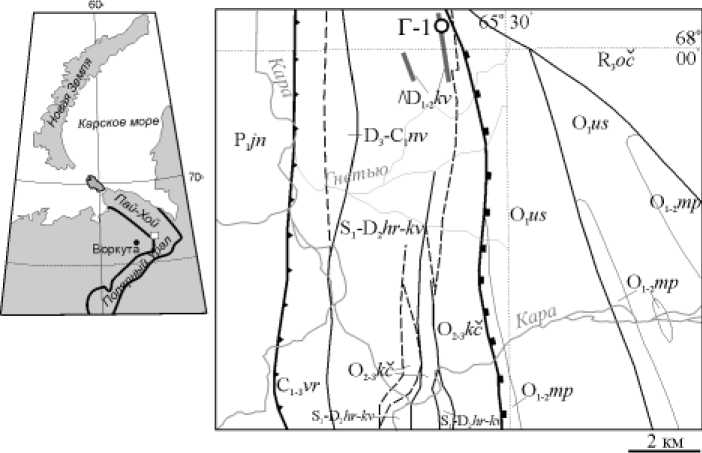

Гипабиссальные или субвулканические лампрофиры были вскрыты скважиной при заверке связанной с ними интенсивной магнитной аномалии в междуречье Кары и Гнетью на западном склоне Полярного Урала (рис. 1). Породы залегают непосредственно под толщей плиоцен-четвертичных отложений, мощность которых по данным бурения составляет 88 м. Мощность тела лампрофиров неизвестна, так как скважина вошла лишь в верхнюю его часть на глубину 21 м.

Лампрофиры условно отнесены к косвожскому комплексу раннесреднедевонского возраста на основании локализации их среди пород косвожской свиты [12] и по наличию в последней редких эффузивных образований и лам-проитов (одинитов) в более южных районах [11]. Нельзя исключать и более молодой возраст лампрофиров, например мезозойский. Возможна их корре-

Рис. 1. Геологическая позиция даек лампрофиров.

Индексами обозначены отложения свит: очетывисской (R3o ), усинской (O1us), малопайпудын-ской (O1‒2mp), качамылькской (O2‒3k ), харотской и косвожской нерасчлененных (S1-D2hr-kv), нянь-воргинской (D3-C1nv), воргашорской (C1‒3vr); юнъягинской сeрии (P1jn) и дайки лампрофиров кос-вожского вулканического комплекса ( Λ D1‒2kv), кружком отмечено местоположение скв. Г-1

ляция c шаръюским долерит-лампрои-товым гипабиссальным комплексом раннесреднеюрского возраста, развитым на гряде Чернышева.

Sm-Nd модельный возраст лампрофиров (TDM) по их валовому составу был рассчитан относительно модельного истощенного резервуара. При его расчете из-за невозможности определения начального отношения 143Nd/144Nd и отсутствия изохронной зависимости время кристаллизации лампрофиров было принято условно (по геологическим данным) и составляет 400 млн лет. Модельный возраст достигает 1656— 880 млн лет, что позволяет (правда, с большой долей условности) оценить временной интервал, в течение которого могло происходить отделение протолита от деплетированной мантии, из которого впоследствии сформировались лампрофиры. Величина εNd, имеющая положительные значе- ния от 1.7 до 4.4, может свидетельствовать о деплетированном характере мантийных источников. Однако отсут-стие изохронной зависимости, большой диапазон вариаций TDM и εNd мы склонны объяснять тем, что Sm-Nd изотопная система была нарушена в результате воздействия наложенных вторичных процессов.

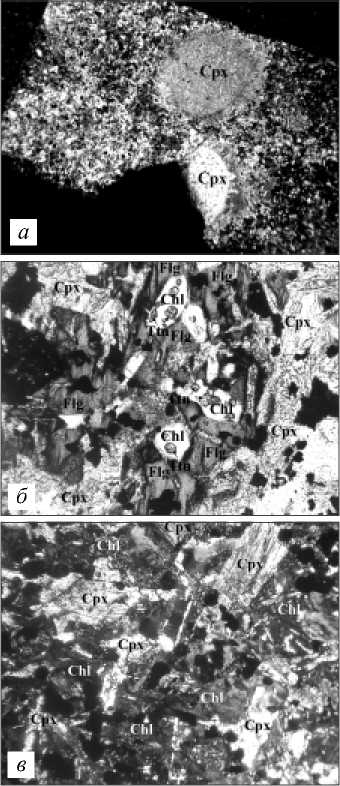

Лампрофиры представляют собой серо-зеленые массивные породы c порфировой (рис. 2, а), сериально-порфировой в сочетании c пойкилитовой (рис. 2, б) структурами и реликтовой призматически-зернистой структурой основной массы (рис. 2, в). Породы сложены слабо измененным клинопироксеном (45—55 об. %) и в различной степени хлоритизированным флогопитом (5—10 об. %), а также предположительно оливином и, возможно, девит-рифицированным и перекристаллизованным стеклом, замещенными преимущественно серпентин-хлоритовым агрегатом (30—35 об. %). Акцессорные минералы представлены апатитом (1— 3 об. %), титанитом и перовскитом. Среди рудных минералов (10— 15 об. %) преобладает титаномагнетит, обычны пентландит и пирротин, реже встречаются халькопирит и ильменит, иногда в срастании c пирротином присутствует кобальтин. В протолочках установлен минерал из группы хром-шпинелидов. Отчетливо вторичное происхождение имеют хлорит, хлорит-серпентиновый агрегат и кальцит. По-луколичественным минералогическим анализом установлено наличие тремолита, биотита и гидробиотита.

Клинопироксен. Вкрапленники клинопироксена представлены округлыми, овальными, изредка субтаблит-

Рис. 2. Порфировая (а), пойкилитовая (б) и призматически-зернистая (в) структуры лампрофиров.

Буквенные обозначения: Cpx — клинопироксен, Flg — флогопит, Ttn — титанит, Chl — сер-пентин-хлоритовый агрегат. Оптическая микроскопия в поляризованном (а, в) и проходящем (б) свете.

Увел. х 4 (а), х 70 (б), х 50 (в)

чатыми бесцветными зернами размером 2—2.5 и 3.5—4 мм с неровными границами и отчетливо зональным строением. В периферийной части зерен содержатся пойкилитовые включения рудных минералов, апатита, флогопита. Фенокристаллы участками хлори-тизированы. Клинопироксеном более поздней генерации сложены обильные пойкилитовые включения во флогопите. Он также встречается в основной массе в виде тонких удлиненно-призматических бесцветных зерен длиной 0.1—0.3, редко до 5 мм (рис. 2, в) и образует сравнительно крупные призматические немногочисленные зерна размером 0.6—1 мм. По химическому составу клинопироксен отвечает низкожелезистому титансодержащему диопсиду. В крупных вкрапленниках железистость возрастает от 15—16 в ядре до 16—18 в кайме, в небольших вкраплен- никах — от 13—18 в ядре до 17—21 в кайме. Концентрация TiO2 и Al2O3 в фенокристаллах также закономерно увеличивается от центра к краю: в центральных зонах содержание TiO2 варьируется в пределах 0.51—3.60, в краевых — 2.16—3.93 мас. %, а концентрация Al2O3 составляет 0.67—4.57 и 3.20—5.46 мас. % соответственно. В небольших вкрапленниках ядерная часть более титанистая и глиноземистая по сравнению с центральными зонами крупных зерен. Начало их роста происходило, по всей видимости, позже, чем зарождение больших вкрапленников, на фоне формирования внешних зон последних. В мелких зернах основной массы диопсиды более магнезиальные, чем во вкрапленниках (f 2—14), а содержания TiO2 и Al2O3 изменяются в них в широких пределах, составляя 0—3.46 и 0.69—5.45 мас. % соответственно.

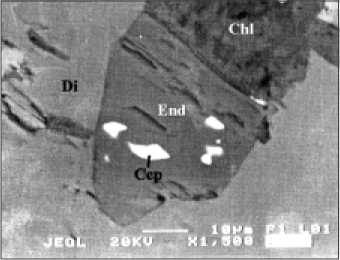

В каймах крупных кристаллов диопсида встречаются обособления размером 30—40 мкм, отвечающие по составу богатому магнием авгиту (энди-опсиду). Они низкокальциевые, высо-комагнезиальные ( f 7), низкоглиноземистые (Al2O3 до 1.81 %) и не содержат титана. В одном зерне обнаружено 0.72 % MnO. Эти обособления имеют тонкие ровные четкие границы (рис. 3). Возможно, это продукты твердофазового распада твердого раствора или захваченные зерна более ранних фаз.

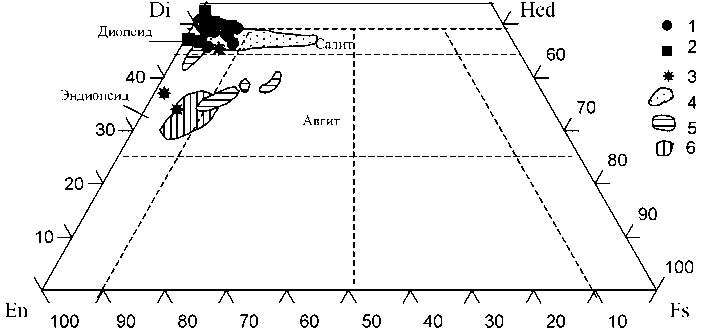

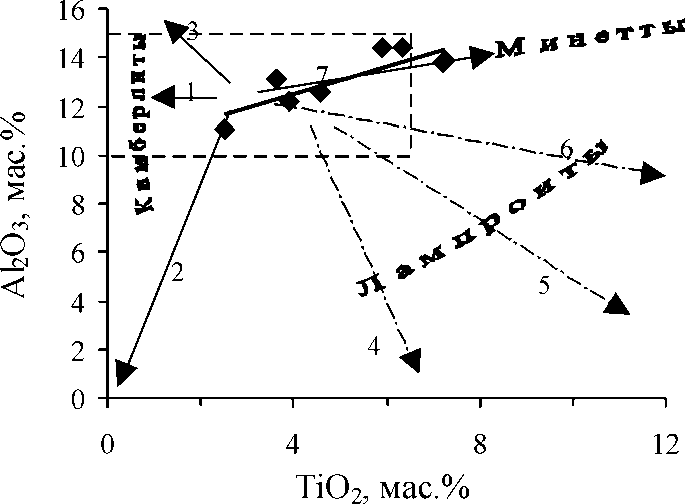

Таким образом, по химическому составу клинопироксены рассматриваемых пород отчетливо разделяются на две группы (рис. 4): титанистые диопсиды вкрапленников и основной массы (1) и эндиопсиды включений в фенокристаллах диопсида (2). Титансодержащие клинопироксены встречают-

Рис. 4. Состав моноклинных пироксенов из лампрофиров косвожского комплекса. 1 — фенокристаллы, 2 — микролиты основной массы, 3 — включения в кайме фенокристаллов, 4 — пироксены из ультрамафитовых лампрофиров (альнёитов и айлликитов) [15], 5 — мегакристы/ксенокристы и ксенолитовые пироксены из альнёитов[15], 6 — мегакристы из кимберлитов [4]

Рис. 3. Включение микросростка хлорита (Chl) и эндиопсида (End) в диопсиде (Di). В эндиопсиде наблюдаются выделения халькопирита (Ccp). РЭМ-изображение в режиме упругоотраженных электронов

ся обычно в породах щелочного ряда — ультраосновных лампрофирах, а также в лейцититах и лампроитах [5, 15]. Близкие к эндиопсиду разности сопоставимы по химическому составу с мегакристами из кимберлитов [15, 4].

Флогопит в породе встречается в виде трудно прослеживаемых и искаженных ойкокристаллов (2—5 мм) густо-коричневого цвета с резким плеохроизмом. Они содержат обильные пойкилитовые включения тонких и длинных мелких призм клинопироксена, зерна титаномагнетита, ильменита и редкие призмы апатита. Для крупных чешуй флогопита весьма характерно наличие многочисленных овальных и округлых включений серпентин-хлори-товых псевдоморфоз по оливину (предположительно) размером 0.1—0.3 мм (рис. 2, б). Псевдоморфозы сложены крипто- и микрочешуйчатым бесцветным или слегка желтоватым агрегатом хлорита и серпентина либо светло-зеленым хлоритом, иногда содержат мелкие (до 0.1 мм) зерна титанита или их скопления. Флогопит неравномерно, а в единичных случаях с сохранением лишь реликтовых участков, замещен хлоритом. Небольшие чешуйки флогопита наблюдаются также в виде пойкилитовых вростков в богатых включениями каймах зональных кристаллов клинопироксена, что свидетельствует об обрастании зерен раннего диопсида более поздним.

Магнезиальность флогопита достигает 77—87 % в ойкокристаллах и 82—84 % во включениях в зернах диопсида. Присутствие истонит/сидеро-филлитовой составляющей выражается в вариациях количества ионов Al в тетраэдрической позиции: величина Si/AlIV находится в пределах 2—2.6. Особенностью рассматриваемых флогопитов является повышенная титани-стость: концентрация диоксида титана в ойкокристаллах изменяется от 3.62 до 7.26, а во включениях в диопсиде — от 2.5 до 4.59 мас. %.

По химическому составу и, в частности, по высокому содержанию титана, рассматриваемые флогопиты близки к флогопитам из основной массы высокотитанистых кимберлитов и лам-проитов [5, 10], а также из ультраос-новных лампрофиров — альнёитов и айлликитов [15], отличаясь от флогопитов из глубинных включений в кимберлитах более высокими значениями глиноземистости и железистости. Важно отметить, что для флогопитов из полярноуральских лампрофиров характерна корреляция возрастания содержания титана с медленным повышением концентрации алюминия, свойственная только лампрофирам минет-товой группы (известково-щелочным

Рис. 5. Диаграмма эволюции состава флогопита в лампрофирах косвожского комплекса. Нанесены тренды эволюции, характерные для кимберлитов (1—3), лампроитов (4—6) и минетт (7). Основа диаграммы взята из работы Р. Х. Митчелла [6]

[16]). Фигуративные точки их составов группируются вблизи лампрофи-рового тренда (рис. 5), значительно отличающегося от кимберлитового и лампроитового [6].

Апатит слагает призматические и короткопризматические бесцветные зерна, часто трещиноватые. Они обычно заключены в ойкокристаллах флогопита или в фенокристаллах диопсида, в последнем случае могут быть окружены хлоритом. Иногда образуют сростки с клинопироксеном или заключают его мелкие призмы. В составе апатита отмечаются примеси стронция (SrO 1.45—3.31 мас. %), изоморфно замещающего кальций, и серы (SO3 до 0.52 мас. %), входящей в анионную часть.

Титанит встречается в основной массе в виде многочисленных овальных субидиоморфных зерен размером до 0.15 мм, которые иногда ассоциируются с мелкими зернами карбоната. Кроме того, зерна титанита размером до 0.1 мм и их сростки часто заключены в крупных вкрапленниках диопсида и в псевдоморфозах по включениям оливина и/или пироксена во флогопите и диопсиде. Этот минерал обнаружен также в срастаниях с перовскитом, где, вероятно, замещает последний. Для титанита характерно наличие примесей Al2O3, Fe2O3, MgO и V2O5.

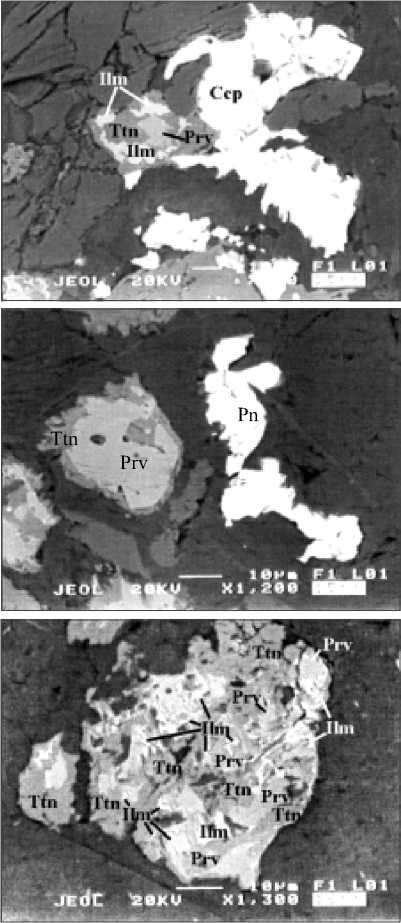

Перовскит содержится в небольшом количестве в виде мельчайших (5— 10 мкм) включений в перовскит-тита-нит-ильменитовых агрегатах (рис. 6, а). В них перовскит, по всей видимости, развивается по ильмениту и замещается в свою очередь титанитом. Он образует также мелкие (около 20 мкм) идио- морфные кристаллы с каймами титанита (рис. 6, б) в основной массе или встречается как включения в фенокристаллах клинопироксена. Перовскит, развивающийся по ильмениту, содержит примеси Fe2O3 и V2O5, а в основной массе и в пойкилитовых включениях — лишь примесь Fe2O3. Перовскит является типоморфным минералом как части кимберлитов, так и лампроитов. Обычен он и в ультраосновных лампрофирах. В целом наличие перовскита свидетельствует о щелочном характере среды минералообразования.

Ильменит образует гипидиоморфные уплощенные зерна размером около 50 мкм, в которых он сохраняется обычно в виде реликтов вследствие замещения титанитом и перовскитом (рис. 6, в). Характеризуется заметным содержанием пирофанитовой составляющей (MnTiO3 6— 12 мол. %) и примеси V2O5 (до 0.8 мас. %). Ильменит с повышенным содержанием марганца обнаружива-

Рис. 6. Микросростки ильменита (Ilm), перовскита (Prv) и титанита (Ttn) в основной массе. Белое — халькопирит (Ccp) и пентландит (Pn). РЭМ-изображения в режиме упругоотраженных электронов

ется в основной массе лампроитов [5] и кимберлитов, обогащенных карбонатным материалом [9], а также в ульт-рамафитовых лампрофирах [15]. Ильменит, обычно встречающийся в кимберлитах, отличается значительным содержанием магния [4].

Титаномагнетит присутствует в виде агрегата идиоморфных и субидиоморфных зерен размером 0.03—0.1 мм (иногда до 2 мм), в некоторых случаях замещенных в ядерной части и по периферии титанитом. Он входит в состав основной массы, а также образует включения во флогопите, в фенокристаллах диопсида и в титаните. Титано-магнетит отличается высоким содержанием ульвита Fe2TiO4 — от 19 до 53 мол. %, лишь в единичных зернах снижающимся до 4—6 мол. %. В качестве примесей в нем присутствуют, мас. %: V2O5 0.41— 0.83, MnO 0.39— 1.96, Cr2O3 0.40—0.71, SiO2 0.41—1.54. Для рассматриваемых титаномагнети-тов характерен эволюционный тренд, присущий ультраосновным лампрофирам, т. е. возрастание концентрации титана при постоянстве значения Fe/Fe + Mg [15]; отмечается положительная корреляция между содержаниями титана и марганца.

Сульфиды в рассматриваемых породах представлены в порядке убывания их содержаний пентландитом, пирротином и халькопиритом, сульфоарсениды — кобальтином.

Пентландит образует изометрич-ные зерна размером от менее 1 до 100 мкм в каймах крупных вкрапленников клинопироксена, пластинках флогопита и в основной массе. Кроме того, он слагает линзовидные и каплевидные выделения величиной до 10 мкм в кайме крупных фенокристаллов клинопироксена, располагаясь обычно внутри обособлений хлорита или хлоритизированного флогопита. Зерна пентландита часто неоднородны, в них определяются две фазы —

(Ni4.08Fe3.44Co1.12)8.64 S8

и (Ni 4.80 Fe 3.76 Co1.20)9,76S8.

В гомогенных зернах содержится, ф. е.: Ni 4.56—4.72, Fe 3.12—3.68, Co 0.8—1.68. Линзовидные и каплевидные выделения представляют собой неоднородный по составу Co-Cu-со-держащий пентландит. Разные зоны этих обособлений заметно различаются по содержаниям меди и никеля, например: (Fe4.16Ni3.52Co0.64Cu0.08)8.40S8 и (Fe4Ni2.56Cu1.84Co0.40)8.80S8. Они отличаются от более идиоморфных зе- рен наличием в составе меди, более высокой железистостью и пониженными содержаниями никеля и кобальта, что позволяет предположить, что лин-зовидые и каплевидные образования могли сформироваться в ходе ликва-ционного обособления сульфидного расплава, тогда как другие зерна, ве- роятно, кристаллизовались из ультра-основной магмы в качестве одной из ранних фаз.

Пирротин более редок, чем пентландит, он обнаружен в виде мелких (до 10—15 мкм) зерен неправильной формы, иногда идиоморфных с гексагональными сечениями. Встречается в основной массе и как включения в крупных фенокристаллах клинопироксена совместно с хлоритом. Внутри зерен пирротина отмечаются включения ти-таномагнетита неправильной формы (размером до 5 мкм), указывающие на более позднее образование пирротина по отношению к титаномагнетиту. Состав пирротина описывается формулой Fe6.4‒7.2S8, т. е. приближается к составу клинопирротина. В минерале отмечается примесь никеля (до 0.66 мас. %).

Халькопирит присутствует в виде редких мелких зерен размером до 10— 15 мкм в основной массе и в каймах крупных фенокристаллов клинопироксена, иногда в срастаниях с пирротином. В последнем случае не исключено образование пирротина и халькопирита при распаде высокотемператур-

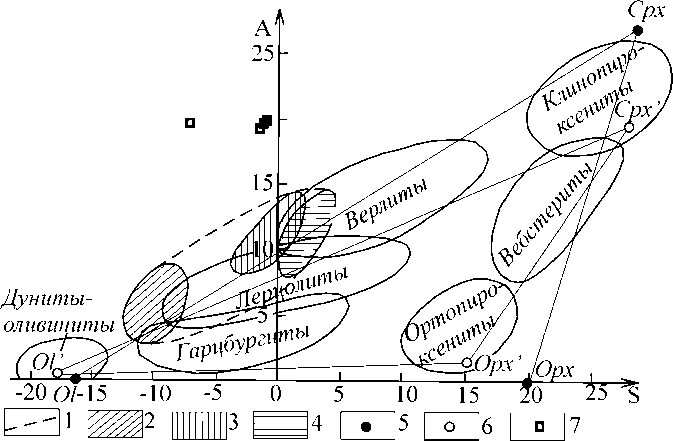

Рис. 7. Положение фигуративных точек составов лампрофиров косвожского комплекса (7) на диаграмме в координатах A = Al2O3 + CaO + Na2O + K2O и S = SiO2‒ ‒ (Fe2O3 + FeO + MgO + MnO + TiO2), мас. % [3]. Анализы пересчитаны на сухой остаток и приведены к 100 %.

1 — поле составов вулканических и гипабиссальных пород семейства пикритов; 2 — меймечи-ты; 3 — пикриты; 4 — перидотитовые коматииты. Фигуративные точки составов типоморфных породообразующих минералов: 5 — идеальные (нормативные) составы форстерита, энстатита, диопсида (Ol, Opx, Cpx); 6 — составы этих же минералов (Olʼ, Opxʼ, Cpxʼ) из ультра-основных пород по П. Н. Чирвинскому

ного твердого раствора FeS + CuFeS2. Во включениях халькопирита из клинопироксена отмечаются необычно высокие изоморфные примеси никеля (2.26 мас. %) и кобальта (0.64 мас. %).

Кобальтин встречается в виде единичных угловатых зерен размером около 4 мкм в срастании с пирротином, находящихся в пределах участков включений флогопит-хлоритового агрегата в кайме крупного фенокристалла клинопироксена. В составе кобальтина обнаружены примесь никеля (0.82 мас. %) и необычайно малая для него примесь железа (1.25 %). Ассоциация этого минерала с пирротином и никелистый состав могут свидетельствовать о его магматическом генезисе.

Хлорит образует мелкочешуйчатый бесцветный или светло-желтоватый агрегат в основной массе, выполняет псевдоморфозы по темноцветным минералам — оливину и/или пироксену включений в ойкокристаллах флогопита и фенокристаллах клинопироксена, а также участками замещает флогопит. Он является высокомагнези-альным и образует непрерывный ряд составов — от пеннина до талькохло-рита. Высокое содержание Si в некоторых выделениях позволяет предположить, что в смеси с хлоритом, возможно, присутствуют мелкие чешуйки серпентина или же в породе содержатся смешанослойные силикаты типа серпентин-хлорита. Наличие серпен-

Дмитриева (рис. 7).

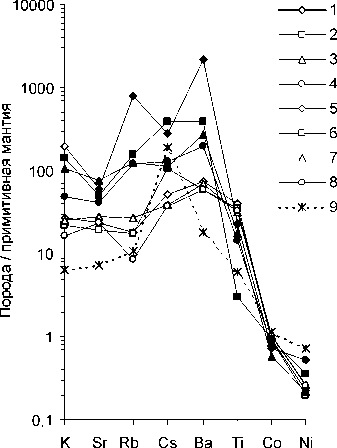

Рис. 8. Спайдерграмма:

1—4 — лампрофиров Полярного Урала; 5 — лам-проитов провинции Кимберли, Австралия [1];

6 — Центрального Алдана, flкутия [1]; 7 — уль-траосновных лампрофиров: альнёитов и айлли-китов, среднее для различных регионов [15]; 8 — кимберлитов fi. Африки [15]; 9 — пикритов Приполярного Урала

(бассейн р. Б. Паток, данные С. К. Кузнецова)

Главной особенностью полярноуральских лампрофиров является их обогащенность несовместимыми литофильными элементами. Высокие концентрации (КК более 20) имеют Cs, Sr, Ba, LREE и Ta. Умеренно повышены (КК 5—20) содержания HREE, Rb, V и Hf. Когерентные элементы имеют околокларковые (Co) или пониженные (Cr, Ni) концентрации. Отмечается сильное фракционирование редких земель (LaN/YbN 50‒58) при отсутствии дефицита европия (EuN/EuN* 0.9—1). Такое обогащение некогерентными литофильными элементами при пониженных содержаниях когерентных и сильное обогащение LREE характерны для ультраосновных пород, кристаллизующихся из расплава (для ульт-раосновных вулканических и гипабиссальных пород в целом и особенно для их щелочных разностей) в отличие от реститовых пород.

Если сравнивать рассматриваемые породы с ультраосновными гипабиссальными породами повышенной щелочности, то можно отметить, что в лампрофирах Полярного Урала концентрации Rb, Sr, Ba и Hf значительно ниже (рис. 8), чем в альнёитах и кимберлитах, а также лампроитах, в последних концентрации этих элементов максимальные. По низкому содержанию когерентных элементов (Cr и Ni) полярноуральские лампрофиры со- поставимы только с альнёитами. В кимберлитах и лампроитах, очевидно из-за того, что они содержат большое количество ксеногенных включений реститового материала, Cr и Ni достигают значительно больших концентраций.

Итак, в результате исследования ультраосновных пород, обнаруженных в поле среднепалеозойских отложений на западном склоне Полярного Урала, мы установили, что рассматриваемые породы являются гипабиссальными или субвулканическими, по структуре относятся к лампрофирам, по химическому составу — к ультраосновным породам.

Однако этим породам, как оказалось, нелегко найти место в петрографической и петрохимической классификациях, и в первую очередь потому, что по минеральному составу они приближаются к породам повышенной щелочности, а содержание в них щелочей отвечает уровню щелочности пород нормального петрохимического ряда. Они не похожи на ультраоснов-ные лампроиты ни по минеральному, ни по химическому составам, прежде всего из-за низкого содержания калия, отсутствия калиевых фаз, более низких концентраций большинства несовместимых элементов-примесей, а также Cr и Ni.

Полярноуральские лампрофиры обладают некоторыми чертами, свойственными кимберлитам: им характерны отсутствие фельдшпатоидов и мелилита, отсутствие или незначительное развитие амфиболов, высокая магнези-альность диопсида, низкая щелочность пород при ее калиевой специфике. С другой стороны, они отличаются от кимберлитов текстурными и структурными признаками, низкомагнезиаль-ным и низкохромистым составом железотитановых оксидов, наличием диопсида в качестве главного породообразующего минерала, второстепенной ролью оливина, более высоким содержанием CaO, FeOобщ при пониженном содержании MgO, Cr и Ni.

Наибольшим сходством рассматриваемые породы обладают с ультрама-фитовыми лампрофирами типа альнё-итов, но отличаются от них более низкой щелочностью и, следовательно, отсутствием фельдшпатоидов, мелилита и щелочных амфиболов. Проведенное нами сопоставление показало, что полярноуральские лампрофиты являются скорее всего ультраосновным членом известково-щелочного (минеттового) лампрофирового ряда.

Список литературы Ультраосновные лампрофиры западного склона Полярного Урала

- Богатиков О. А., Косарева Л. В., Шаркав Е. В. Средние химические составы магматических горных пород: Справочник. М.: Недра, 1987. 152с

- Дир У. А., Хауи Р. А., Зусман Дж. Породообразующие минералы. Т. 2,3. М.: Мир, 1965.406; 317 с

- Дмитриев Л. В., Шараськин А. Я., Гаранин А. В. Основные черты магматизма дна океана // Проблемы петрологии. М.: Наука, 1976.

- Доусон Дж. Кимберлиты и ксенолиты в них. Пер. с англ. М.: Мир, 1983. 300 с

- Лампроиты / О. А. Богатиков, И. Д. Рябчиков, В. А. Кононова и др. М.: Наука, 1991. 302 с.