Умревинский клад серебряных проволочных копеек времени правления Петра I

Автор: Бородовский А.П., Горохов С.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена всестороннему анализу клада, состоящего из 107 серебряных проволочных копеек. Он был найден в 2008 г. на посаде Умревинского острога (основан в 1703 г.), расположенного на правом берегу р. Оби в 100 км к северу от г. Новосибирска. Клад такого состава впервые обнаружен на территории Новосибирского Приобья. Определена его структура и соотношение с результатами археологического изучения Умревинского острога. Установлены хронологические рамки формирования клада и возможное время попадания его в культурный слой посада острога. Раскопки, проведенные на месте обнаружения находки, показали, что клад располагался на территории усадьбы вблизи жилого сооружения в слое золы. Монеты имеют относительно плохую сохранность. Удалось установить время чеканки 34 экз. Все монеты с читаемыми оттисками штемпелей относятся к периоду 1696-1717 гг. По результатам анализа сделан вывод, что находка является кладом монетного серебра, т.к., во-первых, большинство копеек не имеют различимых изображений, которые гарантируют определенную массу монеты и пробу серебра; во-вторых, клад попал в культурный слой не ранее второй половины четвертого десятилетия XVIII в., т.е. спустя 20 лет после вывода монет такого типа из обращения. В пользу этого вывода также свидетельствует то, что часть монет, вероятно, использовалась в качестве украшений, нашивавшихся на предметы одежды аборигенным населением. Результатом интеграции нумизматических и археологических данных стало существенное уточнение истории Умревинского острога.

Умревинский клад, серебряные проволочные копейки, петр i

Короткий адрес: https://sciup.org/145145195

IDR: 145145195 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.2.102-108

Текст научной статьи Умревинский клад серебряных проволочных копеек времени правления Петра I

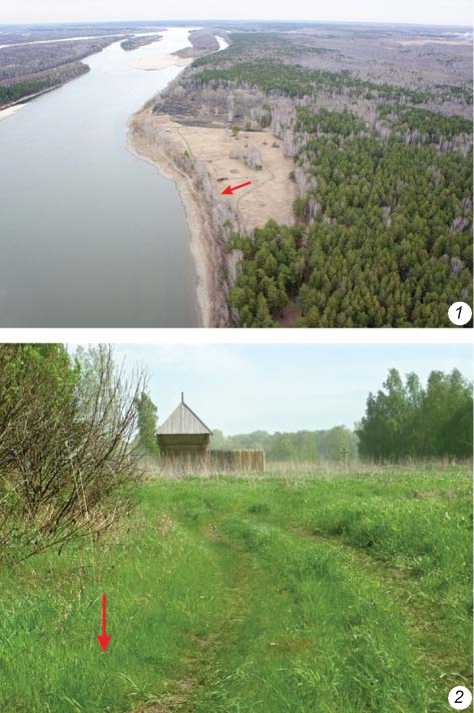

В 2008 г. при обследовании дороги к югу от Умревин-ского острога, ведущей вдоль р. Оби к урочищу Сенной взвоз, на обочине в слое белой золы было обнаружено скопление серебряных проволочных монет общей массой 28 г, которое классифицировано как клад (рис. 1). Глубина залегания составляла 15–20 см. Клад представлял собой несколько групп «слипшихся» монет (самая крупная группа имела массу 14 г) и 26 отдельных экземпляров. Такой клад впервые найден на территории Новосибирского Приобья.

Монеты на момент окончательного формирования клада находились в емкости из бересты или были завернуты в бересту, остатки которой сохранились в виде обрывков. Помещение денег в берестяные туески характерно для русских монетных кладов [Спасский, 1962, с. 16]. В непосредственной близости от клада находились фрагменты венчиков трех сосудов (двух горшков и плошки), вероятно относящихся ко времени функционирования посада к югу от острога.

Анализ клада

По сле расчистки клада (выполнена реставратором ИАЭТ СО РАН М.В. Мороз) было определено общее количество монет – 107 серебряных проволочных копеек. Из них три «слипшиеся» образуют единую группу, 16 – восемь групп (по две в каждой) и 88 монет по отдельности. В дальнейшем «слипшиеся» монеты учитываться не будут, т.к. практически ничего определенного о них сказать нельзя, за исключением двух, которые имеют читаемую оборотную сторону. Таким образом, общее количество пригодных для анализа клада монет равно 90. Для их классификации использованы каталоги В.Н. Клещинова и И.В. Гришина [1992, 2005].

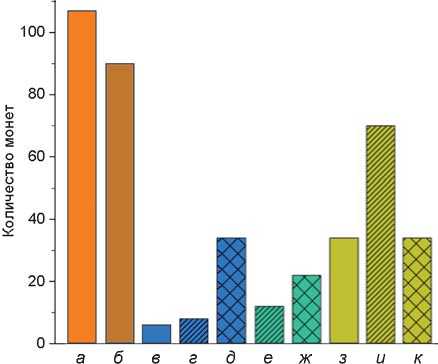

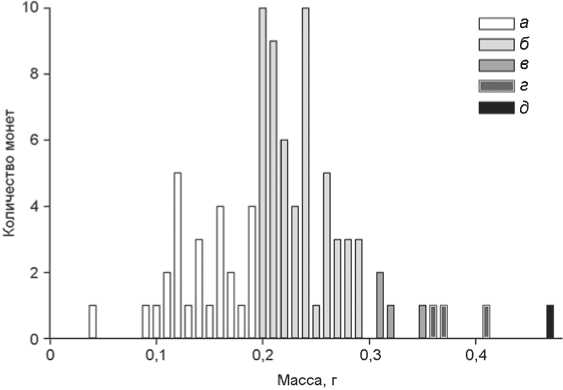

Лишь семь монет имеют разборчивые оттиски штемпелей с лицевой (изображение всадника с копьем) и оборотной (легенда, содержащая титул и имя правителя) стороны. При этом читаемые лицевые штемпели представлены на восьми монетах, оборотные – на 34 (рис. 2). На значительной части монет обнаружены признаки наличия оттиска штемпеля, который невозможно идентифицировать: на 12 экз. с лицевой стороны, на 22 – с оборотной (рис. 2). Самая многочисленная группа – копейки с отсутствующим изображением на обеих сторонах (34 экз.) или на одной (на лицевой – 70 экз., на оборотной – 34 экз.) (рис. 2).

Главной задачей исследования является установление года чеканки монеты. Определение монетного двора и использованных штемпелей носит вспомогательных характер, т.к. на каждом денежном дворе использовались свои штемпели в определенное время.

Рис. 1. Место обнаружения Умревинского клада.

1 – Умревинский острог и окрестности (вид с юго-запада);

2 – дорога к югу от острога.

Рис. 2. Сохранность монет.

а – все монеты клада; б – учтенные в анализе; в – с читаемой лицевой и оборотной стороной; г – с читаемой лицевой стороной; д – с читаемой оборотной стороной; е – с нечитаемой лицевой стороной; ж – с нечитаемой оборотной стороной; з – без изображений на обеих сторонах; и – с отсутствующим изображением на лицевой стороне; к – с отсутствующим изображением на оборотной стороне.

Первым копейки с датой начал чеканить в 1696 г. денежный двор в Китай-городе, недалеко от Кремля, в 1700 г. – денежный двор в здании бывшего Земского приказа на Красной площади, в 1701 г. – монетный двор в палатах над Набережным садом в Кремле. Все они в каталоге В.Н. Клещинова и И.В. Гришина име- нуются «Старый монетный двор» [1992, с. 6]. В 1701 г. в Москве открылся еще один денежный двор, который известен под разными названиями: Хамовный, Кадашевский, Замоскворечный, Адмиралтейский или Военно-морской. В указанном каталоге он фигурирует как «Кадашевский монетный двор» [Там же, с. 7].

Монеты Умревинского клада с установленной датой чеканки

|

Номер монеты |

Штемпель лицевой стороны |

Дата по лицевой стороне, г. |

Штемпель оборотной стороны |

Дата по оборотной стороне, гг. |

Монетный двор |

Масса, г |

Каталог |

|

1 |

Не читается |

– |

18 |

1709–1717 |

Кадашевский |

0,21 |

1992 г. |

|

2 |

Отсутствует |

– |

12 |

1701–1709 |

» |

0,22 |

То же |

|

8 |

» |

– |

6 |

1696–1704 |

Старый |

0,41 |

» |

|

11 |

» |

– |

7 |

1696–1704 |

» |

0,27 |

» |

|

12, 13 |

» |

– |

11 |

1701–1709 |

Кадашевский |

0,23 |

» |

|

14 |

» |

– |

8 |

1696–1704 |

Старый |

0,32 |

» |

|

15 |

» |

– |

7 |

1696–1704 |

» |

0,24 |

» |

|

17 |

» |

– |

5, 6 или 7 |

1696–1704 |

» |

0,21 |

» |

|

18 |

» |

– |

7 или 8 |

1696–1704 |

» |

0,26 |

» |

|

19 |

» |

– |

Группа 3, штемпель 97 |

1707–1709 |

Кадашевский |

0,19 |

2005 г. |

|

20 |

Не читается |

– |

8 |

1696–1704 |

Старый |

0,24 |

1992 г. |

|

21 |

» |

– |

7 |

1696–1704 |

» |

0,22 |

То же |

|

22 |

Отсутствует |

– |

Группа 4, штемпель 14 |

1709 или 1711 |

Кадашевский |

0,20 |

2005 г. |

|

25 |

Группа 1, штемпель 12 |

1700 |

6 или 7 |

1696–1704 |

Старый |

0,24 |

1992 г. |

|

26 |

Не читается |

– |

13 |

1701–1709 |

Кадашевский |

0,27 |

То же |

|

29 |

Отсутствует |

– |

7 или 8 |

1696–1704 |

Старый |

0,22 |

» |

|

32 |

Группа 3, штемпель 21 |

1703 |

12 |

1701–1709 |

Кадашевский |

0,21 |

1992 г. |

|

33 |

Отсутствует |

– |

11 |

1701–1709 |

» |

0,27 |

То же |

|

34 |

Не читается |

– |

6 или 8 |

1696–1704 |

Старый |

0,21 |

» |

|

35 |

Группа 4, штемпель 6 |

1713 |

19 |

1709–1717 |

Кадашевский |

0,24 |

» |

|

36 |

Группа 1, штемпель 22 |

1702 |

7 |

1696–1704 |

Старый |

0,24 |

» |

|

37 |

Не читается |

– |

7 или 8 |

1696–1704 |

» |

0,23 |

» |

|

38 |

» |

– |

7 или 8 |

1696–1704 |

» |

0,20 |

» |

|

40 |

Группа 1, штемпель 15 |

1701 |

7 |

1696–1704 |

» |

0,26 |

» |

|

41 |

Отсутствует |

– |

8 |

1696–1704 |

» |

0,25 |

» |

|

42 |

Не читается |

– |

13 |

1701–1709 |

Кадашевский |

0,26 |

» |

|

43 |

Группа 4, штемпель 2 |

1709 |

16 |

1709–1717 |

» |

0,21 |

2005 г. |

|

44, 45 |

Отсутствует |

– |

7 или 8 |

1696–1704 |

Старый |

0,29 |

1992 г. |

|

46 |

Группа 1, штемпель 8 |

1700 |

Группа 1, штемпель 13 |

1700 |

» |

0,20 |

2005 г. |

|

47 |

Отсутствует |

– |

Группа 3, штемпель 40 |

1701–1709 |

Кадашевский |

0,24 |

То же |

|

48 |

» |

– |

13 |

1701–1709 |

» |

0,12 |

1992 г. |

|

49 |

Группа 1, штемпель 8 |

1700 |

Отсутствует |

– |

Старый |

0,16 |

То же |

|

53 |

Отсутствует |

– |

19 |

1709–1717 |

Кадашевский |

0,21 |

» |

|

55 |

» |

– |

19 |

1709–1717 |

» |

0,24 |

» |

|

82 |

» |

– |

11 |

1701–1709 |

» |

0,35 |

» |

Примечание: Номера штемпелей приводятся по каталогам 1992 и 2005 гг. [Клещинов, Гришин, 1992, 2005].

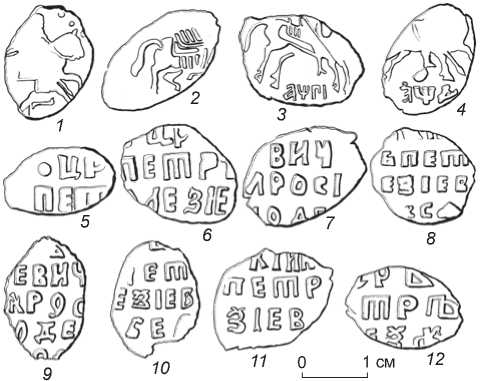

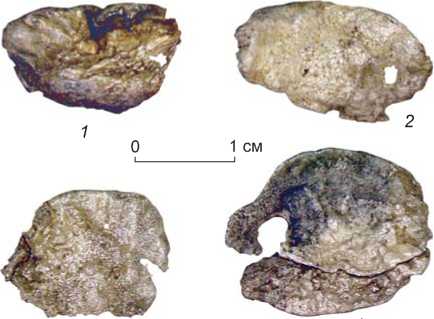

Рис. 3. Образцы штемпелей монет Умревинского клада (наименования штемпелей приводятся по каталогам В.Н. Клещи-нова и И.В. Гришина [1992, 2005]; номера монет в соответствии с таблицей).

1–7 – оттиски штемпелей лицевых сторон монет; 8–19 – оттиски штемпелей оборотных сторон монет.

1 – № 49, группа 1, штемпель 8; 2 – № 25, группа 1, штемпель 12; 3 – № 40, группа 1, штемпель 15; 4 – № 36, группа 1, штемпель 22; 5 – № 32, группа 3, штемпель 21; 6 – № 35, группа 4, штемпель 6; 7 – № 43, группа 4, штемпель 2; 8 – № 8, штемпель 6; 9 – № 36, штемпель 7; 10 – № 20, штемпель 8; 11 – № 33, штемпель 11; 12 – № 2, штемпель 12; 13 – № 42, штемпель 13; 14 – № 43, штемпель 16; 15 – № 1, штемпель 18; 16 – № 35, штемпель 19; 17 – № 22, группа 4, штемпель 14; 18 – № 46, группа 1, штемпель 13; 19 – № 47, группа 3, штемпель 40.

В дальнейшем мы будем придерживаться этого наименования.

Есть несколько способов определения времени чеканки серебряных проволочных копеек периода единоличного правления Петра I: 1) по дате, сохранившейся на лицевой стороне монеты; 2) по штемпелю лицевой стороны, где изображен всадник с копьем и указана дата чеканки; 3) по штемпелю оборотной стороны, содержащему легенду с титулом правителя; 4) по массе копейки; 5) по наличию буквы «т» в легенде монеты, что указывает на имя Петр.

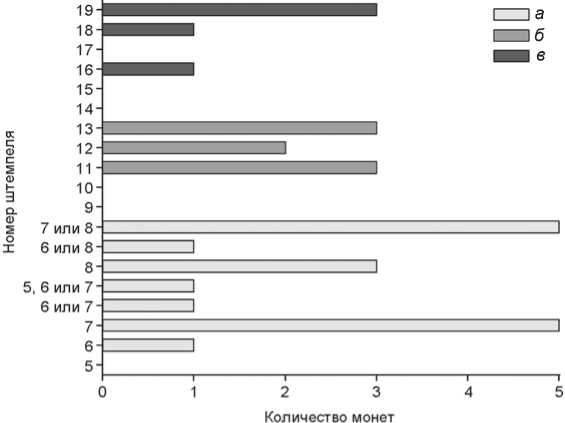

Определение времени чеканки монеты по дате, указанной на ее лицевой стороне, наиболее точное и простое. Но дата сохранилась полно стью только на трех монетах: № 32 – 1703 г., № 35 – 1713 г., № 43 – 1709 г.* (см. таблицу ; рис. 3, 5–7 ; 4, 4 ). По штемпелю лицевой стороны датировке с точностью до года поддаются восемь монет (включая три предыдущие): три 1700 г., по одной 1701, 1702, 1703, 1709, 1713 гг. В Ум-ревинском кладе представлено семь разных лицевых штемпелей (см. таблицу ; рис. 3, 1–7 ; 4, 1–4 ), один встречается дважды (монеты № 46, 49). Благодаря работе, проделанной авторами каталогов, по штемпелю оборотной стороны, отличающейся в целом лучшей сохранностью, можно датировать 34 монеты. В Ум-

Рис. 4. Прорисовки серебряных проволочных копеек.

1 – № 36, группа 1, штемпель 22; 2 – № 40, группа 1, штемпель 15;

3 – № 35, группа 4, штемпель 6; 4 – № 43, группа 4, штемпель 2; 5 – № 33, штемпель 11; 6 – № 42, штемпель 13; 7 – № 43, штемпель 16; 8 – № 20, штемпель 8; 9 – № 22, группа 4, штемпель 14;

10 – № 46, группа 1, штемпель 13; 11 – № 35, штемпель 19;

12 – № 47, группа 3, штемпель 40.

ревинском кладе представлено 13 или 14 штемпелей (некоторые штемпели похожи, а сохранившиеся части оттиска на монете не позволяют однозначно отнести ее к определенному типу) (рис. 5). Сравнение

Рис. 5. Соотношение количества монет со штемпелями оборотных сторон первой ( а ), третьей ( б ) и четвертой ( в ) групп по каталогу 1992 г. [Клещинов, Гришин, 1992].

Рис. 6. Распределение монет по массе.

а – монеты, утратившие значительную часть первоначальной массы; б – средняя масса датированных монет; в – монеты Петра I, масса которых выше установленной; г – монеты, отчеканенные в 1682–1698 гг.; д – монеты, отчеканенные до 1682 г.

результатов датирования монет, имеющих читаемые обе стороны (7 экз.), показало, что даты, определенные по лицевым и оборотным штемпелям, полностью соответствуют друг другу (см. таблицу ).

Установление времени чеканки копеек по их массе – достаточно грубый метод, который по точности значительно уступает перечисленным выше. До 1610 г. масса серебряной проволочной копейки составляла 0,68 г. Затем в течение нескольких лет интервенты выпускали монеты массой 0,48 и 0,56 г. В 1612–1613 гг. народное ополчение чекани- ло в Ярославле копейки по 0,48 г. Такие монеты были в обращении вплоть до начала правления Федора Алексеевича (1676 г.). В 1613–1676 гг. выпускались полушки массой 0,11–0,14 г. В 1620–1630-х гг. в Дании для торговли с карелами чеканились серебряные проволочные копейки по 0,52–0,53 г, в 1676–1682 гг. масса копейки уменьшилась до 0,46 г, в 1682–1698 гг. – до 0,38, а в результате денежной реформы в 1698 г. – до 0,28 г [Спасский, 1962, с. 105–107, 124, 129].

Масса монет Умревинского клада колеблется от 0,04 до 0,47 г. Для 19 экз., «слипшихся» в группы из двух или трех монет, точных данных нет. Масса копеек с читаемой лицевой или оборотной стороной (т.е. полноценных) находится в диапазоне 0,20–0,29 г (см. таблицу), в среднем составляет 0,23 г. Максимальный показатель 0,41 г имеет монета № 8 (штемпель оборотной стороны № 6, чеканка 1696–1704 гг.). Ее масса на 0,13 г больше установленной в 1698 г. и лишь на 0,03 г превышает установленную в 1682–1698 гг., т.е., вероятнее всего, данная копейка отчеканена в 1696–1698 гг. Монета № 82 чеканки 1701–1709 гг. имеет массу 0,35 г, а № 14 1696–1704 гг. – 0,32 г. Учитывая этот факт, к копейкам 1698–1717 гг. можно отнести все монеты, масса которых меньше или равна 0,35 г. Три монеты в кладе (помимо № 8) имеют массу, превышающую этот показатель, – 0,36, 0,37 и 0,47 г. Они не подлежат идентификации по штемпелям. Первые две монеты по своей массе близки тем, что чеканились в 1682–1698 гг. (0,38 г), а третья – разным типам копеек, выпускавшихся с 1610 по 1682 г., т.е. это единствен- ная монета в кладе, которую по данному признаку можно обоснованно отнести к допетровской эпохе (рис. 6).

Масса монеты менее 0,20 г может быть объяснена несколькими причинами. Первая – утрата значительной ее части в про- цессе обращения. При этом полно стью стираются изображения на монете (копейка № 48 единственная с читаемой стороной, имеющая массу менее 0,20 г). Вторая возможная причина – потеря массы вследствие нахождения в культурном слое в течение 250–300 лет. Значение этого фактора не стоит переоценивать. Кроме клада, коллекция серебряных проволочных копеек Умревинского острога включает еще одну монету (штемпель оборотной стороны № 23, 1716 или 1717 г. [Клещинов, Гришин, 2005]), обнаруженную на территории посада (рис. 7). Состояние ее оборотной сторо- ны характеризуется как отличное. Из 107 экз. клада по степени сохранности с этой монетой могут сравниться лишь копейки № 35 и 47 (см. рис. 3, 16, 19; 4, 11, 12). Залегая, как и клад, в верхнем слое почвы, она сохранила первоначальное изображение на оборотной стороне. Это позволяет предположить, что монеты клада утратили различимые оттиски штемпелей не в результате нахождения в почве в течение длительного времени, а изначально, на момент попадания в культурный слой, были в плохом состоянии. Третья причина заключается в особенностях обращения серебряных проволочных копеек, которые подвергались разделению на несколько равных частей, служивших разменной монетой. В Умревинском кладе 5 экз. имеют признаки, позволяющие предполагать, что они использовались в этом качестве, – четыре половины и одна четвертая часть копейки. Не стоит также исключать и возможность присутствия в составе клада нескольких полушек 1613–1676 гг., масса которых составляла 0,11–0,14 г.

Датирование копеек по наличию буквы «т» в легенде (указывает на имя Петр) – наиболее грубый метод, т.к. позволяет лишь отнести монету ко времени соправления Петра I с Иваном Алексеевичем или единоличного его правления, т.е. к периоду 1682–1717 гг. Буква «т» сохранилась на 22 монетах.

После того как идентифицированы штемпели лицевых и оборотных сторон, не представляет сложности определить место чеканки монеты. На Старом монетном дворе, который фактически представлен тремя денежными дворами в Москве, было изготовлено 19 экз., на Кадашевском – 16. Место чеканки остальных монет определить невозможно.

Обсуждение результатов

Большинство монет с установленной датой чеканки (29 из 35) отчеканены в 1696–1709 гг. (в среднем 2,1 монеты в год), шесть – в 1709–1717 гг. (в среднем 0,7 монеты в год). И.Г. Спасский указывает на то, что в последние годы объем чеканки серебряных проволочных копеек существенно упал и носил символический характер [1962, с. 131]. На основании этих данных можно предположить, что монетный клад окончательно сформировался не раньше, чем в самом конце периода обращения серебряных проволочных копеек. Следовательно, он не мог попасть в культурный слой Умревинского острога (основан в 1703 г.) ранее второй половины 20-х гг. XVIII в.

Клад был обнаружен на посаде, вблизи острога. Анализ нумизматической коллекции Умревинского острога свидетельствует о том, что посад начал формироваться не раньше середины четвертого десятилетия XVIII в. Поэтому и клад мог появиться там не ра-

Рис. 7. Оборотная сторона серебряной проволочной копейки с дороги посада Умревинского острога.

Рис. 8. Монеты с отверстиями.

нее этого времени, когда серебряные проволочные копейки уже были выведены из обращения [Горохов, 2011, с. 227]. В пользу такого вывода также свидетельствует то, что он был обнаружен в слое золы (признак хозяйственной деятельности) и вместе с остатками бересты, т.е. оказался в слое золы не в результате пожара, а вследствие целенаправленного размещения.

Тридцать четыре копейки из клада имеют признаки оплавления. Происхождение оплавившихся монет, вероятно, связано с пожарами в бытовых, хозяйственных, административных и (или) оборонительных сооружениях. В нумизматической коллекции Умревин-ского острога обнаружено несколько таких монет. Все они отчеканены в 1740-х гг. Это позволяет предположить, что в 1750-х гг. на посаде Умревинского острога произошел пожар, вследствие чего часть монет клада могла оплавиться. Если они пострадали в результате именно этого пожара, то время отложения клада в культурном слое следует отне сти ко второй половине XVIII в.

По меньшей мере на 10 монетах имеются отверстия или следы того, что некогда они были (рис. 8). Это свидетельствует об использовании некоторых проволочных копеек в качестве украшений, нашивавшихся на предметы одежды. Подавляющее большинство таких монет не имеет признаков наличия изображений. Вероятно, украшения изготавливались из копеек, полностью утративших оттиски штемпелей, т.е. тех, которые не могли уже использоваться в качестве денег. И.Г. Спасский сообщает, что, например, у мордвы такого рода изделия можно обнаружить в составе кладов [1962, с. 125].

Выводы

Умревинский клад серебряных проволочных копеек, вероятно, является кладом монетного серебра. В пользу такого вывода можно привести ряд аргументов. Во-первых, в составе клада присутствует много серебряных пластинок с отсутствующими или нечитаемыми изображениями на лицевой и оборотной стороне. Если монета утрачивала разборчивые оттиски штемпелей, то она, вероятно, не могла использоваться как платежное средство, поскольку именно изображение, которое наносилось на денежном дворе, являлось гарантией того, что данный небольшой кусок металла имеет установленную долю серебра. В кладе 34 копейки с полностью отсутствующими изображениями на обеих сторонах (38 % от общего количества пригодных для анализа монет). Вероятно, будет правильным отнести к этой группе и монеты с едва различимыми, но нечитаемыми оттисками штемпелей. В таком случае число копеек, не являющихся законным платежным средством, составит 54 (60 %). Дополнительным аргументом может служить статистика, приведенная В.Н. Клещиновым и И.В. Гришиным: 25–30 % серебряных проволочных копеек 1696–1717 гг. имеют читаемые даты чеканки [2005, с. 4]. В составе Умревинского клада есть лишь три такие копейки, т.е. 3,4 % от числа отдельных монет (88 шт.), что почти в 7–10 раз меньше, чем в среднем по монетам данного типа.

Во-вторых, клад не мог сформироваться ранее второй половины 1720-х гг. С учетом места и условий его обнаружения, результатов анализа нумизматической коллекции Умревинского острога, а также данных археологического исследования памятника, скорее всего, клад попал в культурный слой не раньше второй половины четвертого десятилетия XVIII в., когда начал формироваться посад, т.е. спустя минимум 20 лет после того, как серебряные проволочные копейки были выведены из обращения, когда они сохраняли свою ценность только как изделия, содержащие серебро. В-третьих, по меньшей мере 10 монет имеют отверстия, расположенные на крае. Такие отверстия делало аборигенное население Сибири с целью украшения монетами предметов одежды.

В целом можно отметить высокий информационный потенциал как отдельных нумизматических находок, так и кладов, если результаты их анализа рассматривать во взаимосвязи с данными археологических исследований.

Список литературы Умревинский клад серебряных проволочных копеек времени правления Петра I

- Горохов С.В. Информационный потенциал нумизматических коллекций Умревинского острога и Мангазеи // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История и филология. 2011. - Т. 10, вып. 3. - С. 219-228

- Клещинов В.Н., Гришин И.В. Определитель лицевых сторон проволочных копеек царя Петра Алексеевича. - М.: Ириус, 1992. - 33 с

- Клещинов В.Н., Гришин И. В. Каталог русских средневековых монет времени единоличного правления царя Петра Алексеевича (1696-1717 гг.). - М.: Ленард, 2005. - 80 с

- Спасский И.Г. Русская монетная система. - Л.: Гос. Эрмитаж, 1962. - 174 с