Унификация компонентов огневой подготовки «упражнения стрельб» и «применение огнестрельного оружия»

Автор: Лупырь В.Г., Филиппов О.Ю., Попов А.А.

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Общая педагогика. Теория и методика профессионального образования, обучения и воспитания

Статья в выпуске: 3 (98), 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальность и значимость формирования профессиональных компетенций правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия, в том числе посредством унификации компонентов «упражнения стрельб» и «применение огнестрельного оружия», предопределяют дальнейшую эволюцию системы профессиональной служебной и физической подготовки с последующим преобразованием в практико-ориентированную конструкцию. Цель - исследовать феномен унификации; обосновать целесообразность применения в учебном процессе модифицированных мишеней с использованием графической иллюстрации правовых норм применения огнестрельного оружия.

Унификация, упражнения стрельб, применение огнестрельного оружия, визуализация, профессиональные компетенции, огневая подготовка, курсанты мвд России

Короткий адрес: https://sciup.org/149146197

IDR: 149146197 | УДК: 377 | DOI: 10.24412/1999-6241-2024-398-337-343

Текст научной статьи Унификация компонентов огневой подготовки «упражнения стрельб» и «применение огнестрельного оружия»

Valery G. Lupyr’, Candidate of Science (in Pedagogy), Associate-Professor, Professor at the chair of Firearms’ Training 1; ;

Oleg Yu. Filippov, Candidate of Science (in Law), Associate-Professor, chief of the chair of Economic Theory and Financial Law 1; ;

Актуальность, значимость и сущность проблемы. По мере приобретения системного характера профессиональной служебной и физической подготовки предложенная унификация компонентов «упражнения стрельб» и «применение огнестрельного оружия» становится своеобразным механизмом упрощения процесса формирования компетенций правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия посредством взаимодействия между собой компонентов, с использованием визуализации правовых норм, регламентирующих основания и порядок применения табельного оружия.

Цель — исследовать феномен унификации; обосновать целесообразность применения в учебном процессе модифицированных мишеней с использованием графической иллюстрации правовых норм применения огнестрельного оружия.

Воспроизведение обобщенных представлений о закономерных связях исследуемых компонентов есть процесс движения научной мысли к познанию, основу которого составляет отражение объективной действительности в сознании человека в процессе его профессиональной деятельности, именуемой практикой. Понятие «связь» входит в любое определение системы и обеспечивает возникновение и сохранение ее целостных свойств. Это понятие одновременно характеризует и строение (статику), и функционирование (динамику) системы. Однако понятия, определяющие строение и функционирование системы профессионально-служебной подготовки в рассматриваемом нами аспекте, не всегда совпадают с их значением как специальных терминов системного описания и анализа объектов. Это объясняется, по нашему мнению, тем, что особенность формирования профессиональных компетенций правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия не в полной мере воспринимается специалистами, участвующими в данном процессе, в качестве проблемы соотношения фундаментального и прикладного аспектов обучения. В более широком понимании это проблема взаимосвязи методики обучения навыкам стрельбы с процессом формирования профессиональных компетенций правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия.

В значительной степени репродуктивный характер научно-методической литературы, отражающей вопросы практики применения огнестрельного оружия, является формальным, рассматривается как учебный прием, т. е. требует только памяти обучающегося. В результате, формирование профессиональных компетенций правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия сводится к знанию статей Федерального закона «О полиции» (далее — Закон о полиции) 1, отражающих право на порядок применения и применение огнестрельного оружия. Существующая практика оценивания знаний содержания текста статей не в полной мере отражает уровень формирования компетенций, т. е. реальные шаги от формирования навыков прицельной стрельбы в рамках компонента «упражнения стрельб» к активному системному процессу подготовки сотрудников полиции к применению оружия трудноразличимы. Данное обстоятельство препятствует сближению компонентов «упражнения стрельб» и «применение огнестрельного оружия», затрудняет и оставляет без внимания процесс формирования данных компетенций.

Необходимо отметить, периоду конца ХХ — начала ХХI вв. свойственно особое положение в сфере познания, которое в целом для понимания сущности термина «унификация» может быть представлено в форме междисциплинарной интеграции. В философском контексте интеграция выступает как «сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разрозненных частей и элементов» 2. Следовательно, интеграция — это не просто суммирование элементов, а их неразрывное единение, образующее новое качественное состояние, устойчивую целостную педагогическую систему. Определяющей стороной целого является единство всех компонентов объекта, его свойств, внутренних процессов и связей.

Таким образом, сущность унификации заключается в единении исследуемых компонентов, визуализации правовых основ применения оружия, разработке оптического изображения мишеней (рисунки, фотографии), отражающих целостный образ содержания ст. 23 «Применение огнестрельного оружия» Закона о полиции. Использование принципа наглядности позволит обучающимся понять, увидеть и получить представление о формируемых навыках правомерного применения огнестрельного оружия.

По мнению В. Н. Волковой и А. А. Денисова, унификация — это разновидность систематизации, которая преследует цель логического взаимодействия рассматриваемых компонентов с последующим преобразованием в практикоориентированную конструкцию с определенной системой междисциплинарных понятий [1, с. 25].

Теоретические предпосылки и обзор проблемы. Потребность в унификации компонентов «упражнения стрельб» и «применение огнестрельного оружия» возникает в связи с тем, что на сегодняшний день в системе МВД России не уделяется внимание разработке методики формирования профессиональной компетенции «правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия».

Как указывает А. Ю. Нестеров, обучение сотрудников органов внутренних дел в области огневой подготовки строится на технической и психологической составляющих. Первая направлена на усвоение устойчивых навыков в ограниченное время и без промахов, гарантированное поражение цели с определенного расстояния. Вторая прививает навык быстрого принятия решения о правомерности применения огнестрельного оружия в случае необходимости этого в реальной ситуации служебной деятельности сотрудника ОВД [2, с. 50].

Если методика обучения навыкам стрельбы из огнестрельного оружия (компонент «упражнения стрельб»)

разработана и эффективно используется в учебном процессе вузов МВД России, то методике обучения применению огнестрельного оружия (компонент «применение огнестрельного оружия») внимание в организационном и методическом плане уделяется недостаточно. Представим более детальный анализ.

В организационном плане мы выделяем следующие проблемы.

-

1. Тематическое построение содержания рабочих программ дисциплины «Огневая подготовка» не меняется с прошлого века. Практически никаких новаций не внесли Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (далее — ФГОС ВО). И теоретический, и практический разделы дисциплины, названия изучаемых тем (приемы и правила стрельбы из пистолета, автомата; учебные стрельбы; контрольные стрельбы) остаются прежними многие десятилетия. Консервативность дисциплины не предусматривает осмысления системы формирования компетенций в сфере правоприменительной практики. Как правило, возникают вопросы понимания специалистами огневой подготовки назначения формируемых навыков меткого выстрела. Подготовка к участию в контртеррористической операции существенно отличается от подготовки к участию в охране общественного порядка (далее — ООП). В первом случае обучение и совершенствование навыков стрельбы с применением методики «Практической стрельбы» идеально интегрируется в требования практики. При ООП в первую очередь будут востребованы знания норм правомерного применения оружия с соблюдением принципа минимизации причинения вреда жизни и здоровью.

-

2. Надпредметность компетенции. При формировании навыков эффективного и правомерного применения огнестрельного оружия необходимо участие в учебном процессе преподавателей двух кафедр — административной деятельности полиции и огневой подготовки.

Иными словами, система плохо поддается управлению имеющимся набором нормативно-правовых и организационных механизмов, не отвечает современным представлениям о системности образования [3].

Данная организация учебного процесса носит комплексный характер, для чего необходимо внести соответствующие изменения (дополнения) в рабочие программы вышеуказанных дисциплин и планы практических занятий. Заключительным этапом организации комплексных занятий является совместное тематическое планирование кафедр огневой подготовки и административной деятельности полиции.

Бурное развитие такого направления, как «Практическая стрельба», привело к тому, что многие важные методические закономерности формирования профессиональных компетенций правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия временно оказались как бы за рамками науки. Теоретически существует траектория движения от обучения навыкам стрельбы к конечному результату, формированию компетенций. Вполне возможно, что это повлияет на эволюцию методики огневой подготовки в ву- зах МВД России. Это значит, что различные методические приемы должны независимо друг от друга двигаться по одним и тем же траекториям к конечной цели — выполнение требований ФГОС ВО.

Кроме того, стандартизация в образовании отличается сложностью назначения профессиональных стандартов. Чтобы получить лицензию, образовательная организация должна выполнять требования ФГОС ВО к кадрам, материально-техническим условиям, оборудованию помещений, библиотекам, учебникам, электронным системам и пр. И как следствие, в процессе лицензирования вуза субъект, который выдает лицензию, не обязан понимать особенности преподавания специальных дисциплин, проверять, сформированы ли профессиональные компетенции и осуществляется ли контроль формирования компетенций.

Получается, что ФГОС ВО используется как инструмент государственного контроля, а учебная деятельность педагогического состава осуществляется как бы сама по себе.

Проблемы в методическом аспекте: в настоящее время предпринимаются попытки приблизить условия выполнения упражнений к правоприменительной практике. Но оценивать правомерность применения оружия в соответствии с Законом о полиции в рамках представленных упражнений стрельб затруднительно. По нашему мнению, данную проблему можно устранить в процессе педагогического проектирования комплексных занятий.

Необходимо помнить, что компетенция, в отличие от предметных знаний и умений, имеет интегративную природу, она несводима к механической сумме знаний и способов действий, полученных в ходе изучения предметов [4]. Следовательно, за формирование компетенций не могут «отвечать» только отдельные учебные дисциплины.

К средствам обучения относятся разработанные ситуационные задачи в рамках упражнений стрельб, а к методам обучения — формы проведения занятий — комплексиро-вание с использованием междисциплинарной интеграции, т. е. решение ситуационных задач с практической стрельбой в ходе комплексных занятий на основе междисциплинарной интеграции. Содержание ситуационных задач должно отражать требования каждой части ст. 23 «Применение огнестрельного оружия», а также ст. 19 о порядке применения огнестрельного оружия Закона о полиции. Данный подход соответствует не только требованиям ФГОС ВО, но и практики.

Чтобы понять, на каких принципах происходило становление методики огневой подготовки в рабочекрестьянской, а затем советской милиции, мы обратились к педагогической ретроспективе подготовки сотрудников полиции к применению огнестрельного оружия.

Что касается довоенного периода, то анализ методик обучения стрельбы позволяет сделать вывод о том, что курсы стрельб рабоче-крестьянской милиции повторяли упражнения курсов стрельб РККА [5]. Курсы стрельб для сотрудников органов внутренних дел 1947, 1949, 1954, 1975 и 1988 гг. представляли собой перечень упражнений стрельбы из пистолета и автомата 3. В курсе стрельб 1988 г. впервые появляются намеки на умелое владение оружием при выполнении оперативно-служебных задач.

На развитие учебного процесса по огневой подготовке как в учебных заведениях, так и в подразделениях МВД России не мог не сказаться тот факт, что до принятия в 1991 г. Закона РСФСР «О милиции» 4 сотрудники органов внутренних дел, не защищенные в социально-правовом плане, часто отказывались от применения или использования табельного оружия, опасаясь негативных последствий. Огнестрельное оружие применялось в основном при проведении специальных операций. Таким образом, практика применения и использования табельного оружия сотрудниками не оказывала влияния на развитие методики обучения навыкам стрельбы.

В период с 1945 г. по 1990 г. активно развивалась методика спортивной стрельбы, большое внимание в спорте уделялось подготовительным упражнениям, с помощью которых отрабатывались навыки устойчивости системы «стрелок-оружие», правильного прицеливания и спуска курка.

Обострение криминогенной обстановки в России в 1990-х гг. способствовало резкому увеличению числа случаев применения и использования табельного огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел. Методы обучения становятся все более совершенными, появляется методика обучения стрельбе с двух рук, стрельба сдвоенными выстрелами (флэш), стрельба на короткие дистанции и из различных положений, скоростная стрельба, инстинктивная стрельба, стрельба при недостаточной освещенности ночью и т. д. Данные методики позволяли более качественно и эффективно осуществлять подготовку сотрудников.

Таким образом, система обучения сотрудников правоохранительных органов формировалась на основе спортивных и армейских методик. Заимствование техники и методики стрельбы, разработанных в армии, сохранялось вплоть до XX в., пока курсы стрельб не были интегрированы в применении полицейской силы в правовой аспект.

В настоящее время введены в действие ФГОС ВО, где указывается, что сотрудник полиции должен обладать компетенцией «эффективно и правомерно применять огнестрельное оружие». В ведомственных нормативных актах появились аналогичные формулировки. Более того, в стрелковых упражнениях, кроме ростовых и грудных мишеней, стали использоваться мишени, которые соответствуют положениям той или иной части ст. 23 Закона о полиции.

Оба компонента должны решать одну задачу — готовить выпускников вуза правомерно и эффективно применять табельное оружие в процессе оперативно-служебной деятельности, но педагогическая практика показывает, что эти компоненты не приведены к единой форме, как следствие, разработке методики обучения «правомерно и эффективно применять огнестрельное оружия» внимание уделяется недостаточно.

Материалы и методы

Методы теоретического исследования: анализ истории научной визуализации; анализ процесса унификации в юридическом праве; анализ философских, методологических, педагогических, методических источников и документов, отражающих интеграционные аспекты в образовании; анализ исторических и архивных документов; анализ практики применения табельного оружия сотрудниками полиции; моделирование ситуационных задач по применению огнестрельного оружия.

Изучение опыта служебно-боевой подготовки (использования силы) полицейских зарубежных государств осуществлялось нами в целях анализа новейших научных методик при подготовке полицейских Франции, Израиля, Великобритании, Испании [6, с. 86–90], Германии [7, с. 147–149] и США [8] к использованию силы при обеспечении общественной безопасности. Обобщение современных методик в огневой подготовке полицейских зарубежных государств позволяет устранить неопределенность и субъективность в процессе разработки унифицированной методики формирования компетенций правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия.

Результаты и обсуждение

На основе проведенного анализа специальной научнометодической литературы мы рассматриваем унификацию как совокупность общих принципов отбора содержания тематического планирования в процессе изучения дисциплин «Огневая подготовка» и «Административная деятельность полиции».

Правильность выбранного нами направления подтверждает мнение некоторых авторов о том, что унификация является разновидностью систематизации, имеющей целью распределение предметов в определенном порядке и последовательности, образующем четкую систему, удобную для пользования.

Таким образом, унификация — это приведение компонентов к единой форме не только визуального восприятия ситуаций, но и их практического объединения в одно целое задание при помощи моделирования ситуационных задач.

В ходе профессионально-служебной подготовки в вузах МВД России больше всего возникает противоречий требованиям практики в процессе формирования профессиональной компетенции «правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия». Данный вывод основан на проведенных нами исследованиях [9, с. 12–15], которые показали наличие противоречий в логике содержания ведомственных нормативных актов и федерального закона.

Кроме того, многообразие схожих по значению и смысловому содержанию объектов порядка применения, запретов и ограничений, связанных с применением огнестрельного оружия, гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции ведут к значительному снижению эффективности деятельности сотрудников полиции даже в тех случаях, когда применение оружия являлось необ- ходимой мерой для задержания правонарушителя. Так, в обзоре о практике применения сотрудниками органов внутренних дел физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при выполнении задач по охране общественного порядка приводится пример, когда «участковый уполномоченный при задержании правонарушителя, вооруженного ножом, позволил последнему захватить свою руку с табельным оружием с целью завладеть им» 5.

Исследуя содержание компонентов, необходимо определиться, в чью пользу должно быть соотношение «удельного веса» распределения учебного времени при формировании компетенций.

Таким образом, унификация рассматриваемых компонентов заключается в интеграции стрелковых упражнений в требования Закона о полиции в целях возможности прямого переноса эффекта формируемых навыков стрельбы на сферу профессиональной деятельности. При визуализации информации акцент делается на реалистичном изображении компонентов. Данный подход отражает логическую взаимосвязь теоретических и практических учебных дисциплин, т. е. взаимодействие нормативных правовых ведомственных актов, в частности Порядка организации подготовки кадров 6, дисциплины «Огневая подготовка», Закона о полиции и ФГОС ВО.

Рассмотрим более подробно решение ситуационной задачи, соответствующей п. 1 ч. 1 ст. 23 Закона о полиции, закрепляющему основание для применения оружия сотрудником полиции для защиты другого лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья.

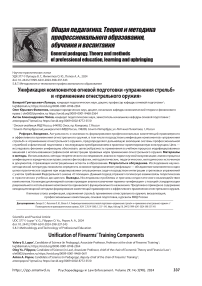

Рис. 1. Моделирование ситуационной задачи № 1 ( Fig. 1. Моdelling situation task No. 1)

Первая ситуационная задача (рис. 1). Исходное положение: расстояние между сотрудником полиции и преступником — 15 м. Оружие у сотрудника в кобуре. Начало развития ситуации: движение мишени-преступника в сторону сотрудника полиции с угрозой нанесения удара ножом сверху (нож в правой руке).

С начала развития ситуации сотрудник полиции извлекает оружие из кобуры, приводит его в готовность и в соответствии с ч. 1 ст. 19 Закона о полиции, предусматри- вающей обязанность сообщить лицу о том, что он является сотрудником полиции, и предупредить о своем намерении, подает команду «Стой, полиция, стрелять буду!». В этом случае помощник руководителя стрельб останавливает движение мишенного поля, на котором закреплена мишень преступника, переключением тумблера в положение «стоп» на пульте управления. Правильное решение — производство выстрела на поражение не осуществляется.

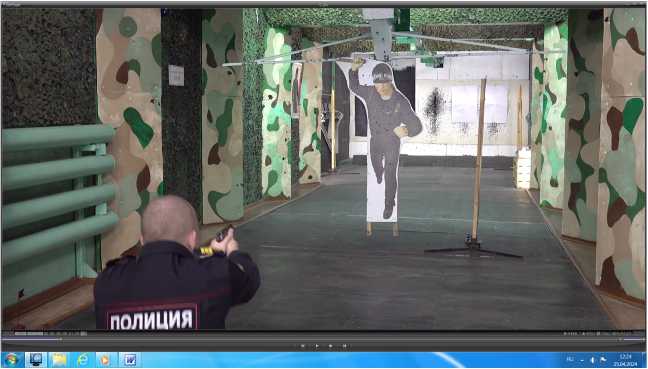

Вторая ситуационная задача (рис. 2). Исходное положение: то же. Оружие у сотрудника в кобуре. Начало развития ситуации: то же. Действия сотрудника полиции — те же.

Рис. 2. Моделирование ситуационной задачи № 2 ( Fig. 2. Моdelling situation task No. 2)

Дальнейшее развитие ситуации: после команды сотрудника полиции «Стой, полиция, стрелять буду!» движение мишени в его сторону продолжается. Сотрудник производит прицеливание и выстрел в сторону преступника с учетом требования о минимизации причиненного ущерба в соответствии с ч. 3 ст. 19 Закона о полиции.

Правильное решение — производство выстрела на поражение в область правой руки.

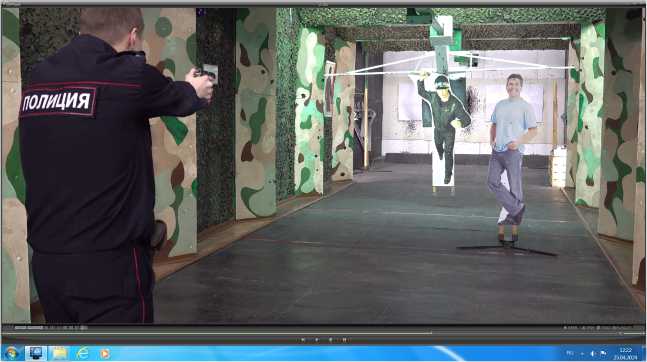

Третья ситуационная задача (рис. 3). Исходное положение: расстояние то же. С правой стороны от мишени, изображающей преступника, вооруженного ножом, на расстоянии 1 м располагается мишень с фигурой гражданского лица. Оружие у сотрудника в кобуре. Начало развития ситуации: движение мишени, обозначающей преступника с ножом в правой руке, в сторону сотрудника полиции.

Рис. 3. Моделирование ситуационной задачи № 3 ( Fig. 3. Моdelling situation task No.3)

С начала развития ситуации сотрудник полиции извлекает оружие из кобуры, приводит его в готовность и в соответствии с ч. 1 ст. 19, предусматривающей обязанность сообщить лицу о том, что он является сотрудником поли- ции, и предупредить о своем намерении, подает команду «Стой, полиция, стрелять буду!».

Дальнейшее развитие ситуации: после команды сотрудника полиции «Стой, полиция, стрелять буду!» движение мишени в его сторону продолжается. Сотрудник производит прицеливание и выстрел в сторону преступника с учетом требования о минимизации причиненного ущерба в соответствии с ч. 3 ст. 19 Закона о полиции.

Правильное решение — перемещение сотрудника полиции влево в целях изменения направления выстрела и исключения поражения гражданского лица с учетом положения ч. 6 ст. 23 Закона о полиции, запрещающего применение огнестрельного оружия при значительном скоплении граждан, если в результате этого могут пострадать случайные лица, и производство выстрела на поражение в область правой руки.

Подводя итог, можно сказать, что разработка методики формирования профессиональных компетенций правомерного и эффективного применения оружия должна осуществляться на принципах предложенной нами ранее междисциплинарной методологии ситуационного подхода в огневой подготовке курсантов МВД России [10, с. 210–216].

Таким образом, унификация позволяет говорить о совместимости этих двух компонентов, которые можно варьировать в различных объемах, в зависимости от соответствия установленным нормам и требованиям на определенном этапе профессионально-прикладной подготовки. В данном случае особенно важно не упускать из виду магистральные тенденции принципа «прикладности» [11, с. 45–49]. Термин «прикладность» подчеркивает сугубо утилитарную про-филированность профессиональной подготовки применительно к правоохранительной деятельности.

Для того чтобы правильно выбирать необходимые элементы, связи, их свойства и другие составляющие, входящие в принятое определение «упражнения стрельб» и «применение огнестрельного оружия», необходимо при первоначальном формировании вербального представления унификации в одинаковом смысле использовать понятия этих компонентов. Понятия, характеризующие строение и функционирование системы профессиональнослужебной подготовки, не всегда совпадают с их значением как специальных терминов системного описания и анализа объектов. Это связано, по нашему мнению, с рядом причин:

— не решен вопрос о достаточности и полноте связей между компонентами «упражнения стрельб» и «применение огнестрельного оружия»;

— на практике возникают противоречия между относительной устойчивостью теории и исключительной изменчивостью обстановки в ситуациях применения огнестрельного оружия. В каждой ситуации применения огнестрельного оружия основания для этого проявляются в виде противоречивых тенденций, а не реализуются однозначно;

— отсутствует возможность визуального восприятия норм применения огнестрельного оружия, что приводит к непониманию алгоритма двигательных действий в ситуации.

Выводы

Применение унификации позволит разработать методику формирования компетенций правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия, что в последующем приведет к обобщению разрозненных компонентов, представлений о закономерностях практической действительности в рассматриваемом нами аспекте.

Данное обстоятельство подтверждает объективную необходимость научного обоснования перехода к педагогической системе формирования профессиональной компетенции правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия, основу которой составляла бы междисциплинарная методология ситуационного подхода.

Область применения и перспективы. Унификация является разновидностью систематизации, которая имеет целью распределение предметов в определенном порядке и последовательности, образующее четкую систему, удобную для пользования. На междисциплинарной основе проведен анализ назначения термина «унификация» с позиций стандартизации рационального использования компонентов одинакового функционального назначения. Предложено примерное содержание междисциплинарной методики формирования компетенций правомерного и эффективного применения огнестрельного оружия.

Список литературы Унификация компонентов огневой подготовки «упражнения стрельб» и «применение огнестрельного оружия»

- Волкова В. Н., Денисов А. А. Теория систем: учеб. пособие. М., 2006. 250 с.

- Нестеров А. Ю. Организация и научно-методическое обеспечение огневой подготовки в системе профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников ОВД: дис.... канд. пед. наук. М., 2023. 50 с.

- Лихолетов В. В., Абдулин А. Г., Караваев А. Ф. Нужен новый ликбез: старые и новые проблемы системы воспитания и образования в России // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2023. Т. 28, № 2(93). С. 161-176. http//doi.org/10.24412/1999-2023-293-161-176.

- Ибрагимов И. Г. Методологические и прикладные проблемы развития дидактики профессиональной школы // Педагогика. 2014. № 8. С. 3-12.

- Щипин А. И. Методика поэтапной огневой подготовки курсантов образовательных учреждений МВД России: дис.... канд. пед. наук. М., 1999. 187 с.

- Цветков В. Л. Полицейская психология: опыт Испании // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 4(59). С. 86-90.

- Калинников А. С. Особенности служебно-боевой подготовки курсантов школы полиции (Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, Германия) // II Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии»: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Калининград, 2014. С. 147-149.

- Stephen T. Holms. Defining th e Occupational Definition of Police Excessive Force. University of Cincinnati. 1997. 166 c.

- Лупырь В. Г. Организационно-педагогические условия профессиональной служебной и физической подготовки курсантов МВД России (междисциплинарный аспект) // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 2(61). С. 12-15.

- Лупырь В. Г. Междисциплинарная методология ситуационного подхода в огневой подготовке курсантов МВД России // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2023. Т. 28, № 2(93). С. 210-216. https^/doi^g/M. 24412/1999-6241-2023-293-210-216.

- Матвеев Л. П., Полянский В. П. Прикладность физической культуры: понятийные основы и их конкретизация в современных условиях // Теория и практика физической культуры. 1996. № 7. С. 45-59.