Уникальная ткань с городища Джеты-Асар-2 (Восточное Приаралье) в контексте центрально-азиатской текстильной традиции

Автор: Полосьмак Н.В., Карпова Е.В., Амосов Е.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты междисциплинарного исследования фрагмента изделия из шерстяной ткани, обнаруженного на памятнике джеты-асарской культуры (конец IV в. до н.э. - начало I в. н.э.) в центре Туранской низменности. Приводятся данные анализа красителей и технологические характеристики ткани. Подробно рассматривается вытканный на ней орнамент. Проводится сравнительный анализ ткани из Восточного Приаралья и гобеленовых тканей из могильника Шанпула (Синьцзян, Китай). Обсуждается предположение о том, что исследуемая ткань была изготовлена в Шанпульском оазисе Синьцзяна. В Восточное Приаралье ткань попала с торговцами по Шелковому пути. До настоящего времени этот вид ткани связывали исключительно с жителями Шанпульского оазиса, он не был обнаружен в других местах, тем более так далеко на западе. Вероятно, изготовленные в Шанпуле красочные шерстяные полосы гобеленовой ткани с изображениями зверей, птиц, людей, фантастических существ, гор, деревьев и цветов были востребованным товаром. Выдвинуто предположение о том, что текстильная традиция, в которой выполнены шерстяные гобеленовые полосы ткани, считавшиеся уникальными, характерными только для жителей этого оазиса, была распространена гораздо шире, чем предполагалось ранее. Образы людей, животных, растений, орнаментальные мотивы, воспроизведенные на ткани, имеют широкий круг аналогов среди материалов раннего железного века евразийских степей, гор и предгорий. Жители Шанпулы использовали эти ткани для украшения юбок. В других культурах назначение необычных гобеленовых тканей было более разнообразным.

Текстиль, шанпула, синьцзян, джетыасарская культура, восточное приаралье, междисциплинарное исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146014

IDR: 145146014 | УДК: 903 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.3.050-058

Текст научной статьи Уникальная ткань с городища Джеты-Асар-2 (Восточное Приаралье) в контексте центрально-азиатской текстильной традиции

Текстиль является уникальным археологическим источником. Он крайне редко встречается в археологических памятниках. Только такие регионы, как Синьцзян или Египет могут похвастаться изобилием древних тканей и изделий из них. Образцы древнего текстиля, сохранившиеся, как правило, фрагментарно, имеют большую ценность как важные носители научной информации. К таким находкам можно причислить и текстиль, обнаруженный на памятниках джеты-асарской культуры в Восточном Приаралье.

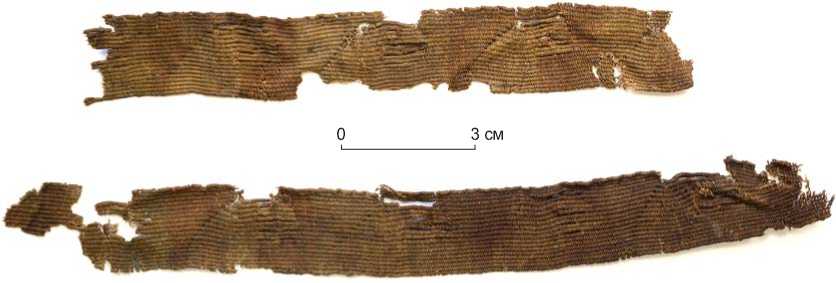

В 1973 г. во время раскопок на городище Джеты-асар-2 (VII–VI вв. до н.э. – III–IV вв. н.э.) Хорезмской археолого-этнографической экспедицией Института этнографии АН СССР (сегодня – Институт этнологии и антропологии РАН), возглавляемой Л.М. Левиной, на ступенях лестницы внутри сводчатой стрелковой галереи (культурный слой 9) был обнаружен белый войлочный коврик прямоугольной формы. Как пишет руководитель раскопок, «речь идет о вторичном использовании чепрака» [Левина, 1996, с. 217]. По периметру коврик был обшит «полосой безворсового шерстяного ковра, тканного в паласной технике».

Тогда же эта редкая находка стала объектом исследования специалиста по древнему текстилю А.К. Елкиной. Ею было установлено, что вытканный узор – «это раппорт, повторяющийся через 12–13 см, узор состоит из двух мотивов: в одной половине располагается животное (лошадь), высотой в ширину ленты каймы, второй же мотив – два одинаковых изображения (возможно также животное), располагающиеся одно над другим. Эти оба мотива в следующем раппорте вытканы перевернутыми» [Там же]. Были определены вещества, которые использовались для окрашивания ниток шерстяной ткани. Установлено, что «красный и розовый цвета были получены с использованием марены красильной, синий – индиго, желтый – возможно, какого-то местного растения, зеленый – результат крашения желтым по голубому» [Там же]. Метод, с помощью которого производилось определение красителей, к сожалению, не указан.

Поводом для нового исследования ткани стало появление данных об обнаружении в последние годы многочисленных остатков изделий из шерстяного текстиля в погребениях на территории Синьцзяна. С введением этих материалов в научный оборот открылась перспектива рассмотреть текстиль, найденный на памятнике джеты-асарской культуры, в историческом контексте.

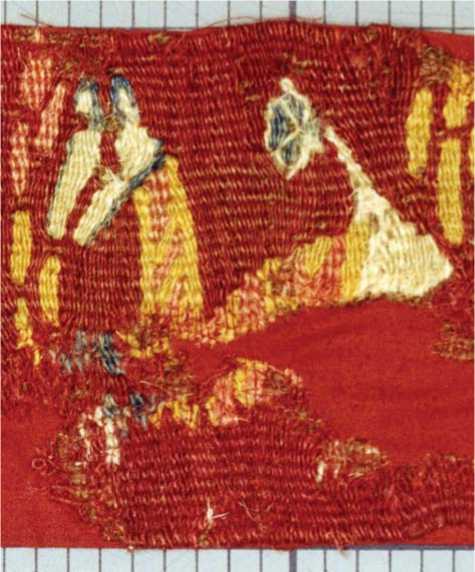

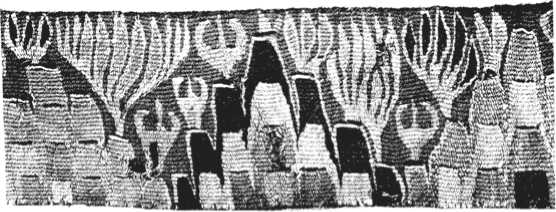

В 2002 г. мы получили возможность еще раз всесторонне изучить описанную ткань и сделать ее цветное фото* (рис. 1). В книге, по священной этнокультурной истории Восточного Приаралья , в которой ткань опубликована, к сожалению, приведена только черно-белая прорисовка [Левина, 1996, с. 315, рис. 120], не отражающая богатство и яркость красок, а мелкий формат изображения не дает возможность увидеть все детали узора.

Задачи нашего исследования – определить с помощью современных методов и приборов вещества, которые использовались для окрашивания шерстяных нитей, дать характеристику технологических особенностей изделия, описать и интерпретировать вытканные изображения. Анализ проводился в Химическом исследовательском центре коллективного пользования СО РАН.

Характеристика ткани из памятника Джеты-асар-2

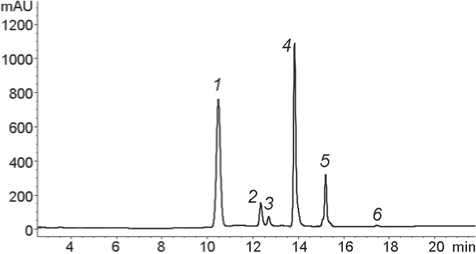

Методы и результаты исследования. Исследование волокон ткани осуществлялось методом сканирующей электронной микроскопии с использованием микроскопа TM-1000 (Hitachi). Красители экстрагировались с нитей кипячением навески образца в 37%-м растворе HCl/H2O/метанол (2/1/1, v/v/v) в течение 10 мин. Полученный раствор охлаждали, отделяли центрифугированием с осадка и выпаривали. Остаток растворяли в смеси метанол/муравьиная кислота (9/1, v/v), еще раз центрифугировали. Раствор использовали без разбавления для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Анализ проводился на приборе Agilent 1200 (Agilent Technologies) с диодноматричным детектором. Разделение выполняло сь на колонке Zorbax XDB-C8 (2,1 × 150 mm, 3,5 μm) Agilent Technologies. Детектирование осуществлялось на длинах волн 255 нм (ширина полосы 16 нм),

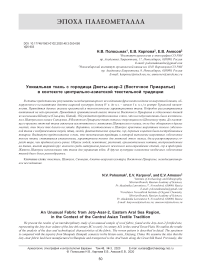

Рис. 2. Фото проб нитей ткани.

Рис. 1. Войлочный коврик, обшитый шерстяной тканью. Городище Джеты-асар-2.

370 нм (60 нм), 440 нм (80 нм), 540 нм (60 нм), 600 нм (80 нм), длина волны сравнения 850 нм (100 нм); разделение производилось при градиентном элюировании смесью 2 %-го водного раствора мура- вьиной кислоты и 20–90 %-го ацетонитрила (5–15’) при скорости потока 0,3 мл/мин.

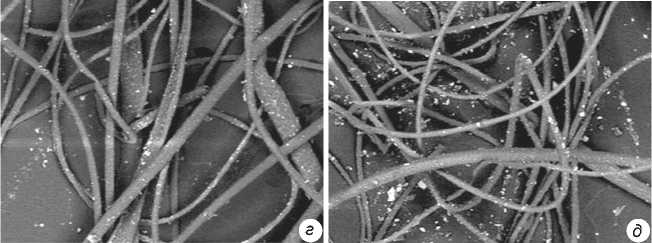

Проведен анализ нитей красного, синего, желтого, розового и серого цвета (рис. 2, 3). Во всех нитях оказались волокна разной толщины. Так, диаметр тонких волокон красных нитей от 11 до 17 мкм, средних – от 26 до 40, грубого волоса – от 50 до 68 мкм. Все волокна хорошо прокрашены. В синих нитях волокна в основном средней толщины – от 17 до 23 мкм. Встречаются грубые волокна толщиной ~50 мкм и волос ~91 мкм. Грубые волокна не прокрашены. Волокна желтых нитей тонкие – от 12 до 19 мкм и средние – от 28 до 38 мкм. Грубые волокна ~ 46 мкм единичны. Все волокна хорошо прокрашены. Волокна розовых нитей смешанные: тонкие диаметром от 18 до 23 мкм и грубые – от 41 до 44 мкм. Встречается волос толщиной 62–67 мкм. Грубые волокна не прокрашены. Волокна серых нитей тонкие – от 15 до 24 мкм. Единичные грубые волокна диаметром от 39 до 43 мкм. Сопоставление макроснимков волокон с эталонами позволяет сделать вывод о том, что анализируемая ткань была выткана из несортированной овечьей шерсти (рис. 3). На это указывает и наличие на волокнах нитей ткани ланолина, что является особенностью овечьей шерсти.

В ходе исследования определены вещества, которые использовались для окрашивания шерстяных нитей. Красные нити были окрашены красителями марены ( Rubia sp. ). Основным красителем является

500 um

Рис. 3. СЭМ-изображения волокон нитей ткани. ×200.

а – красные нити; б – синие; в – желтые; г – розовые; д – серые.

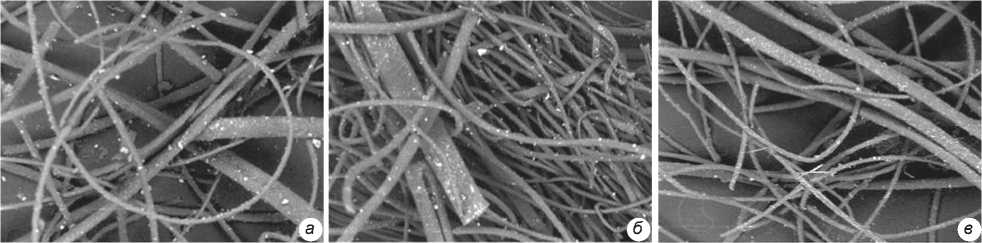

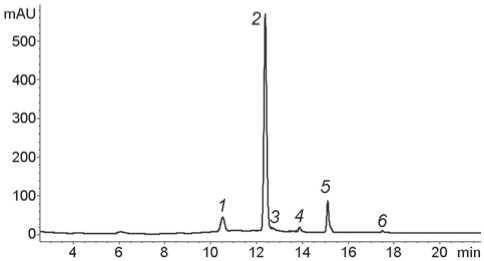

Рис. 4. Хроматографический профиль экстрактов выкрасок зелеными ягодами крушины без протрав ( а ) и по алюмокалиевым квасцам ( б ).

1 – кверцетин; 2 – кемпферол; 3 – изорамнетин; 4 – рамнетин; 5 – рамназин; 6 – эмодин.

б

ализарин; отмечено довольно высокое содержание пурпурина. Следы ализарина, пурпурина и ксанто-пурпурина выявлены в нитях других цветов. В серой нити, кроме следовых количеств ализарина и пурпурина, вероятно, перешедших с красных нитей, красители не найдены. Скорее всего, нить была неокрашенной. В синей нити определены индиготин, индирубин, а также следы ализарина и ксантопурпурина (пурпурин имеет время выхода, близкое к индиготину, поэтому не виден на фоне его пика). В хроматограмме желтой нити определены кемпферол, следы ализарина и пурпурина. Кемпферол обнаружен в выкрасках зелеными ягодами крушины (Rhamnus frangula L.)*. Он являлся основным красителем, дающим желтый цвет в выкрасках, сделанных без протрав [Karpova et al., 2017, p. 444]. В хроматограммах выкраски по алюмокалиевым квасцам основным компонентом выступал рамнетин (рис. 4, б). Рамнетин не был обнаружен в желтых нитях ткани; видимо, они были окрашены ягодами крушины без протрав [Балакина и др., 2006].

Таким образом, установлено, что нити шерстяной гобеленовой ткани с городища Джеты-асар-2 были окрашены мареной, индигоферой (или другим индигоидным растением) и, вероятно, ягодами крушины. Эти данные согласуются с результатами анализа шерстяных тканей из памятника Шанпула (Синьцзян), полученными в Нидерландском институте культурного наследия [Graaff de, van Bommel, 2001].

Изделие изучалось также специалистом по технологии древнего текстиля д-ром ист. наук Т.Н. Глуш-

Рис. 5. Фрагмент орнамента с изображением животного на ткани. Джеты-асар-2.

Рис. 6. Фрагмент орнамента с изображением животного на ткани. Джеты-асар-2.

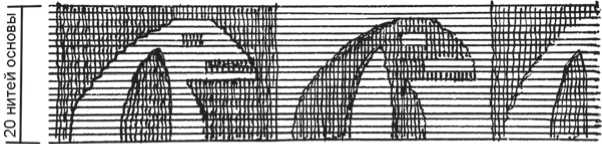

кими утками. Цветной уток ходит только в пределах цветного орнамента. Узор раппортный, повторяющийся через 12-13 см, составлен из двух мотивов - изображения животного и изображения гор и деревьев. Кромки выполнены из утолщенных или двойных нитей. Судя по технологическим особенностям, исследуемая ткань была изготовлена на очень простом (примитивном) станке с помощью таких же приемов, какие использовались при создании шанпульских гобеленов [Schorta, 2001, p. 85].

Полное совпадение технологических характеристик тканей и основных видов красителей, обнаруженных в нитях текстиля из указанных памятников, не может являться достаточным основанием для вывода об изготовлении ткани с городища Джеты-асар-2 в Синьцзянском оазисе. Следует учитывать, что органические красители растительного происхождения (марена и индигофера или другие индигоидные растения), которыми пользовались мастера, создавшие рассматриваемую ткань, с древности находили применение на обширной территории от Китая до Индии, а приспособления, служившие для изготовления подобного текстиля, были очень примитивные. Важным доказательством того, что описываемая ткань могла быть произведена в Синьцзяне, является вытканный на ней орнамент.

Орнаментальная композиция джеты-асарской ткани

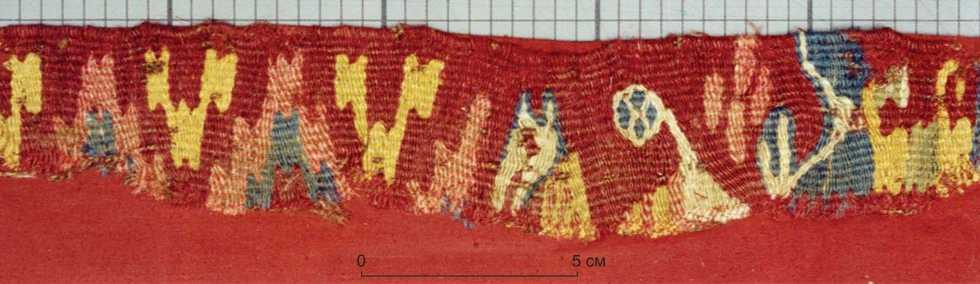

На шерстяной полоске гобеленовой ткани повторяется образ животного, которого авторы раскопок городища Джеты-асар-2 назвали лошадью. Хотя рисунок стилизован, что неизбежно при такой технике тканья, хорошо видно – это дикое животное – на нем нет никаких следов сбруи (рис. 5). Зверь изображен с коротким выгнутым вниз туловищем, с головой, похожей на лошадиную, заостренными ушами и необычным, задранным вверх тонким хвостом, на конце которого – кисть в виде шара с крестом внутри (рис. 6)*. Стилизация и декоративность изображения позволяют считать, что это мог быть хвост кулана, кианга либо лошади Пржевальского, у которых он имеет выраженную кисть, поскольку покрыт волосами только в нижней части. Все перечисленные животные име- ковой. Согласно ее заключению, тканая полоска шириной 80 мм, дошедшая до нас в двух фрагментах, выполнена в технике паласа (переплетение уточный репс), с плотностью по утку в среднем примерно 18 нитей на 1 см и с разреженной основой – 6 нитей на 1 см. Плотно сть по утку неоднородна, т.к. узор в технике гобеленового ткачества создается несколь-

Рис. 7. Фрагмент ткани с изображением животного среди гор, поросших деревьями. Джеты-асар-2.

ют много общего во внешнем облике. Например, у них отсутствует челка и очень короткая грива. Следует обратить внимание и на цвета, в которых передан многократно повторяющийся образ зверя. Морда и под-хво стье белого цвета, а шея и туловище – из чередующихся бледных полос розового и желтого цвета (см. рис. 5, 6). Известно, что, например, у кианга шерсть верхней части туловища чаще всего светло-коричневая, с красноватым оттенком, а нижней – белого. У куланов верхняя часть тела рыжевато-бурая, а ноги и брюшко белые. Н.М. Пржевальский, описывая диких лошадей, которых он наблюдал в Джунгарии, отмечал, что туловища у них чалые (серые с примесью другого цвета), нижние части тела почти белые, в одном стаде замечены две пегие (с большими пятнами) особи [2008, с. 240, 241]. Таким образом, по цвету шерсти вытканные загадочные звери близки к описанным диким животным. Их ареал в древности был велик. Так, лошадей Пржевальского можно было увидеть на пространствах от Волги на западе до даурских степей на востоке. Они предпочитали сухие степи и высокие предгорные долины – до 2 тыс. м над ур.м. Кулан обитал

Рис. 8. Фрагмент ткани с изображением гор. Джеты-асар-2.

Рис. 9. Прорисовка ткани с изображением гор. Шанпула, Синьцзян.

на территориях пустынь, полупустынь, предгорий и равнин от Туркменистана и Казахстана до Ирана, Монголии и Китая. Ареал киангов включает территории Тибета, китайских провинций Цинхай и Сычуань, Индии и Непала. Эти животные встречаются на высоте до 5 тыс. м над ур.м. Они обитают, в частности, на территории Синьцзяна, где их могли наблюдать местные жители.

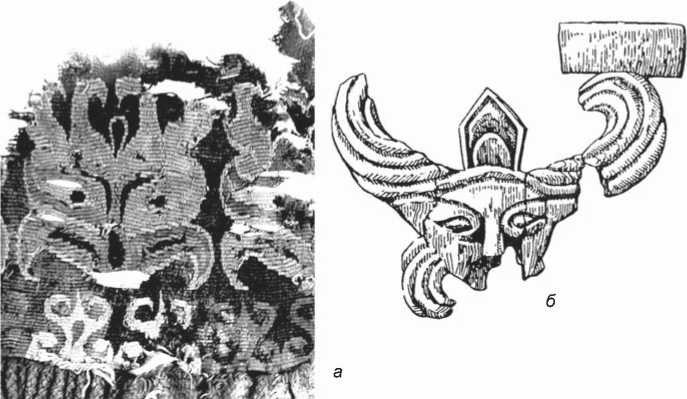

На шанпульских текстилях вытканы реальные (лошади, верблюды, козероги, бараны) и фантастические (крылатые олени и козлы, звери с человеческим лицом) животные. Образ животного, созданный на гобелене, который обнаружен в Восточном

Приаралье, хотя и не находит прямых аналогов среди богатого и разнообразного шанпульского бестиария, вполне в него вписывается как по манере изображения, так и по стилистике. Зверь показан среди гор, поросших деревьями (рис. 7). Горы и растительность изображены так же, как на шанпульских текстилях, одними приемами [Bunker, 2001, p. 26–27]: горы по- казаны в виде ступенчатых пирамид, а деревья и растения – в виде орнамента (рис. 8, 9).

Всесторонний анализ находки с памятника джеты-асарской культуры позволяет сделать вывод о том, что гобеленовая ткань была изготовлена синьцзянскими ткачами. Проведенное исследование выявило мно- го общего между текстилем Восточного Приаралья и тканями, обнаруженными в могильнике Шанпу-ла. В местной культуре на территории Синьцзяна полосы гобеленовых тканей являлись частью женских композитных юбок и их украшением. Э. Банкер отмечала: «Гобелены с подобными изображениями пока не обнаружены ни в Синьцзяне, ни дальше к западу от него в Центральной Азии, ни вообще где-либо» [Ibid., p. 16]. В свете этого утверждения гобелен, обнаруженный далеко на западе от Шанпульского оазиса, выступает важным свидетельством того, что в действительности гобелены с оригинальными изображениями были распространены гораздо шире, чем представлялось ранее. Обнаружение подобных тканей в Центральной Азии – это вопрос времени*.

Изучая скромные материалы погребального инвентаря памятника Шанпула, Э. Банкер предположила, что ткачество и торговля составляли основу экономики населения оазиса [Ibid., р. 42]. Красочные ткани они изготавливали, вероятно, не только для собственных нужд, но и на продажу (обмен). Находка из памятника джеты-асарской культуры свидетельствует в пользу этого предположения.

Язык образов на тканях (Вместо заключения)

Результаты междисциплинарного анализа ткани из Восточного Приаралья позволяют включить эту находку в круг редких источников по древнему текстилю Центральной Азии. В ходе проведенного исследования было установлено, что шерстяная ткань с городища Джеты-асар-2 аналогична тканям, найденным в погребениях могильника Шанпула. Сходство, проявляющееся в использовании одного вида сырья (несортированная овечья шерсть), набора красителей растительного происхождения, способа тканья, в построении орнамента и стилистике изображений, позволяет предположить, что полосы орнаментированной ткани из двух памятников были изготовлены в одной ткацкой традиции.

Шанпульские гобеленовые ткани, которые являлись украшениями и частью женских юбок, всегда вы- зывали у исследователей много вопросов, касающихся происхождения этой текстильной традиции и особенно вытканных орнаментов. Эти ткани найдены только в указанном могильнике, однако запечатленные на них образы животных, людей, фантастических существ – представлены в материалах, обнаруженных в Казахстане, на Алтае, в степях Южного Приуралья и даже в Иране [Bunker, 2001, p. 39-42]. Нельзя не отметить, что сходство определяется единой системой образов – тех знаков культуры, которые в скифо-сарматское время заменяли письменность и были языком, понятным на пространстве евразийских степей и просторах Центральной Азии.

Руководитель раскопок памятника Джеты-асар-2 Л.М. Левина считала, что «аналогичные многослойные чепраки из белого войлока с обшивкой шерстяными нитями и шерстяной узорной полосой неоднократно отмечены в курганах Горного Алтая», в частности, Пятом Пазырыкском кургане [1996, с. 217]. Войлочный коврик с обшивкой не является полным аналогом пазырыкских чепраков из «царского» Пятого Па-зырыкского кургана: последние значительно больше по размерам и только два из пяти покрыты тканью (один – шерстяной, другой – шелковой). Это именно покрытие, а не отделка по краю, как у джеты-асар-ской находки. Ткани самого высокого качества: шерстяная идентифицирована как уточный репс, а шелковая – как тафта. Установлено, что шерстяная ткань изготовлена в ахеменидских мастерских: одна часть сшитого полотнища, которая стала чепраком, была произведена в Восточном Средиземноморье, другая – в Египте [Гавриленко, Григорьева, 2005], а шелковая ткань – это продукция южно-китайских мастеров [По-лосьмак, Баркова, 2005, с. 131–137; Лубо-Лесниченко, 1994, с. 22]. И все-таки общее между пазырыкскими находками и джеты-асарским изделием, безусловно, есть. Только для сравнения больше подходят не чепраки из «царского» кургана, а покрытие седла из рядового пазырыкского погребения женщины с сопровождающими ее конями, обнаруженного в кург. 1 могильника Ак-Алаха-5 на плато Укок [Полосьмак, 2001, с. 87–93]. На одном из погребенных коней сохранилось войлочное покрытие седла с такими же аппликациями в форме фантастических хищников и подвесками в форме голов барана. По краю изделие было обшито тесьмой из шерстяной ткани с вытканными стилизованными головками птицы. Ткань сохранилась в виде небольших фрагментов, цвета на ней потускнели и орнамент почти не виден невооруженным глазом (рис. 10, 11), но при тщательном исследовании удалось установить, что полоска ткани гобеленового переплетения была изготовлена на примитивном станке из ниток зеленого, желтого, красного цвета. Эта тесьма по способу изготовления полностью соответствует обсуждаемым изделиям. Кроме того,

Рис. 10 . Фрагменты шерстяной тесьмы – отделка покрытия седла. Курган 1 могильника Ак-Алаха-5.

Рис. 11 . Прорисовка вытканного орнамента на тесьме. Курган 1 могильника Ак-Алаха-5.

Рис. 12. Голова фантастического животного, вытканная на шерстяной ткани из Шанпулы ( а ), и деревянная подвеска в форме головы антропоморфного существа – украшение конской упряжи из кургана Кутургунтас ( б ).

многие персонажи, изображенные на шанпульских гобеленах, проявляют сходство с образами на изделиях из курганов пазырыкской культуры. Например, вытканные на одном из шанпульских фрагментов ткани т.н. звериные морды очень напоминают фантастические антропоморфные головы с рогами, являющиеся деревянными подвесками к конской упряжи, которые найдены в кургане Кутургунтас на плато Укок [По-лосьмак, 1994, с. 66–90] (рис. 12). На сходство в изображениях т.н. монстров на шанпульском текстиле и на войлочном ковре из Пятого Пазырыкского курга- на указывала Э. Банкер [Bunker, 2001, p. 28–29], хотя она не находила никаких связей между носителями пазырыкской культуры и жителями южных оазисов Синьцзяна [Ibid., p. 39].

Полоска шерстяного текстиля, по всем характеристикам аналогичная ткани из Шанпулы, обнаружена далеко от Синьцзянского оазиса, что позволяет предполагать более широкое распространение тканей этого вида, которые просто не сохранились в других местах. Возможно, эта ткань попала в Восточное При-аралье вместе с другими товарами, например, с много- численными шелковыми тканями и другими найденными в джеты-асарских погребениях [Левина, 1996, с. 218] изделиями, которые доставлялись в регион по северному отрезку Шелкового пути из Китая.

Такие ткани в виде достаточно узких (5–25 см) полос могли использоваться по-разному. Путешествие изученной нами полоски ткани могло быть долгим, а ее использование – разнообразным. Вполне возможно, сначала эта ткань была частью юбки, потом – украшением чепрака, который спустя некоторое время стал просто ковриком на ступеньке лестницы. В древности и в традиционных культурах к текстилю относились очень бережно, его никогда не выбрасывали. Известно, что в древности и Средневековье красивые или необычные импортные ткани (их фрагменты и лоскуты) переходили с вещи на вещь. Их отпарывали с износившихся предметов одежды, пришивали к другим изделиям и использовали до тех пор, пока ткань не приходила в полную негодность.

Не отрицая уникальности шанпульских гобеленов, мы склонны предполагать, что традиция изготовления на примитивных станках в гобеленовой технике шерстяных узких тканей с изображениями животных, птиц, людей, гор, растений получила распространение далеко за пределами Шанпульского оазиса.

Список литературы Уникальная ткань с городища Джеты-Асар-2 (Восточное Приаралье) в контексте центрально-азиатской текстильной традиции

- Гавриленко А.С., Григорьева И.А. Красители шерстяного чепрака из 5-го Пазырыкского кургана // Тезисы VI Конгресса этнографов и антропологов России. – СПб., 2005. – С. 151–152.

- Балакина Г.Г., Васильев В.Г., Маматюк В.И., Карпова Е.В. Идентификация красителей древнего текстиля // Текстиль из «замерзших» могил Горного Алтая IV–III вв. до н.э. (опыт междисциплинарного исследования). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. – С. 19–102.

- Левина Л.М. Этнокультурная история Восточного Приаралья. I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. – М.: Вост. лит., 1996. – 396 с.

- Лубо-Лесниченко Е.И. Китай на Шелковом пути (шелк и внешние связи древнего и средневекового Китая). – М.: Вост. лит., 1994. – 332 с.

- Полосьмак Н.В. «Стерегущие золото грифы». – Новосибирск: Наука, 1994. – 122 с.

- Полосьмак Н.В. Всадники Укока. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2001. – 334 с.

- Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV–III вв. до н.э.). – Новосибирск: ИНФО-ЛИО, 2005. – 228 с.

- Полосьмак Н.В., Кундо Л.П., Балакина Г.Г., Маматюк В.И., Васильев В.Г., Карпова Е.В., Малахов В.В., Власов А.А., Краевская И.Л., Довлитова Л.С., Королюк Н.А., Царева Е.Г. Текстиль из «замерзших» могил Горного Алтая IV–III вв. до н.э. (опыт междисциплинарного исследования). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. – 262 с.

- Пржевальский Н.М. Путешествия в Центральной Азии. – М.: Эксмо, 2008. – 512 c.

- Савинов Д.Г. О выделении стилей и иконографических групп изображений окуневского искусства // Окуневский сборник. – СПб.: СПб. гос. ун-т; Германский археол. ин-т, 2006. – № 2: Культура и ее окружение. – С. 157–190.

- Царева Е.Г. Каталог тканей из пазырыкских курганов из собрания Государственного Эрмитажа // Текстиль из «замерзших» могил Горного Алтая IV–III вв. до н.э. (опыт междисциплинарного исследования). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. – С. 232–262.

- Bunker E.C. The Cemetery at Shanpula, Xinjiang, Simple burials, Complex textiles // Fabulous Creatures from the Desert Sands. Central Asian Woolen Textiles from the Second Century BC to the Second Century AD. – Riggisberg: Abeggstiftung, 2001. – P. 15–47. – (Riggisberger Berichte; N 10).

- Graaff J.H.H. de, van Bommel M.R. Dyestuff analysis of the Central Asian woolen textiles: a contribution of dyestuff analysis to the study and knowledge of the textile fragments // Fabulous Creatures from the Desert Sands. Central Asian Woolen textiles from the Second Century BC to the Second Century AD. – Riggisberg: Abeggstiftung, 2001. – P. 137–148. – (Riggisberger Berichte; N 10).

- Karpova E., Balakina G., Vasiliev V., Mamatyuk V. Determination of natural dyestuffs in historic textile with molecular spectroscopy and HPLC coupled with diode array and mass-selective detection // The Diversity of Dyes in History and Archaeology / ed. J. Kirbi. – L.: Archetype Publ. Ltd, 2017. – P. 437–447.

- Schorta R. A group of Central Asian Woolen textiles in the Abegg-Stiftung Collection // Fabulous Creatures from the Desert Sands. Central Asian Woolen Textiles from the Second Century BC to the Second Century AD. – Riggisberg: Abeggstiftung, 2001. – P. 79–115. – (Riggisberger Berichte; N 10).