Уникальное погребение эпохи средней бронзы на Кавминводах

Автор: Кореневский С.Н., Березин Я.Б., Габуев Т.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Эпохи камня и бронзы

Статья в выпуске: 252, 2018 года.

Бесплатный доступ

Публикация погребения 4 кургана 3 Лысогорского-6 могильника (Георгиевский район Ставропольского края) ставит целью ввести в научный оборот уникальный комплекс захоронения и найденных в нем вещей. Погребение было основным и единственным в кургане, имеющем 7 м в высоту. Оно было сооружено в неглубокой, но обширной яме в поверхностном слое почвы. Покойный был положен в вытянутой позе на спине и обращен головой на запад. Погребальный инвентарь был разложен на трех деревянных блюдах, которые можно интерпретировать как подносы. В состав инвентаря входили характерный для Южного Кавказа бронзовый топор (типа Начеркезеви, по С. Н. Кореневскому), бронзовые жезл, тесло и кинжал, размещенные на подносе 1. В состав погребального костюма входило кольцо-подвеска из золота, браслеты на руках и щиколотке правой ноги. Комплекс датируется серединой - втор. четвертью III тыс. до н. э. Он относится к северокавказской культуре Центрального Предкавказья. Погребенный в этом кургане человек был удостоен похорон высочайшего престижа и, вероятно, имел при жизни статус вождя или иного лидера.

Курган, погребение, стратиграфия, выкид земли, погребальная яма, череп быка, рог оленя, деревянный поднос, бронзовый топор, жезл бронзовый, бронзовое тесло, бронзовый кинжал, ткань, престиж, вождь

Короткий адрес: https://sciup.org/143166139

IDR: 143166139

Текст научной статьи Уникальное погребение эпохи средней бронзы на Кавминводах

Интересующее нас погребение 4 кургана 3 содержало редкий для эпохи среднего бронзового века на Кавминводах набор инвентаря. Переходим к его описанию.

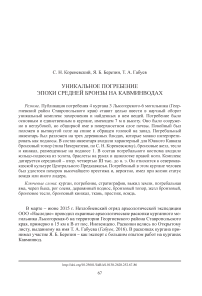

Курган 3 был самым крупным не только в данном могильнике, но и в округе на несколько десятков километров. Высота кургана – 7,2 м, длина по линии восток – запад – 63 м, по линии север – юг – 50 м. Курган содержал 4 захоронения. Погребения 1–3 относятся к эпохе раннего железного века, сарматскому времени. Погребение 4 было основным и принадлежало эпохе среднего бронзового века (рис. 1; 2; 3: 1 ).

Конструкция кургана представляла сложное архитектурное сооружение, связанное с погребением 4 (рис. 1: 2, 3, 4 ).

Основное погребение № 4 представляло собой обширную грунтовую яму с заплечиками и каменным оформлением. Оно находилось в центре кургана (рис. 1: 2 ; 2: 2 ). Погребение отличалось сложной конструкцией и целым рядом особенностей. Сооружавшие его люди не стремились сильно углубиться в материк. Они лишь сняли верхний почвенный слой до уровня материка, уделив большее внимание горизонтальным пространственным размерам конструкции (рис. 1: 1, 2, 4, 5 ). Описание раскопок захоронения приведено по мере разборки сооружения сверху вниз.

Выкид из ямы погребения кольцом окружал всю могильную конструкцию в целом (рис. 1: 3, 4, 5 ). Выкид был серого цвета, состоял из известнякового щебня с черноземом. Такой состав выкида объясняется тем, что яма погребения была неглубокая и не дошла до слоя материкового щебня с желтой супесью. В плане он был неправильно-округлой кольцевидной формы, длиной с востока на запад 14 м, с севера на юг ≈ 13,5 м (края выкида подрезаны техникой при снятии насыпи кургана). Ширина выкида колебалась от 2 м до 2,80 м, в зависимости от места расположения относительно могильной ямы. Она была меньше у углов ямы и больше у стенок ямы.

В разрезе слой выкида имел форму треугольника с более пологой внешней (по отношению к могильной яме) стороне и более крутой внутренней. Толщина выкида – от 0,35 м (у внутреннего края каменной наброски) до 0,72 м (у внешнего). Вершина кольца выкида образовывала 4 пика (в общем совпадавших со сторонами света) и 4 понижения. Так, уровень пика с западной стороны составлял 6,27 м, понижения с юго-западной стороны – 6,82 м, пика с южной стороны – 6,33 м, понижения с юго-восточной стороны – 7,0 м, пика с восточной стороны – 6,37 м, понижения с северо-восточной стороны – 6,71 м. Пик с северной стороны остался невыясненным.

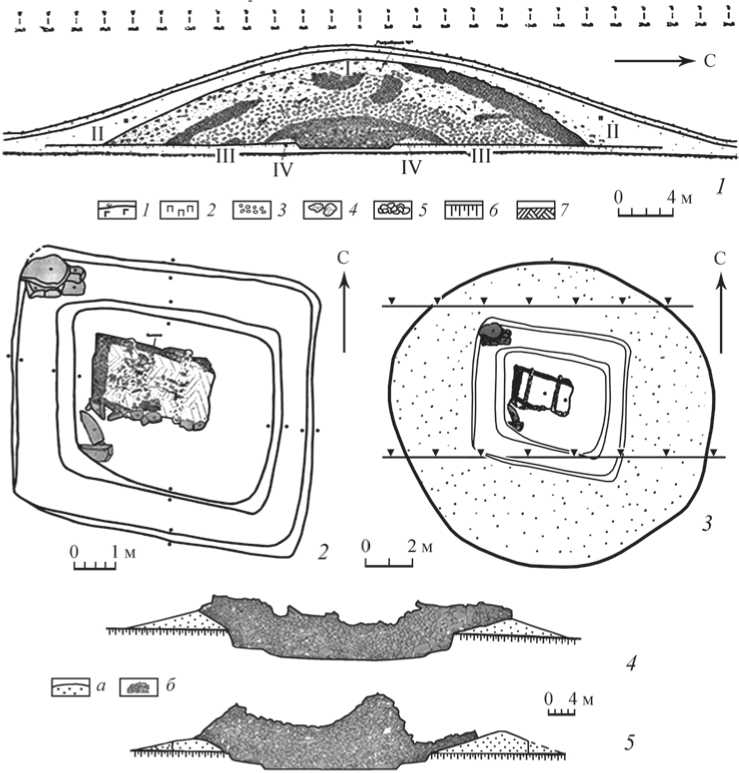

Каменная наброска занимала все пространство над могильной ямой и внутренний, обращенный к яме, скат кольца выкида (рис. 1: 1 ; 2: 1 ). В плане она имела неправильно-округлую, несколько вытянутую по линии восток – запад форму. Длина наброски по оси восток – запад составляла 10,26 м, по оси север – юг – 8,65 м. Наброска состояла из камней в форме уплощенных плит небольших и средних размеров, хотя встречались и более крупные камни, с максимальным размером в одном из измерений 0,7–0,8 м. Крупные камни чаще встречались в самом верхнем слое наброски, по ее краю и в самом низу, на заплечиках могильной ямы. В верхних слоях было больше булыжного камня.

Рис. 1 Могильник Лысогорская-6, курган 3. Южный профиль центральной бровки (1) и детали погребальной конструкции погр. 4 ( 2–4 )

-

1 - южный профиль центральной бровки: I - первый строительный горизонт (темносерый грунт с гравием и многочисленными высолами); II - второй строительный горизонт (гравий с темно-серым гумусированным грунтом); III - погребенная почва (предматерик -серый гумусированный грунт с гравием); IV - выкид из основного погребения (гравий с серым гумусированным грунтом). Условные обозначения: 1 - дерновый слой; 2 - пахотный слой; 3 - гравий; 4 - камень; 5 - глиняные блоки; 6 - погребенная почва; 7 - материк (гравий с желтой супесью)

-

2 - план погр. 4; 3 - погр. 4, план выкида и рамы; 4, 5 - погр. 4, разрезы погребальной конструкции и каменного навала по оси запад - восток ( 4 ) и по оси север - юг ( 5 ). Условные обозначения: а - выкид грунта; б - камень

Разборка наброски не выявила сколько-нибудь выраженной каменной кладки. Это касается не только центральной ее части, явно просевшей после разрушения деревянной конструкции, но и слоев, лежавших на краях выкида. Единственная четко прослеженная тенденция – плоские плиты укладывались плашмя; нет ни одного случая, где бы они стояли ребром. После снятия грунта в центральной и южной части наброски были зафиксированы два понижения в уровне камней, хорошо видимые на фотографиях. Образование центрального понижения могло быть связано с разрушением деревянной конструкции в центре могилы, причина образования южной осталась неясной.

В процессе разборки наброски было обнаружено два черепа быков и рог благородного оленя. Оба черепа очень плохой сохранности. Череп 1 (А) находился в северо-западной части наброски на глубине 6,02 м (рис. 2: 1А ). Он располагался на основании, рогами на северо-запад, мордой на юго-восток. Было хорошо видно, что череп был уложен в тот момент, когда поверхность каменной наброски начали покрывать слоем глиняных блоков. Левый рог животного лежал на поверхности блока.

Череп 2 (Б) находился в северо-восточной части наброски, также лежал на камнях, но, видимо, сдвинулся с первоначального места в процессе оползания наброски (рис. 2: 1Б ). Он лежал мордой на северо-восток, рогами на юго-запад, вероятно, также на основании, на глубине 6,05 м.

Олений рог обнаружен в северной части наброски, на глубине порядка 6,15 м под крупной плитой и слоем камней. Неясно, было ли это его изначальное положение или он переместился в процессе движения камня.

Могильная яма представляла собой неправильный, скошенный прямоугольник с закругленными углами (рис. 1: 2 ). Она была ориентирована более длинной осью по линии восток – запад с отклонением. Длина внешней ямы по длинной оси – 6,7 м, ширина по короткой – 6,06 м. Стенки ямы несколько покатые к центру, однако нельзя сказать, было ли это задумано изначально или они осыпались под давлением каменной наброски. Вдоль всех стенок внешней ямы была сделана ступенька – заплечики. Ее ширина колебалась от 0,58 м с восточной стороны до 0,9 м с северной. Заплечики имели выраженную покатость к центру ямы, перепады глубин: с запада – 7, 39–7,44 м; с юга – 7,24–7,36 м; с востока – 7,39–7,49 м; с севера – 7,27–7,37 м; поверхность заплечиков ровная. На заплечиках лежали плиты более крупные, чем в целом в каменной наброске. Следов каких-либо тленов на заплечиках не обнаружено.

Внутренняя яма имела ту же форму и ориентацию, что и внешняя. Ее длина по линии восток – запад (размеры по дну) – 4,44 м, по линии север – юг – 3,83 м.

Рис. 2. Могильник Лысогорская-6, курган 3, погребение 4

-

1 – каменный навал над погр.: А – череп быка А; Б – череп быка Б

-

2 – план погребения: 1 – подвеска золотая; 2 – топор бронзовый; 3 – жезл бронзовый; 4 – тесло бронзовое; 5 – кубок бронзовый в обломках; 6, 13 – кинжалы бронзовые; 7, 10, 12 – деревянные подносы; 8, 9, 17 – браслеты наборные; 11 – бронзовый предмет; 14–16 – абразивные камни; 18 – фрагмент ткани. Условные обозначения : 1 – дерево; 2 – светло-коричневый органический тлен; 3 – темно-коричневый органический тлен; 4 – камни; 5 – мел

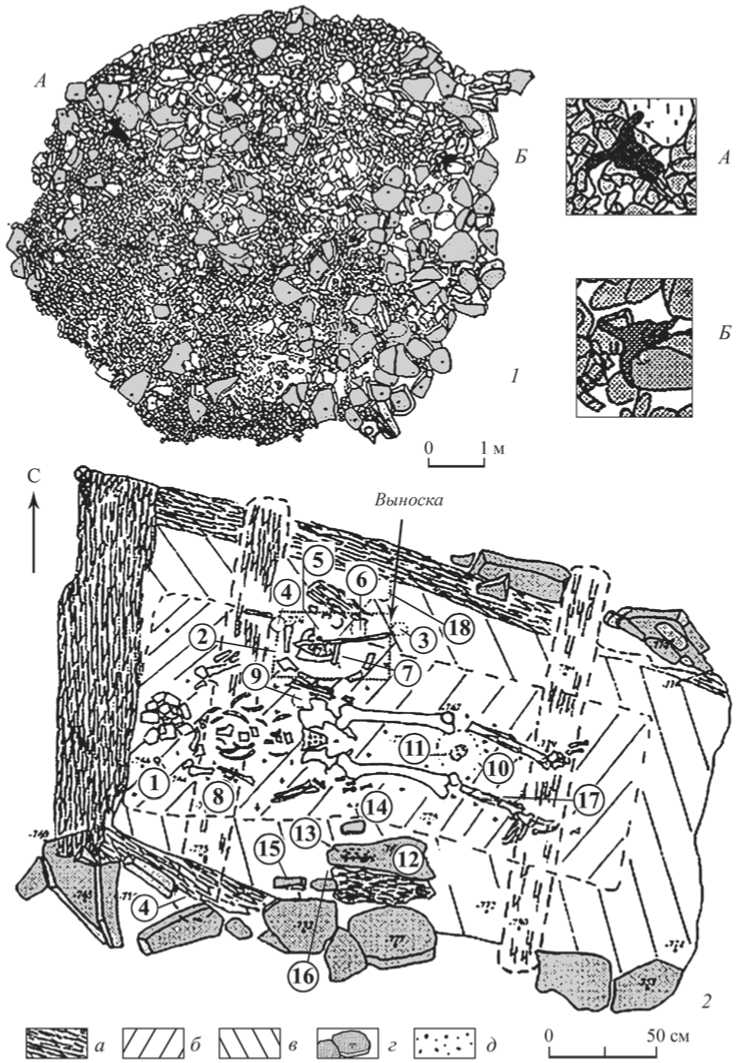

Рис. 3. Могильник Лысогорская-6, курган 3, погребение 4

1 – вид на погребение с юга; 2 – поднос № 1; 3 – вещи на подносе № 1 и фрагменты деревянного бортика

Стенки внутренней ямы покатые, скорее всего, такими они были изначально. Перепад глубин между краем заплечика и дном ямы составлял с запада – 7,44–7,64 м; с юга – 7,36–7,6 м, с востока –7,49–7,6 м, с севера – 7,37–7,61. Дно ровное, несколько понижалось к центру ямы, достигая в центральной части глубины 7,70–7,74 м. Необходимо отметить, что форма ямы с заплечиками имела символический характер. Заплечики не выполняли основной своей функции – служить опорой для перекрытия могилы. Об этом говорит как отсутствие тленов на заплечиках, так и очень небольшая глубина внутренней ямы относительно заплечиков, в среднем 0,2 м.

Деревянная конструкция , содержавшая останки человека, находилась не по центру внутренней ямы, а была сдвинута в ее северо-западную часть. Сохранность дерева плохая, оно представлено только в виде тлена, поэтому не все детали конструкции удалось выяснить. Хуже всего сохранился восточный и, частично, южный края, где была утрачена даже структура тлена. Основной причиной было давление камней наброски, раздавивших гробовину и скелет (рис. 2: 2 ).

Гробовина имела в целом прямоугольную форму, длина по оси порядка 2,6 м, ширина в средней части ≈ 1,60 м. Под всю конструкцию были подложены две балки длиной 1,65 и 1,7 м, шириной 0,15–0,18 м, вкопанные в дно могилы на 0,05–0,07 м и ориентированные по линии север – юг с отклонением. На эти балки и был поставлен прямоугольный деревянный ящик с погребенным (рис. 2: 2 ; 3: 1 ).

Способ перевязки стенок, форма и толщина бревен или плах, из которых гробовина была собрана, остался неясным. Удалось только установить, что гро-бовина имела дно и перекрытие, так как кости лежали на древесном тлене и им же перекрывались.

Погребение одиночное . Сохранность костей очень плохая, особенно верхней части скелета. Они раздроблены и сильно истлели. Определяется общая поза погребенного – вытянуто на спине, головой на запад. Череп раздавлен и смещен. Руки, скорее всего, были вытянуты вдоль корпуса, кости кистей фиксировались у верхней части соответствующих бедренных костей. Ноги также вытянуты, лежали параллельно одна другой, расстояние между костями стоп составляет 0,18 м.

Погребенный лежал на пятне светло-коричневого органического тлена, хорошо отличавшегося от темно-коричневого тлена дна гробовины. Длина пятна – 2,03 м, ширина по западному краю – 0,85 м, по восточному краю – 0,72 м. Поверх указанного тлена фиксировался меловой порошок (рис. 2: 2 ).

Погребальный инвентарь. Спецификой погребального инвентаря захоронения являются три деревянных подноса (блюда) разной сохранности с положенными на них вещами и украшения персонального костюма.

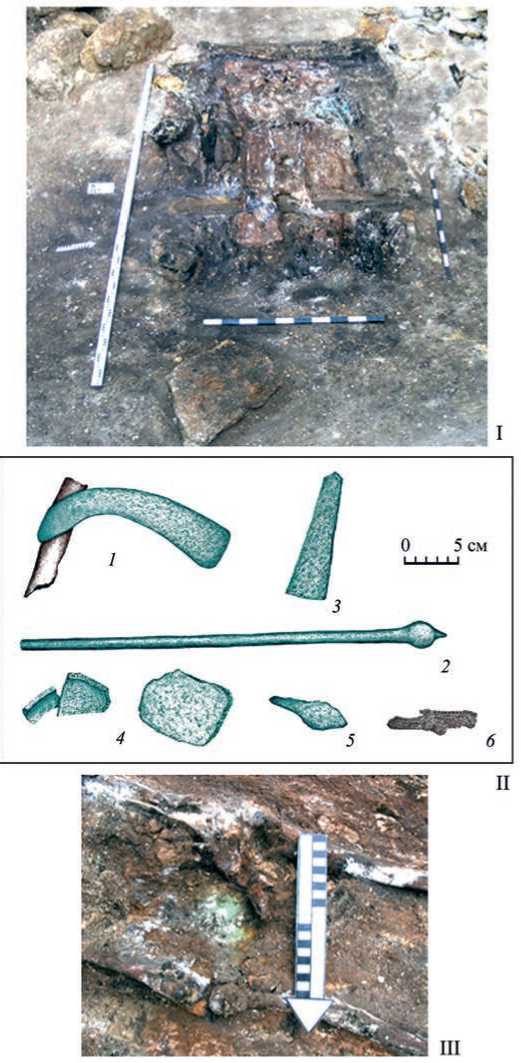

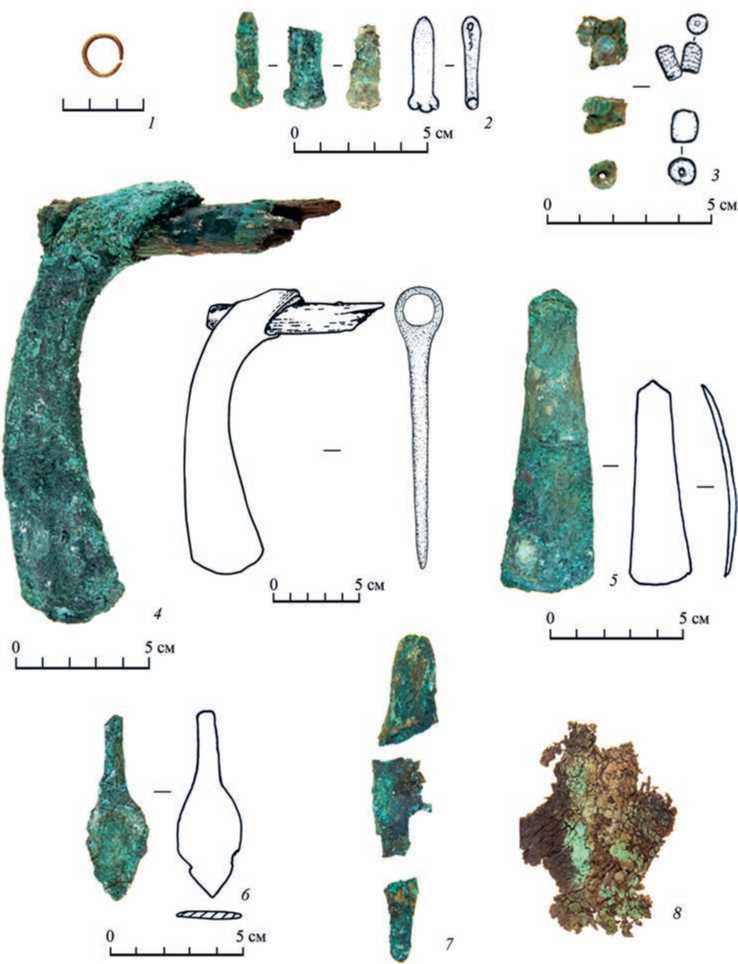

Украшение головного набора представлено подвеской из золота. Подвеска (рис. 6: 1 ) находилась с южной (правой) стороны от фрагментов черепа. Она имела вид кольца несколько неправильной формы. Подвеска была из тонкой круглой в сечении проволоки. Концы изделия не сомкнуты и немного утончались к завершению. Диаметр подвески – 1,5 см.

Бронзовый набор украшений-подвесок (браслет?) (рис. 6: 3 ) находился на нижней части плечевой кости правой руки. Он состоял из отдельных частей,

Рис. 4. Могильник Лысогорская-6, курган 3, погребение 4

I - вид на погребение с востока

II - зарисовка находок на подносе № 1: 1 - топор бронзовый на деревянной рукоятке, 2 - жезл; 3 - тесло; 4 - три фрагмента бронзового сосуда; 5 - кинжал бронзовый № 1; 6 - фрагмент ткани);

III - вид на место подноса № 2

покрытых круговыми нарезками и бусинами. Точная форма и размеры предметов не восстанавливаются.

Другой набор украшений в виде бронзового браслета находился на запястье левой руки. Составляющие его элементы сильно коррозированы и распались при расчистке.

Еще один браслет из наборных элементов (рис. 6: 2 ) обнаружен на щиколотке правой ноги погребенного человека. Он состоит из бронзовых подвесок – стерженьков (4 шт.), форма которых плохо видна из-за коррозии. Подвески литые, состоят из стержня с отверстием для подвешивания в верхней части и шариками в нижней. Длина сохранившейся подвески – 3,6 см.

Вплотную с севера к левому крылу таза погребенного находилась группа предметов, лежавших на деревянном блюде, или подносе1 №1 (рис. 3: 2, 3 ; 4: I, II ; 6: 4, 5, 6 ).

Сам деревянный поднос № 1 сохранился плохо, отдельными фрагментами, форма его гипотетична. Изделие имело бортик по краю (рис. 3: 2 , 3 ). Предметы на деревянном подносе лежали «кучкой». Их порядок может быть интерпретирован следующим образом (рис. 3: 3 ; 4: II ). Центральное место занимали жезл и топор. Жезл лежал по диагонали подноса (рис. 4: II-2 ), рядом и вдоль него – фрагмент ткани (рис. 4: II-6 ). Жезл, видимо, был положен сюда после помещения на поднос двух обломков сосуда (рис. 4: II-4 ). Третий обломок находился на краю подноса, примерно в 15 см к северу от них (рис. 4: II-4 ). Поверх жезла положили бронзовый топор с обломанной деревянной рукояткой (рис. 4: II-1 ). На восточном краю блюда лежало бронзовое тесло (рис. 4: II-3 ), а на северо-западном – небольшой кинжал № 1 (рис. 4: II-5 ). В целом площадь, занятая находками, напоминает прямоугольник, вытянутый с северо-запада на юго-восток, с размерами примерно 45 ×40 см. Описание изделий на подносе приводим ниже.

Бронзовый топор (рис. 6: 4 ) имеет узкий арочный клин. Втулка в профиль закошена – с сильно опущенным вниз окончанием обуха для лучшего упора топора на рукоятке. Отверстие для насада круглое, диаметром 2 см. Клин в плане тонкий. В середине его толщина – около 1 см. Рубящая часть овальная, заточена. Сохранилась часть рукояти. Четко видно, что рукоять была обломана до положения оружия в могилу. Длина топора – 17 см, наиболее широкая часть лезвия – 4 см. Форма топора подчеркивает, прежде всего, его военную ориентацию. Использовать его для работы по дереву крайне неудобно из-за округлой формы лезвия.

Тесло бронзовое (рис. 6: 5 ) сделано из пластины, в плане удлиненно-трапециевидной формы, тыльная сторона тесла имеет треугольные очертания и заострена. Узкая часть крепилась в рукояти, сохранился след на месте перехода черешка в рабочую часть. Длина орудия – 11,5 см, в том числе черешок – 6 см, ширина максимальная – 3,5 см, толщина тесла – до 0,4 см.

Кинжал № 1 бронзовый листовидный укороченный, с черешковым насадом (рис. 6: 6 ). Длина изделия – 7,2 см, в том числе черенок – 3 см, максимальная ширина клинка – 2,4 см.

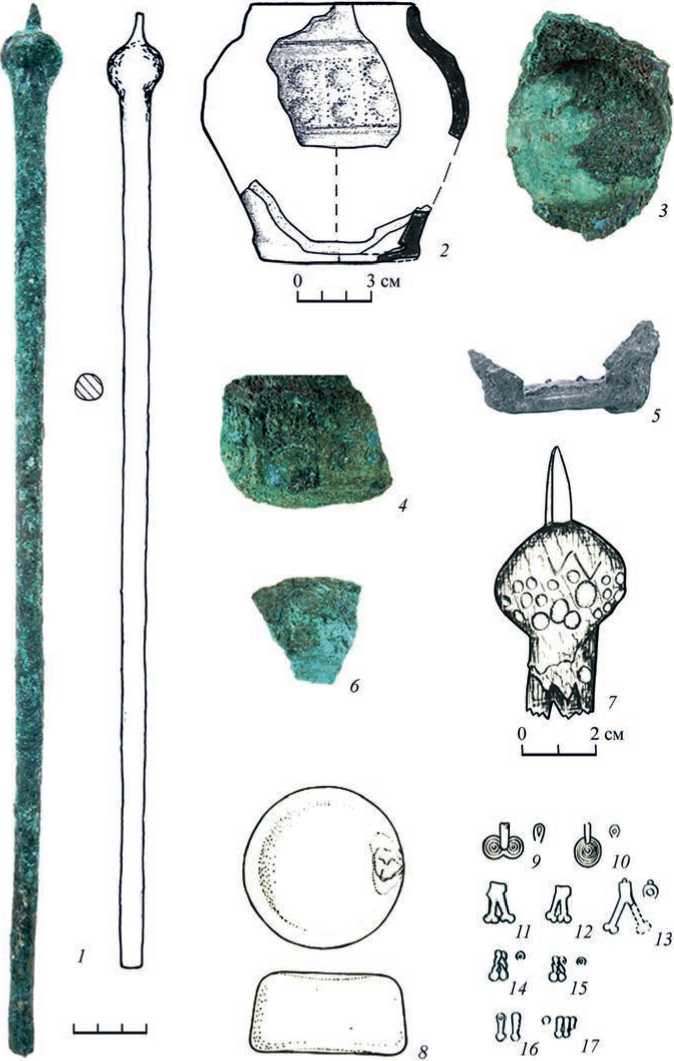

Бронзовый стержень (жезл?) (рис. 7: 1 ) состоит из длинной узкой цилиндрической рукояти круглого сечения и круглого навершия с выступающим шипом. Стержень рукоятки немного сужается к окончанию. Диаметр окончания стержня около 1 см. Диаметр стержня у шаровидного навершия – 1, 2 см. Длина предмета – 38 см, в том числе навершие вместе с шипом имеет длину 3,5 см. Диаметр шара-навершия – 2,5 см.

Кубок бронзовый (рис. 7: 3–6 ) сохранился во фрагментах. Реставрация изделия носит несколько условный характер, но все же дает представление о его конфигурации (рис. 7: 2 ). Она произведена на основе сохранившегося дна диаметром 66 мм, обломка венчика с плечиком и тулова с изгибом ниже центральной расширенной части. В итоге можно сказать, что изделие было литым, плоскодонным с намечающимся поддоном. Толщина стенок – 5–6 мм. Дно более тонкое, толщиной 3 мм. Высота сосуда – 107 мм. Максимальное расширение ту-лова – 110 мм. Диаметр венчика – 7 см. На внешней литой поверхности заметен рельефный орнамент, плохо различимый из-за слоя коррозии. (Описанные размеры приближенно соответствуют современному стакану емкостью 200 мл.)

Бронзовый кубок не присутствовал в погребении как целая форма. На поднос были положены только три обломка сосуда. Возможно предположить, что изделие не было ни поломано от навалившейся на него земли, ни разбито, находясь на подносе. Разбить на части кубок из меди цилиндрической формы с толщиной стенок около 5 мм вообще вряд ли возможно. Медь обладает хорошими пластичными свойствами, если ее состав только не предполагает повышенной хрупкости из-за примесей. Такое изделие, видимо, можно было смять, но не разрушить на рваные куски. Обломки на подносе свидетельствуют об осколочной деформации тулова сосуда. Остается предположить, что кубок распался на куски вследствие неудачной отливки. Три из них использовали в погребальном обряде как некую символику. Обломки кубка свидетельствуют о его местном изготовлении. Это уникальная информация об уровне развития металлообработки на Кавминводах в эпоху среднего бронзового века (III тыс. до н. э.).

Деревянное блюдо № 2 располагалось между коленными суставами погребенного. Представлено тленом, диаметр –17 см (рис. 4: III ). В его центре находился некий бронзовый предмет. Он полностью корродирован и распался. Форма и размеры не восстанавливаются.

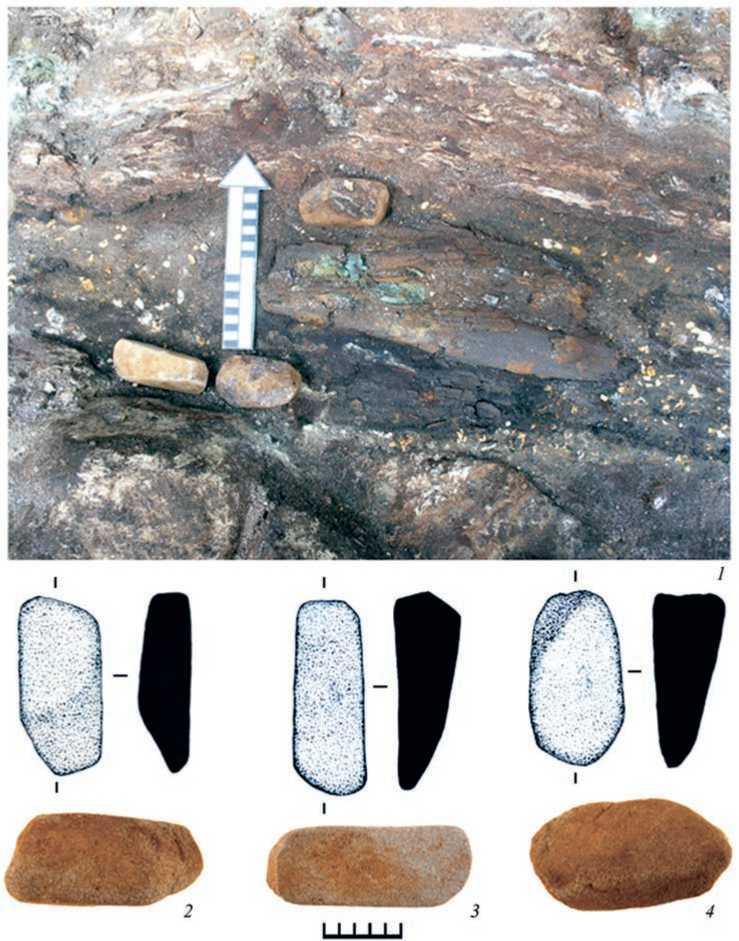

Поднос деревянный № 3 находился в 0,2–0,25 м южнее правой бедренной кости погребенного, у южной стенки деревянной конструкции, лежал по линии восток – запад. Длина предмета – до 40 см, ширина – ок. 15 см. Форма изделия не восстанавливается (рис. 5: 1 ). С подносом № 3 соотносятся находки трех камней – абразивов и бронзового кинжала № 2.

Камень абразивный № 1 (рис. 5: 2 ) находился вплотную с юга к деревянному подносу. Камень имел неправильно-уплощенную форму. Большинство граней со следами интенсивного стачивания. Материал, из которого сделан предмет, серый мелкозернистый песчаник. Длина абразива – 11,5 см, максимальная толщина – 3,2 см.

Камень абразивный № 2 (рис. 5: 3 ) найден на краю подноса, у южной стенки деревянной конструкции. Абразив лежал по оси восток – запад. Камень имел неправильно-удлиненную форму, все грани абразива носят следы интенсивного

Рис. 5. Могильник Лысогорская-6, курган 3, погребение 4.

Поднос № 3 с камнями-абразивами

1 - вид на поднос № 3; 2 - абразив № 1; 3 - абразив № 2; 4 - абразив № 3

Рис. 6. Могильник Лысогорская-6, курган 3, погребение 4. Находки

-

1 – золотая подвеска; 2 – сегменты наборного браслета с правой ноги; 3 – детали наборного браслета с правой руки; 4 – топор бронзовый на деревянной рукоятке; 5 – тесло бронзовое; 6 – кинжал бронзовый № 1; 7 – кинжал бронзовый № 2; 8 – фрагмент ткани

-

4 , 5 – рисунки в масштабе и фото с увеличением

стачивания. Материал изделия – серый мелкозернистый песчаник. Длина предмета –12,5 см, максимальная толщина – 4,3 см.

Камень абразивный № 3 (рис. 5: 4 ) располагался между абразивом № 2 и западным краем деревянного подноса № 3. Он лежал по оси восток – запад. Камень имел неправильную форму, близкую к клиновидной. Все грани имеют следы интенсивного стачивания. Материал абразива – серый мелкозернистый песчаник. Длина – 10,8 см, максимальная толщина – 4,5 см.

Бронзовый кинжал № 2 (рис. 6: 7 ) находился в западной части деревянного подноса. Он сильно корродирован. Распался при расчистке. Кинжал, вероятно, был черешковым, двулезвийным, имел вытянутую форму. Длина ≈ 12–14 см.

Под костяком были собраны фрагменты ткани (рис. 6: 8 ).

Круг аналогий находок из погребения 4 кургана 3 весьма своеобразен.

Золотая подвеска – колечко с разомкнутыми концами – очень редкий тип украшения для погребений эпохи средней бронзы. Полный список аналогий этому предмету в памятниках среднего бронзового века Центрального Предкавказья требует специального анализа. Отметим здесь лишь подвески из погребения 5 кургана 1 винсовхоза «Машук» ( Афанасьев , 1976) и из погребения 1 кургана 15 могильника Чегем II ( Бетрозов, Нагоев , 1984. С. 26). Оба захоронения содержали каменные топоры и могут рассматриваться как захоронения военных лидеров.

Бронзовый топор изящной арочной формы является изделием из серии топоров так называемых сачхерских типов Южного Кавказа. Он наиболее похож на топоры группы Начеркезеви ( Кореневский , 1981. С. 25. Группа 2, 3). На Южном Кавказе находка такого топора известна из погребения 2 кургана в Начер-кезеви ( Джапаридзе , 1961. С. 129. Рис. 23). В этом комплексе была еще найдена подвеска из серебра. Топоры типа Начеркезеви известны и в Предкавказье в таких комплексах, как разрушенный курган Андреевской долины у г. Грозного; погребение 24 могильника Загли Барзонд в горах Северной Осетии; погребение 30 кургана 1 у с. Ачхой Мартан, погребение 15 кургана 1 Дзуарикау, погребение 4 кургана у с. Бамут ( Бурков, Ростунов , 2004. С. 150. Рис. 5: IV, VII–X ).

Тесло имеет несколько неровные боковые линии контура и подостренный тыльный конец. Последняя деталь делает тесло оригинальной находкой. Пропорции изделия сближают его с анатолийскими теслами, известными по могильнику Си-Гирдан IV тыс. до н. э. и гробницы Арслантепе Т1 ( Кореневский , 2011. С. 270. Рис. 66). Они известны на Кавказе в эпоху среднего бронзового века – III тыс. до н. э. (Там же. С. 273. Рис. 69). В комплексах с бронзовыми топорами типа Начеркезеви бронзовые тесла найдены в наборе вещей из Андреевской долины у г. Грозного, погребение 24 могильника Загли Барзонд, погребение 30 кургана 1 могильника Арчхой Мартан (Бамут).

Бронзовый жезл длиной 38 см с шаровидным навершием и выступающим из него стержнем является уникальной находкой, выполненной в бронзе. Изделие отлито. В металле аналогий ему нет. Однако прямая аналогия ему все же есть – это фрагмент жезла, только деревянного, из погребения 1 кургана 5 II Нежинской группы. Погребение 1 кургана 5 было впускным и самым молодым из захоронений Кавминводской группы в этом кургане. Погребение было частично разрушено в ходе строительных работ на памятнике. От него осталась каменная обкладка могилы. От костяка сохранился только череп. В могиле был

найден обломок деревянного жезла, или посоха, с округлым навершием и выступающим из него бронзовым шилом (рис. 7: 7 ). Диаметр шаровидного навер-шия – 3,7 см. Толщина деревянного стержня – 2 см. В шаровидное навершие вставлены бронзовые гвоздики и прорезан орнамент в виде зигзагообразной линии. В комплекс погребения 1 кургана 5 входили курант-наковаленка (рис. 7: 8 ), два медальона, шнуровидные подвески и сдвоенные стержневидные подвески (рис. 7: 9–17 ) ( Кореневский , 1987). Рассматриваемые жезлы могли быть, помимо утилитарного предназначения, символами власти.

Черенковый кинжал из погребения 4 кургана 3 относится к разновидности орудий, имеющих укороченный листовидный клинок. Подобные предметы широко известны из памятников катакомбных культур Предкавказья и Восточной Европы ( Кореневский , 1978). Например, такой кинжальчик был найден вместе с деревянным подносом в погребении 32 Большого Ипатовского кургана ( Кореневский и др. , 2007. С. 166. Рис. 26: 3 ).

Бронзовый кубок уникален для эпохи среднего бронзового века, так как является первой находкой металлического сосуда в захоронениях северокавказской культуры. Ближайшие параллели ему могут составить серебряные кубки из Триалетского кургана V ( Куфтин , 1941. C. 417. Табл. XCI) и Карашамбского кургана ( Кушнарева , 1994. С. 32), но только как предметы, относящиеся к одной категории кубков из металла с поддонами. Их емкости примерно одинаковые, около 200 г.

Украшения погребального костюма в виде наборных браслетов являются характерными деталями декора для племен северокавказской культуры. Особенно показателен в этом плане браслет из подвесок стерженьков на щиколотке. Такие ножные украшения (возможно, нашивки на длинные штаны или обувь типа мокасин) зафиксированы у племен северокавказской и позднеямной культуры Предкавказья ( Кореневский , 1990. С. 59, 60).

Три абразива несут следы использования в быту. Аналогии им представлены в комплексе инструментов из захоронения литейщика-кузнеца и оружейника погребения 10 кургана 3 могильника Лебеди ( Гей , 1986. С. 23. Рис. 9). В нем также были обнаружены абразивные камни из песчаника. Скорее всего, эти предметы позволяют предполагать занятия покойным металлообработкой и символику кузнечного дела.

Традиция помещения в погребения деревянных подносов – или блюд с невысокими бортиками – отмечена В. Л. Державиным на материалах погребений томуз-ловской группы катакомбной культуры Центрального Ставрополья. Они известны в погребениях манычского типа в Нижнем Подонье ( Державин , 1991. С. 97). Поднос прямоугольной формы был зафиксирован в погребении 32 Ипатовского кургана в степном Ставрополье на севере края ( Кореневский и др. , 2007. С. 166.

Рис. 7. Находки в погребениях: могильник Лысогорская-6, курган 3, погребение 4 ( 1-6 ); II Нежинская группа, курган 5, погребение 1 ( 7-17)

1 – жезл бронзовый; 2 – сосуд бронзовый, реконструкция; 3–6 – детали сосуда; 7 – фрагмент деревянного посоха (жезла?) с бронзовыми гвоздиками и бронзовым шилом; 8 – каменный курант-наковаленка; 9–17 – бронзовые медальоны и подвески

Рис. 26, 7 ). Он датируется XXIII–XXII вв. до н. э. ( Кореневский и др. , 2007. С. 95). В. Л. Державин предполагает, что подносы выполняли особую ритуальную роль, так как на них клали бронзовые кинжальчики и пищу ( Державин , 1991. С. 97). В погребении 4 кургана 3 зафиксировано необычное использование подносов – для размещения на них сопровождающего инвентаря (в частности, разных орудий, включая оружие, инструменты и вещи высокого социального престижа). Видимо, подносы, как особый тип деревянной посуды, сами были высокорейтинговыми вещами, применявшимися в ритуальных церемониях похорон местной знати.

Деревянные подносы не встречаются в захоронениях Кавминводской группы и не характерны для погребального обряда северокавказской культуры Предкавказья. Их присутствие в погребении 4 кургана 3 Лысогорского могильника подчеркивает его необычность и своеобразное положение в нем оружия и знаков высокого престижа.

Датировка погребения 4 кургана 3 Лысогорского могильника может исходить из следующих обстоятельств. Деревянный аналог бронзовому жезлу из погребения 1 кургана 5 II Нежинского могильника связан с далеко не ранним захоронением Кавминводской группы, которая может датироваться в рамках XXIX/ XXVIII–XXIV вв. до н. э. (судя по дате топоров кабардино-пятигорского типа – см.: Нечитайло , 1978. С. 58). Традиция использования подносов с бортиком существовала у племен катакомбной манычской культуры. Упоминавшееся выше погребения 32 Большого Ипатовского кургана (с подносом) отнесено к XXIII– XXII вв. до н. э. Таким образом, в целом дата захоронения 4 кургана 3 может соответствовать примерно середине – втор. четв. III тыс. до н. э.

Культурная принадлежность комплекса определяется по элементам погребального обряда, таким как вытянутая поза покойного и наличие в наборе типичных деталей костюма людей северокавказской культуры в виде украшения стерженьками области щиколоток.

Погребение 4 кургана 3, безусловно, принадлежит выдающемуся для своего времени человеку, которому общество отдало масштабные поминальные почести в виде создания огромного 7-метрового кургана, обширной могилы с деревянным коробом, жертвами двух быков и оленьего рога. Других примеров такого высокого кургана над основным погребением в Кавминводской группе привести невозможно. Хотелось бы еще отметить, что курган не использовался затем для захоронения людей клана умершего. Этот факт делает памятник еще более необычным, так как курганы Кавминводской группы, как правило, содержат несколько однокультурных могил.

Что же мешало превращению огромного кургана в родовое кладбище? Особый статус погребенного, могущественного при жизни человека, и культ страха перед его духом? Или он был «не совсем свой» среди местных людей, создавших ему такой колоссальный погребальный памятник?

Высокий социальный ранг погребенного в могиле 4 кургана 3 обусловил своеобразие деталей погребального обряда и формы могильного сооружения. Наличие в могиле бронзового жезла позволяет предполагать, что покойный был вождем, облеченным властью и, соответственно, связанным с сакральной сферой.

Конструкция могилы в предматериковом слое в виде крупной ямы с заплечиками могла отражать связь ритуалов похорон с культом плодородия почвы.

Символика набора вещей с подносами подчеркивает значимость для покойного участия в заупокойном пире в стране предков, для чего, вероятно, и предназначался бронзовый кубок. Статус лидера подчеркивали предметы военного дела и рукопашной схватки, жезла вождя, изготовленного в металле как посох пастуха, теперь превращенного в жезл. Все они были положены на поднос, вероятно, как знаковый набор, указывающий на высокий ранг хозяина или на его щедрые подношения богам. Другой целью расположения предметов на подносах являлось, видимо, желание избежать контакта погребального инвентаря с землей.

Обращает на себя внимание связь символики вещей (обломков сосуда (кубка) и сильно сработанных камней – абразивов, возможно, под работу с металлом) с производственным процессом – металлообработкой. В итоге рассматриваемое захоронение подчеркивает важную роль совместной символики оружия, инструментов плотницкого дела и металлообработки для лиц высокого ранга местных племен как престижной символики военного дела и производственной сферы.

В этом символизме можно увидеть отражение традиций погребальной практики у населения, стоящего на преполитарной ступени развития раннего пред-государственного общества ( Семенов , 1993. С. 587; Кореневский , 2017. С. 122), при которой для вождей или иной элиты рода был важен не только престиж воина и связь с культом, но и престиж труда.

Список литературы Уникальное погребение эпохи средней бронзы на Кавминводах

- Афанасьев Г.Е., 1976. Отчет о работе объединенной археологической экспедиции Пятигорского музея и СОНИИ в 1975 г.//Архив ИА АН СССР. Р-1. № 5445.

- Бетрозов Р. Ж., Нагоев А. Х., 1984. Курганы эпохи бронзы у селений Чегем I и Чегем II (1-я и 3-я группы)//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии. Т. 1/Ред. В. И. Марковин. Нальчик: Эльбрус. С. 7-87.

- Бурков С. Б., Ростунов В. Л., 2004. Погребение эпохи бронзы из кургана 1 у сел. Арчхой Мартан//МИАСК. Вып. 3/Ред. Е. И. Нарожный. Краснодар: Наследие Кубани. С. 137-150.

- Габуев Т. А., 2016. Отчет о раскопках курганного могильника Лысогорская 6 на территории Георгиевского района Ставропольского края в 2015 году//Архив ИА РАН. № 50188-50190.

- Гей А. Н., 1986. Погребение литейщика новотитаровской культуры из Нижнего Прикубанья//Археологические открытия на новостройках. Вып. 1/Ред. Г. Е. Афанасьев. М.: Наука. С. 13-32.

- Державин В. Л., 1991. Степное Ставрополье в эпоху ранней и средней бронзы. М.: ИА АН СССР. 186 с.

- Джапаридзе О. М., 1961. К истории грузинских племен на ранней стадии медно-бронзовой культуры. Тбилиси: Мецниереба. 218 с. (На груз. яз.; рез. на русск.).

- Кореневский С. Н., 1978. О металлических ножах ямной, полтавкинской и катакомбной культур//СА. № 2. С. 33-48.

- Кореневский С. Н., 1981. Втульчатые топоры -оружие ближнего боя эпохи средней бронзы Северного Кавказа//Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье. История и культура/Ред. Б. А. Литвинский. М.: Наука. С. 20-41.

- Кореневский С. Н., 1987. Отчет о работе Предгорного отряда Ставропольской экспедиции в 1986 году//Архив ИА РАН. Р-1. № 00117.

- Кореневский С. Н., 1990. Памятники населения бронзового века Центрального Предкавказья. М.: ИА РАН. 174 с.

- Кореневский С. Н., 2011. Древнейший металл Предкавказья. Типология. Историко-культурный аспект. М.: Таус. 385 с.

- Кореневский С. Н., 2017. Оружие в комплексах культур начала медно-бронзового века (V-IV тысячелетия до н. э.): Очерки военизации древних обществ по данным археологии. Подунавье, юг Восточной Европы, Кавказ, Ближний Восток. М.: ИА РАН. 283 с.

- Кореневский С. Н., Белинский А. Б., Калмыков А. А., 2007. Большой Ипатовский курган на Ставрополье как археологический источник по эпохе бронзового века на степной границе Восточной Европы и Кавказа. М.: Наука. 227 с.

- Куфтин Б. А., 1941. Археологические раскопки в Триалети (1936-1940 гг.). Т. 1. Тбилиси: АН Груз. ССР. 231 с.

- Кушнарева К. Х., 1994. Памятники триалетской культуры на территории Южного Закавказья//Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа/Отв. ред.: К. Х. Кушнарева, В. И. Марковин. М.: Наука. С. 93-105. (Археология.)

- Нечитайло А. Л., 1978. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке. Киев: Наукова думка. 151 с.

- Семенов Ю. И., 1993. Экономическая этнология. Т. 3. М.: ИАЭ РАН. 587 с.