Уникальный бронзовый меч из Прибайкалья

Автор: Молодин Вячеслав Иванович, Медведев Г.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет мастерски отлитый из бронзы трехсоставной меч, обнаруженный на берегу оз. Байкал. Подробно описываются условия нахождения предмета в момент обнаружения, его структура и оформление. В работе детально рассматриваются такие особенности, как изначально трехчастная структура, нефункциональные клинок и рукоять, своеобразно оформленная гарда, изображение стилизованных личин в центре перекрестья, не позволяющие считать меч боевым оружием. Отмечается, что он не имеет абсолютных аналогов, но обнаруживает сходство по некоторым признакам со скифскими мечами и с хоту-талаахским мечам с р. Вилюй. Особое внимание уделяется анализу семантики изучаемой находки. Установлено, что меч, воплотивший черты влияния скифо-сибирского мира и коренного населения сибирской тайги, использовался в ритуальных целях.

Меч, прибайкалье, скифское время, ритуальная практика, таежная зона, сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/145145732

IDR: 145145732 | УДК: 903.227 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.4.054-062

Текст научной статьи Уникальный бронзовый меч из Прибайкалья

История обнаружения

Бронзовый меч необычной формы и размеров, состоящий из трех частей, найден в конце 1970-х гг. рабочим Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (г. Байкальск, Иркутская обл.), не пожелавшим назвать свою фамилию. По его словам, меч был обнаружен им случайно в одной из падей Обручевского Сброса (Приморский хребет) между пос. Черноруд и ущельем р. Сарма (рис. 1). Как утверждал информатор, один обломок меча (острие) торчал из земли, а две другие его части находились рядом под камнями.

Меч был передан сначала в среднюю школу, а затем – на кафедру всеобщей истории Иркутского государственного университета. Позже профессор университета Г.И. Медведев передал эту ценную находку в Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии СО РАН, где она экспонируется в настоящее время.

Описание находки

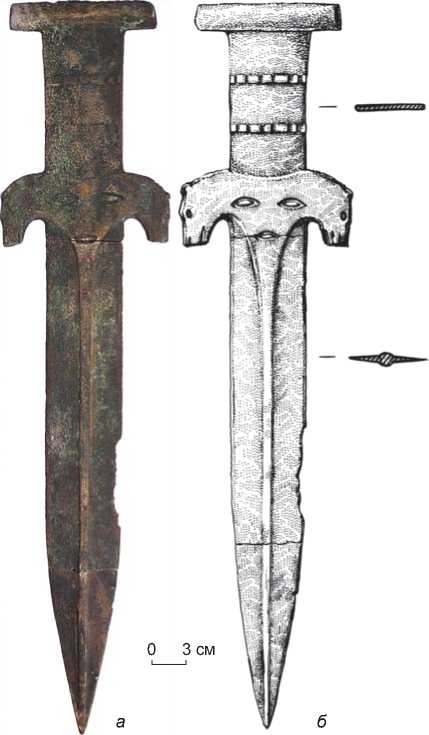

Публикуемый бронзовый меч, как отмечено выше, состоит из трех частей (рис. 2–6). Осмотр каждой из них позволяет уверенно говорить о том, что меч был не сломан, а отлит тремя блоками в литейной форме, скорее

Археология, этнография и антропология Евразии Том 43, № 4, 2015

Рис. 1. Предположительное место обнаружения меча.

0 3 cм

Рис. 3. Рукоять и гарда.

0 3 cм

3 cм

1 ♦

Рис. 2. Бронзовый меч. а – фото; б – прорисовка.

0 3 cм

Рис. 5. Колющая

Рис. 4. Клинок.

оконечность.

Рис. 6. Деталь гарды. Отливка головы медведя с отчетливо прослеживаемым литейным швом.

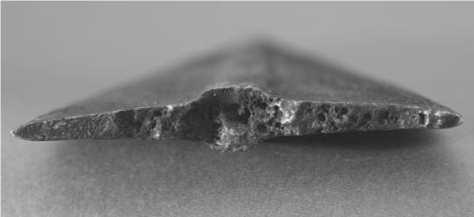

водилась, вероятно, со стороны рукояти. Вывод о том, что меч был отлит в виде трех блоков, позволяет сделать отсутствие следов какого-либо механического воздействия на его «тело» (см. рис. 3–5), а также изгибов, которые неминуемо появились бы в случае нанесения по изделию ударов с целью разломать на части. Кроме того, на торцах каждой части имеются характерные каверны (следы выхода газов), которые образуются при литье бронзового предмета; они не появились бы, если бы «тело» меча при отливе оставалось монолитным (рис. 7). Из этого следует, что перед литей-

Рис. 7. Торец клинка с кавернами, образовавшимися в процессе литья при отходе газов.

Рис. 8. Следы пришлифовки на торце клинка.

всего, глиняной, двухстворчатой*. На находке в зоне стыка створок литейной формы отчетливо виден шов (рис. 6). В некоторых местах, например, на рукояти, шов был ликвидирован в ходе последующей дополнительной обработки. Меч отлит по оттиску целого бронзового (возможно, деревянного) образца, выполненному по сырой глине; это зафиксировалось на внутренней поверхности створок. Заливка металла произ- щиком изначально стояла задача создать трехчастное изделие, которое предполагалось использовать в ритуальной практике. Наличие четких следов пришли-фовки на торцах составных частей (рис. 8) позволяет предположить неоднократное использование каждой из них в отдельности. Очевидно, что при необходимости меч составляли из трех частей в единое целое (см. рис. 2). Меч отлит мастерски. У него имеется лишь незначительный литейный брак – не полностью отлит край лезвия (см. рис. 2, 4). После отливки изделие не нуждало сь в дополнительной обработке. Таким образом, изучение трехчастного меча специфической формы из Прибайкалья позволяет сделать вывод о том, что это исходно было не боевое оружие, а предмет, предназначенный для совершения обрядовых действий, по сути ритуальный.

Длина анализируемого меча 71 см. Верхняя его треть, включающая рукоять и гарду, имеет длину 23,1 см (см. рис. 2, 3). Центральная часть – клинок – наибольшая, ее длина 32,2 см (см. рис. 2, 4). Нижняя часть клинка – острие – длиной 15,7 см (см. рис. 2, 5). Форма изделия не вполне обычна и требует детального рассмотрения. Прежде всего обращает на себя внимание массивная, крупная, подпрямоугольная в плане рукоять, ширина которой исключает возможность комфортного захвата рукой человека; это не позволяет отнести меч к холодному оружию. Длина рукояти 14,7 см (см. рис. 2, 3). В плане она подпрямоугольной формы. Ее ширина (7,3–7,8 см), а также сравнительно небольшая толщина (0,8 см) также не соответствуют параметрам боевого оружия. С обеих сторон в центральной части рукоять декорирована двумя параллельными рельефными, рассеченными по вертикали валиками шириной 0,6 и 0,7 см. Рассечение производилось, вероятно, произвольно, поэтому валики выглядят цепочками из квадратиков и прямоугольничков. Вверху рукояти имеется массивное брусковидное навершие, в разрезе слегка подовальной формы. Длина навершия 14,2 см, ширина на концах 2,7, в центральной части – 2,5 см (разница в 2 мм визуально не фиксируется). Толщина навершия, как и самой рукояти, 0,8 см.

Рис. 9. Гарда с лицевой ( а ) и оборотной ( б ) сторон.

Между рукоятью и клинком находится массивная зооморфная гарда, которая делит меч на две неравные части и имеет явный семантический смысл (рис. 9, 10). Гарда выполнена в виде симметрично расположенных медвежьих голов, наклоненных мордами вниз. Головы изображены очень реалистично*, с характерными лбами и рельефно выраженными округлыми ушками (см. рис. 6, 9, 10). В реалистичной манере переданы овальные глазки, ноздри и сомкнутая пасть.

В центральной части гарды, между рукоятью и клинком, с обеих сторон меча показана личина (см. рис. 2, 9, 10). Это стилизованное изображение антропоморфного существа, у которого глаза и рот выполнены в виде линзовидных овалов. Личина является, несомненно, центральным изображением на мече, которое сразу же приковывает к себе внимание. Интересно, что линия «разлома», разделяющая верхнюю и центральную части изделия, проходит через рот личины (см. рис. 2, а ; 3, 9). Далее рельефно выраженная гарда плавно переходит в ребро жесткости меча, которое, постепенно сужаясь, проходит по центральной части клинка с обеих сторон до самого острия (см. рис. 2). Ребро жесткости сверху уплощено и по мере приближения к концу становится все более овальным.

Клинок меча представлен фактически двумя фрагментами. Общая его длина (от начала лезвия и до острия) составляет 47,9 см: длина центрального фрагмента 32,2 (см. рис. 4), а нижнего (колющая часть) 15,7 см (см. рис. 5). В разрезе клинок имеет уплощенную форму, плавно сужается к закругленным по режущей кромке лезвиям, которые в отличие от лезвий любого настоящего рубяще-колющего оружия так и остались незаостренными. Последняя

3 cм

Рис. 10. Прорисовка гарды. Лицевая сторона.

особенность еще раз подчеркивает обрядовое назначение изделия, является еще одним свидетельством того, что перед нами не боевое оружие. Максимальная толщина клинка в прилегающей к рукояти части (вместе с ребром жесткости) 0,75–0,80 см. На большей части (2/3) ширина клинка практически не меняется и составляет 6,7–7,3 см. В нижней части толщина клинка уменьшается и составляет уже 0,35–0,37 см.

*По мнению канд. биол. наук С.К. Васильева, древний мастер изобразил головы бурых медведей. Благодарю С.К. Васильева за исчерпывающую консультацию.

Аналоги и проблемы датировки

Изучаемый предмет не имеет абсолютных аналогов. Некоторые особенности его формы можно рассматривать как эпохальные признаки, с учетом которых представляется возможным говорить о хронологической принадлежности и территории распространения таких артефактов.

Изделие, если ориентироваться на классификацию М.В. Горелика (60–70 см – короткие, 70–90 – оптимальных размеров, более 90 см – длинные) [2003, с. 215], следует отнести к коротким мечам. По размерам и оформлению он тяготеет к мечам-акинакам скифского типа. Согласно данным А.И. Мелюковой, длина большинства скифских мечей составляет от 50 до 70 см [1964, с. 46].

Рассматриваемый меч из Прибайкалья, несмотря на своеобразие, по ряду критериев вполне сопоставим со скифскими мечами. Последние изготавливались, как правило, из железа, но известны и бронзовые образцы [Там же]. В соответствии с классификацией данного вида вооружения, разработанной А.И. Мелюковой, анализируемый меч следует включить в первый отдел изделий с прямым брусковидным наверши-ем [Там же, с. 47]. Типы в каждом отделе указанной схемы выделяются по достаточно стабильной форме гарды (почковидные, бабочковидные, ложнотреугольные), но очевидно, что меч из Прибайкалья не может быть отнесен ни к одному из них. Однако, как отмечает А.И. Мелюкова, среди скифских мечей имеются изделия с перекрестьем своеобразной формы [Там же]. В качестве примера она упоминает меч, перекрестье которого трактовано как «сильно стилизованные головы двух хищных птиц, орлов или грифонов, со спиралевидным клювом и одним большим глазом в центре» [Там же, с. 53]. Этот меч был изготовлен под влиянием сибирских акинаков [Там же]. Действительно, именно для бронзовых кинжалов-акинаков, обнаруженных на территории Сибири, характерны гарды в виде развернутых в противоположные стороны голов хищных птиц и животных. Сводка таких изделий приведена в монографии М.В. Горелика [2003, табл. XII]. К сожалению, прорисовки, опубликованные в книге, предельно схематичны, тем не менее хорошо видно, что по крайней мере у шести предметов (три из Минусинской котловины, один из Новосибирского Приобья и два из Ордоса) гарды выполнены в виде головок волка (?), кошачьих хищников (львов ?), кабана, а также целых фигурок животных и стилизованных изображений [Там же]. Очевидно, что в этих изображениях получили воплощение персонажи скифо-сибирского звериного стиля. В контексте данного исследования важно, что указанные изделия не выходят за рамки V–III вв. до н.э. К.Т. Смирнов и В.Г. Петренко относят савроматские мечи с брусковидным навершием рукояти к VII–VI вв. до н.э. Впрочем, такие мечи были у савроматов и в более позднее время – в V–IV вв. до н.э. [Смирнов, Петренко, 1963, табл. 11, 1–6 , 14 , 43 ]. Гарда в виде скульптурных изображений головок медведей встречена впервые. Образ хозяина тайги, воссозданный на мече, является свидетельством того, что последний был изготовлен в таежной зоне, вероятно, в Восточной Cибири.

Анализируемый меч, как мне представляется, следует датировать именно скифским временем, поскольку он имеет брусковидное навершие и перекрестье, оформленные в виде реалистически переданных голов медведей. Выбор мастером главного персонажа отражает, конечно же, местные реалии, особое отношение к самому главному обитателю тайги.

Что касается аналогов рассматриваемого меча, то они имеются среди материалов с территории, расположенной к северу от Байкала. С XIX в. известны обнаруженные в Якутии бронзовые предметы «крупных размеров и необычной формы» (случайные находки) [Алексеев, Гоголев, Зыков, 1991, с. 8]. Среди них, пожалуй, одним из первых был найден массивный бронзовый кельт из устья р. Колымы [Окладников, 1944]. Однако наиболее известными считаются пять бронзовых мечей из Якутии, каждый из которых выделяется индивидуальными чертами. (Их наиболее полная сводка опубликована в работах И.В. Лесковой, С.А. Федосеевой [1985] и В.И. Эртюкова [1990, с. 79–81].) Аналоги этим мечам исследователи пытались найти в районах к югу от Якутии, но образцы с этих территорий имели лишь отдаленное сходство с вышеназванными изделиями, позволявшее только наметить временные границы их бытования. С учетом хронологических реперов, разработанных для подобного вида изделий из Южной и Западной Сибири, два из них можно отнести к финалу бронзового века (конец карасукской эпохи) – раннему периоду железного века (тагарская эпоха)*. Что же касается мечей с Алдана (укулаанский меч) и Лены (сэндэлэнский меч), то это, с моей точки зрения, совершенно особые предметы, нуждающиеся в специальном рассмотрении.

Наиболее близок к публикуемому изделию бронзовый меч, найденный на р. Вилюй в окрестностях оз. Хоту-Талаах и называемый хоту-талаахским [Борисов, 1961]. Правда, он в отличие от прибайкальского имеет кольцевидное навершие, с учетом которого В.Г. Борисов сопоставил хоту-талаахский меч с карасукскими и тагарскими [Там же] и предложил датировать его концом карасукского – началом I тыс. до н.э. [Там же, с. 241].

С моей точки зрения, хоту-талаахский меч ближе к тагарским образцам, чем к карасукским. У него не только утрированное крупное навершие и выраженное ребро жесткости, но и характерное перекрестье, не типичное для более ранних, карасукских кинжалов; похожие образцы, хотя и редко, но встречаются среди тагарского оружия из Минусинской котловины [Членова, 1992, табл. 84, 17], в частности в коллекциях предметов раннескифской эпохи Тувы [Мандельштам, 1992, табл. 84, 17]. Такое перекрестье имеют ранние (железные) мечи-акинаки скифов, датированные V–IV вв. до н.э. [Мелюкова, 1989, табл. 32, 1]. Все вышерассмотренное позволяет датировать хоту-тала-ахский меч периодом не ранее VII в. до н.э. Если брать во внимание тагарские аналоги, то можно предположить бытование хоту-талаахских мечей до III в. до н.э.

Прибайкальский и хоту-талаахский мечи вполне сопоставимы по пропорциям (хотя последний несколько меньше: его общая длина 56,4 см). Оба имеют излишне широкую и плоскую рукоять, что делает невозможным их боевое применение. Следует отметить, что хоту-талаахский меч, как и прибайкальский, был обнаружен воткнутым в землю под корнем дерева [Архипов, 1994, с. 7]. Это сближает сопоставляемые предметы и семантически.

Аналогами анализируемого меча можно считать железные короткие мечи из таежной зоны Западной Сибири. Их сближает в первую очередь прямое брусковидное навершие рукояти [Соловьев, 2003, рис. 110]. Очень важно, что в эпоху раннего железа в этой части Азии мечи использовались не только по прямому назначению, но и как сакральные предметы, о чем свидетельствуют их изображения вместе с личиной в центре нагрудников усть-полуйских [Мошинская, 1953] и ку-лайских [Троицкая, 1979] доспехов.

Семантическая нагрузка

Меч является символом, получившим широкое распространение в мифологии и мировых религиях [Мейлах, 1982, с. 149]. Культы, связанные с мечом, были довольно широко распространены как во времени, так и в пространстве. Их истоки, по-видимому, следует искать в эпохе поздней бронзы, времени появления данного вида оружия. Расцвет обрядовой практики, связанной с мечом, несомненно, приходится на скифское время, когда она распространилась на всей территории скифо-сибирского единства.

В периоды раннего и позднего Средневековья у многих народов Евразии сформировалось особое отношение к мечу. Меч выступал символом власти, мужества, справедливости и правды. Он являлся фаллическим символом. По мнению специалистов, были и особые мечи, «наделенные сверхъестественной силой» [О’Кеннел, Эйри, 2009, с. 20]. Кроме того, меч всегда выполнял церемониальную функцию [Там же, с. 226]. Ритуалы, связанные с мечом или саблей, известны и у сибирских народов; в сильно трансформированном виде они сохранились до современности [Бауло, 2004, с. 101]. Мне думается, что рассматриваемый меч вызывает исключительный интерес именно с точки зрения семантической нагрузки.

Бронзовый меч, найденный на северном побережье Байкала, как отмечалось, не имеет аналогов. Такие особенности, как изначально трехчастная структура, явно нефункциональные клинок и рукоять, своеобразно оформленная гарда, а также изображение стилизованных личин в центральной части перекрестья свидетельствуют о том, что меч был создан не для боевых, а, скорее всего, сакральных целей. Не следует забывать о том, что в момент обнаружения острие меча было воткнуто в землю, а остальные части находились рядом, под камнями. Напомню, что воткнутым в землю был найден и бронзовый меч с Вилюя.

Морфологическое сходство мечей из Прибайкалья и с территории к северу от озера, по-видимому, не является случайным. Скорее всего, меч происходит именно из таежной зоны (возможно, с территории Якутии). На это указывает оформление рукояти меча двумя рассеченными валиками (см. рис. 4). Уместно напомнить, что подобные налепные валики характерны для керамики усть-мильской культуры Якутии* [Федосеева, 1970, 1974; Эртюков, 1990, с. 96; и др.].

Меч из Прибайкалья, как отмечало сь выше, довольно четко датируется скифским временем (V–III вв. до н.э.). В свете этой информации его использование в обрядовой практике не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Согласно письменным источникам, скифы использовали мечи-акинаки в ритуальных целях. Их современник Геродот в своей «Истории» по поводу ритуалов, связанных с мечом, писал: «…Аресу же совершают жертвоприношения следующим образом. В каждой скифской области по округам воздвигнуты такие святилища Аресу: горы хвороста нагромождены одна на другую на пространстве длиной и шириной почти в 3 стадии, в высоту же меньше. Наверху устроена четырехугольная площадка; три стороны ее отвесны, а с четвертой есть доступ. От непогоды сооружение постоянно оседает, и потом приходится ежегодно наваливать сюда по полтораста возов хвороста. На каждом таком холме водружен древний железный меч. Это и есть кумир Ареса. Этому-то мечу ежегодно приносят в жертву коней и рогатый скот, и даже еще больше, чем прочим богам. Из каждой сотни пленников обрекают в жертву одного человека, но не тем способом, как скот, а по иному обряду. Головы пленников сначала окропляют вином, и жертвы закалываются над сосудом. Затем несут кровь наверх кучи хвороста и окропляют ею меч…» [1999, с. 254–255].

Важно иметь в виду, что у скифов были разные ритуальные манипуляции, в которых использовался меч.

«Все договоры о дружбе, освященные клятвой, у скифов совершаются так, – писал Геродот. – В большую глиняную чашу наливают вино, смешанное с кровью участников договора… затем в чашу помещают меч, стрелы, секиру и копье. После этого обряда произносят длинные заклинания, а затем как сами участники договора, так и наиболее уважаемые из присутствующих пьют из чаши» [Там же, с. 257].

О ритуальном использовании меча у скифов говорится и в более поздних римских источниках. Указывается, например, что у скифов меч мог посвящаться Марсу [Латышев, 1904, с. 123; 1906, с. 276]. Римскими историками также отмечалось: 1) как бы продолжение древней традиции поклонения мечу, отождествляемому с Марсом, у более поздних, чем скифы, народов. Аммиан Марцеллин об аланах писал: «…они по варварскому обычаю втыкают в землю обнаженный меч и с благоговением поклоняются ему, как Марсу, покровителю стран, по которым они кочуют» [Латышев, 1906, с. 342]. Климент Александрийский указывал: «…очень многие племена, как мне кажется, воткнув в землю один меч, приносят ему жертвы как Арею… Из числа скифов Сарматы… почитают меч…» [Латышев, 1893, с. 596]; 2) мечи, которым поклонялись, были не обыкновенными, а особыми. Неслучайны, по-видимому, и легенды, связанные с обнаружением Атиллой Марсова меча, «считавшегося священным у скифских царей» [Приск Панийский..., 1956] и давшего ему «могущество в войнах» [Иордан, 1960, с. 102]. Вероятно, чтобы подчеркнуть сакральную функцию меча, ему специально придавалась необычная форма.

Вполне возможно, что и на территории к северу от ареала скифо-сибирских традиций меч играл особую семантическую роль, по-видимому, еще с карасукско-го времени. Именно об этом могут свидетельствовать бронзовые мечи карасукской эпохи, обнаруженные в восточно-сибирской тайге (Якутия). Их форма и размеры необычны даже для исконной территории распространения карасукского оружия. Об этих находках А.П. Окладников писал: «По своему размеру, пропорциям, совершенству формы и тщательности отделки он (меч, найденный в XIX в. в 150 верстах от Вилюйска на дне спущенного оз. Сильгумджа. – М.В. ) является единственным в своем роде образцом литейного искусства сибирских мастеров бронзового века. Более того, равных ему по размерам и изяществу отделки бронзовых мечей нет не только в Сибири, но и во всей лесной полосе Советского Союза»* [1949, с. 149].

В свете высказанной гипотезы несомненный интерес представляет бронзовый карасукский меч, найденный в г. Томске в Лагерном саду на месте, которое в древности могло использоваться как сакральное. Этот меч состоит из трех частей (вероятно, четвертая – фрагмент рукояти – утрачена) [Соловьев, 2003, рис. 43] и семантически сопоставим с анализируемой находкой из Прибайкалья.

Возвращаясь к рассматриваемому мечу, следует подчеркнуть, что контекст находки позволяет говорить о проявлении определенного ритуала, связанного с втыканием меча в землю и предполагающего его использование в расчлененном (испорченном) состоянии. На мече из Прибайкалья запечатлен замечательный и очень важный сюжет – личина, она изображена между головами двух медведей (см. рис. 9, 10). Как было отмечено, изображения личин и мечей на нагрудниках лат носителей усть-полуйской и кулайской культур таежной части Западной Сибири свидетельствуют о глубокой древности данного семантического сюжета, совпадающего по времени с мечом из Прибайкалья. Более того, анализируемый меч как бы объединяет два этих важнейших символа в единое целое. Изображения медвежьих голов могут дополнять семантическую композицию, воплощенную в мече.

Личина на анализируемом мече – вероятно, его главный персонаж – изображена схематично. Мастер передал только глаза и рот без каких-либо дополнительных деталей, однако выпуклая гарда, плавно переходящая в ребро жесткости, трактована как своеобразное изображение вполне оформленного лица. Подобное иконографическое воплощение образа характерно для северного таежного круга культур Евразии и, пожалуй, более созвучно выделенному А.П. Окладниковым стилю восточно-сибирского литья [1948, с. 216]. Во всяком случае именно так, в виде миндалевидных овалов, трактуются глаза и рты на бронзовых изображениях личин из Восточной Сибири [Там же, рис. 1–4 и др.]. Кстати, известны предельно стилизованные личины, у которых аналогичным образом показаны только глаза и рот [Там же, рис. 7, 8]. А.П. Окладников не только справедливо связал восточно-сибирские бронзовые личины со скифским временем, но и убедительно доказал их принадлежность «шаманским изображениям» [Там же, с. 219]. С учетом этого рассматриваемый меч из Прибайкалья можно отнести к шаманским атрибутам. Напрашивается даже его сопоставление с шаманскими жезлами, на которых имеется изображение человеческого лица [Там же, с. 224].

Традиция оставлять оружие (мечи и сабли) на святилищах характерна для угорского населения таежной зоны Западной Сибири. Информация об этом имеется в этнографических источниках. Профессор А.В. Бау-ло, крупный специалист в области сибирской этнографии, отмечает: «Сабля в шаманской практике обских угров севера Западной Сибири является таким же распространенным атрибутом, как и бубен» [2004, с. 107]. Оружейный набор духа-покровителя ляпинских манси, приведенный в монографии И.Н. Гемуева и А.М. Сагалаева, кроме железного боевого топора, железной пальмы, стрел с железными наконечниками, включал железный обоюдоострый меч, железную саблю с рукоятью из оленьего рога и деревянные, обитые жестью ножны с остатками деревянного меча [1986, с. 20–23]. Интересно, что у таежных шаманов сабля использовалась в ритуалах самой разной направленности (гадание, камлание) [Бауло, 2004, с. 108].

Не исключено, что меч из Прибайкалья являлся олицетворением божества. Особенно показательный пример подобного синкретизма у манси Северной Сосьвы мы находим в материалах И.Н. Гемуева. Длинный узкий железный клинок был изготовлен в виде фигуры божества. Эфес выполнен в форме рук божества. К эфесу прикреплена голова с глазами и ртом, обозначенными лунками [1990, с. 134–135]. Большое количество примеров воплощения в оружии (сабля) образа божества приводит в своем исследовании А.В. Бауло [2004, с. 105–106].

Центральное место на эфесе меча из Прибайкалья, помимо личины, занимают изображения голов двух медведей. Личина и медвежьи головы составляют эфес ритуального меча. У различных народов таежной зоны Сибири голову хозяина тайги было принято воплощать в металлопластике (см., напр.: [Народы Сибири…, 2000]). Судя по находкам на святилищах, бронзовые бляхи с изображением медведя с древности использовались аборигенным населением в ритуальной практике (см., напр.: [Молодин, Бобров, Рав-нушкин, 1980]). Они участвуют и в современной обрядовой деятельности [Бауло, 2004, с. 81–82]. У северных хантов образ медведя ассоциировался с защитой – «от ударов злых сил заслоняющий дух» [Там же]. Образ медведя на находке из Прибайкалья мог выполнять охранительную функцию или подчеркивать мощь и силу меча. Известно, что в среде носителей культур скифо-сибирского звериного стиля перекрестье меча или кинжала-акинака было принято украшать изображением головы хищного животного или птицы. Кстати, образ медведя здесь никогда не использовался, поскольку он не был характерен для сакральных образов скифо-сибирского мира. У коренного населения севера сибирской тайги медведь является особо почитаемым животным и в наши дни.

Таким образом, в мече из Прибайкалья можно видеть проявление синкретизма, связанного как с южными, скифо-сибирскими традициями, в которых меч играл важнейшую семантическую роль, так и с северными – шаманской практикой таежного населения. В этом нет ничего удивительного, ведь, согласно кет-ской и бурятской мифологии, именно шаман руково- дил войском, лично участвовал в военных действиях [Анучин, 1914, с. 40–41; Окладников, 1948, с. 220]. Все вышесказанное подтверждает вывод А.П. Окладникова о том, что «в культуре таежных племен на аборигенной основе отложились следы прямого воздействия скифской степи» [1948, с. 225].

Особой проблемой является реконструкция обрядовой практики, связанной с умышленной порчей вещей. И если применительно к погребальной обрядности у носителей различных археологических культур Сибири и Дальнего Востока в этнографической литературе мы можем найти немало объяснений, то в нашем случае дело обстоит сложнее. Тем не менее некоторые варианты интерпретации данного феномена можно привести. Важно, что сюжеты порчи вещей связаны с носителями культур таежного круга (хотя Западной, а не Восточной Сибири). Так, на Иртыше, по сообщению В.Н. Чернецова, были обнаружены сакральные фигурки волков, спины которых оказались намеренно переломанными [1941, с. 26]. Значимая для нас информация имеется в монографии А.В. Бауло. Автор приводит данные А. Каннисто о духе-покровителе вогульской деревни князе Тек, меч которого, сломанный в борьбе со злым духом, был помещен в жертвенное хранилище [Бауло, 2004, с. 103]. Имеются также сведения о помещении на святилищах манси железных сабель с обломанным клинком [Гемуев, Бауло, 1999, с. 30–31] и без рукоятей [Бауло, 2004, с. 104]. Не исключено, что семантика трехчленного байкальского меча связана с какими-то подобными феноменами.

Заключение

Рассмотренный бронзовый меч был целенаправленно изготовлен в трех частях. Его облик свидетельствует о принадлежности к скифскому времени. Меч демонстрирует несомненный синкретизм мифологических установок, восходящих к скифо-сибирскому импульсу с территории Южной Сибири, что, вероятно, проявлялось и в отправлении самого культа, связанного с мечом (втыкание его в землю и совершение в последующем каких-то мистерий). Важно, что в его иконографии (личина, медвежьи головы, рубчатые валики на рукояти) получили отражение таежные сюжеты.

Такой синкретизм позволяет полагать, что байкальский меч мог активно использоваться в каких-то ритуалах. Это могли быть и гадания на мече, и ритуалы, связанные с медвежьими праздниками, на которых в настоящее время практикуются мистерии, включающие манипуляции с клинковым оружием, в частности саблями [Бауло, 2004, с. 102]. Их корни в таежной части Западной Сибири, по мнению ряда исследователей, уходят в эпоху раннего железа (см., напр.: [Мошинская, 1953, с. 100]), а, может быть, и в более древние времена. Неслучайна, по-видимому, и умышленная порциальность (испорченность) меча, имевшая, несомненно, сакральный смысл.

Доктор исторических наук, профессор Герман Иванович Медведев ушел из жизни неожиданно 21 февраля 2015 г. Я не успел показать ему данную статью, на создание которой он и благословил меня, передавая в институт этот замечательный бронзовый меч, найденный на берегу Байкала. Пусть данная работа, посвященная уникальной находке, по существу спасенной для науки Германом Ивановичем, по служит памятью этому прекрасному ученому, педагогу и человеку.

Список литературы Уникальный бронзовый меч из Прибайкалья

- Алексеев А.Н., Гоголев А.И., Зыков И.Е. Археология Якутии (Эпоха палеометаллов и средневековья). -Якутск: Изд-во Якут. гос. ун-та, 1991. -111 с.

- Анучин И. И. Очерк шаманства у енисейских остяков. -СПб.: , 1914. -90 с. -(Сб. МАЭ; т. II, выл. 2).

- Архипов Н.Д. Древняя Якутия. -Мирный: , 1994. -Ч. II: Бронзовый и ранний железный век. Первобытное искусство и религия. -79 с.

- Бауло А.В. Атрибутика и миф: Металл в обрядах обских угров. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. -157 с.

- Борисов В.Г. Меч и копье из Якутии//СА. -1961. -№2.-С. 239-241.