Уникальный крест из Каинского некрополя: иконография, семантика, технология изготовления

Автор: Сальникова И.В., Наберухина А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В 2019-2020 гг. Отделом спасательных археологических работ ИАЭТ СО РАН был исследован культурный слой Спасского собора в Каинске (Куйбышев, Новосибирская обл.). На его территории был обнаружен некрополь более раннего времени, часть которого была нарушена в ходе строительства каменного храма. Особенностью погребального обряда является наличие кирпичных склепов внутри здания церкви, что свидетельствует о высоком статусе погребенных. В первом кирпичном склепе закрытого типа был захоронен один человек. Инвентарь погребения представлен уникальным нательным крестом, прямых аналогий которому не выявлено. Крест двусторонний, с большим количеством сюжетов, расположенных по всему полю изделия. На лицевой стороне центральным образом является «Распятие Христа», на обороте внизу сюжет «Бичевания Христа», по обеим сторон помещены изображения святых. В статье представлены результаты спектрографического анализа, дана морфологическая и иконографическая характеристика креста. РФА-исследование проведено в двух лабораториях (ЦКП «Геохронология кайнозоя» и в музее Института геологии и минералогии СО РАН), получен элементный состав изделия на десяти выделенных участках. Определен основной состав сплава, сделаны предположения об главных приемах декорирования. Выяснено, что сам крест выполнен из серебра порядка 800 пробы, центральный сюжет - распятие из сплава, содержащего до 68 % меди и серебро. Вероятно, он декорирован методом меднения - покрытие металла тонким слоем меди. Крест украшен серебряной фольгой, на которую амальгамой нанесено золотое покрытие, на что указывает присутствие ртути на этих участках. Датировать крест можно второй половиной XVIII в., поскольку сам склеп перекрыт более поздними погребениями и фундаментом каменного храма, строительство которого начато в 80-е гг. XVIII в. Само изделие и обряд захоронения указывают на высокий социальный и имущественный статус погребенного. Очевидно, что данный нательный крест изготовлен в центральной России профессиональным ювелиром.

Крест нательный, погребальный обряд, склеп, спасский храм, каинск (куйбышев, новосибирская область), рфа-анализ сплава

Короткий адрес: https://sciup.org/145146467

IDR: 145146467 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0698-0705

Текст научной статьи Уникальный крест из Каинского некрополя: иконография, семантика, технология изготовления

В 2019 г. Отделом спасательных археологических работ ИАЭТ СО РАН было начато исследование культурного слоя церкви во имя Спаса Нерукотворного – Спасского собора в г. Куйбышев (Каинск) Новосибирской обл.

История строительства православного храма в Каинске раскрыта и подробно аргументирована историческими документами в статье сотрудников Куйбышевского краеведческого музея [Павлова, Гайер, 2015, с. 256–260]. Из нее следует, что первая деревянная православная церковь построена на территории острога в 1751 г. В 1755 г. она была перенесена на другой берег р. Каинки в связи с переносом самого острога. Третий этап в истории церкви – постройка нового деревянного здания в 1773 г., и в том же году церковь освящена. Четвертый этап связан со строительством каменного храма, постройка которого продолжалась с 1787 по 1836 гг. Он был задуман двухпрестольным, но в итоге почти пятидесятилетнего строительства был возведен трехпрестольный собор. Первая часть церкви – «придельный храм Николая Чудотворца освящен в 1804 г., настоящая Спасская церковь освящена в 1829 г., а северный придел Покрова Пресвятой Богородицы, строительство которого начато в 1823, освящен в 1836 году» [Ведомость..., 1909]. Возле церквей по православной традиции всегда находились кладбища. Фундамент каменного собора, как и предыдущей деревянной церкви, занял территорию более раннего погоста, частично поглотив его.

В 2019 г. работы велись в западной части раскопа. Был открыт фундамент каменной церкви и обнаружено более 200 погребений, часть из которых находилось под фундаментом храма. «Все захоронения имеют ориентацию по оси запад – восток (головой на запад) с различным отклонением к северу или югу; руки погребенных согнуты в лок- тях и соединены на груди. Точно определить тип внутримогильной конструкции из-за плохой сохранности дерева удавалось не всегда, но во всех зафиксированных случаях это были колоды» [Тимощенко и др., 2019, с. 812].

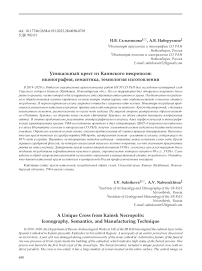

Кроме грунтовых захоронений, был обнаружен каменный склеп, расположенный в северном приделе. Он обозначен в научном отчете как объект № 44. Его размеры 2,2 × 1,2 × 1 м (рис. 1). По конструктивным особенностям данный склеп следует отнести к закрытому типу [Боброва, 2017, 388]. Склеп имел арочный свод. Кирпичная кладка скреплялась глиняным раствором, кирпичи, из которых построен свод, подтесывались, пол выстлан досками [Морозов, Тимощенко, Митько, 2021, с. 48]. В склепе обнаружено одно погребение, перекрытое досками, по углам склепа – четыре кованые железные ручки, вероятно, от гроба. [Там же, с. 50]. Костяк сохранился не полностью, смещены левая ключица, плечевая кость левой руки. Погребенный был уложен вдоль длинной оси могильной ямы – вытянуто, головой к западу. Правая рука была согнута в локте и лежала на животе. Голова повернута вправо и прижата к груди. Инвентарь представлен крестом, он находился на нижней части груди.

По наблюдению авторов, склеп был перекрыт другим объектом, содержащим 12 индивидов, пять из которых перекрывают склеп, а дном могильных ям является свод арочного перекрытия. Эти погребения тоже были разрушены фундаментом каменного собора [Там же]. Следовательно, можно сделать вывод, что склеп был сооружен во время существования деревянной церкви.

Нахождение склепов в приалтарной части храма или на его территории – явление до статочно редкое и характерно только для крупных церквей. После постройки центрального придела церковь получила статус собора. Собор в честь Образа Спаса Нерукотворного был освящен с благословения Архиепископа Евгения Тобольского и Си-

Рис . 1. Вид склепа.

бирского в 1829 г. [Гайер, 2021] и вошел в список шести соборов Томской Епархии.

Подобные склепы в археологических памятниках Нового времени в Сибири зафиксированы в Восточной Сибири – в Богоявленском соборе и Спасском мужском монастыре в Енисейске [Тарасов, 2006, с. 244; Лысенко, Тарасов, 2015, с. 116], Крестовоздвиженской церкви в Иркутске [Бердников, 2012, с. 11]; в Западной Сибири в некрополе Томского мужского Богородице-Алексиевского монастыря [Боброва, 2017, с. 387].

Известно, что такой способ захоронения свидетельствует о высоком социальном статусе погребенных, поскольку после сенатских указов XVIII в. был «внесен запрет на погребение внутри городов всех лиц, кроме знатных персон» [Сахаров, 2012, с. 159], и рекомендовано организовывать кладбища вдали от населенных пунктов.

Описание источника и методы исследования

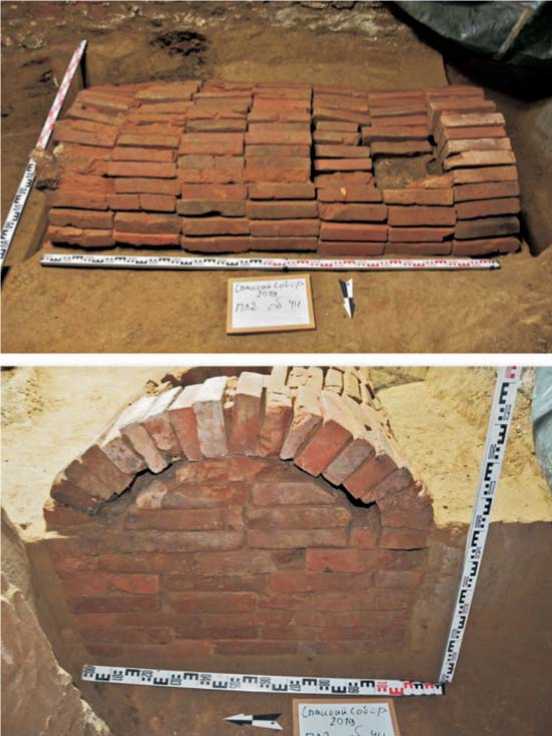

Крест наперсный, четырехконечный, двусторонний, его размеры: 5,58 × 3,78 × 0,28 см, массивный, его вес 9,26 г, тогда как вес самых крупных по размерам нательных крестов из этой коллекции не превышает 6 г.

Форма креста близка к седьмому типу по классификации В.И. Молодина, но не соответствует ни одному подтипу и варианту. Сближает его с данным типом форма лопастей, которые плавно расширяются от средокрестия [Молодин, 2007, с. 69]. Они выполнены в форме лепестков, их оконечности закруглены и по краям украшены круглыми жемчужинами. Оглавие массивное, имеет овальную форму, уплощено, с небольшим фигурным выступом. Крест декорирован позолотой, обе стороны украшены изображениями, на лицевой стороне помещено Распятие Христово, выполненное высоким рельефом.

Сохранность предмета неполная: потертости позолоты, следы обильной патины на центральном изображении, неясные изображения. Но макрофотографии, любезно предоставленные канд. геол. наук, директором Центрального геологического музея ИГМ СО РАН А.В. Вишневским, позволили сделать иконографический анализ изделия. Снимки выполнялись на фотоаппаратуре Canon 90D с объективом Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.

Элементный состав сплава креста был исследован методом рентгенофлуорес- центного анализа (РФА) – одним из современных спектроскопических методов исследования вещества с целью получения элементного состава изделия неразрушающим методом. Первые результаты были получены в ЦКП «Геохронология кайнозоя» М.М. Игнатовым на электронном микроскопе Hitachi TM-3000 с приставкой энергодисперсионного анализа Bruker Quantax 70. В связи с тем, что визуально было выявлено золочение на отдельных участках, исследован состав металла на оглавии и на поверхности с золочением.

Металлографическое исследование было продолжено в Центральном Сибирском геологи-че ском музее ИГМ СО РАН. Его провел канд. геол. наук А.В. Вишневский на портативном РФ-спектрометре Olympus Vanta M, время набора спектра 30 сек., область возбуждения диаметром 2 мм и 3,5 мм. Замеры производились на девяти точках, четыре из которых находятся на поверхности центрального сюжета Распятия Христова, три – на местах золочения, по одной точке – на оглавии (ушке) и на обороте, в правой части, под средокрестием (рельеф и место утраченного золочения) (рис. 2). Результаты анализа компонентов сплавов на от-

Рис. 2. Точки замеров РФА-анализа.

дельных участках креста были использованы для возможной реконструкции способа изготовления и декорирования изделия.

Цель статьи – представить иконографическую характеристику, состав сплава и предположить технологию изготовления уникального изделия.

Результаты и обсуждения

По типологии кре стов данное изделие можно отнести к крестам наперсным, они отличаются от нательных крестов большими размерами, всегда изготовлены из серебра: «В 1797 году императором Павлом установлен, как знак отличия, и выдавался протоиереям и священникам, наперсный крест четырехконечный, серебряный позолоченный, с изображением Распятия» [Наперсный крест, 2014]. Действительно, на лицевой стороне креста на средокрестии помещен центральный образ – Распятие Христово. Аналогичное изображение Распятия нанесено на кресте-мощевике (из частной коллекции): «Крест четырехконечной формы, с округлыми окончаниями ветвей, полый, с черневым изображением «Распятия Христова» и главы Адама» [Братко, Гусаков, 2016, с. 170]. Изделия сближает не только аналогичная иконография, но и материал (серебро 840 пробы), и подобная техника изготовления (чернь, чеканка, резьба, золочение). Они фактически одинаковы по размерам (5,1 × 3,7 см).

На лицевой стороне, кроме центрального барельефного сюжета «Распятие Христово», различимы другие композиции, они худшей сохранности, но по иконографическим признакам можно предположить отдельные образы и сюжеты (рис. 3) В верхней части, под оглавием, вероятно, помещен Образ Господа Саваофа. По канону, он должен быть изображен в виде поясной фигуры старца, обе руки которого подняты в осеняющем жесте, ниже изображение Святого духа в виде птицы. Нижняя фигура четко видна на кресте, поэтому мы и делаем такое предположение, тем более что в верхней части креста всегда помещены или Образ Нерукотворный или Образ господа Саваофа [Островский, 1995, с. 64]. На оконечностях боковых лопастей размещены фигуры предстоящих – поясные изображения Богоматери и апостола Иоанна Богослова, повернутые к центральному образу распятия. Аналогичные сюжеты чаще всего встречаются на нательных и наперсных крестах с изображением распятия [Островский, Федоров, 2007, с. 105]. Неясные рельефы на верхней перекладине голгофского креста можно трактовать как буквы церковнославянской аббревиатуры «И.Н.Ц.И». На концах голгофского восьмиконечного креста заметны буквы «IC» и «XC», помещенные в прямоугольники.

Рис . 3. Прорисовка композиций и сюжетов на наперсном кресте. Художник Н.В. Ходакова.

1 – лицевая сторона; 2 – оборотная сторона.

На оборотной стороне креста, под оглавием, видна ростовая фигура святого с поднятой правой рукой, что предполагает образ Воскресение Христово. Под средокрестием изображена погрудная фигура святого, вероятно, святителя Николая Чудотворца. Образ святого соответствует иконографической традиции: правая рука святого поднята в осеняющем жесте, в левой руке он держит евангелие. В нижней части вертикальной перекладины помещен сюжет Бичевания Христа. Этот сюжет редко встречается на крестах, его иконография очень схожа с композицией Снятия с креста, там тоже изображены две фигуры, обращенные к Христу. Но в последнем сюжете всегда присутствует лестница [Костина, 2003, с. 94]. На рассматриваемом изделии на фигурах, стоящих рядом с Христом, видны остроконечные шапки, похожие на головные уборы римских воинов, поэтому мы склоняемся к выводу, что это композиция Бичевания Христа. Она сходна с изображением, помещенным на напрестольном кресте из фондов Музеев Кремля [Ко-варская, 2017, с. 65]. На левой оконечности помещен образ архистратига Михаила в виде скачущего крылатого всадника. На правой изображена Троица Ветхозаветная – три ангела с посохами, сидящие за столом. Так, по нашему мнению, можно трактовать сюжеты, нанесенные гравировкой на поверхность креста. Все композиции символичны и могут являться аргументами в пользу доказательств основных функций наперсного креста: «принадлежность к конфессии, информация о главном сакральном 702

событии в христианском мировоззрении – о распятии Богочеловека; прославление искупительного подвига Христа и его Воскресения; прославление христианского учения и апостольской церкви» [Островский, 1995, с. 56]

Следующим этапом исследования наперсного креста было изучение материала и технологии его изготовления, для этого проведен спектральный анализ изделия, в результате которого выявлены основные компоненты сплавов.

Полученные данные в ЦКП и ИГМ СО РАН по количеству металлов в сплаве разнятся. Это объясняется тем, что использована разная аппаратура, разная глубина проникновения спектра, а также имелся ли вакуум при снятии показаний; но тем не менее они не противоречат друг другу и свидетельствуют об основных компонентах сплава изделия.

Анализ, проведенный в ЦКП, показал, что в составе изделия имеется серебро (55,85 %), медь (41,02 %), цинк (1,99 %), свинец (1,14 %). В местах золочения – золото (65,71 %), серебро (23,31 %), медь (10,98 %).

Результаты анализа состава сплава, полученного сотрудниками ИГМ СО РАН, представлены в таблице. В ней показано распределение основных элементов сплава как результат полуколичественного спектрального анализа состава на разных участках изделия (см. таблицу ).

Оба результата верифицировали вывод о полиметаллической структуре креста. Основными компонентами сплава являются серебро, медь, золото.

В сплаве присутствует свинец, цинк, сера, фосфор, калий и ртуть в малых количествах или на отдельных участках. Состав сплава на разных участках изделия неоднороден, что свидетельствует о сложной технологии его изготовления. Основой креста является серебро порядка 800 пробы, как показал анализ на восьмой точке – оглавии креста, в качестве легирующей добавки использована медь. Техника изготовления – литье.

На поверхности креста нанесена гравировка по холодному металлу, этим способом нанесены отдельные изображения и композиции, для придания четкости рисунка, вероятно, использована чернь. «Чернь, сплав серебра, свинца, серы и других варьирующихся компонентов, с помощью которого украшают изделия из металлов, главным образом из серебра. Измельченная чернь наносится на гравированную поверхность металла, предмет подвергается обжигу, после чего на нем выявляют черный или темно-серый рисунок» [Чернь]. «В результате такой обработки черный сплав остается только в вырезанных мастером углублениях» [Постникова-Лосева, 1974, с. 206]. Следовательно, изображения на кресте были созданы при помощи гравировки и черни. На этот вывод указывает наличие в сплаве серы и свинца.

На поверхности креста иконографические рельефы имеют золотистую окантовку, этот прием декорирования подчеркивает сюжеты и придает нарядность всему изделию. Для этого были созданы углубления, куда вставлялась серебряная фольга. Такой способ украшения изделия называется плакированием – покрытие серебряной фольгой металлических или деревянных изделий [Минасян, 2014, с. 263]. На точках 6, 7, 9 в сплаве присутствует серебро от 41 до 50 %, но при этом визуально и инструментально фиксируется наличие от 10 до 13 % золота, что свидетельствует о золочении серебряной фольги. Наличие от 4 до 6 % ртути в сплаве говорит об амальгамировании как способе золочения. Это метод горячего золочения – «способ нанесения на металлическую поверхность покрытия инородного металла, растворенного в ртути с последующим ее выпариванием» [Там же, с. 319].

Интересен состав сплава на центральном образе Распятие Христово. В его составе основным компонентом является медь, но присутствует до 28 % серебра (точки 1–4). Вероятно, автор хотел подчеркнуть основной сюжет, крест-распятие был красного цвета и выделялся на фоне изделия. Этот способ декоративной обработки металлических изделий называется «меднением – покрытие металла тонким слоем меди» [Там же, с. 332].

Таким образом, элементный анализ сплавов на различных участках изделия позволил предполо- жить возможные технологию изготовления и декорирования наперсного креста.

Интерпретация данных результатов анализа осуществлялась на основе известных технологических приемов, используемых в ювелирном деле на сегодняшний день. Часть выявленных закономерностей в распределении элементов, присутствующих в очень малых количествах, таких как висмут, магний, титан, алюминий и др., их присутствие или отсутствие в различных точках изделия требует дополнительного детального изучения.

Выводы

Представленный предмет необходимо отнести к категории наперсных крестов. Он выполнен из серебра с использованием сложной ювелирной технологии: литья, чеканки, гравировки, черни, плакирования, золочения, меднения. Его можно датировать второй половиной XVIII в. Место изготовления, вероятно, – московские ювелирные мастерские, точнее трудно определить, поскольку отсутствует клеймо пробирной палаты, но аналогичный крест из частной коллекции авторы относят к московской художественной школе.

С большой долей вероятности можно предположить, что данный наперсный крест принадлежал священнику, который служил в середине XVIII в. в деревянной церкви, существовавшей до начала строительства каменного собора. Поэтому его захоронили в каменном саркофаге в знак уважения за службу с наградным наперсным крестом.

Статья выполнена по проекту НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0005 «Исследования археологических и этнографических памятников в Сибири эпохи Российского государства».

Список литературы Уникальный крест из Каинского некрополя: иконография, семантика, технология изготовления

- Бердников И.М. Сибирский православный некрополь XVIII–XIX веков как исторический источник (по материалам исследований в Иркутске): автореф. дис. ... канд. ист. наук. – Иркутск, 2012. – 22 с.

- Боброва А.И. Некрополь Томского мужского Богородице-Алексиевского монастыря // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск: Наука, 2017. – С. 387–389.

- Братко С.В., Гусаков Г.В. Древние иконы и прикладное искусство в частных коллекциях Украины. – Харьков: НТМТ, 2016. – 176 с.

- Ведомость церкви Томской Епархии во имя Спаса Нерукотворного образа за 1909 год. ККМ № 7896 НФ // Куйбышевский краеведческий музей.

- Гайер И.Н. История Спасского собора в Куйбышеве (Каинске) [Электронный ресурс]. – URL: http://museumcomplexnso.ru/index.php/586-istoriya-spasskogosobora-v-kujbysheve-kainske (дат а обращения: 30.09.2022).

- Коварская С.Я. Произведения мастеров Москвы в первой половине IX века. – М.: Азбука, 2017. – 475 с.

- Костина И.Д. Произведения московских серебряников первой половины XVIII века. Каталог. – М.: Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский кремль», 2003. – 520 с.

- Лысенко Д.Н., Тарасов А.Ю. Исторические некрополи города Енисейска (по данным археологических исследований 2004–2014 гг.) // Древности Приенисейской Сибири: сб. науч. тр. – Красноярск: Сиб. фед. ун-т, 2015. – Вып. VII. – С. 114–126.

- Минасян Р.С. Металлообработка в древности и в средневековье. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 471 с.

- Молодин В.И. Кресты-тельники Илимского острога. – Новосибирск: ИНФОЛИО, 2007. – 248 с.

- Морозов A.А., Тимощенко А.А., Митько О.А. Этапы формирования культурного слоя Спасского собора в Каинске (Куйбышеве) (по результатам работ 2019–2020 годов) // Культура русских в археологических исследованиях: археология Севера Сибири. – Омск; Сургут: Институт археологии Севера, 2021. – Т. 2. – С. 47–53.

- Наперсный крест [Электронный ресурс]. – URL: https://azbyka.ru/napersnyj-krest (дата обращения: 30.09.2022).

- Островский А.Б. Православные нагрудные кресты (Зримые черты символов) // Кунсткамера. Этнографические тетради. – СПб., 1995. – Вып. 8–9. – С. 54–74.

- Островский А.Б., Федоров Ю.А. Русский православный крест в собраниях Российского этнографического музея. – СПб.: Арт-Палас, 2007. – 348 с.

- Павлова Н.И., Гайер И.Н. Особенности застройки города Куйбышева (Каинска) // Баландинские чтения: сб. ст. X научных чтений памяти С.Н. Баландина, 15–17 апреля 2015 г. – Новосибирск: Новосиб. гос. арх.-худож. акад., 2015. – Т. 10. – С. 256–260.

- Постникова-Лосева М.М. Русское ювелирное искусство, его центры и мастера XVI–XIX вв. – М.: Наука, 1974. – 372 с.

- Сахаров А.В. Организация кладбищ Российской Империи в свете официального законодательства второй половины XVII – начала XX века // Народы Евразии. История, культура и проблемы взаимодействия: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. 5–6 апреля 2012 года. – Пенза; Баку, 2012. – С. 153–161.

- Тарасов А.Ю. Археологические исследования в г. Енисейске // Современные проблемы археологии России. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – С. 244–246.

- Тимощенко А.А., Морозов А.А., Кравцова А.С., Селин Д.В., Бычков Д.А., Колонцов С.В. Предварительные результаты историко-археологического исследования Спасского собора (город Куйбышев) в 2019 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – Т. 25. – С. 808–814.

- Чернь // Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/122/079.htm (дата обращения: 30.09.2022).