Универсальные компетенции выпускника вуза в отечественной и зарубежной педагогике: традиции и современность

Автор: Безроднова А.С.

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 10, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ опыта исследований российских и зарубежных ученых в области изучения универсальных («мягких») компетенций. Сравниваются представления отечественных и иностранных ученых о содержании этих компетенций и путях их формирования. Дан исторический обзор подходов к пониманию способов формирования и содержания данной группы компетенций. Описывается история становления понятия «компетенция», актуализирован перечень компетенций, не относящихся к предметным. Основное внимание автора сосредоточено на обосновании проблем формирования универсальных компетенций. Проведен анализ содержания универсальных компетенций: их внутренних дескрипторов. Данный вопрос рассматривается в историческом контексте в работах российских и зарубежных ученых. Результатом анализа является уточнение, что дескрипторы, входящие в универсальные компетенции, изучались ранее и рассматривались как качества личности человека, или ценностно-смысловые качества. Приводится описание практик формирования «мягких» компетенций у зарубежных ученых, универсальных компетенций - у российских. Кроме того, представлена история разработки и апробации собственных инструментов и практик.

Универсальные компетенции, компетенции, «мягкие» компетенции, выпускник, высшее учебное заведение, внеучебная деятельность, образовательная среда, «жесткие» компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/149146983

IDR: 149146983 | УДК: 37.011 | DOI: 10.24158/spp.2024.10.16

Текст научной статьи Универсальные компетенции выпускника вуза в отечественной и зарубежной педагогике: традиции и современность

Привычного представления о том, какие качества личности включены в актуальные компетенции выпускников вузов, оказывается недостаточно. Сегодня актуализируется вопрос, каким перечнем качеств личности и набором компетенций должен обладать выпускник школы и вуза, для того чтобы быть востребованным на рынке труда. Перед университетами встают следующие вопросы: чему и как учить современных студентов; что после завершения обучения будут знать, уметь и ценить выпускники образовательных учреждений; запрос на какие компетенции выпускников формируют общество и государство?

Различают предметные и непредметные компетенции. Предметные имеют конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных дисциплин (Хуторской, 2013); непредметные формируются в основном в рамках внеучебной деятельности. При большом внимании к последней группе компетенций их содержание варьирует в зависимости от уровня образования (школа, вуз, послевузовское образование и т. д.), который требует постоянной актуализации. В отечественной высшей школе понимание содержания этих компетенций заложено в федеральных образовательных стандартах третьего поколения (далее – ФГОС 3++), при этом вопрос значимости непредметных компетенций непрерывно рассматривается в многочисленных дискуссиях вокруг реформ образования. Отдельные российские и зарубежные компании и образовательные учреждения начинают предлагать собственное толкование группы непредметных компетенций, необходимых соискателям и абитуриентам.

Цель данной статьи – выявить эволюцию подходов к понимаю содержания и условий формирования универсальных компетенций.

Проблема представления о том, что выпускникам наряду с предметными нужны общие и универсальные компетенции, в новейшей истории была поднята в рамках Бернского симпозиума в 1996 г.1 В частности, выделялись политическая и социальная компетентности, к которым относятся умение разрешения конфликтов, критическое отношение к информации средств массовой коммуникации, способность учиться на протяжении всей жизни и т. д. (Измерение и оценка…, 2018: 8).

Вхождение в научный оборот понятий «компетентность» и «компетенция» в теории и практике управления образованием происходило в несколько этапов. Так, академик И.А. Зимняя выделяет следующие (2009).

-

1. 1960–1970 гг. – разграничение понятий «компетенция» и «компетентность». Лингвист Н. Хомский в труде 1965 г. «Аспекты теории синтаксиса» назвал компетенцией знание человеком родной речи, подчеркнув, что это знание, само по себе скрытое, проявляется только в употреблении (т. е. в компетентности) (1972).

-

2. 1970–1990 гг. – исследователи начали создавать перечни желаемых компетенций. Например, Дж. Равен в книге «Компетентность в современном обществе» 1984 г. выделил 37 компетенций, среди которых способность обучаться самостоятельно, навык поиска и использования обратной связи, умение решать сложные задачи, критическое мышление, самоконтроль (2002). Также возникли дискуссии о том, как строить процесс обучения для формирования нужных компетенций.

-

3. 1990–2000-е гг. – закрепление терминов «компетенция» и «компетентность» в контексте образования, с их помощью начали добиваться желаемых результатов образования. Дискуссия по поводу построения обучения в целях формирования желаемых компетенций остается открытой и незавершенной.

Над решением вопросов формирования компетенций в период обучения работали А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, И.Д. Фрумин, Г.Н. Прозумен-това, В.П. Бедерханова, Т.М. Ковалева, В.В. Мацута, Е.А. Суханова и др.

По мнению отечественного исследователя И.Д. Фрумина, развитие педагогической мысли в отношении наиболее востребованных компетенций выпускников школы и вузов можно представить в виде трех основных этапов (Универсальные компетентности…, 2020: 11–12):

-

1) формирование прикладных профессиональных навыков (человек умелый);

-

2) обеспечение усвоения знаний, информации, продуктов культуры (человек эрудированный);

-

3) развитие общих способностей (прежде всего мышления), ценностей, социальных умений (человек развитый).

Если полученные в процессе обучения знания не используются на постоянной основе, то полноценное усвоение невозможно. Сам процесс применения приобретенных знаний напрямую зависит от социальных навыков и умений. Вопрос о том, какие знания необходимы каждому обучаемому, вызывал дискуссию ученых и преподавателей не одно столетие, но к середине XX в. ответ на него выразился в схожих программах школы.

Глобальные изменения, происходившие во второй половине XX столетия, вызвали множество дискуссий о содержании школьного и высшего образования. Происходит внедрение компе-тентностного подхода, который ориентирован на обучение продуктивному использованию полученных знаний. Актуализируется дискуссия о соотношении приобретенных знаний, в частности предметных и непредметных, и содержания обязательного образовательного результата.

Все перечисленное привело к появлению разных концептов содержания образования и востребованного обществом образовательного результата (его таксономии и структуры). Понятия «компетентность», «компетенция», «навык XXI в.», «мягкий навык», «гибкий навык», «новая грамотность» употреблялись как синонимы без внятного соотнесения на основе общих теоретических или практических оснований (Универсальные компетентности…, 2020: 13).

В отечественной педагогике понимание необходимости формирования системы личностных качеств у студента наряду со знаниевой подготовкой имеет давние традиции. Основоположником научной педагогики в России является Константин Дмитриевич Ушинский (1824– 1870 гг.). Он делает акцент на том, что воспитание, создающее развитую личность с определенными нравственными качествами, возможно в системе через создание специальных условий (Ушинский, 2004).

Важный вклад в развитие отечественной педагогики внес Антон Семенович Макаренко (1888–1939 гг.). В педагогике он выделял главный инструмент воспитания – коллектив. Ученый говорил о том, что даже самый «запущенный» ребенок, попадая в атмосферу справедливости, равноправия, основываясь на общих целях и ценностях («система перспективных линий»), со временем начинает также придерживаться тех «линий», которые заложены в коллективе. Педагог в этом случае является главной позицией, подавая пример своими принципами, целями и ценностями. В своей педагогической теории он ставит личность ребенка на первое место: «ребенок не просто личность, а высшая ценность» (Макаренко, 1972). Процесс воспитания является ключевым, при этом роль педагога состоит в распознавании сущности ребенка.

В педагогической теории Василия Александровича Сухомлинского (1918–1970 гг.), как и у А.С. Макаренко, главной формой построения воспитательного процесса выступает коллектив. Ученый делает акцент на особом видении ребенка: это не просто личность, а высшая ценность, взаимоотношения с ним выстраиваются через педагогику сотрудничества, в этом смысле педагог является наставником. Однако здесь проходит тонкая грань, где педагог должен удерживать авторитет в глазах ученика. Также В.А. Сухомлинский делает акцент на развитии внутреннего мира ребенка, говоря об эстетическом воспитании (Педагогика В.А. Сухомлинского…, 2018: 23).

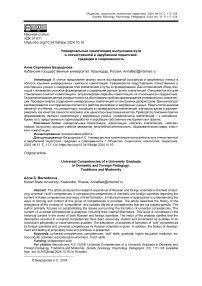

Рассмотрим, как наследие советской педагогики вписывается в сегодняшнюю образовательную реальность общего образования. Если мы говорим о том, что переход из довузовского образования в вузовское должен быть неразрывным, то университет должен получать такого абитуриента, у которого есть фундамент для развития не только предметного поля и предметных компетенций, но также заложена основа для развития универсальных компетенций, в частности «мягких». Особенности применения подходов и теорий К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко и В.А. Сухом-линского в современном образовании показаны на рисунке 1.

Модель формирования и развития группы универсальных компетенций состоит из воспитания, образования, деятельностных форм и элементов среды. Так, К.Д. Ушинский говорил о содержании воспитательного процесса в образовательном учреждении. Он первым акцентировал внимание на обучении на русском языке, говоря о необходимости использования своего языка при обучении, формировании смыслообразующего аппарата у обучаемого. На первое место в процессе он ставит основы патриотизма и нравственное воспитание, выделяя при этом такие качества, как доброта, патриотизм, чувство ответственности, стрессоустойчивость, говоря о воле. В процессе нравственного воспитания необходимо преодоление упрямства, тоски, лени, карьеризма и лицемерия. При построении обозначенного содержания возможно развитие таких свойств личности, как оценивание ситуации через постепенное, постоянное, своевременное изучение информации. В ключе компетенций это можно трактовать как способность оценивать и использовать ресурсы, развивать креативное мышление. Развитие нравственности в данной педагогической системе подразумевает становление «самопонимания» (нравственного, семейного, социального и др.), что можно отнести к таким личностным компетенциям, как самоидентификация, саморазвитие, самоанализ и т. д.

А.С. Макаренко в своей педагогической теории выделяет трудовое воспитание, построение и реализацию педагогической практики через коллективную деятельность. Коллектив он рассматривает как особую среду со своей средовой атмосферой, под воздействием которой происходит развитие и формирование компетенций, т. е. коллектив – это особый педагогический «организм» с особой образовательной средой, где трудовое воспитание является основой всего педагогического процесса.

Ключевое место в данной теории занимает учитель, именно он, по мнению А.С. Макаренко, воспитывает учеников собственным примером. А.С. Макаренко разработал и обосновал требования для педагогического коллектива и правила взаимоотношений с коллективом воспитанников. Кроме того, ученый говорит о развитии у воспитанников таких свойств личности (в нашем понимании – компетенций), как ориентация в процессе, т. е. понимание, постоянное обновление получаемой информации; навыки целеполагания, когда при выполнении задач обучаемый строит дерево целей и стремится к главной цели; навыки проектирования, когда обучаемые учатся видеть все ресурсы и возможности среды для достижения результатов; навыки планирования; навыки продуктивной деятельности, когда в процессе выполнения задачи ученики сразу видят результат, при этом развивается такой навык, как ценность собственного труда; стрессоустойчивость в контексте стойкости под влиянием внешних факторов. Все перечисленные компетенции в современном мире относятся к универсальным, или «мягким».

Личность ребенка в педагогике В.А. Сухомлинского выходит на первый план через эстетическое воспитание. Ученый говорит о развитии личности ребенка, его внутреннего мира, творческого мышления, самореализации и саморазвития. В.А. Сухомлинский разделяет воспитание в семье и воспитание в школе, конкретизирует роли родителя (в частности, матери) и ребенка, определяет роль учителя и степень его влияния на воспитательный процесс. Воспитание в семье, на его взгляд, можно отнести к внешним факторам, которые воздействуют на образовательную среду школы. Он делает акцент на духовном мире, воспитании чувства прекрасного, выделяя главным компонентом в воспитательном процессе природу, говоря о ней как о благодатном источнике воспитания человека. Среди различных средств воспитания педагог выделяет воспитание красотой. Обращение к красоте, облагораживание души утончает и обогащает внутренний мир ребенка, а значит, человек становится воспитанным.

Таким образом, вопрос формирования компетенций и ценностей имеет давнюю теоретическую и прикладную историю в отечественной педагогике дореволюционного и советского периодов. В современной России понятия универсальных компетенций определены в Федеральном образовательном стандарте высшего образования, где прописаны дескрипторы, из которых состоит каждая из компетенций.

В перечне универсальных компетенций и их дескрипторах есть компетенции, которые в зарубежной науке определяются как «мягкие» или «гибкие» навыки. В зарубежной науке над понятием «мягких» компетенций работали многие ученые, в частности Р.Ф. Джеймс, М.Л. Джеймс, Д. Гоулман, М. Роблес и др.

В иностранной литературе категория «мягких» компетенций трактуется многогранно, например как набор способностей или талантов, которые человек может «довести до рабочего места»: навыки работы в команде, коммуникативные навыки, лидерские качества, навыки решения проблем (James, James, 2004).

Д. Гоулман – один из первых зарубежных ученых, обосновавших сущность и внутренние дескрипторы данных компетенций, – говорит, что владение и использование «мягких» компетенций больше способствует успеху или неудаче человека, чем технические навыки или интеллект (Goleman, 2001). Путем следования общей идеологии закладывался фундамент универсальных, или, в трактовке иностранных авторов, «мягких», компетенций через систему воспитания, которая включала в себя наличие кружков, секций, активную трудовую общественную и волонтерскую деятельность.

В России обсуждаются и представляются наработки и выводы о новых компетенциях в более последовательном варианте. Дискуссии наблюдались в целом во всех областях – общего и высшего образования; общего дополнительного образования и высшего дополнительного образования; на всех ступенях образования (начальной, общей, средней и высшей).

Рисунок 1 – Модель образовательной среды, сформированная на основе содержания ключевых отечественных педагогических теорий и концепций1

Figure 1 – Model of Educational Environment Formed on the Basis of the Content of Key National Pedagogical Theories and Concepts

При конкретизации понятия «универсальные компетенции», принятого в рамках нормативных стандартов в вузах, мы опираемся на определение из ФГОС высшей школы, где к универсальным компетенциям по категориям относятся обозначенные в таблице 1.

1 Рисунок и таблица в статье составлены автором.

Таблица 1 – Универсальные компетенции выпускника по ФГОС 3++

Table 1 – Universal Graduate Competencies According to FSES 3++

|

Категория (группа) универсальных компетенций |

Код и описание компетенции |

|

Системное и критическое мышление |

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач |

|

Разработка и реализация проектов |

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений |

|

Командная работа и лидерство |

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде |

|

Коммуникация |

УК-4. Способен осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках |

|

Межкультурное взаимодействие |

УК-5. Способен учитывать разнообразие и мультикультурность общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах при межличностном и межгрупповом взаимодействии |

|

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье сбережение) |

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни |

|

УК-7. Способен поддерживать необходимый уровень здоровья и физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |

|

|

Безопасность жизнедеятельности |

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в различных средах для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества |

|

Инклюзивная компетенция |

УК-9. Способен использовать принципы инклюзии в социальной и профессиональной сферах |

|

Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность |

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности |

|

Гражданская позиция |

УК-11. Способен выражать и аргументировать свою гражданскую позицию |

Компетенции от УК-1 до УК-6 относят к универсальным («мягким») компетенциям. В рамках работы при изучении отечественных практик и исследований по формированию универсальных компетенций мы приходим к выводу, что «мягкие» компетенции в зарубежных исследованиях соотносятся с частью компетенций, прописанных в ФГОС в понятиях универсальных компетенций в российской практике1.

Наряду с государством, востребованность компетенций определяется выбором студентов, их родителей и преподавателей вузов. Проблема соотношения представления разных участников образовательного процесса изучена в исследовании «Университетской национальной инициативы качества образования» (УНИКО), объединяющей ученых из 13 ведущих российских университетов, входящих в состав проекта по повышению качества отечественного высшего образования. Специалисты УНИКО в 2021 г. провели исследование качества получаемого в вузах образования. Один из выдвинутых по его результатам тезисов проблематизирует вопрос развития «мягких» компетенций2.

О важности их приобретения говорит каждый пятый студент. Потребность в навыках тайм-менеджмента имеют 30 % аспирантов. Наряду с запросом на развитие навыков проектирования исследования и управления проектами (35 % аспирантов) наблюдается запрос на формирование навыков командной работы (10 %). Таким образом, среди обучающихся лидирующих российских университетов востребовано получение «мягких» компетенций. Университету как организации следует удовлетворять данный запрос3.

При оценивании сформированности универсальных компетенций существуют сложности при учете влияния состояния разных сфер общества, в которых человек находится (демографической, экономической, социальной, политической, духовно-культурной и т. д.). При анализе нужно учитывать комплексный характер внешнего контекста и его роль.

Изучая проблемы формирования универсальных компетенций, автор статьи провел теоретический анализ зарубежной литературы, исследование зарубежных практик и конкретизировал понятие «мягких» компетенций. В результате разработана критериальная карта их выявления. За основу были взяты практики отслеживания «мягких» компетенций в школах округов Плимут и Каталина Футхилл (США), Высшей школе новых технологий (США), а также исследования профессора, ведущего экономиста исследовательской группы «Финансы и развитие частного сектора», доктора Д. Маккензи «Жесткое измерение мягких навыков»1 и модель компетенций компании «Ломингер» (Lombardo, Eichinger, 2009: 242–254). Разработка и первая апробация карты проведена Томским государственным университетом в 2016 г. На основании изученного материала мы определили список базовых «мягких» компетенций и составили карту их измерения, первые результаты апробации были представлены на международной конференции по исследованию интеллекта ISIR в 2016 г. (Zobnina, Patlina, 2016). Выделены пять ключевых компетенций (коммуникация, проектирование, исследование, креативность, личностные компетенции), каждая из которых определялась по следующим пяти критериям.

-

1. Коммуникация как способность: участвовать в разработке целей команды; адекватно оценивать ресурсы команды и эффективно участвовать в их использовании; позитивно участвовать в разрешении внутри- и межгрупповых конфликтов; презентировать себя и команду; действовать как лидер или образцовый член команды.

-

2. Проектирование как способность: видеть актуальные проблемы; находить эффективные способы их решения; четко формулировать результаты проекта; выделять основные этапы проектной деятельности; находить ресурсы и партнеров для реализации проекта.

-

3. Исследование как способность: найти и сформулировать актуальную тему; сформулировать исследовательскую проблему; сформулировать научный аппарат исследования; выбирать, обосновывать и применять соответствующие научной области методы исследования (сбор и анализ данных о проблеме).

-

4. Креативность как способность: реализация нестандартных решений; проявление любопытства и интереса; доведение инновации до практического результата; умение противостоять влиянию стереотипов; проявление упорства в отстаивании своих идей.

-

5. Личностные компетенции: адекватная самооценка, способность к порождению собственных смыслов окружающих явлений, самоорганизации, самообучению (построению индивидуальной образовательной программы); устойчивая мотивация к избранным сферам деятельности; навыки самоидентификации (социальной, этнической, семейной, нравственной и др.).

Сбор эмпирических данных проводился в Томском государственном университете, затем в Кубанском государственном университете последовательно. Инструмент применялся в рамках реализации мероприятий. Отслеживание «мягких» компетенций происходило методами группового упражнения и наблюдения. Группе обучаемых предлагались проблемная ситуация и время для ее решения, при этом группа социологов наблюдала за действиями исследуемой группы и по карте отслеживала уровень развития у них «мягких» компетенций.

Общее количество респондентов составило 138 человек. По результатам исследования была выявлена зависимость между показателями компетенций «проектирование», «исследование», «креативность» и личностными компетенциями. Степень проявления компетенций «проектирование» и «исследование» напрямую зависит от уровня компетенции «креативность» и критериев из блока личностных компетенций. Данная зависимость наиболее ярко выражена у 30 % респондентов и определяется наличием адекватной самооценки, навыков самоидентификации, уровнем самоорганизации и самообучения.

В настоящее время исследование в Кубанском государственном университете продолжается. Его целью являются дальнейшая апробация и внедрение механизмов авторской модели формирования универсальных компетенций у студентов. В силу особенностей данные компетенции непросто отследить, измерить, а также сформировать. Для их формирования нужны специальная образовательная среда, смоделированные условия. Уточнение и апробация этих условий составляют предмет дальнейших научных исследований.

Список литературы Универсальные компетенции выпускника вуза в отечественной и зарубежной педагогике: традиции и современность

- Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Эксперимент и инновации в школе. 2009. № 2 С. 7–14.

- Измерение и оценка сформированности универсальных компетенций обучающихся при освоении образовательных программ бакалавриата, магистратуры, специалитета: коллективная монография / под. науч. ред. И.Ю. Тархановой. Ярославль, 2018. 383 с.

- Макаренко А.С. Коллектив и воспитание личности. М., 1972. 336 с.

- Педагогика В.А. Сухомлинского и современное образовательное пространство дополнительного образования детей: материалы республ. пед. чтений / под науч. ред. Г.Е. Соловьева, Н.В. Корзниковой. Ижевск, 2018. 93 с.

- Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. М., 2002. 394 с.

- Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности / под ред. М.С. Добряковой, И.Д. Фрумина. М., 2020. 472 с.

- Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: опыт педагогической антропологии. М., 2004.

- Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса / пер с англ. под ред. и с предисл. В.А. Звегинцева. М., 1972. 258 с.

- Хуторской А.В. Диагностика и оценка компетентностных результатов обучения // Вестник Института образования человека. 2013. № 1. С. 3.

- Goleman D. Emotional intelligence: Issues in paradigm building // The emotionally intelligent workplace: How to select for, measure, and improve emotional intelligence in individuals, groups, and organizations / ed. by D. Goleman, C. Cherniss. San Francisco, 2001. P. 13–26.

- James R.F., James M.L. Teaching career and technical skills in a "mini" business world // Business Education Forum. 2004. Vol. 59, no. 2. P. 39–41.

- Lombardo M.M., Eichinger R.W. FYI – For Your Improvement: A guide for development and coaching for learners, managers, mentors, and feedback givers. Los Angeles, 2009. 580 p.

- Zobnina A.A., Patlina A.S. Soft skills and emotional intelligence assessment: schools and university networking // International Society for Intelligence Research (ISIR): Proc. 17th Annual Conference. Saint Petersburg, 2016. P. 99.