Уплощенная галька с изображением антропоморфной личины из Нижнего Приамурья

Автор: Плотников Ю.А., Волков П.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые публикуется коллекция археологических находок из Нижнего Приамурья, в 1980 г. присланных в дар академику А.П. Окладникову краеведом из Николаевска-на-Амуре. Наиболее интересным предметом в коллекции является уплощенная галька с изображением бородатого существа. Для определения подлинности возникла необходимость подвергнуть данное изделие трасологической экспертизе. В результате исследования было установлено, что личина была вырезана одним металлическим инструментом, вероятно, железным ножом, поскольку металлургия бронзы не получила в Приамурье и Приморье широкого распространения. Ближайшие стилистические аналоги обнаруживаются на северном побережье Охотского моря в памятниках токаревской культуры. Наиболее вероятной представляется датировка изделия рубежом эр.

Нижнее приамурье, антропоморфные изображения, трасологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/145145522

IDR: 145145522 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Уплощенная галька с изображением антропоморфной личины из Нижнего Приамурья

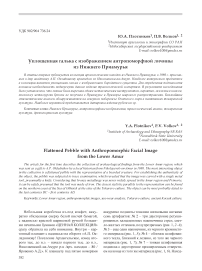

Небольшая коробочка из-под конфет, аккуратно обклеенная сверху белой писчей бумагой, с надписью красной шариковой ручкой большими печатными буквами «ЦЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» сразу обратила на себя внимание. Внутри – картонный планшет с надписью на обороте «А.П. Окладникову! Поселение Архангельское, конец второго тыс. до н.э. – начало первого тыс. до н.э., Николаевский-на-Амуре р-н /арх. находки – 80 / Яровенко А.Д.». К планшету под пятью номерами аккуратно подшиты тонкими шелковыми нитками семь артефактов: № 2 – три двусторонне ретушированных халцедоновых наконечника стрел, светло-желтых оттенков, полупрозрачных (рис. 1, 2–4); № 3 – еще один наконечник, из черного кремнистого материала (рис. 1, 5); № 4 – обломок шлифованного тесла, ближний к лезвию, из того же черного материала (рис. 1, 7); № 7 – тонкая шлифованная подвеска с двусторонне просверленным отверстием на конце из того же материала (рис. 1, 6). Наход- ки, безусловно, интересные, красивые, но на фоне амурского позднего неолита ничем особым не выделяющиеся и имеющие самые широкие аналогии.

Однако предмет под № 1 оказался настоящим произведением искусства (рис. 1, 1 ). На овальной гальке вырезана выразительная личина с глубочайшими круглыми глазами под рельефными дуговидными бровями, небольшим ртом, приплюснутым носом, от самых ноздрей заросшая окладистой бородой, моделированной резными линиями. Размеры изделия: длина – 39 мм, ширина – 29 мм, толщина на уровне глаз – 10 мм, на уровне бороды – 14 мм. Тыльная сторона – плоская. Самая тонкая верхняя часть предмета, выше бровей, утрачена; вполне возможно, что здесь было отверстие или желобок для подвешивания.

Кроме археологиче ских находок, в коробочку были вложены три нарративных документа: адресованное А.П. Окладникову письмо А.Д. Яровен-ко на восьми страницах ученической тетради в клетку, написанное каллиграфическим почерком, но без всякого почтения к грамматике и синтаксису; ответное письмо Алексея Павловича (второй или третий экземпляр машинописного текста, напечатанный на обороте рецензии на «Петроглифы Мугур-Саргола» М.А. Дэвлет, с карандашной подписью академика внизу и карандашной же датой 11.01); два листа из журнала «Природа» (с. 119–120 и задняя обложка) с заметкой А.И. Лебединцева «Антропоморфная подвеска с Охотского побережья» [Лебедин-цев, 1981]. На стр. 120 сверху карандашная надпись рукой А.К. Конопацкого – «Природа № 3 1981 г.».

Первым побуждением было незамедлительно готовить коллекцию к публикации. Однако уже на начальном этапе работы исследовательский энтузиазм встретился с неким препятствием, а именно с обоснованным сомнением в подлинности самой яркой находки – личины. И связано это затруднение было, в первую очередь, с особенностя- ми личности ее отправителя.

Со слов хорошо знавших Анатолия Яровенко людей (В.Е. Медведева, Ю.С. Худякова, А.К. Ко-нопацкого), предстает портрет человека поистине неординарного – с импульсивным темпераментом, необузданной фантазией и очень умелыми руками. Перечисленные качества позволяли ему, не имея

Рис. 1. Коллекция предметов с поселения Архангельское (?): 1 – резное изображение личины на гальке; 2–5 – каменные наконечники стрел; 6 – каменная подвеска с отверстием; 7 – обломок шлифованного каменного тесла.

систематического образования, но обладая определенной начитанностью в археологической литературе, непрерывно совершенствоваться в рукоделии по мотивам прочитанного. В связи с этим регулярно появляющиеся на свет уникальные «древности» неоднократно ставили специалистов в весьма щекотливое положение. По-видимому, «посылочка» академику была попыткой извиниться перед ним за один из таких инцидентов – попыткой довольно неуклюжей, если исходить из содержания и довольно дерзкого стиля письма. Но Алексей Павлович очень любил энтузиастов археологии и прощал им многое.

В пользу подлинности находки свидетельствовали вроде бы следующие соображения. По каким образцам могла быть изготовлена такая личина? Ближайший стилистический аналог – подвеска из бухты Токарева (Северное Приохотье) была опубликована А.И. Лебединцевым в уже упомянутом № 3 журна-

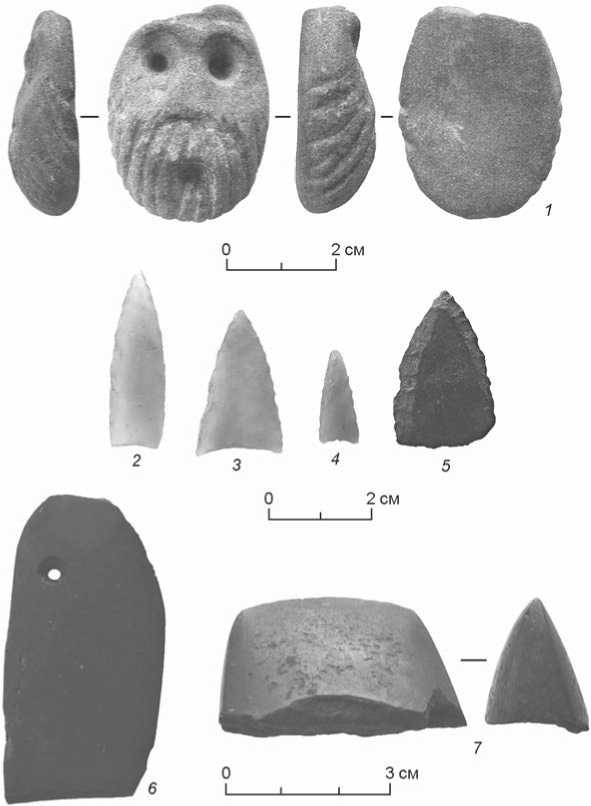

Рис. 2. Лицевая сторона личины ( а ), следы обработки на абразиве ( б ), следы работы ножа в качестве пилы ( в ), резчика ( г ) и сверла ( д ).

Сохранность изучаемого изделия определена как относительно хорошая и достаточная для проведения экспериментально-технологического анализа (рис. 2, а ). Исследования позволили установить использовавшийся при работе инструментарий и последовательность обработки изделия.

На первом этапе работ овальная заготовка была уплощена с тыльной стороны на неподвижном сравнительно среднезернистом абразиве. Линейные следы воздействия абразива не прослеживаются и были утрачены, вероятно, ла «Природа» за 1981 г., т.е. не ранее конца марта. Потом она неоднократно переиздавалась [Лебедин-цев, 1990, рис. 32, 5; 1996, рис. 1, 2; 1999, рис. 2, 2], в т.ч. и на обложке монографии «Древние приморские культуры Северо-Западного Приохотья». Но, насколько можно судить по дате письма А.П. Окладникова (11.01), «посылочка» А.Д. Яро-венко пришла не позднее начала января, т.е., скорее всего, предполагалась в качестве новогоднего подарка. Таким образом, токаревская находка послужить образцом не могла, как и территориально близкая подвеска с о. Недоразумения, где изображение человеческого лица процарапано крайне схематично [Васильевский, 1971, табл. VII, 4].

Широко известны эскимо сские маски, впервые опубликованные С.В. Ивановым в классическом труде «Материалы по изобразительному искусству народов Сибири» [Иванов, 1954, с. 433, рис. 15]. Вот как раз они такими образцами послужить могли.

Дополнительные сложности вносит неопределенность места находки. Архангельское – поселок на западной окраине Николаевска-на-Амуре. Однако поселения с таким названием в археологической номенклатуре нет. По крайней мере, в обстоятельной сводке И.Я. Шевкомуда [2004] это наименование отсутствует. Возможно, в специальной литературе памятник фигурирует под другим названием.

Таким образом, возникла настоятельная необходимость для установления подлинности подвергнуть предмет трасологической экспертизе.

в процессе «старения» изделия. Хорошо просматривается край обработанной и естественной поверхности камня (рис. 2, б). На лицевой стороне изделия выявлены следы воздействия ножа, работавшего в качестве пилы (рис. 2, в). Вероятно, что этот же инструмент, но уже в качестве резчика, использовался и при обозначении контура носа личины (рис. 2, г). Углубления, обозначившие глаза личины, выполнены с помощью скоростного сверления. Развальцовка бортов отверстий сделана, по-видимому, тем же инструментом, что использовался для проработки ранее упомянутых деталей личины. Типичные «лепестковые» контуры следов с оборотом инструмента вокруг своей оси менее 180° (рис. 2, е) прослеживаются вокруг обоих углублений «глаз». Характерна нетипичная направленность рабочего вращения инструмента – против часовой стрелки. В зоне рта личины следы обработки прослеживаются не столь отчетливо, но вероятность использования того же ножа в качестве той же развертки очень велика.

В целом можно уверенно предполагать, что уплощенная на абразиве заготовка обрабатывалась единственным, вероятно, металлическим, инструментом – ножом, работавшим как пила, резчик и развертка. Острота рабочих краев инструмента и его износоустойчивость обеспечили технологически эффективный процесс формирования артефакта. Поверхность изделия имеет признаки естественного старения, по которым допустимо сделать заключение о его подлинности.

Результаты трасологического исследования имеют решающее значение и для установления возраста изделия. Хорошо известно, что в силу ряда объективных причин бронзолитейная металлургия в Приамурье и Приморье не получила широкого распространения [Деревянко, 1969, с. 94–100]. Поэтому металлический нож, послуживший инструментом для изготовления личины, с вероятностью 99 % был железным. Производство железных изделий на Дальнем Востоке начинает развиваться уже в начале I тыс. до н.э. [Окладников, 1963, с. 176], а уже во второй половине тысячелетия железо практически вытеснило все другие материалы для изготовления орудий труда и предметов вооружения [Деревянко, 1976, с. 151].

Стилистиче ские же аналогии, как уже было сказано выше, уводят нас с Нижнего Амура на северное побережье Охотского моря в токаревскую культуру. Ее верхний рубеж определяется появлением древнекорякской культуры в первой половине I тыс. н.э. Самый ранний этап древнекорякской культуры (завьяловский) датируется V–VIII вв. н.э. [Васильевский, 1971, с. 133]. Нижний рубеж токаревской культуры пока не совсем определен. Из основной массы радиоуглеродных датировок выпадает дата 3540 ± 60 на стоянке Токарева. Остальные датировки укладываются в пределах VII в. до н.э. – II в. н.э. [Лебединцев, 1999, с. 46]. Исходя из общих соображений, до появления новых данных наиболее вероятной предварительной датировкой нашей личины будут последние века до н.э. – первые века н.э.

Таким образом, неоднократно отмечаемые ранее связи Нижнего Приамурья с Северным Прио-хотьем, выразившееся в конструкции жилищ, керамическом производстве, орнаментике, а в позднем периоде в распространении изделий из металла и копировании этих орудий в камне [Васильевский, 1971, с. 190; Лебединцев, 1999, с. 44], по-видимому, находят свое продолжение также в сфере искусства и идеологических представлений.

Список литературы Уплощенная галька с изображением антропоморфной личины из Нижнего Приамурья

- Васильевский Р.С. Происхождение и древняя культура коряков. – Новосибирск: Наука, 1971. – 252 с.

- Деревянко А.П. Проблема бронзового века на Дальнем Востоке // Изв. СО АН СССР. – 1969. – № 6: Сер. обществ. наук, вып. 2. – С. 94–100.

- Деревянко А.П. Приамурье (I тысячелетие до нашей эры). – Новосибирск: Наука, 1976. – 384 с.

- Иванов С.В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX – начала XX в. Сюжетный рисунок и другие виды изображений на плоскости. – М.- Л., 1954. – 839 с. – (ТИЭ, н.с.; т. XXII).

- Лебединцев А.И. Антропоморфная подвеска с Охотского побережья // Природа. – 1981. – № 3. – С. 120.

- Лебединцев А.И. Древние приморские культуры Северо-Западного Приохотья. – Л.: Наука, 1990. – 265 с.

- Лебединцев А.И. Художественные сюжеты и орнаментальные мотивы в искусстве токаревской культуры // Археологические исследования на Севере Дальнего Востока (по данным Северо-Восточно-Азиатской комплексной археологической экспедиции). – Магадан, 1996. – С. 140–159.

- Лебединцев А.И.Становление и развитие приморского хозяйства в Северном Приохотье и на Камчатке // История, археология и этнография Северо-Востока России. – Магадан, 1999. – С. 42–69.

- Окладников А.П. Древнее поселение на полуострове Песчаном у Владивостока. – М.-Л.: Наука, 1963. – 356 c. – (МИА; № 112).

- Шевкомуд И.Я. Поздний неолит Нижнего Амура. – Владивосток: ДВО РАН, 2004. – 156 с.