Управление изменениями в корпоративных структурах в системе современного менеджмента

Автор: Сульповар Л.Б.

Журнал: Сервис plus @servis-plus

Рубрика: Современный менеджмент

Статья в выпуске: 4 т.1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140209750

IDR: 140209750 | УДК: 338.46

Текст статьи Управление изменениями в корпоративных структурах в системе современного менеджмента

ФГОУВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», г. Москва

Проблема управления изменениями в корпоративных структурах является одной из наиболее важных и сложных проблем современного менеджмента. Под «корпоративной структурой» понимается группа юридически или хозяйственно самостоятельных предприятий (организаций), ведущих совместную деятельность на основе консолидации активов или договорных (контрактных) отношений для достижения общих целей. Для развития экономики необходимы как мелкие, так и крупные фирмы, каждая из которых выполняет свою функцию, однако основным фактором экономического роста являются именно корпоративные структуры.

В последние десятилетия в мировом бизнесе происходят серьезнее организационные изменения, поэтому корпоративные структуры вынуждены своевременно реагировать на действия своих конкурентов, растущие запросы потребителей, достижения научно-технического прогресса. В то же время теория изменений применительно к российской экономике только начинает разрабатываться, количество публикаций по указанной теме еще невелико, в связи с этим исследования в этой области менеджмента весьма актуальны и перспективны.

Общеизвестно наличие взаимосвязей между состоянием внешней среды и изменениями в жизнедеятельности организации, это подтверждает необходимость рассматривать ее как сложную открытую социальную систему, т.е. использовать системный подход.

Для исследования сложных систем необходимо особое единство процедур синтеза и анализа. Для эффективного анализа таких систем, как организация, необходимо использовать следующий перечень процедур системного анализа:

-

• определение границ исследуемой системы;

-

• определение всех подсистем, в которые входит исследуемая система в качестве составной части;

-

• определение основных направлений развития подсистем, которым принадлежит данная система, в частности необходимо сформулировать их цели и противоречия между ними;

-

• определение роли исследуемой системы в каждой подсистеме, рассматривая эту роль как средство достижения целей подсистемы;

-

• выявление состава системы, т.е. определение компонентов, из которых она состоит;

-

• определение структуры системы, представляющей собой совокупность связей

между ее компонентами;

-

• определение функций компонентов системы, т.е. целенаправленные действия компонентов, их «вклад» в реализацию роли системы в целом;

-

• выявление причин, объединяющих отдельные части в систему, в целостность;

-

• определение всех возможных связей, коммуникаций системы с внешней средой;

-

• рассмотрение исследуемой системы в динамике.

Состоянию современной внешней среды присущ ряд характеристик: 1) взаимосвязанность факторов, т.е. сила, с которой изменение одного фактора воздействует на другие факторы; 2) сложность, т.е число и разнообразие факторов, существенно влияющих на организацию; 3) подвижность, т.е. относительная скорость изменения среды; 4) неопределенность, т.е. относительное количество информации о среде и уверенность в ее точности.

Одним из способов учета влияния окружения на организацию является разделение внешних факторов на две основные группы: «дальнее» внешнее окружение или макросреду и «ближнее» внешнее окружение или оперативную среду (или отрасль).

К изменениям в «дальнем» внешнем окружении обычно относят такие изменения, на которые организации не могут оказать существенного влияния, поэтому данные изменения рассматриваются организациями с позиции их неизбежности и анализа на предмет открывающихся возможностей или угроз. К изменениям в «ближнем» окружении относят такие изменения, на которые организации могут оказывать влияние, поэтому данные изменения рассматриваются организациями с позиции анализа своих «сильных» и «слабых» сторон.

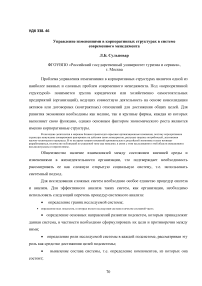

Для анализа «дальнего» внешнего окружения организации широко используется модель (рис. 1), представленная в работах О.С. Виханского [ 2 ] и ряда других авторов. Метод анализа влияния макросреды на организацию получил свое название от сочетания первых букв компонент внешней среды — STEP-анализ, аббревиатура названия компонент: социальные (S — social), технологические (T — technological), экономические (E— economic), политические (P — political). В зависимости от специфики организации данный метод может модифицироваться в STEEP (добавлен фактор «окружающая среда»).

Рис. 1. Модель «дальнего» внешнего окружения организации

«Ближнее» внешнее окружение организации образуют компоненты, с которыми организация находится в непосредственном взаимодействии, т.е. это «покупатели», «поставщики» и «конкуренты». Для анализа «ближнего» внешнего окружения наибольшее распространение получила модель, разработанная американским ученым Майклом Портером и получившая название «Модель пяти сил Портера» [ 5 ] .

При рассмотрении изменений в организациях принято разделять их на два вида: противодействующие изменения (или незапланированные) и на планируемые изменения — инкрементальные (приростные) и радикальные. К незапланированным изменениям, во-первых, относят эволюционные и естественные изменения, в большом количестве происходящие в каждой организации. Другим типом изменений являются планируемые — это систематические, целенаправленно осуществляемые изменения, касающиеся либо части организации, либо организации в целом. Планируемые изменения могут носить инкрементальный характер, а могут производиться более радикальным образом, например, в рамках реинжиниринга бизнес-процессов.

Основные направления планируемых изменений:

-

• структурные изменения;

-

• технологические изменения;

-

• изменения в людях.

Структурные изменения включают изменения организационного дизайна, рабочих процессов, степени децентрализации, линий коммуникации, распределения полномочий внутри организации. Структурные изменения обычно имеют направление движения — сверху вниз.

Технологическими изменениями являются любые изменения какого-либо компонента технологии (инструменты, оборудование, процессы, действия, материалы и знания). Существуют различные взгляды на счет направления движения технологических изменений. Например, согласно первому мнению необходимость изменения технологии часто обнаруживается на низших уровнях организации, и поэтому движение предложений происходит снизу вверх на высшие уровни управления. Согласно другому — сверху вниз. Независимо от направления движений технологические и структурные изменения происходят одновременно.

Изменения в людях — изменения поведения, отношения к делу, умения, ожиданий людей, работающих в организации. Они могут проводиться различными методами. Для воспитания в людях нового отношения к делу, нового поведения и ожиданий могут быть использованы тренинговые программы. В ряде случаев основным способом проведения в жизнь изменений может быть наем на работу новых людей. Изменения могут осуществляться и комплексным путем, например посредством широкомасштабного перемещения людей внутри организации и изменения методов их работы.

С позиции управления изменениями, помимо распознавания видов изменений и знания основных направлений организационных изменений, полезно знать характеристики изменений. В литературе по менеджменту при описании сложности и масштабов ситуации изменений часто применяют термины «жесткие» — «мягкие», «ограниченные» — «неограниченные», «революционные» — «эволюционные» ситуации изменений.

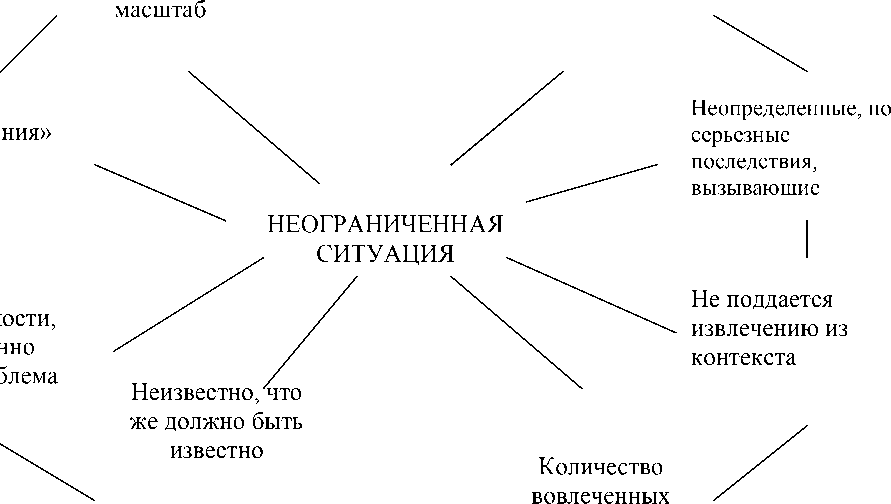

Другой важной характеристикой ситуаций изменения является разделение их на «ограниченные» и «неограниченные». Данный критерий характеризует дискретность во времени и локальность проявления изменения.

Таким образом, для определения ситуаций изменения, относящихся к «неограниченным» изменениям, часто используют термин «беспорядок», т.к. отсутствует, во-первых, ясность в вопросе о типе изменения, во-вторых, о том, что оно за собой влечет, т.е., кого оно вероятнее всего заденет, и, в-третьих, чего мы надеемся достичь в конечном счете.

Противоположная ситуация — это «ограниченные» изменения, в этом случае не так трудно понять, о чем идет речь в данной ситуации, как с ней обращаться и где находятся границы проблемы. На рис. 2 представлена модель для определения «ограниченных» изменений, а на рис. 3 «неограниченных» изменений.

Ясные приоритеты

Ограниченный временной масштаб

Известно, каким должно быть решение

Ограниченные последствия

ОГРАНИЧЕННАЯ

I

Известно, что должно быть известно

Рис. 2. Характеристика «ограниченной» проблемы — затруднения

«нет

Приоритеты сомнительны

Нет уве в чем состоит

Длительный неопределенны й временной

людей велико

Рис. 3. Характеристика «неограниченной» ситуации изменения

Еще одной важной характеристикой ситуации изменения является тип изменений: радикальные или революционные и инкрементальные или эволюционные.

Для анализа взаимосвязи между способами проведения изменений и контекстом ситуаций изменения необходимо определить, что понимается под контекстом ситуаций изменения и чем он характеризуется. На основании изложенной выше теории приходим к выводу, что определение понятия «контекст ситуации изменения» невозможно без применения системного подхода. Это означает, что контекст ситуаций изменения должен включать не только характеристики изменений, но и характеристики воздействия изменений на организацию, что приводит к разделению характеристик контекста ситуаций изменения на три группы.

Первая группа включает в себя характеристики предполагаемых изменений:

-

1) порядок изменений (первого или второго рода),

-

2) характер изменений («мягкие» или «жесткие»),

-

3) масштаб изменений («ограниченные» или «неограниченные»).

Вторая группа включает в себя характеристики воздействия предполагаемых изменений на организацию: уровень изменений («операционные» или «стратегические») и степень охвата организации изменениями (часть организации или всю организацию).

Третья группа включает в себя характеристики, относящиеся к самому периоду проведения изменений: объект изменении (структура, технологии или люди), стратегия проведения изменений («сверху-вниз» или «снизу-вверх») и время, необходимое для проведения изменений.

Для выбора способа проведения изменений в организации достаточно определить значения следующих характеристик контекста ситуации изменения: «порядок изменений», «уровень изменений» и степень охвата организации изменениями. Остальные характеристики из контекста ситуаций изменения будут использоваться как вспомогательные.

Для выбора подхода к проведению изменений необходимо ответить на три вопроса:

-

• «каков порядок изменений: первого порядка («приростные») или второго

порядка («радикальные»)?»;

-

• «какова степень охвата организации изменениями: охватывает часть

организации или организацию целиком?»;

-

• «каков уровень изменений: «стратегический» или «операционный»?».

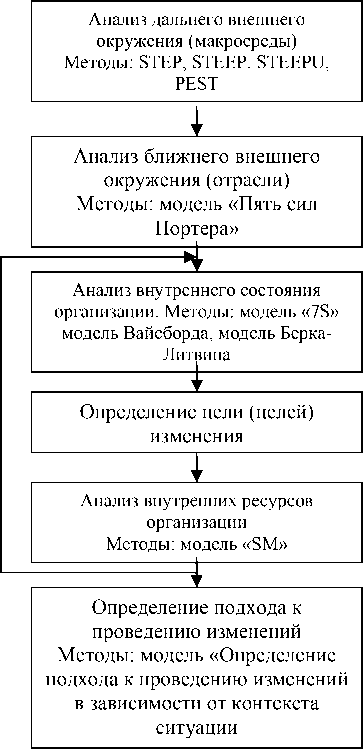

Для целей сбора информации, предназначенной для определения значений характеристик контекста ситуаций изменения, и, собственно, самого выбора способа проведения изменений необходимо использовать алгоритм действий, представленный на рис. 4.

Рис. 4. Последовательность действий при определении подхода к проведению изменений

Эта модель может быть успешно использована в организациях, в которых существует необходимость проведения стратегических изменений, включающих целый комплекс взаимосвязанных мероприятий по перестройке сфер деятельности.

Список литературы Управление изменениями в корпоративных структурах в системе современного менеджмента

- Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент: Учебник. М.: Изд-во Финпресс, 2000.

- Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.: Гардарика, 1996.

- Лафта Дж.К. Менеджмент. М.: ТК Велби, 2004.

- Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. М.: Дело, 1993.

- Портер М. Международная кокуренция: Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993.