Управление электроприводами для механизмов параллельной кинематики робота манипулятора типа "хобот"

Автор: Буянкин Виктор Михайлович

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Робототехника и мехатроника

Статья в выпуске: 1 (1), 2012 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена разработке и исследованию эффективности нейросетевых систем управления механизмами параллельной кинематики: манипуляторами робота типа «Хобот».

Управление, электропривод, механизмы параллельной кинематики, робот, манипулятор

Короткий адрес: https://sciup.org/14117263

IDR: 14117263 | УДК: 621.865.8

Текст научной статьи Управление электроприводами для механизмов параллельной кинематики робота манипулятора типа "хобот"

ны относительно нижней [2]. Кинематическая схема манипулятора определяет систему координат его исполнительных движений, т.е. базис исполнительных движений. Механизмы с параллельной кинематикой требуют использования непрямоугольного (нелинейного) базиса, поэтому, как следствие, управление роботами-манипуляторами параллельной кинематики существенно сложнее управления традиционными роботами-манипуляторами. Все это приводит к решению задач разработки новых неклассических методов управления такими механизмами, в частности нейросетевых методов управления.

Данная работа посвящена разработке и исследованию эффективности нейросетевых систем управления механизмами параллель-

ИССЛЕДОВАНИЯ

HAVKO____________

Ограда ной кинематики: манипуляторами робота типа «Хобот» [1, 2, 3]. Важнейшей составной частью нейросетевых систем управления являются нейросетевые модели объектов управления механизмами параллельной кинематики, которые получаются в результате выполнения процедуры нейроидентификации.

Заметим, что в настоящее время нейросетевые технологии представляют собой одну из наиболее динамично развивающихся областей искусственного интеллекта. Методы ней- 30 росетевых технологий успешно применяются в различных прикладных областях, таких как прогнозирование различных временных рядов, управление сложными динамическими системами, распознавание образов и т.д.

Основными отличительными признаками нейросетевых структур являются:

-

- универсальные аппроксимирующие свойства многослойных нелинейных нейронных сетей, позволяющие сколь угодно точно равномерно приблизить любую непрерывную функцию многих переменных, определенную на любом компактном множестве;

-

- адаптивность нейронных сетей, обусловленная их способностью обучаться в процессе своего функционирования;

-

- способность нейронных сетей к параллельной обработке сигналов, что позволяет использовать их для идентификации и управления многомерными нестационарными многосвязными динамическими системами.

В многосекционном роботе-манипуляторе в результате перемещения секций манипулятора изменяются жесткости штанг, их моменты инерции, а также моменты инерции платформ. Эти обстоятельства наряду с наличием сухого и вязкого трений в шарнирах манипулятора могут привести к ухудшению его статических и динамических характеристик, в том числе к колебаниям конструкции манипулятора. Поэтому к приводам штанг манипулятора предъявляются высокие требования. Вообще говоря, в качестве приводов (актуаторов) линейных перемещений штанг манипуляторов могут быть использованы гидравлические, пневматические и электрические приводы. Каждый из этих приводов обладает своими достоинствами и недостатками. В работе в качестве приводов штанг манипуляторов рассматриваются электрические приводы, которые имеют невысокую цену, большой ресурс и достаточно компактны.

№ 1 (1) январь-март 2012

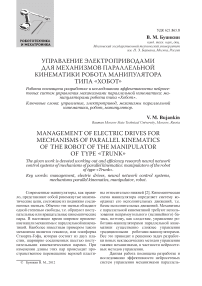

Классическая система управления. Положим, что изменение длины каждой из штанг рассматриваемого механизма параллельной кинематики осуществляется с помощью электропривода, функциональная схема которого представлена на рис. 1.

На рис. 1 приняты следующие обозначения: Р 1 , Р 2, Р з - путевой, скоростной и токовый регуляторы соответственно; СП - силовой преобразователь (трехфазный инвертор напряжения); ЭД - асинхронный электродвигатель переменного тока; ИМ + Н - исполнительный механизм вместе с нагрузкой.

Исходная обобщенная система нелинейных дифференциальных уравнений, описывающая силовой преобразователь и электродвигатель, приведена в работе [6]. Используемая модель динамики исполнительного механизма имеет следующий вид:

j d Ф дв ^—1 ^ d Ф мех м м .

J 1 dt 2 + l Ф дв + h dt + M тр 1 M дв ’

J d Ф мех _ pl + ^ d Ф дв + у

J 2 dt 2 1 ' + h dt + M ТР 2 '

Здесь соответственно принято. Что ф,, ϕ мех – углы поворота вала электродвигателя и механической передачи; J 1 , J 2 - моменты инерции вала электродвигателя и механической передачи; l – коэффициент жесткости; h - коэффициент вязкости; М , М - момен- тр1 тр2

ты трения в механической передаче; М дв - вращающий момент двигателя.

Люфт в исполнительном механизме определяет выражение

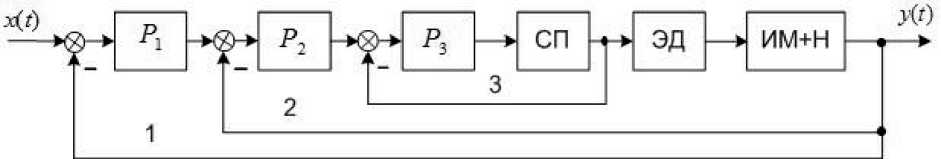

Структурная схема трехконтурной САУ рассматриваемым электроприводом представлена на рис. 2, где

Кл 0 01

W р Д p ) = Kр Х + -1 = 0,3 + p

W р 2 ( p ) = - р 2 + — = 0,2 + —, ps

K 0,04

Wр з( Р) = -р з + — = 0,1 + , pp

W en ( Р ) =

- сп = 100

Tp + 1 0,1 p + 1,

Рис. 1. Функциональная схемы электропривода с механической передачей: 1, 2, 3 – путевой, скоростной и токовый контуры соответственно

Рис. 2. Структурная схема САУ электроприводом

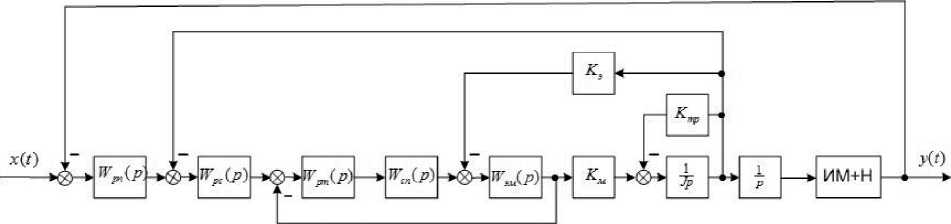

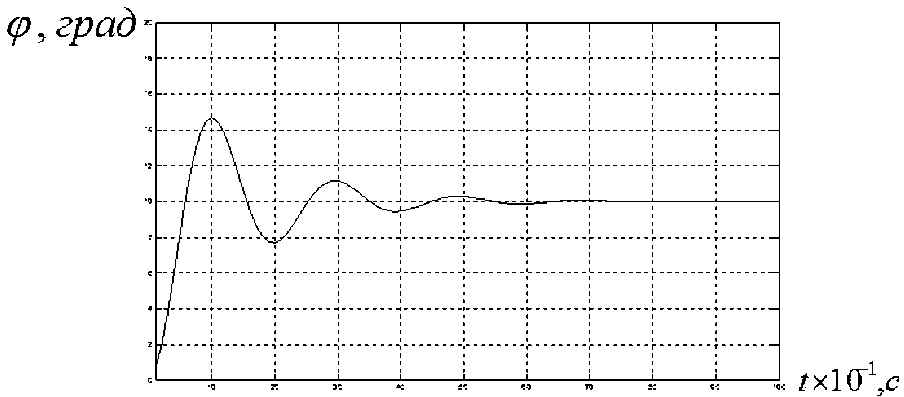

Рис. 3. Переходные процессы в САУ электроприводом: параметры механической передачи не меняются во времени

Wэм ( Р ) = : ' = —

LI- p + 1 p + 1

R

-

- передаточные функции регуляторов Р 1 , Р Р 3 силового преобразователя и электромеханической части электродвигателя соответ

ственно; —, — - передаточные функции ме-Jp p ханической части электродвигателя; Kм = 0,3, Kэ = 0,5, Kтр = 0,1 - соответствующие коэффициенты передачи; J = 1 - момент инерции ротора электродвигателя.

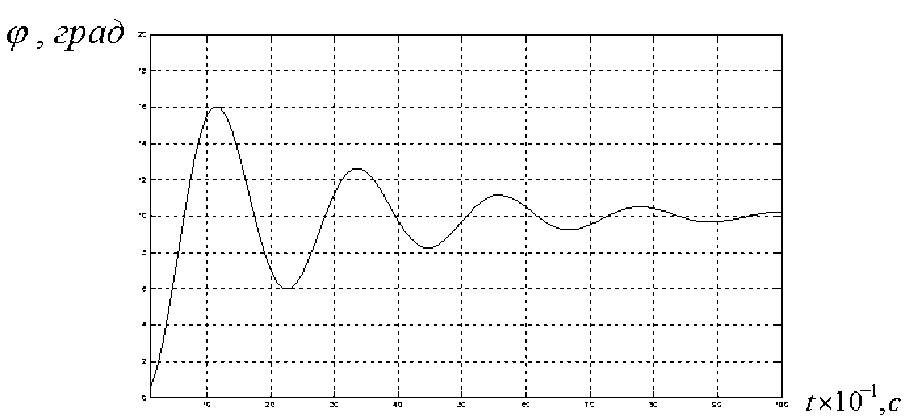

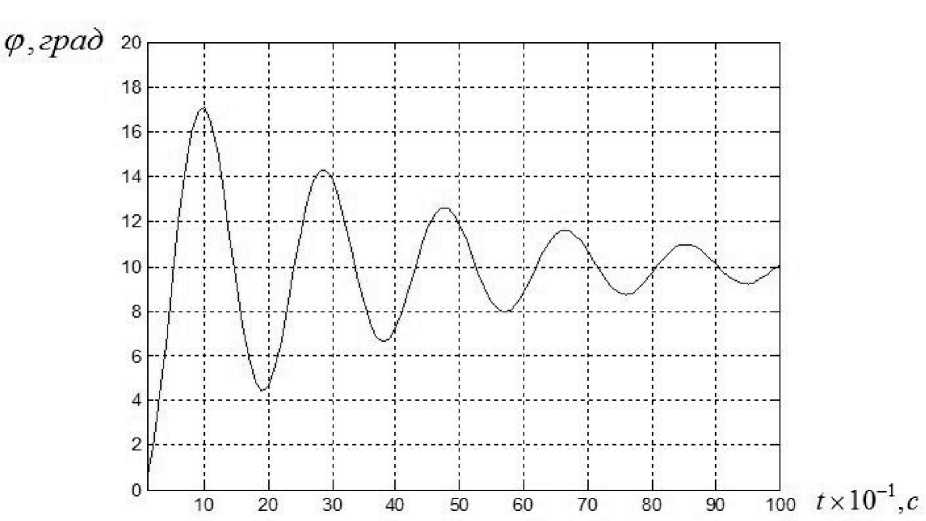

Переходные процессы в рассматриваемой САУ, когда параметры исполнительного механизма не меняются во времени, представлены на рис. 3. Аналогичные переходные процессы в системе для случая, когда параме- тры этого механизма меняются во времени, иллюстрирует рис. 4. Рисунки соответствуют случаю, когда нагрузка имеет передаточную функцию

0,5

0,5 p 2 + 0,3 p + 1 "

W h ( Р ) =

Результаты исследования, представленные на рис. 4, показывают, что в условиях, когда параметры механической передачи меняются во времени, рассматриваемая САУ не обеспечивает удовлетворительное качество статических и динамических характеристик рассматриваемого привода. Существенно улучшить качество управления могут нейросетевые САУ.

Адаптивная нейросетевая САУ с эталонной моделью. Структурная схема рас-

ГКО

ГРАДА

а ) увеличение момента инерции механической части передачи в два раза

в ) уменьшение жесткости механической части передачи в два раза

г ) уменьшение жесткости механической части передачи в три раза

Рис. 4. Переходный процесс в САУ: параметры механической передачи меняются во времени

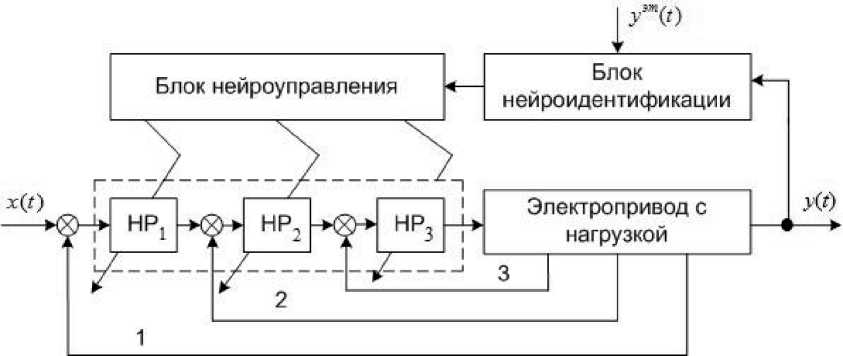

Рис. 5. Схема адаптивной нейросетевой САУ электроприводом с эталонной моделью:

1, 2, 3 – контуры угла поворота, тока и скорости соответственно

сматриваемой адаптивной нейросетевой САУ электроприводом с эталонной моделью представлена на рис. 5. Основными блоками САУ являются блок нейроидентификации, блок нейроуправления и блок нейрорегуляторов, включающий в себя нейрорегуляторы НР 1 , НР2, НР 3 .

Функционирование данной САУ осуществляется по схеме, включающей в себя следующие основные шаги:

-

- нейроидентификация электропривода;

-

- сравнение результатов нейроидентификации с переходной характеристикой эталонной модели у эт ( t );

-

- формирование обучающих выборок для нейрорегуляторов НР 1 , НР2, НР 3 и обучение каждого из них.

Блок нейрорегуляторов рассматриваемой САУ должен обеспечивать необходимые запасы устойчивости, а также требуемые статические и динамические характеристики электропривода. Нейрорегулятор может быть построен на основе различных нейронных сетей. Остановим свой выбор на многослойной нейронной сети с прямой передачей сигнала и обратным распространением ошибки, которая нашла наибольшее применение в нейросетевых САУ.

ИССЛЕДОВАНИЯ

КО-

Рис. 6. Функциональная схема нейрорегулятора

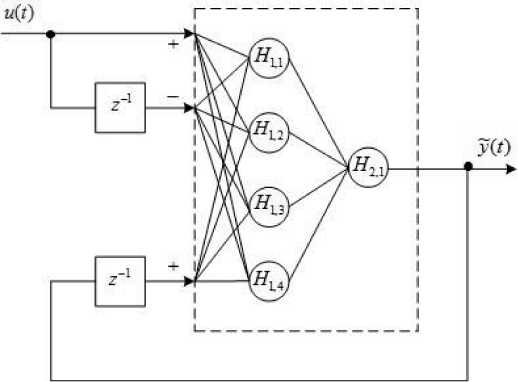

Используем в качестве нейрорегуляторов НР 1 , НР2, НР 3 нейрорегулятор на основе указанной нейронной сети, функциональная схема которого представлена на рис. 6. Нейронная сеть содержит в промежуточном слое 4 нейрона и один нейрон – в выходном слое. Нейроны имеют функцию активации типа pureline [4]. Элемент z–j осуществляет задержку входного сигнала на j временных шагов. На входы нейронной сети подаются сигнал управления u ( t ) и выходной сигнал сети ỹ ( t ) .

Процедура настройки нейрорегулятора заключается в настройке весовых коэффициентов и параметров нейронов и производится в следующие четыре этапа:

-

- выбор начального числа нейронов в промежуточном слое сети;

-

- инициализация сети - присваивание весам и смещениям нейронов случайных значений из заданного диапазона;

-

- обучение сети на заданной выборке;

-

- завершение настройки в случае успешного обучения; увеличение числа нейронов и переход к этапу 2 в противном случае.

Для оценки требуемого числа нейронов в сети используем формулу mM (M J

---------< N < m + 1 ( и + m + 1 ) + m , (4)

1 + log2 M w ( m )V )

где и - размерность входного сигнала; m - размерность выходного сигнала; M - число элементов в обучающей выборке; N w — необходимое число синаптических весов нейронов. Оценив необходимое число весов, можно рассчитать число нейронов N в слоях. Например, для двухслойной сети [5] имеем

N = -N • (5)

и + m

Рис. 7. Изменение ошибки в процессе обучения нейрорегулятора: j – число эпох обучения

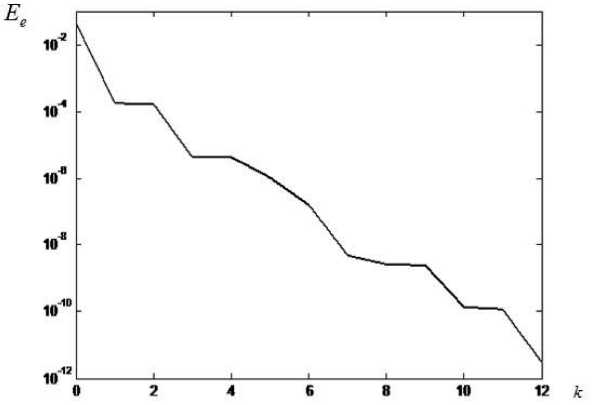

Обучение рассматриваемого нейрорегулятора реализовано с использованием метода обратного распространения ошибки. Процесс обучения иллюстрирует рис. 7, где Ee ( t ) – среднеквадратичная ошибка обучения .

В результате обучения нейрорегулятора получены следующие веса нейронов промежуточного и выходного слоев:

w 1,1,1 = 0,9049; w 1,1,2 = 0,7664; w 1,1,3 = 0,6748;

w 1,2,1 = -0,5326; w 1,2,2 = 0,5086; w 1,2,3 = -0,0807;

w 1,3,1 = 0,2125; w 1,3,2 = -0,0837; w 1,3,3 = 0,2245;

w 1,4,1 = -0,0241; w 1,4,2 = -0,9776; w 1,4,3 = 0,6131;

w 2,1,1 = 0,8849; w 2,1,2 = 0,8169;

w 2,1,3 = -0,1682; w 2,1,4 = 0,8263.

Здесь wijk – вес k -го входа нейрона Hij .

Структурная схема САУ электроприводом с рассмотренным путевым нейрорегулятором приведена на рис. 8. Передаточные функции и параметры системы определены ранее. Переходный процесс в САУ, использующий рассмотренный нейрорегулятор, иллюстрирует рис. 9.

Результаты исследования показывают, что электропривод с нейрорегуляторами на основе многослойной нейронной сети с прямой передачей сигнала и обратным распространением ошибки обеспечивает необходимые статические и динамические характеристики рассматриваемого манипулятора робота типа «Хобот».

Список литературы Управление электроприводами для механизмов параллельной кинематики робота манипулятора типа "хобот"

- Буянкин В. М. Применение нейронных сетей для управления // Нейросетевые методы повышения эффективности систему правления сложными элементами электротехнических установок. - LAMBERN Academic Publishing Germany, 2011. 265 с.

- Буянкин В. М. Нейроуправление роботами с параллельной кинематикой // Применение нейронных сетей для управления роботами. - LAMBERN Academic Publishing Germany, 2011. 167 с.

- Буянкин В. М., Гоменюк С. 3. М., Карпенко А. П., Литун Т. О. Нейросетевая идентификация и управление некоторыми механизмами параллельной Кинематики // Приложение к журналу «Информационные технологии». 2011. № 11.

- Буянкин В. М., Пантюхин Д. В. Нейроидентификация статических и динамических характеристик асинхронного электродвигателя переменного тока // Нейрокомпьютеры: разработка и применение. 2009. № 7. С. 69?73.

- Буянкин В. М. Нейроидентификация, нейроуправление, нейропрогнозирование статических и динамических характеристик электропривода // Вестник компьютерных технологий. 2010. № 5. С. 24?29.

- Буянкин В. М., Пантюхин Д. В. Синтез интегрального пропорционального нейрорегулятора для управления электроприводом // Известия ТРГУ / Таганрог. гос. радиотехн. ун-т. 2006. № 3. С. 115?121.

- Буянкин В. М. Интегральный, пропорциональный, дифференциальный нейрорегулятор // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана, Сер. «Естественные науки». 2006. № 3. С. 56?61.

- Буянкин В. М. Двухконтурная система нейроуправления электроприводом с нейросамонастройкой // Нейрокомпьютеры: разработка и применение. 2006. № 8?9. С. 90?94.