Управление проектной командной работой как социальным макротехнопакетом в цифровом пространстве организации: результаты практических исследований

Автор: Полушин Петр Владимирович

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 8, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с управлением проектной командной работой как социальным макротехнопакетом в цифровом пространстве организации на примере задачи анализа, прогноза развития и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с имитацией тушения пожара в Краснодарском крае в учебном центре управления кризисными ситуациями (ЦУКС) Академии государственной противопожарной службы МЧС России. Приводится структура социального макротехнопакета (СМТП) «Управление проектной командной работой», включающего в себя два социальных технопакета -«Управление командной работой» и «Управление проектной работой». Анализируется процесс управления СМТП командой, состоящей из дежурной смены ЦУКС, экспертов и членов оперативного штаба по ликвидации ЧС. Рассматривается интегральная система моделей управления СМТП на всех этапах анализа/прогноза и ликвидации ЧС.

Управление проектной командной работой, социальный макротехнопакет, цифровое пространство организации, интегральная система моделей управления командной работой при ликвидации чрезвычайных ситуаций

Короткий адрес: https://sciup.org/149137082

IDR: 149137082 | УДК: 005.8:614.8 | DOI: 10.24158/spp.2021.8.11

Текст научной статьи Управление проектной командной работой как социальным макротехнопакетом в цифровом пространстве организации: результаты практических исследований

Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Москва, Россия, ,

Academy of State Fire-Fighting Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergency Management and Natural Disasters Response, Moscow, Russia, ,

В связи с ростом числа чрезвычайных ситуаций (ЧС) особое значение для повышения эффективности работы по их устранению приобретают процессы технологизации управления проектной командной работой в цифровом пространстве организации (в нашем случае – в учебном ЦУКС Академии государственной противопожарной службы МЧС России). Подготовка подобных команд, включающих в себя дежурную смену ЦУКС, экспертов в области конкретной ЧС и членов оперативного штаба по ликвидации ЧС, является основным способом повышения успешности использования технологий управления, в том числе технологий управления проектами, так как позволяет представить этапы ликвидации ЧС как проектную деятельность.

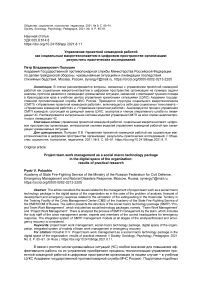

Одним из направлений такой технологизации является модифицированный технопакетный подход С.Б. Переслегина [1, с. 407]. Для повышения эффективности работ, связанных с анализом и ликвидацией ЧС, автор предлагает использовать социальный макротехнопакет (СМПТ) «Управление проектной командной работой в цифровом пространстве». Структура его приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура СМТП «Управление проектной командной работой» в цифровом пространстве ЦУКС

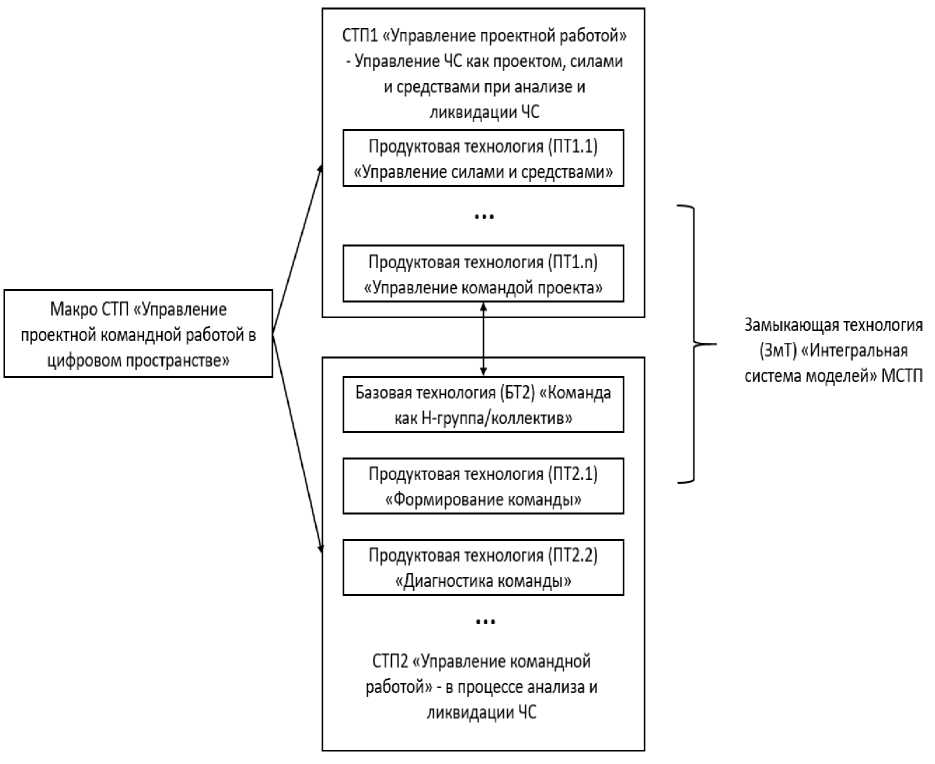

Разрешение на качественном уровне ключевого противоречия проектного управления (особенно в случае критических, чрезвычайных ситуаций) - между существующим знанием и знанием, необходимым для решения проблем, возникающих в ходе конкретной проектной работы (которое в свою очередь генерирует противоречие между ориентацией команды только на про-ект/результат проекта и одновременной необходимостью развития самой команды) - должно быть обеспечено некоторыми количественными расчетами и оценками, связанными с параметрами технологий СМТП. При ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить управление этим процессом, а также добиться одновременного развития проектных команд. Для этого требуется разработка системы моделей, обеспечивающих реализацию обоих этих направлений. Создание наиболее эффективных конкретных продуктовых (в случае ЧС это технологии разведки, экстренных мер защиты населения и объектов, аварийно-спасательных или восстановительных работ и т.д.), оптимизирующих и развивающих технологий в методике управления осуществляется с помощью методов «мягких» вычислений, в нашем случае - метода анализа иерархий (МАИ) Т. Саати в схеме адаптивного планирования и управления ЧС [2, с. 157].

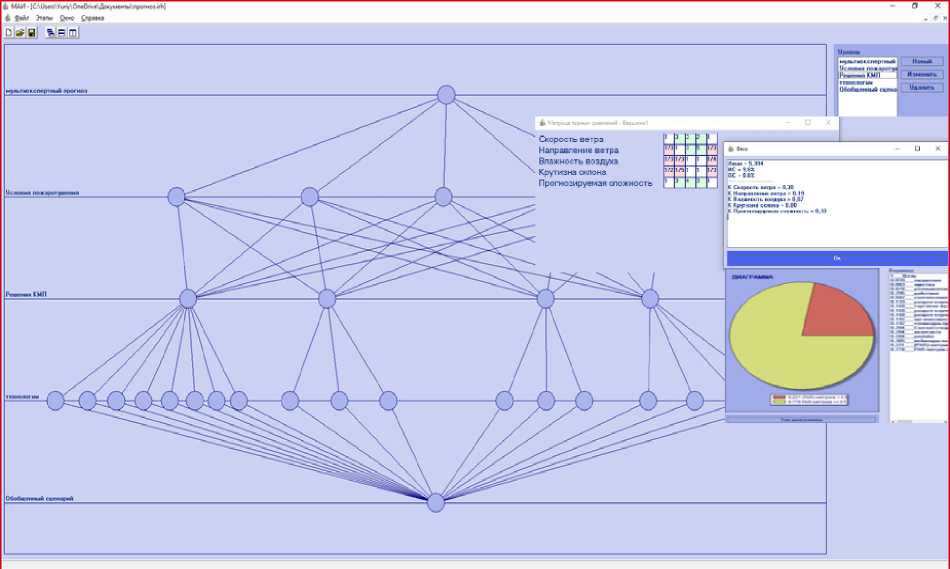

Схема использования МАИ представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема использования МАИ Т. Саати в СМТП

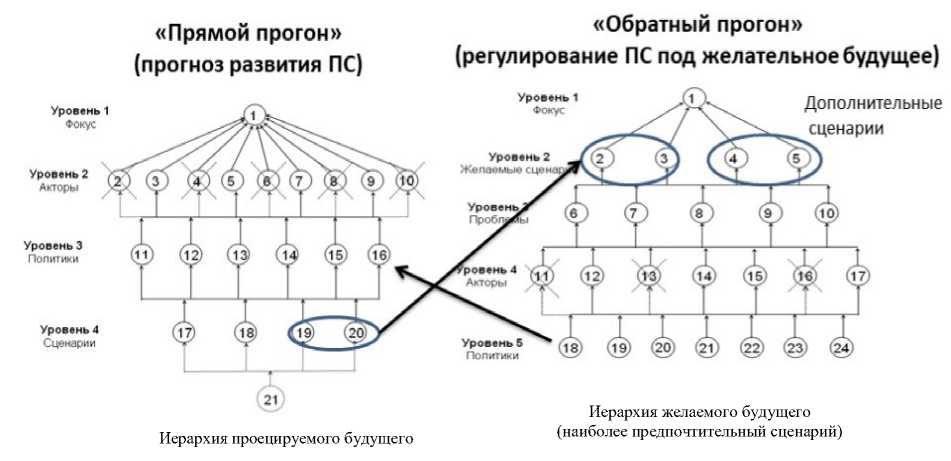

Кроме МАИ-технологии Т. Саати возможно привлечение и других технологий «мягких» вычислений. Например, для оценки эффективности действий КМП в режиме реального времени можно использовать технологии когнитивного моделирования [3], а для определения модели поведения КМП в ситуации ЧС с учетом ведущих индивидуально-типологических особенностей участников КМП – технологии эффективной когнитивной работы [4]. Для более детальной проработки прогноза развития ЧС возможно привлечение технологий сценарного прогноза [5] или системы гибридных технологий [6]. Развитый технопакетный подход (ТП-подход) предполагает системное использование технологий различных видов («базовой», «продуктовой», «замыкающей», «оптимизирующих», «развивающих» и «закрывающей») [7]. Для нашего примера ключевой технологией является «замыкающая» (ЗмТ) – системно-организующая технология, связывающая набор отдельных элементов пакета в одно эффективно управляемое целое. «Замыкающей» же технологией является и технология информационно-аналитического обеспечения СМТП, предназначенная для системного моделирования и управления различными видами технологий СМТП на отдельных этапах конкретного содержательного проекта/ЧС. Такая интегральная система моделей управления СМТП приведена на рисунке 3.

Уровни управления технопакетом

OptA2j optA\

Система МАИ - моделей Т. Саати

Этапы процесса системного управления командной работой (технологиями субпакета)

Рисунок 3 - Интегральная система моделей СМТП «Управление проектной командной работой»: optA 'j - оптимальная выходная характеристика параметров состояний команды и проекта (в виде фрейма) на j-ом этапе проекта/чС, используемая как входной параметр на смежном (|+1)-ом этапе проекта/ЧС

При реализации метода анализа иерархий используется технология «прямого» и «обратного» прогонов, позволяющая адаптивно управлять процессами как командной работы, так и управленческого проектирования, используя при этом технологии системно-креативного мышления [8, с. 35–49]. В ходе осуществления «прямого» прогона производится экспертная оценка (экс- пертами в этом случае являются преподаватели академии) эффективности предлагаемых решений, разработанных командой менеджмента проекта (КМП – дежурная смена, привлекаемые эксперты в областях, связанных с содержанием конкретной ЧС, и члены оперативного штаба по тушению пожара), затем, в случае их неэффективности, осуществляется коррекция принятых решений в «обратном» прогоне и переход к следующей петле «прямого» прогона до получения удовлетворительных результатов с точки зрения экспертов-преподавателей, в нашем случае – получения прогноза экономической эффективности тушения пожара с учетом затрат и сбалансированности командной работы на конкретном этапе ликвидации ЧС.

В проведенном исследовании моделировалась проектная работа команды (дежурной смены ЦУКС, привлеченных экспертов и штаба по ликвидации ЧС), связанная с разработкой системы параметров, характеризующих управление как ликвидацией ЧС, так и командной работой специалистов. Этапы ликвидации ЧС включали в себя:

-

1. Анализ/разведку, экстренные меры по защите населения и объектов.

-

2. Многовариантный прогноз развития ЧС, определение уровня неравновесности/турбу-лентности ЧС (К-уровень) [9].

-

3. Планирование распределения сил и средств в соответствии с прогнозом пункта 2.

-

4. Планирование аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, а также работ по уменьшению воздействия поражающих факторов.

-

5. Планирование жизнеобеспечения населения в районах ЧС (расселение, обеспечение продовольствием и т. д.).

-

6. Анализ и оценка деятельности по ликвидации ЧС.

-

7. Разработка мероприятий по предупреждению аналогичных ситуаций.

Параметры управления проектом / ликвидацией ЧС включали в себя следующие показатели:

-

1. Решения, связанные с управлением проектом по ликвидации ЧС (результат выбора технологии управленческого проектирования на этапе – технология «PM»).

-

2. Решения, связанные с управлением конкретным этапом проекта «Экстренные меры по защите населения и объектов» при ликвидации ЧС. В нашем случае решения представляли выбор КМП методов (или их комбинации) косвенного тушения пожара (захлестывание, сбивание пламени струей воздуха, забрасывание кромки грунтом, окапывание, опашка, прокладка заградительных каналов и барьеров и т.д., всего 10 методов) с учетом условий прогноза его развития, способных повлиять на развитие ситуации, – крутизны склона, скорости ветра, его направления и влажности воздуха. Скорость распространения пожара, а следовательно, и ущерб от него определялись по специальной методике. При реализации других этапов ликвидации ЧС формировались соответствующие им решения, определяемые, например, необходимостью принятия мер по жизнеобеспечению населения, ведения аварийно-спасательных или восстановительных работ и т. д.

-

3. Решения, связанные с выбором параметров управления командой (форма организации работы команды – динамическая иерархия, реализованная в виде «знаниевого реактора», формат работы – «мозговой штурм», организация взаимодействия с экспертами – удаленный доступ и т. д.).

Все полученные решения объединялись в один «пакет» решений. Команде были объявлены предоставляемые ресурсы и сроки реализации отдельных этапов и завершения проекта / ликвидации ЧС в целом. Сама команда выбрала технологию управленческого проектирования в виде смешанной (гейтовой) структуры использования технологий управленческого проектирования.

При проведении данного исследования в систему KPI оценки и управления продуктивностью командной работы были включены следующие показатели:

-

1. Стоимостные – оценка ущерба от пожаров, затрат на его ликвидацию и выполнение других действий, связанных с принятием мер по защите населения, выполнением аварийно-спасательных или восстановительных работ и т. д.

-

2. Командные – уровень компетентности, коэффициенты ролевой, целевой и проблемной конкордации команды при анализе/прогнозе, планировании и реализации работ этапа и т. д.

-

3. Организационно-управленческие/процессные – качество и сроки выполненных работ и т. д.

0.05

0.05

Общая схема использования этих технологий в процессе адаптивного управления СМТП приведена на рисунке 2. В ней МАИ-технологии используются, как правило, дважды – в виде иерархии «проецируемого будущего» (прямой прогон) решения КМП оцениваются экспертами-преподавателями академии и в случае их неэффективности корректируются в виде иерархии «желаемого будущего» (обратный прогон) до достижения необходимого конечного эффекта этапа проекта с точки зрения экспертов-преподавателей, оценивающих альтернативные решения, предлагаемые КМП. Преемственность управления между этапами достигается с помощью интегральной системы моделей, которая включает в себя семь МАИ-иерархий (для каждого этапа ликвидации ЧС). Для получения планируемого результата на этапе экстренных мер по защите населения и объектов команде менеджмента проекта и экспертам пришлось (из-за неудовлетворительной оценки экспертов-преподавателей начальных решений, сформированных КМП) провести две петли прямого и обратного прогонов по МАИ-технологии. Первая петля «прямого прогона» включала в себя МАИ-иерархию из пяти уровней. Первый уровень (ключевая цель прогона) представлял собой мульти-экспертный прогноз оценки эффективности предлагаемых КМП решений на данном этапе ЧС. Второй уровень (критерии оценки проектируемых командой решений) предполагал учет показателей, характеризующих физические условия развития пожара: скорость ветра, направление ветра, влажность воздуха, крутизну склона, сложность (номер) пожара. Прогноз развития пожара осуществлялся с помощью создания визуальной модели в зависимости от значения показателей и прогноза ущерба от пожара в режиме реального времени. Модель была построена с использованием программы 3D-моделирования «Unreal Engine 4» (см. рис. 4 и 5).

Рисунок 4 – Экран визуальной модели спонтанного развития пожара с использованием программы 3D-моделирования «Unreal Engine 4»

Юго-запад

Запад Северо-запад

Север Q

Северо-восток Q Восток Юго-восток И

Жуков В.П, Петров А.А.

Симуляция I Перезагрузит!

Ускорение симуляции --]

Иерархия

Эксперты

Сгорело квадратных . - метров 416 Ущерб 182.0 тыс. руб.

Рисунок 5 – Визуальная модель развития пожара при использовании методов косвенного тушения (прокладка заградительных полос с помощью вырубки) с использованием программы 3D-моделирования «Unreal Engine 4»

Третий уровень (предлагаемые КМП решения по всем параметрам, описанным выше, – технология управления ЧС на этапе (Project management, PMI PMBoK, Prince2, P2M, CPM, CCPM, TOC, SCRUM), конкретные технологии пожаротушения (захлестывание, забрасывание кромки грунтом, опашка), форма (сетевая хирама, иерархия, знаниевый реактор) и формат командной работы на этапе (мозговой штурм, синектика У. Гордона, шесть шляп Э. де Боно, морфоанализ Озборна).

Четвертый уровень представляет собой «обобщенный» сценарий, включающий в себя следующие переменные состояния (в системе KPI), оцениваемые экспертами-преподавателями [10]: прогнозируемый ущерб от пожара (определялся с помощью использования визуальной модели распространения пожара), затраты на применение экстренных мер по защите населения и объектов, сроки получения позитивного результата, качество его. Значения переменных состояний оценивались с помощью интервальной шкалы в диапазоне –8,…,+8 с их последующей интерпретацией. В случае негативной экспертной оценки «обобщенного» сценария практикуется «обратный прогон»: экспертами-преподавателями определяются основные проблемы, связанные с использованием решений, предложенных КМП, КМП вносит необходимые коррективы в их первоначальный вид (на «прямом прогоне») и вновь предлагает их для оценки экспертам-преподавателям. Процесс коррекции осуществляется до тех пор, пока результаты обобщенного сценария не будут удовлетворять экспертов. В нашем исследовании первая петля проектирования решений оказалась неудачной, что привело к их коррекции на обратном прогоне. Схема обратного прогона для первой петли включала в себя следующие уровни. Первый уровень (цель обратного прогона) – коррекция исходной системы решений предлагаемых КМП. Второй уровень – определение проблем, возникающих, по мнению экспертов, при реализации предлагаемых КМП решений на конкретном этапе. В нашем случае в качестве таковых были отмечены следующие: неудачный выбор УП-технологии, отсутствие системности при определении метода тушения, недостаточно эффективная форма командной работы. Третий уровень – выработка КМП скорректированных решений с учетом устранения недостатков, обозначенных экспертами. В результате проведенных действий исходная система решений КМП (третий уровень МАИ-иерархии) была изменена следующим образом – первичное решение, связанное с пожаротушением, было заменено на прокладку опорных полос с отжигом по фронту пожара, формой работы КМП избрана сетевая «хирама», а формат командного взаимодействия ориентирован на технологию «Шесть шляп Э. де Боно». В таком виде обобщенный сценарий был признан экспертами удовлетворительным. Результаты их оценки (экспертами выступали три специалиста по пожаротушению кафедры тактики пожаротушения АГПС МЧС России) приведены на рисунке 6.

Рисунок 6 – Скорректированная схема проектирования системы решений КМП по этапу «Экстренные меры по защите населения и объектов» для второй петли МАИ-технологии

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что использование технологий социального моделирования в виде социальных макротехнопакетов (СМТП) способствует повышению уровня развития команд в процессе имитации различных чрезвычайных ситуаций. Дозированно усложняя условия развития ЧС в ходе тренировочной работы, можно значительно поднять уровень компетентности команд менеджмента проекта за относительно короткий промежуток времени.

Список литературы Управление проектной командной работой как социальным макротехнопакетом в цифровом пространстве организации: результаты практических исследований

- Переслегин С.Б., Переслегина Е.Б. Дикие карты будущего, форс-мажор для человечества. М., 2015. 480 с.

- Синюк В.Г., Шевырев А.В. Использование информационно-аналитических технологий при принятии управленческих решений. М., 2003. 158 с.

- Авдеева З.К., Коврига С.В., Макаренко Д.И. Когнитивное моделирование для решения задач управления слабоструктурированными система (ситуациями) // Управление большими системами. 2007. № 16. С. 26-39.

- Зарецкий В.К. Если ситуация кажется неразрешимой. М., 2019. 64 с.

- Собчик Л.Н. СМИЛ (MMPI). Стандартизированный многофакторный метод исследования личности. М., 2009. 219 с.

- Сценарный стратегический прогноз. Пермский край, Россия и мир - 2030. М., 2016. 432 с.

- Fedotova M., Khromova S., Argunovsky D., Polushin P. Hybrid Systems of Soft Computing Technologies in Designing Team Decision for Supply Chain Management Systems of Organizations // International Journal of Supply Chain Management. 2020. Vol. 9, № 4. С. 1032-1045.

- Федотова М.А., Полушин П.В. Управление проектной командной работой как социальным технопакетом // Nomothetika: Философия. Социология. Право. 2020. Т. 45, № 2. С. 271-280. DOI: 10.18413/2712-746X-2020-44-2-271-280

- Синюк В.Г., Шевырев А.В. Указ. соч. С. 35-49.

- Михеев В.А., Федотова М.А., Шевырёв А.В. Рабочая команда как сетевая структура, индуцирующая единое креативное поле // Экономические стратегии. 2013. Т. 15, № 5 (113). С. 64-67

- Системная аналитика в управлении. Введение в научно-исследовательскую программу / А.В. Шевырёв [и др.]. Белгород, 2016. 384 с.

- Синюк В.Г., Шевырев А.В. Указ. соч.