Управление рисками на макро- и микроуровнях

Автор: Серебрякова Н.А., Ульченко Т.Ю., Панкова Н.М.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 2 (64), 2015 года.

Бесплатный доступ

Отечественный зернопродуктовый комплекс в условиях рынка занимает особое положение, от эффективности его функционирования во многом зависят сбалансированность экономики, политическая обстановка в стране, ее продовольственная независимость. В то же время, как показал проведенный анализ сложившаяся ситуация на предприятиях комплекса не позволяет им эффективно участвовать в межотраслевой конкуренции. Исследования подтвердили, что в современных условиях глобализации и возрастающей конкуренции на мировых рынках вариант государственного регулирования развития экономики является фактически безальтернативным как для каждой страны, так и регионов. В этой связи особую значимость приобретает изучение опыта государственного регулирования предприятий зернопродуктового комплекса за рубежом. В статье сделан вывод, что механизм государственного регулирования деятельности отрасли в зарубежных странах отличается большим разнообразием используемых инструментов; раскрыты основные направления совершенствования государственного регулирования деятельности предприятий зернопродуктового комплекса в системе управления рисками, отличительной особенностью которых является адаптация имеющегося зарубежного опыта к условиям функционирования России в ВТО, что дает возможность повысить инновационно-инвестиционную привлекательность, организационно-технический уровень и конкурентоспособность отечественного производства.

Управление, риски, государственное регулирование, макроуровень, микроуровень, производственная безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/14040423

IDR: 14040423 | УДК: 338.27

Текст научной статьи Управление рисками на макро- и микроуровнях

Зерновой комплекс в условиях рынка занимает особое положение, от которого во многом зависят сбалансированность экономики, политическая обстановка в стране, ее продовольственная независимость; в то же время такое положение комплекса не позволяет в полной мере и на равных участвовать в межотраслевой конкуренции. В сложившейся ситуации значительная роль отводится государственному регулированию рынка, поскольку по его уровню и эффективности можно говорить о развитости и благополучии экономики государства. Государство обладает ресурсом принятия законодательной базы и выступает гарантом ее соблюдения, что, в свою очередь, оказывает особую роль в формировании конкурентной среды.

Длительное время отрасль характеризовалась низкими темпами структурнотехнологической модернизации и обновления основных производственных фондов, особенно в сфере хранения и переработки зерна.

В последнее время нарастает дефицит квалифицированных кадров, способных эффективно внедрять новые технологические решения. Неустойчивое функционирование зернового хозяйства РФ во многом не позволяет надеяться на его активную восприимчивость к современным инновациям, нововведениям и новшествам. По разным экспертным оценкам, инновационный потенциал отечественного АПК используется только на 4-7 %, тогда как в США он используется на 50 %.

Данные Минсельхоза показывают, что из общего числа завершенных, принятых, оплаченных заказчиком и рекомендованных к внедрению прикладных научно-технических разработок только 2-3 % было освоено в незначительных объемах и на ограниченных площадях, еще 4-5 % лишь в одном или двух хозяйствах, а во многих уже через 3 года ничего не было известно ни заказчикам, ни разработчикам [4].

Как показывают исследования, в современных условиях глобализации и возрастающей конкуренции на мировых рынках инновационный вариант развития экономики является фактически безальтернативным как для каждой отдельно взятой страны, так и регионов. Актуальность инновационного развития регионов продиктована не только внешними факторами, но и внутрирегиональными проблемами, в том числе и необходимостью обеспечения экономически сбалансированного развития территории страны [5]. Неоспорим тот факт, что от инновационной активности и инновационной восприимчивости региональных экономик и отраслей зависит стратегическая конкурентоспособность России в мировой экономике.

В этой связи особую значимость приобретает государственное регулирование АПК за рубежом. Исследование показало, что механизм государственного регулирования отрасли в зарубежных странах отличается большим разнообразием используемых инструментов (таблица 1).

Т а б л и ц а 1

Зарубежный опыт государственного регулирования зернового комплекса

|

Страна |

Инструменты регулирования агропромышленного комплекса |

|

1 |

2 |

|

Евросоюз |

Механизм защиты внутренних рынков при помощи цен, в рамках которого реализуется единая сельскохозяйственная политика (таможенные пошлины и компенсационные платежи, призванные выровнять разницу между высокими внутренними и низкими мировыми ценами) Развитие сельских территорий (социальное развитие территорий, развитие сельскохозяйственного производства, домашних хозяйств населения) Прямая поддержка аграрного маркетинга |

|

США |

Федеральное страхование фермеров Предоставление субсидий (прямых, контр-циклических, «выплат за утрату рынков») Реализация государственных программ поддержания цен на сельскохозяйственные товары и доходы, организация государственной инспекции и системы общенациональных стандартов Стимулирование экспорта сельскохозяйственной продукции |

|

Япония |

Повышение качества продукции Мероприятия по снижению уровня химизации сельскохозяйственного производства Система поощрению развития так называемого «органического» сельского хозяйства, создания эко-ферм Система обязательной подробной маркировки продуктов питания, в том числе импортируемых Контроль за качеством импортной продукции, в том числе генетически модифицированной, на предмет ее соответствия санитарным нормам Пропаганда «японского типа питания», направленная на увеличение потребления отечественной продукции |

П р о д о л ж е н и е т а б л. 1

|

1 |

2 |

|

Китай |

Прямые платежи и субсидии Налоговая политика Совершенствование рыночной инфраструктуры Инвестиции в развитие сельской инфраструктуры Кредитование сельских товаропроизводителей Охрана земель Поддержка научно-исследовательской деятельности в сельском хозяйстве Обеспечение экологической безопасности продуктов питания Ценовая поддержка |

|

Германия |

Аграрные дотации, в состав которых входят:

|

Политика внутренней поддержки сельского хозяйства ЕС, США, Японии и Китая способствует обеспечению продовольственной безопасности стран на должном уровне, повышению внутреннего спроса, сохранению социальной стабильности общества за счет роста качества и конкурентоспособности продукции агросферы как на внутреннем, так и на внешнем рынке, расширению ее ассортимента в соответствии со спросом населения.

В современных условиях необходимость государственного воздействия в сфере зернового производства на территории региона обусловлена следующими причинами:

-

- социальной значимостью рынка зерна;

-

- незащищенностью сельскохозяйственных товаропроизводителей перед предприятиями отраслей, снабжающих сельское хозяйство и другие сферы комплекса средствами производства, сельское строительство и др. и отраслей, осуществляющими заготовку, транспортировку, переработку, хранение и сбыт конечной продукции комплекса сфер агропромышленного комплекса вследствие возросшего диспаритета цен; возникновением неравновесных ситуаций в результате монополистического поведения тех или иных субъектов данного рынка, в которых рыночный механизм дает сбои;

-

- снижения рентабельности производства зерна;

-

- усиливающегося влияния конъюнктуры мирового рынка и роста доли импортной мясной и молочной продукции, что приводит к сокращению потребности в фуражном зерне;

-

- возрастающей роли посреднических организаций, действующих посредством теневых отношений; неразвитости соответствующей инфраструктуры рынка зерна [10, 14].

Выявленные проблемы агроперерабатывающих производств позволяют с уверенностью говорить о необходимости введения государственного регулирования рынка зерна и продуктов его переработки с учетом их отраслевой специфики и возможности эффективного управления рисками перерабатывающих предприятий [3]. На наш взгляд, государственное регулирование рынка зерна и продуктов его переработки играет важную роль в процессах минимизации рисков предпринимательской деятельности, поскольку является мощным рычагом проведения экономической и финансовой политики.

Важнейшими институциональными факторами инновационного развития агропродо-вольственного комплекса в современных условиях являются создание и совершенствование нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности АПК и инновационной инфраструктуры, позволяющих обеспечивать информационное, экспертное, маркетинговое, финансовое, кадровое и иное обслуживание инновационной деятельности [1].

Как показывает мировой опыт, доля высокотехнологичной продукции, поставляемой на мировые рынки, напрямую зависит от развитости инфраструктуры. Отсутствие рыночной инфраструктуры и трудности сбыта, связанные с низкими закупочными ценами, запретами на вывоз продукции, монополизмом переработчиков, приводят к тому, что многие производители организуют переработку сырья непосредственно в хозяйстве и реализуют уже готовую продукцию [2].

Повышение эффективности организационно-технического уровня предприятий напрямую зависит от реализации инновационной направленности развития регионов и отраслей: повышение эргономичности производства, внедрение ресурсосберегающих техноло- гий и экологических стандартов, рост профессионального уровня кадров является прямым следствием развития экономики и приводит не только к минимизации рисков, но и к росту конкурентоспособности на всех уровнях [13].

Долгосрочное инновационное развитие предполагает движение в направлении социальной ответственности (создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения, поддержание экологического равновесия вследствие модернизации производства и проведения природоохранных мероприятий, повышение образовательного и культурного уровня, снижение социальной напряженности), которая не только создает положительный имидж компании, но и снижает операционные риски, расширяет рынок сбыта, улучшает инвестиционный климат [8].

Особенно актуальной реализация данных направлений снижения рисков предпринимательской деятельности становится в условиях функционирования России в ВТО [6].

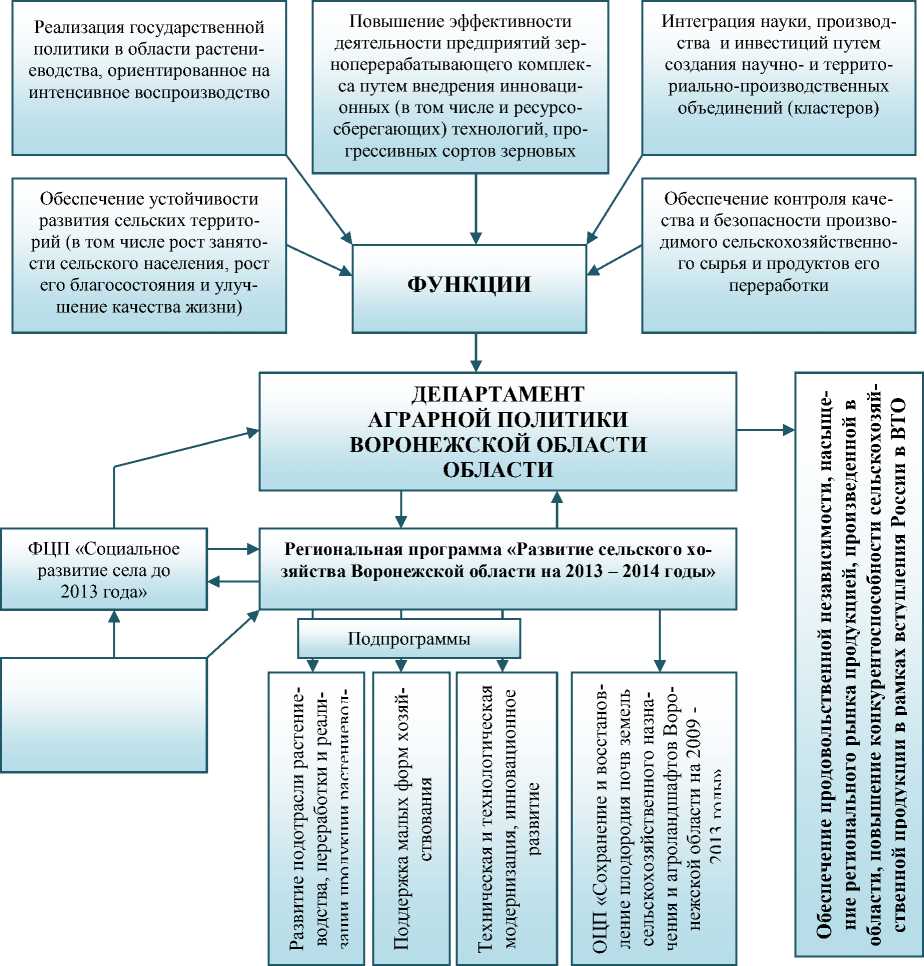

В рамках рассматриваемой темы, на взгляд автора, целесообразно рассмотреть и функциональные зависимости, накладываемые внешней рыночной средой (внешние факторы) осуществляемой региональной политики в области продовольственной безопасности во взаимосвязи с ключевыми функциями Департамента аграрной политики Воронежской области (рисунок 1).

Рисунок 1. Особенности региональной политики в области производственной безопасности

Такой интерес обусловлен рядом факторов: во-первых, фундаментальным характером рассматриваемой отрасли для экономики государства; во-вторых, направленностью региональных программ развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, что может свидетельствовать о системности или непоследовательности реализуемого комплекса мероприятий [7].

Следует отметить, что функциональная составляющая полностью увязывается с комплексом разрабатываемых и реализуемых мероприятий и соответствует исходным положениям продовольственной безопасности в условиях неопределенности среды, вызванной вступлением и функционированием России в рамках ВТО. Однако, на взгляд автора, реализуемые программы являются краткосрочными, что не позволяет обеспечить достаточного комплексного воздействия на отрасль. Введение долго- и среднесрочных горизонтов планирования позволило бы обеспечить более комплексный характер оказываемой помощи и создать условия для эффективного развития сельского хозяйства в целом и зернопроизводства, в частности [9].

Оценка стратегического положения и перспектив организации часто осуществляется на основе SWOT–анализа, позволяющего сопоставить сильные и слабые стороны предприятия с возможностями и угрозами внешней среды, определить конкурентные позиции и потенциал организации. Возникающие угрозы необходимо преодолевать, поэтому актуальной становится переориентация методов управления развитием предприятия и переноса акцентов менеджмента с уже достигнутых результатов, освоенных товаров и используемых технологий (внутренние факторы) на изучение ограничений, накладываемых внешней рыночной средой (внешние факторы).

На наш взгляд, матрица SWOT-анализа представляет собой удобные инструмент структурного описания стратегических характеристик среды и предприятия. При построении матрицы применяется так называемая дихотометрическая процедура, т.е. представление элементов матрицы в виде «дихотометрической пары» (пар взаи- моисключающих друг друга признаков). Это позволяет снизить неопределенность (энтропию) взаимодействия среды и системы за счет более развернутого описания ситуации.

Список литературы Управление рисками на макро- и микроуровнях

- Gryshchenko N.V., Serebryakova N.A., Syroizhko V.V. Мethodology of cost management business organization in conditions of instability//Sustainable economic development of regions by L. Shlossman. Vienna, 2015. P. 14-26.

- Богомолова И.П., Ульченко Т.Ю. Управление рисками в условиях негативного влияния внешней среды//Экономика. Инновации. Управление качеством. 2014. № 4 (9). С. 139.

- Богомолова И.П., Ульченко Т.Ю., Серебрякова Н.А. Механизм управления рисками зерноперерабатывающих предприятий//Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2013. № 4 (58). С. 246-251.

- Иванова В. Н. и др. Технологические платформы -поиск современных форм привлечения бизнеса к инновационному развитию отраслей пищевой промышленности//Пищевая промышленность. 2013. № 4.

- Семененко С.В., Серебрякова Н.А. Разработка модели процесса поиска и выбора консультанта и развития организационного оформления центров управленческого консультирования//Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2012. № 3. С. 149-155.

- Серебрякова Н.А. Концептуальные основы организации и осуществления управленческого консультирования для обеспечения эффективности менеджмента организации//Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. 2013. № 5. С. 37-48.

- Серебрякова Н.А. Маркетинговый инструментарий в сфере услуг (часть 1)//Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. 2012. Т.1. № 5-1. С. 71-85.

- Серебрякова Н.А. Методический подход к развитию управленческого консультирования//Вестник Донского государственного технического университета. 2012. Т. 12. № 5 (66). С. 150-155.

- Серебрякова Н.А., Пахомова Т.А. Мониторинг инновационной и инвестиционной деятельности хозяйственных систем//Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. 2014. № 2. С. 27-42.

- Труфанова С. В. Рынок зерна: его формирование и развитие в регионе: автореф. дисс. … канд. экон. наук. Улан-Удэ, 2010. 23 с.

- Ульченко Т.Ю. Роль маркетинговых исследований в оценке рынка зерна//Экономика и предпринимательство. 2013. № 12-1 (41-1). С. 852-854.

- Ульченко Т.Ю., Панкова Н.М. Инструменты анализа и управления рисками деятельности предприятий пищевой промышленности//Молодой ученый. 2015. № 7-3 (87). С. 78-83.

- Чешинский Л. С. Условия, обеспечивающие экономический рост//Хлебопечение России. 1999. № 4.

- Коваленко Е. Г., Полушкина Т. М., Якимова О. Ю. и др. Эффективность государственной поддержки развития аграрной сферы экономики: монография. Саранск: Изд-во Морд. Ун-та, 2009. 192 с.