Упругая податливость и кровоснабжение дистракционного регенерата

Автор: Щуров В.А.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 4 (66) т.18, 2014 года.

Бесплатный доступ

Обследовано 108 пациентов в возрасте от 7 до 33 лет с врожденным или приобретенным отставанием в продольном росте одной из нижних конечностей на 2-11 см до и после её оперативного удлинения по методу Илизарова. С помощью тензометрической установки по величине взаимного сближения спиц аппарата Илизарова, выходящих из большеберцовой кости выше и ниже дистракционного регенерата, оценивали жесткость костного регенерата при ступенчатом по 10 кГс увеличении функциональной осевой нагрузки на конечность. Показано, что в процессе удлинения голени скорость кровотока в артериях костного регенерата, определяемая методом высокочастотной ультразвуковой допплерографии, существенно повышалась. С увеличением длительности периода фиксации показатель податливости костного регенерата уменьшался, снижаясь в течение первого месяца в три раза. В период дистракции с каждым шагом ступенчато возрастающей функциональной нагрузки показатель «податливость костного регенерата» становился больше, а в период фиксации - изменялся равномерно. Податливость дистракционного регенерата в период фиксации возрастала при увеличении его высоты до 6 см, а затем становилась меньше, поскольку от концов костных отломков осуществлялась его компактизация. Скорость кровотока в сосудах регенерата по мере увеличения функциональной нагрузки на конечность становилась ниже. После окончания оперативного удлинения конечности о зрелости регенерата можно судить не только по величине его податливости, но и по величине переносимой функциональной нагрузки, при которой не наблюдалось нарушения кровообращения в его сосудах.

Дистракционный остеосинтез, жесткость регенерата, региональный кровоток, средняя церебральная артерия

Короткий адрес: https://sciup.org/146216155

IDR: 146216155 | УДК: 616.71-001.5-089.227.84-003.93

Текст научной статьи Упругая податливость и кровоснабжение дистракционного регенерата

Несмотря на постоянное совершенствование методики оперативного удлинения отстающих в росте конечностей по методу Илизарова, у пациентов в случаях снижения активности остеогенеза сохраняется опасность последующей деформации дистракционного регенерата, наступающей в процессе возрастающего нагружения конечности после снятия аппарата внешней фиксации [2, 13]. Для предупреждения этого осложнения от ортопеда на протяжении лечения требуются постоянное клиническое наблюдение пациента, учет сроков фиксации, величины удлинения конечности, возраста, конституции больного, его двигательной активности и других факторов [5]. В практической ортопедии для контроля активности дистракционного

Щуров Владимир Алексеевич, д.м.н., профессор, г.н.с. лаборатории исправления деформаций и удлинения конечностей, Курган остеогенеза в первые недели периода фиксации используется ультрасонография регенерата [3, 4, 14], как правило, рентгенография, иногда биохимические исследования крови [1, 16]. Уровень минерализации можно оценивать с помощью современных диагностических комплексов, позволяющих проводить количественную компьютерную томографию, двухэнергетическую рентгеновскую абсорбциометрию [13, 15]. Указанные методы позволяют выявить осевые соотношения костных фрагментов, размеры, структурность формирующегося регенерата и степень его минерализации. Они помогают произвести косвенную, приблизительную оценку восстановления опорной функции оперированной конечности, знаменующую возможность безопасного снятия аппарата внешней фиксации [1].

В этой связи не прекращается поиск биомеханических методов оценки жесткости костного регенерата, предназначенных прежде всего для обследования больных с переломами костей [16]. Известно устройство, разработанное компанией Orthoflex . Прибор Orthometr применяется для исследования жесткости регенерата, образовавшегося после диафизарного перелома костей [12]. Прибор позволяет оценивать податливость регенерата на изгиб, что можно сделать после демонтажа аппарата внешней фиксации. Однако для оценки податливости дистракционного аппарата приемлемыми являются лишь аксиально направленные функциональные нагрузки.

Использование для такого исследования спиц комплекса аппарата внешней фиксации оказалось весьма перспективным. Тензометрический датчик может быть расположен между спицами, выходящими из смежных с областью регенерата отломков большеберцовой кости. Тензометрический датчик должен располагаться максимально близко к кости и далеко от опор аппарата [7]. При этом больные осуществляют дозированное, аксиально направленное нагружение конечности. Важно выяснить не только динамику увеличения показателя при ступенчатом увеличении функционального нагружения конечности в период фиксации, но и зависимость показателя податливости от высоты регенерата, поскольку в травматологии, например, известно, что именно величина диастаза между отломками определяет величину их аксиальной микроподвижности и длительность периода фиксации [8, 11]. Одновременно определяется максимальная переносимая функциональная нагрузка на конечность. Критерием предела нагружения может быть физиологический параметр переносимости нагрузки, позволяющий оценить способность вновь образованной костной структуры обеспечить защиту кровеносного русла от возрастающего в регенерате давления перекрытия, сопоставимого с существующим в артериолах кровяным давлением (50 мм рт. ст.). Превышение этого давления будет приводить к нарушению микроциркуляции в регенерате и, как следствие, к ишемическому повреждению тканей [6, 7].

Целью настоящего исследования явился анализ взаимосвязи показателя податливости дистракционного регенерата и его кровоснабжения у больных после оперативного удлинения отстающей в росте конечности.

Материалы и методы исследования

Обследованы 108 пациентов в возрасте от 7 до 33 лет (в среднем 16±1) с врожденным или приобретенным отставанием в продольном росте одной из нижних конечностей. Больные проходили обследование до лечения, в период оперативного удлинения голени по методу Илизарова на 2–11 см (в среднем 6,3±0,6 см), в период нейтральной фиксации после окончания периода дистракции в сроки от 2 до 100 дней (40±8 дней).

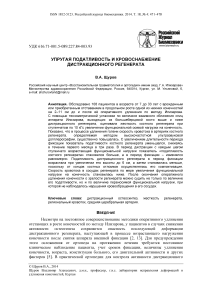

Рис. 1. Тензометрическое устройство с предварительно подпружиненным датчиком: держатель ( 1 ) и тензометрический датчик ( 2 ), фиксирующиеся на спицах аппарата Илизарова ( 3 ), выходящих из большеберцовой кости выше и ниже дистракционного регенерата

У всех больных определялась скорость кровотока по артериям в зоне костного регенерата по передневнутренней стороне голени с помощью ультразвукового датчика, работающего на частоте 8 МГц, компьютеризированного диагностического комплекса «Ангиодин-2КМ» производственного объединения «БИОСС» (Россия).

Упругая податливость дистракционного регенерата оценивалась по величине взаимного смещения выходящих из большеберцовой кости спиц аппарата Илизарова выше и ниже зоны регенерата при ступенчато (по 10 кг) возрастающей, дозированной, аксиально направленной функциональной нагрузке на конечность. Поскольку прилагаемая сила и площадь поперечного сечения регенерата являются величинами постоянными, податливость определялась по соотношению изменений высоты к ее исходной величине (мкм/см). Прилагаемую силу нагрузки оценивали по индикатору напольных весов. Измерение повторялось 3 раза. Изменения расстояния между спицами определяли с помощью тензометрического устройства с предварительно подпружиненным датчиком (рис. 1). Регистрация показателей осуществлялась с помощью осциллографа Б7-73/1 (Беларусь). Характеристики тензометрического датчика поверяли с помощью микрометра.

При обработке материалов исследований использованы заложенные в пакете Microsoft Office Excel -2010 стандартные статистические программы, позволяющие применить параметрические методы исследования, с анализом показателей достоверности различий по Стьюденту.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ величин максимального функционального нагружения удлиняемой конечности в процессе лечения больных не выявил существенных изменений. Особенностью лечения по методу Илизарова является то, что при переломах и удлинении конечности конструкция аппарата шунтирует (берет на себя) часть этой нагрузки. Как в период дистракции, так и в период фиксации больной в состоянии ходить с частичной опорой на обе конечности.

При ступенчато возрастающей на конечность нагрузке важно было выяснить, как изменяется показатель податливости дистракционного регенерата: податливость

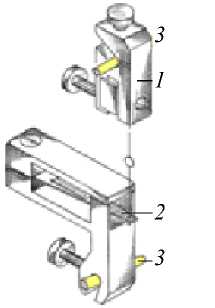

Рис. 2. Динамика значения функциональной нагрузки, при которой фиксировалось максимальное значение податливости дистракционного регенерата

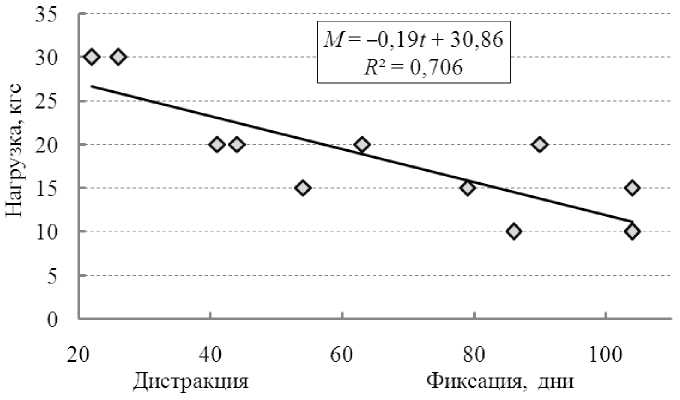

Рис. 3. Динамика податливости дистракционного регенерата в период фиксации при аксиальной нагрузке на конечность 10 кгс уменьшается, сохраняется неизменной или возрастает. Оказалось, что в период дистракции показатель податливости наибольший при нагружении на максимальные величины (30 кгс). В этот период регенерат незрелый, возрастающие нагрузки способны вызвать его пластическую деформацию (рис. 2). Дистракционный аппарат защищает его от повреждения.В начальный период фиксации деформация дистракционного регенерата осуществляется равномерно при ступенчато возрастающих нагрузках на конечность. В конце периода фиксации по мере увеличения нагрузки деформация регенерата становится меньше.

В первые дни после окончания оперативного удлинения отстающей в росте голени взаимное смещение отломков большеберцовой кости при нагружении конечности силой 10 кгс достигало 203±39 мкм. Рассчитанный на 1 см высоты дистракционного регенерата показатель податливости был значительно ниже. Его величина в процессе фиксации неуклонно снижалась (рис. 3).

Высота регенерата, см

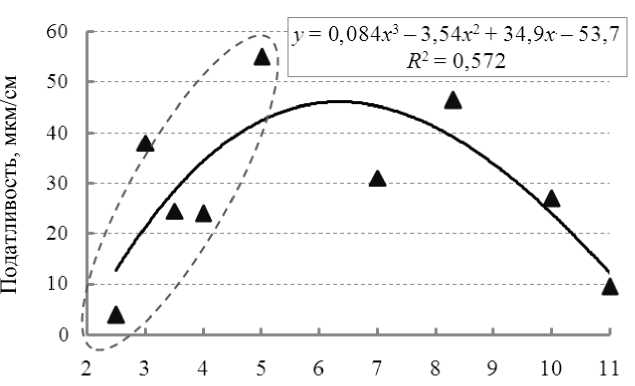

Рис. 4. Податливость регенерата в зависимости от его продольных размеров

лечения

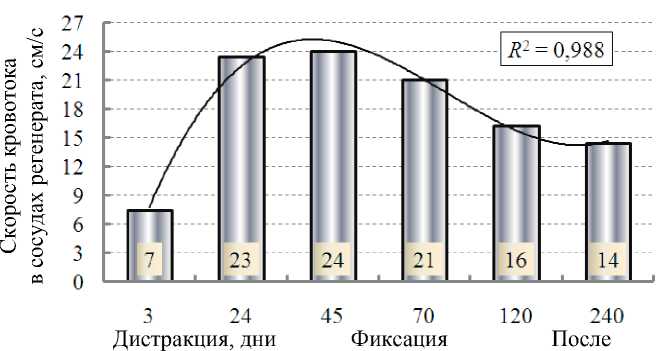

Рис. 5. Динамика скорости кровотока в сосудах регенерата в процессе лечения больных

При увеличении высоты костного регенерата от 2 до 6 см его податливость при функциональной пробе с нагрузкой возрастала (рис. 4). Однако при дальнейшем увеличении высоты регенерата эта величина начинала снижаться, поскольку уже в период дистракции удлинение кости начиналось в основном в так называемой «зоне роста», а прилежащие к материнской кости участки регенерата постепенно оссифицировались [5]. В период фиксации процесс оссификации продолжался.

Уменьшение показателя податливости с увеличением высоты регенерата после удлинения голени более чем на 6 см определялось тем, что в структуре дистракционного регенерата доля вновь образованных структур начинала занимать все меньшее место, а оссифицированных – большее.

До начала лечения больных при ультразвуковом исследовании кровоток в сосудах удалось лоцировать лишь в зоне повреждения у отдельных больных с приобретенными укорочениями конечности. После остеотомии и начала дистракции скорость кровотока в зоне повреждения возрастала, достигая максимальных значений к концу периода дистракции, в период фиксации и снижаясь после окончания лечения больных (рис. 5).

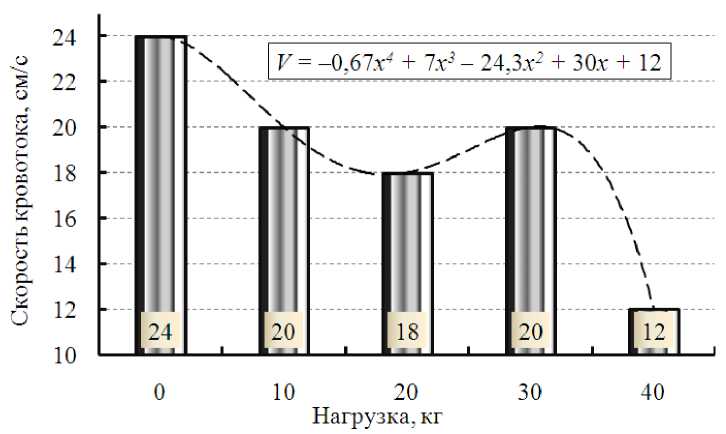

Рис. 6. Влияние функциональной нагрузки конечности на скорость кровотока в сосудах дистракционного регенерата

В период фиксации скорость кровотока в сосудах регенерата определялась не только в покое в положении лежа, но и в динамике функционального нагружения конечности в положении стоя. По мере повышения нагрузки от 0 до 20–30 кгс линейная скорость кровотока имела тенденцию к снижению (рис. 6). Мы полагаем, что повышение внутритканевого давления в регенерате при нагрузке, приводящее к уменьшению трансмурального давления в стенке артерий, способствовало снижению их тонуса и увеличению просвета сосуда. Это обеспечивало сохранение необходимого уровня кровоснабжения тканей. При нагрузке более 30 кгс линейная скорость кровотока возрастала, достигая максимума в конце периода фиксации при нагрузке 40 кгс. Повышение линейной скорости кровотока объясняется сужением сосудистого русла под влиянием возрастающего тканевого давления. Такое заключение подтверждается тем, что при обследовании больных в начале периода дистракции прирост линейной скорости кровотока также наблюдался, но уже при функциональной нагрузке на конечность силой 5–10 кг. Ранее было показано, что у больных с переломами костей голени ускорение кровотока выявлялось при нагрузке от 10 до 20 кгс, в зависимости от точности репозиции концов костных отломков [8].

При дальнейшем увеличении нагрузки у отдельных добровольцев, согласившихся на исследование, скорость кровотока начинала существенно снижаться, больные испытывали чувство болезненного дискомфорта. Можно утверждать, что костный регенерат лишь в пределах переносимых без боли, привычных механических нагрузок в состоянии обеспечить защиту своих тканей от ишемии.

Таким образом, определяемая в лабораторных условиях величина функциональной нагрузки на удлиняемую конечность не может служить критерием зрелости дистракционного регенерата. Степень опорности конечности при ходьбе также широко варьируется в зависимости от возраста, массы тела и привычной двигательной активности больных [11]. Кроме того, регистрируемая с помощью тензометрических стелек максимальная нагрузка на отделы стопы при ходьбе в значительной мере определяется снижением в процессе лечения демпфирующих свойств мягких тканей опорной поверхности стопы [9, 10].

Определение функциональной нагрузки, при которой снижается податливость костного регенерата и при которой нарушается его кровоснабжение, может быть использовано как в травматологии [8], так и в ортопедии. Методики оценки податливости регенерата и его кровоснабжения относительно просты, но для широкого внедрения в клинику необходимо создать специальную компьютеризированную установку, включающую устройство для мониторирования функциональной нагрузки, деформации регенерата и его кровоснабжения.

Выводы

-

1. Упругая податливость дистракционного регенерата возрастает при увеличении его высоты до 6 см. С увеличением длительности периода фиксации показатель податливости уменьшается, снижаясь в течение первого месяца в три раза.

-

2. В период дистракции с каждым шагом ступенчато возрастающей функциональной нагрузки показатель податливости костного регенерата возрастает, а в конце периода фиксации – уменьшается.

-

3. Скорость кровотока в артериях костного регенерата повышается в процессе дистракции. Особенностью дистракционного регенерата является то, что кровоток в его сосудах продолжает лоцироваться и после окончания лечения больных.

-

4. В период нейтральной фиксации о зрелости дистракционного регенерата можно судить не только по величине податливости, но и по величине переносимой функциональной нагрузки, при которой не наблюдается нарушения кровообращения в его сосудах.

Благодарности

Автор признателен сотрудникам лаборатории д.м.н., проф. А.В. Попкову, д.м.н. Д.А. Попкову, д.м.н. К.И. Новикову, к.м.н. С.О. Мурадисинову, осуществлявшим оперативное удлинение конечностей по методу Илизарова у обследованных больных, за плодотворное сотрудничество.

Список литературы Упругая податливость и кровоснабжение дистракционного регенерата

- Введенский П.С. Изучение механических свойств дистракционного регенерата (обзор литературы)//Фундаментальные исследования. -2013. -№ 9. -С. 1172-1178.

- Голубев Г.Ш. Компьютерное управление аппаратом Илизарова в клинических условиях. -Ростов н/Д: Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы, 1997. -239 с.

- Ермак Е.М. Современные ультразвуковые технологии в диагностике деструктивных и репаративных процессов в костной и хрящевой тканях: автореф. дис.. д-ра мед. наук. -М., 2005. -37 с.

- Менщикова Т.И., Аранович А.М. Особенности структурного состояния костного регенерата у больных ахондроплазией и с врожденной варусной деформацией голени (ультразвуковое исследование)//Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. -2013. -№ 1. -С. 68-72.

- Попков А.В., Осипенко А.А. Регенерация тканей при удлинении конечностей. -М.: Изд-во ГЭОТАР-Медиа, 2008. -240 с.

- Прокопьев А.Н., Щуров И.В., Прокопьев Н.Я. Влияние функциональных нагрузок на анатомическое восстановление и репаративную регенерацию переломов длинных трубчатых костей (краткий обзор литературы)//Молодой ученый. -2013. -№ 1. -С. 393-399.

- Щуров В.А., Кудрин Б.И., Шеин А.П. Метод измерения осевой микроподвижности костных фрагментов голени в условиях компрессионного остеосинтеза//Ортопедия, травматология. -1981. -№ 5. -С. 52-53.

- Щуров В.А., Мацукатов Ф.А. Способ оценки состояния костного регенерата: патент РФ № 2504339 С1. Приоритет 11.12. 2012. Бюл. 2014. № 3.

- Щуров В.А., Новиков К.И., Мурадисинов С.О. Влияние разновысокости нижних конечностей на биомеханические параметры ходьбы//Российский журнал биомеханики. -2011. -Т. 15, № 4. -С. 102-107.

- Щуров В.А., Сазонова Н.В., Щуров И.В. Способ оценки биомеханических свойств мягких тканей опорной поверхности стопы//Российский журнал биомеханики. -2008. -Т. 12, № 4. -С. 47-52.

- Щуров ВА., Щуров И.В. Лечение переломов костей голени по Илизарову. Биомеханические, биологические и медицинские аспекты. -Saarbrucken: Lap Lambert. Akademic Publishing, 2012. -176 c.

- Eastaugh-Waring S.J., Hardy J.R., Cunningham J.L. Fracture stiffness measurement using the orthometer: reproducibility and sources of error//Clin. Biomech. (Bristol. Avon). -2000. -Vol. 15, № 2. -P. 140-142.

- Hasler C.C., Kreig A.H. Current concepts of leg lengthening//Child. Orthopaedics. -2012. -Vol. 6, № 2. -P. 89-104.

- Maffuli N., Hughes T., Fixen J.A. Ultrasonographic monitoring of limb lengthening//J. Bone Joint. Surg. -1992. -Vol. 74-B, № 1. -P. 130-131.

- Markel M.D., Chao E.Y. Noninvasive monitoring techniques for quantitative description of callus mineral content and mechanical properties//Clin. Orthop. Relat. Res. -1993. -№ 293. -P. 37-45.

- Ogrodnik P.J., Moorcroft C.I., Thomas P.B. Measuring multi-dimensional, time-dependent mechanical properties of a human tibial fracture using an automated system//PROC. Inst. MECH. Eng. H. -2007. -Vol. 221, № 6. -P. 641-652.