Урбанизация коренного населения Горного Алтая: этапы, факторы, перспективы

Автор: Чемчиева А.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 3 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена выявлению особенностей урбанизации алтайского населения и определению основных трендов ее развития в период 1926-2020 гг. Внимание акцентировано на количественных показателях (рост городских поселений и городского населения). Рассмотрены пути формирования городской поселенческой сети в Горном Алтае. Установлено, что единственный город, развивающийся как административный центр, обладает агломерационным потенциалом роста и продолжает аккумулировать сельское население. Показано, что возникшие в советский период городские поселки не имели для коренного населения миграционной привлекательности. Выделены три этапа урбанизации алтайского населения: 1926-1950-е гг., 19601980-е гг. и с 1990 г. по настоящее время. Раскрыто, что на протяжении всего рассматриваемого периода урбанизационный процесс шел экстенсивным путем за счет сельской миграции. На первом этапе она происходила под превалирующим воздействием политического фактора (политика коллективизации на селе), на втором была обусловлена комплексом социокультурных (привлекательность городских условий жизни), экономических (высокий доход и разнообразие мест трудоустройства в городе) и политических (политика ликвидации «неперспективных» деревень) факторов, на третьем - преимущественно экономическим (социально-экономический кризис). В работе сделан вывод о том, что резервы экстенсивного развития урбанизации коренного населения Горного Алтая еще не исчерпаны. В перспективе наиболее привлекательным городом для переезда останется столица региона и ее пригородная зона, но будет нарастать тенденция миграции в другие российские города. Прогнозируется, что в будущем возрастет роль интенсивных факторов урбанизации коренного населения.

Урбанизация, миграция, этапы, факторы, коренное население, горный алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/145146306

IDR: 145146306 | УДК: 394.014 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.3.119-126

Текст научной статьи Урбанизация коренного населения Горного Алтая: этапы, факторы, перспективы

Россия является страной с высоким уровнем урбанизации. По переписи 2010 г. 73 % жителей страны проживают в городской местности. Урбанизационный переход (превышение численности городского населения над сельским) в России в целом произошел в 1958 г., а в некоторых районах европейской части – еще в первой трети ХХ в. [Город…, 2001, с. 155, 161]. Вместе с тем процесс урбанизации в отдельных регионах страны и у разных народов происходит неодинаково. Это касается как времени начала урбанизации, так и ее темпов и уровней, достигнутых на разных этапах.

Одним из российских регионов, где ход урбанизационного процесса особенно отличается от среднероссийского стандарта, является Горный Алтай (в административных границах Республики Алтай). Начало урбанизации здесь датируется 20-ми гг. ХХ столетия. С тех пор численно сть городского населения в регионе неуклонно повышается, но все еще далека от величины урбанизационного перехода. Так, за 1926–2010 гг. она увеличилась в 10 раз (с 5 691 до 56 933 чел.), а удельный вес горожан возрос с 5,7 до 27,6 % (рассчитано по: [Всесоюзная перепись…, 1928, с. 60–61; Национальный состав…, 2013, с. 8]).

Урбанизация на территории Горного Алтая в большей или меньшей степени затронула все народы региона. В наши дни доля горожан среди русских 33,6 %, а среди коренного населения – северных (кумандин-цев, тубаларов, челканцев) и южных (алтай-кижи, те-ленгитов, телеутов) алтайцев – 18,8 %. В то же время кумандинцы по уровню урбанизированности превосходят как остальные алтайские этнические группы, так и русских – 41,4 % (рассчитано по: [Национальный состав…, 2013, с. 9, 13, 15, 17]).

Тренды урбанизации отдельных народов Горного Алтая представляют большой интерес с точки зрения изучения закономерностей и специфики урбанизационных процессов в регионе. Однако эта проблема остается практически неисследованной, поскольку в отечественной науке традиционно большее внимание уделяется развитию населения крупных городов. Данная работа вносит свою лепту в изучение урбанизационных процессов в Горном Алтае. Она посвящена выявлению особенностей и основных тенденций урбанизации коренного населения региона. Сразу оговоримся, что внимание будет акцентировано на количественных показателях (рост городских поселений и городского населения), качественные изменения (городской образ жизни, культура) не рассматриваются. Для решения поставленной задачи необходимо изучить пути формирования городской поселенческой сети в регионе, выделить и обосновать этапы урбанизации коренного населения, выявить основные факторы, определившие урбанизационный процесс.

Степень изученности проблемы, источники

Проблему урбанизации коренного населения Горного Алтая невозможно рассматривать в отрыве от исследований, касающихся анализа урбанизационного развития региона. В работах, посвященных классификации российских регионов по достигнутому уровню урбанизации, Республика Алтай относится к группе крайне слабо урбанизированных [Попов, 2005; Ефимова, 2014]. Проблема урбанизации населения Горного Алтая затрагивается в исследованиях, касающихся анализа общих тенденций урбанизационных процессов в Сибири. К примеру, в монографии В.А. Исупова указано, что в период 1939–1959 гг. численность горожан в Горно-Алтайской автономной области, преимущественно аграрном регионе, росла медленными темпами [1991, с. 32]. В работе Е.Е. Тиниковой, раскрывающей основные тренды урбанизации в республиках Алтай, Тыва и Хакасия с 1945 по 2017 г., отмечается, что в советское время Горный Алтай оставался слабо урбанизированным вследствие хозяйственной специализации на отгонно-пастбищном животноводстве, а в постсоветский период численность горожан в регионе росла за счет внутренней миграции населения [2018, с. 241, 251]. Согласно исследованию А.С. Бреславского, в 1989–2019 гг. процессы урбанизации в республиках Южной Сибири (Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия) охватили главным образом столичные города и их пригородные зоны и опирались на внутрирегиональную миграцию [2019].

Анализ урбанизации непосредственно коренного населения Горного Алтая представлен в немногих работах. Среди них выделяется коллективная монография по проблеме развития населения Западной Сибири. В ней содержатся данные о динамике численности городских алтайцев в 1939–1989 гг. Отмечается, что «алтайское население, хотя и в небольших размерах, но втягивалось в процесс урбанизации» и «при этом изменение удельного веса городского населения носило постепенный, плавный характер» [Население…, 1997, с. 159–160]. В работе А.А. Черкасова, посвященной типологии российских этносов по уровню урбанизированности, алтайцы отнесены к четвертому типу – с несостоявшимся урбанизационным переходом [2018]. В публикации Е.Е. Тини-ковой, анализирующей национальный состав городского населения Южной Сибири в 1945–2017 гг., отмечается, что урбанизация алтайцев началась значительно позже, чем восточно-славянских народов. Вследствие этого алтайцы остаются слабо урбанизированным этносом, у которого доля горожан так и не достигла 50 % [Тиникова, 2019]. Привлекает внимание также работа В.В. Николаева, рассматривающего этнодемографические процессы на Алтае в 2002–2010 гг. Автор отмечает, что уровень урба- низации и история становления городских групп коренного населения существенно различаются. Наиболее урбанизированный народ Алтая – кумандинцы [Николаев, 2017].

Как видно, проблема урбанизации населения Горного Алтая, в т.ч. коренного, не получила всестороннего освещения в научной литературе. Среди рассмотренных работ отсутствуют обобщающие исследования. Существующие публикации не дают представления о многих аспектах урбанизации: воздействии государства на этот процесс, развитии городской сети, причинах переселения сельских жителей в города и т.д.

Источниковую базу данной работы составили материалы шести всесоюзных (1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 гг.) и двух всероссийских (2002, 2010 гг.) переписей населения, характеризующие количественные параметры урбанизации в Горном Алтае.

Формирование городских поселений в Горном Алтае

История первого и по настоящее время единственного города в Республике Алтай восходит к началу XIX в. На месте современного Горно-Алтайска находилось небольшое алтайское поселение Улала (алт. Улалу). Со временем в село стали переезжать русские поселенцы, а вслед за ними и православные миссионеры. В 1830 г. в Улале был основан главный стан Алтайской духовной миссии [Улала…, 1997, с. 16–18, 130]. Население Улалы поначалу росло довольно медленно, поскольку жить здесь могли не все желающие, а только новокрещенные алтайцы и русские поселенцы, получившие разрешение руководителя миссии. Такое положение дел изменилось после отмены крепостного права в 1861 г. и принятия в 1865 г. закона, позволявшего крестьянам центральных губерний селиться на землях Алтайского горного округа. Выгодное положение Улалы обусловило наплыв сюда переселенцев крестьянского, ремесленного и торгового сословий [Сатлаев, 1995, с. 121; Улала…, 1997, с. 20, 24]. К концу XIX в. поселение было региональным центром Горного Алтая, выполнявшим торгово-хозяйственные, культурные, религиозные и образовательные функции.

В июне 1922 г. Улала стала административным центром новой Ойротской автономной области (позже Горно-Алтайской автономной области, ныне Республики Алтай), а 27 февраля 1928 г. получила статус города. В последующие два десятилетия город дважды менял свое название: 4 июля 1932 г. был переименован в Ойрот-Туру, а 7 января 1948 г. – в Горно-Алтайск [Улала…, 1997, с. 133–134, 138]. Преобразование Ула-лы в город ознаменовало начало урбанизационных процессов в Горном Алтае. Со временем в регионе появилось еще несколько поселений городского типа. В 1957 г. с. Акташ и в 1966 г. с. Веселая Сейка получили статус рабочих поселков, а в 1970 г. с. Чемал – курортного поселка [Горно-Алтайской автономной области 60 лет, 1982, с. 3]. Преобразование сел в рабочие поселки было связано с индустриальным освоением территорий Горного Алтая. В окрестностях с. Акташ в годы Великой Отечественной войны началась разработка месторождения киновари. Позже здесь построили металлургический завод для добычи и переработки ртутной руды. В начале 1950-х гг. вблизи с. Веселая Сейка стало разрабатываться месторождение золота и была построена золотоизвлекательная фабрика. Освоение рудников привело к притоку квалифицированных специалистов и рабочих кадров, росту численности населения и изменению облика обоих поселений посредством широкого жилищного строительства и развития сельской инфраструктуры. Преобразование же с. Чемал в курортный поселок было связано с функционированием на его территории противотуберкулезного санатория.

В разные годы в каждом из рассматриваемых поселков проживало от 1 700 до 3 600 чел. [Горный Алтай…, 1990, с. 9–10]. Курортный поселок Чемал просуществовал в своем новом статусе до 1988 г., а рабочие поселки Акташ и Веселая Сейка – до 1994 г. Затем они вновь были преобразованы в сельские населенные пункты. Поэтому население пос. Акташ было учтено в качестве городского в ходе проведения всесоюзных переписей 1959, 1970, 1979 и 1989 гг., пос. Веселая Сейка – 1970, 1979 и 1989 гг., а пос. Че-мал – только 1979 г.

Основные этапы и результаты урбанизации коренного населения Горного Алтая

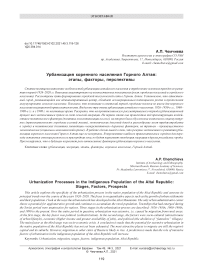

Ясное представление о масштабах урбанизации коренного населения Горного Алтая дают материалы переписей 1926–2010 гг., позволяющие провести анализ роста численности и удельного веса горожан. Следует отметить, что этнические группы северных и южных алтайцев в одних переписях учитывались как единый народ, в других – как отдельные. В данной работе они рассматриваются в совокупности. Обратимся к материалам переписей (см. таблицу ).

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет выделить в урбанизации коренного населения Горного Алтая три этапа: 1926–1950-е гг., 1960– 1980-е гг. и с 1990 г. по настоящее время. Основными критериями их выделения стали тренды изменения численности горожан (рост или снижение) и факторы, определяющие эти тренды. Начальный этап (1926– 1950-е гг.) был весьма сложным и противоречивым

Динамика численности коренного населения Горного Алтая в XX–XXI вв. (по итогам переписей населения)*

|

Год |

Всего |

Городское |

Сельское |

||

|

Кол-во |

% |

Кол-во |

% |

||

|

1926 |

42 278 |

969 |

2,3 |

41 309 |

97,7 |

|

1939 |

39 285 |

2 807 |

7,1 |

36 478 |

92,9 |

|

1959 |

38 019 |

2 379 |

6,2 |

35 640 |

93,8 |

|

1970 |

46 750 |

3 610 |

7,7 |

43 140 |

92,3 |

|

1979 |

50 203 |

4 700 |

9,4 |

45 503 |

90,6 |

|

1989 |

59 130 |

6 215 |

10.5 |

52 915 |

89,5 |

|

2002 |

67 886 |

10 947 |

16,1 |

56 939 |

83,9 |

|

2010 |

69 913 |

13 154 |

18,8 |

56 759 |

81,2 |

*Рассчитано по: [Всесоюзная перепись…, 1928, с. 60–62; 1992, с. 59; Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года…, л. 110, 113–116; Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года, с. 89–91; Численность…, 1984, с. 84; Национальный состав…, 2005, с. 13–14; 2013, с. 9, 13, 17; Республика Алтай…, с. 59].

по своему содержанию: рост числа горожан и уровня урбанизации происходил крайне неравномерно. В этой связи в его рамках можно выделить два периода: 1926–1930-е и 1940–1950-е гг.

В первый период (1926–1930-е гг.) в составе коренного населения Горного Алтая возникла городская группа. Хотя на момент переписи 1926 г. Улала еще не являлась городом, тем не менее в изданных спустя два года итогах переписи улалинцы уже учтены как горожане. Среди них было 969 представителей коренного населения, что составляло 2,3 % от его общей численности. К 1939 г. число алтайцев в Улале увеличилось в 2,9 раза, а уровень урбанизации поднялся до 7,1 %. Прирост численности горожан происходил главным образом за счет миграции населения из сельской местности.

Активный рост численности алтайцев в Улале пришелся на годы первых пятилеток, когда в стране был взят курс на форсированную индустриализацию и в городах значительно вырос спрос на рабочие руки. В эти годы Улала также интенсивно развивалась. В городе быстро росло число промышленных предприятий, выпускавших преимущественно товары народного потребления (хлебокомбинат, мясокомбинат, кирпичный завод и др.). Одновременно происходили перемены в организации производственного процесса: мелкие кустарные предприятия заменялись крупными – государственными и кооперативными с частичной заменой ручного труда машинной техникой [Баева, Макошев, 1994, с. 73–74]. Наряду с этим в Улале расширялась сеть учебных и культурно-просветительских учреждений. Помимо новых школ и кинотеатра в городе были открыты зооветеринарный техникум, рабфак, медшкола, педагогический техникум [Улала…, 1997, с. 93]. Несомненно, Улала привлекала сельских жителей возможностя- ми трудоустройства на новых предприятиях и получения профессионального образования. Однако массовая миграция коренного населения в город лишь в малой степени была обусловлена процессом индустриализации страны. Алтайцы, веками занимавшиеся сельскохозяйственным трудом, не могли стремительно переориентироваться на нетрадиционные для них виды занятий.

Анализ данных таблицы показывает, что увеличение числа горожан в 1926–1939 гг. происходило на фоне снижения численности как сельского, так и в целом всего коренного населения региона. Главными причинами данного демографического спада были не структурные, а политические факторы, прежде всего осуществление на селе политики сплошной коллективизации. В Горном Алтае крестьяне уже в марте 1930 г. были почти поголовно загнаны в «коммуны» и разорены [Население…, 1997, с. 24]. Насильственная коллективизация сопровождалась «раскулачиванием» и репрессиями, разрухой и голодом. В этой связи для многих алтайцев переезд из села в город явился вынужденной мерой, бегством от дискриминационной политики государства. Следует отметить, что такая ситуация наблюдалась в 1930-х гг. по всей стране [Кесслер, 2003, с. 77; Нефедов, 2013, с. 48]. Коллективизация, превращение крестьян в доноров, за счет которых обеспечивалась форсированная индустриализация, способствовали миграционной активности сельских жителей. Массовая миграция населения из деревень в города была приостановлена лишь жесткими мерами советского руководства (лишение сельских жителей паспортов, система прописки, запрет покидать колхозное производство без особого разрешения администрации, уголовное преследование проживающих в городах без прописки и паспортов) [Население…, 1997, c. 27].

Во второй период (1940–1950-е гг.) урбанизационное развитие коренного населения Горного Алтая претерпело негативные изменения. С начала 1940-х гг. проявилась тенденция ситуационной дезурбанизации, которая прослеживалась вплоть до конца 1950-х гг. К 1959 г. численность городского алтайского населения сократилась до 2 379 чел., доля горожан среди алтайцев снизилась до 6,2 %. Это было обусловлено рядом социальных факторов. С принятием вышеупомянутых ограничительных мер, направленных на сокращение миграции из сел в города, приток сельского населения в Горно-Алтайск значительно снизился. Большинство колхозников не могло покинуть родные места, поскольку получить справку на выезд для работы в городе от правления колхоза было сложно. Проживание же в городе без паспорта и прописки влекло наложение штрафа и выдворение милицией обратно в деревню. Другим значимым фактором стала Великая Отечественная война. Она нарушила обычное течение воспроизводственных процессов в среде всего коренного населения Горного Алтая. Деформация половозрастной структуры, обусловленная массовым призывом мужчин в армию и их гибелью в ходе боевых действий, привела к сокращению рождаемости и естественного прироста населения. Последствия демографической катастрофы военных лет ощущались длительное время. Поэтому даже к концу 1950-х гг. численность коренного населения Горного Алтая так и не достигла довоенного уровня.

Обратим внимание на то, что преобразование в 1957 г. с. Акташ в поселок городского типа мало повлияло на динамику численности горожан среди алтайцев. Расчеты, осуществленные нами на основе итогов переписи 1959 г., показывают, что в Акташе, где проживало 2 300 чел., представители коренного населения составляли меньшинство – 161 чел. (рассчитано по: [Горно-Алтайск…, 2013, с. 20; Горный Алтай…, 1990, с. 10]).

В рассматриваемый период, несмотря на войну и трудности послевоенного времени, Горно-Алтайск продолжал развиваться. В городе был реализован ряд важных социально-экономических проектов, которые в дальнейшем способствовали повышению его роли в жизни региона и росту городского населения. Так, в Горно-Алтайске были открыты швейная (1941 г.), гардинно-тюлевая (1954 г.), ткацкая (1956 г.) и обувная (1958 г.) фабрики; велись работы по жилищному строительству и благоустройству города [Улала…, 1997, с. 137; Пахаев, Федотов, Яблочков, 1965, с. 35, 44–48]. Качественные изменения произошли и в сфере образования. В 1949 г. был основан Горно-Алтайский учительский институт (в 1952 г. преобразован в педагогический, в 1993 г. – в Горно-Алтайский государственный университет) [Улала…, 1997, с. 138]. В этом же году была создана Областная национальная средняя школа (ОНСШ), призванная подготовить квалифицированные кадры из коренного населения. Для учеников, приехавших со всех уголков Горного Алтая, при школе был открыт интернат [История гимназии]. Эта уникальная для региона школа работает до настоящего времени (ныне Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса) и продолжает выполнять возложенную на нее миссию. Несомненно, открытие пединститута и ОНСШ способствовало переезду алтайской молодежи в город и ее закреплению в городском социуме.

На втором этапе (1960–1980-е гг.) урбанизационного развития коренного населения Горного Алтая наблюдался поступательный рост городской группы. С 1959 г. (2 379 чел.) по 1989 г. (6 215 чел.) ее численность увеличилась в 2,6 раза, а уровень урбанизации возрос до 10,5 % (см. таблицу ). Прирост горожан на данном этапе происходил на фоне повышения численности всего коренного населения региона. Тем не менее в эти годы уже отчетливо проявился тренд на снижение доли сельских жителей среди алтайцев.

Главным источником пополнения городского алтайского населения была миграция из сел. При этом основной поток сельских жителей направлялся в Горно-Алтайск. Поселки городского типа не имели миграционной привлекательности, вследствие чего численность алтайского населения в них росла медленными темпами. По нашим расчетам, осуществленным на основе итогов переписей, число алтайцев в поселках городского типа составляло в 1970 г. 301 чел. (Акташ, Веселая Сейка), в 1979 г. 828 (Акташ, Веселая Сейка, Чемал) и в 1989 г. 709 чел. (Акташ, Веселая Сейка) (рассчитано по: [Горно-Алтайск…, 2013, с. 20–21]).

На рассматриваемом этапе миграция сельского алтайского населения в Горно-Алтайск происходила под влиянием ряда тесно взаимосвязанных факторов. Из них в первую очередь следует отметить социокультурные. Город притягивал сельских жителей более высоким уровнем жизни. В столице региона качество здравоохранения, жилищные условия и культурное обслуживание были значительно выше, чем на селе. Кроме того, Горно-Алтайск, являясь научно-образовательным центром, привлекал сельскую молодежь возможностями получения образования и профессиональной реализации.

Важными причинами миграции коренного населения в город стали также экономические факторы – более высокий уровень доходов и разнообразие рабочих мест (промышленность, капитальное строительство, транспорт, связь и т.д.). Развитие промышленности в Горно-Алтайске способствовало постепенному вовлечению городского алтайского населения в индустриальный труд. Часть женщин после переезда в город устраивалась на работу на ткацкую, гардиннотюлевую и швейную фабрики. Мужчины трудоустраивались рабочими на обувную и мебельную фабрики, заводы по производству кирпичей, железобетонных изделий, электробытовых приборов.

В миграционном приросте городской группы коренного населения значимую роль сыграли и политические факторы. В 1960–1970-х гг. в стране реализовывалась государственная политика планомерного укрупнения существующей системы сельских поселений и ликвидации «неперспективных» малых деревень. В результате ее осуществления в Горном Алтае исчезло ок. 90 населенных пунктов или ¼ часть всех поселений в регионе [Баева, Макошев, 1994, с. 13]. Ликвидация «неперспективных» деревень втянула в вынужденную миграцию сельчан, которые до этого не были настроены на смену места жительства. Большинство из них переехало в более крупные села и районные центры. Однако часть сельских жителей, минуя «перспективные» села, сразу устремилась в Горно-Алтайск.

Отметим, что среди коренного населения наибольшую миграционную активно сть проявили ку-мандинцы. Многие из них переселились в Горно-Алтайск и Бийск, а также крупные населенные пункты близлежащего Таштагольского р-на Кемеровской обл. При этом в Горно-Алтайск мигрировали кумандинцы не только из сел Горного Алтая, но и из Красногорского и Солтонского р-нов соседнего Алтайского края. В итоге они стали наиболее урбанизированной этнической группой в регионе.

Третий этап (с 1990 г. по настоящее время) урбанизационного развития коренного населения Горного Алтая характеризуется продолжением роста городской группы. Данные таблицы показывают прирост как в абсолютном, так и в процентном выражении. За период с 1989 г. по 2010 г. численность горожан увеличилась в 2,1 раза, а уровень урбанизации – на 8,3 %. Напротив, доля сельского алтайского населения продолжает снижаться. Более того, в период 2002–2010 гг. впервые за последние 50 лет было зафиксировано, пусть и незначительное, но уменьшение его абсолютной численности.

В постсоветский период число горожан среди коренного населения продолжало расти за счет внутрирегиональной сельско-городской миграции. Однако причины миграционной активности сельчан сильно изменились. Важным о снованием стал экономический фактор, а именно тяжелейший социально-экономический кризис 1990-х гг. Горный Алтай, являясь сельскохозяйственным регионом, оказался особенно уязвимым для рыночных реформ. Ликвидация командно-административной системы, приватизация привели к экономической дестабилизации в регионе, распаду коллективных хозяйств, безработице и падению доходов населения. Горно-Алтайск, ставший в это время единственным в регионе городским поселением, тоже оказался в сложной экономической ситуации. Практически все крупные промышленные предприятия в городе были постепенно закрыты. В условиях рынка выстоял лишь завод железобетонных изделий. Однако, несмотря на все экономические трудности, уровень и качество жизни населения в Горно-Алтайске оставались более высокими, чем на селе. Вследствие этого столица региона продолжила притягивать к себе сельских жителей. Представители коренного населения мигрировали из села в город, понимая, что здесь у них больше шансов трудоустроиться (в т.ч. в неформальном секторе), заняться коммерческой деятельностью, иметь стабильный доход и обеспечить своей семье приемлемый уровень жизни. Помимо экономических причин, важным мотивом их переезда в Горно-Алтайск являлось желание дать детям хорошее образование, причем не только специальное или высшее, но и среднее.

Сельские жители, переезжавшие в город, не всегда могли приспособиться к новым формам жизнедеятельности. Из-за невозможности найти работу и высоких цен на продовольствие и жилье часть из них возвращалась обратно в село. Вместе с тем, адаптируясь к современным реалиям, многие сельские домохозяйства стали активизировать свою деятельность в подсобном хозяйстве. В результате нередко семья во время учебы детей разделялась – мать с детьми проживали в городе, а отец в селе занимался животноводством.

В отдельных случаях миграционный поток шел из города в село. Так, отнесение в 1992 г. Кош-Агачского и Улаганского р-нов к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, обусловило повышение в них заработной платы за счет «северных» надбавок. Это стало финансовым стимулом для привлечения и закрепления специалистов, в т.ч. из города, в сельских бюджетных учреждениях данных районов. Тем не менее миграция алтайского населения из Кош-Агачского и Улаганского р-нов в Горно-Алтайск не прекратилась и продолжается до сих пор. Этому в значительной мере способствует реализация с начала 2000-х гг. федеральной программы по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В рамках данной программы определенные категории жителей имеют право на получение субсидий для приобретения жилья. На начало 2020 г. таких граждан было зарегистрировано более 4 тыс. чел. [Обеспечение жильем…]. В разные годы общее число получателей жилищных сертификатов может сильно варьироваться – от 35 до 200 чел. В большинстве случаев они стараются приобрести жилье в Горно-Алтайске.

В наши дни Горно-Алтайск как региональная столица продолжает аккумулировать сельское население. При этом он все больше развивается в агломеративной форме и втягивает в свою орбиту близлежащие села

Алферово, Кызыл-Озек, Майму, Карлушку, Дубровку. Многие жители этих населенных пунктов вовлечены в маятниковую миграцию – ежедневно ездят в столицу на работу или учебу и обратно. В связи со сложившейся ситуацией Правительство Республики Алтай анонсирует принятие в обозримом будущем решения о создании Горно-Алтайской городской агломерации [Создание и развитие…]. В последние годы все больше алтайцев поселяется в пригородной зоне столицы. Поэтому можно прогнозировать, что следующим вектором урбанизационного развития коренного населения станет его концентрация в пределах городской агломерации.

Другим важным трендом будет увеличение численности алтайцев в городах за пределами региона. Это обусловлено тем, что обучающиеся в них студенты все чаще стремятся после выпуска закрепиться там. Кроме того, в Горном Алтае в постсоветский период получило распространение отходничество. Значимыми направлениями отхода для жителей региона являются крупные города, а также городские и сельские поселения на Севере и Дальнем Востоке. Со временем часть отходников принимает решение обосноваться на месте своей работы и перевозит свою семью.

Заключение

На современном этапе Горный Алтай является слабо урбанизированным регионом. Предпосылок для его быстрого урбанизационного развития не было изначально. Высокогорный рельеф, трудная транспортная доступность, животноводческая специализация не способствовали появлению в Горном Алтае крупных промышленных центров. Первый и по настоящее время единственный город Горно-Алтайск возник и развивается как административный, научно-образовательный и культурный центр. Ни один из трех поселков городского типа, появившихся в регионе в советский период, не стал очагом урбанизации – все они со временем были преобразованы в сельские поселения.

В последнее столетие численность городской группы коренного населения Горного Алтая постепенно повышается, но еще не достигла величины урбанизационного перехода. Урбанизация идет экстенсивным путем за счет сельской миграции. Она тесно взаимосвязана с социальными, экономическими и политическими процессами в стране.

Доля горожан в составе коренного населения Горного Алтая в перспективе будет возрастать. Связано это с тем, что еще не исчерпаны резервы экстенсивного развития. Наиболее привлекательным городом для переезда останется столица региона и ее пригородная зона. В то же время неодинаковая оплата труда в раз- ных регионах будет способствовать усилению миграции коренного населения в «богатые» города за пределами республики.

Логика развития урбанизационных процессов в мире позволяет прогнозировать, что в будущем значительно возрастет роль интенсивных факторов урбанизации коренного населения Горного Алтая. Количественный рост городского алтайского населения будет сопровождаться нарастанием изменений его качественных характеристик – повышением образовательного уровня, дифференциацией социально-профессиональной структуры, усвоением стандартов городской культуры, системы ценностей и норм поведения. Кроме того, черты городского образа жизни будут все больше распространяться на сельскую местность.

Безусловно, переход к интенсивной стадии зависит от решения социальных проблем региональной столицы, связанных с повышением уровня и качества жизни населения, развитием культурно-образовательной сферы, формированием комфортной городской среды, расширением жилищного строительства и т.д. Тем не менее нет никаких сомнений, что урбанизация продолжится, и в этом плане коренное население Горного Алтая движется в одном русле со всем остальным миром.

Список литературы Урбанизация коренного населения Горного Алтая: этапы, факторы, перспективы

- Баева Л.Н., Макошев А.П. Экономическая и социальная география Республики Алтай: учеб. пособие. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. гос. ун-т, 1994. – 200 с.

- Бреславский А.С. Урбанизация в республиках Южной Сибири: динамика ключевых параметров (1989–2019) // Урбанистика. – 2019. – № 1. – С. 58–67.

- Всесоюзная перепись населения 1926 года: Сибирский край. – М.: ЦСУ СССР, 1928. – Отд. I: Народность. Родной язык. Возраст. Грамотность. – 339 с.

- Всесоюзная перепись населения 1939 года: основные итоги / ред. Ю.А. Поляков. – М.: Наука, 1992. – 254, [2] с.

- Горно-Алтайск: Социально-демографические аспекты: стат. сб. – Горно-Алтайск: Алтайстат, 2013. – 85 с.

- Горно-Алтайской автономной области 60 лет: стат. сб. – Горно-Алтайск: Горно-Алт. отд-ние Алт. кн. изд-ва, 1982. – 82 с.

- Горный Алтай: Всесоюзная перепись населения 1989 г. – Горно-Алтайск: [б. и.], 1990. – Ч. 1. – 291 с.

- Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен / ред. Т. Нефедова, П. Полян, А. Трейвиш. – М.: ОГИ, 2001. – 557 с.

- Ефимова Е.А. Региональные аспекты урбанизации в России // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. – № 43. – С. 2–12.

- История гимназии // БОУ РА Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса: сайт. – URL: https://resgimnaz.edusite.ru/p5aa1.html (дата обращения: 07.07.2020).

- Исупов В.А. Городское население Сибири: От катастрофы к возрождению (конец 30-х – конец 50-х гг.). – Новосибирск: Наука, 1991. – 288, [3] с.

- Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года по Горно-Алтайской автономной области // Казенное учреждение Республики Алтай «Государственный архив социально-правовой документации Республики Алтай». Ф. Р-61. Оп. 9. Ед. хр. 22.

- Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. – М.: Тип. Главмехсчета ЦСУ СССР, 1972. – Т. IV: Национальный состав населения СССР. – Ч. I: Распределение населения СССР, союзных и автономных республик, краев, областей и национальных округов по национальности и языку, кн. 1. – 214 с.

- Кесслер Х. Коллективизация и бегство из деревень – социально-экономические показатели, 1929–1939 гг. // Экономическая история: Обозрение. – 2003. – Вып. 9. – С. 77–79.

- Население Западной Сибири в ХХ веке. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1997. – 171 с.

- Национальный состав населения по Республике Алтай: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. – Горно-Алтайск: Алтайстат, 2005. – Т. 2. – 111 с.

- Национальный состав и владение языками, гражданство: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. – Горно-Алтайск: Алтайстат, 2013. – Т. 4. – 419 с.

- Нефедов С.А. Аграрные и демографические итоги сталинской коллективизации. – Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. ун-та, 2013. – 283 с.

- Николаев В.В. Городские и сельские группы коренных народов Алтая: этнодемографические процессы в начале XXI века // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2017. – Т. 16, № 3. – С. 127–134.

- Обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством // Министерство регионального развития Республики Алтай: сайт. – URL: https://minregion-ra.ru/obespechenie-zhilem-kategoriy-grazhdanustanovlennykh-federalnym-zakonodatelstvom.php (дата обращения: 07.07.2020).

- Пахаев С.Я., Федотов В.С., Яблочков В.А. Горно-Алтайск. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1965. – 77 с.

- Попов Р. Урбанизированность регионов России во второй половине ХХ века // Россия и ее регионы в ХХ веке: территория – расселение – миграции. – М.: ОГИ, 2005. – С. 215–244.

- Республика Алтай в цифрах: юбилейный стат. сб. – Горно-Алтайск: Алтайстат, 2016. – 191 с.

- Сатлаев Ф.А. Горный Алтай в период феодализма в России (XVII–XIX вв.): учеб. пособие. – Горно-Алтайск: Юч-Сюмер, 1995. – 192 с.

- Создание и развитие Горно-Алтайской городской агломерации обсудили в правительстве региона // Республика Алтай: официальный сайт. – URL: https://altai-republic.ru/news_lent/news-archive/34223/ (дата обращения: 07.07.2020).

- Тиникова Е.Е. Трансформация городского расселения в национальных республиках Южной Сибири в середине ХХ – начале XXI века // Новые исследования Тувы: [Электронный ресурс]. – 2018. – № 4. – С. 235–258. – URL: https://nit.tuva.asia/nit/article/view/816 (дата обращения: 07.07.2020).

- Тиникова Е.Е. Динамика национального состава городского населения Южной Сибири в 1945–2017 годах // Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых ученых: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов (Грозный, 26–27 апр. 2019 г.). – Махачкала: Алеф, 2019. – С. 409–413.

- Улала, Ойрот-Тура, Горно-Алтайск: Страницы истории. – Горно-Алтайск: [б. и.], 1997. – 188 с.

- Черкасов А.А. Особенности вовлечения в урбанизационные процессы этносов в России // Наука. Инновации. Технологии. – 2018. – № 4. – С. 105–116.

- Численность и состав населения СССР: По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 366 с.