Уровень постоянных потенциалов как коррелят успешности обучения младших школьников

Автор: Стюгина Анастасия Андреевна, Бедерева Наталья Сергеевна, Шилов Сергей Николаевич, Кожевников Вадим Николаевич

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 4 (22), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные исследования уровня метаболизма головного мозга у младших школьников и его взаимосвязь с успешностью в обучении. Показано, что активность головного мозга у детей, отнесенных авторами к группе неуспешных в обучении, снижена, особенно в лобной и правой височной области. Таким образом, можно предположить, что в основе школьных трудностей лежит дефицит нейрометаболизма.

Успешность обучения, нейроэнергообмен, уровень постоянных потенциалов, адаптация, школьная нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/144153590

IDR: 144153590

Текст научной статьи Уровень постоянных потенциалов как коррелят успешности обучения младших школьников

The article describes the results of the research of the level of brain metabolism of junior schoolchildren and its interaction with the success in learning. It is shown that cortical activity of those children, who were reffered by authors to the group of poor learners, is reduced, especially in frontal and right temporal regions. Thus, it is possible to assume that difficulties in learning can be caused by neurometabolism deficiency.

Общеизвестно, что многие школьники испытывают трудности в обучении. По данным Института возрастной физиологии Российской академии образования, число таких детей в школе достигает 15–40 % [Безруких, Логинова, 2000], а по некоторым данным, доходит до 70 % [Семенович, 2005]. Авторы связывают такую ситуацию со значительной интенсификацией учебного процесса, использованием новых форм и технологий обучения, более ранним началом систематического обучения, что приводит к неспособности многих учащихся адаптироваться к учебным нагрузкам [Семенович, 2005; Кокун, 2004].

Выделяют две группы факторов школьной неуспешности: экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние) [Безруких, Логинова, 2006].

К экзогенным факторам относят социокультурные условия, в которых растет и развивается ребенок, экологические, семейные и педагогические факторы. Педагогические факторы включают в себя чрезмерную интенсификацию учебного процесса; стрессовую тактику педагогических воздействий; несоответствие методик преподавания возрастным и функциональным возможностям детей; нерациональную организацию учебного процесса.

К числу эндогенных факторов относят: генетические основания, нарушения в раннем периоде развития, состояние здоровья, уровень функционального развития, мозговые дисфункции, степень зрелости структурно-функциональных систем мозга и сформированности высших психических функций.

Часто речь идет о «смешанных» факторах, сочетающих влияние и внешних, и внутренних.

В педагогической практике в отношении детей, не испытывающих трудностей в обучении, применяют понятия «успешные в обучении» и «интеллектуально одаренные». Исследование проблем учебной успешности проводится в основном в рамках психологии одаренности, поскольку одаренность рассматривается как сочетание ряда способностей, обеспечивающее успешность выполнения определенной деятельности [Теплов, 1998]. В свою очередь, успешность обучения рассматривается как результативность и эффективность обучения [Бабанский, 1989; Давыдов, 1991; и др.].

Одним из основополагающих факторов, влияющих на результативность обучения, является состояние психических процессов, познавательных и эмоциональноволевых. Успешность учебной деятельности невозможна без оптимального протекания психических процессов, которое, в свою очередь, обеспечивается энергетическим балансом мозговых систем, обеспечивающих эти процессы и являющихся их физиологической основой. При этом обучение происходит наиболее успешно при определенном уровне активации мозга. Если энергетический метаболизм в силу разных причин (уровень активации коры, нарушения кровоснабжения мозга и др.) выше или ниже оптимального уровня, то работа выполняется не лучшим образом [Нейроэнергокаритрование…, 2010].

В зарубежных исследованиях также было выдвинуто предположение о метаболическом обосновании одаренности (С. Takacs, 1986).

В свою очередь, изменение интенсивности обмена влияет на нейродинамику. Это особенно важно учитывать, когда речь идет о детях, поскольку только оптимальное энергетическое состояние может обеспечить наилучшие условия обучения [Фокин, Пономарева, 2002]. Также существует четкая взаимосвязь между функциональной активностью мозга, энергообеспечением, кровотоком и рН. С помощью ЯМР-спектроскопии показано, что продолжительная активация мозга человека сопровождается его закислением. Уменьшение функциональной активности мозга сопровождается снижением локального мозгового кровотока и потребления глюкозы, в то время как рН повышается [Frahm et al., 1996].

Поэтому одним из надежных показателей функционирования мозга, а именно энергообмена, является уровень постоянного потенциала (УПП), который отражает кислотно-основное состояние (КОС) на границе гематоэнцефалического барьера. Уровень постоянного потенциала головного мозга – это медленно меняющийся потенциал милливольтного диапазона, интегрально отражающий мембранные потенциалы нейронов, глии и гематоэнцефалического барьера. Связь УПП и КОС обратно пропорциональна, т. е. чем ниже уровень pH, тем выше УПП [Фокин, Пономарева, 2002].

Энергетическое обеспечение мозга и организма в целом осуществляется благодаря расщеплению высокомолекулярных веществ, т. е. катаболизма. Состояние энергетической активности головного мозга, его метаболизма и особенно резервного звена энергообмена мозга коррелируют с КОС и величиной УПП. В последние годы использование оценки уровня нейроэнергометаболизма находит широкое применение в различных областях психологии и педагогики [Сафоничева и др., 2011; Соколова, 2011].

Знание нейропсихофизиологических механизмов успешности обучения детей в школе позволит оптимизировать организацию учебного процесса.

Исследование проведено на базе средней общеобразовательной школы № 1 г. Красноярска и лаборатории психофизиологической диагностики и коррекции кафедры специальной психологии КГПУ им. В.П. Астафьева. В исследовании участвовало 23 школьника (средний возраст 8,2 года), обучающихся в одном классе. Регистрация потенциалов проводилась с 10.00 до 12.00 во время урока. Исследовался уровень метаболизма головного мозга с помощью компьютерно-аппаратного комплекса НЭК-5, регистрирующего уровень постоянных потенциалов на поверхности головы. Электроды располагались вдоль сагиттальной линии: в лобной, центральной, затылочной областях, а также в левом и правом височных отделах (точки Fz, Cz, Oz, Td, Ts соответственно) по схеме 10–20. Полученные данные соотносились с успешностью обучения. Для оценки успешности в обучении проводился контент-анализ школьной документации.

В ходе исследования был определен уровень постоянного потенциала (УПП) в лобных областях (Fz), в центральных отделах (Cz), в затылочных областях (Oz), в правом и левом полушарии (Td и Ts) у каждого учащегося исследуемой группы (табл.). Показано, что в норме в центральных областях на поверхности головы выявляются наиболее высокие показатели УПП, в пределах от 14 до 18 мВ. В лобных отделах УПП в норме составляет примерно от 12 до 16 мВ, в затылочных – от 9 до 10 мВ [Подоплекин, 2009].

Таблица

Результаты неироэнергокартирования (фоновая запись (1), дыхательная нагрузка (2), восстановление после дыхательной нагрузки (3))

|

№ учащегося |

Успе-вае-мость |

Возраст |

1рг |

1сг |

Юг |

1тс1 |

1тз |

2р2 |

2сг |

202 |

2тс1 |

2тз |

Зр2 |

Зс2 |

302 |

Зтс1 |

Зтз |

|

1 |

3 |

8 |

6 |

25 |

32 |

27 |

28 |

11 |

29 |

36 |

30 |

28 |

11 |

28 |

35 |

29 |

24 |

|

2 |

4 |

8 |

-0,5 |

18 |

19 |

20 |

23 |

2 |

21 |

24 |

25 |

29 |

5 |

24 |

25 |

25 |

31 |

|

3 |

5 |

8 |

17 |

34 |

28 |

22 |

28 |

22 |

41 |

33 |

26 |

35 |

23 |

43 |

34 |

25 |

37 |

|

4 |

3 |

9 |

13 |

20 |

20 |

11 |

9 |

8 |

9 |

14 |

4 |

3 |

14 |

10 |

13 |

6 |

5 |

|

5 |

3 |

8 |

15 |

34 |

18 |

19 |

22 |

16 |

33 |

18 |

18 |

21 |

15 |

31 |

15 |

16 |

20 |

|

6 |

3 |

8 |

-0,5 |

14 |

15 |

10 |

16 |

-1,5 |

11 |

13 |

10 |

16 |

-0,8 |

11 |

13 |

5 |

9 |

|

7 |

4 |

8 |

8 |

28 |

23 |

16 |

11 |

10 |

30 |

23 |

14 |

11 |

12 |

32 |

24 |

13 |

11 |

|

8 |

5 |

8 |

19 |

22 |

11 |

16 |

11 |

17 |

18 |

8 |

14 |

8 |

16 |

16 |

6 |

15 |

8 |

|

9 |

4 |

9 |

26 |

23 |

13 |

35 |

9 |

16 |

13 |

7 |

26 |

-0,2 |

14 |

10 |

2 |

22 |

-0,9 |

|

10 |

4 |

9 |

5 |

11 |

4 |

12 |

9,9 |

3 |

11 |

0 |

13 |

10 |

2 |

10 |

–2 |

11 |

9 |

|

11 |

3 |

9 |

0,7 |

10 |

16 |

9 |

15 |

5 |

13 |

20 |

11 |

18 |

7 |

14 |

21 |

10 |

18 |

|

12 |

4 |

8 |

8 |

40 |

32 |

31 |

20 |

6 |

38 |

31 |

31 |

17 |

7 |

40 |

31 |

33 |

17 |

|

13 |

3 |

8 |

17 |

5 |

13 |

3 |

3 |

16 |

3 |

12 |

2 |

2 |

14 |

1 |

9 |

0,4 |

0,7 |

|

14 |

3 |

9 |

12 |

15 |

15 |

12 |

10 |

9 |

4 |

9 |

7 |

6 |

8 |

1 |

6 |

5 |

3,6 |

|

15 |

4 |

9 |

5 |

14 |

13 |

6 |

6 |

0,2 |

9 |

7 |

0,2 |

0,9 |

1,2 |

10 |

5,4 |

–1 |

0,4 |

|

16 |

4 |

8 |

–3 |

–3 |

–3 |

–11 |

1,8 |

–3 |

–4 |

–5 |

–12 |

1,1 |

–3 |

–3 |

–5 |

–10 |

0,6 |

|

17 |

3 |

9 |

9 |

25 |

24 |

28 |

26 |

11 |

30 |

31 |

35 |

34 |

10 |

33 |

32 |

36 |

36 |

|

18 |

4 |

8 |

8 |

23 |

28 |

27 |

23 |

12 |

26 |

29 |

30 |

25 |

7 |

21 |

21 |

23 |

19 |

|

19 |

4 |

8 |

6 |

24 |

19 |

9 |

13 |

6 |

25 |

19 |

10 |

10 |

4 |

24 |

17 |

7 |

8 |

|

20 |

4 |

8 |

12 |

17 |

15 |

25 |

14 |

8,7 |

11 |

10,9 |

22 |

9 |

10 |

8 |

9 |

22 |

10 |

|

21 |

3 |

8 |

–21 |

4 |

2 |

–8 |

–2,6 |

–19 |

8 |

5 |

–7 |

–1 |

–20 |

10 |

5 |

–8 |

–2 |

|

22 |

4 |

8 |

14 |

21 |

15 |

16 |

6 |

12 |

18 |

14 |

15 |

2 |

12 |

18 |

14 |

16 |

0 |

|

23 |

3 |

9 |

–4 |

15 |

4 |

–1 |

2 |

–3 |

14 |

1 |

–3 |

0,7 |

–3,7 |

14 |

–1 |

–5 |

–2 |

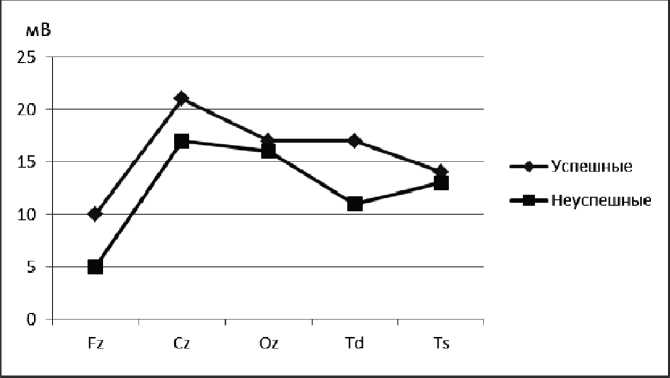

Были подсчитаны средние показатели уровня постоянного потенциала в группе успешных и неуспешных в обучении детей. На диаграмме (рис.) видно, что активность головного мозга у детей, отнесенных нами к группе неуспешных в обучении, снижена, особенно в лобной области, что говорит как о снижении самой активности клеток, так и о снижении локального кровотока. Известно, что лобные доли отвечают за концентрацию внимания, программирование деятельности человека, речевую саморегуляцию, целеполагание и контроль за достижением запланированного результата [Дубровинская и др., 2000].

В группе неуспешных детей наблюдается также снижение УПП и в правой височной области. Здесь находятся зоны, отвечающие за распознавание выражения лица, интонации голоса, анализ слуховых раздражителей, восприятие музыки, ритма, а также усвоение визуальной информации. Депрессия активности правого полушария может обусловить проблемы с усвоением зрительной информации, интонации голоса, что важно для восприятия полученной информации, ее анализа, а также вторичное развитие речи [Семенович, 2005].

Таким образом, можно предположить, что выявленные нарушения могут быть психофизиологической основой трудностей в усвоении учебной программы и формирования неуспешности в обучении.

Рис. Уровень нейроэнергообмена, фоновая запись

Известно, что стресс – это совокупность стереотипных приспособительных реакций, которые возникают в организме в ответ на действие чрезвычайного раздражителя любой природы (эмоциональное напряжение, значительные умственные и физические перегрузки, травмы, интоксикации и т. д.). При этом закономерно изменяются энергетический метаболизм и функциональное состояние головного мозга.

Для оценки устойчивости организма школьников к стрессирующим ситуациям нами была проведена проба с 3-минутной гипервентиляцией (глубокое и регулярное дыхание), во время которой реализуется модель физического стресса [Болезни…, 2001]. Запись УПП проводилась во время нагрузки и в течение 3-х минут после неё. В посгипервентиляционном периоде, через 3 минуты оценивались изменения межполушарных взаимоотношений, реакция на нагрузку, степень восстановления УПП до фоновых показателей. В норме – чем ближе показатели УПП в постгипервентиляционном периоде возвращаются к фоновым показателям, тем более совершенна вегетативная ауторегуляция постоянства внутренних функций, тем более выносливее и более адаптирован к физическим нагрузкам и стрессу человек [Илюхина, 1995, с. 143].

В условиях функциональной нагрузки показатели УПП у успешных в обучении детей восстановились до фонового состояная. В то время как показатели УПП в другой группе практически не изменились. Это говорит о том, что у таких детей адаптивные резервы и стрессоустойчивость снижены, что может привести к угнетению мозговой активности, торможению адаптационных механизмов у данной группы детей.

Таким образом, соотнеся данные, полученные в ходе нейроэнергокартирования, и успешность обучения школьников, мы обнаружили следующее:

– учащиеся с отличными успехами по всем дисциплинам имеют наиболее оптимальные показатели нейрометаболизма (учащиеся № 3; 5; 8; 19; 22);

– учащиеся, имеющие затруднения по некоторым дисциплинам, по результатам нейроэнергокартирования обнаруживают функциональные нарушения в лобной и правой височной области (снижение нейроэнергообмена). По поведенческим проявлениям у данной группы детей наблюдаются нарушение волевой регуляции поведения, снижение уровня произвольного внимания (учащиеся № 1; 2; 6; 7; 9; 12; 15; 18; 20; 23);

– по данным нейроэнергокартирования, у детей с невысокими показателями школьной успешности выявлены признаки низких адаптационных возможностей. Полученные данные свидетельствуют о том, что в основе школьных трудностей может лежать дефицит нейрометаболизма, обеспечивающий, наряду с другими факторами, низкие функциональные резервы нервной системы. Таким детям требуется квалифицированная медико-психологическая помощь, направленная на восстановление её адекватного функционирования.

Таким образом, оценка индивидуальных психофизиологических особенностей и адаптационных резервов организма ребенка с помощью нейроэнергокартирования обеспечивает понимание психофизиологической природы школьных трудностей, что может стать основой для выстраивания индивидуального образовательного подхода и обеспечения дифференцированных мер коррекции неуспешности в обучении.